Что для вас главное в архитектуре?

Наличие в ней приема. Это слово я усвоил с детства, из разговоров моего отца, архитектора Игоря Георгиевича Явейна, с его коллегами. Они не стремились дать этому термину научное определение, но в их устах он мог прозвучать и как высшая похвала, и как приговор: «Голосов просто декоратор, у него нет приема». И все становилось понятно без лишних слов.

Ваш отец принадлежал к поколению конструктивистов. Прием для них был столь же ключевым понятием, как для их современников-писателей – Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова. Манифест Шкловского «Искусство как прием» вышел в свет в 1919 году. Впоследствии и тех и других официальная советская идеология заклеймила как формалистов… Но вернемся к нашему времени. Вы из чего выводите свой прием или архитектурную идею?

Из контекста. Я бы даже сказал – из различных контекстов. Но не надо понимать это слово буквально – только как ситуацию, как окружение будущего здания. Контекст для меня – это и история места, и какая-то связанная с ним мифология, и эволюция того или иного типа сооружений, и отражение всего этого в литературе. Отправной точкой может стать и анализ функциональной программы. Хотя для нас функция, как правило, не бывает единственным источником формообразования. Для настоящей глубины этого мало.

А что для этого нужно?

Нужно, чтобы прием работал одновременно в нескольких плоскостях. Вот, например, Ладожский вокзал. У него несколько мотиваций, несколько источников. Первый – функциональный: проекция потоков движения в плане и в пространстве. Этот слой воплощается в такой современной техногенной эстетике. По мне, безродный хай-тек – вещь хорошая, но хотелось большего. Хотелось встроить наш вокзал в длинный ряд предшественников, протянуть ниточку к вокзалам XIX века и, через них – к римским термам и базиликам, которые служили источником вдохновения для авторов тех первых вокзалов. Это, так сказать, всемирная история. Но есть и региональные корни: мотивы Кронштадтских фортов, конкурсный проект Николаевского вокзала Ивана Фомина – «брендовая вещь» петербургской неоклассики.

Но обыватель может не знать этих «брендовых вещей». Соответственно, ассоциации у него возникают не те, что вами запрограммированы. Вы имели в виду базилику Максенция, а люди видят в главном интерьере «пролетарскую готику». Вы говорите о Кронштадтских фортах, а они – об обитаемых мостах. Вас такие разночтения не смущают?

Нисколько. Наоборот, чем с большей безапелляционностью кто-то утверждает, что это похоже на готический собор, тем лучше. Значит, архитектура зажила полноценной жизнью. Ведь оживляют форму те культурные смыслы, которыми она обрастает по ходу своих перевоплощений в истории. Например, пирамида: она не воспринимается как чистая абстракция, только как геометрическая фигура. Это символ устойчивости, покоя, величия – от Египта до ампира и далее.

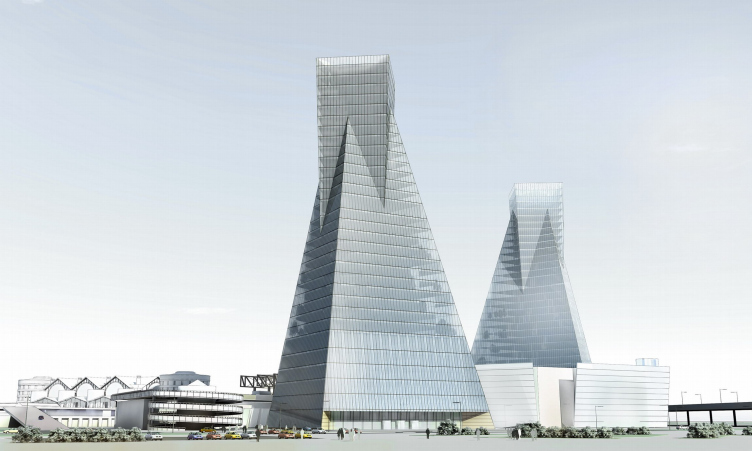

Насколько я понимаю, это одна из любимых вами фигур, она присутствует во многих проектах – небоскребы у Ладожского вокзала, кампус Высшей школы менеджмента в Михайловке, здание администрации Ленинградской области и т. д.

Так называемые геометрические первоэлементы, в частности идеальные Платоновы тела, занимают меня куда больше, чем все новейшие изыски нелинейной архитектуры. Их потенциал исследовали Леду, Львов, Стирлинг, русский авангард. Можно сказать, богатейшие недра разведаны, но вскрыты отнюдь не до конца.

А не становится такого рода архитектура уязвимой, если ее не читают, а воспринимают как такой «конструктор» из геометрических деталей?

Согласен, тут мы немножко балансируем на грани, потому что постоянно стремимся вычистить форму, выжать из нее некий геометрический или пространственный экстракт и вместе с тем сделать наши ассоциативные ходы внятными для зрителя. И здесь встает вопрос о зрительской эрудиции… Хотя, думаю, наш зритель – обычный человек, живущий в любом культурном пространстве, и вложенные в архитектуру смыслы для него очевидны – по крайней мере, главные.

Может, не стоит перегружать архитектуру смыслами? Питер Цумтор, например, писал, что послание или символ для архитектуры не первичны. Что ее нужно очистить от привнесенных смыслов, которыми она покрылась, как патиной, и она снова станет «блестящей и живой».

Вещи Цумтора, при всей их внешней простоте, наделены метафизикой и чуть ли не трансцендентными смыслами. И в отличие от «глобалистов» он исходит из специфики места, а не тиражирует по миру однажды найденный формальный прием. Другое дело, что в изложении своей философии он заземляет излишний пафос. Так же поступал Константин Мельников, которого еще никто не превзошел по многозначности образов, оригинальности идей, раскованному полету фантазии. Например, происхождение формы Клуба им. Русакова он объяснял так: «Участок был очень маленький, пришлось делать консоли». А мы теперь находим в этой пространственной драматургии множество сюжетных линий: тут тебе и материализация процессов смотрения, и выворачивание формы наизнанку, и вариации на тему треугольника, и архитектура как скульптура, и «рупоры коммунизма»… Так у него всегда – минимум четыре-пять возможных прочтений, каждая вещь несет по четыре-пять значений. И при этом – плотно сбитые планы, виртуозная организация внутреннего пространства, максимальный выход полезных площадей при минимизации объема сооружений. В общем, Мельников – квинтэссенция того, чего я добиваюсь.

И все же главным для Мельникова было изобретательство новых форм. Говорят, он просто не понимал, как можно использовать что-то, найденное до него. А вы, как мне кажется, больше тяготеете к интерпретации, апеллируете к архитектуре предыдущих эпох.

Погодите, с Мельниковым все не так просто. Он прежде всего глубокий и самобытный мыслитель и только потом – изобретатель форм. Вот что еще он сам рассказывал про клуб Русакова: он говорил, что прежде театры имели ярусы, ложи и т.п. А ему заказали зал с одним амфитеатром – якобы, этого требовала демократия, социальное равенство. Ему хотелось уйти от такой пространственной упрощенности, и он расчленил часть амфитеатра как бы на три ложи. В итоге в зале есть и разделение, и общность зрителей, и пространственное богатство при едином партере. Так что это было – инновация или интерпретация?

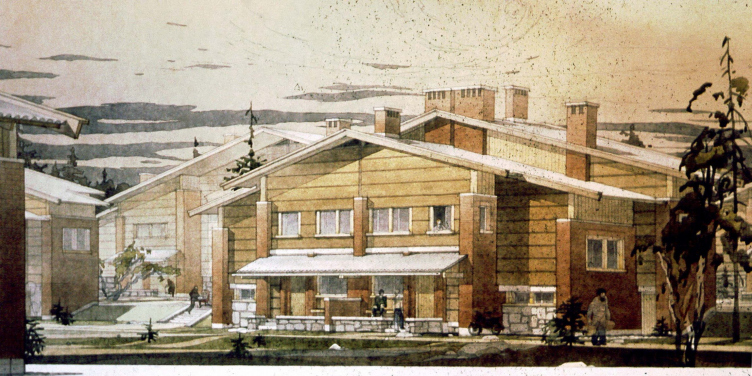

Кстати, мой отец в свое время придумал «амфитеатр лож» – синтез античного амфитеатра и ярусного театра лож. Мы с братом применяли это изобретение в ряде конкурсных проектов. До реализации дело пока не дошло, но я не сомневаюсь, что это произойдет. Современная архитектура многим обязана тому поколению конструктивистов. В годы сталинских гонений они уходили в творческое подполье, но от своих идей не отрекались, передавали их ученикам. Лично у меня от 1920-х – тяга к разведению функций по уровням. В петергофском «Квартале за гербом» мы создаем микрорельеф с двумя уровнями – частным и общественным. Апраксин двор реконструируем в трехуровневый город: нижний для автомобилей, средний для пешеходов, верхний – для служащих офисов и т.д. В Ладожском вокзале пригородная часть – под землей, вокзал дальнего следования – над ней, а на земле только общественный транспорт и рельсовое хозяйство. Иногда в этом приеме есть даже какая-то избыточность. Уровнемания. Но это уже как место преступления, на которое возвращаешься помимо воли. Функция как бы нагнетается ради выхода на сложные пространственные построения в духе Пиранези.

Но при этом планы почти классические, иногда чуть ли не абсолютно симметричные. Это – от классицизирующего конструктивизма?

Так ведь пространственная сложность возможна только при простых, ясных планах. Ну, как у Эшера: головоломные композиции набираются из элементарных геометрических частиц. А классицизирующий конструктивизм – очень петербургская тема. Классический Петербург – такой мощный камертон, что любые направления почитали за благо вступить с ним в резонанс. Здесь пики стилей, их сиюминутные всплески как бы сглаживались. Этот город все переплавлял в единое художественное целое. Принято считать, что петербургская школа – это консерватизм или даже пассеизм. Но не в этом ее нерв. В Петрограде, потом в Ленинграде шел интенсивный поиск на стыке столь разнородных, казалось бы, явлений, как классика и авангард. Приведение их к общему знаменателю, к единому корню, к первичным сущностям архитектуры. Александр Никольский говорил, что баня круглая, бассейн круглый, потому что капля воды круглая… Поэтому, когда работаешь на Петроградской стороне, в районе Советских улиц, везде, где неоклассика и конструктивизм пребывают в пограничном состоянии, хочется еще раз осмыслить опыт предшественников, продолжить начатую ими линию. Вообще правильно, когда архитектура выращена изнутри, а не придумана, не привнесена извне. Важно понять, чего само место хочет.

То есть?

Место может нести в себе скрытый импульс к преобразованию, который стараешься угадать, выявить, реализовать. Так было в случае с пятью высотными зданиями у Ладожского вокзала. Несформированная, хаотичная ситуация в напряженном узле всяческой активности просто требовала вмешательства, адекватного ответа на градостроительный вызов. Фактически это была наша инициатива – заказчик представлял себе один небоскреб, максимум два. Бизнес-центр «Линкор» – реакция на анонимную посредственность застройки важного участка набережной. Здесь мы позволили себе энергичную форму и немножко буквальную образность. Но опять-таки не одномерную: «днище» корабля образует навес над паркингом, и абрис у него не вполне корабельный – скорее аллюзия на «втягивающие» портики Корбюзье. И наконец, «Линкор» никогда не возник бы, не будь рядом реки, крейсера «Аврора», Нахимовского училища.

Такие радикальные жесты вы позволяете себе только в новом строительстве или в проектах реконструкции тоже?

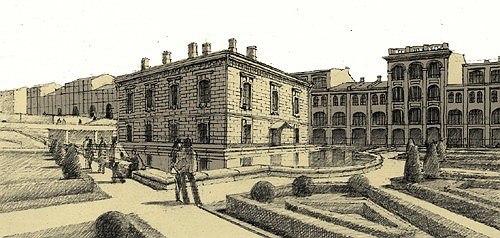

«Линкор» – это реконструкция двух промышленных корпусов. Небоскребы тоже можно считать реконструкцией, но в масштабе крупного фрагмента городской среды. Практически все работы «Студии 44» в той или иной степени – реконструкция, ведь мы не строим новые города в чистом поле. А по сути вашего вопроса отвечу так: я не сторонник контрастных противопоставлений при работе в историческом центре и на памятниках архитектуры. Кому-то это кажется эффектным, а мне напоминает конфликты детей с родителями в период самоопределения. Работа с памятниками в чем-то сложнее нового строительства, так как требует колоссального объема специальных знаний. А когда они есть, то в чем-то легче, потому что имеешь дело с уже сложившимся организмом. Его не надо выращивать с эмбриона, надо только что-то поправить, не навредив, и что-то добавить, но с той же ДНК . На «Невском, 38» мы постарались максимально сохранить все ценное, составляющее душу здания, не внеся никакой новой изобразительности, кроме аркад. Идеология реконструкции Главного штаба выращена из архетипов исторического Эрмитажа и петербургского пространства – анфилад, висячих садов, выставочных залов с верхним светом, бесконечных перспектив.

На проекте Главного штаба вы взаимодействовали с Ремом Колхасом. Что он привнес в этот проект?

Бюро Рема Колхаса ОМА/АМО было одним из трех консультантов Эрмитажа по проекту «Гуггенхайм – Эрмитаж» (два других – Фонд Гуггенхайма и Интеррос). Их критика и дискуссии очень помогли нам отточить идеологию проекта реконструкции Главного штаба. Но еще больше помог директор Эрмитажа Михаил Пиотровский – тем, что создал условия для эволюции проекта. Редкий заказчик не погоняет проектировщика, а размышляет и исследует вместе с ним.

Понятно, что выращивание – процесс длительный. А как он происходит в мастерской, где работает 120 человек? Кто генерирует идеи – всегда вы?

Не всегда. В случае с Главным штабом – это прежде всего мой брат Олег Явейн. Иногда мое участие в процессе ограничивается словами: и на первом этапе, когда обсуждаем концепцию, и потом, когда я что-то правлю по ходу проектирования. А начинается все так: я собираю группу архитекторов, и мы начинаем по всем аспектам анализировать исходный материал, то есть место, функцию, строительную программу. В итоге приходим к генеральной идее, которая, как правило, сначала существует в вербальной форме. Потом она переводится в ручные эскизы или рабочие макеты, и только после этого бригада садится за компьютеры.

Каждый раз все идет через рассуждение? А не бывает такого, чтобы кто-то взял карандаш, и вот захотелось ему, чтобы на этом месте…

Никогда. Это не интуитивный процесс. Никакого художнического своеволия.

Все должно быть отрефлексировано, проанализировано? Скорее познание, чем творчество?

Познание, безусловно. Как только начинается игра в творчество, все выходит хуже, чем у других. Признаюсь, я далеко не всегда удовлетворен эскизной стадией. То есть идея-то рождается быстро, но она еще должна одеться в массу одежд, набрать звучаний, смыслов. Даже не деталей, а смыслов. А детали появляются, когда появляются новые смыслы. Мы выращиваем вещь. Смотрим, как она развивается. Параллельно развиваемся сами. И только

на третьем–четвертом уровне познания возникает определенная свобода. Свободное рисование начинается только в рабочем проектировании. Поэтому у нас рабочие чертежи всегда лучше, чем стадия «проект». Реализация может быть хуже, но рабочкой мы всегда довольны.

Что вы считаете полным успехом?

Когда заказчик жадностью или капризами не загубил архитектуру на стадии строительства. Когда исходные сложности и ограничения удалось обернуть на пользу образному решению. Когда вещь получилась не одномерная, а многослойная, многозначная. Наконец, когда ее понимают и ценят.

И последний вопрос – не удивляйтесь – о том, что вас беспокоит.

Беспокоит то, что архитектура стала жить по законам шоу-бизнеса, «от кутюр» и предметного дизайна. Это когда с подиумов каждый сезон сходит новая «гамма продуктов», а предыдущая автоматически переводится в разряд немодной, прошлого сезона. Когда архитектуру сравнивают с марками автомобилей и одежды. По-моему, это вульгарно. Для меня архитектура, как и культура – категория фундаментальная. Сегодня в рамках глобализма жестко насаждается даже не стиль, а имидж, который определяет все – от кривой формы дома до «звездной» манеры поведения автора. И все лепят одни и те же звездные клише. Ну, за исключением нескольких фигур, которые стоят особняком (Ботта, Сиза, Монео, Цумтор, Нувель), и региональных школ (например, венгерской), о существовании которых мало кто знает. У нас, как у всяких новообращенных, дело обстоит и страшней, и комичней. Нынче каждый российский губернатор знает, что в моде небоскреб и что он должен быть винтом. А если не небоскреб и не винтом, то это неприлично и провинциально. Гуннар Асплунд говорил, что бывают такие дома, которые невозможно переделать, и что это ужасно. По этому признаку многие продукты глобалистской гаммы – скоропортящиеся. Покупать одноразовые предметы по цене шедевра глупо и обидно. Как и, задрав штаны, гоняться за модой.

Мудрый Мельников еще в 1967 году предупреждал, что когда много материалов и «все блестит», нужно иметь большое мужество, чтобы работать пространством, светом, идеями, а не просто блеском и конструктивными фокусами. Чтобы использовать огромные возможности не для пустого эффекта, нужно гораздо большее «углубление, сосредоточение и проникновение».

Людмила Лихачева