Рецензию на книгу можно прочесть здесь.

Освальд Маттиас Унгерс. Фото: pa/dpa

В 1970-х годах Западный Берлин переживал затяжной градостроительный кризис. После разрушений Второй мировой войны, раздела Германии на два противостоящих друг другу государства, а самого Берлина – на два города его восточная часть стала столицей Германской Демократической Республики, а западная – одиннадцатой «землей» в составе ФРГ: Западный Берлин превратился в остров, город-государство, огороженный стеной и окруженный вражеской территорией. Эта осада не позволяла городу преодолеть послевоенный кризис. В Берлине сохранялись огромные куски пустого пространства, где здания выглядели изолированными островами; численность населения сокращалась.

В 1977 году группа архитекторов запустила проект спасения города под названием «Берлин – зеленый архипелаг». В эту группу, возглавляемую Освальдом Матиасом Унгерсом, входили Рем Колхас, Петер Риманн, Ганс Колльхофф и Артур Оваска. Для этих архитекторов проблемы послевоенного Западного Берлина представляли плодотворную модель «городов в городе», или, как выражался Унгерс, «города из островов». Этот подход отражал главную концепцию, лежавшую в основе градостроительных проектов Унгерса, которые он вместе со своими студентами разрабатывал в 1964–1977 годах сначала в качестве преподавателя Берлинского технического университета (1963–1969), а затем – профессора Корнелльского университета (1968–1986). Унгерс хотел превратить уникальную ситуацию разделенного и экономически неуспешного Берлина в лабораторию для разработки проекта, противостоящего технократическому и романтическому подходам, популярным в то время. «Берлин – зеленый архипелаг» можно также воспринимать как один из первых примеров критики концепций братьев Крие, идеи которых о восстановлении структуры периметральных кварталов окажут решающее влияние на реконструкцию Берлина в 1980–1990-х.

Фрагментарная реальность Берлина, руины которого напоминали о разрушениях Второй мировой войны, а политическая энергия подкрепляла статус «столицы» войны холодной, давала Унгерсу основу для интерпретации города не с точки зрения крупномасштабного планирования, а как пространства, состоящего из островов, где каждый из них представлял собой уникальный по форме микрогород. Этот подход Унгерс заимствовал у Карла Фридриха Шинкеля, занимавшего пост главного архитектора Берлина в первой половине XIX века. Шинкелю столица Пруссии виделась не как типичный барочный город, спланированный на основе единой логики, а как серия точечных архитектурных интервенций в городскую ткань. По мнению Унгерса, именно такой подход позволил бы преодолеть фрагментарность послевоенного Берлина, превратив сам градостроительный кризис горо да в архитектурный проект. Следуя этой логике и реагируя на резкое падение численности населения Западного Берлина, Унгерс разработал теорию города-архипелага, где город был бы сжат до нескольких островов, сохранивших плотную застройку.

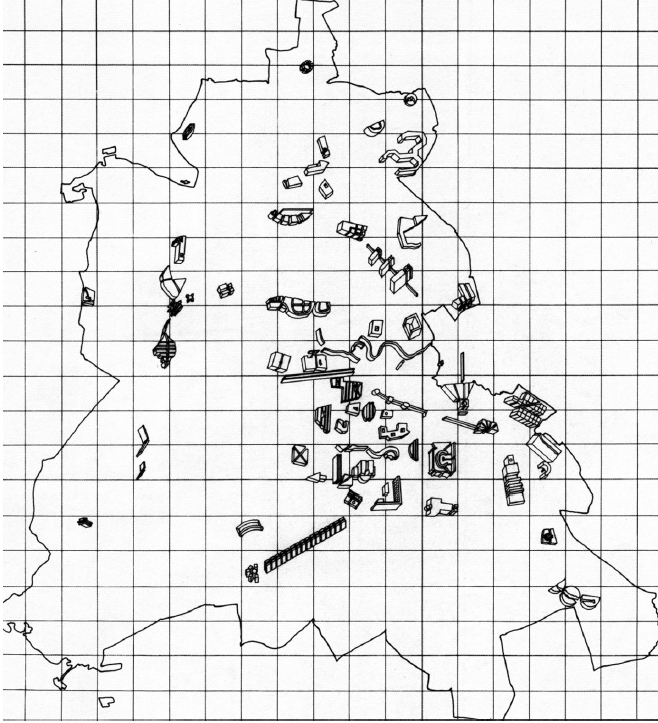

Освальд Матиас Унгерс, Рем Колхас, Ганс

Колльхофф, Артур Оваска и Петер Риманн. Город в городе: Берлин — зеленый архипелаг,

1977.

«Кризисный» проект города, где он сжимается

до пределов своих наиболее важных и неделимых

частей

«Берлин – зеленый архипелаг» – редкий проект в истории городского планирования, направленный на преодоление кризиса развития не за счет урбанизации, то есть дальнейшего расширения города, а через его сжатие. Архипелаг Унгерса обрамлял и тем самым придавал форму существующей городской ситуации, признавая факт депопуляции. Это признание между тем было направлено не столько на «дезурбанизацию» города, сколько на укрепление его формы за счет артикуляции границ каждого «острова». Таким образом, создавался архипелаг из масштабных городских артефактов.

Вопреки фантастическим сценариям смерти городов, или, напротив, идеям о приведении города к единой системе или даже о возврате к формам контроля городской среды при помощи таких градостроительных типологий, как замкнутый квартал, «Берлин – зеленый архипелаг» предлагал парадигму, выходящую за рамки модернистских и постмодернистских примеров; этот дерзкий подход до сих пор недооценен. Развитие этого подхода прослеживается в городском проекте Унгерса, реализованном в ряде предложений и исследований 1960–1970-х годов. Все эти работы складываются в единую серию (ее кульминация – «Берлин – зеленый архипелаг»), включающую в себя многочисленные градостроительные проекты, исследования Берлина, сделанные им вместе со студентами, а также результаты интеллектуального обмена между Унгерсом и OMA (последние в начале своей деятельности пытались сформулировать определение «архитектуры мегаполиса»). Сотрудничество Унгерса и OMA, пусть даже оно и не получило достаточного развития, стало одним из самых интересных сюжетов в истории урбанистических исследований 1970-х. Колхаса и Унгерса объединяло не только непосредственное сотрудничество, но и стремление найти альтернативный, «третий путь» для градостроительства. Оба они видели тупик как в городском планировании модернизма, так и в зарождающейся постмодернистской деконструкции всякого городского проекта как такового.

Задачей настоящей главы является интерпретация проекта Унгерса как попытки определения архитектуры города, заложенного в отдельной архитектурной форме. В его проектах артикуляция границ архитектурной формы и ее конечности открывает возможности для феномена «город в городе». На фоне градостроительного кризиса 1960–1970-х, который проявился во многих городах и особенно в Берлине, стратегия «город в городе» давала возможность восстановить ряд важных городских свойств – врожденную коллективность, диалектичность, раздробленность и одновременное соединение разнородных, а иногда и противоречащих друг другу форм.

Формирование Унгерса как архитектора совпало с одним из самых сложных периодов в истории Германии. После Второй мировой войны перед немцами стояла не только задача восстановления опустошенной страны: им предстояло мучительное – политическое, культурное и нравственное – возрождение нации, двенадцать лет находившейся под властью нацизма. Это возрождение затруднялось тем, что Германия оказалась в центре политических процессов холодной войны. Идеологическое противостояние Востока и Запада отразилось и на под ходе к восстановлению города: в результате реализации ряда строительных программ и конкурсных проектов по обе стороны Берлинской стены появились архитектурные сооружения, послужившие образцами для других городов Германии и Европы. Наиболее показательными в этом отношении стали Сталин-аллее на Востоке – монументальный бульвар, спроектированный Херманом Хензельманном в 1952 году и после завершения в 1960-м ставший новым центром столицы ГДР, и жилой район Ханза-Фиртель Интербау в западной части города. Этот район был спроектирован в 1957 году (строительство завершилось в 1961-м) ведущими представителями модернизма, в том числе Алваром Алто, Вальтером Гропиусом и Оскаром Нимейером, как международная выставка жилой архитектуры. Формальное и идеологическое противостояние этих проектов не только подчеркивало диалектическую природу города, но и наглядно свидетельствовало о неэффективности этих сценариев для городской реконструкции. Если Сталин-аллее своей монументальностью возрождала идею бульвара как главного образа города, то Ханза представляла собой иную крайность – различные типологии жилья, разбросанные в природном ландшафте. Возможно, именно поиск третьего пути, лежащего между этими двумя направлениями, был мотивом для первых попыток Унгерса обрисовать собственные градостроительные принципы.

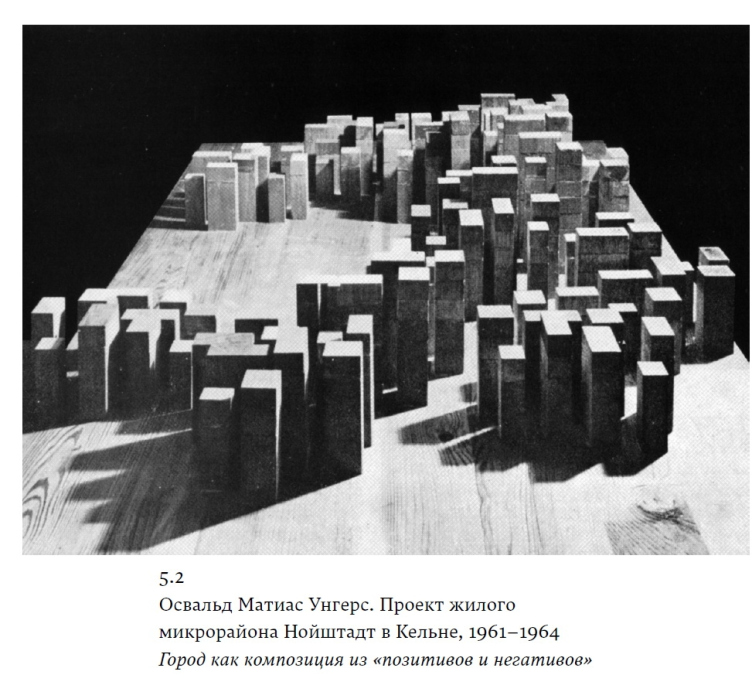

Эти принципы были впервые сформулированы в проектах, которые Унгерс разрабатывал в первой половине 1960-x годов. Речь идет о предложениях по застройке жилых районов Нойштадт (1961–1964) и Грюнцуг-Зюд (1962–1965) в Кельне и Меркишес-Фиртель в Берлине (1962–1967) и конкурсном проекте студенческого общежития в голландском Энсхеде (1964). Подход Унгерса к этим проектам был явно критическим. Их рациональная, монументальная форма была направлена против позднемодернистской градостроительной практики, в которой упрощенное применение строительных стандартов сводило роль архитектора к дизайну оболочки здания. В противоположность традиционному мандату городских проектов Унгерс руководствовался тем, что новые жилые комплексы должны были быть не типовыми пристройками к городу, но его ясно выраженными частями, конечными артефактами, чья внутренняя формальная организация напоминала бы об общей концепции города.

В частности, проект района Нойштадт в Кельне был прямой критикой типичной позднемодернистской планировки, когда вертикальные пластины и башни расставлялись в зеленых зонах без видимой формальной логики. Комплекс Унгерса представлял собой набор жилых башен разной высоты, но скомпонованных так, чтобы составлять единое архитектурное целое. Планировка типовой квартиры предполагала основное жилое пространство, окруженное отдельными комнатами. Такая схема планировки определяла форму самой башни, которая, будучи сгруппирована с соседними вертикальными объемами, формировала композицию уже всего комплекса. За счет этой изобретательной композиции Унгерс повысил роль гостиной, превратив ее из рядовой комнаты в своеобразный атриум квартиры (от коридора он избавился); при этом снаружи жилые дома были решены как мо нументальная композиция из простых объемов. Намекая на игру света и тени, порождаемую столь своеобразным формальным решением, Унгерс определил свой проект Нойштадта как архетип города «негативов и позитивов», то есть города, где главным архитектурным мотивом является сочетание застроенного и пустого пространства.

Это решение было первой попыткой Унгерса ввести в отдельный архитектурный комплекс пространственную феноменологию города. Тот же подход, хотя и не столь удачно, он применил в своем проекте берлинского района Меркишес-Фиртель, сгруппировав определенные техзаданием жилые башни таким образом, чтобы они образовывали последовательность открытых дворов неправильной формы. Как и в Нойштадте, он предложил скорректировать описанную в задании планировку квартиры, меняя форму или расположение одной-двух комнат в каждой секции. Незначительные изменения создали противоречие между простотой каждого из архитектурных элементов и сложностью общей пространственной организации. Эту напряженность можно трактовать как косвенную критику монотонности послевоенных городских районов. В Нойштадте и Меркишес-Фиртель Унгерс принял предложенные ему заданием строительные технологии и типологические стандарты, но изменил формальную композицию этих комплексов, стремясь вернуть монументальность тем периферийным районам города, где задумывались эти проекты.