– Алексей Львович, в последнее время Вы почти совсем не давали интервью. Почему?

Алексей Бавыкин:

– Не только интервью, я и проекты почти не публиковал. Да что говорить, в последние пять лет у нас было очень мало работы – лишь в 2013-м удалось вывести мастерскую из ситуации постоянных сокращений и вновь начать наращивать объем работы.

– Неужели это история с Можайкой так вас подкосила?

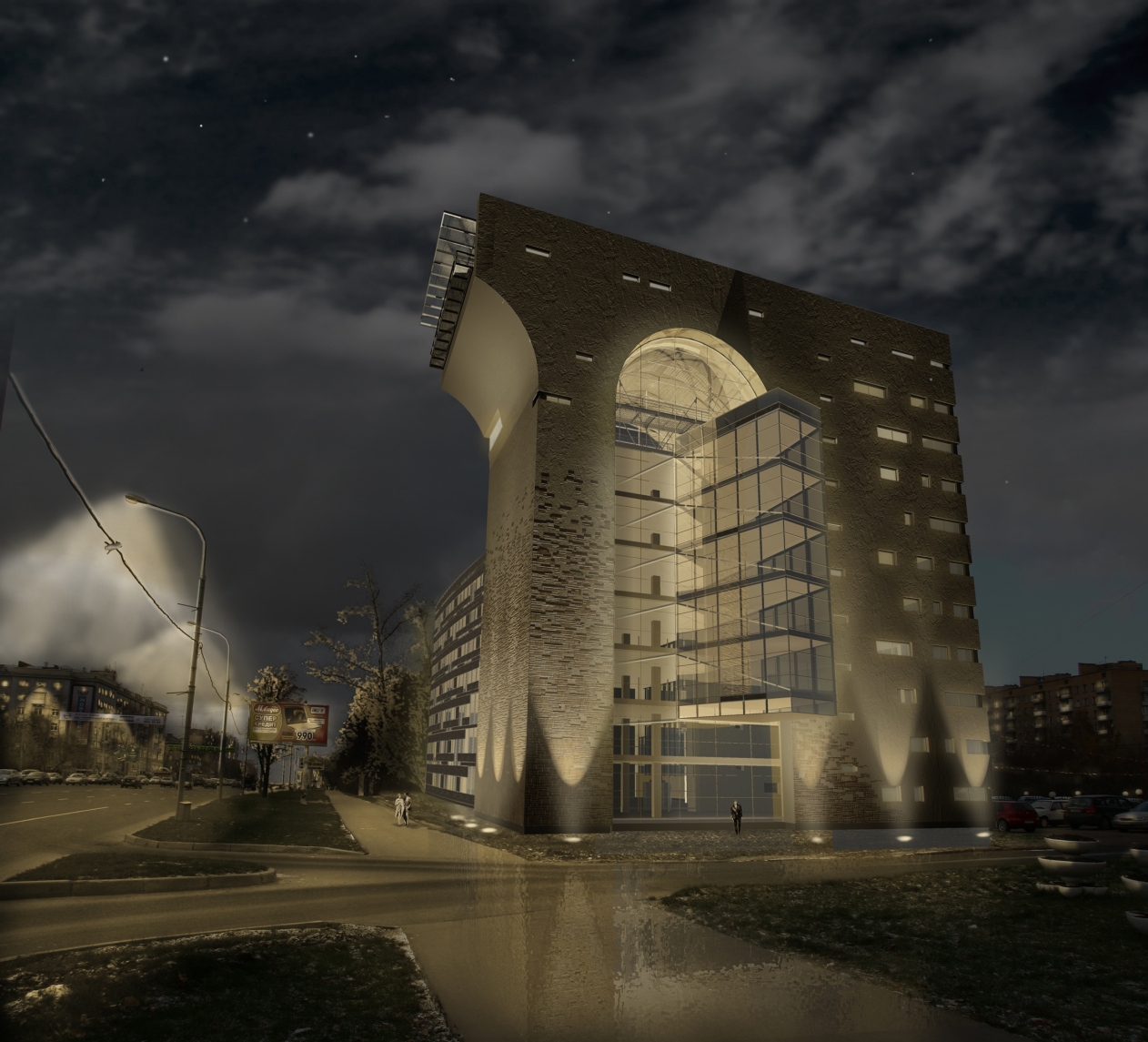

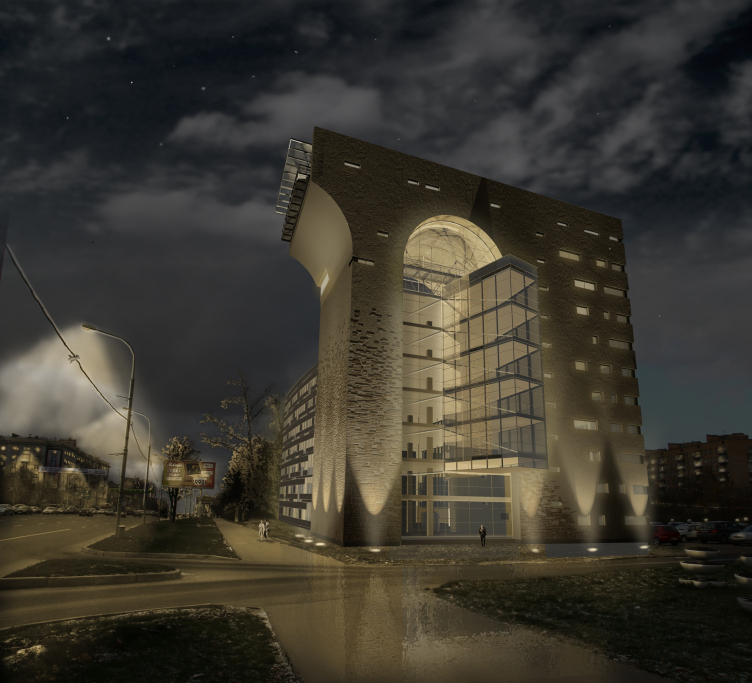

– Начнем с того, что был кризис, который больно ударил по всем. История с Можайкой только добавила неприятностей. Когда осенью 2008-го Юрий Михайлович на Общественном совете раскритиковал этот проект, назвав его «уродиной», и сказал, что городу такие архитекторы, как я, не нужны, он фактически выписал мне волчий билет. Так сложилось, что у меня, да и у большинства других архитекторов заказчиками были люди, приближенные к Лужкову. Многие из них присутствовали на том заседании, да и вообще там были очень важные люди, и еще больше людей прочитали о реакции Лужкова в прессе, и все они, скажем так, намотали на ус оценку мэра. Я остался без работы. Я позже много думал о том, как причудливо складывается судьба. Я ведь в молодости страшно любил читать о пострадавших архитекторах – Леонидове, Мельникове и многих других, которые фактически остались за бортом профессии, и всегда очень сопереживал им, а спустя тридцать лет вдруг и сам оказался в таком положении. Поймите меня правильно: я ни в коем случае не сравниваю себя с гениями, но ощущение профессиональной невостребованности теперь не понаслышке знакомо мне. Правда, сегодня дело обстоит таким образом, что наша мастерская опять занимается Можайкой. Хотя последняя версия объекта, по мнению многих, не такая крутая, как первая, потому что в 2008 году мы проектировали понтовый головной офис крупной российской компании, а сейчас делаем обычный офисно-деловой центр. «Руина на шоссе», как назвал наш первый проект Владимир Седов, не состоялась. Вот такие метаморфозы.

Алексей Бавыкин

Фотография Н.Бавыкиной

Проект офисного здания по адресу: г. Москва, Можайское шоссе 6 стр.1. 2008 год. Ситуационный план. Авторский коллектив ООО «Мастерская архитектора Бавыкина»: А. Бавыкин, М. Марек, Д. Чистов. Гл. Конструктор: К. Кабанов. Гл. инженер: Л. Слуцковская.

Визуализация: К. Маслов.

Проект офисного здания по адресу: г. Москва, Можайское шоссе 6 стр.1. 2008 год. Ночной вид

Проект фасадного решения административного здания по адресу: г. Москва,

Можайское шоссе 6 стр. 1. 2013 год. Авторский коллектив ООО «Алексей Бавыкин и партнеры»: А.Бавыкин, М. Марек, Н.Бавыкина. Визуализация: Д. Борков.

Ночной вид

– Наверно, после этого у Вас к мэру Лужкову особые счеты.

– Ну что вы, Лужков нормальный человек. Откровенный. Все делал от чистого сердца. В нем ведь лукавства было не так много, по крайней мере, по отношению к архитектуре, и мне кажется, это дорогого стоит. Да, он сильно лез в проекты, и история с Можайкой тому очень яркий пример, но ведь косвенно это подтверждает, что я сделал по-настоящему классную вещь, развивая тему «говорящего русского модернизма» (термин Владимира Седова). Вообще, я считаю себя русским архитектором, развивающим русский архитектурный язык, и терпеть не могу «ломаного английского». Можайка просто оказалась не прикрыта сильным заказчиком, а Александр Викторович Кузьмин устал защищать мою архитектуру от официальных консерваторов. А ведь именно его усилиями были пробиты такие проекты, как высотка на Сельскохозяйственной, «Дирижабль» на Профсоюзной улице и жилой дом в Брюсовом переулке. Все эти три постройки сильно не нравились Лужкову, но Кузьмин, при поддержке сильных заказчиков, все эти объекты пробил. За что я ему очень благодарен. Меня, кстати, часто спрашивают, что такое «лужковская архитектура», и я всегда отвечаю, что сам термин кажется мне очень спорным. Лужков-то, конечно, был, и лез в проекты, и стремился их переделывать, но ведь отрисовывали его пожелания и замечания архитекторы. Всю «красоту» рисовали архитекторы. И они до сих пор живы и здоровы, многие из них продолжают вполне успешно работать. Так что дело не в термине и не в стиле, а в архитекторах и в том, что они считают возможным себе позволять. В этом смысле меня никак нельзя считать «лужковским архитектором», хотя работу наша мастерская получала от людей, близких к нему.

Жилой дом по адресу: г. Москва ул. Сельскохозяйственная вл. 16 к. 1. Постройка 2007 года. Авторский коллектив ООО «Мастерская архитектора Бавыкина»: А. Бавыкин, М. Марек, Л. Збарская, И. Ситаева. Конструктор: Л. И. Чертков. Инженер: Л. Слуцковская. Фото Н. Кулебякина

Жилой дом – апартаменты по адресу: г. Москва , Брюсов пер. 19. Авторский коллектив ООО «Мастерская архитектора Бавыкина»: А. Бавыкин, М. Марек, Г. Гурьянов, Ю. Раннева, Д. Травников. Конструкции: ООО «Финпроект»

Инженерия: ООО «Финпроект». Постройка 2007 г. Фото Н. Кулебякина

– Ваш проект жилого дома «Дирижабль» прекрасно придуман и нарисован, но качество реализации фактически убило первоначальный замысел. Насколько я понимаю, Вы даже не подписываетесь под построенным в итоге домом – по крайней мере, на сайте мастерской «Дирижабль» представлен лишь в разделе «Проекты».

– Это тяжелая история. Да, качество строительства – известная беда Москвы, и бывали случаи, когда бороться с этим было невозможно. Может быть, мне бы и удалось отстоять «Дирижабль», если бы новые заказчики не отстранили меня от проекта. Просто дом строили какие-то третьи люди, которым удалось без согласования со мной изменить конструктив здания, отделочные материалы фасадов, и они, без преувеличения, изувечили «Дирижабль». Туда вставили какие-то уродские коричневые окна, облицевали его дешевым керамогранитом. Но, главное, в целях экономии приняли, на мой взгляд, рискованные решения по конструктиву. Это напрягает. И хотя там все мое – от названия до формы, – теперь я действительно стараюсь от этого дома дистанцироваться, поскольку я фактически автор концепции, не принимавший участия в работе на стадии проекта и рабочей документации.

Проект многофункционального жилого Комплекса по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная вл. 64-66. Авторский коллектив ООО «Мастерская архитектора Бавыкина»:

А. Бавыкин, М. Марек, Е. Бадалян, А. Власенко, Г. Гурьянов, А. Лущеко, О.Сорокина, Н. Степахина. Конструктор: К. Кабанов. В. Шарабанов. Инженер: Л. Слуцковская.

2005 г. Ситуационный план

3d модель, фотомонтаж. Вид со стороны ул. Профсоюзная.

Здание по адресу : г. Москва, ул. Профсоюзная вл. 64-66. Фото А. Джикия.

Здание по адресу : г. Москва, ул. Профсоюзная вл. 64-66. Фото А. Джикия.

– А сколько лет Вы в общей сложности почти не работали?

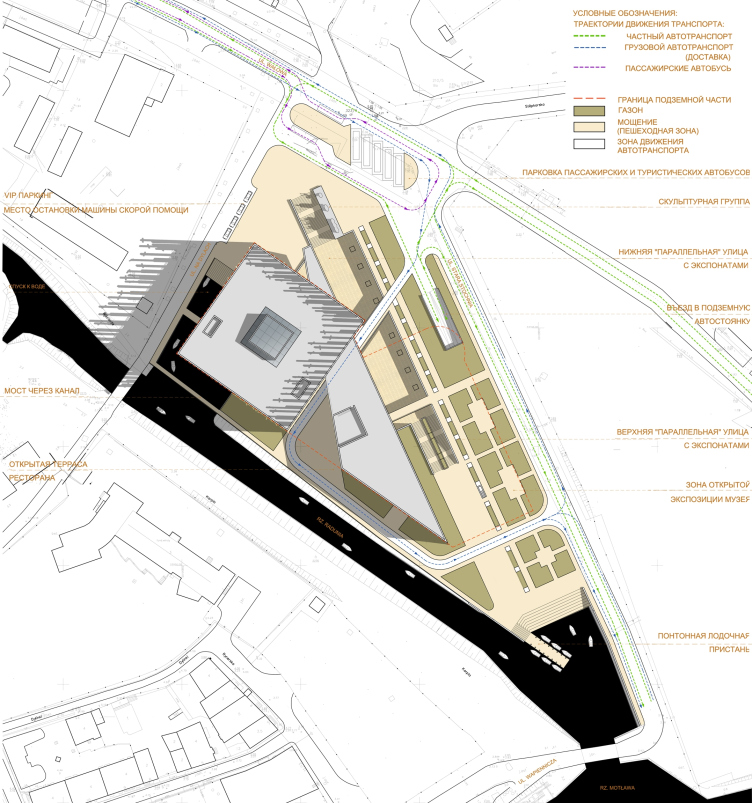

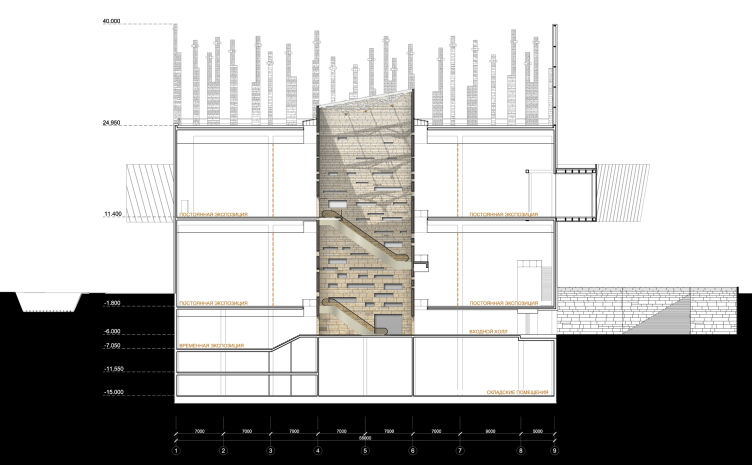

– В 2009-м и в 2010-м мало чего делал. Ну то есть ничего серьезного для города. Кое-какие заказы, конечно, были, в том числе мы сделали конкурсный проект музея Второй Мировой Войны в Гданьске и интересный частный заказ на тему архитектуры протестантского дома собраний в Москве. Очень интересная была работа. Хочу отметить, что все последние работы я делаю в творческом союзе с моими партнерами Михаилом Мареком и Натальей Бавыкиной. В 2011-м году нашими усилиями мастерская начала потихоньку реанимироваться, появился новый круг заказчиков пост-лужковской эпохи а с 2013-го мастерская набирает объемы и разрастается. В общем, на пенсию отправить меня не удалось. Я с самого начала понимал, что главное в такой ситуации – подождать. И правильно себя позиционировать. И все восстановится.

Конкурсный проект музея II Мировой войны в г. Гданьск (Польша). 2010 г. Генеральный план. Авторский коллектив ООО «Алексей Бавыкин и партнеры»: А. Бавыкин, М. Марек, Н. Бавыкина, А. Усачева.

Визуализация: К. Маслов.

Конкурсный проект музея II Мировой войны в г. Гданьск (Польша). 2010 г. Основной вид со стороны входа

Конкурсный проект музея II Мировой войны в г. Гданьск (Польша). 2010 г. Генплан

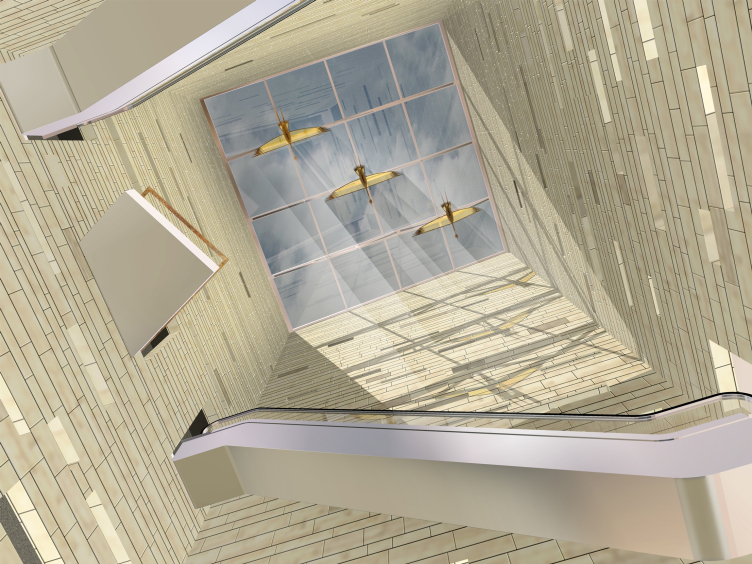

Конкурсный проект музея II Мировой войны в г. Гданьск (Польша). 2010 г. Вид на внутренний атриум

Конкурсный проект музея II Мировой войны в г. Гданьск (Польша). 2010 г. Вид со стороны ул. Stara Stochnia

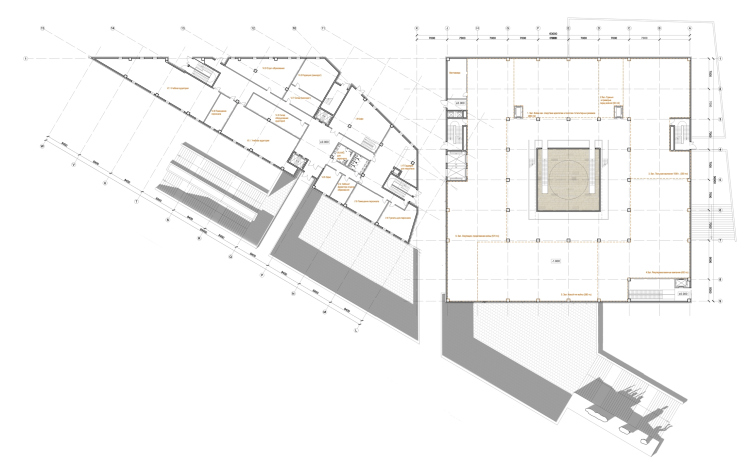

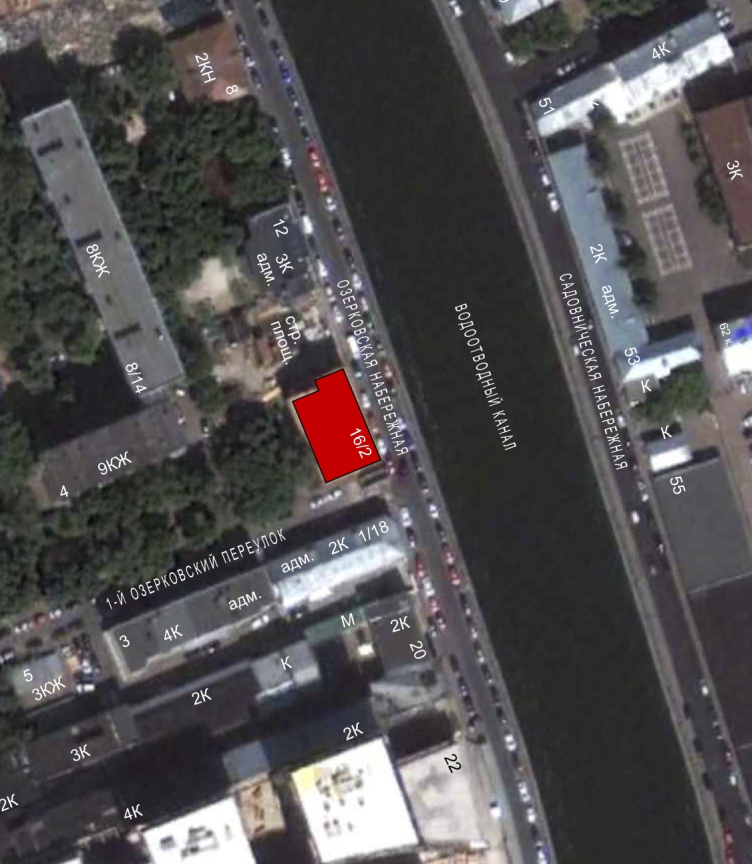

Эскизный проект протестантского дома собраний по адресу: г. Москва, Озерковская набережная 16. 2012 г. Ситуационный план. Авторский коллектив ООО «Алексей Бавыкин и партнеры»: А. Бавыкин, М. Марек, Н. Бавыкина.

Визуализация: Н. Бавыкина, Д. Борков.

Эскизный проект протестантского дома собраний по адресу: г. Москва, Озерковская набережная 16. 2012 г. Фасады со стороны Озерковской набережной и 1-го Озерковского переулка

Эскизный проект протестантского дома собраний по адресу: г. Москва, Озерковская набережная 16. 2012 г. 3d модель. Вид с Садовнической набережной.

Эскизный проект протестантского дома собраний по адресу: г. Москва, Озерковская набережная 16. 2012 г. 3d модель. Вид с Садовнической набережной.

– Правильно – это как?

– Нужно уметь разговаривать с заказчиком. Уметь его слушать – это раз, и уметь его убедить в правильности своего решения – это два. Архитектор – это ведь в первую очередь переговорщик. Не скажу, что я прямо-таки ас этого жанра, есть куда большие профессионалы, но я стараюсь. Учусь.

– Три года назад Вы в одном из интервью сказали, что «лужковская архитектура – это не стиль, а достаточно безалаберное распихивание по городу энного количества квадратных метров». Как, на Ваш взгляд, сейчас обстоит дело с «распихиванием» квадратных метров? Можно ли говорить о более продуманной, осознанной градостроительной политике и внятных правилах игры?

– Сейчас, кажется, все становится несколько разумнее и не так авантюрно. Стало принято думать о городе – и слава богу. Дождалась, Москва, бедняжка. Хотя, конечно, определенные перегибы и сейчас случаются. Я вижу очень много модненьких проектов и построек, у которых судьба точно такая же как у лужковской архитектуры – от них скоро все устанут. Сарай, разукрашенный пикселями и орнаментом, остается сараем. Правда, я и сам недавно сделал такой проект в Подмосковье – жилой район «Молоково» на 12 тысяч человек. У заказчика скромный бюджет, и там кроме сверхэкономичных планировочных решений и пикселей ничего нет. Зато на уровне генплана все удалось сделать правильно: это квартальная застройка с приватными дворами, полностью освобожденными от машин. И на качество жизни это, конечно, влияет больше, чем пиксели и орнаменты.

Проект II, III, IV, V очередей жилого микрорайона «Молоково» по адресу: Московская область, с. Молоково. 2014 г. Генеральный план. Авторский коллектив ООО « РД – Проект» (структурное подразделение ООО «Алексей Бавыкин и партнеры»: А. Бавыкин, М. Марек, Л. Збарская, Д. Елфимов, А. Власенко, Р. Лукин. Гл. конструктор: М. Федоров. Гл.инженер: Л. Слуцковская.

– Жилье, как и раньше, является основной типологией, с которой вы работаете?

– Да. И должен сказать, что эта типология тоже меняется в лучшую сторону. Наконец-то заказчики начинают ориентироваться на семейных людей и проектировать не только студии и малогабаритные квартиры. Какое-то время назад я даже слышал мнение о том, что маленькие квартиры лучше всего продаются в Москве, так как основные покупатели недвижимости в столице – это девушки легкого поведения и мужчины нетрадиционной ориентации. И это здорово меня напрягает: может быть, оно и так, но что тогда со всеми нами будет? Основа государства – это семья с детьми, внуками и правнуками, и слава богу, что сегодня об этом снова принято думать. В том же «Молоково», например, мы сначала по настоянию заказчика спроектировали исключительно маленькие квартиры, буквально на клетушки нарезали этажи, а потом смогли убедить его в том, что жилье в пределах одного дома должно быть разным.

– Ваше отношение к многочисленным архитектурным конкурсам, которые сегодня стали столь популярны? Считаете ли Вы, что в своем нынешнем виде они способны создать условия честной конкуренции в профессиональном сообществе?

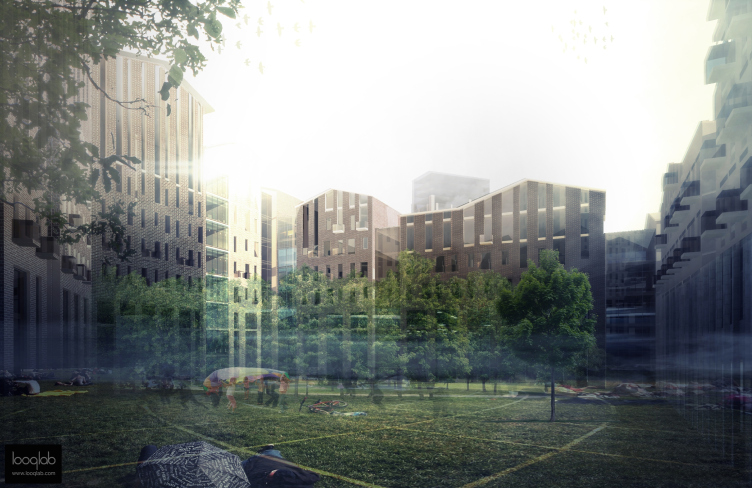

– Да, безусловно. Конечно, и тут есть свои перегибы, но я верю в то, что еще немного и система отладится окончательно. Мы, кстати, тоже недавно участвовали в одном конкурсе – делали концепцию застройки территории Нагатинского затона. Очень правильная, я считаю, инициатива – построить там не только офисы. Мы сделали район смешанной застройки, спроектировали зеленый бульвар, спрятали в тоннель шумную городскую магистраль, идущую вдоль набережной. Проект мы делали вместе с немецкой фирмой Uberbau и молодыми московскими градостроителями. На мой взгляд, работа удалась и нам за нее не стыдно.

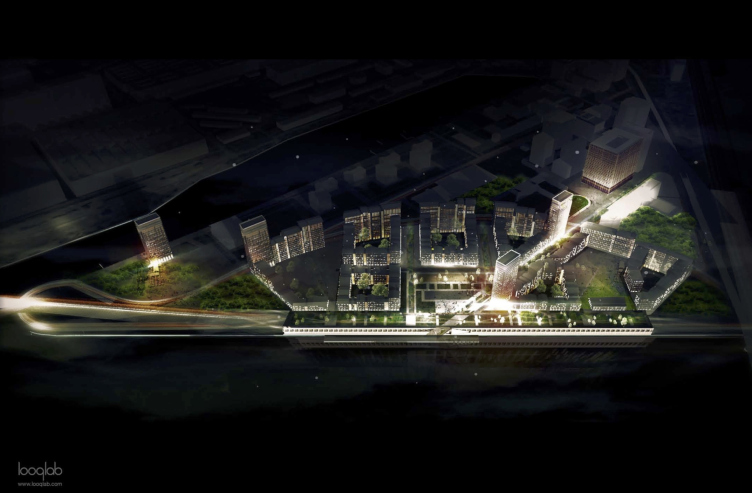

Конкурсный проект развития территории 3-5 очередей московского городского технопарка «Нагатино – Зил» как комплексной жилой застройки по адресу: г. Москва, западная часть нагатинской поймы. 2014 г.

Авторский коллектив: Uberbau Gmbh : A. Saad, T. Stellmach. ООО «Алексей Бавыкин и партнеры»: А. Бавыкин, М. Марек, Н. Бавыкина, при участии Д. Боркова, Е. Устюгова.

Консультанты: Г. Витков, И. Курячий, Ю. Милевский. Визуализация: компания LooqLab : А. Киселев, А. Томилов. 3d модель. Вид с высоты птичьего полета.

Конкурсный проект развития территории 3-5 очередей московского городского технопарка «Нагатино – Зил» как комплексной жилой застройки. 3d модель. Вид на набережную Москвы – реки.

Конкурсный проект развития территории 3-5 очередей московского городского технопарка «Нагатино – Зил» как комплексной жилой застройки. 3d модель. Вид на внутренний двор жилого дома.

– С учетом нашего весьма капризного климата Вы сами-то верите в потенциал общественных пространств?

– Сейчас эта тема, конечно, актуальна. Но, думаю, со временем пафос спадет, и в городе сформируются места и для летнего досуга, и для зимнего, возникнет некое равновесие, которое сделает общественную жизнь более осмысленной и насыщенной. В том, что людям нужно общаться, у меня лично никаких сомнений нет. Мы, кстати, в конкурсном проекте Нагатино сделали основной упор на квартальную планировку – огромный жилой комплекс строится практически в чистом поле, и люди если и будут какое-то пространство воспринимать как «свое», то только двор. Также недавно проектировали комплекс апартаментов на Кожевнической улице, и там основной стала та же тема – двор, благоустроенная территория которого давала надежду на уют в сочетании с открытостью комплекса на простор Москвы-реки. К сожалению, этот проект, кажется, так и останется на бумаге.

Проект комплекса апартаментов с гостиницей и подземными автостоянками по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая вл. 15, Шлюзовая наб. вл. 10. 2013 г. Генеральный план. Авторкий коллектив ООО «Алексей Бавыкин и партнеры» : А. Бавыкин, М.

Марек, Л. Збарская, Н. Бавыкина, Е. Устюгов. Визуализация: Д. Борков.

Проект комплекса апартаментов с гостиницей и подземными автостоянками

по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая вл. 15, Шлюзовая наб. вл. 10.

2013 г. Главный фасад (со стороны набережной).

Проект комплекса апартаментов с гостиницей и подземными автостоянками

по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая вл. 15, Шлюзовая наб. вл. 10.

2013 г. 3D модель. Вид со стороны набережной

Проект комплекса апартаментов с гостиницей и подземными автостоянками

по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая вл. 15, Шлюзовая наб. вл. 10. 2013 г. 3D модель. Вид из внутреннего двора

– В чем главная сложность проектирования в историческом центре, на Ваш взгляд?

– Сложности, конечно, есть, поэтому нужно видеть и слышать контекст, внимательно смотреть по сторонам. И если ситуация того требует, можно даже ордер сочинить – Григорий Ревзин в свое время написал, что именно это я и сделал, проектируя дом в Брюсовом переулке. Черт его знает, может и сочинил. Но основной моей задачей было не самовыразиться, а тактично вставить дом в уникальную уже сложившуюся среду.

– А вот в проекте дома на Потешной улице, наоборот, работаете более агрессивно?

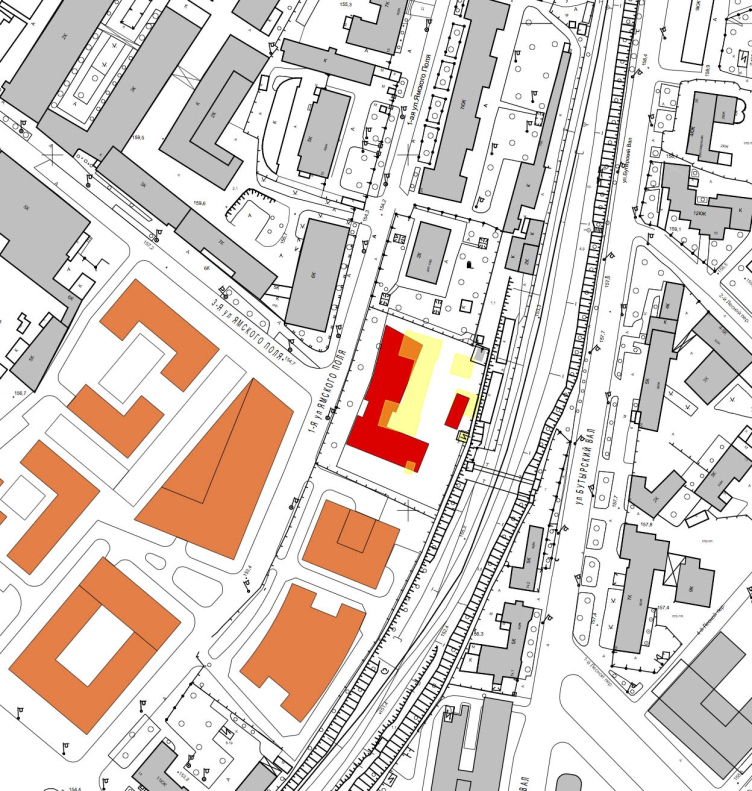

– Да, ну там-то никакой среды, одна совковая психбольница. Тому району как раз остро требовался репер, и мы его придумали. Поэтому там и цвет активно используется (мы взяли цветную керамику), и активная пластика фасаду придается за счет балконов и выносных коммуникационных узлов. Я честно посмотрел по сторонам, но там действительно не за что было зацепиться. Совсем другое дело – наша гостиница на улице Ямского поля. Вроде бы и не центр, но совсем рядом по проекту мастерской SPEECH реконструируется Второй часовой завод, и было бы странно не учесть этот объект. Фактически мы трактовали наш дом как продолжение дома коллег, создав интересный полноценный диалог двух объектов современной архитектуры. Такой Макс Дудлер разукрашенный у нас получился. Мне Дудлер вообще нравится, хотя для Москвы его стилистика – это, пожалуй, некоторый перебор в сторону немецкой строгости.

Проект лечебно – оздоровительного объекта по адресу: г. Москва, ул.Потешная вл. 5. 2013 г. Ситуационный план. Авторский коллектив ООО «Алексей Бавыкин и партнеры» : А. Бавыкин, М.

Марек, Д. Джавадова. визуализация: С. Михалицын.

Проект лечебно – оздоровительного объекта по адресу: г. Москва, ул.Потешная вл. 5. 2013 г. 3d модель. Вид со стороны наб. Ганушкина

Проект лечебно – оздоровительного объекта по адресу: г. Москва, ул.Потешная вл. 5. 2013 г. 3d модель. Вид со стороны Богородского Вала.

Проект лечебно – оздоровительного объекта по адресу: г. Москва, ул.Потешная вл. 5. 2013 г. 3d модель. Вид со стороны дворовой территории.

Проект гостиницы с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 1-я ул.Ямского Поля вл. 12. 2013 г. Ситуационный план. Авторский коллектив ООО «Алексей Бавыкин и партнеры»: А. Бавыкин, М. Марек, Н. Бавыкина. Визуализация: С. Михалицын.

Проект гостиницы с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля вл. 12. 3d модель. Вид со стороны 1-й ул. Ямского поля.

Проект гостиницы с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля вл. 12. 3d модель. Вид со стороны 3-й ул. Ямского поля.

Проект гостиницы с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля вл. 12. 3d модель. Вид со стороны 1-й ул. Ямского поля.

– Т.е. современная Москва, на Ваш взгляд, в архитектурном смысле все же не всеядна?

– Этот город так мутузили, что, пожалуй, он может вынести все... Но горячиться-то не нужно. Многие коллеги этим страдали в свое время. Я считаю, не нужно насиловать корову с золотыми рогами. К городу нужно относиться нежнее. На среде жесткие движения всегда сказываются очень плохо. И я рад, что сейчас в большинстве случаев отношение к городу действительно меняется.

– Не так давно Вы покинули пост вице-президента Союза архитекторов России. Можете это прокомментировать?

– Честно говоря, не хочу. Я назвал в своем заявлении основную причину – «несогласие с позицией руководства союза», – и заявление это опубликовал, так что считайте, что я все уже прокомментировал. Тем более что на выборной должности члена правления Союза архитекторов России и руководителем Совета по образованию я остался.

– Да, про образование я как раз и хотела спросить в заключение нашего разговора. Как бы Вы охарактеризовали состояние российской архитектурной школы сегодня?

– Прежде всего хочу сказать, что среди молодых есть очень хорошие архитекторы, целая плеяда, и с ними я связываю огромные надежды на развитие отечественного зодчества. Что же касается образования… Я бы сказал так: основная беда наших архитектурных вузов – это преподавательский состав. Дети-то талантливые, но делают они не всегда то, что нужно, потому что их учат зачастую люди, далекие от практики и современных течений в архитектуре. Так не должно быть. Что в этой ситуации может сделать союз? Сейчас наконец-то принято решение об аккредитации архитектурных вузов при Союзе архитекторов. Это то, что давно существует и успешно работает во всех цивилизованных странах – аккредитация института при ключевой организации работодателей помогает выстраивать преемственность и тем самым передавать накопленный опыт и знания следующему поколению. Кроме того, я по мере возможности вношу некоторый личный вклад в развитие нашего архитектурного образования: я уже шесть лет в качестве профессора преподаю в МАрхИ. И в работе со студентами я стараюсь делать упор именно на решение реальных проблем. Мой идеал – школа-мастерская Жолтовского, о которой я много слышал в юности и из которой в реальную жизнь выходили абсолютно подготовленные к ней молодые люди.