Обложка сборника «Эстетика «оттепели»: Новое в архитектуре, искусстве, культуре» / под ред. О.В. Казаковой. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013.

Статья «Понятие «современность» в архитектуре «оттепели» – от этики к эстетике»[1] построена на анализе текстовых источников в соотнесении с историческими обстоятельствами и с примерами как из архитектуры, так и из других искусств – от литературы до живописи. Автор показывает, как понималась категория «правдивости» и как она трансформировалась из этической в эстетическую (сближается с «целесообразностью» и «настоящим», противопоставляется как «фальши», так и «излишествам»), а затем проделывает то же самое с «открытостью» / «свободой» / «простором» и «легкостью», подразумевавшей не только свободу от силы тяготения, но и свободу перемещения – как в пространстве, так и во времени, из настоящего – в будущее. Последняя черта, сблизившая понятия «современности» и «будущего», является, по мнению Казаковой, ключевой: в конце 1950-х годов архитектура перестала быть миметической («отражать в своих произведениях величие эпохи строительства коммунизма», цитируя слова А.Г. Мордвинова 1951 г.) и стала проективной, долженствующей самой собой приближать коммунизм. Эстетика и пафос архитектуры начала 1960-х вполне убедительно выводятся из местного контекста, и тем любопытнее, что не только результат, но и сами категории в большой степени совпадают с зарубежными аналогами.

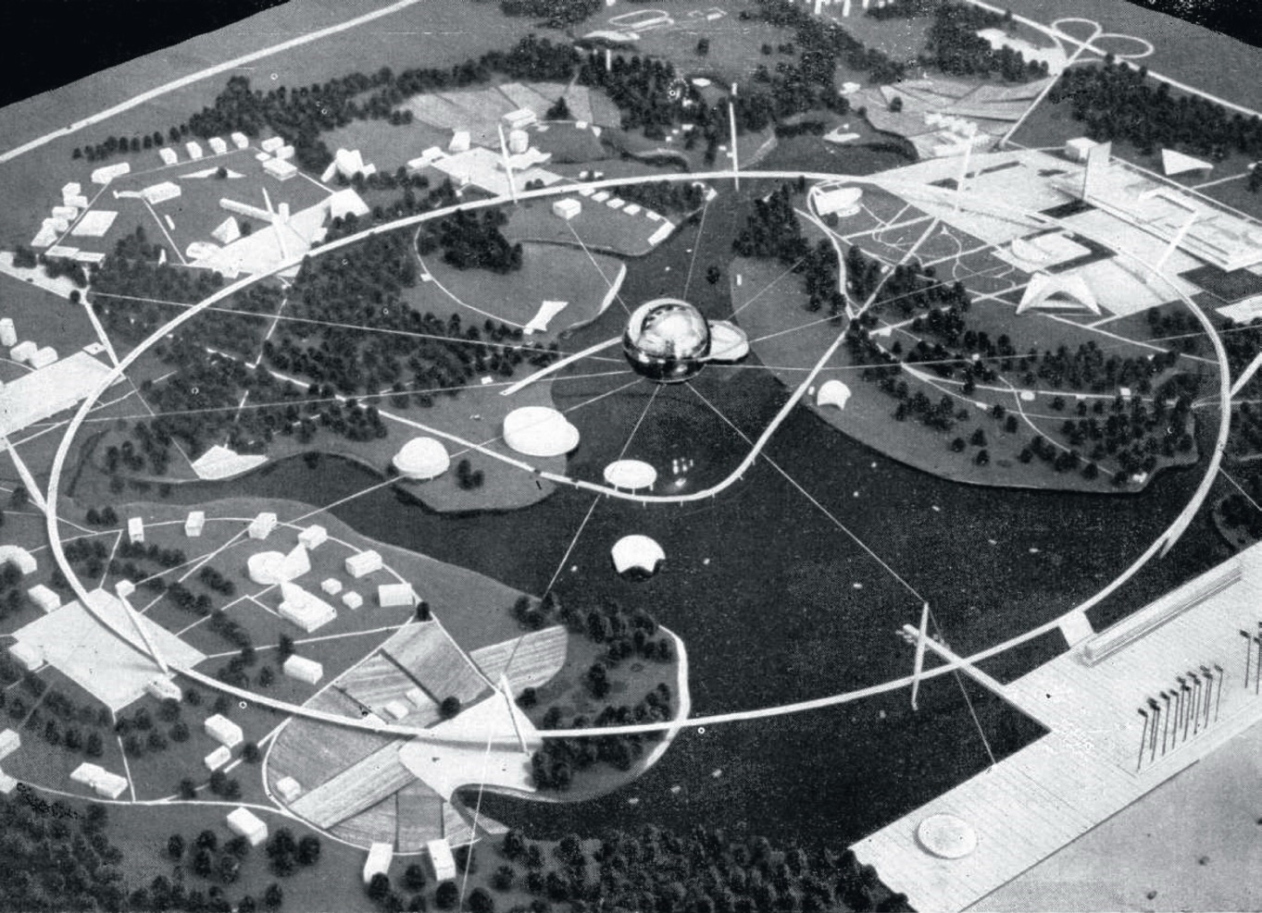

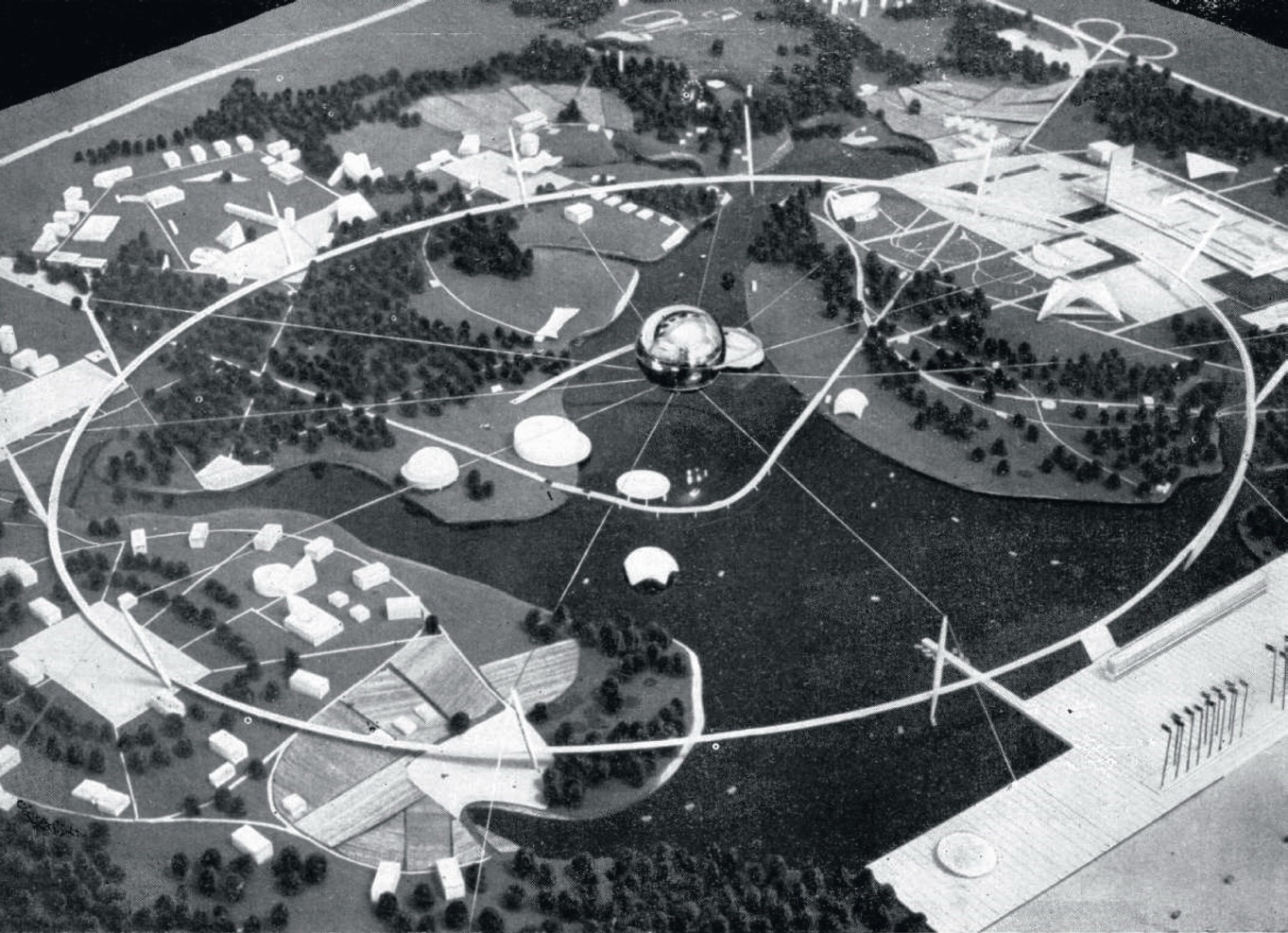

М.В. Посохин, В.А. Свирский и Б.И. Тхор. Конкурсный проект ансамбля Всемирной выставки 1967 в Москве. Фото с макета

Нигде так ярко не проявились футуристические устремления архитектуры эпохи оттепели, как в конкурсных проектах Всемирной выставки, которая должна была пройти в Москве в 1967 году. В посвященной ей статье[2] Ольга Казакова рассматривает материалы двух этапов конкурса, прошедшего в 1961–1962 годах. Задача спроектировать на территории 50 га выставочный комплекс, который бы показал всему миру, как далеко по направлению к счастливому будущему продвинулся СССР к 50-летию Октябрьской революции, совершенно лишила чувства реальности архитекторов, большинство из которых в повседневной жизни занимались проектированием и привязкой типовых объектов. Эйфория от запуска человека в Космос порождала веру в безграничные возможности науки и техники, позволяющие пренебречь даже законами физики. В проекте, поданном на первый этап конкурса Михаилом Посохиным, Владимиром Свирским и Борисом Тхором, главный павильон представлял собой сферу объемом в три здания МГУ, парящую над искусственным озером на вантах, закрепленных на огромном стальном кольце. Предложения других участников были немногим более осуществимыми. Но, хоть партия и обещала наступление коммунизма к 1980 году, бюджет, соответствующий заданному программой размаху выставки, правительство выделить не могло. В итоге, Москва просто отказалась от проведения Всемирной выставки: как известно, Экспо-67 прошла в Монреале, а конкурсные материалы постигла обычная для бумажной архитектуры судьба – служить источником идей для более приземленных проектов.

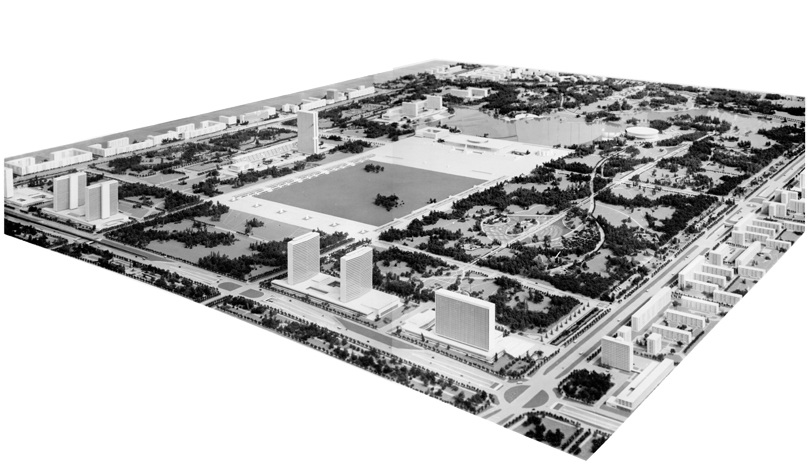

А.В. Власов и др. Проект правительственного центра на Юго-Западе. 1962. Фото с макета

Наконец, «Дворец Советов: Продолжение следовало»[3] рассказывает о конкурсе 1957–1959 годов, сыгравшем в становлении пост-сталинской архитектуры не менее важную роль, чем конкурс 1931–1933 годов в формировании сталинской, а также о послеконкурсном проектировании правительственного центра на Юго-Западе, остановленном в 1962 году в связи со строительством Дворца Съездов в Кремле. И если материалы конкурса были опубликованы и в какой-то степени вошли в нарратив истории советской архитектуры, то история реального проектирования модернистского Дворца Советов у подножия МГУ описывается Казаковой впервые. Увы, документы Управления про проектированию Дворца Советов (УПДС), когда-то сданные в архив, обнаружить не удалось. В качестве источников использованы рассказы ныне живущих участников этой работы и немногочисленные изобразительные материалы, сохранившиеся у них дома. Но хотя роскошные графические листы, о которых вспоминают все свидетели, потеряны, оставшееся все равно производит сильное впечатление. Под руководством Андрея Власова была создана целая система обновления архитектурного языка. Как рассказывает Александр Кудрявцев, на работу в УПДС пригласили выпускников МАРХИ, отличавшихся не только творческими способностями, но и хорошим знанием иностранных языков. В их задачу входило изучать новейшую зарубежную литературу, выписанную в специально созданную библиотеку, и делиться полученными знаниями со старшими товарищами. Параллельно с разработкой архитектурного решения и конструкций Дворца велись эксперименты в области оформления интерьеров; отдельная группа занималась ландшафтом парка – открытого для публики и вмещавшего как административные, так и общественные объекты. Модернистский парк должен был стать центром Юго-Западного района и вторым центром Москвы, отменив многовековую моноцентричность, тормозящую развитие города и прочно связанную с идеей авторитарной власти. Об это идея и сломалась. Порыв к демократизации управления, бывший еще сильным в момент проведения конкурса, к 1962 году выдохся. Никита Хрущев сделал выбор в пользу Дворца Съездов в Кремле. Если бы этого не произошло, мы бы жили в другом городе и, вероятно, в другой стране.

[1] Казакова О.В. «Понятие «современность» в архитектуре «оттепели» – от этики к эстетике». В кн.: «Эстетика «оттепели»: Новое в архитектуре, искусстве, культуре» / под ред. О.В. Казаковой. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. С. 161–173.

[2] Казакова О.В. «Всемирная выставка 1967 года в Москве» // Проект Россия 60, 2011.

[3] Казакова О.В. «Дворец Советов. Продолжение следовало» // Проект Россия 70, 2014. С. 221–228. http://www.prorus.net/chizal/chizal-08