Изданный сейчас первый том охватывает биографию и произведения с 1867 до 1940 года, второй, планируемый к выходу в 2022 году, называется «Мастер и его школа» и, соответственно, описывает годы с 1940 до смерти в 1959 году. А поскольку в школу-мастерскую Жолтовского входили Н.П. Сукоян, Ю.Н. Шевердяев, П.И. Скокан, то получается, что из шинели знаменитого архитектора-неоклассика неожиданно вышли советские модернисты, о чем и сообщают авторы в предисловии к книге.

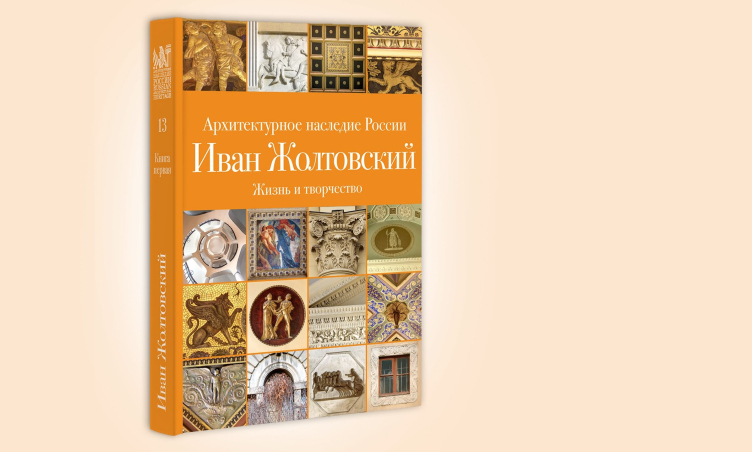

Илья Печенкин, Ольга Шурыгина. «Иван Жолтовский. Жизнь и творчество». М.: «Издательский дом Руденцовых». 2021

предоставлено ООО «Издательский дом Руденцовых»

Первый том представляет собой монументальный труд. Авторы вводят в научный оборот и публикуют большое количество новых документов из архивов и частных собраний. Формат книги смешанный: это и научное исследование с уточненными датировками и атрибуциями, и альбом с огромным количеством подробных иллюстраций, чертежей и фотографий, проектов и построек.

Мифический образ Жолтовского, созданный им самим и его учениками на основании его слов, слегка демифологизируется авторами. Жолтовский – польский дворянин, крещеный в католичестве, позже в советских документах указывал национальность «белорус» и намекал на свое пролетарское происхождение. Аттестаты Пинского и Астраханского реальных училищ с тройками показывают, что И.В.Ж. был великим оптимизатором, как и многие выдающиеся люди. Он не совершал лишних усилий, зато в нужную ему цель бил без промаха: по рисованию и черчению всегда – только пятерки.

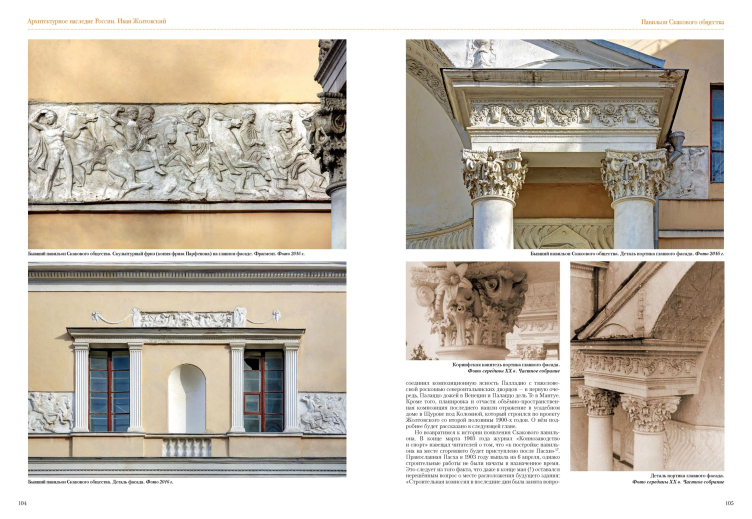

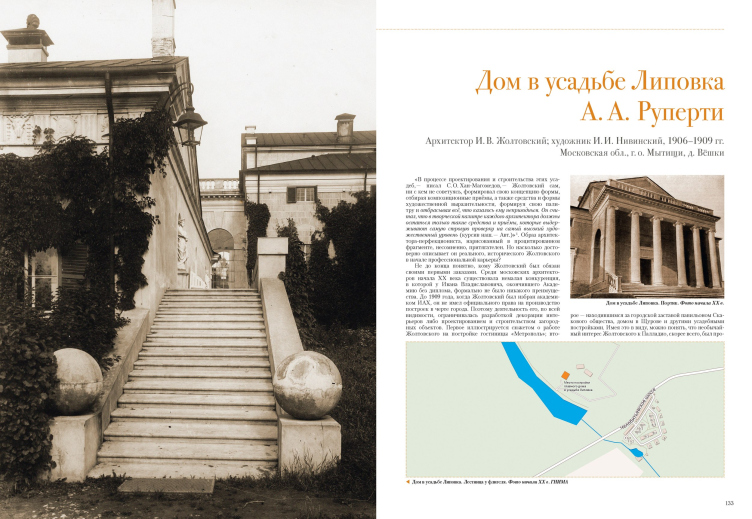

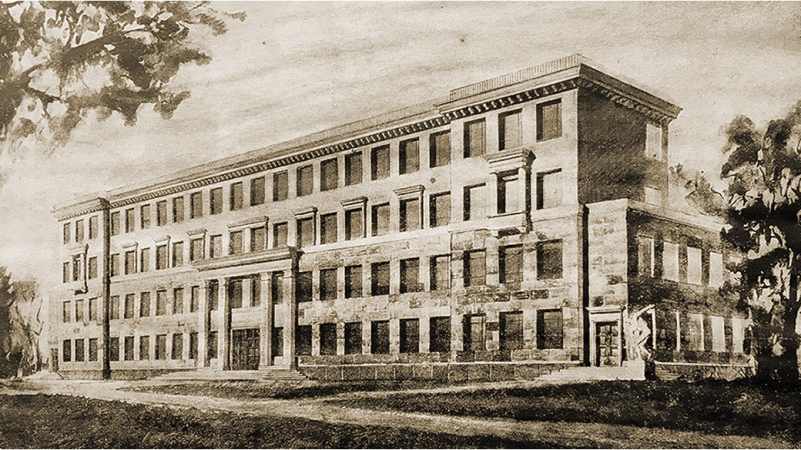

Любопытный факт: при поступлении в петербургскую императорскую Академию художеств Жолтовский подавал документы на живопись, но сдавал экзамены на архитектуру, потому что для поступления на этот факультет удовлетворительных отметок было достаточно. Зато будущий архитектор обладал феноменальной интуицией в выборе покровителей, заказчиков и руководителей. При скромных успехах в Академии художеств – он учился с перерывами и отчислениями одиннадцать лет с 1887 по 1898 год, не мог получить до 1909 года права на самостоятельную практику, поскольку так и не сдал четыре дисциплины, – Жолтовский приобрел опыт декорации дворцовых интерьеров, помогая графу де Рошефору, поучаствовал в конкурсах, поработал над интерьерами московской гостиницы «Метрополь», правильно выбрал Москву для начала карьеры, даром что сначала получил всего лишь место учителя рисования в Строгановском училище. И опять попал в десятку – в 1903 году спроектировал блистательный Дом Скакового общества, ставший одним из важных произведений русской неоклассики Серебряного века.

Разворот из книги «Иван Жолтовский. Книга 1. Жизнь и творчество». И.В. Жолтовский. Дом Скакового общества в Москве

предоставлено ООО «Издательский дом Руденцовых»

Тогда территория ипподрома располагалась за границей Москвы, и строительство не требовало от заказчика согласований, а от архитектора – права на производство работ. Дебютант Жолтовский выиграл конкурс и построил здание, которое увидели все, в котором бывали потенциальные богатые клиенты. Иван Владиславович интересовался верховой ездой и лошадьми, так что даже хобби у него оказалось полезным. Уже в ранние годы будущий мэтр советской архитектуры демонстрировал не только талант, но и «слизеринский» ум и цепкость в шествии к цели.

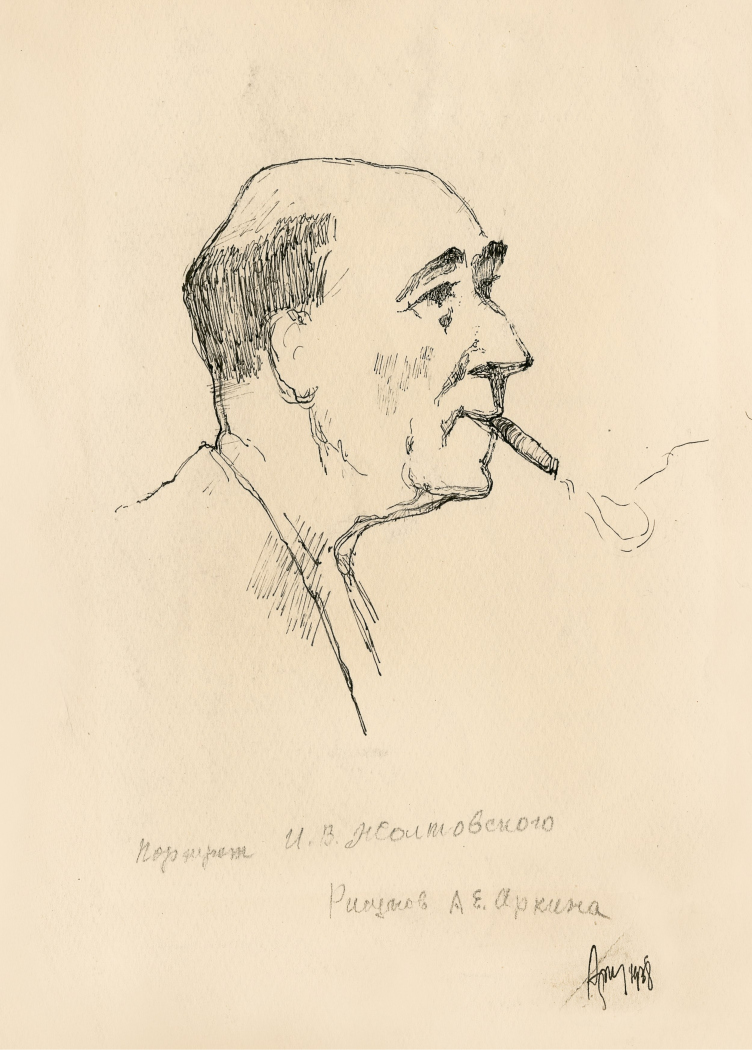

Иллюстрация из книги «Иван Жолтовский. Книга 1. Жизнь и творчество». Портрет И.В. Жолтовского. Рисунок А.Е. Аркина

предоставлено OOO «Издательский дом Руденцовых»

Отдельно следует сказать о женщинах Жолтовского. Три его жены из четырех куда-то исчезали, сыграв отведенную им роль. Зарегистрировав брак в 1900 году с Амалией Смаровской, Иван Владиславович с ней не общался, они жили в разных городах, но брак был расторгнут лишь в 1921 году. Вторая, невенчанная, супруга архитектора – Елизавета Рябушинская, сестра тех самых магнатов Рябушинских, перевела в 1919 году Четыре книги Палладио. Знала ли она, жест какой символической важности совершила? Жолтовский жил с Рябушинской в ее особняке в Серебряном переулке, а когда после революции у нее отняли и жилье, и доходы, числясь кладовщицей Главного военно-санитарного управления, она сделала знаменитый перевод Палладио. Авторы книги приводят факсимиле записки Рябушинской, доказывающей факт ее авторства. Издавая этот перевод под своим именем в 1936 году, Иван Владиславович не мог указать имя Рябушинской, потому что она была потенциальным «врагом народа», человеком буржуазного происхождения, хотя к тому времени уехала в Париж и умерла там в 1921 году.

Третья жена Вера Зотова сопровождала Жолтовского в качестве личного секретаря в итальянской поездке 1922-1926 годов, осуществленной по заданию Наркомпроса, и из Италии не вернулась. Кстати о поездке: авторы книги приводят факты, из которых следует, что Жолтовский рассматривал вариант эмиграции, в частности, ругал большевиков и сдал на права. Подробности – в книге. Четвертая жена, пианистка Ольга Смышляева, в брак с которой он вступил в 1928 году, прожила с Жолтовским до конца жизни.

Разворот из книги «Иван Жолтовский. Книга 1. Жизнь и творчество».

И.В. Жолтовский. Усадьба в Липовке

предоставлено ООО «Издательский дом Руденцовых»

Акт символического присвоения Палладио, совершенный Жолтовским, всегда был окружен тайнами, на которые и проливает свет книга Ильи Печенкина и Ольги Шурыгиной. Как известно, Жолтовский дружил с искусствоведом Александром Габричевским. Габрический приютил архитектора после выселения из Серебряного переулка в своем фамильном особняке Грановских-Габричевских в Вознесенском переулке. Позже, когда Габричевского арестовали в связи с деятельностью в ГАХН, Жолтовский хлопотал о друге и указал его в качестве переводчика книг Палладио, откуда пошла версия, что автор перевода – Габричевский. Как все было на самом деле, читайте в книге. Знаменательно, что Жолтовский до конца жизни оставался в особняке Габрических, уплотненном другими жильцами, не переехал оттуда в 1950-х ни в данную ему квартиру, ни в башню дома на Смоленской, вопреки городскому мифу о том, что он там жил.

Именно в квартире особняка Габричевских происходили знаменитые ночные бдения, где сначала участвовала так называемая квадрига Жолтовского: C.Н. Кожин, Г.П. Гольц, М.П. Парусников, И.Н. Соболев, а потом и другие молодые архитекторы, пожелавшие учиться у мастера и вошедшие вместе с «четверкой» в архитектурно-проектную мастерскую №1 Моссовета. В книге приводятся воспоминания Кожина, зафиксировавшие атмосферу этих собраний. Судя по всему, Жолтовский и в методе работы с учениками показал себя как великий оптимизатор. Он ставил задачу, квадрига работала, мастер смотрел результаты, а потом выдавал свой вариант – после того как все ошибки и неверные ходы молодые архитекторы уже сделали за него.

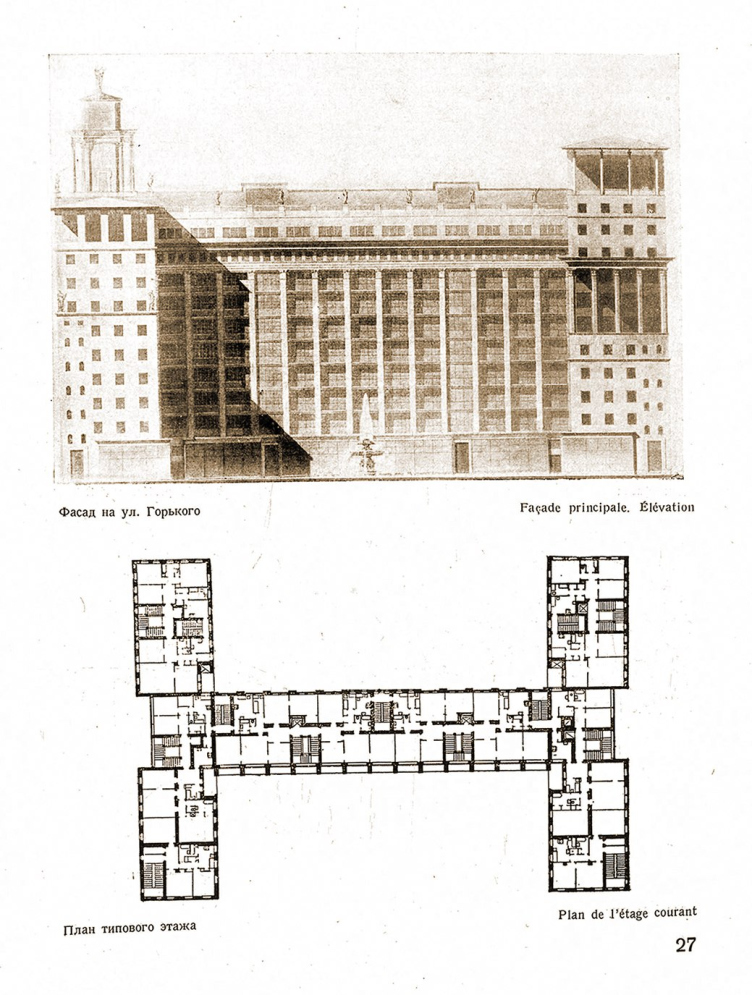

Иллюстрация из книги «Иван Жолтовский. Книга 1. Жизнь и творчество». Г.П.Гольц, С.Н. Кожин. Проект дома инженерно-технических работников на ул. Горького. Фасад. План. Не осуществлен. 1934 г.

предоставлено OOO «Издательский дом Руденцовых»

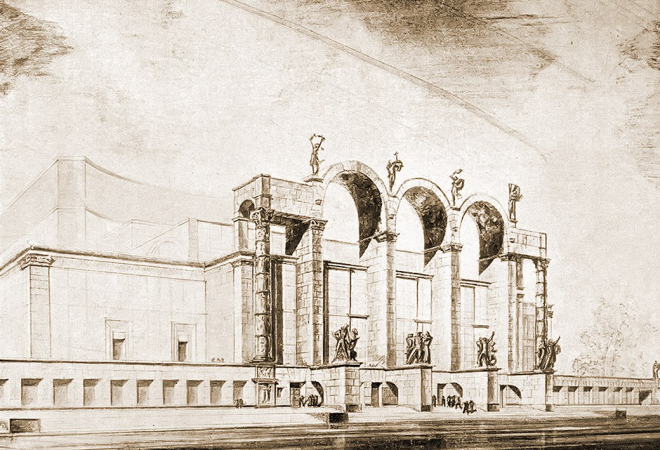

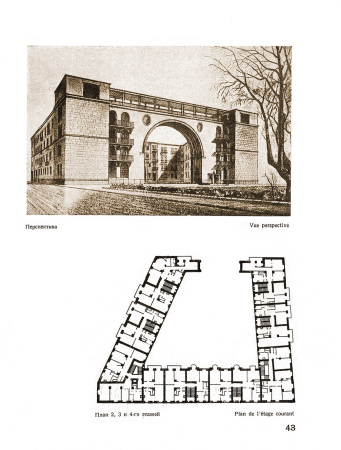

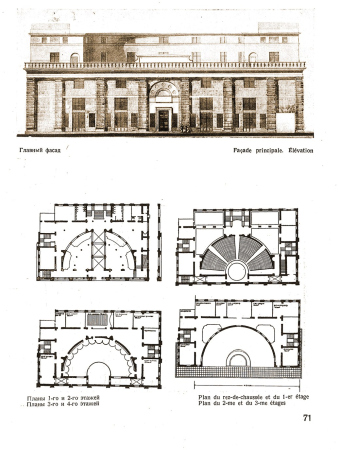

Все эти занимательные подробности, свидетельства, цитаты и документы приводятся в первом биографическом разделе. Раздел построек занимает основную часть книги, почти 300 страниц, он также хорошо иллюстрирован и документирован, в него вошли в том числе малоизвестные постройки мэтра. Завершающий раздел составлен из неосуществленных проектов, среди которых грандиозный классический ансамбль Театральной площади с перестройкой Малого театра и гостиницы Метрополь, сносом Китайгородской стены, вызвавший раздражение Кагановича, театр в Таганроге, Русский павильон в Риме в виде палладианской виллы Ротонда (кстати, в 1920-х Жолтовский предлагал советскому правительству купить виллу Ротонда (!) и организовать в ней институт русской культуры с самим собой во главе, тогда присвоение Палладио было бы полным).

Так книга уточняет, если не сказать – выводит из тумана, наше представление о выдающемся гуру советской неоклассики.

Илья Печенкин, Ольга Шурыгина

Отрывок из главы «Лиловый кардинал». И.В. Жолтовский и борьба течений в советской архитектуре

…Или пусть скажут, какая общественная организация санкционировала необходимость пожертвовать в угоду чьим-то индивидуальным склонностям к Итальянскому ренессансу, к ложным сводикам и колонкам XVI столетия, десятью миллионами для строящегося здания Госбанка?

Моисей Гинзбург [1]

Моисей Гинзбург [1]

«Лиловым кардиналом» (по другой версии, «Папой» с намёком на папу Римского) называл Жолтовского А.Г. Габричевский [2]. В этом шутливом прозвище не только обыгрывалась внешняя фактура Ивана Владиславовича, но и подчёркивалась его степенная отрешённость от суетливой погони за будущим, которая сделалась важнейшим из топосов культуры страны Советов.

Иллюстрация из книги «Иван Жолтовский. Книга 1. Жизнь и творчество». А.Г. Габричевский. Фото 1930-х гг. Частное собрание

предоставлено OOO «Издательский дом Руденцовых»

Если руководствоваться предложенным Е.А. Добренко различением «революционной» и «соцреалистической» культур [3] как последовательных фаз развития советской культуры (перекликающимся с моделью В.З. Паперного), то можно описать Жолтовского как фигуру, чуждую задачам конструирования пролетарской архитектуры, с её футуронаправленностью и утопизмом. В силу возраста, социальных привычек и накопленного профессионального багажа Жолтовский становился для «революционной культуры» типичным «лишним человеком»: «Он стоял один незаметно за колоннами, высокий, элегантно одетый, несколько энглизированного типа мужчина. Он производил впечатление человека, в чём-то стоящего выше других. Снисходительно слушал выступления, сам не говорил» [4].

<…>

В печати сталинского времени Жолтовский фигурировал как борец против «обезличенного коробчатого схематизма конструктивистской архитектуры», наряду с И.А. Фоминым и В.А. Щуко [5]. Вместе с тем возможностей высказывать свою критику в адрес конструктивистов у Жолтовского почти не было. О его инвективах мы знаем со слов самих сторонников современного движения. В частности, Р.Я. Хигер в рецензии на юбилейный выпуск «Ежегодника Московского архитектурного общества», в котором был опубликован ряд проектов Жолтовского, припоминал тому высокомерно-пренебрежительное отношение к методу конструктивистов: «Поставить стойки, застеклить – и до свиданья» [6] Вероятно, в узком кругу Иван Владиславович действительно выражал свою позицию вполне откровенно. Бывший конструктивист, а впоследствии один из сотрудников мастерской Жолтовского, К.Н. Афанасьев передаёт его слова о К.С. Мельникове: «Знаете, Мельников подходит и тоже говорит, что классикой занимается. Голые цилиндры – ха-ха! Нонсенс был» [7]. При этом к И.И. Леонидову, согласно тому же свидетельству, Жолтовский относился с большим уважением [8]. Да и за Мельникова ему случилось молвить доброе слово, когда в 1944 году он хлопотал о присуждении Константину Степановичу степени доктора архитектуры «без защиты диссертации» [9].

Иллюстрация из книги «Иван Жолтовский. Книга 1. Жизнь и творчество». Страница журнала «Современная архитектура» (1928, №2) с критикой проекта Госбанка Жолтовского

предоставлено OOO «Издательский дом Руденцовых»

Думается, что внутрицеховые разногласия и дрязги не дают полной картины сдвига, происходившего в отечественной архитектуре рубежа 1920–1930-х годов. И уж точно не могут быть единственной базой для понимания поступков тех или иных лиц. Наряду с монополизацией культурной сферы государством, выразившейся в навязывании профессиональному сообществу конкретных художественно-стилевых установок, имели место и процессы иного порядка.

Уже упомянутый К.Н. Афанасьев, являвшийся в конце 1920-х соратником М.Я. Гинзбурга, вспоминал: «Начался развал, когда сам конструктивизм пришёл к стандарту обыкновенности. Стали искать композиции – невольно стали заниматься искусством. <…> Большинство очутилось в лапах Жолтовского» [10]. С Афанасьевым солидарен М.О. Барщ: «Поднялась волна мещанского, бессмысленного, кондитерского понимания архитектуры. <…> Таким образом, если не уходить совсем от архитектуры, как это сделали Гинзбург, Леонидов, в известной степени Веснины, <…> многие из нас решили пойти к Жолтовскому» [11].

<…>

Ключевым моментом советской карьеры Жолтовского стало участие в 1-м туре конкурса на проект Дворца Советов в Москве (1931). Предложение Ивана Владиславовича было отмечено первой премией. Успех его проекта, составленного как пространная цитата из разных периодов истории архитектуры, определил дальнейшие события. В 1932 году Жолтовский удостоился звания Заслуженного деятеля науки и искусства РСФСР и получил заказ на проектирование жилого дома Моссовета на Моховой улице. Эта работа, прозванная «гвоздём в гроб конструктивизма», кардинальным образом повлияет на архитектурную практику десятилетия в масштабах всей страны. Здесь просматривается начало недолгого «фаворитизма» Жолтовского, причиной которого могла быть только близость к конкретному представителю властной верхушки.

Вполне вероятно, что в роли кремлёвского патрона архитектора выступал Авель Сафронович Енукидзе, через которого Жолтовский ещё в начале 1920-х пытался организовать свой выезд в Европу. В пользу этой версии говорит тот факт, что именно Жолтовскому было поручено проектирование архитектурной части надгробия покончившей собой в ноябре 1932 года Надежды Сергеевны Аллилуевой – жены И.В. Сталина и крестницы Енукидзе. По свидетельству К.Н. Афанасьева, Жолтовский исправил неудачный по пропорциям проект скульптора И.Д. Шадра и разработал шрифтовую композицию [12].

Иллюстрация из книги «Иван Жолтовский. Книга 1. Жизнь и творчество». Надгробие Н.С.Аллилуевой на Новодевичьем кладбище. Архитектор И.В.Жолтовский, скульптор А.Д.Шадр. 1933 г. Фото: Алексей Яковлев, 2021 г.

© А.Н. Яковлев. Предоставлено OOO «Издательский дом Руденцовых»

Этот эпизод показывает, что, кроме «битвы стилей» и окончательного установления государственного контроля в сфере искусства, переворот начала 1930-х имел и другой аспект, а именно – ностальгию по профессиональной экспертизе. Специалисты, выдвинутые революционной эпохой, проигрывали в этом смысле старым мастерам. Неслучайно красной нитью публикаций о доме на Моховой проходило восхищение «качеством строительства» [13]. В то же время понятно, что подобное качество не могло стать достоянием большинства, дом проектировался для новой элиты…

В следующем, 1933 году Постановлением Московского городского комитета ВКП(б) и Президиума Моссовета «Об организации дела проектирования зданий, планировки города и отвода земельных участков в г. Москве» [14] взамен Моспроекта и АПУ была учреждена Архитектурно-планировочная комиссия (Арплан) под председательством Кагановича, в подчинении которой находились 10 творческих и столько же планировочных (по основным магистралям города) мастерских. Это была новая организационная и методологическая система, возрождавшая авторское право на архитектурное произведение как продукт искусства. Каждая архитектурная мастерская стала реальной производственной единицей (на правах треста). Теперь конкретный архитектор от своего имени заключал договор с заказчиком на проектирование объекта. Отчисления из авторского гонорара формировали бюджет мастерской. Архитектор, сохраняя личное авторство, юридическую и моральную ответственность за качество и сроки исполнения работ, выступал автором проекта в целом: от стадии проекта до отработки деталей и сдачи здания в эксплуатацию. Мастерские были номерными, и самую многочисленную из них – Архитектурно-проектную мастерскую № 1 – возглавил Жолтовский [15]. Этот факт хорошо вписывается в контекст «возвышения» Жолтовского в первой половине 1930-х. В штат сотрудников мастерской вошли уже знакомые нам Г.П. Гольц, С.Н. Кожин, М.П. Парусников, И.Н. Соболев; появились и новые сотрудники – М.О. Барщ, К.Н. Афанасьев, М.И. Синявский, Г.А. Зундблат, Л.О. Бумажный.

<…>

Москву в середине 1930-х предполагалось рассматривать как прекрасный городской ансамбль, состоящий из ряда локальных ансамблей. В этой связи показательны предложения Жолтовского по проектированию Аллеи Ильича, которая мыслилась как новая главная магистраль столицы от площади Дзержинского (ныне Лубянская пл.) мимо Дворца Советов к Лужникам, и проект реконструкции площади Свердлова (ныне Театральная пл.), разрабатывавшиеся параллельно в 1932–1934 годах. Сколь ни удивительно, Жолтовский, чья подпись стояла под коллективным письмом Сталину с просьбой сохранить от сноса Сухареву башню [16], совершенно не признавал историко-архитектурной ценности Китайгородской стены: её надлежало замаскировать вьющимися растениями, а ворота Третьяковского проезда в эклектическом русском стиле второй половины XIX века (арх. А.С. Каминский) предполагалось перестроить в «строгом стиле классической архитектуры» [17].

С площадью Свердлова Жолтовский намеревался поступить ещё более радикально. Во имя возвращения ей утраченной со времён О.И. Бове композиционной и стилистической цельности все здания следовало обработать «в стиле Малого театра», но «ввиду общей высоты домов, окружающих площадь», Малый театр в средней части также подлежал надстройке. Кроме того, для достижения единства предлагалось фасады Малого театра и 2-го МХАТа [18] обогатить «колоннадой во всю высоту зданий», а верх украсить скульптурными группами. Все здания, выходящие на площадь, в том числе и очищенную от «безвкусных лепных деталей и части не имеющей художественной ценности майолики» гостиницу «Метрополь», предлагалось выкрасить в серо-бежевый цвет с белыми деталями. По мысли зодчего, отрезок Китайгородской стены, выходящий на площадь Свердлова, подлежал сносу: в южной стороне площади предлагалось «соорудить монументальные входы и выезды и пробить магистральную улицу в Замоскворечье» [19].

Сохранились стенограммы заседаний Арплана, из которых хорошо видно, что серьёзным пороком Москвы Жолтовский считал стилистический разнобой, с которым он намеревался бороться: «ЖОЛТОВСКИЙ: <…> Первый класс – это Кремль, Василий Блаженный. Второй класс – те, кто пользовался фрагментами античными, но без мысли – Румянцевская библиотека, Голицынская больница. КАГАНОВИЧ: А музей изящных искусств? ЖОЛТОВСКИЙ: Это ведь парники. К первоклассным относится Коломенский собор. А третий класс – церковь на Покровке, в Филях. КАГАНОВИЧ: Из современных какие дома у нас приличные из дореволюционных домов, за последнее десятилетие? ЖОЛТОВСКИЙ: Ни одного. Это жалкое подражание античности. Возьмите Университет – здесь собраны все элементы, которые являются совершенными, но соединение их безграмотно. В этом здании нет идеи. КАГАНОВИЧ: Большой театр как находите? ЖОЛТОВСКИЙ: Объем хороший, но детали ничего не стоят. До пожара детали были хорошие, но после пожара его испортили. Есть несколько красивых малых домиков на бывшей Пречистенке. Но это мало показательно» [20].

Иллюстрация из книги «Иван Жолтовский. Книга 1. Жизнь и творчество». Л.М. Каганович. Фото 1930-х

предоставлено OOO «Издательский дом Руденцовых»

Идеалом для Жолтовского была историческая архитектура Италии. Эта ориентация видна и в проекте расширения Музея революции, занимавшего здание бывшего Английского клуба на Тверской (дворец Разумовских) [21], где территория классической московской усадьбы превращалась в замкнутое каре с внутренним двором, по типу ренессансных палаццо; и в проекте здания Института мировой литературы им. А.М. Горького на Котельнической набережной (1936), где энергично развита тема загородной итальянской виллы XVI–XVIII веков; и в предложении для площади Свердлова. Однако никто из партийных чиновников не собирался заходить по пути уподобления Москвы условному Риму так далеко. «То, что Вы мне показали, похоже на площадь святого Петра», – бросил Жолтовскому Каганович на заседании Арплана 28 февраля 1935 года [22]. Проект так и остался неосуществлённым, хотя известно, что именно он был взят за основу нового проекта реконструкции площади, подготовленного в 1936 году ленинградскими архитекторами И.В. Ткаченко и В.В. Шило (впрочем, также не реализованного).

По-видимому, с 1935 года начался закат Жолтовского как наиболее влиятельного архитектора, к мнению которого прислушивалась власть. «Знание Жолтовского нужно использовать, но нельзя идти на то, чтобы признать нераздельность его взглядов на архитектуру», – декларировал Л.М. Каганович уже в сентябре 1934 года [23]. В продолжение 1934–1935 годов Иван Владиславович плотно занимался проектированием для Сочи-Мацестинского курортного района, где его «итальянизмы» были востребованы и уместны. В Сочи им были осуществлены Дом Уполномоченного ВЦИК, мост через реку Сочи, в Мацесте – маленькое здание перекачечной станции. Также он занимался проектированием приморских дач для высшего руководства страны (в частности, для А.И. Микояна).

Несмотря на благостность южного климата, у архитектора были все основания считать свою переброску на Черноморское побережье почётной ссылкой. В очередном письме-рапорте на имя Кагановича заместитель ректора ВАА А.Я. Александров сообщал: «Жолтовский в состоянии большого надлома <…> Считает свою работу и поездку в Сочи вынужденной, его якобы не хочет видеть Каганович и желает ограничить его роль консультациями и педагогикой, а он хочет строить» [24]. После 1935 года Жолтовский оставил руководство 1-й мастерской Моссовета и возглавил мастерскую треста Горстройпроект Наркомата тяжёлой промышленности, который наиболее активно участвовал в разработке типовых планировок.

1 Гинзбург М.Я. Зачем нам XVI век? «Монументы» старых архитекторов и требования молодой архитектуры // Вечерняя Москва. 1928. № 143. С. 1.

2 Бубнова-Рыбникова П.А. Главы из семейного романа. С. 54-55; Александр Георгиевич Габричевский. Биография и культура: документы, письма, воспоминания: в 2 кн. / [сост. О.С. Северцева]. С. 739.

3 Добренко Е. Формовка советского писателя: Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Академический проект, 1999. С. 117. См. также: Беляева Г. «Советский художник»: конструирование профессиональной идентичности в государственной политике и её региональных вариациях (1918–1932) // Новое литературное обозрение. 2016. № 1 (137). С. 58-83.

4 Барщ М. Воспоминания // МАРХИ. XX век. Сборник воспоминаний в 5 томах / Авторы-сост. А.Некрасов, А.Щеглов. Т. 1. М: ИД «Салон-Пресс», 2006. С. 111.

5 Хомутецкий Н.Ф. Творчество А.И. Гегелло // Архитектура Ленинграда. 1939. № 3. С. 60-61.

6 Х[игер] Р. Библиография (рецензия на юбилейный выпуск Ежегодника МАО) // Современная архитектура. 1928. № 4. С. 136.

7 Багина Е. Беседа с К.Н. Афанасьевым // Проект Байкал. № 59 (2019). С. 88.

8 Там же.

9 Жолтовский И.В. Отзыв об архитекторе К.С. Мельникове // Константин Степанович Мельников: Архитектура моей жизни. Творческая концепция. Творческая практика / Сост. А. Стригалёва и И. Коккинаки. М.: Искусство, 1985. С. 229.

10 Багина Е. Беседа с К.Н. Афанасьевым // Проект Байкал. № 59 (2019). С. 89.

11 Барщ М. Указ. соч. С. 113.

12 Багина Е. Беседа с К.Н. Афанасьевым // Проект Байкал. № 59 (2019). С. 84.

13 Хигер Р. Дом на Моховой // Архитектура СССР. 1934. № 6. С. 21.

14 Об организации дела проектирования зданий, планировки города и отвода земельных участков в Москве. Постановление бюро МГК ВКП(б) и Президиума Моссовета от 23 сентября 1933 года // Наше строительство. 1933. № 20. С. 511–512.

15 Там же. С. 70.

16 К истории сноса Сухаревой башни // Известия ЦК КПСС. 1989. № 9. С. 109–116.

17 Соболев, [И.Н.] Центральная магистраль столицы преобразуется // Строительство Москвы. 1932. № 8–9. С. 21.

18 Здание напротив Малого театра.

19 Соболев, [И.Н.] Указ. соч. С. 24.

20 Стенограмма заседания комиссии Арплана Москвы от 21 февраля 1935 г. // РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 185. Л. 101-103.