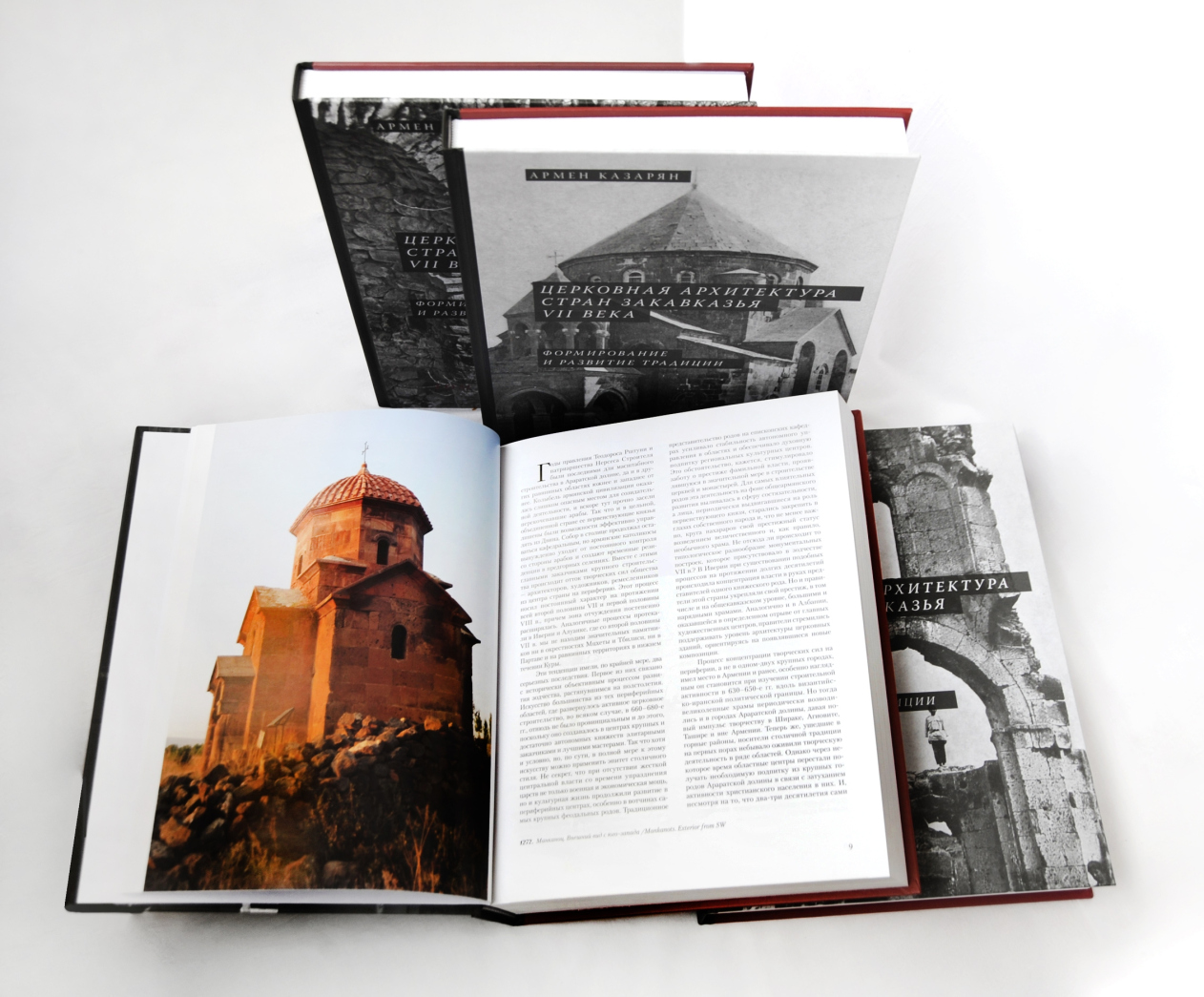

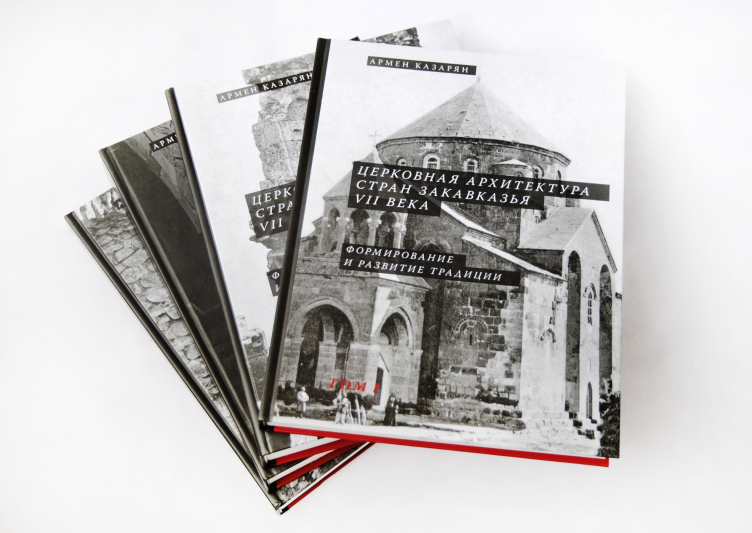

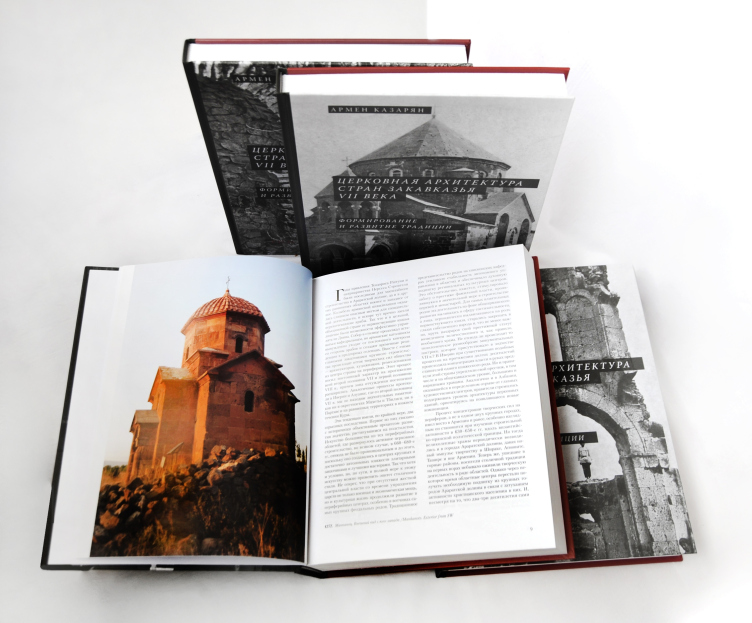

Армен Казарян. «Церковная архитектура стран Закавказья VII века». М., 2012-2013. Фотография предоставлена А. Казаряном

Вот только не удается сразу припомнить докторских диссертаций по истории средневековой архитектуры, которые, будучи изданы, выглядели бы таким образом. В поисках аналогий на ум приходит только книга Николая Воронина об архитектуре Северо-Восточной Руси, изданная в начале 1960-х: там тоже можно найти все (ну, практически все) о владимиро-суздальских храмах, это полная, подробная и достоверная книга, «закрывающая» собой, как говорят историки, целиком один период исключительной важности. О владимиро-суздальской архитектуре с тех пор писали, но книга Воронина по-прежнему возвышается над всем написанным до и после, как скала или даже гора.

Книга Казаряна примерно такая же: это дотошное и разностороннее исследование, оно очень детально, от и до, описывает исключительное явление – средневековую архитектуру Закавказья периода расцвета, VII века. Впрочем, не менее внимательно здесь рассмотрено время становления – V и VI века. Книга посвящена архитектуре трех стран: Армении, Восточной Грузии и Кавказской Албании. Эта архитектура, с одной стороны, хорошо известна – все знают Эчмиадзин, а с другой стороны изучена недостаточно. Она, как подробно и наглядно показывает Армен Казарян в историографическом очерке, на долгое время выпала из круга исследований византийской архитектуры и рассматривалась отдельно. Отчего методология ее изучения долгое время страдала той же болезнью «автохтонности», что и историография русской средневековой архитектуры. Иными словами, многие историки возводили самые интересные приемы и особенности к народному, прежде всего деревянному, зодчеству. К примеру, историки русской архитектуры долгое время считали, что каменные шатровые храмы происходили от деревянных шатров. А историки архитектуры Закавказья, опять же к примеру, считали, что купола каменных храмов армянских церквей происходят от ложных деревянных куполов в жилых домах, не обращая особенного внимания на то, что купол использовался в римском мире задолго до этого.

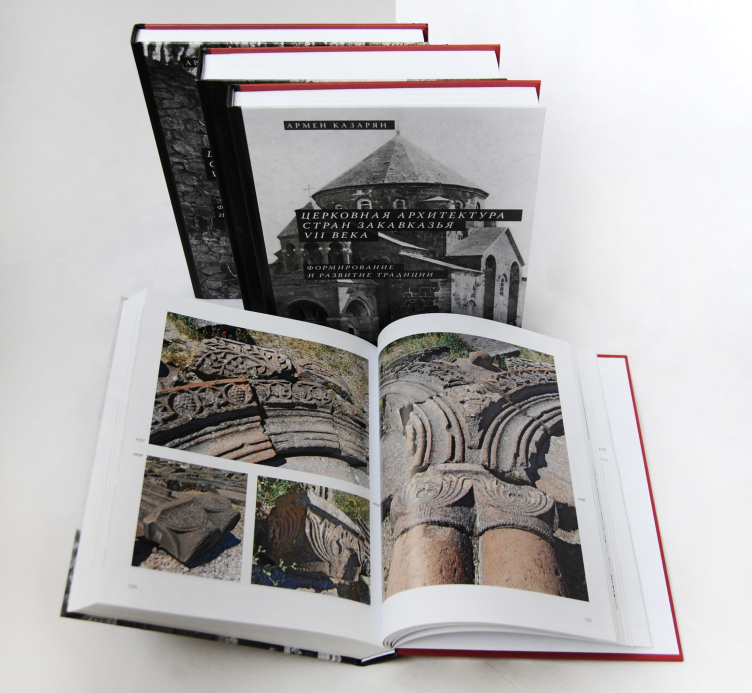

Армен Казарян. «Церковная архитектура стран Закавказья VII века». М., 2012-2013. Фотография предоставлена А. Казаряном

Замкнутость автохтонных теорий, а также не слишком большое внимание историков Византии превратили армянскую архитектуру в сознании многих людей в подобие экзота: яркого явления, взявшегося непонятно откуда и неясно куда исчезнувшего, что совершенно несправедливо. Потому что – как объясняет Армен Казарян, – от византийской архитектуры VII века не осталось почти ничего. Мы ничего о ней не знаем, кроме того, что в империи это период иконоборчества, но с точки зрения искусства и архитектуры данный период для Византии – пробел. Пробел, который успешно заполняет архитектура стран Закавказья, которые хотя были независимы от Константинополя церковно и политически, хотя и сформировали собственную, ни на что не похожую школу, все же в широком смысле входят (как и более поздняя древнерусская архитектура) в ареал византийского влияния.

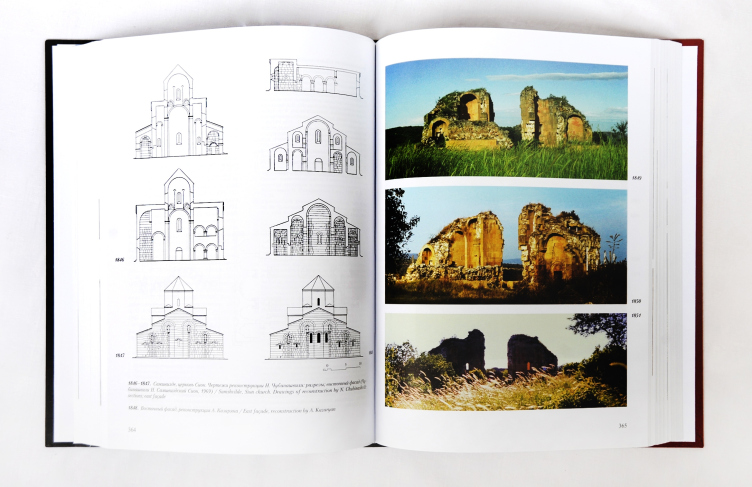

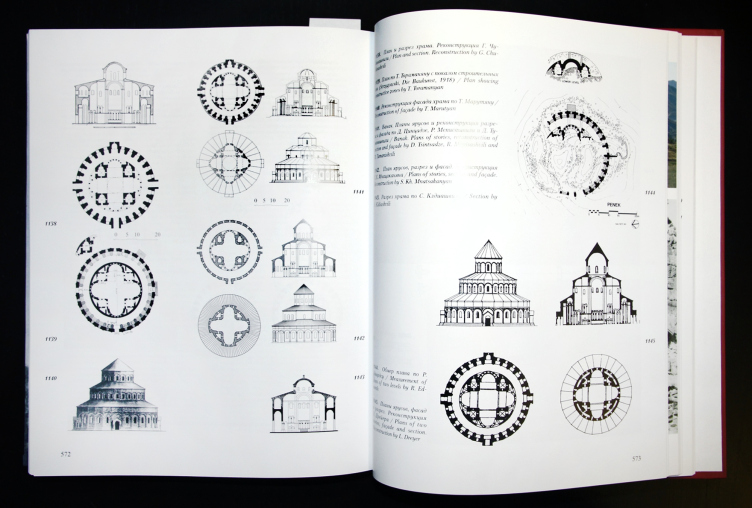

Кроме того, памятники Закавказья очень интересны сами по себе. Период расцвета совпадает со становлением центрического крестово-купольного типа храма (который, заметим в скобках, после VIII века прочно утвердился в Византии и в числе прочего стал основой для русских храмов, а также для поисков архитекторов итальянского Возрождения). В закавказском VII веке эта типология развивается быстро и разнообразно: здесь появляется множество форм, от привычного нам кубика с апсидами до разнообразных окта- и тетраконхов, в том числе храмов с лепестковым планом, вписанным в большую ротонду. Здесь также можно встретить множество интересных конструктивных решений, которые возникают на стыке восточноримской и иранской культуры; это живая и динамичная архитектура становления, увлеченная поиском, а не воспроизведением.

Армен Казарян. «Церковная архитектура стран Закавказья VII века». М., 2012-2013. Фотография Ю.Тарабариной

Армен Казарян. «Церковная архитектура стран Закавказья VII века». М., 2012-2013. Фотография предоставлена А. Казаряном

Армен Казарян рассматривает архитектуру Закавказья очень широко: в книге встречаются и Пантеон, и Святая София, – помещает, преодолевая упомянутые выше проблемы автохтонных теорий, в контекст Востока и Средиземноморья, а также – в контекст современной русской, армянской и западной историографии, в исторический, церковный и культурный контексты. Он строит периодизацию по правлению католикосов, глав армянской церкви и основных заказчиков, рисует портреты их личности через постройки, как Эрвин Пановский нарисовал портрет аббата Суггерия через историю Сан-Дени. При всем этом поразительно, что ни одно из дополнений не преобладает, центром внимания остается архитектура, внимательно рассмотренная с самых разных сторон и с очень трезвой, ясной точки зрения. Какой-то по-хорошему здоровой, не освещенной слишком ярко косыми лучами какой-нибудь одной, слишком уж яркой теории. Архитектуру не подминают под теорию, ее проявляют, и это особенно интересно. Она, что может быть удивительным, и однако факт, отвечает взаимностью, позволяет себя проявить. О конструкциях и типологии автор пишет ясно, об образности – живо, и никогда затянуто, несмотря на большой объем текста. Такой подход был характерен для книг учителя Армена Казаряна Алексея Комеча, исследовавшего архитектуру Киевской Руси, и как-то очень приятно понимать, что школа Комеча жива и развивается.

Армен Казарян. «Церковная архитектура стран Закавказья VII века». М., 2012-2013. Фотография предоставлена А. Казаряном

Кроме того, книга Казаряна – еще и каталог всех памятников периода, что делает ее хорошим учебником и пособием. Автору удалось решить проблему, обсуждавшуюся исследователями 1990-х довольно-таки горячо: как писать об архитектуре, говоря о проблемах или говоря о памятниках? В первом случае теряются памятники, в книге сложно обнаружить какие-то необходимые факты, во втором – отходят на второй план теоретические вопросы. В данном случае, надо думать, совмещение двух подходов сработало: автор сначала подробно пишет о проблематике каждого периода, потом в каталожной форме, по пунктам (типология, функция, история, библиография, датировка, убранство, сохранность и т.п.) в деталях описывает каждый памятник. Все это сопровождается историческим очерком, фотографиями пейзажей разных местностей, историческими картами с границами государств и сфер влияния на разные периоды.

В заключение надо сказать, что исследование, безусловно, имеет значение и для московской школы изучения истории архитектуры, плодом которой оно определенно является, и для изучения архитектуры Армении, и в международном контексте – мне здесь сложно судить объективно, но судя по всему – да, эта книга будет важной для историографии византийской архитектуры. С одной стороны логично, а с другой – совершенно поразительно, что она появилась сейчас. Сейчас, когда министр едва не разогнал Институт искусствознания, решив, что от него мало практической пользы. Когда историки живут непонятно на что и когда мы помним сборники и монографии середины 1990-х в палец толщиной, напечатанные несложным аппаратом на ломающейся бумаге серого цвета. Хм… сейчас, когда институт «Стрелка» выпускает перевод книги Рема Колхаса 30-летней давности и всем это кажется страшно прогрессивным шагом вперед. И когда мало кто в Москве толком знает, что происходит в Армении и как там живут.

От этой книги веет благополучием. Прочное, основательное и главное – фундаментальное (то есть по соображениям некоторых людей бесполезное, так как на хлеб его не намазать) исследование, совершенно новое, а не перевод и не переиздание. Кажется изданным где-то не здесь. Иномирным. И хотя автор, по его собственному признанию, искал деньги на издание больше трех лет, оно, судя по всему, того стоило.

Ниже с согласия автора публикуем текст предисловия к книге, написанного доктором искусствоведения Шарифом Шукуровым:

«Фундаментальный труд доктора наук А.Ю. Казаряна вызывает не только уважение, но и восхищение. В наше время сокращения престижа науки почти невозможно представить себе, что за достаточно короткий срок появляется четырехтомное издание по архитектуре Закавказья – Армения, Грузия, Кавказская Албания. Отныне мы располагаем пространным энциклопедическим сводом по истории зодчества христианского Закавказья в рамках VII в. – эпохи наивысшего расцвета. Армянская архитектура, выполняющая функции базовой, основополагающей для Закавказья, располагает мощнейшей историографией в отечественной и западной науке. Как следует из названия книги, она посвящена церковной архитектуре трех стран Закавказья, что в эпоху разъединений государств региона представляется особо ценным. До А.Ю. Казаряна сходные, но не столь полновесные выводы были сделаны Н.Я. Марром и Й. Стржиговским.

Мало сказать, что книга А.Ю. Казаряна инновативна, она, кроме решения текущих задач по различным проблемам, еще и направлена против сложившихся стереотипов в области Закавказской архитектуры. Это стало возможным, в том числе, по причине новаторского характера мышления автора, это – метод определенной упорядоченности мысли. Не существует инновативности без соответствующего мышления. Для того, чтобы ввести свое слово в толщу мыслей других исследователей зодчества Закавказья, необходимо не только знание историографии, конечно же, самих памятников, но еще и тончайшее методологическое и теоретическое чувство. Для А.Ю. Казаряна инновативность выступила в роли одного из горизонтов восприятия не только архитектуры, но всего того культурного пласта, который позволяет этой архитектуре состояться.

Начало развития культовой архитектуры на территории Закавказья приходится на IV–V вв., а с VII в. связан ее расцвет. Именно на это время приходится одно из главных Событий для всей архитектуры Закавказья – появляется большинство центрально-купольных композиций и наступает их доминирование. Резко возрастает количество и качество культового зодчества, что немедленно отражается на семантической ценности этой архитектуры как События «большой длительности» (longe durée) и значительного пространственного охвата. Ибо это Событие было знаменательным фактором не только для Закавказья, но даже по отношению к Византии и Ирану того времени. Не забудем отметить, что именно в это время одной из составных черт этого События является появление той иконографии архитектуры Закавказья, которая прошла через все последующие века ее существования. Можно ли сомневаться в логичности шага А.Ю. Казаряна, посвятившего столько сил этому архитектурному Событию?

Развертывание монументального рассказа автора включает также и деятельность католикоса Комитаса Ахцеци в области преображения армянской архитектуры. Следовательно, знаменательная фигура Комитаса интегральной частью входит в понятие архитектурного События. Именно Комитасу принадлежит честь в разработке иконографии центрально-купольной архитектуры Армении. Семантически нагруженное архитектурное Событие не может состояться без участия человека, личности, а следовательно, мы можем судить об интегральном и концептуальном характере личности Комитаса не только для становления новой архитектуры, но и армянской гимнографии и литературы.

Комитас стилистически и иконографически преобразовал целостность армянского храма, объемно продемонстрировав это на примерах постройки церкви Св. Рипсиме с использованием достижений Св. Софии Константинопольской и перестройки собора Эчмиадзина. Страницы, посвященные развитию идей Комитаса в армянской архитектуре, являются одними из самых ярких в книге А.Ю. Казаряна. Нельзя не сказать и еще об одном Событии в истории армянской архитектуры, связанном с именем католикоса Нерсеса Таеци, которого современники прозвали Строителем. С именем католикоса Нерсеса связано строительство великолепного Звартноца и еще одно обновление стиля армянской архитектуры. Аналогично, в результате творческого акта, инициированного правителем Армении Григором Мамиконяном, создан восхищавший еще Н.Я. Марра собор в Аруче. Он, по оценке автора, являлся родоначальником архитектурного типа «купольного зала». Исследователь также выдвигает принципиальную концепцию разделения провинциальной традиции от «классической». Это позволяет связывать происхождение основных типов церквей VII в. не с местными, простейшими и сложенными порой из булыжника структурами, а явлениями и образами мировой «классики».

Понятно желание автора книги систематизировать свое исследование. К примеру, выявление архитектурной типологии придает его книге дополнительную основательность и остроту. Стремление А.Ю. Казаряна упорядочить рассматриваемый материал не позволяет ему оставаться в пределах Закавказской архитектурной традиции. Когда в книге заходит речь о нервюрах в храме Рипсиме в Вагаршапате, автор немедленно и справедливо вспоминает нервюры сасанидского и раннего сельджукидского времени. Не столь важны выводы автора, много существеннее его стремление рассматривать то или иное явление в связи с окружающей архитектурной средой, будь то Византия или Иран.

Последнее обстоятельство делает исследование А.Ю. Казаряна этнически не заостренным, я бы сказал, транскультурным и подытоживающим научную традицию изучения архитектуры Армении, Грузии, Кавказской Албании.

Безусловно, работа А.Ю. Казаряна сверхактуальна на фоне угасшего интереса к зодчеству в среде отечественных специалистов. Лишь некоторые, в числе которых находится и наш исследователь, продолжают скрупулезную работу над прошлым памятников, которые по сию пору будят воображение даже тех, кто не знаком в должной мере с основами архитектуры.»

Мало сказать, что книга А.Ю. Казаряна инновативна, она, кроме решения текущих задач по различным проблемам, еще и направлена против сложившихся стереотипов в области Закавказской архитектуры. Это стало возможным, в том числе, по причине новаторского характера мышления автора, это – метод определенной упорядоченности мысли. Не существует инновативности без соответствующего мышления. Для того, чтобы ввести свое слово в толщу мыслей других исследователей зодчества Закавказья, необходимо не только знание историографии, конечно же, самих памятников, но еще и тончайшее методологическое и теоретическое чувство. Для А.Ю. Казаряна инновативность выступила в роли одного из горизонтов восприятия не только архитектуры, но всего того культурного пласта, который позволяет этой архитектуре состояться.

Начало развития культовой архитектуры на территории Закавказья приходится на IV–V вв., а с VII в. связан ее расцвет. Именно на это время приходится одно из главных Событий для всей архитектуры Закавказья – появляется большинство центрально-купольных композиций и наступает их доминирование. Резко возрастает количество и качество культового зодчества, что немедленно отражается на семантической ценности этой архитектуры как События «большой длительности» (longe durée) и значительного пространственного охвата. Ибо это Событие было знаменательным фактором не только для Закавказья, но даже по отношению к Византии и Ирану того времени. Не забудем отметить, что именно в это время одной из составных черт этого События является появление той иконографии архитектуры Закавказья, которая прошла через все последующие века ее существования. Можно ли сомневаться в логичности шага А.Ю. Казаряна, посвятившего столько сил этому архитектурному Событию?

Развертывание монументального рассказа автора включает также и деятельность католикоса Комитаса Ахцеци в области преображения армянской архитектуры. Следовательно, знаменательная фигура Комитаса интегральной частью входит в понятие архитектурного События. Именно Комитасу принадлежит честь в разработке иконографии центрально-купольной архитектуры Армении. Семантически нагруженное архитектурное Событие не может состояться без участия человека, личности, а следовательно, мы можем судить об интегральном и концептуальном характере личности Комитаса не только для становления новой архитектуры, но и армянской гимнографии и литературы.

Комитас стилистически и иконографически преобразовал целостность армянского храма, объемно продемонстрировав это на примерах постройки церкви Св. Рипсиме с использованием достижений Св. Софии Константинопольской и перестройки собора Эчмиадзина. Страницы, посвященные развитию идей Комитаса в армянской архитектуре, являются одними из самых ярких в книге А.Ю. Казаряна. Нельзя не сказать и еще об одном Событии в истории армянской архитектуры, связанном с именем католикоса Нерсеса Таеци, которого современники прозвали Строителем. С именем католикоса Нерсеса связано строительство великолепного Звартноца и еще одно обновление стиля армянской архитектуры. Аналогично, в результате творческого акта, инициированного правителем Армении Григором Мамиконяном, создан восхищавший еще Н.Я. Марра собор в Аруче. Он, по оценке автора, являлся родоначальником архитектурного типа «купольного зала». Исследователь также выдвигает принципиальную концепцию разделения провинциальной традиции от «классической». Это позволяет связывать происхождение основных типов церквей VII в. не с местными, простейшими и сложенными порой из булыжника структурами, а явлениями и образами мировой «классики».

Понятно желание автора книги систематизировать свое исследование. К примеру, выявление архитектурной типологии придает его книге дополнительную основательность и остроту. Стремление А.Ю. Казаряна упорядочить рассматриваемый материал не позволяет ему оставаться в пределах Закавказской архитектурной традиции. Когда в книге заходит речь о нервюрах в храме Рипсиме в Вагаршапате, автор немедленно и справедливо вспоминает нервюры сасанидского и раннего сельджукидского времени. Не столь важны выводы автора, много существеннее его стремление рассматривать то или иное явление в связи с окружающей архитектурной средой, будь то Византия или Иран.

Последнее обстоятельство делает исследование А.Ю. Казаряна этнически не заостренным, я бы сказал, транскультурным и подытоживающим научную традицию изучения архитектуры Армении, Грузии, Кавказской Албании.

Безусловно, работа А.Ю. Казаряна сверхактуальна на фоне угасшего интереса к зодчеству в среде отечественных специалистов. Лишь некоторые, в числе которых находится и наш исследователь, продолжают скрупулезную работу над прошлым памятников, которые по сию пору будят воображение даже тех, кто не знаком в должной мере с основами архитектуры.»

Ш.М. Шукуров

доктор искусствоведения,

заведующий отделом Сравнительного культуроведения

Института Востоковедения РАН

В ответ на просьбы читателей сообщаем: пока эту книгу можно приобрести у автора. Четыре тома стоят 4000 рублей.