В советской архитектуре 1930-х параллельно развивалось несколько течений, различных по источникам и методу работы с ними. Эпоха «освоения классического наследия» характеризуется в СССР широким спектром транскрипций и модификаций – от близкой к ардеко архитектуры И.А.Фомина и И.А.Голосова, до аутентичного стиля И.В.Жолтовского и архитекторов его круга, в первую очередь А.К.Бурова и Г.П.Гольца. Обращенность к имперской архитектуре античного Рима и эпохи Великой французской революции была, как кажется, общей чертой тоталитарной архитектуры и в Германии, и в Италии, и в СССР. Впрочем внимательный анализ эпохи 1930-х показывает различный количественный и стилевой состав архитектуры в этих странах. Советская архитектура 1930-х отличается стилевым разнообразием от скупой, в основном оставшейся лишь в графике архитектуры Германии. Итальянское ардеко, наиболее многочисленное в Европе, было увлекаемо и неоклассическими, и авангардными идеями. Сосуществование ардеко и неоклассики и возникновение межстилевых произведений было обусловлено в 1930-е различностью исторических приемов и авангардных идей начала века. Именно на примере отечественной архитектуры неоклассических течений можно проследить влияние различных архитектурных тенденций 1910-30-х, упрощения и усложнения декора, его приближения и удаления от канона.

Спецификой развития советской архитектуры 1930-х было обилие неоклассических течений, как следствие активной позиции дореволюционных мастеров, представителей неоклассики. Стиль 1930-х будет доверен мастерам, которые начали работать в непосредственной близости от Кремля еще в конце 1920-х – И.А.Фомину и В.А.Щуко, А.В.Щусеву и И.В.Жолтовскому [1]. Масштабная проектная деятельность в СССР 1930-х была вызвана долгим ожиданием творческой работы в годы революции и гражданской войны. Еще в середине 1920-х задумывается грандиозное здание Госпрома в Харькове, ансамбль которого был призван поразить воображение и прозвучать на весь мир. Таким будет и стиль 1930-х.

Петербург, уникальный по красоте город, создавался русскими императорами на протяжении двух столетий. Петр I дал новой столице России каналы Амстердама и римское трехлучие, Александр I – осуществил проекты гениального К.И.Росси. Ансамбли Петербурга были призваны превзойти признанные архитектурные столицы мира – Рим и Париж. Девизом заказчиков и архитекторов Петербурга могли бы стать слова «Достичь и превзойти». Так мыслили и в Москве в начале 1930-х. В Италии и Германии в 1930-е перед архитекторами была поставлена задача воплощения образа государства в архитектуре – этим стилем стало упрощенное ардеко. Советские архитекторы в 1930-е стояли перед той же задачей, но решили ее иначе, работая в декоративно более сложной манере. Л.В.Руднев и Н.А.Троцкий, И.А.Фомин и И.В.Жолтовский работали в 1930-е над более масштабными проектами, чем европейские архитекторы, и почти в том же стиле, что и до революции. Только новыми очевидными конкурентами стали города США – Нью-Йорк и Вашингтон, а также столицы тоталитарных Италии и Германии. Новая советская столица, Москва, стремилась превзойти достижения прежней столицы - Петербурга.

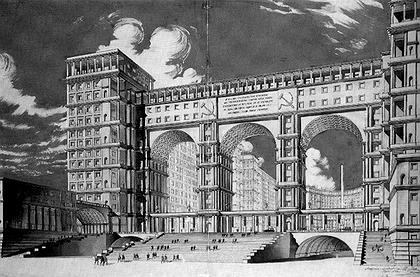

Стилистический маятник в начале 1930-х качнулся от простоты фасадов к их максимально возможной сложности. Для этих задач был нужен новый архитектурный стиль, но не новаторский, а общепринятый в мире и олицетворяющий мощь государства. Не конструктивизм, а имперская архитектура стала стилем 1930-х в Италии, Германии и СССР. Воспроизведение классических образов в архитектуре 1930-х имело целью превзойти достижения прошлого, профессиональные и идеологические цели совпали. И конкурировать Москве с архитектурными столицами Европы и США позволяла именно работа в ордере. Период 1930-х стал временем расцвета мастеров, которым разрешили работать в неоклассике. Пролетарская классика из способа выживания ордерного языка в 1920-е, превратилась в 1930-е в поддерживаемый властью стиль.

Обилие неоклассических проектов 1930-х, ориентирующихся на гигантизм Рима и красоту ансамблей Петербурга, отличает советскую архитектуру от зарубежной. Итальянская архитектура 1920-30-х была не в состоянии соперничать с масштабами античного или папского Рима. Мастера итальянского ардеко могли использовать декоративный опыт архитектуры античного Рима, но не ее пространственные решения, слишком грандиозные для заказчиков XX века. Итальянское ардеко славится своей пластической фантазией, но чаще играет роль фона для шедевров иных эпох [2]. В итальянской архитектуре 1920-30-х неоантичные архитектурные фантазии Бразини скорее исключение, в архитектуре ЕУРа уже чувствуется дыхание модернизма.

Идея супрематизации архитектуры оказала фундаментальное влияние на стилевое развитие 1920-30-х. Еще до Первой мировой войны возникает предчувствие возможных стилевых решений в наступившую эпоху технических и художественных открытий. Новацией П. Беренса, автора посольства Германии в Петербурге, и Г. Тессенова, создателя ансамбля в Хеллерау, стало обращение к забытым архаическим приемам. Так, историческими источниками антового стиля были прямоугольный ордер египетского храма Хатшепсут, виллы Адриана в Тиволи, заставы Ля Виллетт К.-Н.Леду в Париже. Это подчеркивает традиционность стиля 1930-х в отношении архитектуры протоардеко, межэпохальные приемы которого связывают эпохи 1910-х и 1930-х, архитектуру Египта и ардеко. Утрачивая базы и капители, ордер становился и новым, и архаичным одновременно, и в этом двойственность архитектуры 1910-30-х.

Пластика античности влияла и на архитекторов неоклассики, и на мастеров ардеко, ищущих большей творческой свободы. В то время как архитекторы вокзала Пенсильвания в Нью-Йорке возрождали классическую роскошь Древнего Рима, европейские архитекторы 1910-30-х открывают свою античность, ею стала скромная по размерам и декоративно предельно упрощенная гробница пекаря Эврисака в Риме. Люкарны гробницы пекаря возникают в нескольких московских объектах – дворе Библиотеки им. В.И.Ленина Щуко, павильоне станции метро Чистые пруды, интерьере станции метро Электрозаводская. Внимание к тюбистичному ордеру гробницы пекаря не было инициировано архитекторами 1930-х, и его свежий облик заметили еще мастера протоардеко, в том числе Беренс. Поиск подобной супрематизированной классики начали в XVIII веке еще Н.Хоксмур и К.-Н.Леду, косвенно он был продолжен английской эдвардианской неоклассикой 1900-х. Упрощение, огрубление и смягчение пластики – характерные черты и петербургской неоклассики начала века. Супрематизация как архитектурная идея зарождается до возникновения ардеко 1920-30-х, но становится одной из характерных признаков стиля 1920-30-х и первым этапом советизации архитектурной формы.

Источники супрематизации декора в 1930-е и ее художественные и идеологические смыслы были многочисленны. Декор межвоенного времени варьируется от изысканного, наследующего красоте искусства начала века, до нарочито грубого, набухшего, недовырубленного. Лишенные необходимости возрождать каноническую классику, мастера итальянского ардеко стали брать за образец ненарезанные капители Колизея, порта Маджоре и круглые, как трубы без капителей вовсе колонны гробницы пекаря. Пример подобной архитектуры подавал им вечный нарушитель и выдумщик Микеланджело в своем Порта Пиа. Тюбистичные детали этих сооружений попали в подавляющее число творений 1920-30-х. Подобная трактовка итальянскими архитекторами влияла на мастеров ардеко по всему миру, и в том числе и советских, воспринявших это как совет в своих поисках нового декоративного стиля 1930-х. Также унаследованным от Порта Пиа Микеланджело стал прием изысканного контраста кирпича и белого камня. Обращение к этой эстетике, восходящей к античным руинам, стало особенностью итальянского ардеко. В редких на фасаде деталях воплощена вся фантазия архитектора. Пластической основой неоклассической версии ардеко стали немногочисленные неканоничные памятники античности и маньеризма.

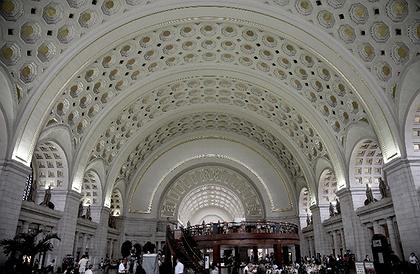

О зарождении идей ардеко в архитектуре 1900-10-х свидетельствует преодоление академизма, характерного для стиля конца ХIX - начала XX вв., проявившееся в архитектуре вокзалов 1910-х Лейпцига, Милана и Хельсинки. До революции возникает и внутрипрофессиональная идея укрупнения архитектурной формы, и советская архитектура подхватила этот жизнестроительный импульс архитектуры начала века. Направленность ретроспективного вкуса власти на гигантоманию архитектуры эпохи Великой французской революции совпала с желанием архитекторов работать в новом масштабе, в котором уже мыслили строители вокзалов 1900-х в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго. Государственную программу освоения классического наследия архитекторы восприняли как возможность воссоздать облик утраченных сооружений римской античности и превзойти классические памятники Петербурга.

Вслед за создателями металлических дебаркадеров XIX века, архитекторы неоклассики и протоардеко начала XX века стремятся достичь и превзойти творения прошлого, грандиозные термальные залы Древнего Рима. Наконец это стало возможно технически. Советские архитекторы также стремились к этому в своих проектах (варианты Дворца труда А.Е.Белогруда, НКТП И.А.Фомина). Античность была разрушена, но не «античность» в работах мастеров XV-XVI вв. Архитекторы не просто стремились воссоздать утраченный стиль античных терм, но и хотели ответить кессонированному интерьеру собора в Мантуе Л.-Б.Альберти. Величественный интерьер Сант Андреа будоражил фантазию архитекторов разных эпох, его воспроизводил Э.-Л.Булле в своем знаменитом проекте библиотеки, к этому образу восходит и решение интерьера станции метро Библиотека им. В.И. Ленина.

Крупный масштаб проектов и построек, сложное переплетение множества течений и обилие архитектурных конкурсов (на здания ДС, НКТП в Москве, театры и административные центры в столицах республик) – все это отличает советскую архитектуру 1930-х от европейской. В ответ декоративности эклектики в начале XX века возникает тенденция укрупнения архитектурных форм, которая будет продолжена и в архитектуре 1930-х – это использование грандиозных кессонов базилики Максенция, мотива арки Генштаба Росси. Архитекторы начинают стремиться решить фасад с большим числом окон одним мотивом. И в этом им помогало не только использование большого ордера или арок, характерное для дореволюционной архитектуры (работы М.С.Лялевича, В.А.Щуко). Была необходима унификация решения наличника на окне, так фасады ардеко покрывались различными рамками, кессонами, ребрами, балконами. Символом этого нового фасадного масштаба стало использование окон-кессонов вместо классических наличников.

Идея окон-кессонов, модный архитектурный прием 1910-30-х, возникает и в ответ грандиозным кессонам античных сводов, и возможно как развитие традиционного решения окна с откосами. В 1900-е окна-кессоны встречаются у И.-М.Ольбриха и А.Гауди, в 1910-е – у архитекторов пражского кубизма и О.Перре (театр на Елисейских полях в Париже 1913 г.), в 1920-е у Мендельсона и Дж.Ваго (проекты здания Лиги Наций в Женеве), в 1930-е у Голосова, Руднева, Фомина. Впрочем, Голосов предлагает и модификацию окна-кессона, когда в рустованной стене каждая грандиозная муфта становится окном. И авангардные приемы Мендельсона 1920-х, и неоантичные приемы советских архитекторов 1930-х (в т.ч. И.А.Фомина, И.Е.Рожина) имели своими истоками архитектуру протоардеко. Но межстилевые приемы 1910-30-х имели и общие исторические источники, так новаторская идея окон-кессонов 1930-х восходит и к эпохе протоардеко, и к работам мастеров ампира (театральные ложи в кессонах проекта Булле) и ренессанса (улица Уффици Дж. Вазари, палаццо Массими Б. Перуцци). Окна-кессоны стали межстилевым приемом 1930-х, обращенным и к авангардной, и к неоантичной традиции.

В неоклассическом направлении советской архитектуры 1930-х можно выделить несколько течений – неоантичные работы Фомина, Гольца, неоренессансные творения Жолтовского и его учеников, неоампир Руднева, Троцкого. Общей для всех них была ориентация на градостроительные и декоративные образы Петербурга, работа на уровне, достойном великих творений Растрелли, Росси и Монферрана. Но на отечественных мастеров 1930-х оказывали влияние две тенденции изменения архитектурной формы – ардекоизация и академизация. В проекте НКТП Фомина использованы несколько приемов 1930-х, это и неоантичный трехарочный мотив, и окна-кессоны, и упрощенный ордер.

Трехарочный мотив римских термальных пространств и образ арок базилики Максенция определили в начале века архитектуру вокзалов по всему миру. Но проект НКТП Фомина – это ответ одновременно и римской базилике Максенция, и арке Генштаба Росси в Петербурге. Модернизированный упрощенный язык Фомина в обращении с античным образом отличается от ретроспективного метода И.В.Жолтовского, Г.П.Гольца, А.В.Власова, футуристичного стиля Б.М.Иофана, Д.Ф.Фридмана. Композиция проекта НКТП И.А.Фомина – ассоциативна, неоклассична, декор же его решен в ардеко, то же самое можно сказать и об Академии наук И.Г.Лангбарда в Минске. Следует отметить различие между ассоциативными проектами ДС Голосова, НКТП Фомина и использующими те же окна-кессоны, но лишенными неоклассического образа зданиями Академии им. Фрунзе и Наркомата обороны на Арбатской Руднева. Здания 1930-х готовы сочетать приемы ардеко и неоклассики на разных уровнях – композиционном и декоративном [3]. И это новация отечественной архитектуры 1930-х.

Мастера неоклассических течений вдохновлялись образами Рима и Петербурга и в переосмысленном виде сочетали их в своих проектах. Осваивались как декоративные (например, брильянтовые русты), так и градостроительные прообразы. «Римскость» творений Росси не могла не повлиять на архитекторов, учившихся в начале века в петербургской Академии художеств. Трехарочная тема в духе лоджии Ланци, знаковый прием дореволюционной неоклассики (дом Мертенса М.Лялевича, 1911 г.), становится и приемом неоантичного течения советской архитектуры 1930-х. Так советский стиль 1930-х стремился превзойти сооружения античности и ренессанса, и величественные вокзалы начала века.

Межстилевые приемы – антовый и тюбистичный ордер, кессоны и русты – наследуются межвоенной эпохой от дореволюционной архитектуры и исторических первоистоков. Однако приемы стиля 1930-х используются мастерами как ассоциативно, так и орнаментально. И эта стилевая граница возникает еще в творчестве мастеров модерна, так, например, новаторский особняк Рябушинского методически создан Ф.О.Шехтелем совершенно иначе, чем ретроспективный неоготический особняк Морозовой. Безассоциативное использование классических деталей и композиционных приемов позволяет оценить произведение как пример ардеко. Шедевром советского ардеко стал Ленинградский Дом Советов Троцкого, решенный ордером Бернеса и рустом Инженерного замка. Масштаб и брутальная мощь творения Троцкого очевидно выражают стремление превзойти памятники дореволюционного Петербурга. Неоампирное ардеко стало уникальным в мировом контексте течением отечественной архитектуры 1930-х, однако существенного влияния на отечественный послевоенный стиль не оказало.

Примером для отечественных мастеров 1930-х в освоении античных образов была неоклассика США начала века. До эпохи ардеко американская архитектура шла в русле развития европейских стилей, эмигранты стремились застроить новые города историческими памятниками своей прежней родины. Федеральные здания в США строились в неоантичном стиле и в эпоху неоклассики 1900-10-х, и в 1920-30-е, тем более, что в отличие от Европы, эти периоды не были разделены Первой мировой войной. Столицей неоантичного стиля 1900-40-х становится Вашингтон. Воспроизведение античных мотивов имело целью осуществить утраченные памятники древности и превзойти памятники европейского классицизма. Впрочем, несмотря на обращение к античным мотивам, дороговизну использованных материалов и объем строительства, американская неоклассика в целом уступает в художественности и неоренессансу Жолтовского, и европейской архитектуре 1900-10-х. Истинного искусства архитекторы США смогли достичь, работая в стиле ардеко.

Государственные здания, активно возводимые в США в неоклассике в 1930-е, после затормозившего развитие всей отрасли кризиса 1929 г., вслед за Иконниковым можно определить как «неоклассику второй волны» [4]. Впрочем, стиль 1930-х в США отличался от работ, например, фирмы «Мак Ким, Мид и Уайт» рубежа веков скупостью академичных мотивов, их трактовкой, близкой к ардеко. Примером ардекоизации неоклассической архитектуры и трактовки стиля неогрек в духе стиля 1920-30-х стала вашингтонская застройка эпохи президента Ф.-Д.Рузвельта, и в частности здание Федерального резерва Ф.Крета (1935 г.). Характерным для архитектуры 1930-х и в США, и в СССР становятся межстилевые приемы и течения, как наследие сложной стилевой структуры начала века, где необарокко Д.Бернхейма соседствовало с неоацтекскими особняками Ф.Л.Райта. На советской архитектуре 1930-х также не могла не отразиться художественная инерция стилевых идей рубежа веков, долго остававшихся популярными и среди заказчиков, и среди архитекторов. Стиль 1930-х унаследовал и неопалладианскую, неоренессансную линию 1900-10-х, и линию гранитной дореволюционной архитектуры, воспринявшей идеи супрематизации и тюбизации декора.

Параллельное развитие течений ардеко и неоклассики в 1920-30-е было мировым явлением. Пример тому соседство неоклассических башен Нью-Йорка Ритц Тауер, 1925 г. и Оливер Кромвель, 1927 г. с массово возводимыми тогда башнями в неоацтекском ардеко, эта разнонаправленность поиска характерна для всей американской архитектуры 1920-30-х. В конце 1920-х в США неоклассическая линия будто бы уступает место новому стилевому единству – ардеко. Но после кризиса 1929 г. в американской архитектуре вновь усиливается неоклассика второй волны, создаваемая в первую очередь в Вашингтоне на самом высоком уровне. Советский стиль 1930-х явно менее классичен, чем отделенная революцией петербургская неоклассика 1910-х. Лидеры дореволюционной архитектуры (Ф.И.Лидваль, М.С.Лялевич, М.М.Перетяткович, А.Ф.Бубырь, А.Е.Белогруд) уже, в силу разных причин, не приняли участия в советской «неоклассике второй волны», а молодое поколение работало несколько по-другому. Безусловным исключением в этом контексте стали работы Жолтовского и его учеников.

На архитекторов межвоенного времени влияли две пластические тенденции – упрощения и усложнения. И если Фомин в 1920-30-е создавал упрощенную версию неоклассики и трактовал ордер в ардеко, то Жолтовский был лидером неоренессансного течения на протяжении нескольких десятилетий. Обращение с каноном ордера – критерий отличия ардеко от неоклассики. Аутентичный подход к работе с образами ренессанса и античности Жолтовский демонстрировал и до революции, и после, и в 1930-е, и после войны. Архитектура Жолтовского отличалась красотой ренессансных деталей, утонченными пропорциями и ассоциативной сложностью фасадов, уникальными даже в контексте неоклассики США. Приемами ассоциативности советской архитектуры 1930-х стали фасад жилого дома Рожина на Красносельской, восходящий к образу палаццо Массими, дом Вайнштейна на Садовом кольце с мотивом палаццо Гуаданьи. Аутентичность воспроизведения Жолтовским итальянских деталей близка к стилю фирмы «Мак Ким, Мид и Уайт» (например, их неоренессансное здание Тиффани в Нью-Йорке, 1900-е), но не к американской неоклассике 1930-х, воспринявшей пластические идеи ардеко. Метод Жолтовского восходит к неоренессансной стилистике флорентийской застройки конца XIX века. Однако новацией Жолтовского можно считать сложность переплетения используемых итальянских прообразов (например, в проекте Института литературы). Сквозной темой его творчества станет возрождение игривого необарочного приема разорванного фронтона (дом Уполномоченного ВЦИК в Сочи, проекты театра в Таганроге, площади в Калуге). Конкуренция с актуальной, в первую очередь американской, и исторической архитектурой осуществлялась в СССР в 1930-е средствами и ардеко, и неоклассики.

Советская архитектура 1920-30-х прошла через несколько этапов изменения архитектурной формы. Прямоугольная рама здания Серафимова, театра в Ростове-на-Дону Щуко, станет характерным приемом стиля 1920-30-х и иллюстрацией отказа от классической круглой арки Генштаба Росси, то есть супрематизации архитектурной формы, как первого этапа советизации. Но в первой половине 1930-х супрематизация – это уже осознанный поиск пролетарской архитектуры. Если Библиотека Ленина – это еще эксперимент, то работы Е.А.Левинсона 1930-х – это уже ардекоизация формы. В Европе и США в 1930-е наблюдается упрощение архитектуры как следствие экономического кризиса, отделившего эпоху парижской выставки 1925 г. от стиля выставки 1937 г. И супрематизация (в работах Белогруда и Бубыря), и укрупнение архитектурной формы (в работах Лялевича и Щуко) – это еще дореволюционные тенденции, и именно этим объясняется естественность стиля НКТП Фомина в 1930-е, быстрота возникновения у него чувства нового стиля в 1920-е. Впрочем, гигантомания эпохи 1930-х осталась лишь в проектах и не смогла превзойти грандиозные и роскошные вокзалы эпохи неоклассики и протоардеко в Европе и США.

Эволюция советской архитектуры 1930-х была результатом наложения различных архитектурных тенденций предшествующих периодов и прошла несколько этапов советизации архитектурной формы. Первая волна трансформации архитектурного языка была саморазвитием профессиональных идей еще дореволюционной и актуальной зарубежной архитектуры, вторая была инициирована заказчиком в 1930-е. Усложненная супрематизация 1932-36-х стала сознательным обращением к приемам протоардеко (работам Беренса и Сааринена, Белогруда и Бубыря), и может именоваться ардекоизацией, в силу явного несоответствия курсу на «освоение классического наследия». Примером смены архитектурной моды и академизации форм стало движение от стиля конкурса Дворца Труда к стилю Жолтовского 1930-х, от рам Госпрома – к аркам НКТП Фомина, от дома Динамо – к стилю Совнаркома УССР в Киеве, от простой архитектуры Академии наук в Минске Лангбарда – к его необарочному зданию ЦК КП(б)У в Киеве.

Изменение архитектурной формы в 1920-х-первой половине 1930-х выразилось в супрематизации декора. После революции огрубленная фасадная пластика использовалась мастерами для придания формам, иначе абстрактным, требуемой пролетарскости. Предвестником стиля 1930-х стал компромиссный и романтичный стиль конкурса на Дворец Труда 1923 г. Но процесс упрощения ордерного языка начался еще до революции в архитектуре северного модерна, столицей которого был Петербург, и был связан с ориентацией на огрубленность романики, маньеризма, ампира. Единственным течением 1930-х, сохранившим и даже усилившим свое влияние, стал неоренессанс Жолтовского.

Эволюция советской архитектуры за период 1930-х состоит в обогащении фасадной пластики и ее возвращении к канону ордера, иллюстрацией тому служат работы Фомина, Троцкого, Лангбарда. Модификацией классического мотива стали вытянутые прямоугольные порталы и арки ардеко 1930-х, сменившие большие полуциркульные арки флорентийских палаццо. Тенденция супрематизации, ардекоизации ордера в 1910-20-е сменяется в 1930-е академизацией. Прямоугольные арки 1930-х, как, например, в жилых домах Щусева, после войны вновь стали в домах Жолтовского полуциркульными, неоренессансными. Торжественное здание Генштаба Росси стало уникальным сплавом образов арки базилики Максенция и римских экседр античности и барокко, так мыслили и мастера 1930-50-х, например, в ансамбле площади Гагарина в Москве Е.А.Левинсона и А.Е.Аркина.

Процесс супрематизации декора в ответ академизму архитекторы модерна и протоардеко начинают до Первой мировой войны по всему миру, что видно во многих работах американских, немецких, австрийских архитекторов. И итальянское ардеко не предвосхищает мировую моду 1920-х, но следует ей, создавая самые оригинальные неоманьеристские решения. С приходом ардеко нарушение канона становится целью архитекторов. Но если неороманика и неоампир начала века обращены в романтическое прошлое, то огрубленность ардеко выражала идею обновления. Бурное развитие ардеко как международного стиля межвоенного периода было связано с отбрасыванием академичных канонов. Но за рубежом неканоничность ардеко выражала свободу, в СССР вынужденная огрубленность стиля выражала пролетарскость, подчинение дореволюционных мастеров новой власти, инициировавшей в начале 1930-х освоение классического наследия.

В первой половине 1930-х аутентичный подход стиля неогрек сменился в советской архитектуре идеей ардекоизации античных образов, что отразилось, например, в проекте театра в Минске Г.Б.Бархина, решенном в духе мавзолея Адриана, или в павильоне станции метро Арбатская, композиционно восходящем к храму в Баальбеке. В 1920-е - первой половине 1930-х средством советизации ордерного языка стала его ардекоизация, что шло в русле дореволюционных идей. Но после критических статей 1936 г. начинает усиливаться линия академизации, а затем и русификации ордера. Супрематизация ордера была следствием визуальной усталости от сложности и академичности стилей XIX века. Вторая волна изменения архитектурной формы была связана с приходом в архитектуру государственного заказа. Противоречивость стилевой картины и разнообразие течений 1930-х стало следствием атмосферы выбора властью трактовки советского стиля 1930-х.

Супрематизация советской архитектуры формально выражала пролетарский дух эпохи, но будучи явлением общемировой тенденции, была вызвана внутрипрофессиональными мотивами упрощения и укрупнения формы, нуждами нового времени – развитием массового строительства и ростом этажности зданий. «Ювелирная» эпоха завершалась, ее последним триумфом стало ардеко 1920-30-х. Подобные процессы шли и в живописи, и скульптуре, примером чему может служить тюбизм в творчестве Майоля, Малевича и Леже. И супрематизация архитектурного декора, и его академизация свидетельствуют о традиционности стилевых идей архитектуры 1930-х, использующей потенциал стиля 1900-10-х. Однако общие художественные процессы и оперирование общими прообразами имели в каждой из стран свою специфику. Снабжение зданий советской эмблематикой превращало их в объекты монументальной пропаганды. Церковные и царские символы заменялись в 1920-30-е на новые, советские. Межстилевые приемы и течения, расцвет которых в СССР пришелся на 1930-е, также зародились еще в эпоху протоардеко. Это свидетельствует о крупномасштабности стилевых тенденций начала века, международном характере их развития и традиционности архитектуры, развивавшейся в СССР в 1930-е. На смену освоению классического наследия, развитию ардеко и неоклассики, в середине 1930-х возникает идея национального монументального стиля. Параллельное развитие течений советской архитектуры 1930-х, за исключением неоренессанса Жолтовского, было оборвано началом Великой Отечественной войны.

Использование классических образов Петербурга было для архитекторов 1930-х актом патриотическим, ностальгическим и культурным. И только красота архитектуры 1930-х делала ее чем-то большим, чем просто монументальной пропагандой. В восприятии же заказчика советизация архитектуры выполняла утилитарную, формальную функцию. Отсутствие истинной необходимости в художественности подтверждала борьба государства с естественным развитием искусства – в 1920-е с дореволюционными стилями, в 1930-50-е с конструктивизмом и ардеко, а затем и неоклассикой. Загадка выживания искусства в этих условиях культурного террора доказывает неистребимость человеческого духа, его волю к самовыражению и свободе. Вероятно, мастера в 1920-е и не предполагали возврат к классике, как официальному стилю. И неоклассическое направление нашло приемлемые для себя исторические источники упрощения архитектурной формы и пошло по пути исторической супрематизации. Воспроизведение образов античного Рима носило характер умножения культуры, ее распространения и развития. Это было «воспоминание о шедеврах», которые мало кто из советских архитекторов видел в натуре. Иофан хотел построить в Москве полюбившиеся ему образы американской архитектуры, Жолтовский так поступал с образами Италии.

Примечания

[1] Круг памятников, сооруженных в Москве в 1920-е гг в упрощенной неоклассике, подробно проанализирован в статье Вл.В.Седова. См. Неоклассика в московской архитектуре 1920-х годов // «Проект Классика». № XX. MMVII. С. 163–177.

[2] Исключительный во всех отношениях вокзал в Милане стал грандиозным творением еще эпохи протоардеко, и был лишь достроен во времена Муссолини.

[3] Так кронштейны Колизея возникают на фасаде жилого дома Булгакова на Садовом кольце, одном из шедевров советского ардеко.

[4] Иконников А.В.. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. – М.: Прогресс-Традиция, 2001.