Формат книги сильно отличается от обычной монографии. Жанр архитектурной монографии представлен в отечественном архитектуроведении прежде всего книгами Селима Хан-Магомедова, в последние годы выходили монографии, посвященные Вегману и Павлову. Чаще всего это довольно сухой разбор творческого пути архитектора. Книга про Григория Бархина представляет собой культурологический, и даже антропологический срез, содержит много общекультурных фактов и фотографий. Поскольку дневник и автобиография – рассказ от первого лица, они сразу дают эффект погружения в необыкновенную судьбу. Мы видим человека, который сделал себя сам и прожил несколько жизней. Григорий Бархин родился на краю мира. Сын сосланного в глухую забайкальскую деревню пермского иконописца (по другой версии, купца) Григорий Бархин в шесть лет остался без отца. Его мать вложила все силы в его образование, ступени которого: церковно-приходская школа Петровского завода, училище в Чите, Одесское художественное училище, Петербургская Академия художеств. Во время учебы одаренный юноша получал несколько разных стипендий – от купечества, от сибиряков и т.д., что уточняет представления о благотворительности в дореволюционном российском обществе. Григорий Бархин всегда надеялся только на себя, возможно, поэтому он впоследствии не входил ни в какие объединения и ничего не боялся. Еще до 12 лет он начал работать помощником чертежника на Петровском заводе, а по окончании учебы уже в 32 года стал главным архитектором Иркутска (где построил триумфальную арку, отремонтировал 400 зданий, выполнил проекты театра, музея Географического общества, реального училища и рынка), а во время Первой мировой войны в 34 года возглавил управление инженерных дружин всего Кавказского фронта.

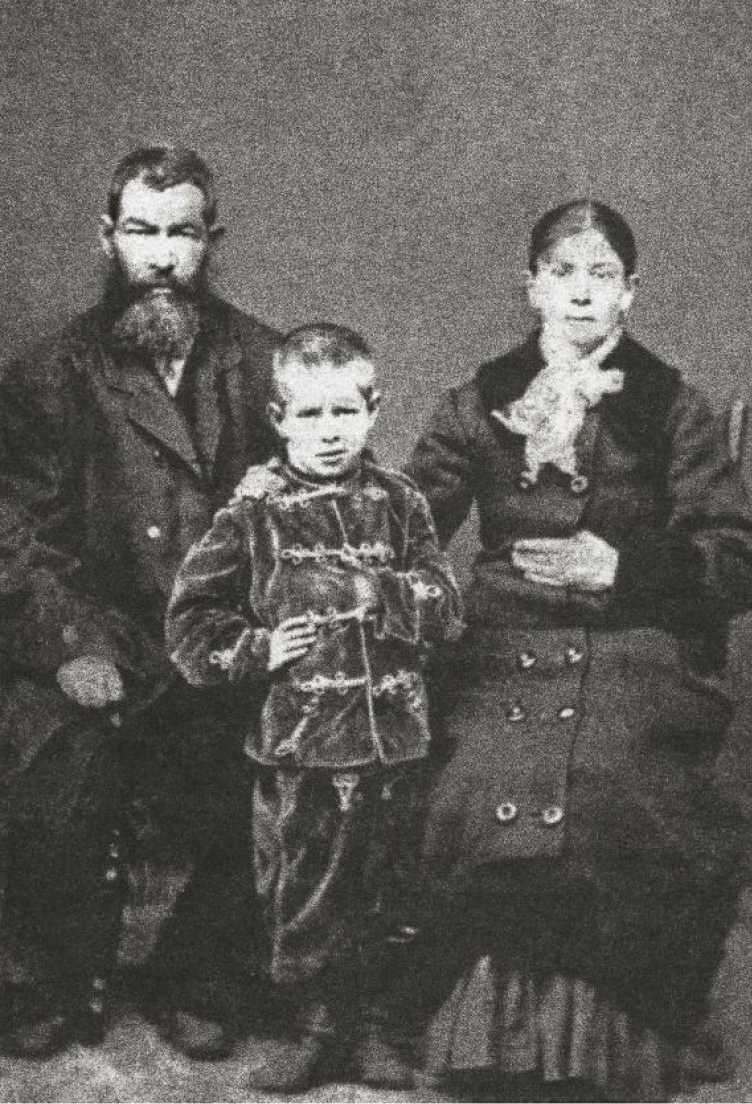

Гриша Бархин с родителями Борисом Михайловичем и Аделаидой Яковлевной. 1886 год / Из книги «Архитектор Григорий Бархин», стр. 14

Студент Петербургской академии художеств Григорий Бархин. 1901 год / Из книги «Архитектор Григорий Бархин», стр. 42

На занятиях аудитории Академии Художеств. В центре профессор А.Н. Померанцев, справа от него стоит Евстафий Константинович, слева сидит Григорий Бархин, за ним Моисей Замечек. 1907 год / Из книги «Архитектор Григорий Бархин», стр. 58

В «Автобиографических записках» Григорий Бархин много рассказывает о своих блистательных соучениках в Академии Художеств: Фомине, Перетятковиче, Щуко, Таманяне, Рухлядеве, Маркове и других. Очень тепло пишет о своем учителе Александре Померанцеве, авторе ГУМа (когда б мы знали, из каких бездн декоративной эклектики растут настоящие авангардисты!). Отзывы о коллегах и их произведениях в основном положительные, за исключением инженера Рерберга, который увел заказ у Перетятковича, выигравшего конкурс на проект Сибирского банка на Ильинке. Соответственно, и Центральный Телеграф и Брянский вокзал Рерберга получили отрицательную оценку Бархина.

Из книги «Архитектор Григорий Бархин», стр. 84

Любопытно читать о работе Григория Бархина после окончания Академии Художеств с Романом Клейном над Цветаевским музеем (ГМИИ им. Пушкина), где Бархин выполнил вестибюль, Греческий дворик, Итальянский дворик, Египетский зал. Молодой архитектор обратился к Клейну по совету Сергея Соловьева. Успешность Клейна Бархин объясняет в числе прочего и контактом с хорошими строителями. Забавно прочесть похвалу подрядчику Цигелю, который «никогда не спорил и всегда разбирал плохо сделанную часть строения, и не только ту, на которую указывал архитектор, но и ту, которую сам считал не вполне удачной». А также кредитовал застройщиков и хорошо платил рабочим – своего рода строитель с нимбом. Жив ли этот вид сегодня? Записки Григория Бархина позволяют познакомиться с тонкостями получения заказов в Серебряном веке и сравнить с оными в наши дни.

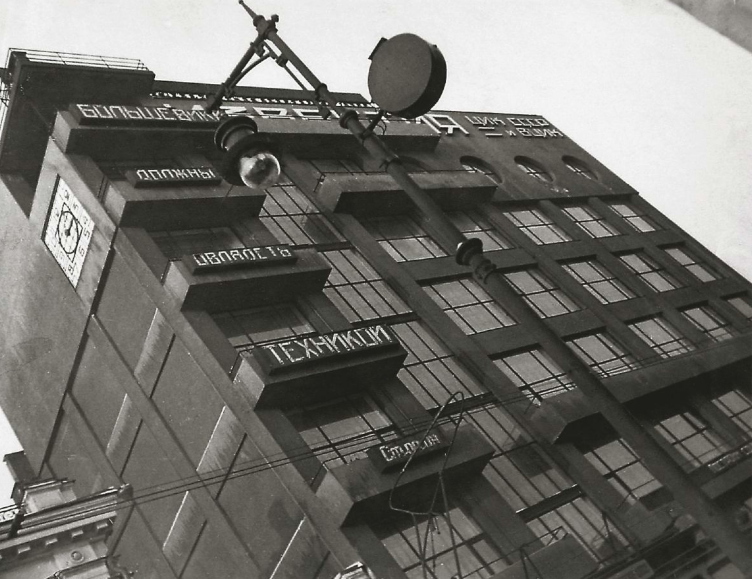

Фотография Дома «Известий» / Из книги «Архитектор Григорий Бархин», стр. 180

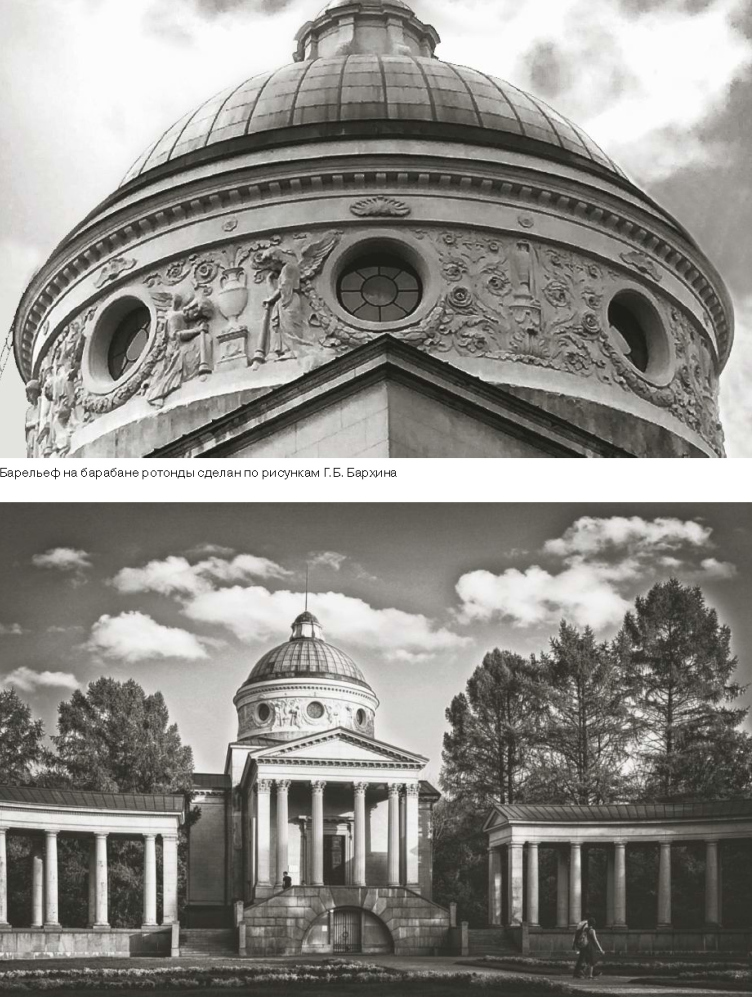

Вместе с Клейном, – о котором молодой мастер отзывается как о благородном патроне, каковые редки во все времена, – Григорий Бархин также работал над церковью-усыпальницей Юсупова в Архангельском, где выполнил портик и барельеф на барабане храма. При сравнении пропорций церкви и пропорций здания «Известий», становится понятно, насколько академическая выучка, полученная в Академии художеств, сказывается в совершенстве линий русского авангарда.

Основные архитектурные составляющие площади в 1930-е годы. Здание «Известий» Григория Бархина и бронзовый Пушкин, смотрящий на Любовь Орлову и надпись «Цирк» на Страстном монастыре / Из книги «Архитектор Григорий Бархин», стр. 153

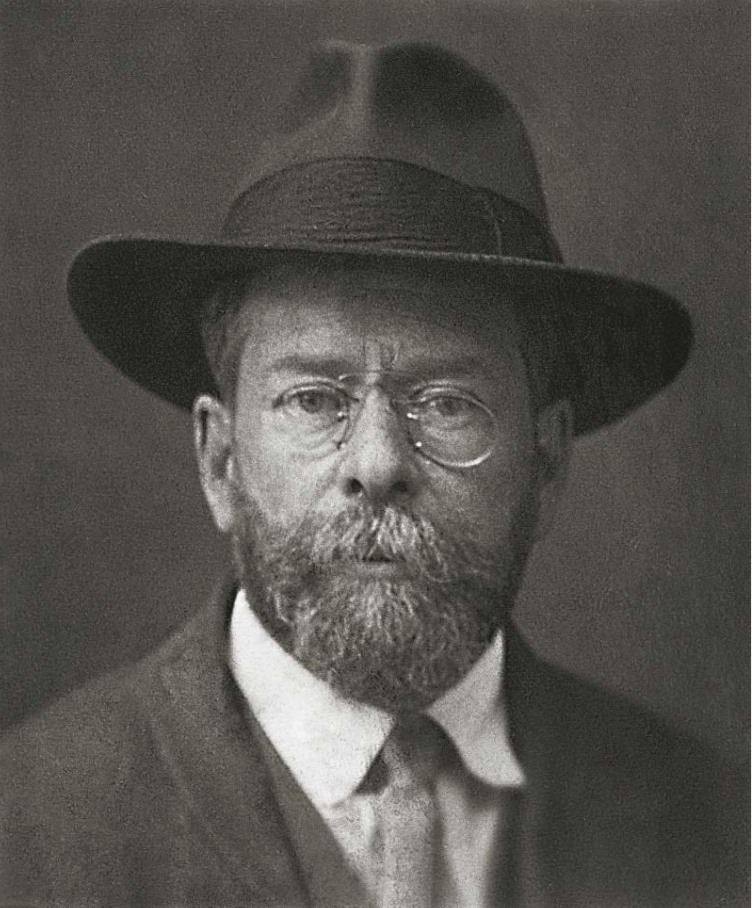

Григорий Борисович Бархин. 1935 год / Из книги «Архитектор Григорий Бархин», стр. 104

Про главное свое здание «Известий» Григорий Бархин пишет довольно сухо, в деловом стиле, нигде не касаясь идеологии авангарда, как будто никакого слома традиций не было. А, может быть, дело в том, что эпоха 1920-х ближе к 1960-м, времени написания автобиографии, и не все еще можно было рассказать. И все же Бархин возмущен действиями некоего Александра Мейснера, из-за которого башню над «Известиями» сиквестировали. Мейснер это мотивировал тем, что Москву надо строить по образцу Берлина, а в Берлине разрешены здания не выше шести этажей.

В монографии представлен большой материал, посвященный конкурсным премированным проектам 1920-х годов и конкурсам на театральные здания 1930-х, оказавшим огромное влияние на становление советской архитектуры. В книге также публикуются градостроительные работы Григория Бархина: он участвовал в разработке Генплана реконструкции Москвы 1933-1937 года и в восстановлении Севастополя после Второй мировой войны. Особую ценность представляют фрагменты исследования Григория Бархина «Архитектура театра» 1947 года, которое долгое время было учебным пособием для вузов, вышло на немецком и китайском языках, а отдельные экземпляры в 1950-х даже попали в США. Один из конкурсных проектов, театр в Свердловске, имел план в форме гитары и нравился внуку Сереже – Сергею Бархину, который стал впоследствии известным театральным художником.

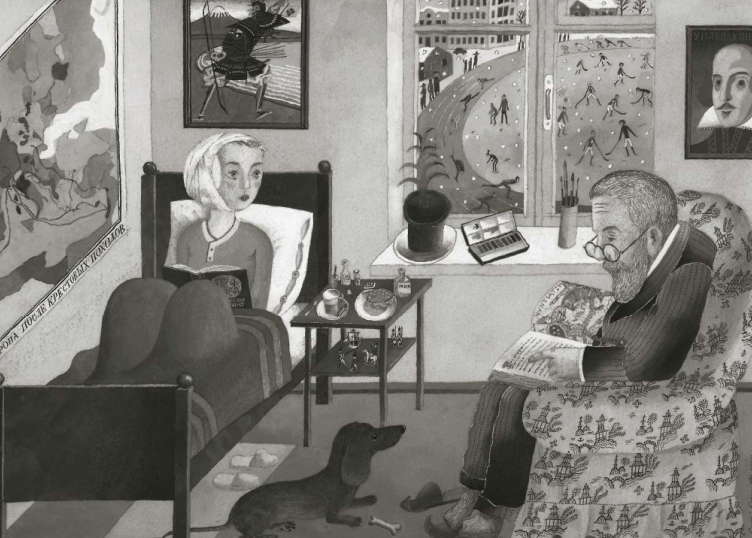

Дедушка с внуком. Рисунок Сергея Бархина, 1991 / Из книги «Архитектор Григорий Бархин», стр. 307

Воспоминания внука Сережи и внучки Тани (ныне составительницы книги) – трогательное и очень информативное чтение. Перед глазами разворачивается целый фильм: Григорий Бархин в длинном драповом пальто, будто революции не было, в шляпе с полями вверх, похожий на Чехова. Внуки описывают атмосферу в квартире дома Нирнзее, собрание картин и антиквариата, игру в корабль с дедушкой и сибирские пельмени бабушки по воскресеньям.

Григорий Бархин основал знаменитую архитектурную династию. Двое сыновей Григория Бархина, Михаил и Борис, и дочь Анна – тоже архитекторы. Сыновья ассистировали ему в преподавании в МАРХИ. Многие внуки и правнуки продолжили семейную традицию. Не буду здесь упоминать всех представителей архитектурной династии и их родственников. Хочу только напомнить, что Борис Бархин, профессор МАРХИ, учил многих русских бумажников: Александра Бродского, Илью Уткина, Михаила Белова. Вот вам, пожалуйста, преемственность бумажной архитектуры и с Серебряным веком, и с русским авангардом, а мы-то думали, откуда они взялись такие прекрасные, сделавшие наряду с авангардом и сталинским ампиром вклад России в мировую архитектуру.

Уникальное издательство «Близнецы» имеет непосредственное отношение к династии Бархиных. Оно создано Сергеем и Татьяной Бархиными с целью издания большого семейного архива. Это дневники, письма, фотографии, воспоминания, а также научные работы предков, начиная с XIX века. За двадцать лет существования издательством выпущено семнадцать книг. Монография «Архитектор Григорий Бархин» издана при поддержке Алексея Гинзбурга, правнука героя, на котором пересеклись две знаменитые династии: Гинзбурги и Бархины.

Книга завершается этическим портретом Григория Бархина. Как главную черту его характера Татьяна Бархина вспоминает «готовность в трудных ситуациях незамедлительно прийти на помощь, то, что сам он называл деятельным сочувствием», и приводит примеры такой самоотверженной помощи родственникам и ученикам. Заключение закольцовывается с началом книги, где Григорий Бархин рядом с благодарственными словами о матери пишет: «Я твердо верю, что любить людей – это главное и самое прочное, чего мы обязаны достигнуть в жизненной деятельности».

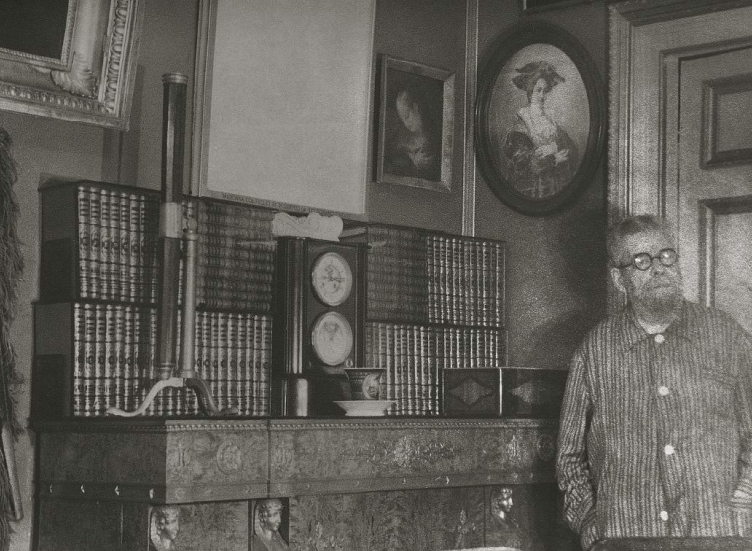

Григорий Борисович в своем кабинете в доме Нирнзее / Из книги «Архитектор Григорий Бархин», стр. 312

***

Отрывок из книги. Воспоминания Татьяны Бархиной.

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ. Неповторимый мир детства

«По воскресеньям мы вместе с братом Сережей, мамой и папой часто ездили в гости к дедушке и бабушке, папиным родителям. Я так хорошо помню наш путь и как будто вижу тех маленьких мальчика и девочку.

От старой «Смоленской» (дом Жолтовского с башней на углу, в котором сейчас находится вход в метро, еще только строился) мы доезжали до «Площади революции», с любопытством каждый раз разглядывали согбенные бронзовые фигуры, украшающие станцию, переходили на станцию «Охотный ряд», а затем на троллейбусе №12 по улице Горького (теперь Тверская) добирались до Пушкинской площади. Какое-то время по этому маршруту ходили двухэтажные троллейбусы (вроде лондонских автобусов). Мы с удовольствием вскарабкивались наверх по узкой крутой лесенке и, с интересом глядя по сторонам, проезжали две или три остановки. Папа рассказывал нам о домах, встречавшихся по пути и об архитекторах, их построивших.

Дедушка с бабушкой жили в Большом Гнездниковском переулке в знаменитом доме Нирнзее, построенном в 1913 г. Это был первый десяти – этажный дом в Москве. Его еще называли небоскребом и «домом холостяков» – квартиры в нем были небольшие и без кухонь. По длинным коридорам можно было кататься на велосипеде, на плоской крыше с видом на Кремль располагался ресторан. В нашем детстве его уже не было, но дедушка водил нас на крышу смотреть сверху на город. На первом этаже - столовая, библиотека и пункт приема прачечной. В наше время в подвале находился цыганский театр «Ромэн» (раньше – театр-кабаре «Летучая мышь» Н. Балиева), а сейчас – учебный театр ГИТИСа.

Чтобы попасть в Большой Гнездниковский переулок, надо было пройти через арку в доме №17 по улице Горького (архитектор Мордвинов). Угол этого дома, выходящий на площадь Пушкина, на высоте 10-го этажа венчала круглая башенка со скульптурой -это была женская фигура с победно поднятой рукой с серпом и молотом скульптора Мотовилова. Мы ласково называли его «дом с девушкой». К сожалению, скульптура была из бетона и со временем стала разрушаться, ее убрали. Мне она нравилась, в ней был дух 30-х годов, дух времени, наполненного героикой.

С трудом открывая тяжеленные двери, входили в высокий, просторный вестибюль и на большом старинном лифте-тихоходе с зеркалами и панелями красного дерева, которые остались от прежних времен, поднимались на пятый этаж, доходили до нужной двери и попадали в особенную атмосферу дедушкиного дома. Нас охватывал аппетитный запах готовящегося обеда, смешивавшийся с множеством других запахов, за долгие годы пропитавших квартиру и осевших в ней, ставших частью ее – запахом старой мебели, книг, вещей, заполнявших шкафы.

При нашем появлении раздавались радостные возгласы, нас ждали. Встречал дедушка и ласково поглаживал по голове. Он профессор Московского архитектурного института, автор здания редакции и типографии газеты «Известия» - памятника конструктивизма, находящегося рядом на Пушкинской площади. Дедушка небольшого роста, в бархатной домашней куртке с воздушными петлями из шелкового витого шнура, со стегаными атласными отворотами и манжетами. У него густые седые волосы, зачесанные назад, борода, за стеклами очков большие, светлые, слегка навыкате, приветливые, внимательные глаза. Весь облик дедушки соответствует нашему представлению о дореволюционном профессоре. Бабушка занята приготовлением обеда, делает знаменитые сибирские пельмени – любимое блюдо дедушки, да и наше тоже. Она всегда скромно находится на втором плане.

Квартира, а особенно дедушкин кабинет поражает – старинные предметы и картины, собиравшиеся им годами, наполняют комнату. Дедушка любит живопись, красивые вещи. Детство и юность его прошли в большой бедности в Сибири, в Петровском заводе. Когда он стал зарабатывать деньги, а архитекторы до войны получали довольно большие гонорары, он смог осуществить свою мечту, стал покупать картины и антикварные вещи. На стенах мы видим большие полотна итальянской школы на библейские сюжеты. Высокие книжные шкафы до потолка заполнены книгами в темных кожаных переплетах с золотым обрезом. Это книги по искусству и архитектуре, собрания классиков мировой литературы: Байрон, Шекспир, Гёте, Пушкин и др. Я в детстве очень любила рассматривать многотомное собрание Брема «Жизнь животных».

На большом письменном столе мраморный чернильный прибор, бронзовый колокольчик, великолепная подзорная труба красного дерева с бронзовыми деталями на бронзовой треноге, старинные увражи и архитектурные журналы. Рядом, на резном столике-тумбе, бронзовый сатир. Мне нравились эти вещи, с каждой была связана какая-нибудь история, рассказанная дедушкой.

Пианино красного дерева с бронзовыми подсвечниками украшено синими с золотом фарфоровыми часами в стиле рококо. С противоположной стороны на невысоком ампирном шкафчике карельской березы с накладными изящными бронзовыми деталями и египетскими головками (его называли «байю») - многотомный, черный с золотом Брокгауз и Ефрон и мраморные часы с тремя циферблатами. Они показывают и время, и месяц, и год, и фазы луны. Часов в дедушкиной квартире масса: напольные английские, разнообразные настенные и настольные. Они отбивают не только часы и половины, но и четверти. В квартире постоянно мелодичный перезвон. Когда меня оставляют там ночевать, я прошу остановить маятники – заснуть невозможно.

Над диваном на фоне ковра висит старинное оружие – кремневое ружье, инкрустированное перламутром, дуэльный пистолет пушкинских времен с золотыми насечками и турецкая сабля в ножнах. Это придает всему оттенок восточной роскоши, а дедушка любит Восток. В первую мировую в чине полковника царской армии он командовал инженерными частями на Кавказском фронте и привез оттуда много интересного. А еще у дедушки были подлинные латы и шлем японских самураев и большая старинная японская ваза. Потом он подарил и вазу, и латы, нашему папе, латы висели у нас дома в гостиной. Пластины лат соединялись шерстяными нитями, незаметно в них завелась моль, обнаружив это наша любимая, несравненная бабушка Груша, мамина няня, вырастившая нас с Сережей, решительно вытащила эту бесценную вещь на помойку. Она, конечно, тут же исчезла. Но на бабушку невозможно было сердиться. А шлем сохранился и висит у Сережи.

В центре комнаты стол красного дерева и кресла с красивой полосатой атласной обивкой – широкие зеленые и черные полосы. Над всем нависает большая хрустальная люстра.

Чтобы белая дверь не разрушала царившую в комнате сложную гармонию, дедушка собственноручно украсил филенки позолоченным багетом, придав двери дворцовый вид. Он многое делал своими руками.

Что-то было в этом роскошном, насыщенном интерьере от художника Бакста. Чувствовалась невероятная любовь к культуре ушедших времен – к Востоку, к русскому ампиру и к итальянскому возрождению. Разнообразные многочисленные предметы, подчиняясь какой-то логике, дополняли друг друга, создавали необыкновенную красоту и гармонию. Любой вещи дедушка мог найти место, и она вписывалась так, как будто находилась там всегда.

В такой обстановке начиналась игра, придуманная им для нас. Диван выдвигался на середину комнаты, на него водружалась подзорная труба, со стен снималось оружие, и мы, залезая на диван-корабль – это был почти ковер-самолет, отправлялись в увлекательное путешествие. Смотреть в подзорную трубу, целиться из пистолета в воображаемых врагов, слушать дедушкины истории было невероятно интересно. Он рассказывал о странах, в которые мы плыли, о кораблях, об опасностях, поджидавших путешественников на каждом шагу. Мы попадали в штормы, натыкались на подводные рифы, пиратские судна под черным флагом брали нас на абордаж. Так волшебный мир приключений мы узнали задолго до того, как прочитали известные, ставшие потом любимыми, книги Жюль Верна, Стивенсона, Густава Эмара, Луи Буссенара и др. Мгновенно включаясь в игру, переживали все происходящее, переносясь в далекие времена.

Наконец, после всех приключений корабль прибывал в портовый восточный город. Мы спускались на берег, переходили в другую комнату и оказывались за столиком с красивыми тарелочками с необычными зубчатыми краями, на них лежали горстки изюма – восточные сладости, слушая рассказы о восточной архитектуре, костюмах, обычаях этой страны. Мы были совершенно загипнотизированы дедушкиными историями, а подлинные вещи придавали всему оттенок правдоподобности. Вместе с тем все это было похоже на сказочный сон, как в «Щелкунчике» Гофмана. Но происходящее – спектакль, а дедушка – режиссер. С некоторыми вариациями игра повторялась много раз, дедушка был невероятный выдумщик, фантазия его неистощима. Я думаю, ему было бы приятно знать, что мы с братом Сережей помним эту игру, что она продолжает жить в нас.

Но вот раздавался звон колокольчика, возвращавший нас к действительности. Пора обедать. Мы переходили в столовую, которая была почти полностью занята большим круглым столом, покрытым белой крахмальной скатертью. На ней - белый с синим английский сервиз “Vedgwood”. Все занимали свои неизменные места – сначаладедушка с бабушкой, от них по обе стороны дети и внуки рассаживались по старшинству.

Главное блюдо – пельмени. С невероятным аппетитом мы поглощали маленькие (размер очень важен) пельмени, макая их в тарелочку с уксусом и перцем. После обеда дедушка читал нам вслух любимого им Гоголя – «Вечера на хуторе близ Диканьки» или главы из «Тараса Бульбы». Когда доходил до описания казни Остапа, голос его начинал дрожать, на глаза наворачивались слезы. О чем он в этот момент думал?

Еще дедушка очень любил цирк и перед Новым Годом иногда водил нас на праздничные представления на Цветной бульвар. Там тогда царствовал клоун Карандаш. Дедушка рассказывал о цирковых династиях, и у меня складывалось впечатление, что артисты – одна большая семья, живущая прямо в цирке вместе с животными, что это их общий дом.

А как-то раз мы вместе с ним развеселили весь Пушкинский бульвар (теперь Тверской). Дедушка обычно ходил с палкой-тростью. Взяв нас на прогулку, он, как фокусник, достал откуда-то и дал мне и Сереже по маленькой тросточке. Каких только диковинок не было у дедушки! И вот наша троица – он маленький, но очень солидный, в шляпе, с бородой – степенно вышагивает по бульвару с тросточками. Прохожие удивленно смотрят на нас, оборачиваются – что за странные люди? Наверное, решили, что мы лилипуты из цирка. Дедушка хитро улыбается - доволен, что устроил небольшое представление. Эффект достигнут.

Как же нам с Сережей невероятно повезло!».