Фото предоставлено Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В.Щусева

Фото предоставлено Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В.Щусева

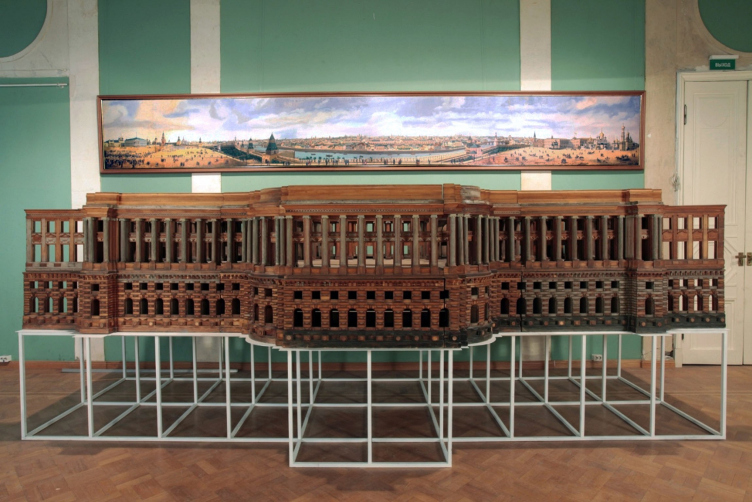

Судьба модели с самого начала складывалась непросто – как и судьба ее автора, отвергнутого гения русской архитектуры Василия Баженова. В первый раз ее серьезно повредили, когда возили в 1773-74 годах в Петербург для утверждения проекта у императрицы. Большую часть XIX века она в разобранном виде путешествовала по разным музеям и хранилищам Москвы. Впервые после Баженова ее собрали в 1906 году, но уже в 1929 снова разобрали. С тех пор она еще дважды реставрировалась и собиралась, но уже фрагментарно. Однако сейчас реставрация модели продолжается. Заведующий отделом реставрации музея Андрей Львович Моисеев не уверен, что ее удастся восстановить целиком, для этого нет и площади достаточных размеров, ведь общая длина модели 17 метров, но он поражен ее качеством. Удивительно, во-первых, состояние древесины – оно отличное. Считается, что дерево для модели, а это главным образом лиственница, было взято от разобранного как раз в то время дворца Алексея Михайловича в Коломенском. Во-вторых, поражает качество исполнения – не только высокая проработка архитектурных и декоративных деталей, но и тщательная обработка тех частей модели, которые никогда не откроются взору зрителей. Впрочем, Василий Баженов поражал качеством исполнения моделей еще своих профессоров в Париже и Риме. Кроме того в процессе проектирования он отводил модели основную роль, для него она была «уже половиной практики», именно на ней он отрабатывал тектонику и зрительное равновесие будущей постройки, поэтому новая экспозиция музея демонстрирует публике два варианта решения центральной части дворца, выходящей к Москве-реке.

Фото предоставлено Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В.Щусева

Большой Кремлевский дворец должен был стать не просто постройкой – он мыслился как новое лицо Москвы, превращение ее культурного и политического центра из средневековой крепости в оплот Просвещения. Идея Москвы как третьего Рима должна была обрести в этой постройке материальность. Неслучайно центральная площадь дворца – овальная – рождает ассоциации с площадью перед собором Святого Петра в Риме. Ясность и регулярность плана дворца соответствовала амбициям Екатерины создать столь же регулярное идеальное государство. Проект, как мы знаем, не был реализован, но модель Баженова еще при его жизни обрела ценность самостоятельного произведения, она стала школой классицизма для русской архитектуры. Модель демонстрировалась в специально построенном макетном доме в Кремле, была открыта для обозрения публики в Петербурге, Карамзин в 1817 году назвал ее одной из московских достопримечательностей, в начале ХХ века она была в экспозиции Политехнического музея. Материальное свидетельство одной из самых блестящих эпох российской истории теперь доступно и нам. А материя, как сказал Пьер Тейяр де Шарден, обладает изначальным свойством духовности.

Фото предоставлено Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В.Щусева

Фото предоставлено Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В.Щусева

Фото предоставлено Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В.Щусева

Фото предоставлено Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В.Щусева