Ситуационный план. ЖК «Крылатская 33», проект

© АБ «Остоженка»

Ровно с юга на север от Рублевского шоссе тогда же, в 1980-е был проложен Осенний бульвар, прямой, как стрела, на 2 километра. Сложность в том, что местность пересеченная: перепад рельефа от склона Москвы-реки до шоссе здесь 40 метров; и до реки еще 20 метров. Место так и называлось Крылатская гора, в XII–XIV веках тут было укрепленное поселение. Бульвар 1980-х поэтому получился ступенчатым, с перепадами и лестницами, но пространственная ось-прострел, указывающая, проходя над Серебряным бором, аккурат на Троице-Лыково – все же есть.

На нее-то и нанизан новый жилой комплекс «Крылатская 33», спроектированный архитекторами «Остоженки». В будущем – главный высотный акцент, он «ведет» за собой всю стаю здешних микрорайонов, замирая башнями перед перекрестком над Москвой-рекой.

ЖК «Крылатская 33», проект

© АБ «Остоженка»

Свободный участок на углу образовался из-за того, что здесь в 1970-е планировали перекресток будущего проспекта Маршала Жукова и линии метро. Проспект прошел в туннеле вдоль реки, метро восточнее, а прямоугольник на пересечении двух улиц долгое время служил открытой парковкой.

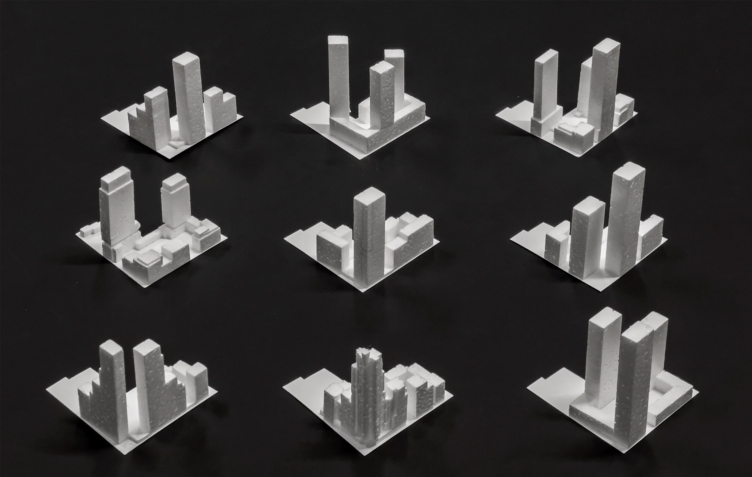

Форма сложилась не сразу – поначалу было довольно-таки много вариантов.

ЖК «Крылатская 33», проект

© АБ «Остоженка»

В конце концов остановились на версии, которую сложно назвать ортодоксальной в контексте современных московских поисков. Предположу, что еще 10 лет назад здесь имел шанс появиться секционный квартал 100-метровой (ну, может быть, 70-метровой) высоты. Пять лет назад, вероятно, предпочтение бы отдали композиции из 3–4 башен, в плане близких к квадрату.

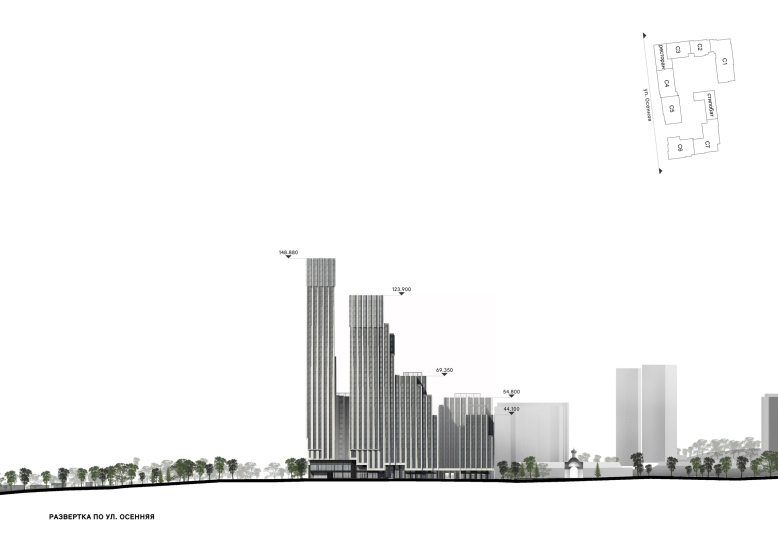

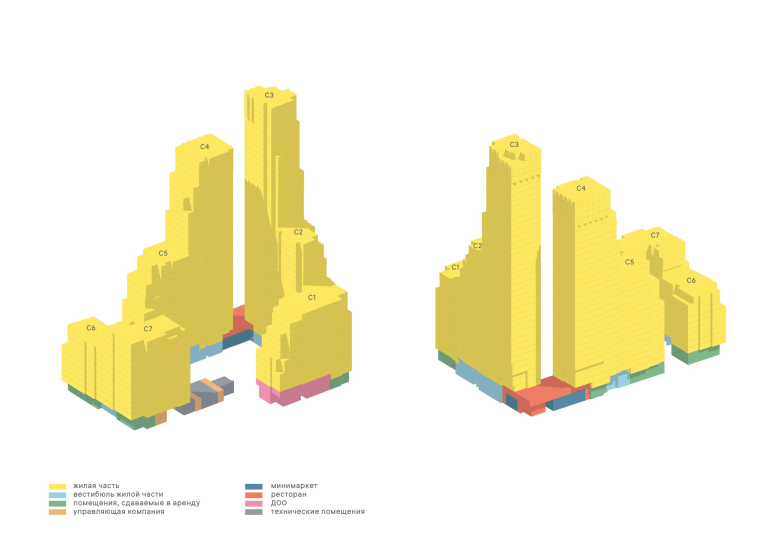

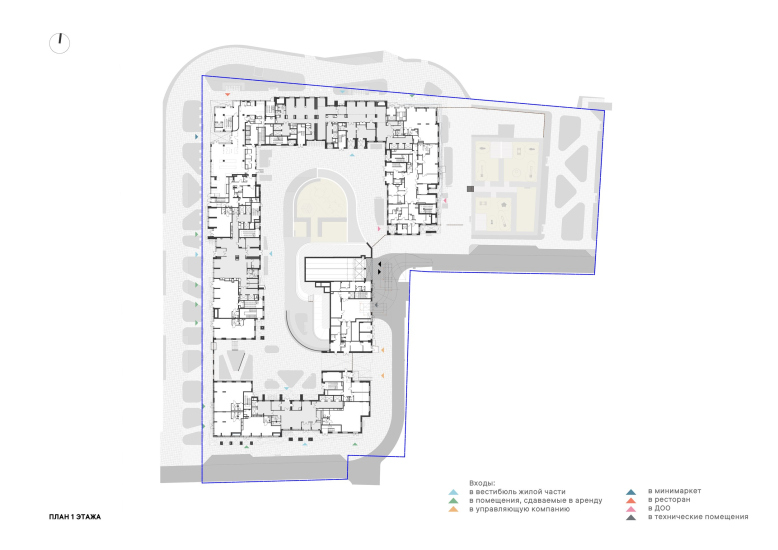

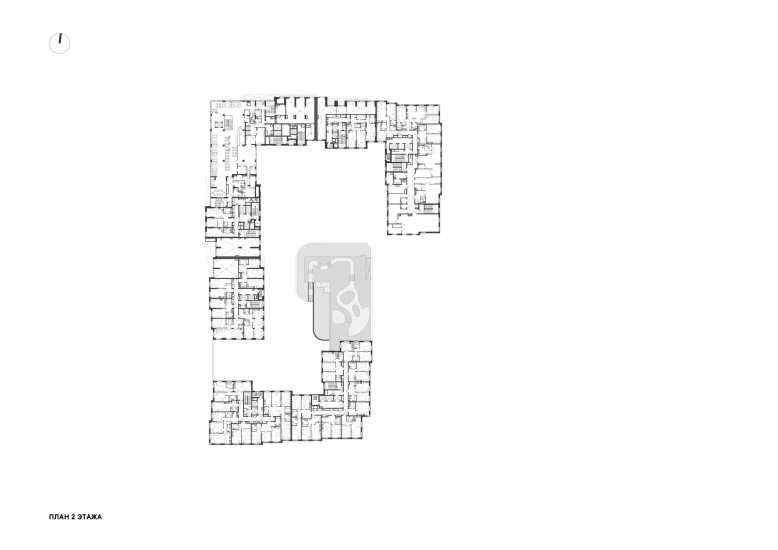

А здесь смесь нескольких привычных типов крупномасштабного жилья. Квартал, в плане почти замкнутый. Но пространственно – раскрытый. В сторону жилых домов и недавно построенной церкви объемы постепенно ниспадают до «плеч», которые находятся на одном уровне с многоэтажками 1980-х: от 43 до 55.5 метров.

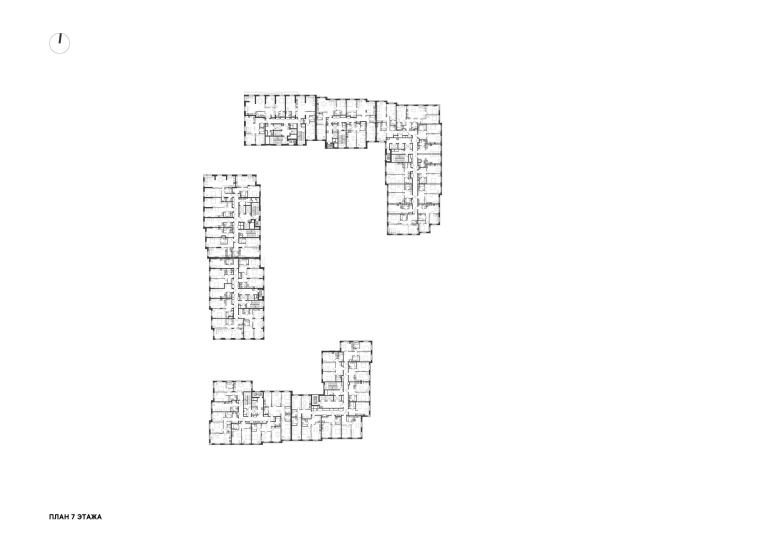

Хочется себе представить комплекс в виде параллелепипеда, срезанного – посеченного плоскостью – от верхнего северо-западного угла к юго-восточному. Действительно, если провести линию по верхушкам, получится этакая, по образному выражению архитекторов, «юбка», или шлейф какой-нибудь дамы с позднеготической миниатюры.

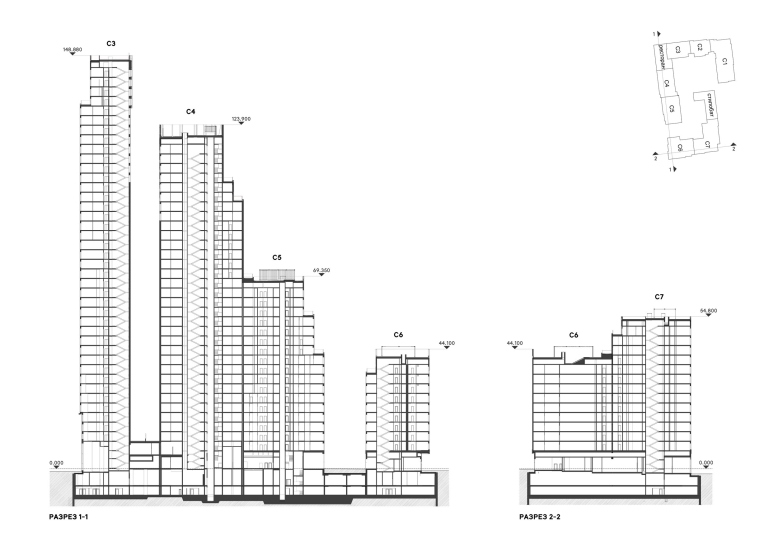

Но это вовсе не так, поскольку построение ступенчатое. На каждой ступени – террасы примыкающих к ним квартир, расположенных если не хаотически, то и не равномерно. Шаги то большие, то совсем маленькие, террасы тоже разного размера, иногда торцевые, иногда на углах.

Тут нет размеренной поступи, и нет очень уж значительного, размашистого простора; ступенчатый объем можно сравнить с геологическим образованием: оно развивается, шаг за шагом, как будто ледяные скалы или колония кристаллов столбик за столбиком «экструдируют себя» из земной поверхности. По определенным правилам, снизу вверх, строго вертикально – но с целым рядом живописных нюансов.

Принципиальным было создать доминанту, высотный акцент, на углу двух улиц; это логичный градостроительный прием – «закрепить» перекресток, обозначить его.

Важным решением – оно возникло в процессе поиска итоговой формы – стало разделение угловой доминанты на две башни. Они поставлены достаточно близко друг к другу, чтобы образовать высотный силуэт, но в то же время это не единый гигантский объем-«обелиск». Между объемами возникают какие-то взаимоотношения, завязывается сюжет. Так что основным акцентом стали не башни, а расстояние между ними: как будто две пластины приблизились, но не сошлись до конца. Это самая энергоемкая часть – из-за прогала возникает некий магнетизм, так что главную роль в композиции играет не массив, а пространственная пауза.

Я сейчас вижу, что в окончательной версии проекта мы приобрели и многое другое, прежде всего контур здания, вырастающий из окружающей застройки – художественно-случайной формы, как будто здесь капала соль и выросли кристаллы. Или произошло естественное выветривание, эрозия некоей «горы», где устойчивые пласты сохраняются, а мягкие породы уходят, и остаются террасы.

Важным решением – оно возникло в процессе поиска итоговой формы – стало разделение угловой доминанты на две башни. Они поставлены достаточно близко друг к другу, чтобы образовать высотный силуэт, но в то же время это не единый гигантский объем-«обелиск». Между объемами возникают какие-то взаимоотношения, завязывается сюжет. Так что основным акцентом стали не башни, а расстояние между ними: как будто две пластины приблизились, но не сошлись до конца. Это самая энергоемкая часть – из-за прогала возникает некий магнетизм, так что главную роль в композиции играет не массив, а пространственная пауза.

Я сейчас вижу, что в окончательной версии проекта мы приобрели и многое другое, прежде всего контур здания, вырастающий из окружающей застройки – художественно-случайной формы, как будто здесь капала соль и выросли кристаллы. Или произошло естественное выветривание, эрозия некоей «горы», где устойчивые пласты сохраняются, а мягкие породы уходят, и остаются террасы.

Павел Журавлев, директор, АБ «Остоженка»

Мы начали с массинга, вылепили контуры исходя из положения объекта в городе – и, надо сказать, затем немалых усилий стоило удержать форму в проектно-планировочной работе: потребовалось много дополнительных проработок, конструктивных и инженерных решений. Хотя проект с самого начала не был «перегружен ТЭПами», в этом его большое достоинство, это позволило нам сохранить пространство и «воздух», достаточно свободно работать с пропорциями в рамках первоначальной максимальной высоты 150 метров. Нам даже не захотелось увеличить высоту башен, когда в Москве отменили ограничения.

Сама по себе «гибридная» типология, сочетающая квартальные секции и башни – в чем-то удобна, поскольку позволяет варьировать подходы. Один объем у нас ориентирован по Крылатской, другой по Осенней улице, в одном квартиры имеют удобную меридиональную ориентацию, другой состоит из широтных секций, с которыми работать как правило сложно. В конечном счете секция номер три, самая высокая, у нас получилась тонкой, там всего три квартиры на каждом этаже.

Сама по себе «гибридная» типология, сочетающая квартальные секции и башни – в чем-то удобна, поскольку позволяет варьировать подходы. Один объем у нас ориентирован по Крылатской, другой по Осенней улице, в одном квартиры имеют удобную меридиональную ориентацию, другой состоит из широтных секций, с которыми работать как правило сложно. В конечном счете секция номер три, самая высокая, у нас получилась тонкой, там всего три квартиры на каждом этаже.

Так вот, планы – сродни силуэтам, разнообразны в рамках разумного. Или можно сказать иначе: «вылеплены» вместе с формой, прорисованы поштучно. Секция может завернуть за угол на ширину одной комнаты – и там состыковаться с соседней секцией. Тут можно разное найти, не зря авторы говорят о стараниях по вписыванию квартир в массинг. В общем-то, современные архитекторы в рамках крупного жилого строительства именно этим прежде всего и занимаются: формируют силуэт из набора планировок. Пластины фасадов выдвигаются вперед консолями, и образуют уступы: все не очень глубокие, но асимметричные. План вьется уступчатой змейкой, хотя и в рамках прямоугольного контура.

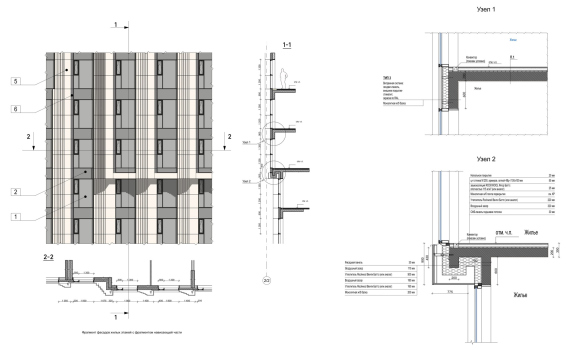

Верхние этажи башен – тоже в результате пластических поисков – авторы превратили в «головы» со стеклянной «гармошкой» фасадов, составленной из, скажем так, линии прямоугольных треугольников без гипотенуз. Таким образом, не затронув конструктив, квартиры удалось осветить очень хорошо, «уловить» свет. Стоя в таком выступе, и впрямь, вероятно, можно почувствовать себя парящим над городом.

Стеклянные «зубья» верхних частей башен повернуты в направлении, противоположном скосам пилонов в основной части – так что «головы» должны быть заметны в силу иной освещенности поверхностей; ночью к этим отличиям добавится свечение изнутри.

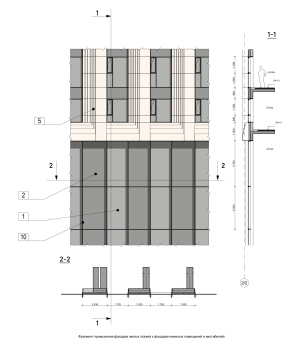

Если «головы» стеклянные, то пилоны основной части – почти белые; на данный момент фасадный материал не определен окончательно, но планируется стеклофибробетон, похожий на камень. У пилонов – крупные ступенчатые, a-la Скарпа, края, и с эффектом утоньшения простенка снизу вверх. «Светлокаменные» фасады довольно существенно нависают над стилобатным уровнем, внизу их объединяет уступчатая горизонталь, вторящая верхнему контуру здания, но в более «материальном» срезе, позволяя прохожему почувствовать толщину дома.

Эффект углубления, отступа нижних ярусов особенно заметен в угловом двухэтажном объеме, который соединяет две башни наподобие шарнира. Второй этаж будет занят рестораном, в него ведет открытый марш лестницы из входного холла. Тем не менее снаружи это цельный объем, очень простой, стереометрический по форме и немного углубленный. Я бы сказала, он с модернистской скромностью отступает от красной линии; или наоборот, приоткрывает «внутреннюю материю» здания под- и между завесами фасадов, позволяя пешеходу непосредственно с ней взаимодействовать.

ЖК «Крылатская 33», проект

© АБ «Остоженка»

Лобби в нижнем ярусе комплекса – тоже большое, общей площадью 300 м2, так что оно носит гордое звание гранд-лобби; высота потолков от 5.5 до 7 метров; архитекторы сделали эскизные проекты интерьеров – только для того, чтобы понять, какие ощущения будет формировать это пространство. Пока что, до итогового декорирования – сдержанно-величественные.

Под комплексом – 2 яруса подземной парковки, сваи и стену в грунте планируется соорудить глубокими, до 40 метров в глубину. Приватный двор располагается на кровле паркинга, проект ландшафта тоже предложен «Остоженкой». Особенности – в зонировании. Во-первых, двор запланирован уровнем ниже тротуара улицы Осенней, отделен от нее пилонадой и лестницей, ведущей вниз.

ЖК «Крылатская 33», проект

© АБ «Остоженка»

Во-вторых, с противоположной стороны двора, там, где южная секция поворачивает к востоку – его продолжает одноярусный объем технического блока, где, в частности, размещена закрытая камера для сбора мусора – пока что не частое для Москвы явление. На кровле техблока со стороны двора архитекторы предложили пышную альпийскую горку. В восточную секцию встроен детский сад.

Работа над проектом «Крылатской 33» велась в 2022–2024 по заказу девелопера Капитал Групп. Но затем заказчик проекта сменился, теперь строительством и продажами комплекса занимается СЗ «Сияние».

Антон Чугунов, заместитель директора по проектированию, СЗ «Сияние»

Мы получили этот проект на финальной стадии, когда он уже находился в экспертизе. Считаем, что задачи, поставленные перед проектной группой – Капитал Групп и архитектурным бюро «Остоженка», – выполнены на высоком уровне: ТЭПы, концепция, «посадка» комплекса… Он гармонично вписывался в окружающую застройку. Мы продолжаем работу с коллегами и планируем реализовать проект в установленные сроки – ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года. Если потребуется уточнение технических решений, в частности по фасадам, мы будем согласовывать их с архитекторами.

Что касается реакции местных жителей, естественно, при любом новом строительстве есть как сторонники, так и те, кто воспринимает изменения настороженно. Однако проведенный нами неформальный опрос показал, многие жители Крылатского ждали открытия продаж, чтобы рассмотреть возможность приобретения жилья в новом комплексе. В районе – нехватка качественных предложений: последние «точечные» проекты были реализованы в конце 1990-х – начале 2000-х, в основном ближе к Рублевскому шоссе. А Крылатское – район с особой атмосферой, окруженный парками, что формирует устойчивую локальную идентичность жителей. Многие стремятся сохранить связь с районом, особенно при расширении семей. Новый проект – фактически единственное предложение в сложившейся застройке, и мы видим устойчивый интерес к нему со стороны местных жителей.

Что касается реакции местных жителей, естественно, при любом новом строительстве есть как сторонники, так и те, кто воспринимает изменения настороженно. Однако проведенный нами неформальный опрос показал, многие жители Крылатского ждали открытия продаж, чтобы рассмотреть возможность приобретения жилья в новом комплексе. В районе – нехватка качественных предложений: последние «точечные» проекты были реализованы в конце 1990-х – начале 2000-х, в основном ближе к Рублевскому шоссе. А Крылатское – район с особой атмосферой, окруженный парками, что формирует устойчивую локальную идентичность жителей. Многие стремятся сохранить связь с районом, особенно при расширении семей. Новый проект – фактически единственное предложение в сложившейся застройке, и мы видим устойчивый интерес к нему со стороны местных жителей.

Действительно, «Крылатская 33» станет здесь едва ли не первым новым жилым комплексом, и уж как минимум – первым крупным, построенным по стандартам, утвердившимся в Москве за последние 5–10 лет: двор без машин, сложное функциональное наполнение стилобатного яруса... Сами террасы и панорамные окна – уже хороший плюс, в таком-то природном окружении. Оно, окружение, во многом служит основанием для позиционирования проекта как экологичного. В тот же перечень можно вписать закрытую площадку для сбора мусора и приточно-вытяжную вентиляцию и VRF-системы кондиционирования.

Но вернемся к образности. На что он, все-таки, похож? Как уже было сказано, в типологическом отношении комплекс «гибридный», в нем «слиты» квартал, секции и башни. А данные намеком аллюзии на ар-деко, прежде всего ступенчатые края пилонов, с одной стороны, растворяются в стеклянно-металлическом фоне, а с другой, нивелируются крупным форматом всего квартала.

Крупная штриховка-частокол организует стеклянную массу, как будто удерживает ее в некоей «корзинке». Чей силуэт, на мой взгляд, раскрывает тему «деконструкции высотки». В некоторых ракурсах – особенно если представить себе, что плывешь по Москве-реке вниз по течению, например, на сап-бордах, новый комплекс будет именно таким: ступенчато-пирамидальным. Поворачиваешь – и понимаешь, что «пирамида» не целая, в ней не только есть разрыв, она еще и состоит из двух плоскостей. Как будто здесь, на склоне реки и «в начале» Москвы нам показывают некий «спойлер»: бело-стеклянный абрис высотных зданий, узнаваемых символов города, выстроенных по Садовому кольцу, так же как и ниже по реке, на Воробьевых горах. Но только силуэт – заметно более лаконичен, сдержан в духе языка модернистской архитектуры, в котором были выстроены «старые» панельные дома Крылатского.

Архитекторы «Остоженки» известны как контекстуалисты с внимательным отношением к городу. Но вырастить призрак высотки из крови и плоти микрорайонной стилистики – это надо уметь так погрузиться в контекст.