История каменного строительства на каргопольской земле восходит ко временам Ивана Грозного, при котором в 1562 г. был построен городской собор Рождества Христова. Однако, как и в большинстве других регионов Русского Севера и Северо-востока, непрерывное каменное строительство началось в Каргополе позже, после сер. XVII в. Отличительной чертой местной архитектуры был материал — белый камень. Первые посадские храмы города — Рождества Богородицы (1678–1682), Благовещения (1682–1692) и Воскресения (1692) — получили широкую известность благодаря своему великолепному белокаменному резному декору, имитирующему кирпичные детали «дивного узорочья».

Строительство первых монастырских храмов относится уже к началу XVIII в. В 1707 г. был заложен собор главного каргопольского мужского монастыря — Спасо-Преображенского, бывшей Вассиановой Строкиной пустыни, находившегося напротив Каргополя через Онегу; в 1715 г. был освящен центральный нижний престол, в 1717 — центральный верхний . В том же 1707 г. был заложен каменный Успенский собор в Александровом Ошевенском монастыре, находящемся на р. Чурьеге, примерно в 40 км к северу от Каргополя и в 15 км к юго-западу от Троицкого погоста. Строительство этого первого вне города каменного сооружения на Каргополье продвигалось медленно. В 1712 и 1714 гг. были освящены боковые нижние приделы; вероятно, вскоре после этого строительство храма вчерне было завершено. Центральный нижний престол освятили только в 1730 г., а центральный верхний — в 1734 г. Несколько позже началось каменное строительство в пригородном Успенском женском монастыре, или пустыни Иоанна Волосатого, расположенном на холме к югу от города. Деятельная игуменья Иулиания выхлопотала разрешение на постройку еще в начале 1710-х гг., но работы развернулись только после ее смерти (1715 г.) «на найденные в 1716 году строителя оного монастыря инока Ионы серебряные 101 рубль» . Верхние боковые приделы были освящены в ноябре 1730 г. ; в литературе в качестве годов постройки упоминаются 1719, 1747 и 1750 . Из этих монастырских соборов до нашего времени сохранился только Ошевенский; Спасо-Преображенский известен по нескольким неопубликованным фотоснимкам. Архитектура этих зданий сильно отличается от местных храмов конца XVII в.: качество кладки ухудшается, декор практически исчезает, тонкую белокаменную резьбу сменяют грубоватые кирпичные детали; при этом сохраняется определенная преемственность в наборе декоративных деталей, что не позволяет говорить о полной смене мастеров артели. Низкое строительное качество и аскетизм декора останутся характерными признаками каргопольской каменной архитектуры на протяжении всего XVIII в.

После перерыва, связанного, по-видимому, как и везде в русской провинции, с указом 1714 г. о запрете на каменное строительство вне Петербурга и отъездом и так немногочисленных — о чем свидетельствует медленность строительства монастырских храмов — мастеров, в городе возводится еще несколько храмов. Первой освящается церковь Входа Господня в Иерусалим (1731 , не сохр.), затем строятся теплые Спасская церковь при Воскресенском храме (заложена в 1733 , не сохр.) и Никольская при Благовещенском (1733–1741 ), а также небольшая Вознесенская церковь в городском Святодуховом монастыре (после 1731–1741 ; сохр. частично). Наконец, на соборной площади возводится огромный холодный храм Рождества Иоанна Предтечи (1740–1751 ). Впервые появляются и сельские каменные храмы. Одним из первых была Никольская церковь в Бережной Дуброве на Онеге, примерно в 80 км к северу от Каргополя и в 30 км ниже Троицы по реке . В 1744 г. был освящен Никольский храм в селе Тихманга — недалеко от места впадения одноименной реки в озеро Лаче, к югу от Каргополя. И в том же году освящается храм Троицкого погоста , являющийся, таким образом, одним из первых — если не первым — сельским каменным храмом Каргополья.

Троицкий храм [03–07]сложен из местного грубо обработанного белого камня, в некоторых местах, в основном, в кладке верхних частей стен и сводов, использован кирпич. 2-столпный четверик храма слегка вытянут по поперечной оси. Столбы квадратные в сечении, относительно тонкие, разделяют пространство храма на шесть равных ячеек, которые были перекрыты крестовыми сводами (частично сохранились в северо-западном углу). Храм имел пять глухих глав, основания боковых, стоявших над самыми углами четверика, сохранились. Согласно рисунку Г. А. Алфёровой, стены завершались невысокими щипцами (по четыре с каждой стороны), шейки главок также имели щипцы у основания. Можно предположить, что они реконструированы по результатам натурных обследований, т. к. на единственной известной фотографии — низкого качества — храм изображен с четырехскатной кровлей и щипцов над стенами не видно; правда, можно заметить нечто, напоминающее щипцы у оснований глав. Сейчас над остатками карнизов храма виднеются каменные фрагменты, однако установить их форму при осмотре с земли не представляется возможным. С востока к основному объему храма примыкал равный ему по ширине невысокий алтарь с тремя полукружиями апсид, из которых в относительной целостности сохранились центральная. Алтарь, в котором располагалось три престола — Троицы (центральный), Ильи Пророка (вероятно, левый) и Алексия Человека Божьего — открывался в храм тремя широкими арочными проемами; центральный в настоящее время частично заложен. Иконостасы находились у восточной стены; иконы центрального были написаны под руководством И. И. Богданова-Карбатовского (1716–1801), чья артель после пожара 1765 г. создала дошедший до наших дней иконостас Христорождественского собора в Каргополе. С запада к основному объему храма примыкал невысокий притвор, от которого уцелели нижние части. Он был ýже четверика, открывался в него тремя арочными проемами, центральный из которых шире боковых. Главный вход в храм располагался по центру западной стены притвора, второй был устроен в северной стене, против северного столба. Храм двусветный: три окна расположены на западном фасаде (над притвором), четыре — на северном (друг над другом справа и слева от входа), пять — на южном (три в нижнем ярусе, два — над боковыми нижними окнами). Все окна имеют полуциркульное завершение, некоторые из нижних заключены в простые прямоугольные ниши, верхние — в прямоугольные ниши с несколькими уступами, фланкированные «колонками» из полочек и двойных бусин (выложены из кирпича, позже стесаны). Стены четверика фланкированы лопатками; на рисунке Г. А. Алфёровой на южном фасаде ошибочно показана несуществующая средняя лопатка.

Храм без сомнения является произведением местных мастеров. Об этом свидетельствует и смешанная кладка из белого камня и кирпича, и набор декоративных элементов (прямоугольные ниши и «колонки» из полочек и двойных бусин на южном фасаде колокольни Ошевенского монастыря, 1707–1730, и на северном и южном фасадах собора Спасо-Преображенского монастыря, 1707–1715, не сохр.). Объемно-пространственное решение храма также находит ряд близких параллелей. Из монументальных храмов соборного типа в традициях предыдущего столетия Троицкому в определенной степени близка церковь Рождества Иоанна Предтечи в Каргополе (1740–1751). Это тоже двустолпный, пятиглавый храм с трехчастным алтарем и притвором, соединенным с храмом тремя широкими входами. Однако конструкция сводов здесь совсем иная, четверик трехсветный, притвор значительно ниже него, алтарные апсиды усложненной формы и соединены с основным пространством храма небольшими проемами в алтарной стене. Пропорции слегка вытянутого по поперечной оси четверика Троицкого храма близки скорее местным бесстолпным церквям с трапезными — Спасской (1733, не сохр.) и Никольской (1733–1741) в Каргополе и Никольский в Тихманге (1744). Это двусветные храмы с трех- или одночастными (Тихманга) апсидами и сильно вытянутыми трапезными. Их четверики перекрыты деревянными кровлями (об устройстве Спасской церкви можно судить только по описанию в метрике 1887 г. ), завершенными широко расставленными глухими главами. Т. о., Троицкая церковь объединяет в себе черты столпных храмов соборного типа — с 1680-х гг. строившихся в Каргополе в качестве приходских церквей — и небольших бесстолпных.

По мнению Г. В. Алфёровой, архитектура храма связана с постройками Соловецкого монастыря [08]. Двустолпный интерьер Троицкой церкви «в значительно меньшем масштабе повторяет Преображенский собор» (1558–1566), каменные щипцы над карнизами — соответствующую форму Успенской трапезной церкви (1552–1557) . Первое соображение не вызывает возражений, но второе представляется спорным, поскольку сходство между упомянутыми щипцами очень приблизительное. Зато об ориентации на Преображенский собор свидетельствуют, как кажется, и иные формы Троицкой церкви. Небольшие щипцы у основания барабанов символически обозначают щипцы кровель четырех приделов на крыше соловецкого собора. Этот прием известен и по некоторым другим постройкам, ориентирующимся на тот же образец — например, Успенской церкви Пертоминского монастыря (1683–1692, не сохр.), вотчины Соловков на Летнем берегу Белого моря, и Троицкой церкви Телегова монастыря (1743–1744, не сохр.) в среднем течении Северной Двины. Сходны с прототипом суровые поверхности стен с их плоскими лопатками и почти лишенными украшений оконными проемами. Как подражание боковым приделам на крыше образца, далеко отстоящим от центрального барабана, может рассматриваться широкая расстановка боковых глав Троицкой церкви; эта черта особенно подчеркивалась на иконных изображениях монастырского собора, которые, думаю, играли в распространении его архитектурных форм едва ли не большую роль, чем сами постройки.

Пристальный интерес к формам почитаемой обители, кратчайший путь к которой из центральной России шел по Онеге, не вызывает удивления. Соловецкий монастырь был «духовным центром и оплотом Беломорья, образом того неприступного “камня веры”, той Фаворской горы, над которой воссиял нетварный Божественный Свет Преображения» . Троицкий храм — не первый пример обращения к соловецкому архитектурном языку на каргопольской земле. Первыми обратились к нему, по-видимому, мастера, построившие собор Спасского монастыря [09]. Двухэтажный храм был относительно невысоким, с широко расставленными главами. С запада примыкал неглубокий притвор во всю ширину фасада, напоминавший подобный притвор-галерею перед соловецким Преображенским собором. Стены нижнего этажа каргопольского храмам имели заметное утолщение в нижней части, которое, по всей видимости, имитировало валунный подклет образца. Окна основного объема были небольшими и имели очень скромные наличники, в нижнем этаже вообще были лишены обрамления. Стены были разделены на прясла скромными лопатками. Подобное декоративное решение, как уже отмечалось выше, контрастирует с отличавшимся особой изощренностью белокаменной резьбы каргопольским вариантом «дивного узорочья» и находит наиболее разумное объяснение в контексте ориентации на аскетические формы образца. Последующие каргопольские постройки сохранили многие из этих черт, например, широкую расстановку глав или почти полное отсутствие декора, однако говорить о новом, прямом обращении к прототипу, приходится в очень редких случаях. Это, помимо собора Ошевенского монастыря (о нем ниже) и Троицкого погоста, — церковь Рождества Иоанна Предтечи [10]. Ее центральная световая глава расположена между слегка смещенными к центру храма столбами, соединенными с восточной и западной стенами широкими арками. Этот величественный, наполненный светом и воздухом интерьер в большей степени близок пространству собора Соловецкого монастыря, чем затемненное помещение Троицкой церкви с ее глухими главами. Вторая необычная черта Предтеченской церкви — бочкообразное покрытие алтарных апсид, в котором может быть усмотрено не просто прием деревянного зодчества , но воспроизведение завершенного щипцами четверика соловецкой Успенской трапезной церкви, в том виде, в котором оно изображалось на иконах того времени. Позже это решение алтарной части было повторено в соборе Духова монастыря в Каргополе (1772–1779 ).

Итак, Троицкая церковь Троицкого погоста стала одним из немногих памятников Каргополья, мастера которого напрямую обратились к Преображенскому собору Соловецкого монастыря как к образцу.

Архитектура второго храма Троицкого погоста, Христорождественского (1790–1799 ), также копирует соловецкий образец, но на этот раз опосредованно [11–16].

Как и соседний храм, он сложен, в основом, из белого камня, своды и притвор с колокольней — кирпичные. В основе этого монументального сооружения — двухэтажный четырехстолпный кубический объем. Над его центральной частью возвышается дополнительный четверик, с востока примыкает прямоугольная в плане апсида с дугообразной восточной стеной, с запада — неглубокий притвор с возвышающейся над ним колокольней; притвор слегка смещен в южную сторону относительно главной оси храма. Трапезная в храме отсутствует. Своды нижнего этажа покоятся на огромных (ок. 2 м у основания) квадратных в плане столбах. Апсиду занимал центральный придел, боковые были устроены в углах храма, слева и справа от восточных столбов. Центральный компартимент перекрыт крестовым сводом, боковые — коробовыми с распалубками. Верхний этаж в целом повторяет схему нижнего, с той разницей, что его центральный компартимент продолжается вверх световым четвериком с сомкнутым (на плане у Алфёровой ошибочно показан крестовым) сводом. Пять глухих глав, венчавших его, в настоящее время утрачены. Также не сохранились и четыре главы, стоявшие по углам основного куба. Железная крыша храма была сделана взамен деревянной в 1877 г. По контрасту с хорошо освещенным верхним четвериком, имеющим по два окна с каждой стороны, основное пространство храма было затемненным. Он имел лишь по три окна на каждом этаже с севера и юга (некоторые окна нижнего этажа сейчас растесаны, прорублены новые проемы), по три в каждой из апсид и по два с запада, по сторонам от притвора. Вход в храм находится по центру притвора, украшенного скромным портиком с четырьмя полуколоннами. Нижний ярус притвора (деревянные перекрытия не сохранились) освещен только двумя боковыми окнами, верхний также и двумя на западной стене. Колокольня, состоящая из двух массивных четвериков звона, завершалась шпилем на полусферической кровле. В 1867 г. на колокольне «вместо деревянного верхнего става» был «сделан новый из кирпича, шпиль обит черным железом» . Относится ли данное свидетельство только к верхнему или к обоим четверикам — не совсем понятно. Поскольку ярусы звона имеют тот же декор (наличник с лучковой перемычкой на плоских пилястрах, скромный карниз), что и западный фасад притвора (включая портик), не исключена возможность поздней переделки всех упомянутых частей. С другой стороны, характер кладки в тех местах, где она доступна для наблюдения, не свидетельствует о перестройках. Декор основного четверика скромен («стены гладкие и в них нет ничего, заслуживающего особого внимания» ). Верхний этаж имеет карниз из нескольких тонких валиков и полочек, нижний — с примитивным поребриком и зубчиками, традиционными для местной архитектуры. Центральные части северной и южной стены украшены тонкими пилястрами грубого исполнения, расположение которых носит нерегулярный характер. В настоящее время храм заброшен, обрушилась большая часть сводов второго этажа ; состояние остальных конструкций в целом удовлетворительное. Отмечу, что и в конце XIX в. состояние верхнего храма — «все почти иконы от сырости попортились» — не было блестящим.

В русской архитектуре известен лишь один аналог композиции Христорождественской церкви — собор Ошевенского монастыря, что было отмечено Г. В. Алфёровой [17–20 — все на один разворот! 17–19 объединить в один рисунок и сделать общую подпись]. Нет ничего удивительного в том, что храм погоста строился по образцу собора соседнего монастыря. Храмы эти очень близки по архитектуре. Успенский собор имеет, в отличие от церкви в Троице, традиционный алтаря с тремя полукружиями апсид, иную, первоначально шатровую, колокольню. Кроме того, на углах основного объема здесь отсутствуют дополнительные главки. Эти главки Христорождественской церкви выполняют ту же смысловую функцию, что и пятиглавие соседней Троицкой — напоминают о боковых приделах на крыше собора Соловецкого монастыря. Представляется, что именно их отсутствие в ошевенском храме не дало исследователям возможности увидеть, что и он строился по образцу собора Соловецкого монастыря, пусть и в очень специфической трактовке. Полагаю, что уникальный световой четверик над центральным компартиментом возводился как подражание «шатру» Преображенского собора — барабану с наклонными гранями, наполняющему светом пространство перед иконостасом. И выполнял он ту же функцию, поскольку иконостасы в Ошевенске и в Троице (по крайней мере, в верхних и боковых приделах) располагались между восточными столбами, превращая храмы, по сути, в двустолпные. Отсутствие трапезной и непосредственное примыкание притвора к храму также может быть объяснено ориентацией на Соловецкий собор, хотя данная черта характерна и для других каргопольских храмов. Возведение же колоколен над притвормами, объясняется, думаю, практическими нуждами.

Еще одна черта, роднящая упомянутые храмы — многопрестольность. Преображенский собор 1558–1566 гг. был семипрестольным, хотя его предшественник имел только один, Преображенский престол. Как отмечали исследователи, в посвящениях новых приделов Двенадцати апостолам и Семидесяти апостолам раскрывалась миссионерская роль монастыря, соловецким чудотворцам Зосиме и Савватию — следование братии служению, начатому здесь основателями обители, Архангелу Михаилу — упование в этом монашеском подвиге на его предстательство, Иоанну Лествичнику, Федору Стратилату — моление братии за царевичей, сыновей Ивана Грозного . Первые каменные храмы Каргополья — собор Рождества Христова, Благовещенская церковь — тоже были многопрестольными. Но если в случае с храмами XVI в. многопрестольность стала особой идеей, определявшей, в том числе, и архитектурный облик храмов , то в случае Каргополя посвящения престолов обычно не имели специальной смысловой нагрузки. Как правило, они переносились из упраздняемых деревянных храмов, и во многих случаях их многочисленность можно объяснить тем, что монументальные, часто двухэтажные здания соборного типа, которые строили в качестве приходских храмов, могли избавить от необходимости упразднять лишние престолы. Однако представляется, что для ряда храмов XVIII в. наименования престолов не были случайными.

Главный престол собора Cпасского монастыря в Каргополе находился в верхнем храме и имел то же посвящение Преображению, что и собор Соловецкого монастыря — особенно примечательное, если принять во внимание архитектурное уподоблением двух построек, о котором говорилось выше. Нижний храм был посвящен Сретению, боковые нижние приделы — св. Варваре (южный) и св. Антонию Сийскому (северный); южный престол верхнего храма был посвящен Рождеству Богородицы. Интересным представляется посвящение Антонию Сийскому, основателю знаменитой обители на двинских землях. О значении Троицкого Антониева монастыря говорит тот факт, что он стала вторым (и последним), после Соловков, в дальних северных земелях, где в XVI в. велось каменное строительство. Таким образом, посвящениями престолов Спасский монастырь был связан сразу с двумя великими монастырями Русского Севера.

Главный, верхний престол собора Александро-Ошевенского монастыря был посвящен Успению, хотя предыдущий, деревянный храм обители, был посвящен св. Николаю. Нижний храм был посвящен Сретению, его боковые приделы — Александру Ошевенскому (южный) и Кириллу Белозерскому (северный). Боковые приделы верхней церкви — Сергию Радонежскому (южный) и Флору и Лавру (северный). По мнению А. А. Королёва, уже в самом факте закладки в один год (1707) каменных соборов в Ошевенском и Спасском монастырях можно усмотреть соперничество между двумя монастырями, претендовавшими на роль духовного и церковно-административного центра Каргополья . Как уже говорилось, нижняя церковь Спасского собора была освящена в честь праздника Сретения Господня. «Само по себе это посвящение, видимо, не несло значимой символической нагрузки, но много позже, в 1730 г., состоялось освящение нижнего храма и в Ошевенске, и также в честь Сретения. До того Сретенской церкви в обители святого Александра не было, и посвящение столь значимого престола этому празднику вызывает справедливое недоумение. Скорее всего, настоятели Ошевенского монастыря … сознательно скопировали посвящение престола в Спасо-Каргопольском монастыре, оспаривая у последнего его административные полномочия. … Однако в скором времени актуальность этой символики ушла в прошлое, и значимость Сретенских престолов была забыта» . Значимым было посвящение престола местному покровителю преподобному Александру Ошевенскому; окно придела, где стояла его рака, было выделено особенно нарядным наличником [21]. Посвящение придела Кириллу Белозерскому, основателю монастыря, в котором прп. Александр принял монашеский постриг, также подчеркивало высокий статус обители, указывая на ее родство с одним из самых почитаемых монастырей России; не исключено, что подобный же «общегосударственный» смысл вкладывался и в посвящение еще одного придела св. Сергию Радонежскому. Таким образом, посвящения престолов складываются здесь в довольно стройную систему, подчеркивающую древность и самостоятельность традиции монастыря. Интересно, что в ней не находят себе места посвящения, связанные с Соловецким монастырем, к которому отсылают архитектурные формы. Думаю, это противоречие можно объяснить желанием ошевенских игуменов (в первую очередь, архимандрита Ефрема, упоминающегося в качестве настоятель с 1706 по 1740 г. ) одновременно и превзойти монастырь-соперник (в следовании архитектуре того же образца, в чем они, к слову сказать, потерпели полное фиаско), и проигнорировать его (в посвящении престолов) [22].

В этом контексте приобретает значение и посвящение престолов большого храма Троицкого погоста. Главный его престол, посвященный Рождеству Христову, располагался в нижнем храме, что для каргопольской традиции было весьма необычным. Центральный же престол верхнего храма был посвящен Успению — так же как и находящийся на том же месте главный престол архитектурного образца, собора Ошевенского монастыря. Эта ситуация вполне объяснима, если предположить, что храм строился на месте деревянного . Скорее всего, в замысле ктиторов главную роль играл престол Успения, однако храм в целом удержал иное посвящение, очевидно, главного престола своего деревянного предшественника. Что касается боковых приделов — нижних, Введения (северный ) и Трёх Святителей (южный), и верхних, Иоанна Предтечи (северный) и Кирилла Иерусалимского (южный), — то в их посвящении вряд ли можно усмотреть особый замысел.

Большой храм в Троице и собор в Ошевенске остаются пока уникальными в своем роде произведениями. Есть, тем не менее, основания предолагать, что еще один храм мог иметь сходные архитектурные формы. Речь идет о храме в селе Усть-Моша, стоящем на Онеге примерно на 80 км ниже Троицы, также крупном ярмарочном центре . Сейчас здесь не осталось ни одного храма, хотя к концу XIX их было целых четыре — три деревянных и шестипрестольный каменный. Уже само количество храмов свидетельствует, что никакой практической необходимости в многопрестольности каменного храма не было, и что она была связана с ориентацией на образец. Каменный храм был построен в 1799–1806 гг. , то есть сразу же вслед за храмом в Троице. Его главный верхний престол был посвящен Сошествию Святого Духа, нижний — Успению, боковые нижние — Афанасию и Кириллу (южный) и Флору и Лавру (северный), верхние — пророку Илии и Всем Святым. Посвящая нетитульный центральный престол Успению, заказчики усть-мошского храма подчеркнули, в первую очередь, связь с ошевенской обителью, но также и с храмом соседнего богатого села; посвящение же главного престола объясняется, скорее всего, посвящением деревянного предшественника. Изображения Духосошественского храма пока неизвестны, но в архивном деле есть одно указание, которое позволяет предположить, что не только в посвящении престолов, но и в архитектуре храма была близость с Троицей и Ошевенском. «По учиненному о консистории в лучшем виде плану, означенную двухэтажную церковь и колокольню в одних стезех … в … приходе строить дозволить, и план при указе приложен» . Не являются ли слова «в одних стезех» указанием на то, что колокольня непосредственно примыкала к храму, без трапезной? Конечно, слова об «учиненном в лучшем виде плане» указывают, скорее, на некий официальный классицистический проект, но полностью исключить возможность того, что храм в Усть-Моше был построен по подобию, и скорее всего, теми же мастерами, что и храм Рождества Христова в Троице, нельзя.

Итак, Троицкий погост на реке Онеге представляет собой весьма примечательное для русской архитектуры XVIII в. явление. Оба его храма ориентируются — один напрямую, другой опосредованно — на архитектуру Преображенского собора Соловецкого монастыря. И даже в контексте каргопольской архитектуры XVIII в., для которой некоторые формы соловецкого собора были едва ли не lingua franca, эти храмы выделяются особой убедительностью копирования избранного образца.

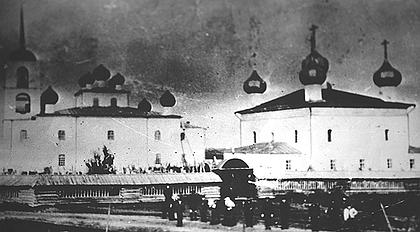

Ансамбль Троицкого погоста. Фото начала XX века.

Ансамбль Троицкого погоста. Фото: Л.К. Масиель Санчес, 2007 г.