Типология массового жилища соцгородов-новостроек первых пятилеток не может быть выявлена вне понимания социальной структуры населения рабочих поселков и городов, возникающих подле возводимых предприятий советской индустрии.

Несмотря на идеологически провозглашаемое властью социальное единство советского народа, реальная структура населения соцгородов-новостроек уже к началу первой пятилетки оказывается сильно дифференцированной. Причина заключена в той миграционной политике, которую «добровольно-принудительно» осуществляет советская власть для обеспечения строительства заводов потребным количеством рабочих рук. Перемещение и закрепление на новых местах обитания трудовых контингентов возводимых промышленных предприятий осуществляется несколькими способами:

1) за счет командирования на новостройки высшего руководства (номенклатурных работников). Планомерное формирование номенклатуры началось с 16 ноября 1925 г., когда Оргбюро ЦК РКП (б) принял развернутое положение «О порядке подбора и назначения работников» и утвердил списки номенклатуры должностей. Эти, и подобные им документы, в открытой печати не публиковались, но согласно им строилась вся реальная кадровая политика партийно-государственного аппарата. Так, номенклатура № 1 находилась в ведении ЦК (т. е. Политбюро, Оргбюро и секретарей ЦК); номенклатура № 2 находилась в ведении Учраспреда ЦК РКП (б), т. е. аппарата; а ведомственная номенклатура № 3, находилась в ведении Учраспреда ВСНХ.

Для понимания количества номенклатурных должностей, приблизительных величин кадрового состава номенклатуры и числа назначений – несколько цифр: через Учраспред ЦК РКП (б) между апрелем 1922-го - апрелем 1923 г. было назначено на должности в госаппарате – 10351 человек; между апрелем 1923-го - маем 1924 годов – 6088; между маем 1924-го - декабрем 1925-го – 12227 человек. Всего по номенклатурам № 1 и № 2 значилось 5723 должности. Все эти люди составляли несколько высших слоев госаппарата(1).

К началу индустриализации (во второй половине 1920-х гг.) номенклатура приобрела все внешние признаки своего особого положения, выражавшегося в иерархии распределительного обеспечения: единовременных пособиях и крупных премиальных к зарплате; спецпайках; квартирных привилегиях(2) и т.п.

2) за счет добровольного приезда («самотеком»), в широком диапазоне мотиваций, начиная от агитации, вербовки, добровольного получения направлений на ударные стройки по комсомольским путевкам и заканчивая приманиванием молодых людей возможностью получить на новостройках хоть какую-то крышу над головой. Агитаторы, сеть которых действовала по всему Советскому Союзу, призывали ехать на новостройки, обещали достойную заработную плату, жилье и снабжение, заключали с рабочими индивидуальные и коллективные договоры, которые, как правило, не исполнялись.

3) в результате вольного найма с последующим «добровольно-принудительным» удержанием. Так например, в строительстве Сталинградского тракторного завода осенью 1929 г. участвовали артели (общей численностью свыше 4 тыс. чел.), срок договоров с которыми истекал в ноябре месяце. «Строительство тогда было делом сезонным. На зиму обычно работы сворачивались, строители – а они, как правило, были сезонники – расходились по домам. На Тракторострое решили поломать эту традицию. Партком принял решение строить завод неослабными темпами и зимой 1929/30 г. Но для этого надо было удержать строителей-сезонников … отдельные артели уже стали отбывать. Партийная организация поставила задачу – закрепить сезонников на стройке, сделать их кадровыми рабочими, преобразовать артели в постоянные производственные бригады. Борьба разгорелась острая. Во главе артели стояли подрядчики, – это они подписывали договора и фактически были хозяевами артели, держали ее в своих руках ... открыто подбивали сезонников на уход со стройки, пугали их провокационными слухами»(3). Подрядчиков объявили «кулаками» и припугнули репрессиями, бригадам задержали выплату денег и, тем самым, сорвали отъезд, посулили большие будущие заработки, и, в конечном счете «… основная масса сезонников осталась на зиму»(4) .

4) в результате «добровольно-вынужденных» миграций из старых городов в города-новостройки в результате очистки городов от нетрудоустроенного населения. Различные категории населения: неработающие, деклассированные элементы, лишенцы и др. самостоятельно покидают города, переезжая на новостройки из-за страха быть арестованным и насильственно депортированным. Принудительное перемещение «неработающих» и «деклассированных элементов» законодательно обеспечивается принятием Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июня 1926 г. «Об условиях и порядке административного выселения граждан из занимаемых ими помещений»(5).

5) в процессе «добровольно-вынужденных» миграций из деревни в города-новостройки. Так, например, в 1930-1931 гг. не менее 1 миллиона крестьян, не дожидаясь репрессий, бегут в существующие города и на новостройки. В этот же период к ним присоединяются еще около 2 млн. крестьян, предназначенных на выселение по так называемой третьей категории (т.е. в пределах своей области), они также, не дожидаясь депортаций и бросив имущество, уходят из деревни в города (6). В 1930-1932 гг. страшный голод, унесший миллионы жизней, также выталкивает в города массы крестьянского населения;

6) в результате принуждения к приезду на ударные стройки за счет приказов-направлений на работу квалифицированных специалистов (инженеров, техников, мастеров, служащих, квалифицированных рабочих и др., т.н. «оргнабор»(7) ). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1940 г. «О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий на другие(8)» власть окончательно закрепит принудительный характер подобных перемещений специалистов. А также за счет направлений на работу по оргнабору или комсомольским путевкам. Так, 24 декабря 1929 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление: «провести вербовку 7 тысяч молодых рабочих и батраков проверенных на общественной работе … для направления на Тракторострой» (9). В тех случаях, когда молодежь не желала ехать по «зову сердца», к отказывавшимся, применялись различные приемы морального воздействия.

7) в результате направления на работу после окончания учебы молодых выпускников средних учебных заведений (т.н. «распределение») – 2 октября 1940 г., одновременным выходом двух постановлений(10), правительство законодательно утвердит практику принудительного перемещения к местам отправления трудовой повинности молодых специалистов среднего специального и ремесленного образования. Одно из постановлений однозначно предпишет: «Предоставить право Совету Народных Комиссаров СССР ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800 тыс. до 1 млн. человек городской и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах и в возрасте 16-17 лет для обучения в школах фабрично-заводского обучения … Установить, что все окончившие ремесленные училища, железнодорожные училища школы фабрично-заводского обучения считаются мобилизованными и обязаны проработать четыре года подряд на государственных предприятиях по указанию Главного управления трудовых резервов при СНК СССР …»(11) ;

8) в ходе «замещающего» перемещения, осуществляемого в «приказном порядке». К подобного рода перемещениям относятся, например, массовые переселения в 1930-е гг. демобилизованных красноармейцев в пограничные районы страны (Украина, Северный Кавказ, Дальний Восток) для создания т.н. «красноармейских колхозов». Подобные переселения выполняли роль компенсирующих (замещающих) заселений на те территории, где после «чисток», коллективизации, депортаций, голодомора и др. причин образовался дефицит трудоспособного населения. Согласно официальной статистике Всесоюзного переселенческого комитета, с 1933 по 1937 г. в СССР в ходе подобного типа государственных плановых переселений было переселено 77304 семьи (включая демобилизованных красноармейцев – одиночек и с семьями) или 347866 чел.»(12).

9) за счет подневольного перемещения раскулачиваемых крестьян («спецпереселенцы»(13) , ссыльные). В 1929-1930 году «на переселенческих земельных фондах общесоюзного значения» совершенно официально планируется поселить и хозяйственно устроить 100 тыс. переселенцев – бывших кулаков и подкулачников. В 1930-32 году планируется переселить 198 тыс. чел. (14). Планомерное перемещение раскулачиваемых крестьян законодательно обеспечивается принятием 30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП (б) постановления «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», которое предписывает осуществлять массовые высылки репрессируемых «в отдаленные местности Союза ССР», а также «в пределах данного края и в отдаленные районы края»(15) , а также серии связанных с ним постановлений ЦИК и СНК СССР(16) , СНК РСФСР(17) , Наркомзема .(18) «… В основу переселения кладется создание новых экономических районов», прежде всего, в целях планомерного освоение сырьевых ресурсов Урала, Севера, Сибири, Юга и Дальнего Востока. «Переселение отдельных хозяйств прекращается – переселяться будут только коллективы. Главная задача переселения – это не разгрузка аграрно перенаселенных районов, а открытие новых сельскохозяйственных и промышленных районов»(19).

В соцгородах-новостройках спецпереселенцы составляли весьма значительную часть населения. Так, например, в 1932 г. в Магнитогорске насчитывалось 205 тыс. жителей., из них заключенных и спецпереселенцев было 50 тыс. чел. Т.е. 24, 3 %(20) .

10) в результате принудительного перемещения в осваиваемые районы лиц, выселяемых в ходе очистки приграничной зоны и т.п. Подобный характер имело, «…организованное государством, переселение 1935-1937 гг. сельскохозяйственного населения из европейской части страны (Воронежская и Горьковская области, Чувашия, Татария) в Восточную Сибирь. Оно затронуло около 10 тыс. семей, или до 45 тыс. чел.…»(21) ;

11) в результате перемещения заключенных (репрессированных) технических специалистов, а также в составе контингентов концентрационных (исправительно-трудовых) лагерей. Так, в начале 1930-х гг. «…на строительст¬ве Магнитогорска работала группа технических специалистов в количестве 20-30 человек. Практи¬чески все они проходили по «процессу Промпартии 1930 го¬да» и были отправлены в Магнитогорск для отбывания наказания. Это были высокообразованные люди, окончившие лучшие учеб¬ные заведения царской России или за границей В Магнито¬горске они жили в лучших домах, работали, как правило, на руководящих должностях, пользовались автомобилями, но были под контролем ГПУ»(22) .

В мае-июне 1929 г. под грифом «Совершенно секретно» выходят сразу три постановления Политбюро ЦК ВКП (б) с одинаковым названием: «Об использовании труда уголовных арестантов».(23) В первом, предписывается: «Перейти на систему массового использования … труда уголовных арестантов» . Во-втором: «…ОГПУ приступить к организации концентрационного лагеря в р-не Ухты…» (24). В третьем: «Именовать в дальнейшем концентрационные лагеря исправительно-трудовыми лагерями»(25) . В приложении № 3 к третьему постановлению разъясняется более детально и подробно для чего надо организовывать новые концлагеря, называемые теперь исправительно-трудовыми: «Организовать новые концентрационные лагеря … в целях колонизации этих (отдаленных – М.М.) районов и эксплуатации их природных богатств»(26) .

Согласно этим постановлениям, контингенты заключенных начинают направляться в зоны ресурсного освоения – в места лесозаготовок, добычи полезных ископаемых, на трассы строящихся автомобильных и железных дорог, водных каналов, а также к местам возведения заводов-гигантов и соцгородов-новостроек. То есть в места, которые планом первой пятилетки намечены в качестве ареалов индустриального развития – Урал, Северный край, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ, Южный Казахстан, Средняя Азия, Украина, Горьковский край, Ленинградская область, Средняя Волга, Башкирия и т.д.(27) . В 1933 г. к списку добавляется Белбалткомбинат НКВД(28) (Беломоро-Балтийский канал).

12) за счет удерживания досрочно освобожденных заключенных на «закрепленном поселении». В 1930-е гг. подобное происходило, по меньшей мере, дважды: в 1933 г. после акции по «разгрузке мест заключения», когда в спецпоселки и трудпоселения Западной Сибири и Казахстана было направлено свыше 100 тыс. заключенных, досрочно освобожденных из тюрем, лагерей и колоний. И в 1933-1934 гг., когда колонизационные поселения, создаваемые для осуществления программы освоения зоны БАМ, стали формироваться за счет заключенных, отбывавших сроки в БАМЛАГ и переводимых на режим поселения(29) . Подобное происходило и в последующие годы, например, в виде локальных депортаций – перемещений спецпереселенцев из северо-восточных и южных (кузбасских и новосибирских) комендатур в северные (нарымские) спецкомендатуры(30) . Осуществлялись подобные перемещения и в послевоенный период;

13) а результате насильственного «придания оседлости» (принуждение к смене образа жизни и характера трудовой деятельности) – депортации с целью закрепления кочевых народов на земле. «В 1932г. сотни казахов работали на кемеровских предприятиях. Большинство – семейные, прибыли из районов Семипалатинска в количестве более полутора тысяч человек. Работали они в основном на Энергострое (359 чел.), Цинкострое (52 чел.), Кузбасстрое (40 чел.), Коксохимкомбинате (118 чел.), Сибстройпути (120 чел.) и т.д. Большинство проживало в землянках, остальные – в бараках. Некоторые не имели жилья – ночевали по месяцу и более на станции. Поначалу же депортированным вообще негде было жить – их бросили посередь тайги, и они обитали там в летнюю пору под деревьями, потому что в городе селиться было некуда»(31) .

14) за счет размещения эвакуированных и реэвакуированных;

15) за счет размещения беженцев и репатриантов. Герман Грайф в своей книге «Принудительный труд в СССР» пишет: «Репатриант Эрнст С., который был арестован и сослан ГПУ, рассказал кроме всего прочего следующее: «Через немного дней я прибыл в большой лагерь Магнитогорск, к востоку от Урала, в нем было 12000 человек и он делился на 7 подлагерей. Поблизости находилась еще одна штрафная колонна на 14000 человек и еще один лагерь. В моем лагере заключенные занимались строительством плотины …. Зимой 1932/33 в этом лагере г. Магнитогорск замерзли в общей сложности 11000 человек, о чем мне рассказали заключенные, которые работали с книгами в конторе. … В октябре 1933 г. мне удалось освободиться и убежать в Германию»(32) .

Из перечисленный выше групп населения, которые размещаются изолиро¬ванно друг от друга(33) , и складывается, в конечном счете, население соцгородов. При формировании жилого фонда городов-новостроек, типология и реальные объемы возводимого жилища предельно точно отражают социальную неоднородность этого населения. И демонстрируют различие жилищной политики советской власти по отношению к этим разным группам населения.

Так, например, в Магнитогорске в период первой пятилетки, основные группы населения, постоянно изменяясь по персональному составу (34), в процентном соотношении оставались неизменными:

1. партийно-советское руководство и иностранные технические специалисты – 2-3%

2. коммунисты и комсомольцы – 10%;

3. вольнонаемные – 30-35%;

4. спецпоселенцы (кулаки) – 25%;

5. спецпоселенцы («эмигранты») – 1,25%;

6. заключенные – 12%;

7. пораженные в правах (лишенцы) – 0,02%;

8. прочие категории – 13,73%

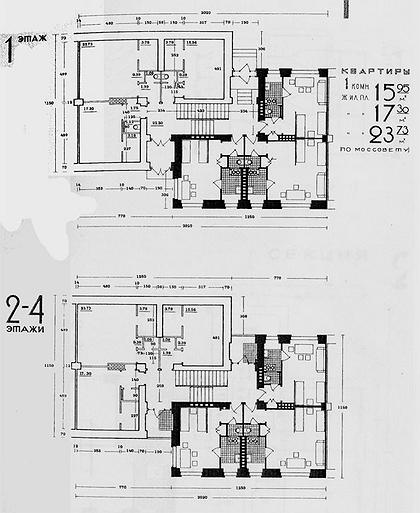

Фактически эта же структура воспроизводится в проектах жилых домостроений, рекомендуемых для строительств в рабочих поселках и соцгородах первой пятилетки. Так, например, в 1929 г. издается, альбом типовых проектов жилых и общественных зданий, рекомендуемых для городского и поселкового строительства(35) . Он подготовлен годом раньше, по инициативе и под руководством Центрального банка коммунального хозяйства и жилищного строительства (Цекомбанк) при участии представителей основных ведомств-застройщиков и организаций-проектировщиков (ВСНХ СССР, НКТП, НКТ, Центрожилсоюза, ВЦСПС, Моссовета. Института сооружений). В разделе «Рабочий поселок», приведен, рекомендуемый к массовому применению, пример планировки поселка, рассчитанного на население в 3200 чел. со следующей типологией домов: а) секционные дома, б) общежития, в) коттеджи(36) (см. Таблицу 1).

Таблица 1.

Типология жилища и характер заселения жилого фонда рекомендуемого Цекомбанком типа поселка с интенсивной застройкой зданиями городского типа (1929 г.)

| Численность проживающих (примерная) и тип жилища | Количество квартир для каждой категории | Расчет количества комнат и характера заселения (чел./комн.) по категориям проживающих |

| 60-65 чел. (семейных) – в двухквартирных коттеджах (9 шт.) | 18 квартир | 2% ИТОГО – 18 квартир на 18 семей (60-65 чел.) для посемейного заселения, т.е. в одну квартиру одна семья |

| 250 чел. (одиноких, холостых) – в общежитиях (2 шт.) | – | 8% ИТОГО – 28 комнат с заселением 2-3 человека в каждую комнату |

| 2890-2885 чел. (семейных) – в 1-2-3 комнатных (квартирных) домах (23 шт.) | 576 квартир | 90% 1 комнатных квартир (156); 2-х комнатных квартир (222); 3-х комнатных квартир (198) = 1096 комнат ВСЕГО – 576 квартир = 1096 комнат с заселением 2-3 человека в каждую комнату |

| ВСЕГО – 3200 чел. |

ИТОГО – 18 квартир индивидуального заселения; 1096 комнат с заселением по 2-3 человека в каждую комнату; 28 комнат в общежитиях с заселением по 2-3 чел. в каждую комнату |

Итак, структурное соотношение типов жилья:

- для 2-5% населения (партийно-административное руководство) – жилище повышенной комфортности;

- для 15-20% населения (одинокие и холостые) – предельно упрощенное жилище – общежития, казармы, бараки, дома-коммуны и проч.,

- для 70-80% (семейные) – коммунальное жилище покомнатно-посемейного заселения.

Данное структурное соотношение типов жилья сохраняется в программах на проектирование рабочих поселков и индустриальных новостроек первой пятилетки – соцгородов, фактически, на протяжении всего довоенного периода.

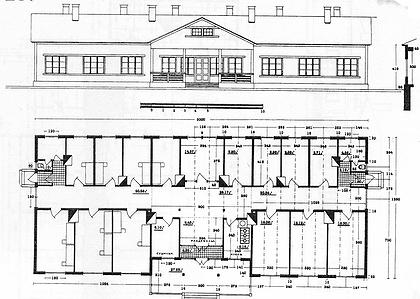

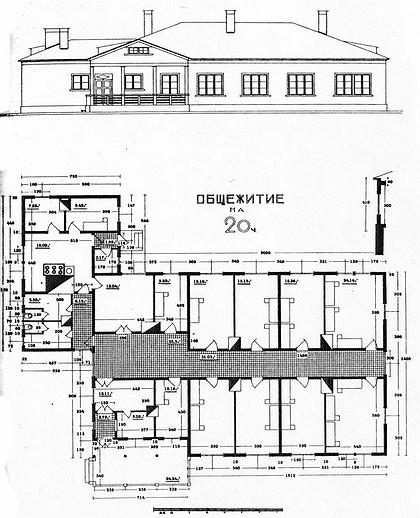

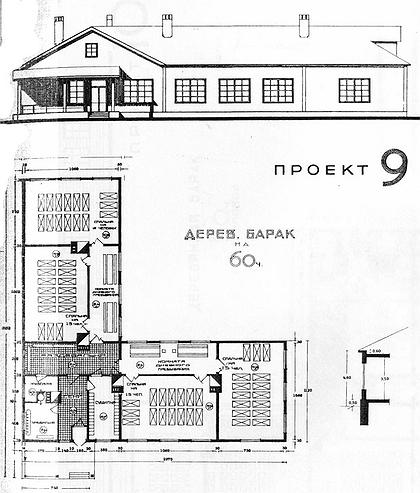

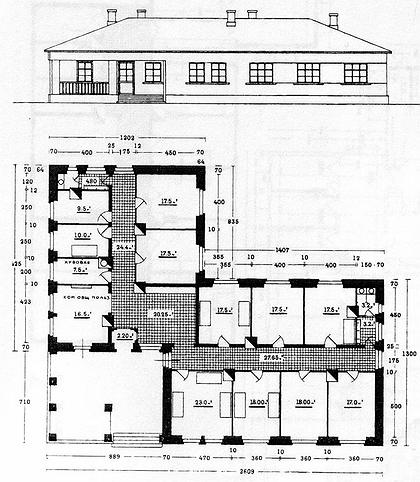

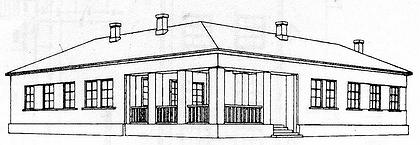

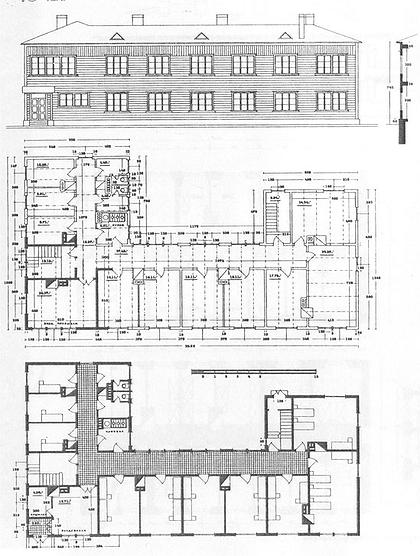

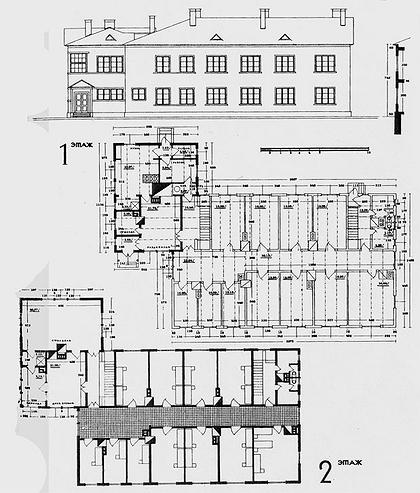

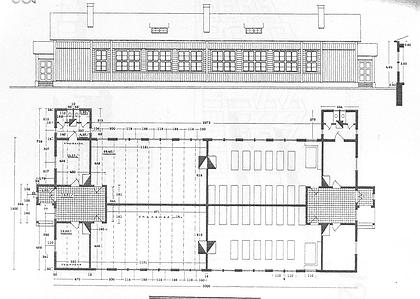

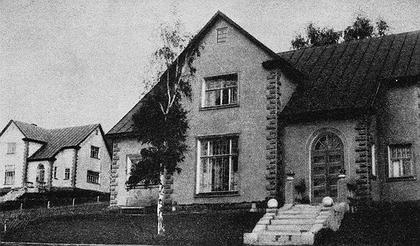

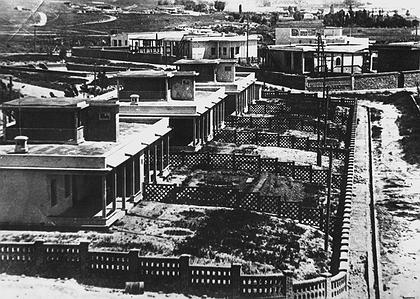

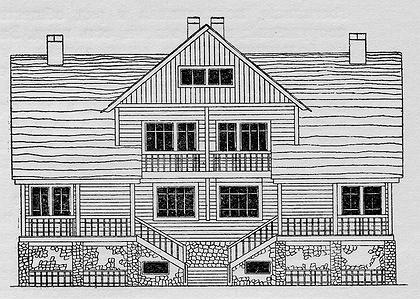

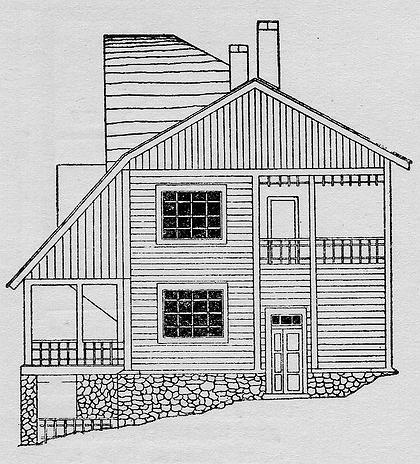

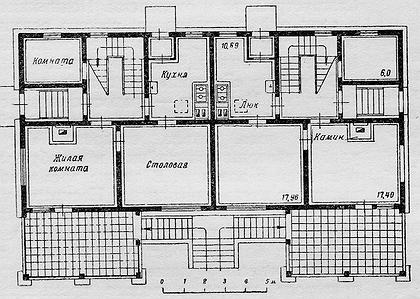

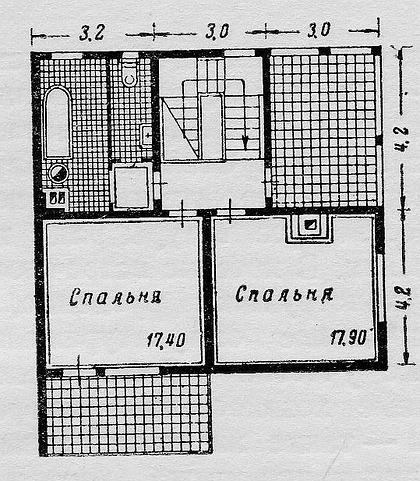

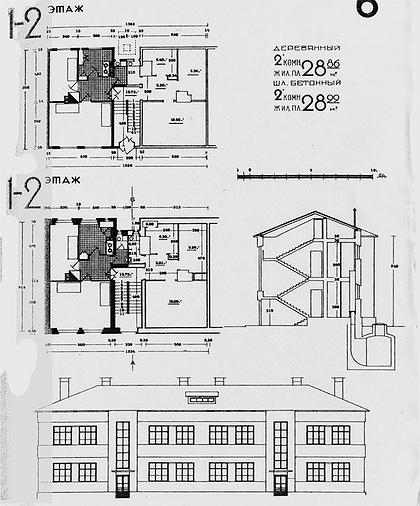

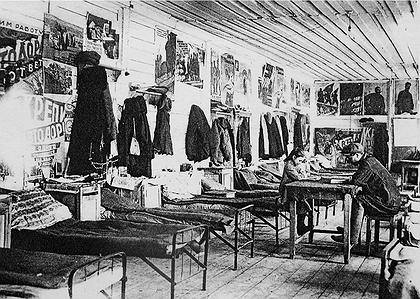

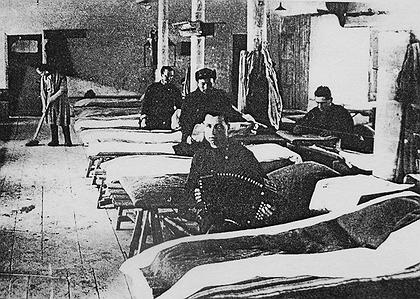

Варьируются лишь конкретные виды домостроений. Так, общежития могут существовать в виде специально построенных деревянных или каменных домов коридорного типа. (Илл.1,2,3,4,5), а могут в виде казарм, бараков, землянок, (Илл.6,7,8) или даже приспособленных под жилье старых железнодорожных вагонов, больших палаток (Илл. 9,10) и проч. Элитное жилище может возводиться в виде отдельностоящих коттеджей или попарно блокированных домов. (Илл.11,12,13,14,15). А «жилье для всех» – в виде превращаемых в коммуналки, деревянных 2-х этажных жилых зданий или каменных 3-4-х этажных секционных жилых домов (Илл.16,17) или специально спроектированных домов-коммун.

И в рекомендуемых проектах рабочих поселков, и в соцгородах, отдельностоящие коттеджи или попарно блокированные дома для партийно-советского руководства и иностранных специалистов, как правило, группируются в отдельную компактную зону. Но это, как бы «негласная» сторона проектирования. В официальных программах заданиях на проектирование эти обособленные поселения для начальства не значатся. Также, как не значатся в ней бараки, палатки, землянки. Официальную структуру жилого фонда соцгородов слагают лишь два типа домов: а) многоквартирные дома (кирпичные, шлакобетонные, деревянные – рубленные и брусовые) – секционные, парные и отдельностоящие; б) общежития (и/или дома-коммуны).

Например, исходная официальная типология жилого фонда, в соцгородах Магнитогорске и Кузнецке (принята СТО и Госпланом СССР 1 сентября 1930 г.), зафиксированная во второй части программы («О типе жилых домов»), включает именно эти две группы домостроений: а) общежития для расселения одиноких (12% жилого фонда для заселения 20% взрослого населения(37) и дома-коммуны (для размещения 13% жилого фонда для расселения примерно 13% населения), б) индивидуальные квартиры в многоквартирных домах (38) – 75% жилого фонда для заселения 67% населения (их предлагается проектировать, прежде всего, многокомнатными). Общую площадь проектируемых многокомнатных квартир предлагаются принять 70-80 кв. м., исходя из «дальнейшего улучшения жилищного положения», т.е. из расчета перспективной нормы в 9 кв. м./чел.

Заметим, что подобное вполне здравое требование учета возможного перспективного улучшения жилищного положения, на практике приводит, к превращению индивидуального жилища в коммунальное. Так как в квартиру, спроектированную на основе норматива в 9 кв. м на человека, очередники заселяются из расчета 4-6 кв. м. на чел, то есть, фактически, такие квартиры заселяются: 2-х комнатные (30 кв.м.) по 5-6 жителей в каждую квартиру; 3-х комнатные (40-45 кв. м.) по 7-9 жителей; 4-х комнатные (50-55 кв.м.) - по 9-11 человек и 5-ти комнатные (60-70 кв. м.) - по 12-14 чел.; многокомнатные (более 70 кв. м.) заселяются более 14-15 человек в каждую квартиру(39) .

Итак, типология жилых домов в соцгородах Магнитогорске и Кузнецке распределяется следующим образом:

общежития – 12%, дома-коммуны – 13%, секционные дома с индивидуальными квартирами (предусматривающими также покомнатно-посемейное заселение) – 75%(40) .

Однако, предполагаемая программой-заданием первоначальная типология жилища, руководством строительства комбината (отвечающего за расселение людей), незамедлительно «сдвигается» в сторону коммунального быта: индивидуальных квартир предписывается строить всего лишь 15%. Из них: 10% – 2-х комнатные квартиры (30 кв.м. на 5 жителей) и 3-х комнатные (40-45 кв. м. на 7 жителей) а также 5% – 4-х комнатные (50-55 кв.м. на 9 человек). Оставшийся процент многокомнатных квартир предлагается отнести к группе общежитий. Эту инициативу необходимо согласовать с Москвой: «поручив тов. Шмидту согласовать этот пункт в Госплане»(41) . Таким образом, количество домов с индивидуальными квартирами уже на стадии проектирования уменьшается в пять раз – с 75% до 15%.

В итоге реальное соотношения объемов и типология проектируемого жилища серьезно трансформируется, причем, с точностью до наоборот – основную «массу» теперь составляют общежития:

- общежития – 72%,

- дома-коммуны – 13%,

- дома с индивидуальными квартирами – 15%

Причем, из намеченных к проектированию 15% индивидуальных квартир, большую часть - 12,5 %, изначально предполагается превратить в коммуналки: « … 12,5% квартир будут построены как коллективные квартиры»(42) .

Таким образом, типология проектируемого в соцгородах Магнитогорске и Кузнецке жилища, фактически, представляет собой следующее:

- общежития, а также коммунальные квартиры (покомнатно-посемейного заселения) – 84,5%,

- дома-коммуны – 13%,

- дома с индивидуальными квартирами – 2,5%,

В реальной же практике возведения и эксплуатации жилого фонда типология массового жилища еще больше корректируется, причем, исключительно, в сторону предельного уменьшения числа индивидуальных квартир. При этом коммунальные квартиры и общежития возводятся в виде, так называемого «временного» жилища – бараков, землянок, самостроя и проч. Так, по свидетельству американца Джона Скотта(43) , фактическое распределение жителей Магнитогорска по типам жилья в 1938 г. осуществлялось в следующих соотношениях(44) :

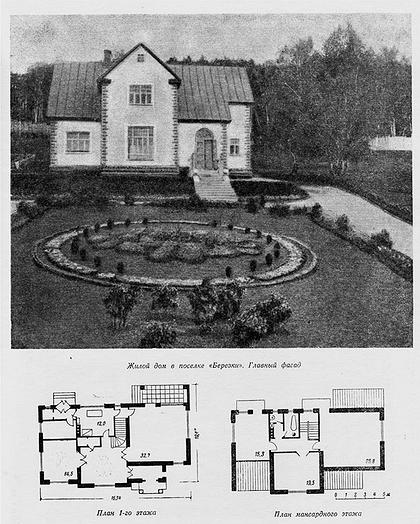

- коттеджный поселок «Березка» (роскошные виллы высокого заводского, партийного и энкавэдэшного начальства) и Центральная гостиница – 2%;

- 3-5 этажные дома (50 шт.) с покомнатно-посемейными коммуналками (по 3-4 человека в комнате с водопроводом, отоплением и электроплитами) – 15%;

- самострой (собственные дома - «нахаловки») – 8%;

- «временное жилье» (бараки и др.) – 50%;

- землянки –25%.

ИТОГО: коттеджи – 2%; коллективное жилище (бараки, землянки и проч.) – 75%; коммунальные квартиры покомнатно-посемейного заселения – 15%, самострой – 8%.

Эти частные свидетельства подтверждаются официальными данными, представленными в докладной записке Магнитогорского горкома ВКП(б) Центральному Комитету ВКП(б) и Челябинскому обкому ВКП(б) «О состоянии жилищно-коммунально-бытового фонда в г. Магнитогорске»(45) . Согласно данным, приведенным в ней, жилой фонд Магнитогорска (общей площадью – 577,6 тыс. м2) через 8 лет после начала строительства (на 1 января 1938 г.) имел следующую структуру и объемы площадей: а) капитальные дома – 189,2 тыс. м2; б) бараки – 271,1 тыс. м2 (Илл.18,19,20,21)); в) индивидуальные дома – 16,3 тыс. м2; г) землянки – 101,0 тыс. м2. (Илл. 8)

То есть:

- индивидуальные дома – 2,8%(46) ,

- капитальные дома – 32,8 %(47) ,

- бараки – 46,9 %(48) ,

- землянки –17,5%(49) .

Причины появления индивидуальных домов требует специального разъяснения. Поскольку, практически во всех соцгородах возводятся небольшие, обособленные поселочки коттеджей с собственными участками земли. Появление подобных домостроений необъяснимо с позиций, общераспространяемой советской идеологии, которая законодательно борется с возможностью проживать в своем доме на своей земле – советская жилищная политика противостоит праву людей иметь в частной собственности благоустроенное, капитальное жилище и прилегающий к нему участок земли.

Отдельно стоящие коттеджи представляют собой особую категорию домостроений. Они предназначались для заселения семьями высшего советского начальства и иностранными специалистами. Так, например, в Магнитогорске в коттеджах проживала малая часть из числа работавших по контракту высококвалифицированных иностранных рабочих и инженеров (из США, Германии, Англии, Италии и Австрии), которых всего на строительстве Магнитки трудилось более 800 человек(50) . Это поселок «Березки» (Илл. 11, 12, 13). То же самое происходит и на других стройках пятилетки, при возведении поселений подле промышленных гигантов (Илл. 14, 15).

Условия жизни высших советских руководящих работников, проживавших в «Березках», были еще более элитными, что и у иностранцев. Дом, в котором жил А.П. Завенягин(51) – даже на фоне других строений поселка выглядел настоящим дворцом: это был трехэтажный 14-комнатный коттедж, в котором размещались бильярдная, музыкальный салон, игровая для детей, кабинет. Позади дома находился небольшой олений заповедник, а перед домом – сад(52) .

Советская архитектурная пропаганда все годы и во всех публикациях, посвященных архитектуре соцгорода Магнитогорска выдавала это «элитное» жилище за «массовое жилье для рабочих». Фотографии одноквартирных отдельно стоящих домов для семей высшего городского и заводского начальства и иностранных специалистов в поселке Березки публиковались во множестве советских книг по истории архитектуры в качестве образцовых примеров советского массового жилья для простых рабочих. А фундаментальные научные исследования вещали: «В поселке «Березки» его обитателям — металлургам Магнитки — предоставлены все бытовые удобства: здесь построены детский сад, детские ясли, школа, столовая, «Березки» удобно связаны трамвайным и автобусным сообщением с заводом. Поселок выглядит очень живописно. Несмотря на невысокое качество выполнения некоторых деталей (тяжелая каменная ограда и др.), архитектура и благоустройство поселка в целом вполне отвечают нашему представлению о пригороде нового, молодого промышленного центра и делают его безусловно положительным примером в практике советского малоэтажного строительства»(53) .

Расписывая прелести элитного жилья, предназначенного «для трудящихся», архитектурная наука умалчивала о том, что советская жилая архитектура сталинского периода возникала в специфических условиях отсутствия важнейшей составляющей любого архитектурного произведения – «социального заказа», предполагающего прямую и постоянную ориентацию производителей жизненных благ на интересы потребителей. В СССР распределение основных жизненных ресурсов осуществлялось централизованно из государственных фондов и по утверждаемым нормам. В том числе и распределение жилища. Советское население снабжалось им точно так же, как и продуктами питания, вещами, медицинским обслуживанием, пособием по старости или заслугам, т.е. по фиксированным квотам и в соответствии с местом, занимаемым конкретным человеком в служебной, должностной, партийной иерархии.

Этот процесс исключал свободу выбора вида жилья, места его расположения, его «количества» и «качества», т.е., фактически, исключал свободу «потребления жилища». Жилье в советский период не было «собственностью» в подлинном смысле этого слова. Жители богатых ведомственных домов или коттеджей, точно так же как и обитатели бараков или землянок, не имели права выбора жилища по собственному вкусу (или сообразно своему образу жизни) и не могли влиять на характер появляющейся архитектуры, определяя ее планировку или ее стиль. У высокопоставленных слоев населения в сталинском государстве было, безусловно, больше привилегий, чем у низших, но никак не больше гражданских прав. Их заселение в роскошные многокомнатные квартиры или отдельно стоящие дома с гостиными, комнатами для прислуги, кухнями-столовыми, террасами также как и для всех остальных, всецело зависело от места в должностной иерархии или от воли начальства. Как, впрочем, и выселение из этих квартир – утративших связь с местом работы (по причине увольнения или ареста) с неизбежностью изгоняли из жилища.

На проектирование и строительство массового жилья в соцгородах-новостройках серьезное влияние оказывал недостаток материалов для строительства, и вытекающее из него требования «исключительно экономного расходования дефицитных строительных материалов» и употребления «в большом количестве местных строительных материалов» (например, необожженной глины). В результате этого, в таких, например, соцгородах, как Кузнецк и Магнитогорск перед проектировщиками ставится требование внешние кварталы города застраивать глиняными или глиняно-деревянными домами, и, поэтому, делать их в два этажа(54) . Только часть домов-коммун в парадной центральной части городов проектируется в 5 этажей(55) .

Основным типом жилья в соцгородах – первенцах первых пятилеток, являются бараки. Этот тип массового жилища для рабочих, стыдливо замолчан советской архитектурной наукой, не описан, не изучен, исключен из официальной системы архитектурных и градостроительных знаний.

Хотя, вся история десятилетий советского градостроительства связана именно с ним. Так, в конце 1929 г. число строителей Магнитогорска составляло 6700 чел.(56) Для их размещения в течение 1929 г. было возведено 52 барака (37 зимнего типа и 15 - летнего) (57). Барак представлял собой одноэтажное коридорного ти¬па здание. Входы в барак осуществлялись в торца через пристроен¬ные к баракам тамбуры. В некоторых бараках устраивались дополнительные входы в центральной части, ликвидируя при этом одну из комнат.

Житель Магнитогорска Л.Николаев вспоминает, что барачный город состоял из отдельных довольно крупных участков, которые имели номера с 1 по 14. Первый участок был «элитным». Он располагался юго-западнее городского парка Металлургов, стадиона и проспекта Пушкина и простирался до клуба Железнодорожного транспорта. Элитным он считался потому, что в нём размещались городские магазины, нарсуд, кинотеатр «Магнит», открывшийся в августе 1932 года. К югу от 1-го участка находился 13, а за ним 11 участки. Самым крупным участком был пятый, который расположился севернее будущего проспекта Пушкина(58) .

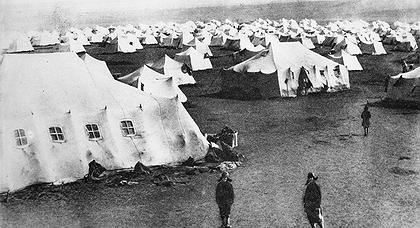

«Бараки, как правило, устанавливались параллельно на расстоянии 30-50 метров друг от друга. В пространстве между бараками часто устанавливались вспомогательные деревянные строения, которые назывались «будками». В них жители хранили дрова и уголь, позднее разводили птицу и даже коров … Барак имел чердачное пространство. Учитывая, что на строительство металлургического завода в основном приезжали мужчины, в бараках для них устраивались большие комнаты по 15-20 человек в каждой». Бараки заселялись отдельно, по половому признаку – либо не женатыми мужчинами, либо незамужними женщинами.

Бараки были одним из наилучших видов жилья в соцгородах. Те, кто не попадал в число счастливцев – включенных в число очередников на получение места в бараке-общежитии, вынуждены были решать свои жилищные проблемы самостоятельно – они мастерили балаганы, шатры (59), землянки и полуземлянки. Так, большая часть из 6700 рабочих Магнитогорска, мест в бараках не имела и вынуждена была жить либо в палатках, либо в самостоятельно возведенных землянках. Через год – осенью 1930 г. в Магнитогорске насчитывалось уже 19 тысяч рабочих (60). Ситуация с обеспеченностью жильем не изменилась. Не улучшилась она и в последующие годы. «Магнитогорец Н.Яловой вспоминает, что в 1935 году его отец построил землянку № 57 в поселке 8-го Марта, который среди жителей назывался Малый Шанхай. Эта землянка, как и все другие, представляла собой домик с засыпными стенами: с двух сторон доски, а между ними земля. Сверху был уложен дощатый настил, по доскам – толь, а сверху слой глины, на который ветром наносилась земляная пыль и росла летом трава. Поселок Малый Шанхай был расположен между 5-м участком и Ежовкой в небольшой низине, по которой протекал желтый от глины ручей, где купались дети. … С запада от доменного поселка вдоль трамвайной линии и шоссейной дороги расположились бараки исправительно-трудовой колонии и землянки рабочих деревообрабатывающего комбината, которые, возможно, и организовывали участок № 1. … За ним в северном направлении находились землянки Тукового поселка»(61) .

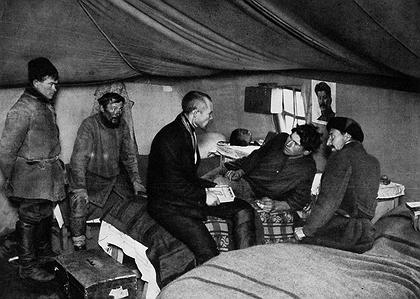

Труженики Магнитки, которые создавали семью и демонстрировали положительные результаты в труде и активность в советско-партийной общественной деятельности, имели шанс получить отдельное изолированное помещение в семейных бараках аналогичной конструкции, что и для холостых рабочих. Эти комнаты были площадью по 12-15 кв.м. В каждом бараке было 30-36 таких комнат. «При наличии в семье детей родители устанавливали над входной дверью антресоль (палата) для игр и сна, площадью до 5 кв.м. В комнатах справа или слева от входной двери размещалась каменная или кирпичная печь для обогрева по¬мещения и для приготовления пищи, которую выкладывали сами жители. Печь топилась со стороны коридора. Часто жители в комнатах под полом устраивали погреба для хранения продуктов. Напротив входа в наружной стене устраивалось небольшое остекленное окно, рамы которого, как и сегодня, на зиму заклеивались полосками газет, чтобы снизить чрезмерное продувание комнаты холодным воздухом через щели в рамах окна и в дверях. Вдоль одной стены комнаты размещалась железная кровать, которая часто вместо сетки имела дощатый настил. Двери не имели запоров, поэтому комнаты оставались не запертыми и неработающие женщины (больные, беременные) всегда присматривали за детьми.

В каждом бараке, в одной из комнат площадью до 30 кв.м., размещался красный уголок, где стояло несколько столов и стулья, на стенах висели портреты Сталина и пролетарских вождей, а также награды коллектива барака в соревнованиях за лучшую жизнь. Здесь же часто находилась барачная библиотечка, и дети имели свободный доступ к книгам. Многие дети выполняли свои домашние задания в этом помещении. Здесь же играли малыши. Вечерами в помещении красного уголка неграмотные жители учились грамоте. В одной из комнат барака, чаще всего около основной входной двери, проживала семья барачного милиционера, хотя барачным коллективом выбирался и «старший» по бараку.(62)

Бараки, как общежития для холостых и семейных, строились без кухонь. Питались рабочие «в специально оборудованных столовых, которые устраивались в таких же бараках. При входе в барак проверялись карточки, и каждому выдавалась деревянная ложка. Рабочие питались за длинными деревян¬ными столами. За спинами обедающих стояли их товарищи, которые ожидали своей очереди»(63) . «Туалеты с выгребными ямами размещались в дощатых побеленных строениях вне бараков, рядом с ящиками для мусора и отходов»(64) .

Дома-коммуны мало чем отличались от бараков. И те, и другие были коридорной планировочной схемы. Различие заключалось лишь в степени капитальности и этажности – бараки были исключительно одноэтажными; дома-коммуны – 2-х этажными.

История советской архитектуры и градостроительства, казалось бы, изучена настолько глубоко и основательно, что трудно найти тему, которой не касалось бы пытливое око исследователя. Но, увы, «методологическая привычка» советского времени – идеологически мифологизировать, а по сути, лгать, привела сегодня к серьезной исторической научной проблеме – отсутствию правдивых знаний о реальных процессах формирования среды советских городов – проблеме, не только никак систематически не решаемой, но даже до конца не осмысленной и не поставленной.

(1).Земляной С. Н. Невидимая рука Учраспреда - [электронный ресурс] 2009. 0,6 п.л. – режим доступа: http://magazines.russ.ru/oz/2004/2/2004_2_31-pr.html – на русс. яз.

(2).Там же.

(3).Были индустриальные. (Очерки и воспоминания). М.: Политиздат. 1979. - 408 с., С. 49-50.

(4.)Там же. С. 50.

(5).СУ РСФСР. 1926. № 35. ст. 282.

(6).Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. / Составители О.В.Хлевнюк, Р.У.Дэвис, Л.П.Кошелева, Э.А.Рис, Л.А.Роговая М. РОСПЭН. 2001 – 800 с., С. 14.

(7).Кузнецкий металлургический комбинат им. И.В. Сталина (1929 - 1945) [электронный ресурс] 2010. 1 п.л. – режим доступа: http://community.livejournal.com/su_industria/58586.html#cutid1 – на рус. яз.

(8).«О порядке обязательного перевода инженеров техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий на другие» – Указ президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1940 г. / Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 2. С. 777-779.

(9).Были индустриальные. Указ. соч., С. 50.

(10).«Об образовании главного управления трудовых резервов при Совнаркоме СССР» - Постановление СНК СССР от 2 октября 1940 г. / Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 2. С. 776-777; «О государственных трудовых резервах СССР» – Указ президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. / Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 2. с. 774-775., С. 775) (см. также: СЗ СССР. 1940. Отдел первый. № 16. ст. 385).

(11).«О государственных трудовых резервах СССР» – Указ президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. / Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 2. с. 774-775., С. 775) (см. также: СЗ СССР. 1940. Отдел первый. № 16. ст. 385).

(12).Красильников С.А. Указ. соч. С. 55, 67.

(13).Н.Н. Макарова указывает: «Термин «спецпереселенцы» использовался до 1934 г. Позже в 1934-1944 гг. их именовали трудпоселенцами, а с марта 1944 – вновь спецпереселенцами» (Макарова Н.Н.Указ. соч., С. 57).

(14).Красильников С.А. Указ. соч. С. 2.

(15).Там же. С. 22.

(16).Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» / Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 - весна 1931 г. / Сост. С.А.Красильников, В.Л. Кузнецова, Т.Н.Осташко, Т.Ф.Павлова, Л.С. Пащенко, Р.К. Суханова. – Новосибирск: ВО Наука. Сибирская издательская фирма. 1992. – 283 с., С. 20; Секретная инструкция ЦИК и СНК СССР от 4 февраля «ЦИКам и Совнаркомам союзных и автономных республик, краевым и областным исполнительным комитетам о мероприятиях по выселению и раскулачиванию кулаков, конфискации их имущества» (Там же. С. 21-25);

(17).Постановление СНК РСФСР от 10 апреля 1930 г. «О мероприятиях по упорядочиванию временного и постоянного расселения высланных кулацких семей» (Там же. С. 28-30); Постановление СНК РСФСР от 18 августа 1930 г. «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном и Сибирском краях и Уральской области» (Там же. С. 33-34).

(18).Постановление коллегии Наркомзема РСФСР «О местах поселения кулацких хозяйств, выселяемых из районов сплошной коллективизации» (Там же. С. 27-28).

(19).Реорганизация переселенческого дела / Известия ЦИК. 30 декабря 1930 г. № 29. С. 2.

(20).Рассчитано Макаровой Н.Н. по материалам АЗАГС; МУ МГА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 11. Л. 2. (Цит. по Макарова Н.Н. Указ. соч. С. 57).

(21).Красильников С.А. Указ. соч. С. 55, 67.

(22).Федосихин В.С., Хорошанский В.В. Магнитогорск – классика Советской Социалистической архитектуры. 1918-1991 гг. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И.Носова. 1999. – 168 с. с илл., С. 42-44.

(23).Там же. С. 62.

(24).Там же. С. 62.

(25).Там же. С. 62.

(26).Там же. С. 63.

(27).Земсков В.Н. Судьба кулацкой ссылки (1930-1954 гг.) // Отечественная история. 1994. № 1. с. 118-147., С. 122.

(28).Там же. С. 122.

(29).Красильников С.А. Указ. соч. С. 64.

(30).Там же. С. 65

(31).Тогулев В. «Вы поели наших баранов, за это мы съедим ваших детей!». Каннибализм в Кемерове в 1930-е годы. [электронный ресурс] 2003. 0,5 п.л. – режим доступа: http://www.kuzbasshistory.narod.ru/Ist_Pub/Text/20_30/Kannib_30.html– на рус. яз.

(32).Dr. Hermann Greife. «Zwangsarbeit in der Sowjetunion», Berlin 1936. - 47 с., С. 47.

(33).Федосихин В.С. и др. Указ. соч. С. 42.

(34).Так например, к концу 1932 года, приблизительно, 35 тысяч магнитогорских «кулаков» обитали в палаточном городке (что, замечу, составляло 25% от общего числа жителей города). В зиму 1932/33 го¬да, когда температура воздуха часто опускалась ниже сорока гра¬дусов, 10% населения палаточного городка умерло, не вынеся тяжелых ус¬ловий жизни и недоедая. Практически ни один ребенок младше десятилетнего возраста не пережил эту зиму. Но уже в следующем году состав «кулаков» пополнился и далее, вплоть до 1938 г., эта категория неизменно насчитывала около 30 ты¬сяч человек (Федосихин В.С. и др. Указ. соч. С. 42-44.)

(35).Проекты рабочих жилищ. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства. М. 1929. – 270 с.

(36).Там же. С. 96.

(37).СССР как Мегапроект. Числовые регулятивы искусственного формирования населения соцгородов [электронный ресурс] 2008. 0,6 п.л. – режим доступа: http://archi.ru/lib/publications_virtual.html?fl=5&sl=3 (22 ноября 2008 г.).

(38).Тот же тип застройки проектируется и возводится также и в продолжающих строиться рабочих поселках при промышленных предприятиях. Так на заседании Научно-технического совета ГУКХ НКВД от 20 марта 1931 г., о проектируемых типах жилой застройки рабочего поселка «Оптикогорск» при заводе точной механики № 19, при рассмотрении проекта поселка, выполненного Гипрогором, предписывается осуществлять многоэтажное многоквартирное строительство (ГАРФ, Ф. А-314, Оп. 1, Д. 8001. 22 л. Материалы и дела по планировке городов и поселков. II. Планировка рабочих поселков. Дело о планировке поселка «Оптикогорск» при заводе точной механики № 19. март 1931 - сентябрь 1931. Протокол № 56 заседания Научно-технического совета ГУКХ НКВД от 20 марта 1931 г. л. 1-3., Л.1-об.).

(39).ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 7667. 216 л. Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР (Наркомкоммунхоз). Материалы и дела по планировке городов и поселков. 1. Планировка городов. Дело о планировке г. Магнитогорска. Том. I. ноябрь 1930 – дек. 1932. СТО, Госплан СССР. Программа для составления эскизных проектов планировки и застройки городов Магнитогорска и Кузнецка и типов жилых домов. от 21 сентября 1930 г. л. 109-118., Л. 109.

(40).ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 7667. 216 л. Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР (Наркомкоммунхоз). Материалы и дела по планировке городов и поселков. 1. Планировка городов. Дело о планировке г. Магнитогорска. Том. I. ноябрь 1930 – дек. 1932. СТО, Госплан СССР. Программа для составления эскизных проектов планировки и застройки городов Магнитогорска и Кузнецка и типов жилых домов. от 21 сентября 1930 г. л. 109-118., Л. 109.

(41).ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 7667. 216 л. Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР (Наркомкоммунхоз). Материалы и дела по планировке городов и поселков. 1. Планировка городов. Дело о планировке г. Магнитогорска. Том. I. ноябрь 1930 – дек. 1932. СТО, Госплан СССР. Протокол расширенного заседания по г. Магнитогорску с участием комиссии Гипрогора и архитектора Э. Мая от 3 ноября 1930 г. л. 1-3., Л. 2-об.

(42).ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 7667. 216 л. Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР (Наркомкоммунхоз). Материалы и дела по планировке городов и поселков. 1. Планировка городов. Дело о планировке г. Магнитогорска. Том. I. ноябрь 1930 – дек. 1932. СТО, Госплан СССР. Объяснительная записка к проекту Цекомбанка города Магнитогорска от 14 февраля 1931 г. л. 99-108. Л. 104-105.

(43).J. Scot. Behind the Urals. An American Vorker in Russia's City of Steel. - Indiana University Press. 1989.

(44).По словам Дж. Скотта эти цифры предоставил ему знакомый чиновник.

(45).№ 121. Из докладной записки Магнитогорского горкома ВКП (б) Центральному Комитету ВКП (б) и Челябинскому обкому ВКП (б) «О состоянии жилищно-коммунально-бытового фонда в г. Магнитогорске». 1 января 1938 г. / Из истории Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска (1929 – 1941 гг.). Сборник документов и материалов Сборник документов и материалов. (Магнитогорский металлургический комбинат. Архивный отдел Челябинского облисполкома) Челябинск, Южно-Уральское кн. Изд. 1965. – 276 с., с. 249-251., С. 229.

(46).Износ не учтен.

(47).Износ этой части жилого фонда составляет на 1 января 1938 г. – 20-30%.

(48).Износ 60-70%.

(49).Износ 100%.

(50).Рубченко М. Ура, у них депрессия! («Эксперт» №1 (687) / 28 декабря 2009) [электронный ресурс] 2009. 0,5 п.л. – режим доступа: http://www.expert.ru/printissues/expert/2010/01/ura_u_nih_depressiya/– на рус. яз.

(51).Завенягин Авраамий Павлович – государственный деятель СССР, генерал-лейтенант. Родился в семье машиниста на станции Узловая. Член ВКП(б) с ноября 1917. В 1919—1920 — комиссар политотдела дивизии РККА. С 1920 на партийной работе на Украине. В 1921—1923 секретарь Юзовского окружного комитета ВКП(б). Окончил Московскую горную академию в 1930, Ректор Московского института стали МИСиС в 1930, в 1930—1931 возглавлял проектный институт в Ленинграде, затем работал в аппарате НКТП, в январе-августе 1933 руководил металлургическим заводом в Днепродзержинске. В 1933—1937 — директор Магнитогорского металлургического комбината. После непродолжительной работы в наркомате, в 1938 Завенягин возглавил Норильлаг — начатое в 1935 строительство Норильского горно-металлургического комбината. С марта 1941 по август 1951 Завенягин — первый заместитель наркома внутренних дел, осуществляющий общее руководство строительными подразделениями НКВД — Главным управлением лагерей горно-металлургических предприятий (в его состав входило Специальное металлургическое управление, в последующем 9 управление МВД), Главным управлением лагерей гидростроя (Главгидрострой), Главным управлением лагерей промышленного строительства (Главпромстрой - крупнейшее строительное подразделение СССР), Дальстроем и т. п. В 1945—1953 Завенягин — заместитель Л. П. Берии в советском атомном проекте

(52).Галигузов И.Ф., Баканов В.П. Станица Магнитная. От казачьей станицы до города Металлургов. - М., 1994. С. 263.

(53).Ю. Шасс, «Архитектура жилого дома. Поселковое строительство 1918-1948», Москва, 1951, с.24.

(54).ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 7667. 216 л., Л. 105.

(55).ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 7667. 216 л., Л. 105.

(56).Галигузов И.Ф., Чурилин М.Е. Флагман отечественной индустрии. История Магнитогорского металлургиче¬ского комбината им. В.И.Ленина. - М.: Мысль, 1978. - 251с., С. 25.

(57).Федосихин. Указ. соч. С. 41.

(58).Федосихин и др. Указ. соч. С. 45.

(59).Галигузов И.Ф., Чурилин М.Е. Флагман отечественной индустрии. История Магнитогорского металлургиче¬ского комбината им. В.И.Ленина. - М.: Мысль, 1978. - 251с., С. 28.

(60).Там же. С. 28.

(61).Федосихин и др. Указ. соч. С. 47.

(62).Федосихин. Указ. соч. С. 49-50.

(63).Федосихин. Указ. соч. С. 49.

(64).Федосихин. Указ. соч. С. 50.