Тюремный дворик. Сад арестантского корпуса Спасо-Евфимиева монастыря

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 06.2025

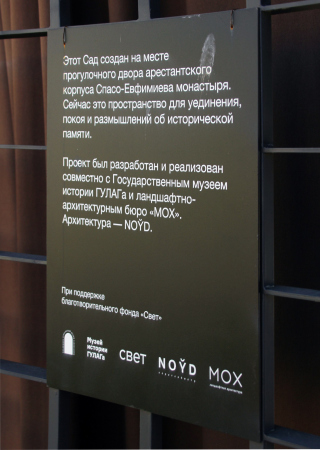

Спасибо Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, его директору Екатерине Проничевой и Музею ГУЛАГА, которые привели место в порядок, открыли там экспозицию и обустроили два «тюремных дворика». "Создание здесь новой постоянной экспозиции было поддержано на совещании Межведомственной рабочей группы по реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий в 2023 году", сообщает нам сайт музея.

Авторы архитектуры – NO Y ˘ D Короткий метр, ландшафта – бюро МОХ.

Сады открылись в октябре 2024 года, а мне удалось попасть туда в июне, когда все разрослось и зацвело, что для ландшафтного проекта скорее плюс. Говорят, ему нужна еще пара лет, чтобы разрастись.

Хотя он и сейчас цветет неплохо.

Дворика два, и они решены противоположным образом. Первый по ходу следования – а весь раздел музейной экспозиции находится в настоящих тюремных корпусах, в самом дальнем углу, мимо собора направо до конца, до келий, потом налево и еще раз налево – так вот, первый дворик, ведущий в экспозицию, освещающую все этапы существования тюрьмы, подчеркнуто-лаконичен.

Тюремный дворик. Сад арестантского корпуса Спасо-Евфимиева монастыря

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 06.2025

Тут сохранено одно большое дерево, проложена бетонная дорожка с нарочито рваными краями, а по сторонам высажены полевые злаки. Сейчас, летом, они заколосились, дают силуэты и красивые контурные тени, особенно в сочетании с деревом. Это серьезная преамбула к строгой выставке, на которую заходишь и там слева царская тюрьма, справа советская, до Гагарина, так сказать.

Второй дворик, определенно, позволяет отдохнуть душой после тяжелой, что ни говори, информации. Как говорят, на себе не показывай, на себя не примеривай. А все равно оно как-то так... Хорошо, что мы можем не только войти сюда, но и выйти отсюда – шутит прекрасный экскурсовод музея Любовь Русанова. Да, ну правда, хорошо.

Ну так вот, во втором дворике больше сценографии. Деревянный помост по оси, металлические решетки по сторонам. Сквозь них пробиваются растения, но на них можно войти и поневоле думаешь, что это дает тебе возможность дерзкие ростки затоптать.

Тюремный дворик. Сад арестантского корпуса Спасо-Евфимиева монастыря

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 06.2025

Растительность тут – объясняют мне – согласно замыслу, вся «рудеральная». Аллохтонный значит дикий, но не автохтонный, то есть, сорняк. Метафора «сорняков общества», по разным причинам, но нередко и политическим, отторгнутая, «выполотая» тем или иным обществом.

Июнь самым очевидным образом показывает, что они могут быть очень, очень красивы. Вот колокольчик персиколистный, например, страшно живучий сорняк, но и прекрасный сам по себе.

Чуть другие коннотации вызывает Зорька обыкновенная, или Silene сhalcedonica, или Смолевка, как и Гвоздика травянка, Dianthus deltoides, обе семейства Гвоздичные.

Они тут как капельки крови на керамических кирпичных черепках, плотно усеивающих. У кирпичных осколков тоже две роли: дренажа и метафоры осколков разрушенных жизней, особенно ощутимой среди чуть руинированных кирпичных стен самого дворика. Может даже показаться, что это остатки обрушенных сводов, но нет, это не правда, двор был открытым, как минимум, очень долгое время, а если перекрытия и были, о чем нам говорит фронтон, то вероятнее всего, деревянные стропильные.

Понятную роль играют всяческие колючки. Но, пожалуй, главные герои этого ландшафта, я бы их так назвала – скрюченные елки. Слово из детского стишка в данном случае, увы, совершенно не смешно и даже не ясно, насколько уместно и уместно ли... Их сходство с силуэтом сломленного, согбенного годами заключения человека совершенно очевидно.

В конце деревянного помоста – «черный ящик» выставочного пространства. В нем можно увидеть эшафот. А можно и не.

Тюремный дворик производит сильное впечатление, сильнее, чем Аптекарский огород, другая затея музея в том же монастыре при входе.

Тут – «говорящий» ландшафт и даже говорящие растения. Для ландшафтного искусства это не новость, даже для среднестатистического посетителя, я думаю, привычнее искать символику в растениях, нежели в элементах архитектуры. В конце концов, все хоть раз гадали на ромашке и раздумывали, какую розу нести девушке, белую или красную.

С другой стороны, если так подумать, то для раскрытия темы эффект был бы сильнее, если бы здесь не было никаких растений. Если бы залили бетоном, а растения посадили в паре трещин, совсем без ландшафтников, одуванчики какие-нибудь. И еще чтобы, входя, посетитель закрывал за собой дверь. Нет, я не призываю задерживать посетителей – но эффект выставок про тюрьму, мы же понимаем это, пропорционально возрастает, когда подчеркнут эффект закрытости пространства.

Тут все наоборот. Никто не хочет пугать посетителя. С одной стороны, это плохо – хуже доходит. А до некоторых вообще как до жирафа. С другой стороны, хорошо – кому-то из нас, определенно, необходима та надежда, которая читается среди пробивающихся сквозь осколки сорняков. Всюду жизнь; будем жить.