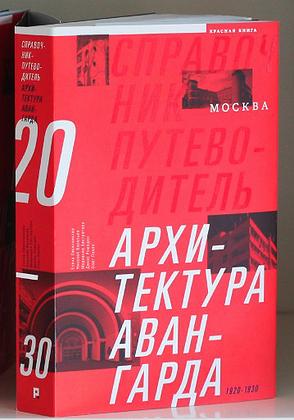

Массовая застройка 1920-30-х годов – рядовые жилые дома, школы, детские сады и промышленные сооружения – исчезает и растворяется в городской среде гораздо быстрее, чем отдельные памятники авангарда, защищенные пусть призрачным, но все же существующим охранным статусом. Этому истончившемуся слою архитектурной ткани Москвы посвящен справочник-путеводитель «Архитектура авангарда. Вторая половина 1920-х - первая половина 1930-х годов» Е. Овсянниковой, Н. Васильева и др.авторов, изданный Сергеем Гордеевым. Многостраничное издание представляет 475 объектов, причисляемых авторами к наследию авангарда и отечественной версии ар деко. Подобную книгу давно ждали все, кому небезразлична архитектура ХХ века и волнует стремительно тающий целый пласт московской застройки.

Очевидно, что для того, чтобы популяризовать и хоть отчасти защитить наследие авангарда как градостроительное, целостное явление, распыленное в пространстве города, его необходимо каталогизировать, описать, исследовать. В предисловии авторы именно так обозначили цель своей работы – «восполнить пробел в научном знании архитектуры авангарда, повысить интерес к этому времени…». Однако первое же знакомство с книгой рождает ряд вопросов. Первый из них – к какому типу издания можно ее отнести? Путеводитель, как обозначено на обложке? – едва ли – почти 500 страниц плотной бумаги, большой вес, значительный формат; даже самый отчаянный поклонник авангарда не отправится в город, вооружившись таким путеводителем. Научное издание? – тоже вряд ли: каждый объект описан 4-5 предложениями, и фотографии в книге занимают большее место. Может быть, тогда альбом с комментариями? Опять же, нет – фотографии отличные, но очень мелкие.

Целевая аудитория путеводителя, как заявляет предисловие – специалисты и широкий круг читателей. Более того, утверждается, что «несомненно, книга будет подспорьем для деятельности возрожденного сегодня российского комитета do.co.mo.mo.». Но и тут возникает вопрос – теперь уже касающийся методологии проведения исследования. Описания объектов в большинстве случаев не добавляет ничего нового к представленным фотографиям и чертежам: этажность, П, Ш, Г-образный или «сложный» план, наличие балконов, поясков, характер окон, краткая и невариативная характеристика («представительное здание», «типичная постройка»), с неожиданными журналистскими оборотами (так, один из проектов Мельникова назван «сногсшибательным»).

Несмотря на большую проделанную работу, информативность книги невелика. Специалист вряд ли сможет в текстах найти что-то, чего он не видит на фото (или в натуре) собственными глазами. Что касается широкого читателя, то главный вопрос, который может у него возникнуть после прочтения – ради чего и почему нужно сохранять и ценить эти бесчисленные «рядовые», «типичные» объемы (чаще – фасады), расчлененные ризалитами и имитациями ленточных окон, с обязательными угловыми балконами. И, увы, сделает вывод – архитектура авангарда – это безымянные, неопределенные однообразные постройки без истории и в подавляющем большинстве случаев - неизвестного архитектора. Любая работа, посвященная некой заявленной эпохе или хронологическому отрезку, предполагает ознакомление читателя с периодом, о котором идет речь. В данном случае никакого ознакомления нет, следовательно, предполагается, что читатель с эпохой знаком. Т.е. книга ориентирована на научное сообщество, представителям которого не надо объяснять, что такое ОСА, АСНОВА, ВОПРА, постановление 1932 г., архитектурные мастерские Моссовета и т.п. Однако манера изложения материала, представление объектов без планов, отсутствие информации о них сверх известного говорят об обратном. Если книга ориентирована на широкого читателя, который знает лишь о существовании понятия «авангард» и более ничего по этой теме, то введение в контекст, в эпоху должно быть обязательным. Между тем анализ текстов книги свидетельствует, что ее авторы вообще не ставили себе задачи понять эпоху, отсюда пренебрежение к информации о ведомственной принадлежности зданий и т.п.

Что характерно для эпохи 1920-х – 1930-х гг. в целом и для архитектуры в частности? Абсолютно четкая связь всех переломных моментов с постановлениями партии и правительства; замена частной собственности ведомственной (единожды получив участок в Москве, ведомство держалось за него изо всех сил, чему есть множество примеров); жесткая регламентация жизни. В книге все архитекторы предстают творцами, свободными от любых рамок. Нет ни слова ни о каких постановлениях. Все описанное существует в некой безвоздушной, даже стерильной, среде, в которой, однако, есть проблемы с качеством строительных материалов. Признание политической обусловленности большей части процессов, протекавших в архитектуре указанного периода, возможно, помогло бы задать более четкие хронологические рамки, обосновать включение в книгу или исключение отдельных объектов. Игнорирование ведомственной принадлежности зданий привело к тому, что много потеряла «географическая составляющая» книги: дома для руководящего звена в соответствии с установками времени строились в непосредственной близости от ведомств и контор, в книге нет и намека на это. Конечно, информация о принадлежности того или иного «городка» к определенному ведомству и сведения о строительной организации, возводившей объект, не лежат на поверхности и не указываются на табличках на фасаде. Но поставленная задача требовала и определенных усилий в сборе материала.Однако, к огромному сожалению, судя по всему, авторами не использовались не только архивные материалы, но и доступные в библиотеках источники – журналы «Строительство Москвы», «Советская архитектура», «Архитектура СССР», и бесценная в этом отношении «Архитектурная газета».

Изредка встречающиеся в книге подробности об истории строительства объекта, количества учащихся в школе, сохранности и принадлежности к ведомству кажутся «подобранными» случайно. У некоторых таких уточнений, при вбивании их в поисковик в сети Интернет, тут же обнаруживаются источники – сайты школ, ТСЖ и блоги. Эти свидетельства и материалы «народного архитектуроведения» тоже ценны, но, по крайней мере, используя их, вероятно, следовало бы избегать при перенесении в книгу ошибок в названиях организаций, фамилиях и т.п.

Остается сожалеть, что в описания памятников в большинстве случаев не попали история сооружения, особенности создания проекта и творческих приемов авторов (хотя бы в паре слов!), и, особенно, сведения о внутренней планировке.

Представляется весьма спорной сама возможность говорить об архитектуре авангарда, ориентируясь только на внешний объем и фасады. Тем более, для многих читателей книги проникнуть внутрь большинства сооружений крайне затруднительно, и описание интерьера, особенностей внутреннего устройства и функционирования здания было бы очень ценным.

Сам принцип подбора представленных объектов представляет значительную тему для дискуссии. Где проходит «водораздел» между авангардом и относимым авторами к нему ранним ар деко и сталинской неоклассикой? Какие используются принципы определения принадлежности памятника к еще предыдущим, конструктивистским принципам формообразования? Заявленные в предисловии формальные признаки памятников авангарда (ленточные окна, угловые балконы, полуцилиндрические элементы, «корабельный» силуэт) не проясняют появление в книге множества более поздних объектов, никак не наделенных отмеченными признаками.

В связи с нечетко определенными границами исследования (как хронологическими – увы, несмотря на ясное название книги, так и стилистическими) в справочнике множество белых пятен и странностей. Непонятно отношение авторов к надстроенным и перелицованным в конце 1920-х годов зданиям – частично они в книге представлены, частично – отсутствуют, а большинство таких «надстроек» в описаниях просто не отмечено. Куда-то пропали многие бесспорные конструктивистские и «переходные» объекты, такие как универмаг Мосторга на Крестьянской заставе, типография издательства "Московская правда" в Потаповском переулке. В описанных жилых комплексах конца 1920-х годов многие дома также пропали и остались незамеченными. То же можно сказать и об общественных сооружениях. По какой-то причине описаны по-отдельности 4 одинаковые школы, построенные по типовому проекту Д.Фридмана, тогда как большинство остальных школ интересующего периода отсутствуют, либо содержат в описаниях ошибочные сведения или неверно идентифицированы. Отсутствуют даже и некоторые объекты архитекторов первого ряда, например, Опытная станция Химического института им. Л. Я. Карпова Б. Иофана. Нет и жилого дома И. Голосова на Яузском бульваре, хотя аналогичные «переходные» проекты в книге есть, отсутствует и Наркомвоенмор Л. Руднева, хотя есть военная академия им. Фрунзе.

Неоговоренные в книге географические рамки исследования позволили, с одной стороны, включить объекты, находящиеся за пределами черты города в конце 1920-начале 1930-х, но, с другой стороны, почему-то не помешали и «выпасть» некоторым удаленным интересным объектам, как, к примеру, комплекс «Института пути» в Свиблово.

Вызывает беспокойство оперирование авторами определением «ар деко», и, особенно, «стримлайн», имеющий до этого момента очень четкую привязку к определенным архитектурным сооружениям в США и Европе. Тем не менее, к отечественным «шедеврам стримлайна» авторами отнесен Крымский мост, Даниловский универмаг, наружный павильон станции «Красные ворота», гаражи Мельникова... К таким же неожиданным открытиям авторов стоит отнести и следующий пассаж о доме Наркомфина М.Гинзбурга (оставим его без комментариев): «Сегодня считается доказанным влияние этого проекта и других подобных советских архитектурных замыслов на Ле Корбюзье, создавшего ряд своих знаменитых проектов (дом «Кларте» в Женеве, «Марсельскую жилую единицу»)».

Так как проверить всю книгу на наличие ошибок и пропусков в пределах подготовки одной рецензии невозможно, выборочно были пройдены 3 зоны: Даниловский район в области Рощинских улиц и Хавской, фрагмент района Покровского-Стрешнева и участок Садового кольца от Крымской площади до Триумфальной. На каждом участке было обнаружено от 3 до 5 пропущенных объектов, множество ошибок в датировках, идентификации объектов, фамилиях архитекторов. Жаль, что непонимание эпохи и ее специфики, а также некоторая торопливость и небрежность в сборе и подготовке материала, привели к тому, что потенциально интересная и нужная книга стала для многих лишь полигоном для поиска ошибок...

Однако, несмотря на все недостатки, сомнения и вопросы, эта книга важна и нужна – как первая, направленная на выявление ценности и сохранение не единичных памятников, а именно архитектурной среды эпохи авангарда, типовой и массовой застройки 1920-30-х годов. Предстоит огромная работа по дополнению списка объектов, уточнению данных и сбору архивных материалов, по написанию более развернутых и научных описаний, по исправлению многочисленных допущенных в книге ошибок, по возвращению в книгу затерявшейся в другом издании библиографии, по составлению необходимого справочного аппарата, каталогов (по типологии, авторству, ведомствам). Необходимы и новые карты – с привязками к важным городским ориентирам (реки, зеленые массивы), более ясные, с выправленной нумерацией. Однако первый шаг сделан, и следующие совершить будет проще.

К.арх., ст.н.с. НИИТИАГ А.Н.Селиванова, к.арх., сотрудник МАрхИ Ю.Д.Старостенко