История русской архитектуры на две трети писана латиницей.

Успенский и Архангельский соборы, Иван Великий и Спасская башня, Вознесение в Коломенском и церковь Покрова на Нерли, Петропавловка и Александрийский столп, Исаакиевский и Смольный соборы, Царское Село и Павловск, Эрмитаж и арка Главного штаба, завод «Красное знамя» и здание Центросоюза…

Все это построено заграничными зодчими.

За последние 15 лет в России проектировали не меньше 50 иностранных архитекторов.

И ничего не построили.

Будем корректны: кое-что, конечно, в 90-е годы построили. Или, по крайней мере, активно участвовали в процессе. Но, начиная перечислять эти совместные работы, чувствуешь некоторое несоответствие тому списку, с которого мы начали.

Международный банк на Пречистенской набережной, «Уникомбанк» в Даевом переулке, «Совмортранс» в Рахмановском, «Парк-Плейс» на Ленинском проспекте, Сбербанк на улице Вавилова, офисные здания на улице Щепкина и на Трубной, «Смоленский пассаж», бизнес-центр «Зенит» на проспекте Вернадского, здание Сбербанка на Андроньевской площади и единственный полноценно «импортный» дом – Британское посольство на Смоленской набережной.

Все это были качественные – на общем фоне – объекты, что во многом обеспечивалось привлечением иностранных строителей: Skanska, ENKA, Ove Arup присутствовали на российском рынке с середины 80-х. Но архитектурного прорыва не случалось. Частный заказчик еще не обрел мощи, а власть в современной архитектуре была не слишком заинтересована. «Закон об архитектурной деятельности», принятый в 1995 году, регламентировал деятельность иноземцев вроде бы гуманно: «Иностранные граждане ... могут принимать участие в архитектурной деятельности на территории РФ только совместно с архитектором-гражданином РФ ... имеющим лицензию». Но исполнение Закона сводилось к такому количеству согласований, что значение местного архитектора начинало перевешивать, а от иностранного порой ничего не оставалось. В результате все вышеназванные объекты несут на себе печать сурового компромисса, невзирая не те громкие имена, которые стоят за ними: Уильм Олсоп или Рикардо Бофилл… …

Но все это были цветочки.

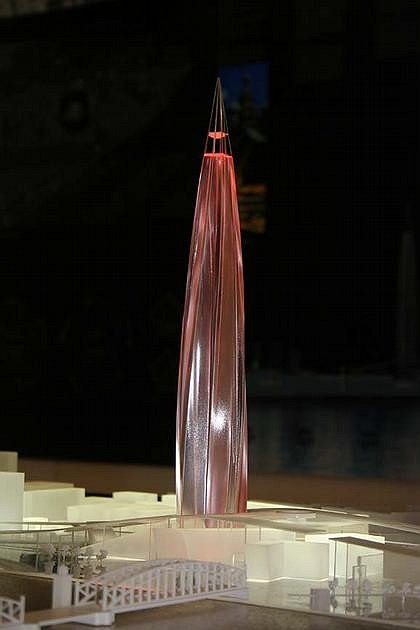

Экспансия началась на рубеже веков, а первой настоящей ягодкой оказался Эрик Оуэн Мосс. В 2001 году калифорнийский деконструктивист спроектировал Новое здание Мариинского театра. Его экстравагантный образ вызвал грандиозный скандал в обществе, а то, что сделал он это по дружбе, безо всякого конкурса – серьезные волнения в профсреде. Проект завалили, но пообещали объявить первый в истории России международный конкурс.

Весной 2002 года фирма Mercury пригласила швейцарцев Жака Херцога и Пьера де Мерона спроектировать «Деревню роскоши» в Барвихе. Эскиз был сделан, но заказчику не понравился. Luxury Village построил Юрий Григорян.

Осенью 2002 года состоялся конкурс на здание Мэрии и Мосгордумы в Сити. В нем участвовали такие мировые звезды, как Олсоп и Мосс, Бофилл и фон Геркан, Шнайдер и Шумахер, Нойтелингс и Ридайк. Победил Михаил Хазанов.

Весной 2003 проходит конкурс на здание Мариинки. В нем участвуют Ханс Холляйн и Марио Ботта, Арата Исодзаки и Эрик Оуэн Мосс, Эрик ван Эгерат и Доминик Перро. Последний выигрывает, но проект трамбуют, отбирают, Перро от авторства отказывается.

Осенью 2003 начинается пи-ар компания проекта «Русский авангард» Эрика ван Эгерата. Русские архитекторы бурчат, Алексей Воронцов уличает Эгерата в плагиате, тем не менее, проект идет на всех парах к утверждению – и неожиданно получает отлуп прямо на заседании Общественного совета по архитектуре и градостроительству. Мэр заявляет, что проект хорош, но именно поэтому ему нужно найти более достойное место.

Весной 2004 становится известно, что Заха Хадид проектирует жилое здание на Живописной улице для компании «Капитал Груп». Слабо проработанная картинка как тайный символ кочует по интернету, в том же виде оказывается на «Арх-Москве», затем проект зависает.

Наконец, летом 2004-го в Москве объявляется Норман Фостер и олицетворяет для широкой публики понятие «архитектурная звезда». Аншлаг на лекции, очереди на выставку в Пушкинском музее, тонны интервью... Проект башни «Россия» в Сити даже утвержден, но к работе подключилось столько московских соавторов, что результат непонятен. Проект, выигравший конкурс на реконструкцию Новой Голландии, вызвал бурю протестов и подвис. Проект гостиничного комплекса на месте гостиницы «Россия» не понравился мэру Москвы, был отправлен на доработку, а затем выяснилось, что и сам тендер на снос гостиницы нелегитимен.

Прервем на этом мартиролог – он бесконечен. Можно, конечно, сказать, что семь лет – не срок. Однако, Берлин за десять лет стал архитектурной столицей, а Доминик Перро скорбно констатирует, что за те же пять лет, что тянется бодяга с Мариинским театром, он успел построить университет в Сеуле – не менее сложный и куда более крупный.

История заграничного присутствия оказывается довольно уныла – тогда как структура всех этих несвершений на диво разнообразна. Спроектированное иностранцем может быть снесено (здание посольства США), построено и брошено (бизнес-центр «Зенит»), отменено (проект для Сити Майнхарда фон Геркана), передано в другие руки («Город столиц» Эрика ван Эгерата, «Легенда Цветного» отца и сына Бенишей), перенесено в другое место («Русский авангард» Эрика ван Эгерата), признано незаконным (реконструкция Зарядья Нормана Фостера), оно также может строиться с серьезными изменениями (стадион «Зенит» Кишо Курокавы) или просто продвигаться с большим скрипом (башня «Россия» Нормана Фостера, офисное здание Захи Хадид на Шарикоподшипниковской улице)…

Однако, если проанализировать те проблемы, которые оказываются на пути всех этих несвершений, то мы с удивлением обнаружим их присутствие и в истории тех построек, с которых мы начали.

Заказчики Мариинки и «Города столиц» полагают, что конструктивное решение авторов трудновыполнимо и небезопасно. В 1830 году Совет по строительству Исаакиевского собора делает вывод, что инновационное предложение француза Огюста Монферрана о постановке здания на ростверке (сплошной фундаментной плите на свайном основани) «вредно, а может даже и опасно». Кроме того, Совет сомневается в реальности создания портика из монолитных колонн.

Доминика Перро обвиняют в завышении сметной стоимости Мариинки. В 1820 году его соотечественника Монферрана отстраняют от распоряжения бюджетом строительства Исаакия, обвиняют в присвоении гонораров за росписи и намекают на личную заинтересованность в деле выбора подрядчика на разборку собора-предшественника. В 1784 году Екатерина Дашкова «торгуется» с Кваренги, считая, что тот сочиняет слишком много украшений для фасада Академии наук. Зодчий оправдывается: «Платбант необходимо нужен, поелику оной служит для большой пропорции, так и украшением и лучшим видом строению, которое ее сиятельство желает сделать наипростейшим образом»…

Компания «Капитал Груп» разочаровывается в проекте Эрика ван Эгерата «Город столиц» и передает дело американскому бюро NBBJ. При этом – поскольку реклама запущена – фирма настаивает на сохранении некоего подобия и продолжает использовать эскизы Эгерата. Эгерат подает в суд и выигравает. В 1784 году Джакомо Кваренги начинает строить на стрелке Васильевского острова здание Биржи. И даже успевает вывести стены до карниза. В 1804 году императору проект разонравился и он передает дело «юркому», по определению Грабаря, Тома де Томону, который и воздвигает один из символов города. Кваренги ненавидит Томона до конца жизни.

Итальянец Марио Ботта проектирует в Питере швейцарский культурный центр. Градостроительный совет констатирует, что проект «не соответствует духу города» и решает его куда-нибудь передвинуть. Двигают туда-сюда, в конце концов заталкивают куда-то за Охту, после чего инвестор, естественно, теряет к нему всякий интерес. В 1719 году соотечественник Ботты Доменико Трезини строит дворец князя Черкасского на Стрелке Васильевского острова. Через семь лет император дает команду: дворец «для лутчаго виду и пространства площади разобрать и тот камень и кирпич употреблять в строение Камор Аудиэнции и Сената»…

В проекте офисного здания на Шарикоподшипниковской Заха Хадид закладывает большие горизонтальные кровли. Эффектно и можно на террасу из офисов выходить. Однако, в Москве снег, который непонятно, как оттуда убирать, значит, проект надо менять, а у авторов в договоре прописано, что за изменение проекта заказчик отвечает рублем. Проект зависает. В 1928 году специально для московских условий Корбюзье разрабатывает систему «правильного дыхания» - вентиляцию и отопление между рамами остекления здания Центросоюза. Но именно эту изюминку не воплощают. Поэтому в здании то жуткая жара, то страшный холод, но оно хотя бы построено…

Мы видим, что все эти проблемы не помешали иностранцам создать славу русской архитектуре. Более того, все ее основные вехи связаны именно с их приездами: ренессанс и маньеризм, барокко и классицизм…

Тут-то и обнаруживается принципиальное различие. Петр и Екатерина звали иностранных архитекторов ради того, чтобы что-то построить. Они были искренне заинтересованы в модернизации страны, в том, чтобы ее европеизировать и цивилизовать.

Новорусские клиенты зовут их вовсе не за этим.

Первым тому свидетельством оказывается странность конкурсов. Казалось бы, именно конкурс – отработанный и удобный способ получить оригинальное решение. Но это затратно, а значит, не нужно. Конкурсы, конечно, случаются. Но даже, когда хотят как лучше, выходит как всегда. Мариинка, Газпром, Стрельна…

Другим свидетельством специфичности заказа служит то, что та по-настоящему свежая западная архитектура, которую так настойчиво двигает в Россию Барт Голдхорн (издатель журнала «Проект Россия» и постоянный куратор выставки «Арх-Москва»), успехом категорически не пользуется. Похоже, именно потому что ее прогрессивность определяется сдержанностью, адекватностью, простотой, чистотой, рациональностью и прочими протестантскими ценностями. Которые в России, понятно, не в чести.

Наконец - и это, кажется, самое главное - она недостаточно «звездная». Ведь нынешние заказчики зовут не просто иностранцев, а именно звезд. Хотя прежние мастера (за исключением Шлютера да Леблона) на своей родине звездами не были. Да что говорить, они и архитекторами-то порой не были! Камерон и Кваренги были известны лишь как рисовальщики, Трезини – как мастер фортификаций, Галовей – часовщик, Чафин – рудознатец… И только здесь они стали тем, кого сегодня назвали бы «звездами».

В общем, возникает стойкое ощущение, что того пиара, который возникает вокруг всех этих историй, заказчику вполне достаточно. Что все это, выражаясь современным языком, не более, чем понты. Впрочем, понты как движущая сила прогресса в России – вещь немаловажная. Отстраняясь от амбиций заказчика, можно предположить, что даже сами факты приезда современных звезд в Россию станут вехами в развитии ее архитектуры. В конце концов, даже такие маловыразительные здания, как гостиница «Космос» или Центр международной торговли – построенные в 80-е годы при участии иностранцев – были на общем безрыбье таким глотком свежего воздуха, от которого почти задыхались.

«Иностранным звездам разрешено больше, чем нам, - говорит архитектор Николай Лютомский, как раз и построивший вместе с иностранцами «Парк Плейс» и бизнес-центр «Зенит», а сегодня работающий с Захой Хадид. - «А вот я ресторан в Греческом зале Пушкинского музея сделаю!» – скажет Фостер – и вдруг окажется, что это может быть. То есть, они прокладывают нам в каком-то смысле дорогу, создают прецедент».

Характерна эволюция отношения общества к этому нашествию.

Первый же большой проект (Мариинка Мосса) вызвал в профессиональном сообществе неоднозначную реакцию. Все дружно возмутились келейностью выбора, но при этом, так же дружно поддержали проект. Считая, что «России катастрофически не хватает радикальной архитектуры» (Евгений Асс), что «в Питере обязательно надо строить что-то новое, иначе город умрет» (Борис Бернаскони), что «это гениальная провокация, очень нужная, чтобы встряхнуть застойное болото нашей архитектуры» (Михаил Хазанов), что «нам совершенно необходимо присутствие таких людей и таких вещей, чтоб поднять планку» (Николай Лызлов).

То есть, поначалу в России очень надеялись на Запад. Верили, что иностранцы двинут нашу архитектуру вперед, зададут планку, создадут конкуренцию, необходимую для развития. А дальше – видя, что происходит в реальности, начинается разочарование. Столь же острое, сколь сильны были надежды.

Оказывается, что звезды халтурят, не дают себе труда разобраться в климатических и психологических особенностях, не вникают в исторический контекст, что они рассматривают нашу страну как третий мир, которому можно сбыть залежалый продукт, как источник злата. Есть, конечно, и тот очевидный факт, что звезды становятся реальными конкурентами местных зодчих, но понятна и их досада: ладно бы, если б звезды звездили, а то…

Отношение к звездам меняется не только внутри цеха. Даже пресса, которая так радостно пиарила западных звезд всё начало века, охладевает. В одном архитектурном журнале появляется характерная рубрика «Звезда под микроскопом» - в которой русские зодчие охотно развенчивают мифы, сложившиеся вокруг их западных коллег…

Екатерина II пишет: «У нас есть французы, которые … строят дрянные дома, негодные ни внутри, ни снаружи, и все от того, что они слишком много знают».

Но согласимся, что ситуацию, в которой от звезд сначала ждут чуда, а потом с улюлюканьем выпроваживают, во многом провоцирует заказчик.

Это же не звезды формулируют ТЗ, из которого следует, что за Смольным собором можно взгромоздить 400-метровый небоскреб, а мистический остров Новой Голландии превратить в дешевый аттракцион.

Это не звезды сносят универмаг «Фрунзенский» и ДК Первой пятилетки.

Это не звезды приглашают участвовать в конкурс одних иностранцев (как было с небоскребом «Газпрома»), это не они устраивают дополнительный параллельный конкурс к уже состоявшемуся (как было с конгресс-центром в Стрельне).

Это не Монферран, а Николай I предлагает позолотить скульптуру на фронтонах Исаакиевского собора…

Сравнивая события последних трех лет (в Питере все движется, в Москве все застревает), можно было бы сказать, что Москва – в отличие от Питера – проявляет по поводу звезд большую гордость. Но тогда становится непонятно: а зачем они, звезды, вообще нам нужны? Если мы не готовы играть в игру под названием «современная архитектура», то нечего и пыжиться. Компрометировать оную игру и самим постоянно подставляться. А если готовы, то надо условия жестче прописывать (если Питер, значит, никаких небоскребов!) и не ставить звезд в дурацкое положение.

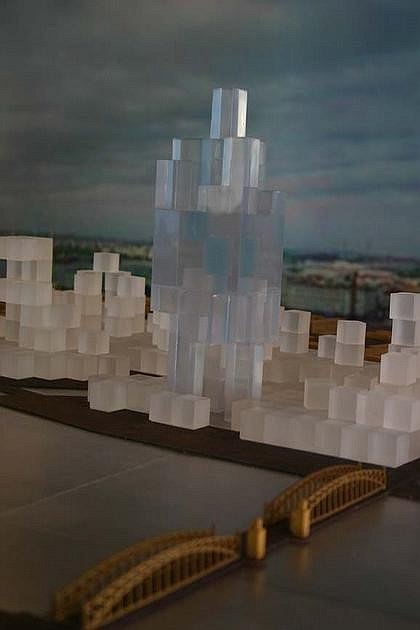

Ведь что звезды? Они делают то, чего от них ждут. Таков их грустный крест. Себе они уже не принадлежат, они – брэнд. Поэтому в конкурсе на небоскреб «Газпрома» у Либескинда все опять кривенько, у Нувеля – прозрачненько, а у Херцога с де Мероном – завивается жгутом...

Можно, правда, предположить (как это остроумно сделал Григорий Ревзин), что звезды восполняют ту проективность, которая была свойственная русской архитектуре в годы расцвета «бумажной архитектуры». Сегодня местные зодчие завалены реальными проектами, им не до этого, а тоска по мечте-то остается! Вот ее-то и воплощают иностранные архитекторы своими упрямо неосуществляющимися проектами. Другое дело, что в сочинении бумажных замков 80-х годов русских фантазеров никто не ограничивал: заказ был однозначно утопичен, а потому и результат – так фантастичен. Иностранцы же честно пытаются примериться к местным реалиям, все время норовят угодить, крутят в голове матрешек – оттого их проекты восторг вызывают редко.

Да что тут говорить. Построил Камерон Екатерине Агатовые комнаты – шедевр и чудо, а заказчица недовольна. «Странно, что все строение для бани строено, а баня вышла худая, мыться в ней нельзя!»

Но тем временем, пока «звездный бум» остается «бумажным», иностранцы в России все-таки строят. Условно иностранный архитектор Сергей Чобан достраивает в Сити башню Федерация.

Но что мы видим? Что строят не звезды, а мастера третьего ряда. Что строят не в Москве, а в иных городах. Что строят не знаковые хиты, а просто качественные объекты. То есть, идет, как сказал бы президент, «рабочий процесс». Но в преодолении провинциальности он помочь вряд ли сможет. Эта задача остается все-таки за русскими архитекторами.

Убеждает же в этом не только растущее качество отечественной архитектуры, но и исторические закономерности.

Если воспользоваться знаменитой схемой Владимира Паперного, в которой «Культура Один» заграницу ценит, а «Культура Два» – ей противостоит, то окажется, что весь ХХ век происходит все, как положено: 20-е годы «заграницу» любят, 30-е – противостоят, 50-е и 60-е – снова любят, 70-е и 80-е – снова противостоят. В конце века – вследствие идеологических изменений и информационной прозрачности – эта ситуация теряет остроту, но и в более мягких формах сохраняется. В 90-е страна открыта Западу, в нулевые – начинает двигаться в противоположную сторону. И поэтому появление иностранных зодчих, обоснованное и подготовленное 90-ми, в нулевые приобретает характер странного противостояния. Их активно зовут, но вместо того, чтобы воспользоваться плодами их трудов, предпочитают по-шукшински «срезать».

Эта ситуация напоминает водораздел 20-х и 30-х. В 20-е в России проектируют Корбюзье и Мендельсон, Май и Кан. Конкурс же на Дворец Советов становится рубежом. Питая иллюзии, взращенные 20-ми годами, иностранцы шлют проекты (Корбюзье, Мендельсон, Гамильтон), но как только понимают, что тут это никому не надо, что курс изменился – все обрывается. Половина их проектов остается неосуществленной, Центросоюзу пеленают ножки, Корбюзье от авторства отказывается, а Антон Урбан и вовсе гибнет в застенках. А русская архитектура начинает идти своим путем, который оказывается бесконечно далек от мирового, но, тем не менее, создает на этом пути вполне выдающиеся вещи. Которые западным звездам сегодня кажутся фантастичными: именно так отреагировали Херцог и де Мерон на семь московских высоток.

Заграница для России – совсем не то же самое, что для любой другой страны. Это гораздо больше, чем сосед по карте. Это миф, комплекс, пунктик, в котором на равных сходятся любовь и ненависть, желание и страх, притяжение и отталкивание, зависть и гордость, попугайничанье и самоуничижение. Цари зовут иностранцев, но моют руки после того, как поздороваются с послами. Поэтому Россия так упорно не поддается глобализации – по крайней мере, в тех сферах, где национальная гордость имеет некоторые исторические основания.

Возникает ощущение, что все киснет в каком-то болоте – хотя явных причин к этому вроде бы и нет. Образ этой унылой расейской беспросветности сформулировал еще Андрей Платонов. Описав в «Епифанских шлюзах», как на волне заграничных успехов в Россию прибывает английский инженер Бертран Перри – строить по заказу Петра шлюз между Окой и Доном. Он делает проект, начинаются работы, а дальше – все как всегда. Пригнанные на работы крестьяне разбегаются, подрядчики воруют, немецкие техники болеют, воевода пьет… Потом выясняется, что предпроектные изыскания делались в полноводный год, а нынче воды нету, расширив же подземный колодец, Бертран разрушает вододержащий глинистый пласт… Шлюз так и не построят, британца Петр казнит, а «что воды мало будет, про то все бабы в Епифани еще год назад знали, поэтому все жители и на работу глядели как на царскую игру и иноземную затею».