«Чудаки московские, мои други…»

Вероника Долина

Вероника Долина

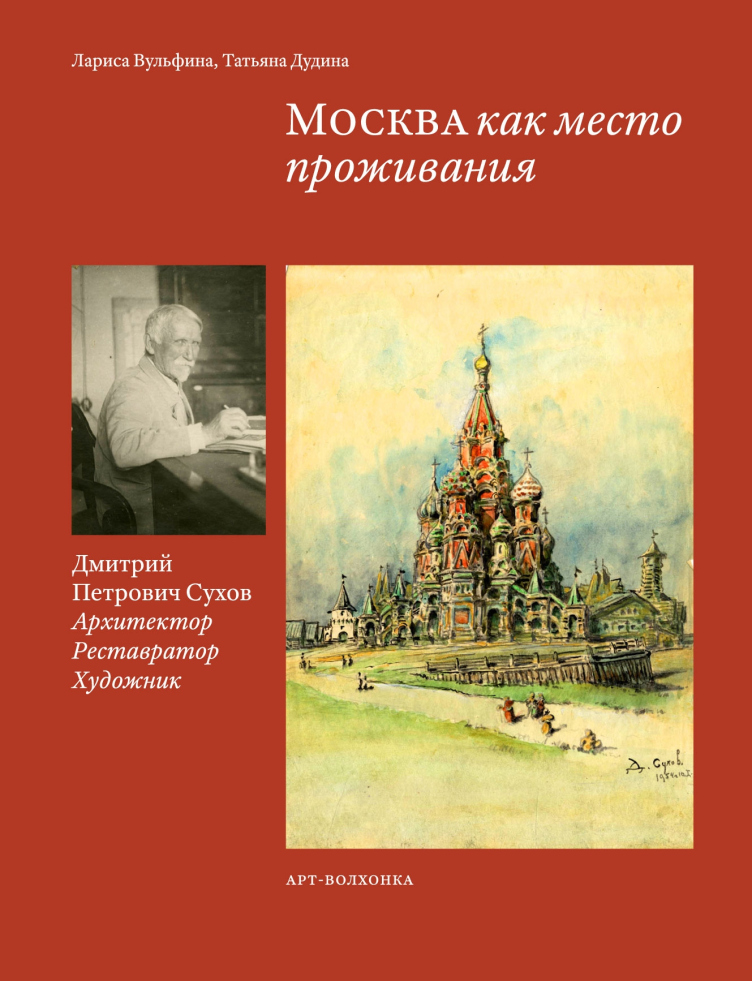

Издательство «Арт-Волхонка» совместно с Музеем архитектуры выпустило книгу, посвященную, как было принято писать лет тридцать назад, жизни и творчеству Дмитрия Петровича Сухова. Это первая подробная монография о Сухове, ее авторы – хранитель фонда музейного графики XVIII-XIX веков Татьяна Дудина и историк-реставратор Лариса Вульфина.

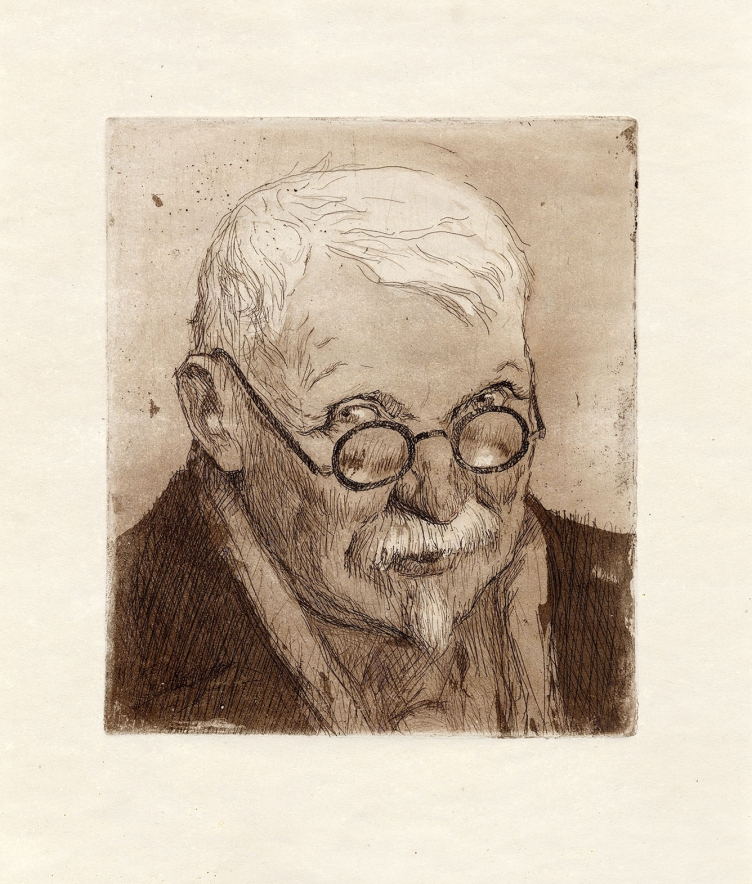

И. Н. Павлов (?). Портрет Д. П. Сухова. Офорт коричневым тоном. ГНИМА Р I–12409. Предоставлено издателем

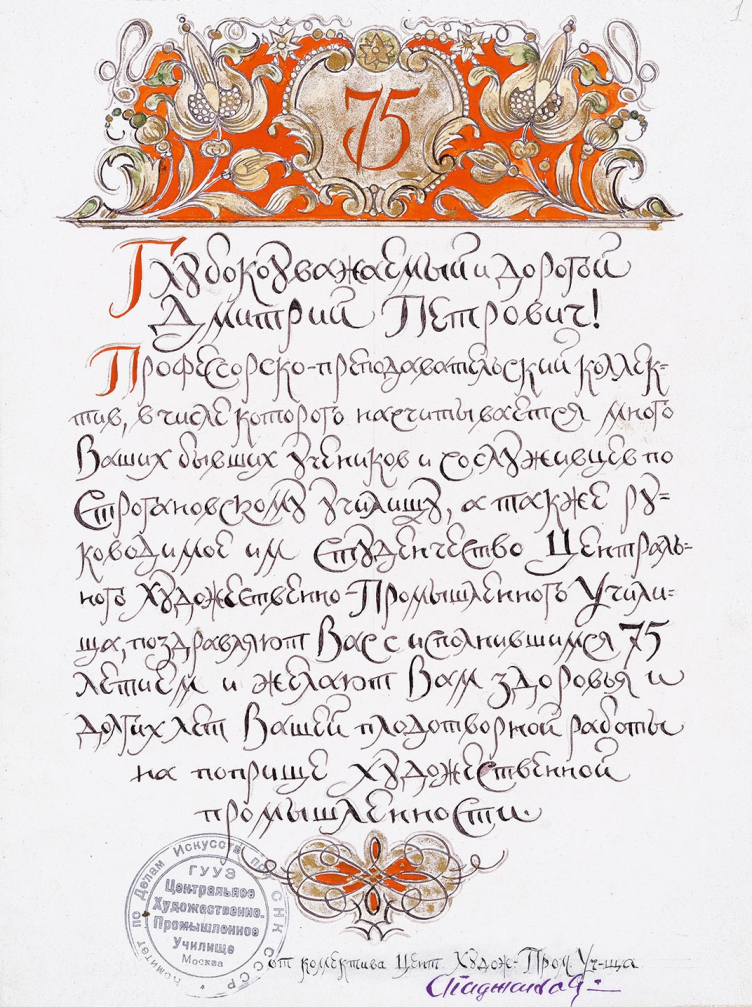

Дмитрий Петрович Сухов прожил немногим более девяноста лет, помнил время Александра II и на пять лет пережил Сталина. Не воевал, не сидел, не был в ссылке, в отличие, к примеру, от его друга Петра Дмитриевича Барановского или коллеги-историка Николая Ивановича Брунова. Занимал по-своему уважаемые должности, был, в частности, главным архитектором Кремля, но жил в советское время крайне бедно: с женой и дочерью в четырнадцатиметровой деревянной комнатке над караулкой Новодевичьего монастыря – никаких профессорских преференций не удостоился. Был уважаем коллегами, в честь Сухова устраивали вечера-капустники, его приглашали для консультаций, в 1957 отпраздновали его девяностолетие юбилейной выставкой в ЦДА, но – совершенно забыли после смерти. Только ГНИМА, музей архитектуры, где Сухов долгое время состоял в Ученом совете, организовал в 1980 году вторую, первую посмертную, выставку с каталогом.

Рисунки Сухова регулярно встречаются в работе всем, кто так или иначе изучает историю древнерусской архитектуры; но их мало в изданных книгах, если они там и попадаются, то на втором плане. Все слышали о Барановском; помнят о Максимове, Брунове, Ильине, об ученике Сухова Льве Артуровиче Давиде – про самого Сухова вспоминают редко и тоже как будто вскользь, с трудом. Можно понять авторов монографии, которые в конце биографического очерка отвечают на вопрос, зачем они проделали свою кропотливую работу словами «чтобы помнили»: Дмитрий Петрович Сухов оказался на периферии историографии, и новая книга заполняет этот пробел. Тот факт, что книга о Сухове инициирована Музеем архитектуры, а не, скажем, Кремлем, объясним: именно в ГНИМА хранится основной архив архитектора, переданный его дочерью Евгенией Дубовской в 1975 году и названный фондом №38 – он стал основой книги, в которую, впрочем, также вошли материалы из Исторического музея и других фондов. Авторы обнародовали массу архивной графики, источниковедческого материала, да и просто любопытных историй и жизненных подробностей, за что потомки-историки и краеведы должны, безусловно, быть им благодарны.

Но прежде всего надо признать, что архитектором Дмитрий Петрович Сухов был не слишком заметным. В конкурсах получал вторые и третьи места, почетные, но не главные. Работал во всех стилях, начал с ренессансной и русофильской эклектики, освоил текучие линии модерна, увлекался неоампиром и закончил дорогомиловским химзаводом «Анилтрест» в духе конструктивизма, хотя и с филенками, карнизами и термальными окнами – Сухову «трудно было уйти от классической традиции», – пишут Татьяна Дудина и Лариса Вульфина. Но несмотря на привязанность к классике Сухов не принял никакого участия в формировании сталинского ар-деко – впрочем, к тому времени архитектору было шестьдесят лет.

Между тем в самом начале карьеры, в 1890-1892 годах, шурин Сухова архитектор Сергей Устинович Соловьев привлек его к работе над фасадом Строгановского училища на Рождественке – здания, которое сейчас принадлежит МАРХИ. Дмитрий Петрович спроектировал интерьеры и сделал, самолично наблюдая за изготовлением в мастерских училища, все майоликовые панно, – хорошо известные, надо думать, студентам-архитекторам, хоть раз тусовавшимся вокруг фонтана во дворе института.

Строгановское училище (ныне МАРХИ). Центральная часть главного фасада и фрагмент фасада: панно. Фотография М. П. Фединой. 2010 г. Предоставлено издателем

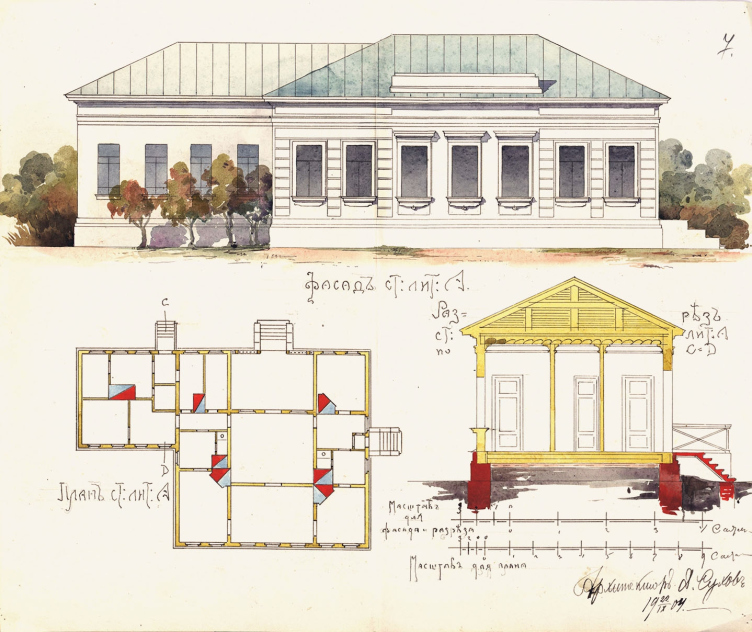

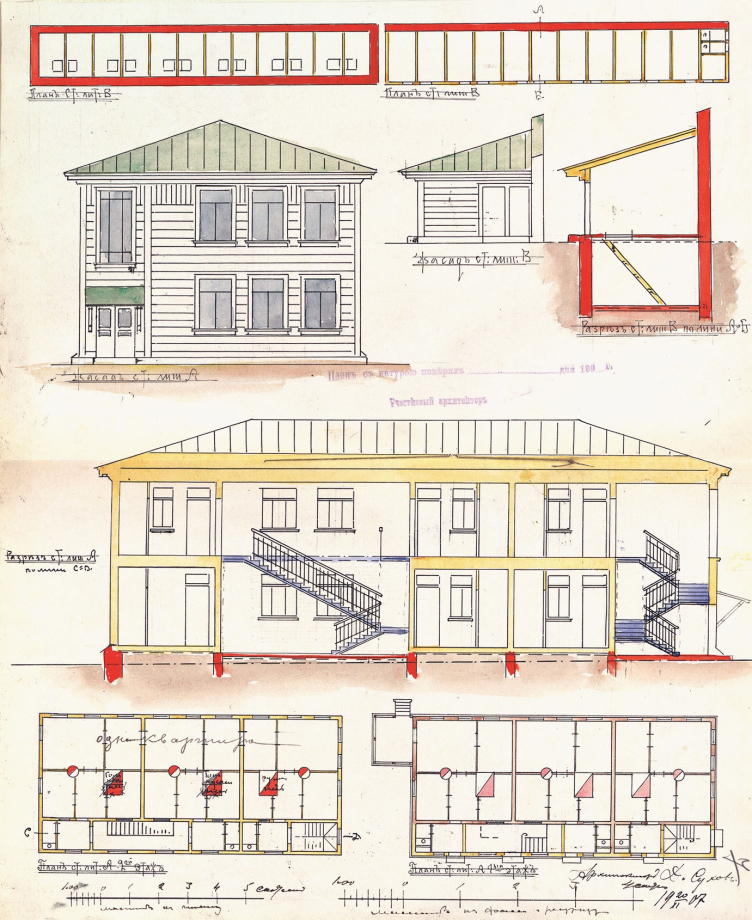

Любопытнейшая из историй, описанных в книге – о том, как в 1907 году Сухов сделал попытку заработать на недвижимости, купив участок, построить собственный маленький деревянный двухэтажный доходный домик, – из тех, которыми в то время бурно застраивалась вся Москва. Затея не удалась, дом с участком пришлось продать. Ощущается, что архитектура была для героя книги необходимым заработком: в это время он растил четырех дочерей. Сухов брался за пристройки, реконструкции, но особенно увлекался интерьерами, обильно насыщая их украшениями, в том числе живописными панно на плафонах и стенах – словом, был в этом целиком и полностью человеком конца XIX века. Лучший из построенных архитектором особняков – дом К.А. Беллик, отчасти сохранился в Петровском парке на Ленинградском шоссе (1914). Сухов много преподавал, начав уже вскоре после своего выпуска из МУЖВЗ, но чаще он вел курсы технического рисования, акварельной декоративной живописи, интерьера и мебели, реже – собственно архитектурного проектирования. Позднее, во время и после Великой отечественной войны, занимался оформлением театральных постановок.

Проект дома во владении Ф. А. Саввей-Могилевича на Девичьем поле. План, фасад, разрез. 1904 г.

ЦХНТДМ, ф. Т–1, оп. 16, д. 579 (Хамовническая часть 499–1136–1137/436), ед. хр. 20, л. 7. Предоставлено издателем

Проект доходного дома и служебной постройки в собственном владении Д. П. Сухова на Шаболовке. Планы, фасады, разрезы. 1907 г. ЦХНТДМ, ф. Т–1, оп. 17, д. 520 (Якиманская часть 889/555), ед. хр. 8, л. 7. Предоставлено издателем

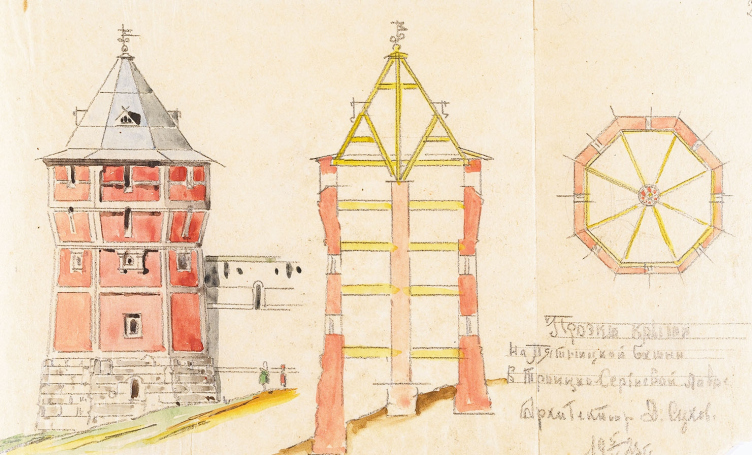

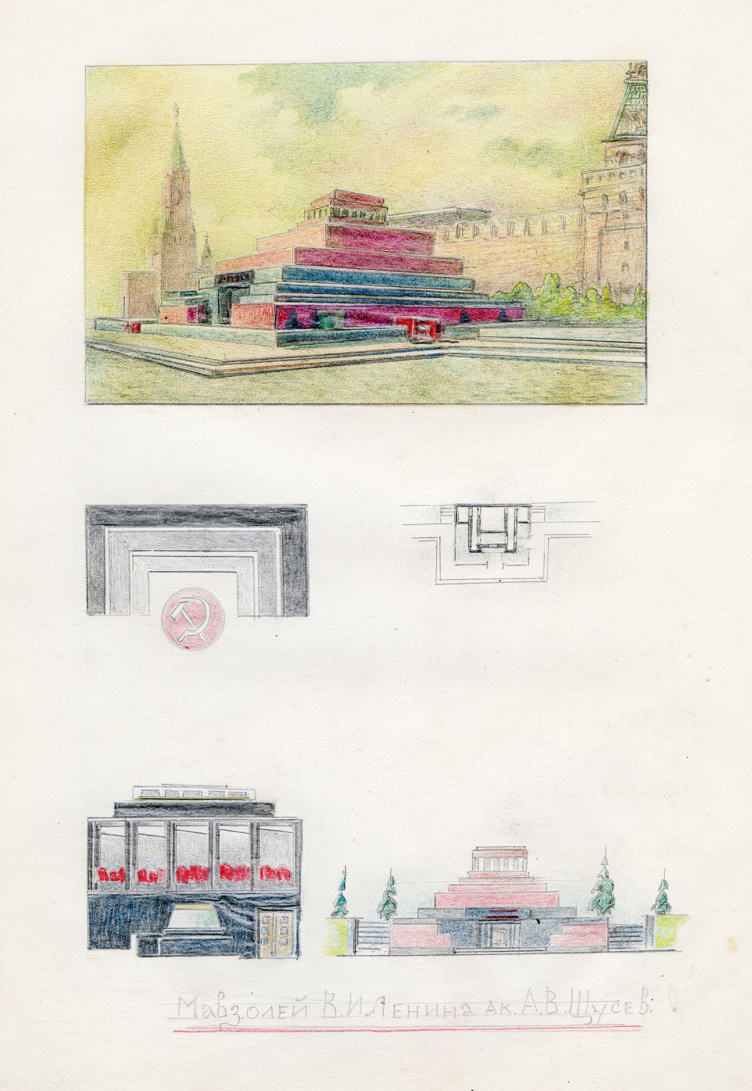

И всё же делом жизни Дмитрия Петровича Сухова были «древности». Вместе со своим шурином Соловьевым он уже в 1890-е стал участвовать в работе Комиссии по изучению сохранению древних памятников ИМАО, обмерял памятники, описывал их, делал доклады, много рисунков: планов, деталей, реконструкций, и просто живописных этюдов – все это одновременно и, похоже, с одинаковым увлечением. Эта работа стала важнее других в двадцатые годы, когда Сухов участвовал вначале в бурной музеефикации, а затем в столь же бурной, сколь и безуспешной защите множества памятников, в основном – церквей, сносимых сотнями. Он обследовал, обмерил, зарисовал множество памятников повсюду – в Москве, в Пскове, в Крыму, занимаясь спасением храмов и одновременно – эскизированием Мавзолея, обустройством дома музея Ленина в Ульяновске и дома-музея ссылки Сталина в Сольвычегодске – всё с реставрацией и дотошным восстановлением исторической обстановки. Сухов же создавал музей Толстого в Ясной Поляне и Тургенева с Лутовинове. Совершенно вездесущий, судя по биографии и массивному архиву, был человек, и как-то спокойно совмещающий дела совершенно разного рода: спасение молодого Льва Давида, в будущем знаменитого реставратора, от военного призыва, написание писем о сохранении церквей, проектирование химзавода и восславление памяти вождей революции. Несколько пугающая даже разносторонность. Впрочем и спасительная, вероятно; хотя не нам судить людей того времени.

Преображенская церковь в селе Спасском-Тушине Московского уезда. Внешний вид, детали. 1889 г. Печать. 18,3 × 27,1. ГНИМА, Архив, ф. 38, оп. 1, д. 54, л. 2. Предоставлено издателем

Пятницкая башня Троице-Сергиевой лавры. Фасад, разрез, план кровли. Проект реконструкции шатра. 1923 г. Калька, карандаш, акварель. 16,2 × 28,5. ГНИМА, Архив, ф. 38, оп. 1, д. 107, л. 2. Предоставлено издателем

Церковь Зачатия Анны, что в Углу. Вид с юго-востока из арки проломных ворот Китайгородской стены. 1922 г. Бумага, акварель, белила. 12,4 × 19,2. ГНИМА Р I–12191. Предоставлено издателем

Автопортрет-шарж Д. П. Сухова в образе молодого боярина

Лист из альбома А. И. Попенцевой. 1923 г. Бумага, акварель. 21,0 × 14,0. Из собрания Яна и Ларисы Вульфиных (США). Предоставлено издателем

Церковь Михаила Малеина Вознесенского монастыря Вид с юго-запада. 1920-е гг. Бумага на картоне, акварель, белила. 31,6 × 23,5. ГНИМА Р I–12185. Предоставлено издателем

Звенигород в XV веке. 1933 г. Бумага, тушь, акварель, белила. 41,7 × 89,0. ГНИМА Р I–12197. Предоставлено издателем

Поздравительный адрес Д. П. Сухову в честь 75-летия со дня рождения от Строгановского училища. 1942 г. ГНИМА, Архив, ф. 38, оп. 1, д. 42, л. 1. Предоставлено издателем

Мавзолей В. И. Ленина. План, общие виды, деталь. 1950-е гг. Бумага, карандаш, цветной карандаш, фломастер. 30,0 × 21,0

ГНИМА Р I–12346. Предоставлено издателем

Что осталось нам от бурной деятельности Дмитрия Петровича Сухова и за что нам нужно его ценить? Я бы назвала три вещи. Одну хорошо показали авторы в своей книге, приложив к биографии архитектора так называемый «альбом» его акварелей. На самом деле это никакой не альбом, хотя рассматривать картинки приятно – может быть Сухов и провел вторую половину своей жизни в плохом настроении, но рисовал очень оптимистично, никакого экспрессионизма. От альбома приложение отличается тем, что картинки маленькие, а их описания – большие, с подробным популярным рассказом о каждом нарисованном памятнике: получился путеводитель по так или иначе утраченной Москве. Рисовал Сухов увлеченно, постоянно, акварели и офорты были его отдушиной: из поездок присылал акварельные открытки, разрисовывая тыльные стороны почтовых карточек. Это приятная часть.

Вторая часть наследия Сухова – важная. Надо думать, что в какой-то мере благодаря ему сложилась советская школа реставрации и исследования памятников древнерусской архитектуры – очень хорошая школа, звездами которой были Давид, Альтшуллер, Подъяпольский. Нельзя сказать, что Сухов был в этом деле главным, но возможно, он был одним из тех звеньев, тез людей, без которых так хорошо бы не получилось. Опять же нельзя сказать, что сейчас у этой школы расцвет – но она так или иначе жива, а значит, в свое время сложилась сильной, в чём опять же есть заслуга и Дмитрия Петровича.

Третью часть особенно сложно объяснить, она трудноуловимая. Тут для начала нужно присмотреться к «альбому», чтобы выяснить вот что: в какую сторону его ни листай, все акварели похожи. В них не прослеживается подспудно ожидаемая хронологическая эволюция, и в двадцатые, и в пятидесятые стиль, а точнее диапазон приемов и настроений совершенно одни и те же, и зависят скорее от жанра: обмера, реконструкции или зарисовки, чем от времени. А сменилось-то за это время страшно сказать сколько всего: не говоря об авангарде, Сухов застал даже кусочек оттепели – но никакой химзавод не побудил его выйти из единожды найденного васнецовско-абрамцевского образа ряженого боярина, перестать разрисовывать поздравительные адреса цветистыми орнаментами. Представим себе: почта, совслужащая сортирует открытки пионеров-октябрят, и вот среди них попадается письмо полууставом.

Сухов не написал истории русской архитектуры, не сделал большого открытия, и не утвердил правил реставрационной школы, хотя был ко многому причастен, он и тут нигде не первый. Нет у архитектора, реставратора, графика Сухова того, что можно было бы назвать главным достижением жизни. Его достижение в другом: он совершенно выпадает из того советского мейнстрима, который мы привыкли в простоте считать едва ли не единственным – война, авангард, сталинская классика номер один, война, сталинская классика номер два, хрущевская борьба с излишествами. Оборудовав музеи двух вождей, он прожил свою внутреннюю жизнь так, как будто бы этих вождей вовсе не было. Авторы книги уверены, что Сухов, который до революции зарисовывал иконостасы и участвовал в конкурсе на скульптурную раку плащаницы, оставался верующим всю свою жизнь. Я больше скажу: он и монархистом мог быть всю жизнь, только мы этого никогда не узнаем. Он пронес своё увлечение через больше, чем половину XX века, его жизнь – странная, подспудная, совмещающая параллельные реальности, и его рисунки – всё это доказательства непрерывности некоторой традиции, назовем ее традицией праздничного русофильства, без которой наша история и история архитектуры была бы другой; они же – доказательства жизнеспособности сообщества «московских чудаков», которые столь многое могут и так редко бывают заметны.

Архитектурная фантазия с собором Покрова на Рву. 1951 г. Бумага, тушь, акварель. 20,0 × 28,3. ГНИМА Р I–11985. Предоставлено издателем

Неудивительно, к слову, что единственная посмертная выставка Сухова в ГНИМА пришлась на восьмидесятые годы, начало нового увлечения русофильством. Возможно, она каким-то образом способствовала развитию современного жанра реконструкции ландшафтов, которые сейчас замечательно (и точнее, чем Сухов) рисует Всеволод Рябов, чьими картинами иллюстрированы все современные книги о старой Москве.

Наша историография неровна; нет в ней ни французской увлеченности, ни немецкой скрупулезности. В ней много лакун и нередко чувствуется увлечение схемами, которые кажутся данными раз и навсегда, но никогда ничего не исчерпывают. И делают наши представления о жизни плоскими, заставляя удивляться всякий раз, узнавая, например, о человеке, пронесшем романтический взгляд на русскую старину нетронутым до 1957 года, передав ученикам. Книга Вульфиной и Дудиной в этом смысле важна – в ней больше фактов, чем обобщений, она рассказывает о том, что не слишком известно, поворачивает кусочек истории отчасти полузабытой стороной. Если взять за скобки нынешнюю истерию «скреп», а книга с ней, кажется, никак не совпадает, она для этого слишком спокойно написана и слишком интеллигентно, аккуратно издана – то монография выглядит удивительно отстраненной: не попадает ни у какую струю, это – просто исследование, издание редкого и красивого материала. Нам так не хватает просто исследований.

Лариса Вульфина, Татьяна Дудина. Москва как место проживания. Дмитрий Петрович Сухов. Архитектор, реставратор, художник. Москва: «Арт-Волхонка», Музей архитектуры, 2014. Обложка книги