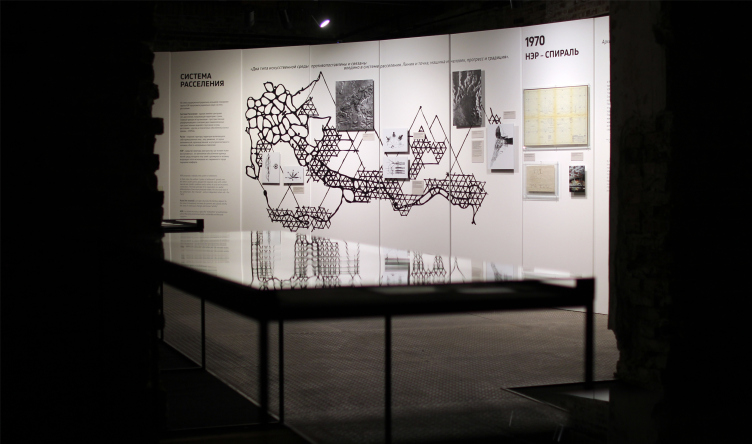

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

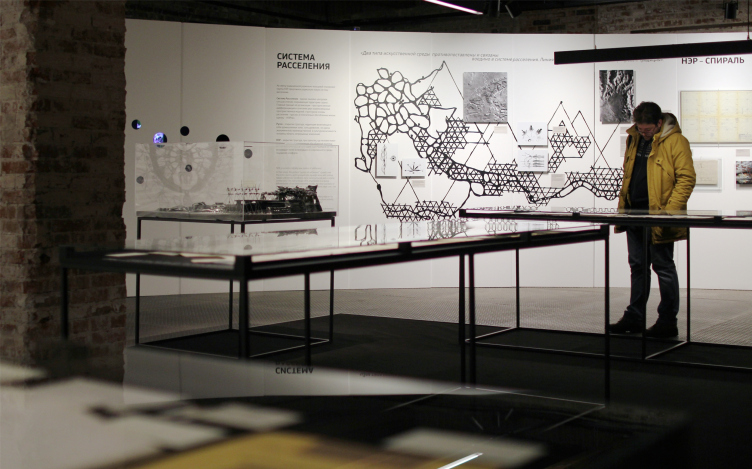

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

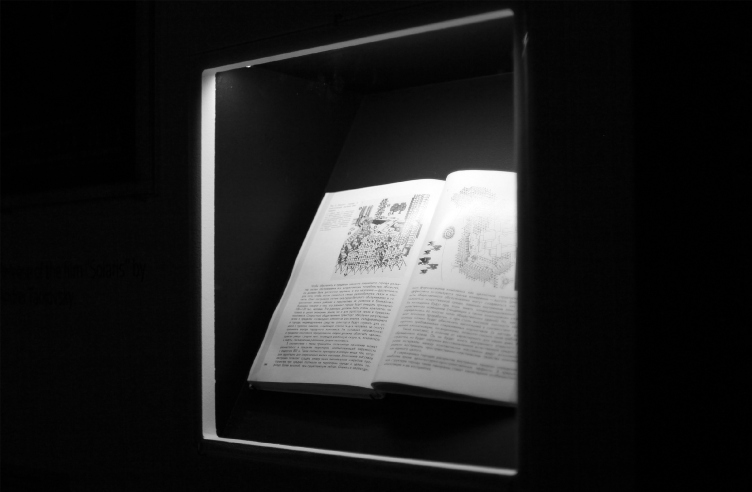

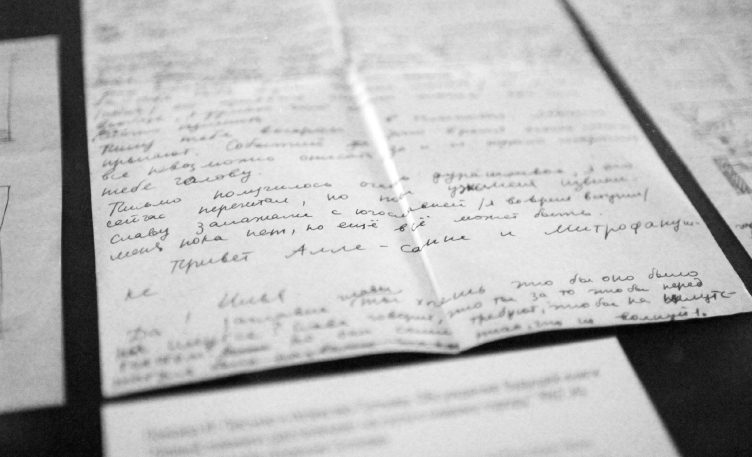

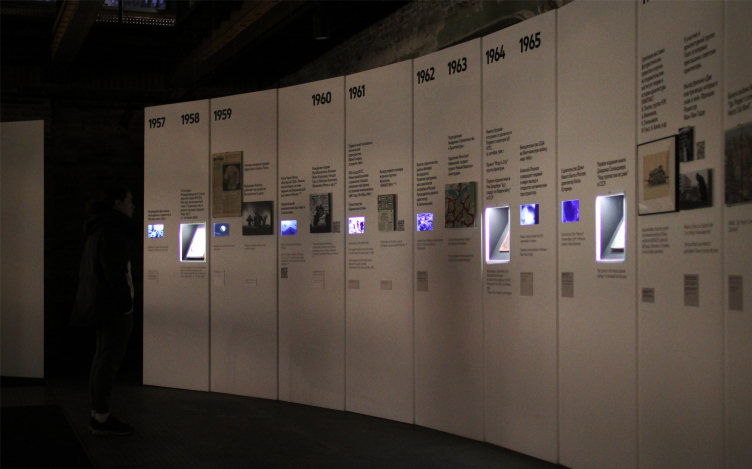

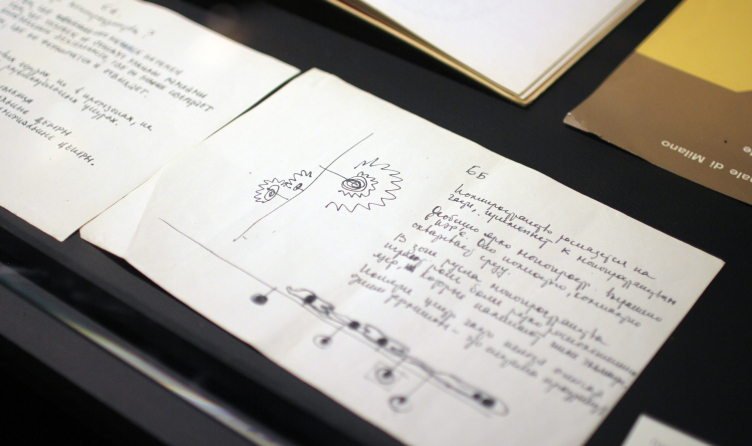

Вообще говоря, эффект реликвария на этой выставке, наверное, имеет наибольший смысл. Фотографии, о которых Илья Лежава говорит с экрана в снятом для выставке фильме 2018 года: «вот мы молодые»; черновики и эскизы, читаемые как книга, и наоборот, книги закрытые, предлагающие когда-нибудь найти себя в библиотеке. Письма – ‘Dear NER! Hello! From Archigram. Do mail us anything that might be interesting that you are working on. Best wishes, Peter Cook + Dennis Crompton’ («Дорогой НЭР! Привет! От Аркигрэма. Присылайте нам все что может быть интересно из того, над чем вы работаете. С наилучшими пожеланиями, Питер Кук и Денис Кромптон»); рядом журнал AD 1968 года со статьей Питера Кука «Группа НЭР». Все это собранные вместе ценности, предмет воспоминаний и ностальгии. Они окружены хронологической лентой основных событий.

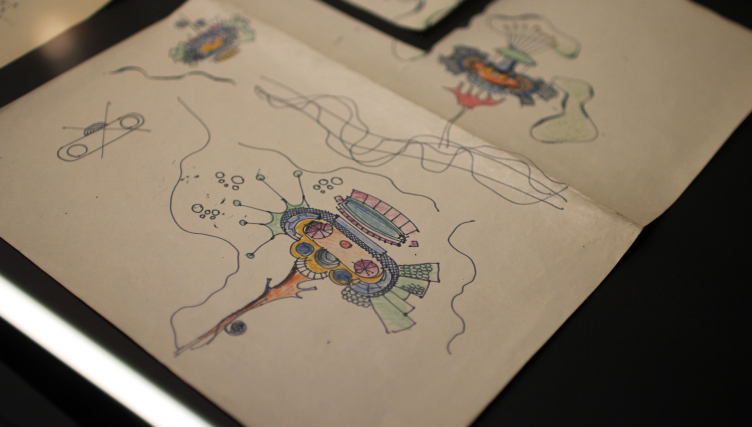

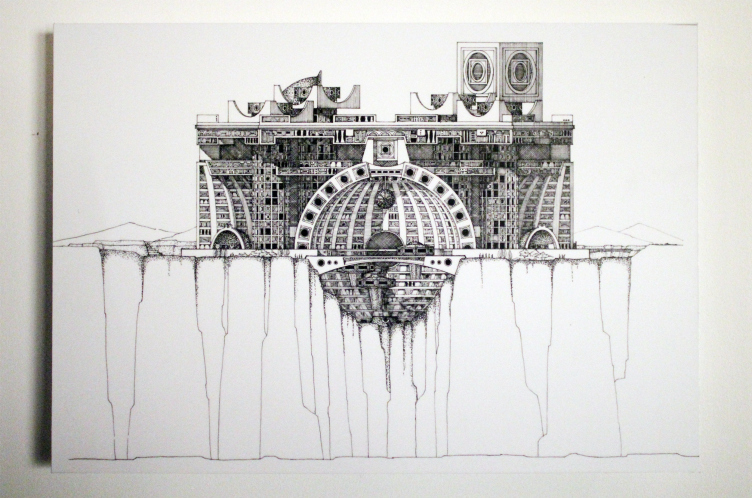

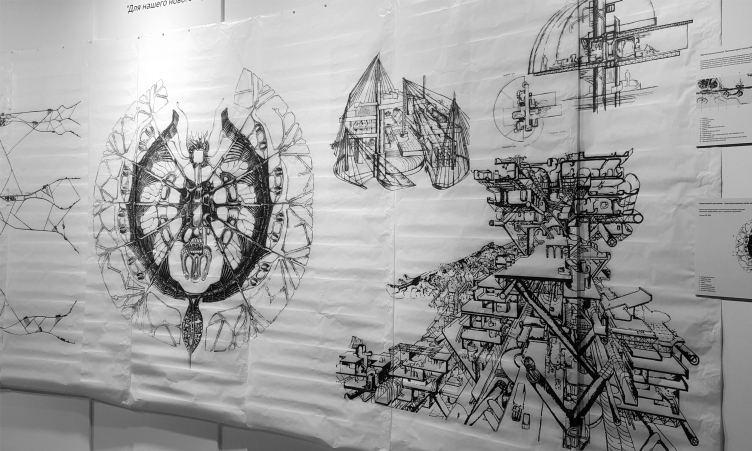

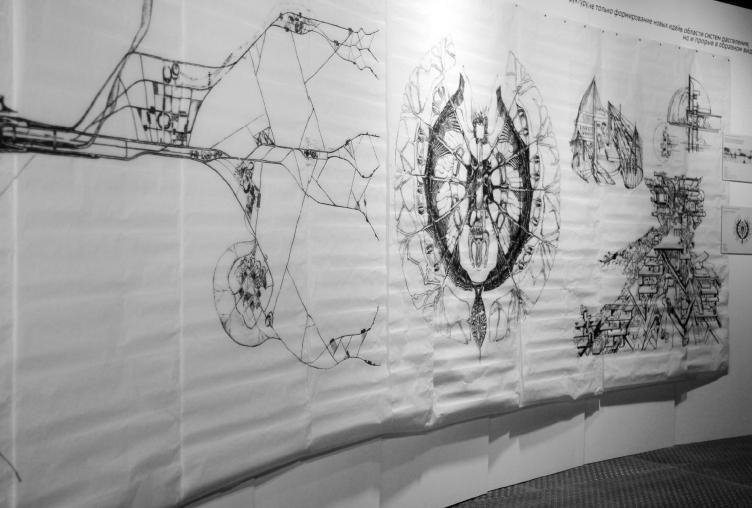

Эскизы Сергея Телятникова, подготовка к Триеннале, 1968-1970. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

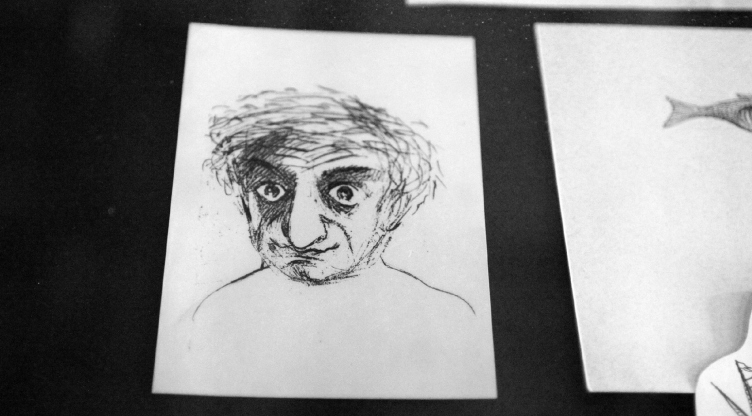

Владимир Юдинцев, жарж на Илью Лежаву, 1970-е гг. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

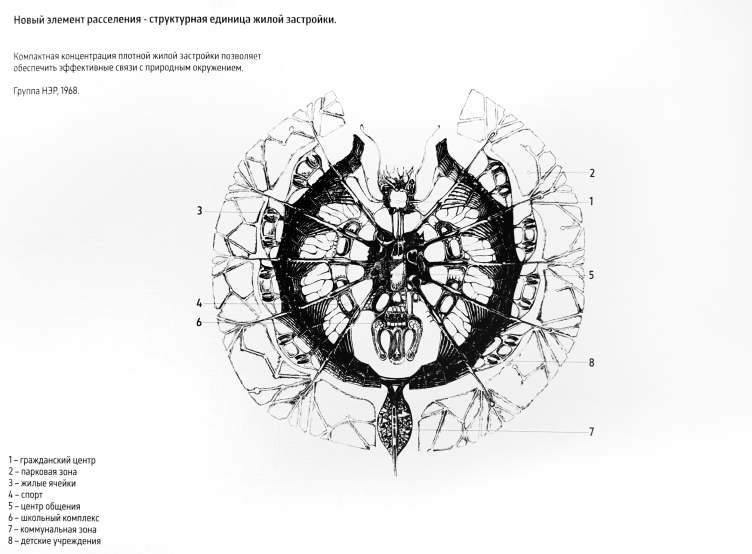

В 1960 группа НЭР защитила диплом, в котором была предложена новая градостроительная концепция, разработанная на примере города Критово Красноярского края – отсюда название первого этапа НЭР–Критово, что на выставке почему-то не пояснено. (Надо сказать, что нынешняя выставка не первая в XXI веке, десять лет назад в 2008 галерея ВХУТЕМАС показывала выставку поменьше «НЭР. Дипломный проект 1960» и проводила конференцию). Первый вариант НЭР – визуально не очень яркий, он присутствует в виде макета, планировок и фильма 1960 года, в котором из особенностей элемента расселения яснее всего звучит: производство вынесено отдельно от жилья; внутри мы шагаем по «просторным дворам и уютным улочкам, по широким пешеходным дорогам зеленых лучей; клубы, выставки, спортивные сооружения, научные лаборатории, развлекательные полосы». Архитектуру нового элемента авторы показывают на примере фрагментов Дома Центросоюза Корбюзье; море людей – волнами, которые бьются о каменную набережную. Кураторы противопоставляют предложенную НЭРом ориентированную на человека, насыщенную культурой и природой среду – микрорайонам, строившимся в 1960-е вокруг предприятий.

После защиты диплома нэровцам предложили сделать выставку в Белом зале МАРХИ. «Все ведущие архитекторы пришли… – рассказывает Илья Лежава в фильме. – Пришел Градов, который нас обругал очень сильно, сказал, что все это глупость… Нам сказали – вы даже не представляете, что есть теория микрорайонов. Что вы такое сделали? Потом встал Остерман и сказал: чуть собачья, ребята сделали гениальную вещь».

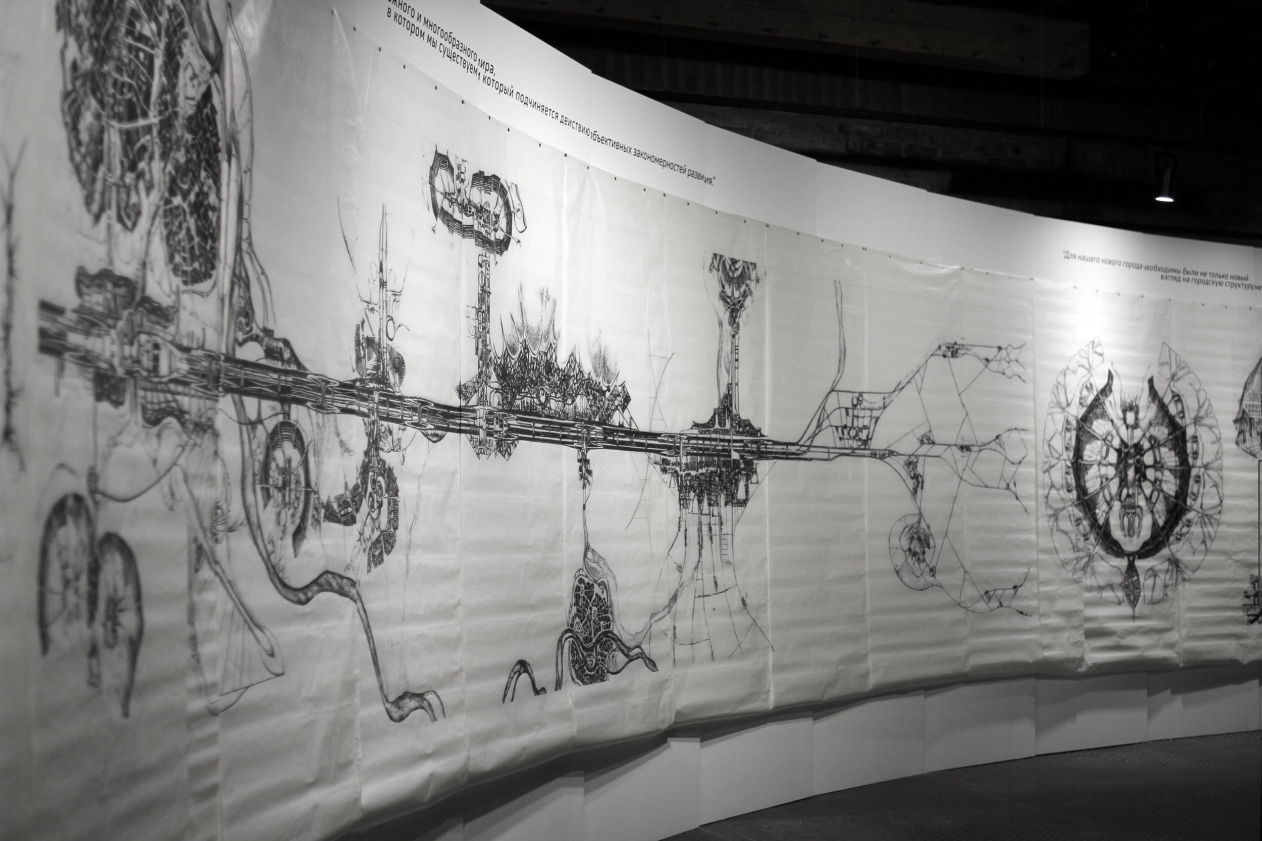

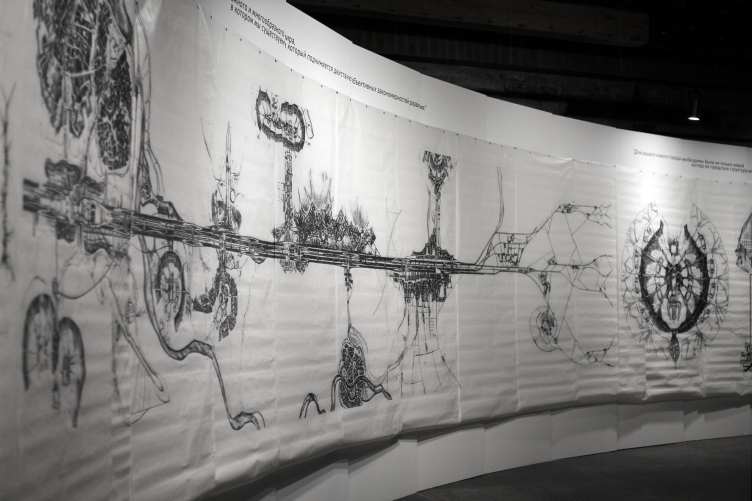

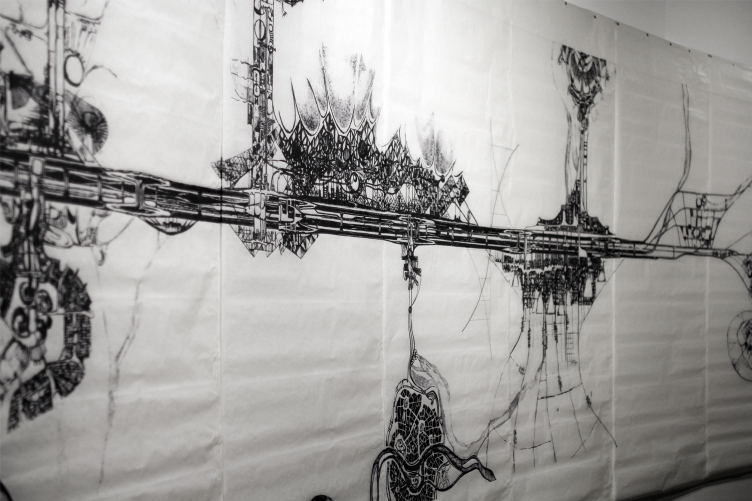

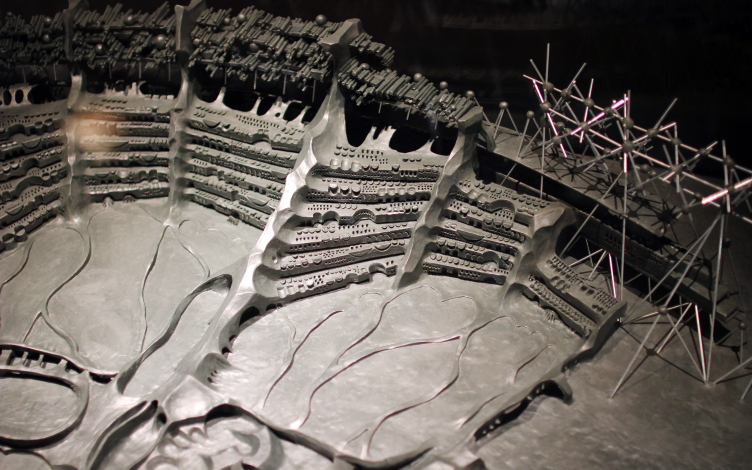

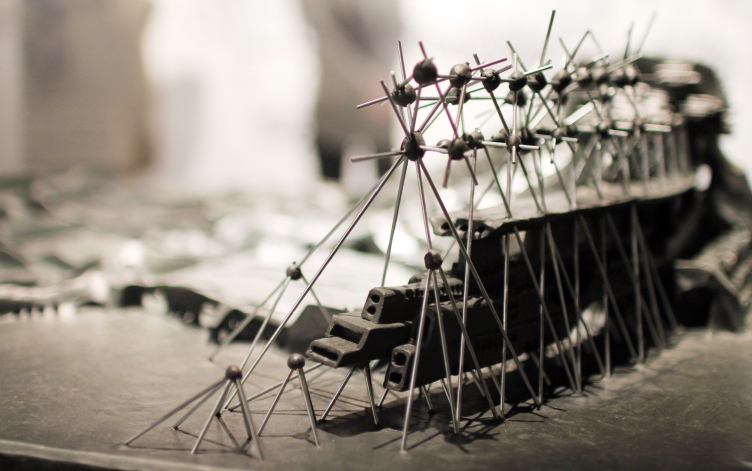

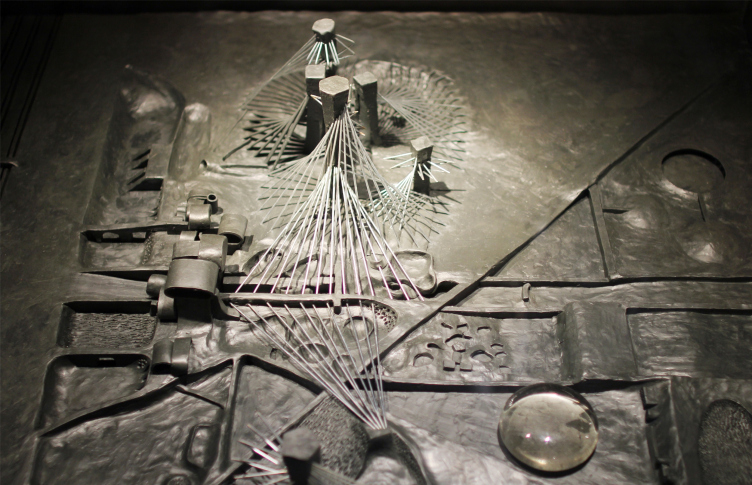

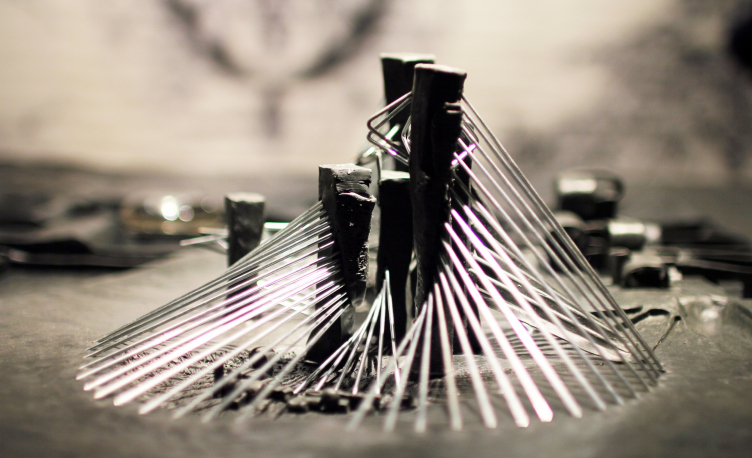

Дальше по хронологии: в 1968 группа НЭР участвует в миланской Триеннале по приглашению куратора Джанкарло де Карло, наравне с Аркигрэм и Аратой Исодзаки. Здесь появляется Русло – ствол дорог, объединяющих элементы для жизни и труда, насаженные на его «ветки»; здесь же возникают яркие, запутанно-привлекательные формы – как в графике планов, так и в пластилиновых макетах.

НЭР: Русло, Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

НЭР: Русло, Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

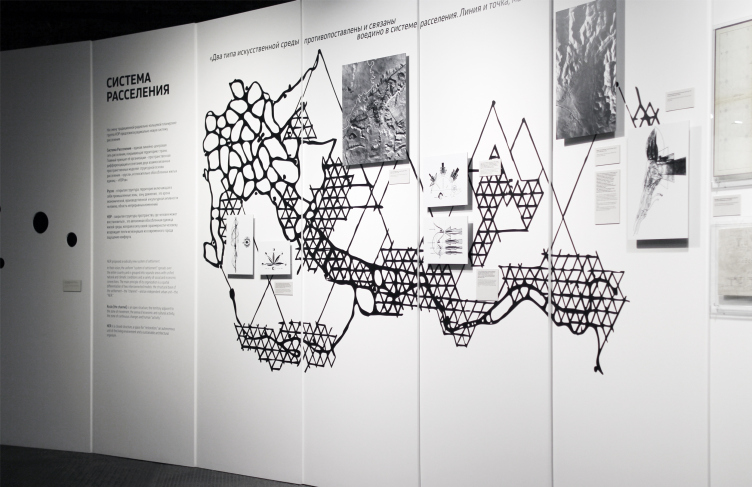

В 1970 группа показывает в главном павильоне всемирной выставки в Осаке модель Города будущего, который, в отличие от линейного Русла, показанного на Триеннале, теперь больше похож на сеть, а сам элемент расселения сворачивается в Спираль. Формы, по словам кураторов, усложняются; а эпиграф темы – «Архитектурная форма заменима, идея нет», – указывает на развитие. Макет становится легким, бумажным. Илья Лежава рассказывает о работе над третьим этапом: «…зампредседателя Госстроя Баранов пришел к нам и стал руководить нами. Но мы не дураки. Мы сделали тот НЭР, который нам надо, и послали в Японию. А он продолжал изменять, что-то делать, какие-то пятиэтажки там ставить… Но мы уже все послали».

НЭР: Осака, Спираль, 1970. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

НЭР: Осака, Спираль, 1970. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

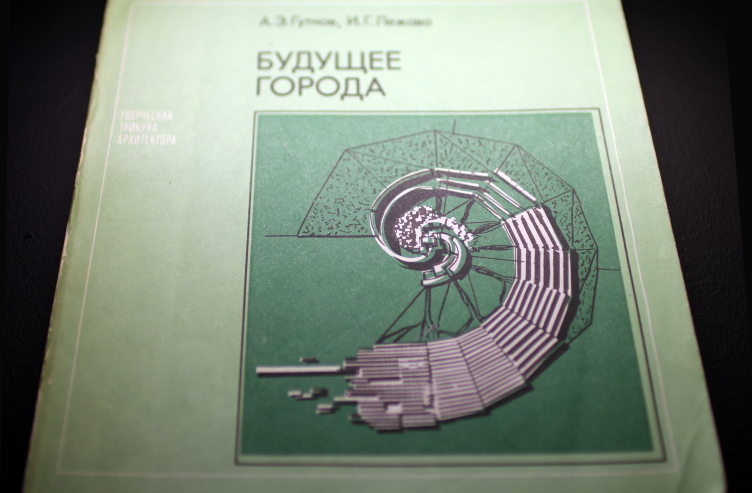

Заключает круг книга «Будущее города» 1977 года, написанная Алексеем Гутновым и Ильей Лежавой.

А.Э.Гутнов, И.Г. Лежава. «Будущее города». М., 1977. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Логично и по-своему даже хрестоматийно, работа за немногим менее 20 лет выстроена в стройный ряд. И предварена контекстом: Фестиваль молодежи 1957; обратная сторона Луны; бесконечный дом Фредерика Кислера; американская выставка в Сокольниках; архитектура японского метаболизма; полет Гагарина; Аркигрэм; издание русского перевода «Над пропастью во ржи»; выставка футуристических проектов в НИИТАГ, где группа НЭР уже участвует; Team 10, ввод войск в Чехословакию, – и так далее, «Оттепель» вплетена в события глобальные и архитектурные, еще один портрет эпохи мечты. «Было темное прошлое, было славное революционное прошлое, настоящего практически не было, и было светлое будущее. Настоящего как темы не было», – говорит Александр Скокан в фильме. Выставка монографическая, можно приходить и изучать явление.

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Паоло Солери. Экспериментальный город Аркозанти. Аризона, США. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Но нельзя сказать, что все сразу понятно. Первое, что бросается в глаза – красивая, отчетливо-футуристическая графика 1968 года, как из фильма sci-fi – графика Русла для Триеннале. Ее рисовали методом монотипии, продавленного рисунком отпечатка, в сочетании с типографской краской это должен быть крупный и довольно прочный рисунок. Здесь на выставке копия на кальке, но все равно большая, «держит» зал. Что мы видим? Тянущиеся во все стороны жилы взрезаны аккуратно по многих местах; это дороги и тоннели. К ним присоединяются фигуры, больше всего похожие на насекомых, инфузорий под микроскопом или морских жителей, этакие фантастические существа, а может быть, гербарий. Со второго подхода получается рассмотреть среди них пару планов исторических городов, насаженных на ветки дорог как головки подсолнухов. С третьего раза приближаемся к самому симметричному из нарисованных жуков и читаем экспликацию: посередине общественный центр, овальчики по контуру, которые мы поначалу приняли за жучью икру – стадионы, его хвост – коммунальная зона, голова – гражданский центр, задние лапки – школа. И можно мне пенять за сравнение с жуком, но над головой ведь нарисованы совершенно явственно усики. Во многих других рассуждениях тут и там встречается сравнение города с организмом, венами, здесь вовсю цветет архитектурная бионика, образы непривычной нам внутренней логики природы.

НЭР: Русло. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

НЭР: Русло. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

НЭР: Русло. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

НЭР: Осака, Город будущего. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Но прежде всего эти рисунки завораживающе смелы и красивы, и совершенно очевидно, что авторы любуются самоценной красотой получаемой графики, им нравится так рисовать, вообще нравится рисовать такую вот фантастику, вспоминая то сюрреализм, то экспрессионизм. Не менее хороши макеты, слепленные из твердого скульптурного пластилина (с помощью растительного масла, – уточняют кураторы в комментариях), темно-серого, с включениями металлических стержней. На недавней венецианской биеннале похожий макет среди прочих показывал Петер Цумтор. Макеты восстановлены не все, часть показана фрагментами фотографий, снятых любовно и профессионально, в косом свете. Их резали скальпелем, – поясняет в фильме Илья Лежава. До Триеннале макеты не доехали, группа показывала их фотографии.

Новый элемент расселения, реконструированный макет. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Новый элемент расселения, реконструированный макет. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Новый элемент расселения, реконструированный макет. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Административный центр, реконструированный макет. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Административный центр, реконструированный макет. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Автомобильная развязка, реконструированный макет. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Автомобильная развязка, реконструированный макет. Триеннале, 1968. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Что мы видим? Привлекательную сложную графику, фрагменты фантастического, почему-то хочется сказать лунного, ландшафта. Историю работы группы: диплом, Триеннале, Осака, – международное признание, контакты, статьи в иностранных журналах, включенность в международный контекст. Что все это напоминает? – «наше все», бумажную архитектуру восьмидесятых. Та же красота рисунка, та же включенность в глобальные размышления, то же признание, только немного иначе; только темы другие, там пафоса футуризма уже нет, есть другой, смутный, метафизически-глубокомысленный. Здесь же, в работах группы НЭР, размышления вполне практические.

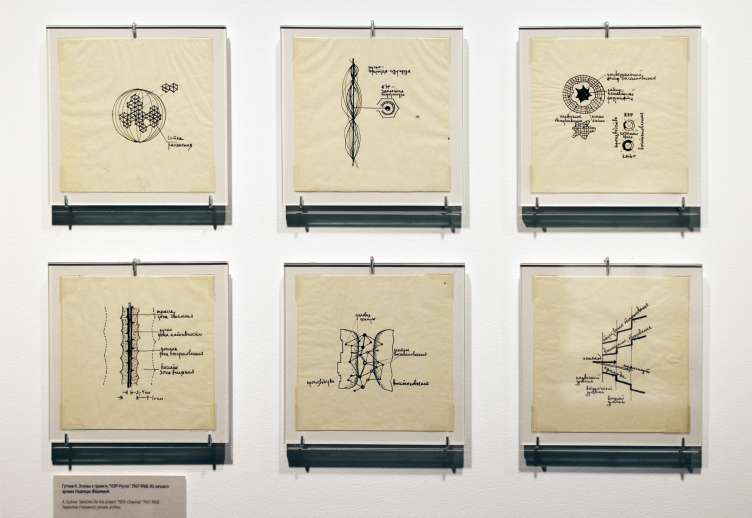

«Мы не зря занимались расселением, – говорит в фильме Илья Лежава. – Мы считали, что огромное государство, 8000 км, и нельзя начинать с домиков». НЭР был предложением, которое не было принято в стране, строившей микрорайоны пятиэтажек. Теория НЭР, и в фильме 1960 года, и в показанных здесь же эскизах-тезисах Алексея Гутнова 1968, начинается с истории, с первобытного человека и его потребности в жилье и защите. Город разрастается, появляются предместья, потом заводы, потом «заводы и конторы» заполоняют все, и возникает негуманный масштаб автомобильного движения. Город не может расти вширь, он растет вверх, и дальше вширь и вверх ему расти не стоит, – утверждают авторы (в фильме’2018 в этот момент фоном идут поля московских микрорайонов), – и предлагают единицу расселения человеческого масштаба.

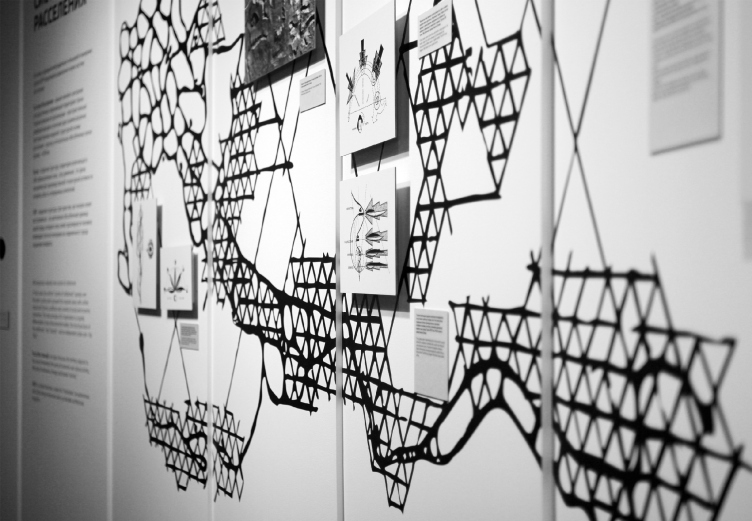

НЭР: Триеннале. Схемы А.Э. Гутнова. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Смотрим на наброски Гутнова. Человеческий масштаб для дома – два человеческих роста в высоту и 10 шагов в длину. Биологический масштаб возможности естественного передвижения – около 5 минут пешком, размер античного полиса и средневекового города. Добавим от себя, не любого и не всегда, но в данном случае эти поправки значения не имеют, важно, что Гутнов противопоставляет современный большой город, рассчитанный на масштаб скоростного движения – маленькому историческому: «то, что город не растет – его достоинство, а не недостаток», вынесено в эпиграф части, посвященной диплому нэровцев.

Затем Гутнов вводит понятие моноструктуры – «организма на уровне отдельного сооружения» и монопространства – «пространственного поля», которое создает вокруг себя моноструктура. Они обладают человеческим масштабом и они – спроектированы, служат предметом и архитектуры, и градостроительства. Им противостоит полипространство – механические соединение, «неархитектурная область строительного искусства». Моноструктура – высокоорганизованная система, полиструктура – вообще (ну то есть просто) система. «Полипространство – пространство, не спроектированное человеком как целостная среда». Идеальным примером моноструктуры оказывается храм. Города, выросшие до масштаба скоростного движения – полипространства, потерявшие связь с человеком, на них «наложен чуждый человеку масштаб скоростного движения». И человеку там некомфортно. Все это рассуждения 1968 года, времени Триеннале.

НЭР: Триеннале. Схемы А.Э. Гутнова. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Словом, НЭР, новый элемент расселения – это пример монопространства, небольшой, рассчитанный на человеческий масштаб, спроектированный и после определенного предела не растущий – тогда поодаль возникает и растет новый элемент. В нем человек «не стиснут узкими рамками определенной деятельности» и «больше созерцает», здесь он «формируется и отдыхает» (А. Гутнов), а затем выходит наружу поработать в научно-образовательные или производственные центры, соединенные с НЭРами тем самым руслом – сетью дорог; или освоить новый участок пространства, то есть строить сеть дальше. Исторические центры нанизываются на эту сеть наравне с НЭРами, а вот вся позднятина (простите) вокруг них предназначена к разложению – полипространство «распадется на части, прилипнет к монопространствам». Напомню, что в духе шестидесятых ценилось как памятник в лучшем случае все что до 1830 года, остальное было невнятной и мрачной промзоной. Теперь мы смотрим на вещи иначе.

Фактически сеть мегаполисов, больших и маленьких городов и деревень в структуре, предложенной неровцами, оказывается замененной на сеть жилых и рабочих «элементов» ограниченного масштаба, размещенных в пространстве страны, в идеале равномерно. Похожи ли НЭРы на кварталы, которыми все сейчас так увлечены – похожи, об этом и соавторы в фильме говорят. Но и непохожи тоже: кварталы часть плотной застройки, включенной в жесткую сетку, НЭРы распределены в пространстве как молекулы. Одно холст, другое рыбацкая сеть. Скорее это маленькие городки с одним центром и кольцом парка или сквера вокруг себя. Похожи ли они на поселения Трипольской культуры, где дома стоят кружком, и откуда люди, отдохнув, уходят во внешний мир поохотиться – а ведь тоже похожи, правда?

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Пожалуй, стоит подчеркнуть несколько особенностей структур НЭРа. Во-первых, они придуманы как противовес тенденции роста мегаполисов, даже как попытка разложить их, разобрать на молекулы и соединить заново в новую структуру – подобие химического диализа. Сейчас большие города во всем мире растут все быстрее, а в нашей незастроенной стране растущий, в сущности, безумными темпами, город один. Так что тенденция сохранилась, преодолеть ее не удалось никак.

Вынос производства за контур поселения, одно из ключевых положений НЭРа, с одной стороны, случился естественным путем – многие промзоны вынесены за город, а с другой стороны, вскоре сюжет стал неактуальным: методы очистки выбросов улучшились, а смешанная застройка, так или иначе позволяющая кому-то работать рядом с домом, теперь ценится; ее обгоняет тенденция работать дома или в коворкингах, что вообще не требует перемещений. Но в период строительства моногородов, с которыми теперь уже лет 30 как неясно, что делать, отделение жилья от производства ради полноценного восстановления человека, да еще и роста с созерцанием, было, определенно, гуманным и революционным предложением.

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Но вот что хочется заметить – дороги у нэровцев сделаны прекрасно, это мощные многоярусные жилы, полутоннели с высоко приподнятыми краями, овальными вырезами, трубками, в которых хочется поместить какой-нибудь Hyperloop. То есть комфортный, соразмерный человеку масштаб жилья и пешеходной прогулки сочетается с мощной сетью дорог, нужных для того, чтобы добраться в университет, на производство, до следующего поселения или исторического города. Сеть – она ведь не только молекулы, но и молекулярные связи. Призывающие разобрать недавно построенные бетонные развязки, ау! Вам сюда. Здесь связи не менее значимы, чем элементы расселения. В принципе, может быть, элемент расселения это что-то среднее между дезурбанизмом и идеей квартала. Для дезурбанистов они слишком плотные внутри, а для кварталов слишком редко расставлены.

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

И еще – каждый элемент по замыслу нэровцев проектируется архитектором. Его суть в том, что он спроектирован и продуман. Что существенно в наше (в России) все еще типовое время. В этом – идеи группы противоположны победившей тенденции привязок стандартных проектов к участкам в институтах, что, как известно, убило нашу архитектуру так, что она до сих пор едва оправилась. Глобальное доверие к архитектору, зарезервированная ему в тезисах Гутнова ведущая роль звучит и как сопротивление происходящему, и как утопия не без масонского оттенка – архитектор здесь оказывается сродни Великому мастеру, недаром храм показан как один из лучших примеров монопространства. Такого значения, признаем, архитектор достигал довольно редко, но никогда его позиция не была хуже, чем в советские 1960-е – 1980-е.

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

И, конечно, живость международных связей группы тоже поражают – и это на фоне закрытости страны. Поражает также самокритичность участников группы: Илья Лежава в фильме говорит – мы ничего не знали, а про Корбюзье нам говорили на лекциях, что это прыгающая блоха. Эти люди выучились сами, сами нашли цели и идеалы, и к 1968 году, как видим, их работы вполне на уровне Аркигрэма и вызывают у последних живой интерес. Наша культура развивается всплесками: то оказывается на уровне и в контексте мировой и европейской, то вдруг опять все куда-то растворяется по разным причинам. Так вот НЭР один из таких всплесков.

Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

На выставке можно найти много ценных зацепок, если хорошо вглядываться и вчитываться. На ней, надо сказать, довольно много народу, хотя встречаются, честно сказать, посетители в смысле «ничего не понятно пойдем отсюда», но их, как кажется, меньшинство. Нэровские ребусы притягивают, тем более что в их сплетениях зашифрованы вполне реальные и даже практические, хотя не скажу, что легко осуществимые, смыслы. И тут вступает в силу такой предмет как актуальность, неизбежный спутник диссертаций. Не один раз было сказано, хотя и без твердой уверенности, но разными голосами: многое, о чем говорили нэровцы в 1960-1977, сейчас актуально как никогда. Человеческий масштаб, важность общественных пространств и комфортных пешеходных трасс. «Слова, которые были сказаны, но не были услышаны, потом к нам возвращаются откуда-то, – говорит в фильме’2018 Александр Скокан, – часто из-за границы, где эти слова были приведены в какую-то систему. Они к нам возвращаются, а оказывается, что мы все это уже когда-то говорили. Мы выкрикнули забыли, сказали потом еще что-то, и опять забыли…».

Получается как будто круговорот. Но на самом деле не совсем так. Во-первых, идеи были не забыты, а были проигнорированы и отодвинуты («официальную архитектуру это, конечно, всё раздражало», – говорит Лежава в фильме). Тенденция роста больших городов возобладала, как и везде. Думаю, что любуясь перекличками, не стоит себя обманывать: НЭР похож на квартал, но не квартал; внимание к общественным пространствам и пешеходным зонам в НЭРе, действительно, провидческое, и сравнение единицы расселения с историческим городом позже многократно всплывет в разных теориях, в частности, нового урбанизма. Это приятная и приятно перекликающаяся с современным благоустройством часть, но она не главная. Важнее попытка переустроить всю страну, подчинить ее регулированию архитекторов и градостроителей. Причем попытка была построена на идее создания элемента, предрасположенного в некотором роде к саморазвитию, хотя и плотно завязанного на регулирование. Вот она-то полностью провалилась, несмотря на работу участников группы в институтах градпланирования (А. Гутнов и З. Харитонова в НИиПИ Генплана г. Москвы. А. Звездин является зам. директора ГИПРОНИИ РАН по перспективному развитию компьютерных технологий – см. здесь).

Генплан Алексея Гутнова 1989 года правительство Москвы не утвердило. «Было прямо сказано мэром Москвы Лужковым главному архитектору Москвы Вавакину: «мы не позволим руководить нами вашим закономерностям. Мы будем руководить городом коллегиально и в ручном управлении», – рассказывает в фильме Сергей Телятников. Одной из целей Генплана было «остановить территориальное разрастание Москвы. Ту энергию, которая распирает Москву, надо, – по словам Алексея Гутнова, – обратить внутрь нее. Это вопрос не только экономии территории или удобства сообщения, это еще и вопрос радикального совершенствования всего, что сделано до сих пор». Не получилось.

Утопия НЭР или нет? По многим признакам, конечно, утопия – прежде всего сейчас совершенно невозможно представить, что даже в плановой, но небогатой экономике СССР можно было реализовать, даже при желании «официальной архитектуры», столь масштабную реконструкцию жизни вообще – тогда было хотя бы коммуналки расселить. В нем, по ощущениям, много от научной фантастики того времени, хотя времена меняются, и 1960 – это «Путь на Амальтею», 1968 – «Сказка о тройке», а 1977 «За миллиард лет до конца света», «…кривые глухие окольные тропы». Впрочем, будем справедливы, Стругацкие на выставке не упоминаются никак, а «451° по Фаренгейту» Бредбери – да. Антиутопия Бредбери тут к месту, см.: «Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали? Да, за то, что он шел пешком». Издан в 1953, в русском переводе в 1956. Словом, НЭР это утопия, впитавшая антиутопию, оттолкнувшись от машины для жилья, не переставая боготворить Корбюзье (для этого, признаемся, надо быть очень молодыми людьми) – и выстроившая на этой основе свою утопию, где люди общаются и ходят пешком, созерцают, а затем все равно мчатся по скоростными трассам. Утопия в том, чтобы разложить мир на части, а потом собрать, как мозаику, улучшив «хорошие» части и дистанцировав «плохие». НЭР за все хорошее и против всего плохого.

Эта человеколюбивая и наивная, как без того, утопия проектировалась как исследование и предложение по улучшению жизни. В принципе, 1960-е как раз и были моментом радикальной перестройки городов, и если бы им пойти не по самому экономному пути и не по пути фактического отказа от услуг архитекторов, могло бы получиться что-то интересное. Часть идей, в частности, поиск будущего в прошлом, выжили. Часть, действительно, пришли к нам заново, из уст, в частности, Рема Колхаса. История этих идей довольно занимательна, и радует, что изданная книга статей представлена как первый сборник, то есть должны быть еще, и программа вокруг выставки довольно обширна. Но самая привлекательная, в этом надо согласиться с кураторами, часть НЭР для наших современников – идеализм и футуризм группы, уверенность в небесполезности идей, свойственная «Оттепели» и практически напрочь отсутствующая сейчас, что лишает нас значительной доли человеческого счастья.

Выставка продлится до 10 февраля.

С 5 января по 9 февраля запланирован цикл лекций «Архитектурные утопии. ХХ век» о концептуальном проектировании городов в России и за рубежом.

С 26 января по 5 февраля на базе выставки будет работать проектный семинар под названием «Новая история будет». В рамках семинара молодые специалисты представят свое видение города будущего.

Образовательный проект «НЭР: история будущего» реализуется при поддержке благотворительного фонда AVC Charity.

С 5 января по 9 февраля запланирован цикл лекций «Архитектурные утопии. ХХ век» о концептуальном проектировании городов в России и за рубежом.

С 26 января по 5 февраля на базе выставки будет работать проектный семинар под названием «Новая история будет». В рамках семинара молодые специалисты представят свое видение города будущего.

Образовательный проект «НЭР: история будущего» реализуется при поддержке благотворительного фонда AVC Charity.