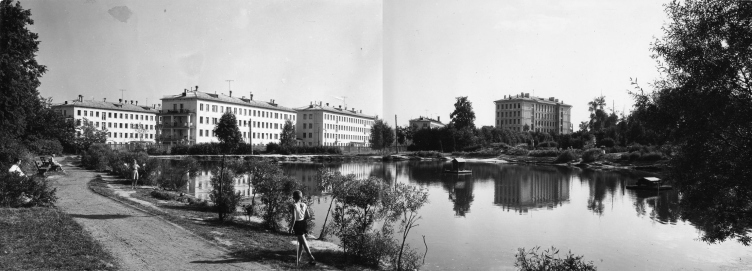

Измайлово. Фото из архива Института модернизма

Скверное качество постройки и «безликость» советского типового жилья 1950-х – 1960-х обеспечило ему плохую репутацию. Однако эти дома знаменуют глобальный модернистский проект перехода к индустриальному строительству, эстетика которого коренится в социальной и экономической политике «оттепели». Одним из главных «оттепельных» приоритетов была ликвидация жилищного дефицита, начавшегося с коллективизацией и активной индустриализацией в 1930-е годы, усугубившегося разрушениями Второй мировой войны и так и не решенного в еще сталинские 2-ю половину 1940-х – начало 1950-х. Никита Хрущев, придя к власти в 1953, сделал ставку именно на жилищный вопрос. XX съезд КПСС в 1956 поставил задачу положить конец жилищному дефициту за 20 лет. Разработка проектов экономичного и массового жилищного строительства велась на высшем уровне. Неслучайно Михаил Посохин, ставший в 1960 главным архитектором Москвы, сделал карьеру во многом благодаря своему увлечению индустриальным домостроением и работам над типизацией жилья. Постепенно он завоевал доверие Хрущева, поручившего ему перевод строительства жилья на промышленную основу.

Фили-Мазилово. Фото 1963 г. из архива Института модернизма

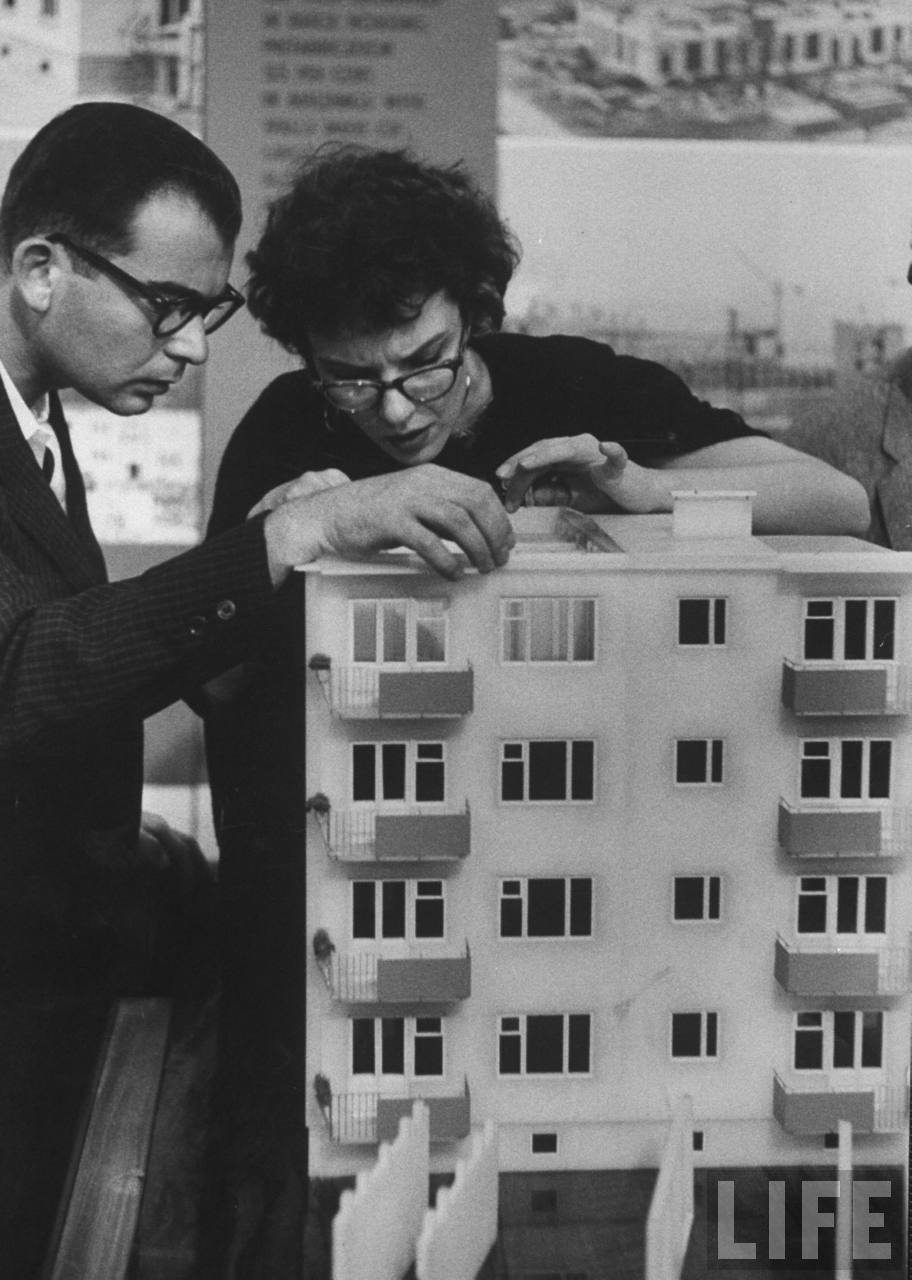

Искания инженеров и архитекторов кристаллизовались в нескольких сериях жилых домов, разработанных во 2-й половине 1950-х и позже прозванных «хрущевками». Реформа жилья проводилась под технологическим императивом. В разработке проектов главная установка была сделана на «рациональность» и «научную базу», и в жилищном строительстве с этой точки зрения количественные показатели оказались мерилом и «оправданием» проектов. Важным было выполнить максимум работы в заводских условиях, некоторые проекты даже предлагали изготовлять на заводе готовые блоки-квартиры со всеми коммуникациями. Эти серии блочных домов демонстрировались публике в макетах как ультрасовременное достижение советской промышленности, как, например, на Советской выставке 1959 года в Нью-Йорке, глобальном смотре достижений отечественной науки, техники и культуры. Наряду с другими успехами инженеров СССР – первым искусственным спутником Земли, ледоколом «Ленин» и крупнейшим на тот момент в мире пассажирским самолетом ТУ-114 – на выставке была показана типовая квартира с тремя комнатами для четырех человек с маленькой кухней, на которой, однако, было все необходимое. На макетах, где не видно швов и дефектов спешного строительства, «хрущевка» выглядела как вполне достойное достижение социального модернизма.

Выставка достижений советской науки, техники и культуры в Нью-Йорке. Посетители изучают макет новейшего панельного дома. 1959

В дискуссиях 1960-х годов новые дома оценивались с точки зрения «рациональности» и «эффективности используемых средств», что в то время было синонимом дешевизны и простоты, а также того, как проект оправдывает затраты. В публикациях часто указывалась итоговая стоимость дома, а также методы ее понижения в дальнейшем. Например, стоимость дома в Хорошево-Мневниках по смете составляло 944 рублей за квадратный метр жилой площади, что выгодно отличало его дома в Новых Черемушках стоимостью 1053 рублей. «Экономичность» – слово, подкинутое Хрущевым в докладе об «излишествах», затвердевает и становится ключевым в официальном дискурсе. Его перенимает пресса, где «экономичность» становится синонимом исключительно положительного качества проекта. Со временем этот императив приведет к редукции архитектурных форм до полной элементарности. В это время эстетический аспект строительства занимал явно меньшее место в бухгалтерских сметах. Больше разнообразия в застройке появилось только в конце 60-х, когда удешевление жилой площади было обеспечено за счет увеличения масштабов строительства.

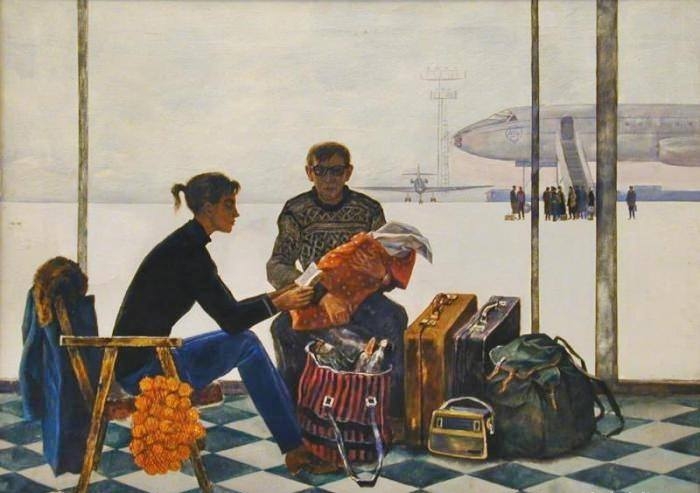

После войны бóльшая часть СССР еще не была урбанизирована. Эта огромная, почти неизведанная и необитаемая территория севера и востока страны оказалась в центре внимания в 1960-е годы. В свете «оттепельных» идей колонизация этого пространства виделась почти как открытие нового, лишенного цивилизации континента. «…Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. / Летчик над тайгою точный курс найдет, / Прямо на поляну посадит самолет, / Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски…» – пел Лев Барашков в 1963. Массовость экономичного индустриального производства жилья сделала возможным утопическую идею советского градостроения: строить целые города «под ключ» в сжатые сроки в этих необитаемых местах – на целине, за Полярным кругом и среди тайги.

Дмитрий Бучкин. Строить новые города. 1972

О капитальном строительстве в такой ситуации речи не шло. На контрасте с «крепостной» сталинской архитектурой все утончающиеся недорогие перекрытия нового жилья формируют его «мембранную» эстетику. Новый дом напоминает палатку, а его житель открыт окружающей среде.

Именно благодаря экономическому минимализму градостроительная реформа была реализована столь обширно и тотально. Застройка шла в двух направлениях: в экспансивном зачесывании свободных территорий под модернистскую урбанистическую гребенку, и на занятых старыми домами территориях. Во втором случае, во многом, из-за высокомерной позиции архитекторов, часто проектировавших удаленные объекты из Москвы, с одной стороны, и примитивных методов строительства, с другой, модернистская сетка в большинстве случаев не желала, да и не могла сочетаться с исторической застройкой, поэтому безапелляционно сносились дома и даже целые деревни с церквями, чтобы освободить место для типизированной решетки плана новых районов.

«Рациональное использование пространства», «эффективность распределения средств производства» – в таких терминах шел дискурс 1960-х. За этими словосочетаниями стоят идеи, выработанные советской математически-статистической наукой, связанной с плановой экономикой. Проектируемое общество тщательно моделировалось, высчитывались его потребности и способы их удовлетворения. В процессе была задействована большая сеть учреждений: данные поставляли советские статистические организации – такие, как Госстат, а исследования, нередко повторяющие друг друга, проводил целый ряд институтов. ЦНИИЭП жилища с помощью математических моделей вел расчеты «матрицы трудовых межрайонных связей», чтобы в результате сформулировать единую теорию расселения. Создавались формулы для определения разнообразных потребностей населения: оптимальных маршрутов до рабочих мест, школ, поликлиник, магазинов и т.п. В исследованиях 1960-х обосновывалась необходимость использования кибернетики для построения моделей идеальных городов. В этой вере в технический прогресс, в попытках научно предсказать и смоделировать будущее звучит отголосок технологической утопии авангарда 1920-х годов.

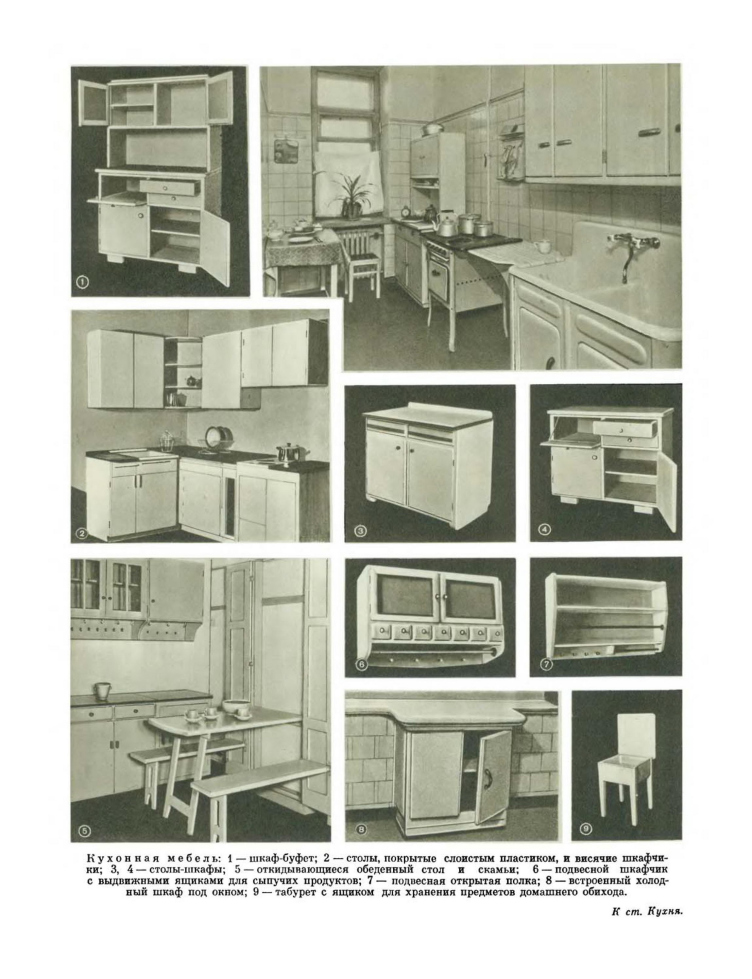

Обоснование жилищных решений через их рационализацию – важный метод 1960-х годов. В рекламном ролике нового жилья хрущевского времени диктор сообщает, что для того, чтобы приготовить борщ в старой квартире, нужно пройти 500 шагов, а в новой, маленькой кухне 5,6 м² все рядом, до любой вещи можно буквально дотянуться рукой. В свою очередь, маленькие размеры квартир вынудили промышленность производить мебель меньших габаритов. Так с типовой застройкой появилась особая эстетика маленьких, компактных вещей.

Нужно понимать, что советское жилое пространство было разлиновано несуществующими нитями районных связей. Четкая логика их организации задавала тон советскому градостроению. Перемещение человека в пространстве, предоставление ему необходимых услуг, его удобство – вот базис советского модернистского проекта расселения.

Дегунино. Фото из архива Института модернизма

Отражение самой идеи рациональности непосредственно сказывалось в форме. Можно отметить особую механистичность в нашей архитектуре тех лет. Приверженность четким логичным планам и жесткой сетке, будто бы болезненная любовь к структуре, кажется, выявляют психологическую зажатость, но на самом деле это результат неповоротливости бюрократизированных советских институтов. В итоге, это привело к удивительному однообразию: в своей основе хрущевское жилое строительство было проектом глобальной типизации. В его рамках архитектура прежде всего мыслилась как унифицирующая сила, которая объединяет огромные пространства Советского Союза. Архитектура формирует однородную модернистскую среду, которая посредством скульптуры или лозунга маркируется как идеологически верная. Но центральная идея жилищной программы предполагала именно всеобщее выравнивание, обеспечение единого качества жизни и единого набора жизненных благ на разнородной территории гигантской страны. В литературе того времени эстетика выражается именно в унифицированности и в одинаковости жилья для всех. Унификация в предоставляемых жилищных условиях поддерживалась одинаковой, спущенной сверху культурой, которая транслировалась посредством типовых кинотеатров и домов культуры.

Страница «Краткой энциклопедии домашнего хозяйства». 1959

«Краткая энциклопедия домашнего хозяйства», двухтомник, выпущенный издательством «Большая советская энциклопедия» в 1959 году тиражом 500 тысяч экземпляров, представляет собой огромный каталог всего, что может быть произведено легкой промышленностью: от детской одежды до предметов и способов обустройства интерьеров. Типовые квартиры сочетались с типовой мебелью и обоями типового узора, и предполагалось, что в этих одинаковых интерьерах миллионы советских граждан будут одновременно делать утреннюю гимнастику согласно указаниям диктора, которые транслировались по радио через стандартную, предустановленную в квартирах радиорозетку. Такие же книги издаются и по архитектуре: в конце 1960-х в каталогах проектов, разрабатываемых государственными учреждениями, приводятся разнообразные типовые объекты инфраструктуры, созданные на индустриальной основе. Из этих компонентов собирается район и даже целый город – как единый готовый механизм.

Фигура нового архитектора зарождалась в 1960-е в реформированных институциях, таких, как Академия строительства и архитектуры, преобразованная из «разоблаченной» в 1956 Академии (просто) архитектуры. Новая академия просуществовала всего лишь до 1964, но за этот относительно короткий период архитектор как знаток и создатель формы был дискредитирован, а новый архитектор, освободившийся от «эстетства» и «украшательства», приблизился к фигуре ученого, работающего вместе с социологами.

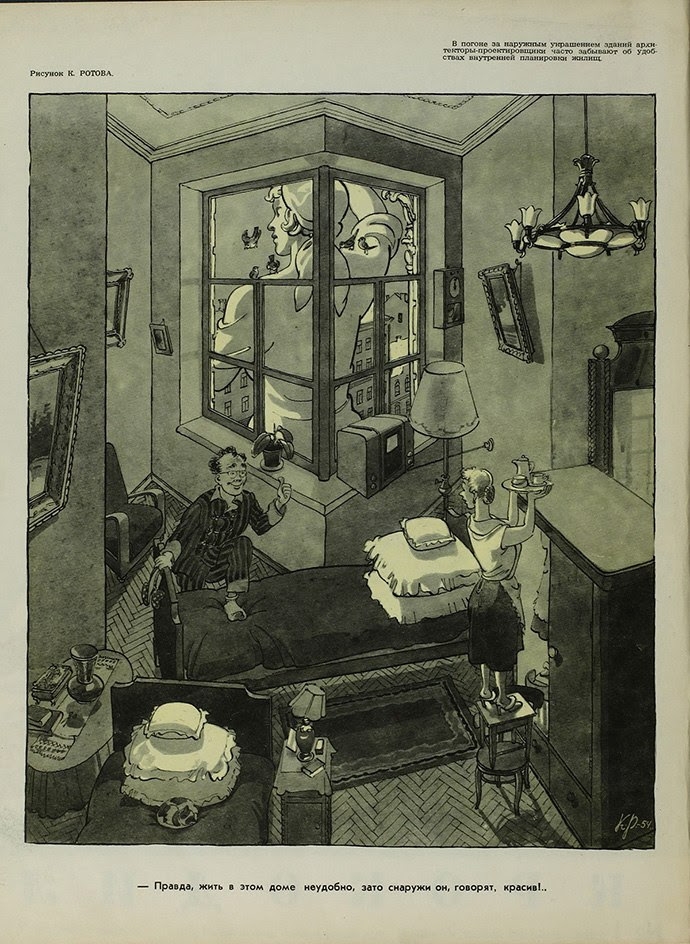

«Правда, жить в этом доме неудобно, зато снаружи он, говорят, красив». Карикатура на архитектуру «с излишествами»

За архитектурно-инженерной бригадой стояли исследователи. Эта команда была призвана удовлетворить потребности населения с помощью достижений науки и техники. Важно подчеркнуть, что в центре этой новой системы был опять помещен советский человек: властью вновь декларируется связь между гуманизмом и прогрессом, однако из-за высокой степени бюрократизма советской системы и то, и другое трактуется со значительной долей абстракции.

Процесс проектирования советских районов предоставлял архитекторам уникальный шанс реализовать функционалистские принципы организации городского пространства – от чертежной доски до его полной реализации, как на уровне регионального планирования, так и на уровне отдельных квартир. Это значительно отличало наших проектировщиков от большинства западных архитекторов-интеллектуалов, которые преимущественно занимались архитектурными концепциями.

Проект «Дом из пластмасс». Изображение из архива Института модернизма

Модернистская архитектура 2-й половины 50-х отходит от свойственной архитектуре в целом работы с формой и пространством. Ее новая красота – в поиске точного баланса, попытке нащупать идеальную комбинацию архитектурных средств для идеальной жизни. После того, как «излишества» были признаны вредными, выразительные средства упростились: это бетон, стекло, зелень. Красота заключалась в их верном соотношении. «В задачу архитектора входит организация не только пространства сооружения, но и открытого пространства между зданиями,» – писали архитекторы 1960-х. Продуманная организация этого пространства, баланс между его элементами и правильно расставленные акценты – вот что требовалось, чтобы город работал верно. В этой парадигме отдельный дом перестает пониматься как самоценный архитектурный объект, становясь деталью района – «социальной машины», и деталью города – агрегата из предзаданных частей. При этом важно помнить, что город как готовая урбанистическая ячейка должен был что-то производить в составе всесоюзной промышленной системы. Советский проект отличает особого рода функционализм – отношение к людям, «человеческому ресурсу» как к естественному «наполнителю» для заводов и фабрик, работающих по плану наращивания производства.

В эстетическом плане композиция новых районов могла формироваться с помощью разницы в высотности домов и их расположении; с появлением поворотных блоков в каталоге типовых деталей стало возможным делать криволинейные объемы. Но все же эстетическое значение микрорайона сложно понять с земли, переходя от дома к дому. Красота заложена в модернистский план советского жилого массива, который можно было оценить лишь при взгляде сверху – с самолета (что, конечно, в то время реализовать было затруднительно) или на макете. Именно макеты, а не фотографии построенных объектов демонстрировались и обсуждались в прессе 1960-х годов, именно их показывали на выставках высокому начальству: порой за этим стояло удовлетворение чиновнических амбиций архитекторов. О зазоре, существовавшем между далекими от образцов построенными микрорайонами и их проектами и макетами, особенно не говорили.

«Сумеет ли архитектура создать многообразное, неповторимое эстетическое пространство поселения, сохраняя единство и простоту технических стандартов массового строительства?» – ставили вопрос архитекторы того времени. Поэтому все микрорайоны Москвы различны, и с высоты птичьего полета или при взгляде с Останкинской телебашни их не спутаешь ни с одним европейским городом, при всем сходстве советских и европейских технических методов производства жилой застройки тех лет.

Чертаново. Новые жилые дома. Фото из архива Института модернизма

В середине 1970-х в СССР начинает звучать публичная критика массовой застройки. В популярных фильмах подтрунивают над такими типовыми районами, становится нормой ругать их за однообразие. В «Иронии судьбы» (1976) впервые для широкой публики прилагательное «безликий» используется в отношении нового жилья. «Теперь чуть ли не в любом советском городе есть свои «черемушки»... Человек попадает в любой незнакомый город и чувствует себя в нем как дома... Типовые лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет, типовые квартиры обставлены стандартной мебелью,» – сообщает закадровый голос в начале фильма.

Примерно в это же время была, наконец, осознана травматичность модернистских преобразований – после того, как было реализовано несколько масштабных проектов (Новый Арбат в Москве, реконструкция Калининграда), разрушивших историческую городскую среду.

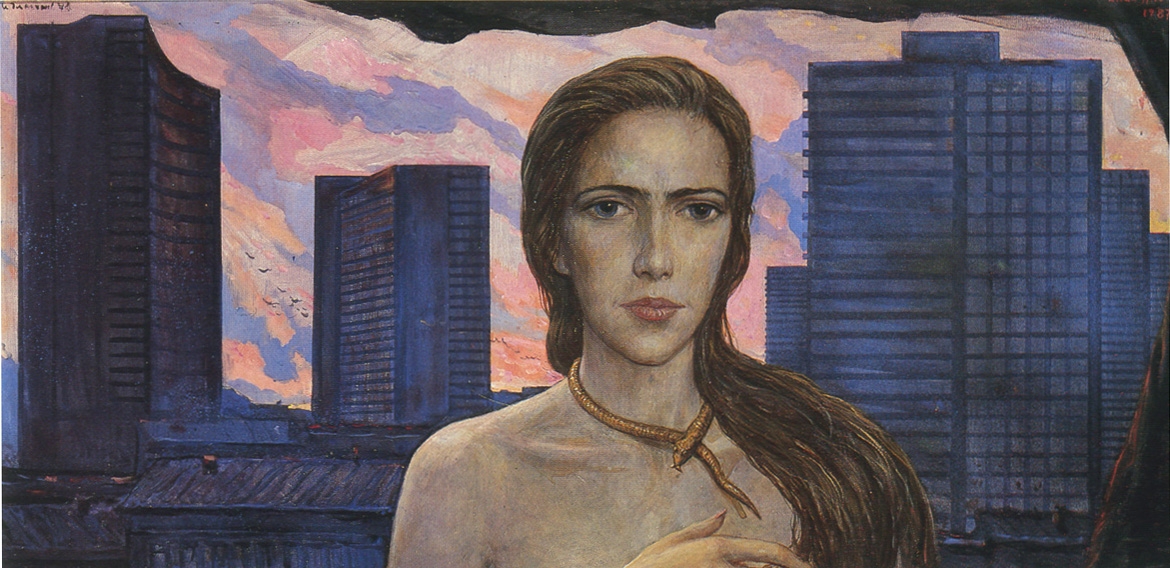

Критика массового сноса старой застройки начала звучать в том числе и в работах художников. В работе «Ева» Ильи Глазунова силуэт Нового Арбата на фоне кровавого заката интерпретируется как враждебное русской народности и культуре. Эта точка зрения на типовую застройку как на явление отвратительное торжествовала в 1980-е.

Илья Глазунов. Ева. 1986

Другой художник, внимательно следивший за процессом советской урбанизации – Михаил Рогинский. На фоне тотальной критики он одним из первых пытался найти в ней позитивный эстетический ресурс. Сам он большую часть жизни провел в районе блочных домов – в Хорошево-Мневниках. Картины Рогинского 1960-х изображают небольшие рабочие городки с типовой застройкой. «Для меня вот эти прямоугольные одинаковые дома с их ритмом одинаковых окошек – это, конечно, абстракции… Дом ведь можно рассматривать как плоскость, окна – как четырехугольники. То есть я делал такой мужественный мондрианизм, но проецированный на реальность. Потому, что нереальность – это я не мог, до сих пор не могу делать».

Михаил Рогинский. Дом. 1990-е годы

Помимо фасадов, Рогинский работал с типовыми цветами, в которые красились подъезды, его эстетику отличает особая неряшливость, с которой реализовывались эти жилые проекты. Полярные позиции Глазунова и Рогинского показывают, как происходило принятие или непринятие эстетики типового жилья, как разрабатывались способы эстетического видения. В постсоветское время современное искусство все больше стало возвращаться к советской памяти. Так, Дмитрий Гутов в «Б/у» и других своих проектах апеллирует к советскому дизайну и способам обстановки квартир в «хрущевках».

В результате послевоенного жилищного проекта сформировался типичный советский город. К концу 1980-х около 70% территории крупных городов занимала именно типовая застройка. Это было итогом развернутой в СССР самой большой строительной кампании в мире; советское жилое строительство, этот проект социального жилья, был самым тотальным и массовым в истории. Бесплатная собственная квартира для каждой семьи – главная утопия этой программы. Эти планы были реализованы не полностью: к 1980-м годам их исполнение становилось все менее реальным, а вскоре подобные обещания полностью прекращаются. Тем не менее, жилые районы 2-й половины 1950-х – 1980-х – последний цельный слой в городской застройке территории бывшего СССР: это проект, которому постсоветское время не смогло противопоставить что-то более убедительное.

Сейчас послевоенное массовое жилищное строительство в СССР осознается как важный этап развития технологий, планирования, урбанистики, а так же социальных идей, но до сих пор не было предпринято серьезных усилий, чтобы увидеть в нем архитектурные качества и научиться принимать его эстетически. Остается надеяться на ликвидацию такой лакуны в исследовании этого исторического явления международного значения.