«Среднестатистический горожанин выбрасывает за год 360 кг отходов. Если все, что выбрасывают за год жители Москвы, распределить ровным слоем по городу, толщина этого слоя была бы около 10 см. Чтобы не утонуть в грудах мусора и не отравиться продуктами его разложения, мусор надо как-то утилизировать. Изучив идеологию потребления (линейная система Энни Леонард: природные ресурсы – завод – продажа – потребление – утилизация) можно предложить способы ликвидации экологической катастрофы.

Тема «Убираем мусор» представляется нам весьма интересной и многовариантной. Маленький окурок, конфетный фантик постепенно превращаются в горы мусора, гигантские свалки, рост и развитие которых все сложней остановить. Есть реальные проблемы, достигающие критической массы: разлившаяся в океане нефть, пластик, забивающий дельты рек, автомобильные покрышки….

Мусором становятся люди, лишенные самого необходимого для существования.

Мусор проникает в сознание человека – происходит насилие над средой, города заполняются архитектурным мусором – чудовищными монстрами, порабощающими некогда уютные места проживания. Эти проблемы заставляют профессионалов задумываться над их решениями; появляются экспериментальные проекты, остроумно трактующие ответы на них.

Весьма интересной представляется реинкарнация отслуживших нефтяных платформ, кораблей, «умерших» сооружений. Вторичное использование различных материалов, помимо необычного решения, приносит значительную экономию.

Тема мусора нашла свое отражение в художественной культуре. Используя разнообразные отходы цивилизации, вдыхая в них новую жизнь, создавали парадоксально-оптимистическое искусство художники, исповедующие идеи дадаизма, конструктивизма и метафизического реализма.»

Защита «малых» проектов студии «Убираем мусор» в школе МАРШ. Фото: МАРШ

Оскар Мамлеев:

– В МАРШе учатся ребята из разных городов, закончившие разные институты. Традиционное образование, которое дают во всех российских вузах, построено по старой традиционной системе и, определенным образом, консервирует мышление. И когда люди встречаются с совершенно новыми методиками и образовательными подходами, им очень сложно. Но, пройдя некоторый период адаптации, они получают возможность использовать свои потенциальные резервы.

Мы выбрали для семестровой работы тему «Мусор». Эта тема, в отличие от сюжетов, связанных с более реалистичными, понятными проблемами, требует постепенного «вхождения» в материал. Поэтому сначала мы дали ребятам три самостоятельных недельных проекта: объект на свалке, мусор как арт-объект и мусор как строительный материал (включая материалы вторичной переработки). В дальнейшем, выбрав свое направление, студенты должны обосновать концепцию, предложить архитектурное решение и конструктивные разработки. Мне кажется, что мы постепенно находим общий язык и взаимопонимание.

Защита «малых» проектов студии «Убираем мусор» в школе МАРШ. Фото: МАРШ

Наталья Бункина:

– На все про все – один семестр, что гораздо интенсивнее, чем в МАРХИ. Еще очень интересно, что у всех студентов – разное образование, уровень подготовки и взгляд. Есть «больше художники» и «больше дизайнеры». И география разнообразна: все из разных городов, есть девушка из Якутска.

Оскар Мамлеев:

– Очень важно в процессе обучения проводить презентации и обсуждение работ с приглашением критиков со стороны. Проблема в том, что некоторые студенты порой обижаются на замечания и плохо воспринимают критику. Я постоянно повторяю, что эти обсуждения необходимы. Задача членов комиссии – заметить недочеты в проектах на ранних стадиях, подсказать, как можно их исправить. К тому же сам процесс защиты проекта – хорошая тренировка умения объяснить свой замысел.

Защита «малых» проектов студии «Убираем мусор» в школе МАРШ. Фото: МАРШ

Наталья Бункина:

– В начале нашей работы был очень радостный момент. Получилось так, что не было ни меня, ни Оскара Раульевича. Мы предложили студентам выступить в нашей роли. Ребята собрались и провели занятие сами – обсуждали, полноценно трудились. Работа никогда не прекращается.

Мне очень нравится то, что и они учатся, и мы, преподаватели. Тут даются такие знания, скажем, инфографика – современные предметы, которых не было, когда я училась. Мы не занимались анализом и т.д. Мне очень нравится самой учиться, я обращаю внимание на интересные вещи, запоминаю и, возможно, тоже буду использовать на практике. Для меня лично преподавание в МАРШе – это тоже некий процесс обучения. Все, что могу, я здесь отдаю, но и все, что могу брать, стараюсь взять.

Защита «малых» проектов студии «Убираем мусор» в школе МАРШ. Фото: МАРШ

Архи.ру расспросил студентов студии об учебе в МАРШе и их посвященных теме мусора проектах.

– Что вас сильнее всего удивило в МАРШе, чего вы не ожидали здесь встретить – по сравнению с предыдущим вузом? Что больше всего понравилось, а что оказалось сложным?

Олег Сазонов:

– По сравнению с МАРХИ, здесь сразу чувствуешь свою ценность, здесь преподавателям интересно твое мнение и то, чем ты сам хочешь заниматься. Второе – это огромное количество информации, которую ты здесь получаешь – именно в общении с интересными людьми. Это и практики, с которыми дискутируешь на защитах проектов, и студенты твоего курса, с которыми, проучившись буквально полгода, по-настоящему сживаешься: у меня такого никогда не было. Здесь постоянно идет работа в коллективе, здесь учат очень нужным вещам в плане будущей работы: не дают абстрактные знания, а учат подать себя и свой проект, формальным компонентам профессии, о которых не говорят в других вузах. Учат множеству аспектов профессии, и это, конечно, огромная нагрузка. Я в МАРШе нахожусь ежедневно с 9 до 21 часов, иногда приезжаю и в выходные, когда мы, как правило, выполняем коллективные задания.

Очень часто практические и более отвлеченные предметы пересекаются, что очень важно. У каждого проекта должно быть философское обоснование, но его также нужно продумать с конструктивной точки зрения. На защите может быть задан любой вопрос – и по конструкции, и по функции, и по экономической составляющей.

Когда я начал здесь учиться, для меня мир имел какие-то границы. А чем дольше я учусь, тем дальше эти границы отодвигаются. Я понимаю, как много всего неохваченного, и еще больше хочется узнать. Когда учился в МАРХИ, у меня было ощущение, что сейчас получу «корочку» – и стану профессионалом. А здесь осознаешь, что ты еще ничего не знаешь.

Олег Сазонов. «Сфинкс» на Красной площади. Изображение предоставлено автором

– Давайте перейдем к вашему проекту. У вас есть общая база?

– Каждому студенту студии было необходимо сформировать свое отношение к мусору. Меня в этой проблеме задело отношение человека к мусору и к вещам вообще. Мы постоянно потребляем, это провоцирует бесконечное производство безликих вещей, которые затем выбрасывается. И когда мы их выбрасываем, нам больше нет до них дела.

Олег Сазонов. «Сфинкс» на Красной площади. Изображение предоставлено автором

У меня было три проекта. Арт-объект – это пост охраны из нефтяных вышек и бочек на Красной площади. Я связал это с падением цен на нефть, из-за чего нефтяные вышки становятся мусором. Так как там необходим порядок, надо поставить пост охраны из нефтяных вышек. А чтобы он выглядел дорого, его нужно покрасить золотой краской. Конечно, это проект-ирония.

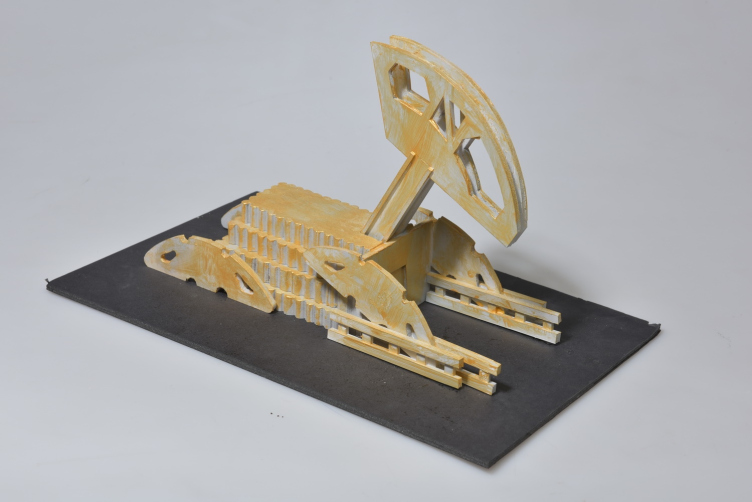

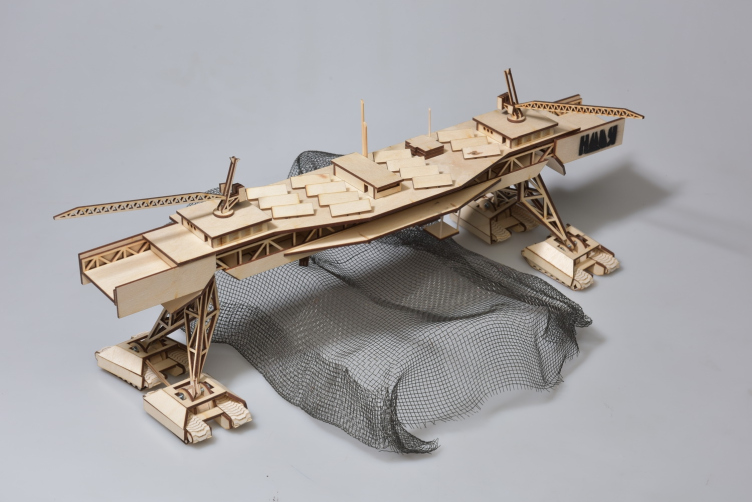

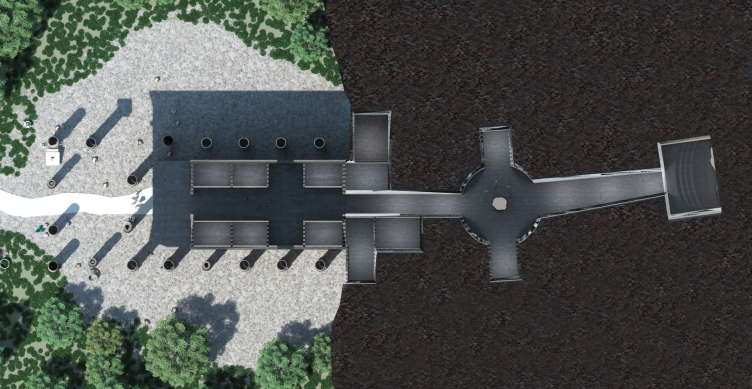

Олег Сазонов. Мусороход «Надя». Изображение предоставлено автором

Следующим моим проектом, объектом на свалке, был мусороход «Надя». Не мусор приходит на завод, а завод приходит на свалку. Этот завод и есть мусороход «Надя» – «надежда». Он приезжает на свалку и разбирает ее, работая по принципу 3D-принтера. Сверху ковши и эскалаторы, которые все это разбирают, а внутри устроен конвейер, где все это брикетируется и отвозится на вторичную переработку.

Олег Сазонов. Мусороход «Надя». Изображение предоставлено автором

Олег Сазонов. Мусороход «Надя». Изображение предоставлено автором

Оскар Мамлеев считает, что этот проект у меня самый лучший, но для меня самый любимый – третий.

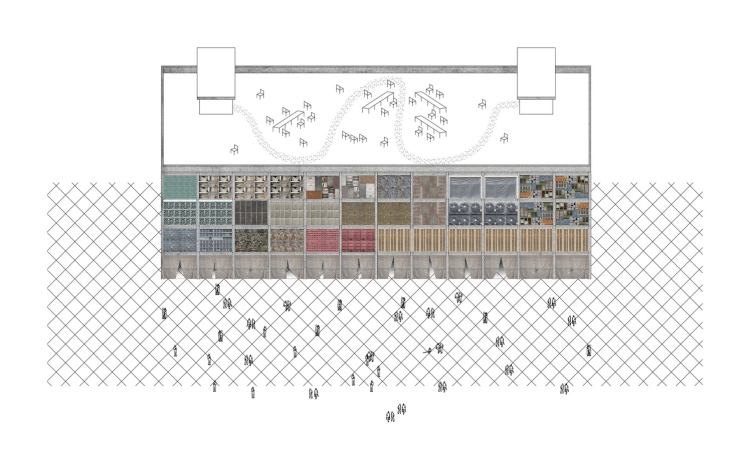

Олег Сазонов. Открытые мастерские. Изображение предоставлено автором

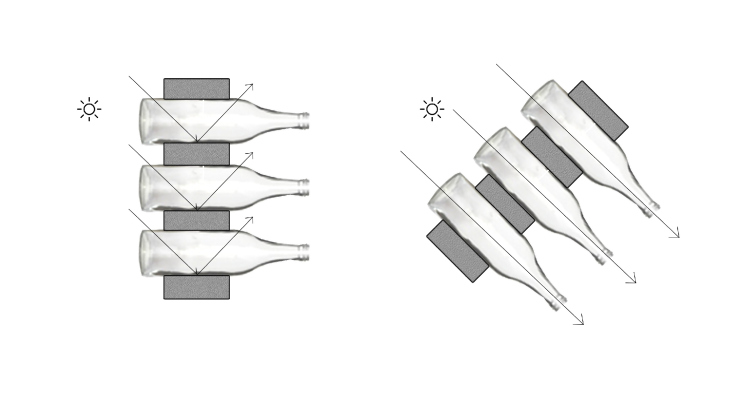

Меня смущает равнодушие человека к вещи, я сам часто не могу починить какую-то вещь, потому что у меня нет необходимых инструментов – скажем, очень тонкого паяльника, станка, чтобы выточить деталь для сломанной мебели. Мне приходится либо сдавать вещь за деньги в ремонт, либо выкидывать ее. Я предложил создать гибкую систему, которая может в себя включать пункт приема старой техники, центр обмена вещей, а также мастерскую с материалами, станками и инструментами, которые можно будет взять напрокат. Все это я противопоставил стандартному досугу в виде бутылки водки и потому собрал ограждающую конструкцию из этих бутылок, чтобы под разными углами свет преломлялся (каким-то помещениям нужен рассеянный свет, каким-то – прямой). Это выглядит эффектно: днем – изнутри, а ночью – снаружи.

Олег Сазонов. Открытые мастерские. Изображение предоставлено автором

Олег Сазонов. Открытые мастерские. Изображение предоставлено автором

Дмитрий Алексеенко:

– Я шесть лет проучился в Воронежском строительно-архитектурном вузе, получил звание специалиста и после этого поступил в МАРШ. Попав сюда, погружаешься в совершенно новый, динамичный мир, где проекты нужно делать не за полгода, а за неделю. Здесь режим постоянного напряжения, все время приходится заниматься исследованиями. И, так как структура школы грамотно построена, даже если уже нет сил, она все равно заставляет думать, читать, искать решение. Процесс захватывает. Еще стоит упомянуть высокую степень «интеграции» с преподавателями и другими студентами, можно общаться на любые темы, нет жесткой границы между преподавателем и студентом. Все здесь – как коллеги в архитектурном бюро. МАРШ для меня стал очень важной платформой, которая дает мне безумное количество знаний. Это важный стимул для развития, я стал много читать книги, которые раньше вряд ли бы взял в руки. Самым сложным было привыкнуть к этой системе, потому что в Воронеже все было более расслабленно, а тут МАРШ стал частью жизни. И, конечно, в Москве совсем другие темпы жизни и учебы. Очень напряженный режим, когда раз в полгода меняется преподаватель. Каждый раз к этому надо привыкнуть, понять, чего от тебя хотят. Нужно быть постоянно собранным и при этом давать хорошие результаты, и на каждом занятии доказывать свою состоятельность. У тебя всегда есть шанс доказать, что я буду делать вот так и так я это вижу. Мне очень нравится, что в этой теме каждый выбрал для себя проект сам, но при этом нужно было доказать его актуальность.

Дмитрий Алексеенко. Павильон свежего воздуха. Изображение предоставлено автором

Мой арт-объект из мусора – это павильон свежего воздуха. Мы живем в городе и перестаем чувствовать, что воздух здесь загрязнен. Мы к этому привыкаем, и только когда попадаем на природу, можем почувствовать разницу. Моей идеей было показать контраст между городом и природой. Параллельно обнаружилась проблема, что одним из основных видов мусора у нас является макулатура.

Дмитрий Алексеенко. Павильон свежего воздуха. Изображение предоставлено автором

Я решил сделать монстра, который фильтрует воздух в городе. Снаружи павильон выглядит, как измятая бумага, а внутри него можно отдохнуть от городского шума и подышать свежим воздухом.

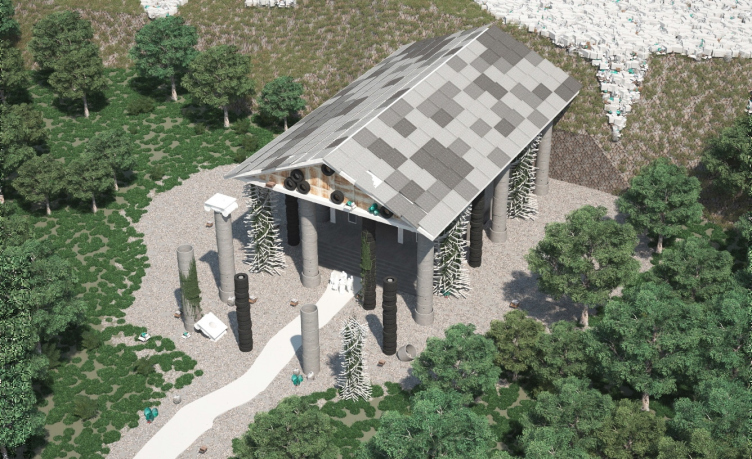

Дмитрий Алексеенко. Мусорный парфенон. Изображение предоставлено автором

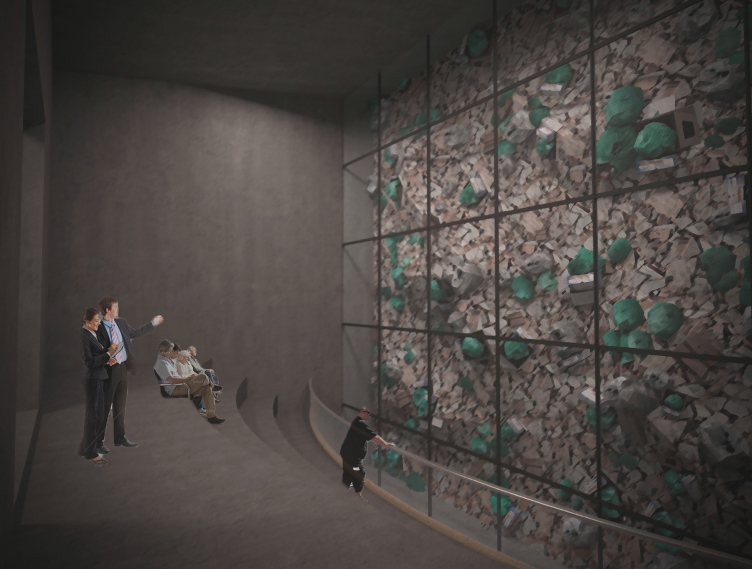

Следующим, самым сложным для меня был проект здания на свалке. У меня было много разных идей, но в итоге я пришел к идее музея мусора. Мы знаем, как выглядит свалка снаружи, но не знаем, как она выглядит внутри.

Дмитрий Алексеенко. Мусорный парфенон. Изображение предоставлено автором

Дмитрий Алексеенко. Мусорный парфенон. Изображение предоставлено автором

За основу взят образ античного храма, который возведен из мусора на свалке. Потом этот проект назвали «мусорным Парфеноном». Люди приходят туда и могут увидеть наслоения мусора.

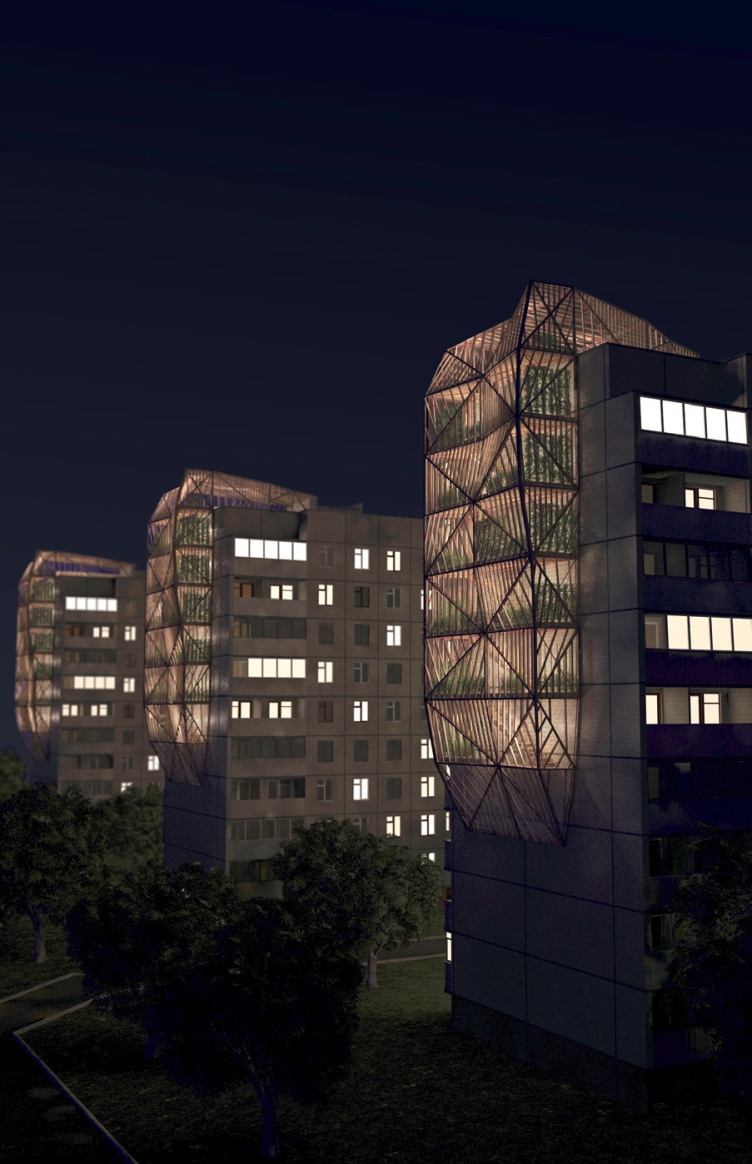

Дмитрий Алексеенко. Вертикальные фермы. Изображение предоставлено автором

Свой проект на тему мусора как строительного материала я назвал «Вертикальная ферма». Для меня являются «мусором» торцы зданий, голые и бесполезные. Иногда их пытаются как-то раскрасить, но это бывает крайне редко. Поэтому я решил совместить их с огородом, теплицей. Сейчас все стремятся потреблять свежие продукты, и я предложил сделать из переработанных материалов объем, который будет размещаться на торце жилого дома, а у жильцов будет возможность выращивать там овощи.

Дмитрий Алексеенко. Вертикальные фермы. Изображение предоставлено автором

Доступ туда осуществляется только с крыши, так это защитит его от разорения: некоторые пытаются устраивать огороды во дворах, но их обычно вытаптывают. Также это обеспечит разнообразие фасадов, а зимой пространство этой вертикальной фермы можно использовать как общественный центр.

Григорий Цебренко:

– Я учился в Петербурге, в СПбГАСУ. По поводу МАРШа скажу, что процесс здесь устроен таким образом, что ты находишься в вечном состоянии замотивированности. Сама обстановка, окружение мотивируют тебя к продуктивному творчеству. В этом главное преимущество МАРШа по сравнению с другими вузами. В МАРШе есть средовой элемент – атмосфера пространства Art-Play, авторитет преподавателей, которым доверяешь, знаешь их много лет заочно, а теперь напрямую с ними взаимодействуешь. Причем отношения эти – на равных, это вдохновляющий момент, провоцирующий тебя делать непривычные и нестандартные проекты. Поскольку я приезжий, я не знаю, к чему мне было сложнее привыкать – к Москве или к МАРШу. Трудно было войти в режим постоянного тонуса, режима нон-стоп. В традиционном вузе ты жил от подачи до подачи, а между подачами ты мог позволить себе расслабиться. А здесь процесс настолько сосредоточен на тебе, что ты отвечаешь в первую очередь перед самим собой, и это развивает чувство ответственности. Здесь студент решает сам, что ему нужно, ты сам заинтересован в том, чтобы твой проект был качественным.

Григорий Цебренко. Арт-объект. Изображение предоставлено автором

Когда я подходил к теме мусора как арт-объекта, я вспоминал, как складывались мои взаимоотношения с мусором. Мы в детстве сдавали бутылки, чтобы покупать себе пирожки в столовой. Я посмотрел на мусор как на ситуацию, процесс, и это все сошлось в конкретном проекте – пункте приема стеклотары в Архангельской области.

Григорий Цебренко. Арт-объект. Изображение предоставлено автором

Там заброшенная деревня, где живет мало людей; она находится на железной дороге, которая уже почти не используется. Единственная связь – с Северодвинском – осуществляется только по этой дороге. В результате, мусор проникает во все сферы жизни. Он и в памяти, он и в опыте, поскольку узкоколейка была сооружена для того, чтобы перевозить лес, но лес этот уже вырублен. С другой стороны, это место на обочине. Прием стеклотары – потому что в этой деревне ничего делать нельзя, кроме как пить. Вечный запой, обреченность, ощущение тупика – все это соединилось в этом проекте. Рельсы и шпалы стали строительным материалом для этого павильона. Безусловно, вне этого проекта ни лес, ни рельсы мусором не являются, но здесь это так.

Григорий Цебренко. Арт-объект. Изображение предоставлено автором

Узкоколейка давно не используется и превратилась в мусор. А что касается леса, то жители долгое время занимались его вырубкой. Вырубка леса губительна для этого места, она способствовала превращению этого места в заброшенное. В этой среде появляется павильон, который фиксирует всю безвыходность ситуации.

Григорий Цебренко. Арт-объект. Изображение предоставлено автором

Поскольку это арт-объект, я позволил себе быть не до конца функциональным и допустил, что в кровле – много дыр, и иногда внутрь стекает дождевая вода, иногда – солнечные лучи. Бутылки начинают звенеть или блестеть на солнце. Ты приходишь туда пьяный с бутылкой, ставишь ее... Обреченность деревни и ее жителей в этом проекте выразилась полностью.

Григорий Цебренко. Дормиторий на свалке. Изображение предоставлено автором

Второй проект – объект на свалке. Я делал дормиторий: это католический термин – монастырский корпус, где живут монахи. Это понятие подразумевает нечто чистое и возвышенное. Когда мы ездили на свалку, я противопоставил этот образ мусору на уровне осязания – чистое и грязное. В контексте свалки грязное превалирует над чистым.

Григорий Цебренко. Дормиторий на свалке. Изображение предоставлено автором

А в среде города – чистое пытается вытеснять грязное, и из сознания – тоже. Я противопоставил грязному чистое в надежде, что этот объект станет местом обитания работников свалки – а это бывшие уголовники, очень неблагополучный контингент. Их я поместил в чистую среду, им чужеродную. Для них дормиторий – это объект пристального изучения. И он остается чужеродным, пока работник свалки находится там.

Григорий Цебренко. Дормиторий на свалке. Изображение предоставлено автором

И здесь есть два выхода: он либо уходит со свалки, выбирая для себя «чистое», либо остается. А мы знаем, что работники свалки оттуда вряд ли уйдут, потому что их, в принципе, все устраивает, и грязное поглотит чистое.

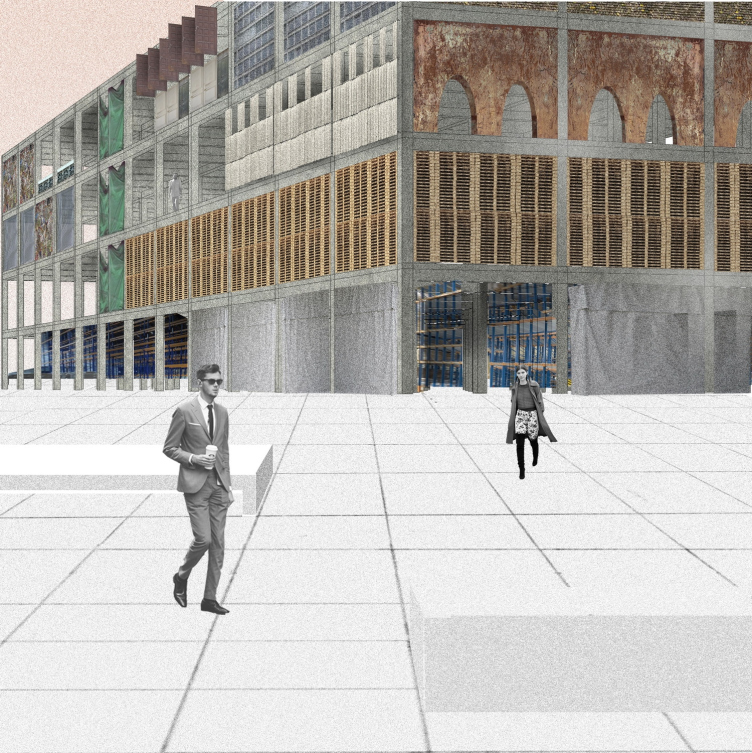

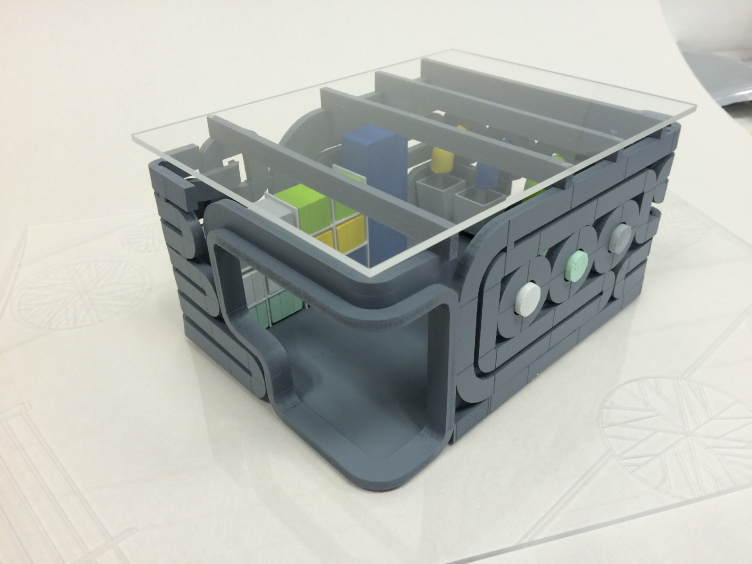

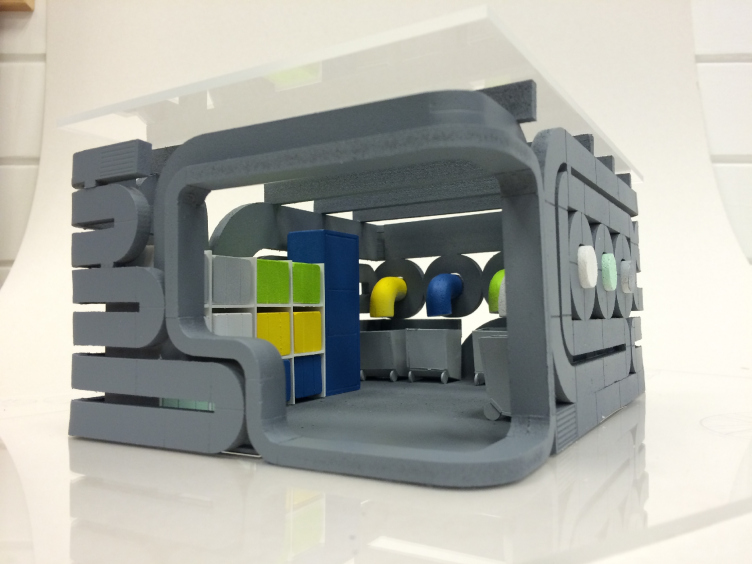

Григорий Цебренко. Дом быта. Изображение предоставлено автором

Третий проект – мусор как строительный материал. Чем глубже я погружался в эту тему, тем больше сосредотачивался на том, что есть мусор. Мусор – это очень широкая категория, и пришлось сфокусироваться на чем-то одном. Я себя обезопасил, заявив, что мусор – это побочный эффект быта. Я противопоставил бытию быт. Быт – физиология, обеспечение жизнедеятельности. И если мусор это побочный эффект быта, то почему бы не сделать дом быта? Все ремонтные мастерские, ателье и прочее – это тот самый быт, который фиксируется в конкретном пространстве. Это привычная всем типология.

Григорий Цебренко. Дом быта. Изображение предоставлено автором

Поскольку мусор должен был быть строительным материалом, мне нужно было понять, что именно можно использовать. Мусор плохо работает как несущая конструкция, поэтому я нашел метафорический образ дома быта, который стал мусором. Я беру остов дома быта, наполняю его традиционными функциями – ателье, ремонтные мастерские, пункты проката, которые позволяют от мусора избавиться и меньше выбрасывать. Я придумал, что на одном из этажей есть творческие мастерские, которые работают с мусором как со вторсырьем.

Григорий Цебренко. Дом быта. Изображение предоставлено автором

Они арендуют помещения и вынуждены заполнять свою фасадную ячейку. Если это производство керамики, то художник может использовать в качестве вторсырья образцы керамики. ОСП – это тоже вторсырье. Если его поставить на ребро, то этот материал может служить несущей конструкцией. Вместо утеплителя можно использовать тоже вторсырье, например, пеностекло. Там есть атриум, а вдоль этажей – мостики, которые могут быть выполнены из ОСП. И может получиться общественный центр, возобновленный и улучшенный дом быта, потому что творческих мастерских раньше там не было.

Екатерина Куриленко:

– Я, в отличие от других студентов, получаю уже третье высшее образование. У меня уже есть диплом специалиста, а первое образование у меня – инженерное. В начале своего пути я не была полностью уверена в том, что проучусь здесь два года: если не понравится – уйду через год. Сейчас я понимаю, что отучившись два года, я буду очень сожалеть о том, что моя учеба закончилась. Присоединяюсь к каждому слову, которое было сказано о МАРШе ребятами. Единственное, о чем я жалею – это о том, что мне тотально не хватает времени. Я хотела бы, чтобы в сутках было хотя бы 48 часов. Очень много хочется успеть, но просто нет физической возможности.

Тему «Мусор» я выбрала потому, что работа над ней идет по методике западных архитектурных школ. Очень много времени, больше половины семестра мы потратили на исследование и понимание того, что мусор значит для каждого. Главным моим вопросом было отношение к мусору в нашей стране. Мне казалось, что в нашей стране, в отличие от Запада, люди вообще не думают о мусоре. В нашем сознании его не существует. Мы его выкидываем в мусорное ведро, и он «пропадает». Никто не переживает о его переработке, кроме тех компаний, которые непосредственно этим занимаются. И в первом моем проекте, арт-объекте, основной задачей было привлечь внимание к вопросу мусора, но в позитивном ключе.

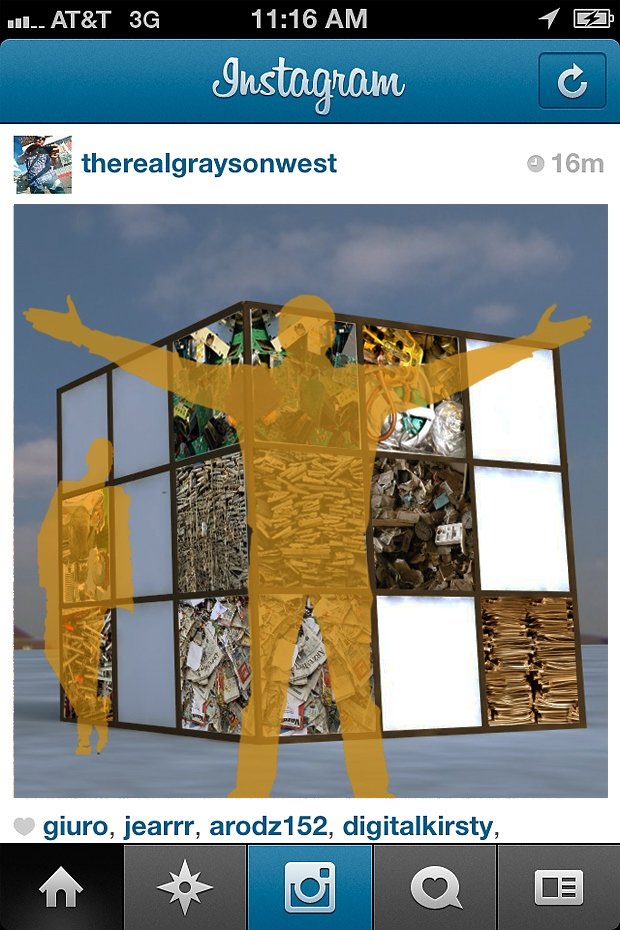

Екатерина Куриленко. Куб. Изображение предоставлено автором

Это куб перед Главным зданием МГУ: каждая его ячейка заполнена мусором, который производит один из факультетов этого вуза. Это аттракцион, фон для фотографий: каждый сможет найти факультет, на котором учится или куда собирается поступить.

Екатерина Куриленко. Мусоросжигательный завод. Изображение предоставлено автором

Следующий проект – здание на свалке. Тут, особенно после экскурсии на один из московских полигонов и анализа мирового опыта, у меня сформировались две идеи. Первая – это жизнь на свалке, которая – особый мир со своими законами и правилами, где люди живут по феодальным законам, где существует очень строгая иерархия, и куда нет доступа посторонним. Возникает ассоциация со средневековым городом-замком, окруженным крепостной стеной.

Екатерина Куриленко. Мусоросжигательный завод. Изображение предоставлено автором

Мусороперерабатывающий завод ассоциируется с главным зданием этого замка. Вторая мысль – о том, что в нашей стране с мусором ничего не происходит. Менее 10% идет на переработку, а все остальное просто лежит на полигоне. В Швеции перерабатывают более 100% мусора, т.к. туда привозят отходы на переработку из других стран. А в Москве есть большие и маленькие свалки, опасные, вредные, легальные и нелегальные. Я выделила самые большие свалки вокруг Москвы и сконцентрировалась на одной из них, в Химках. Для этого полигона я разработала проект мусоросжигательного завода. В качестве образа для этого завода я выбрала появляющиеся в последние годы в Москве здания, имитирующие сталинские высотки. Этим я хочу подчеркнуть, что любой архитектуре свое время, архитектура должна быть честной. И такие заводы, подобные копиям «Семи сестер» из 1950-х, ориентиров в столичном ландшафте, можно построить на свалках вокруг Москвы.

Третий проект – пункт приема мусора, мастерские и прочее. В каждой квартире есть ящик, наполненный проводами, старыми зарядками и т.д. И, хоть это и небольшой процент отходов, если все это сложить вместе, получится огромная куча. Люди обычно такие вещи не выкидывают, полагая, что все это может еще пригодиться. Провода навеяли мне образ медузы. Получился объект, ограждения которого состоят из проводов, зарядок в розетках, к которым можно подключиться и зарядить свой гаджет. Внутри этого находятся мастерские по ремонту электроники и пункт приема мусора такого рода. Это небольшой объект, который должен быть в каждом районе.

Леонид Воронин:

– Я попал в МАРШ совершенно спонтанно – после МАРХИ. Я сходил в Музей архитектуры им. А.В. Щусева на презентацию МАРШа, которую провел Евгений Асс, и попал под магнетизм этого человека. И представленные там проекты меня очень впечатлили. В МАРХИ были эти гигантские планшеты, а тут были маленькие альбомы, и как они с душой были сделаны – меня это поразило. Я понял, что это нужно попробовать. Но в МАРШе я встретился со своими – как архитектора – пороками. В МАРХИ я думал, как спроектировать грамотно, где правильно разместить санузел или лестницу. Это не значит, что в МАРШе такие моменты перестали быть важными, но в первую очередь здесь идет речь об образе, идее, чем она мотивирована. Конечно, потом появляется и конструктив – все как в МАРХИ, но в первую очередь – ощущения и наблюдения. Я очень благодарен нашему первому модулю, который назывался «Метафора», он дал мне представление об архитектуре – о связи между образами и тем, что в итоге должно получиться. Важно передать свое «Я», свое отношение к вопросу. И даже если, когда выдается задание, возникает желание сыграть не по правилам, это не будет караться, не будет снижаться балл.

Леонид Воронин. Арт-объект «Памятник дому». Изображение предоставлено автором

В модуле «Мусор» больше задумываешься о материальности. В «Метафоре» все было абсолютно абстрактно, а сейчас появляется поворот к реальности. Я долго не мог понять, что для меня мусор. Идеей арт-объекта было взять руины старого здания, которое хранит в себе воспоминания, но стало никому не нужным, и представить в них призрак этого дома, где бы слышался скрип половиц, голоса людей, как колесница проехала, выстрел пистолета. Ведь сколько в Москве заброшенных домов, и у каждого – своя интересная история.

Второй проект – объект на свалке. Когда оказываешься на свалке, первое впечатление –это совершенно бесформенная масса, которая тебя поглощает. А если бы у нее был некий контур, то у нее появился бы, по сути, «паспорт», узнаваемость. Как мы узнаем, скажем, Сан-Джиминьяно? У него есть башни, которые подают нам сигнал. Если бы у свалки появился этот контур, силуэт, то о ней стали бы задумываться, не воспринимали бы ее только как свалку, она стала бы подобием произведения искусства. И там можно было бы создать башни, которые сами себя собирали бы из мусора, высились бы, как мемориалы. И каждая башня состояла бы из своего материала. Функциональная программа башен – жилье для тех, кто работает на свалке.

Третий проект. Когда я направляюсь к себе домой, я иду через сплошные гаражи – это как отдельное государство. И у меня появилась мысль сделать из автомусора, прежде всего – из шин, «рощу». Это проницаемая структура, где можно посмотреть, как ремонтируют автомобили – это же очень интересно наблюдать, как на заводе Volkswagen «Стеклянная мануфактура» в Дрездене, где виден весь процесс сборки машины.

Екатерина Шведова:

– Сейчас я получаю второе высшее образование, до этого я училась в Институте дизайна и рекламы на кафедре «Дизайн среды». Во время учебы я подрабатывала в архитектурном бюро, а после окончания вуза проработала 3,5 года в дизайн-студии. Я ощутила острое желание работать с большим пространством, окружением и зданиями, мне захотелось развиваться дальше и расширить свое мировоззрение. У меня был небольшой выбор – МАРХИ, где нет второго высшего, и на учебу у меня бы ушло 5 лет, и МАРШ, где есть магистратура, где за 2 года можно освоиться в архитектуре и основной опыт уже нарабатывать «в бою». Школу МАРШ мне порекомендовал Олег Шулика, сказав, что это единственное место, где можно получить актуальное образование. И я в этом убедилась: здесь ты учишься у практиков, параллельно с учебой постоянно идут семинары ведущих мировых архитекторов, воркшопы, мастер-классы, экскурсии в ведущие архитектурные бюро Москвы. Самое главное отличие, которое я могу назвать – это глубокий анализ и полное погружение в тему предмета. С этим я сталкиваюсь впервые. Раньше я отталкивалась от техзадания и проработки плана, для того, чтобы перейти к концепции, а тут без идеологии и проблемы ты не можешь приступить к проектированию. Необходимо пролистать очень много журналов, прочитать много статей, диссертаций и книг, чтобы обосновать свою идею, т.к. каждая линия должна быть чем-то обоснована.

Я выбрала студию «Мусор», а не «Школу», потому что эта тема дает больше возможностей для фантазии, здесь нет жестких границ и правил. К тому же, в последнее время меня волнует вопрос экологии, особенно после проектирования территории берегов Яузы, которое было в прошлом полугодии. Если мне удастся сделать свой вклад в проблему охраны окружающей среды, то это будет неоценимый опыт.

Екатерина Шведова. «Пресс-центр». Изображение предоставлено автором

Хочу показать свой проект на тему «мусор как стройматериал», третью из маленьких работ, которые нам необходимо было выполнить в начале пути, перед выбором основной темы для проекта. Я захотела спроектировать что-то полезное и социально значимое, особый знак, указывающий на проблему мусора. Это «пресс-центр», основная функция которого – переработка мусора, и который может располагаться, где угодно. Его функция – сортировка и прессовка отходов. Сделан он из старых, отработавших свое вентиляционных труб. Дизайн символизирует всю сложность и важность переработки мусора своими многочисленными «изворотами» на фасаде. Даже трубы воздуховода можно использовать не по прямому назначению, в данном случае – как мусоропровод. Они окрашены в облегчающие восприятие яркие цвета. Превращая тему сортировки и переработки отходов в игру, гораздо легче привлечь внимание общества к экологическим проблемам.

Екатерина Шведова. «Пресс-центр». Изображение предоставлено автором

Люди сами бросают мусор в разные контейнеры, предварительно его рассортировав, далее он по воздуховоду попадает в мусорный бак. После наполнения бака специально обученный человек на месте спрессовывает собранные отходы в небольшие блоки и складирует их на этой же площадке, готовя к дальнейшей транспортировке, более дешевой, чем перевозка обычного, непрессованного мусора.