Многие люди из встреченных мной на форуме назвали его «пленумом партии», другие (среди них урбанисты), напротив, считают, что «долгих и продолжительных оваций не получилось». Если это и пленум, то новой формации: не слишком неформальный, но и не очень официозный. Качественно организованный, во всех смыслах хорошо освещенный – примерно 2/3 сессий, проходивших одновременно, доступны в видеозаписи. (здесь или здесь), а в субботу был устроен открытый для всех фестивальный день с 50 мероприятиями на 20 площадках, это за один-то день, – впрочем, впервые и, по словам организаторов, это беспрецедентный шаг для таких конференций.

Московский урбанистический форум. Фотография Ю. Тарабариной

Московский урбанистический форум. Фотография Ю. Тарабариной

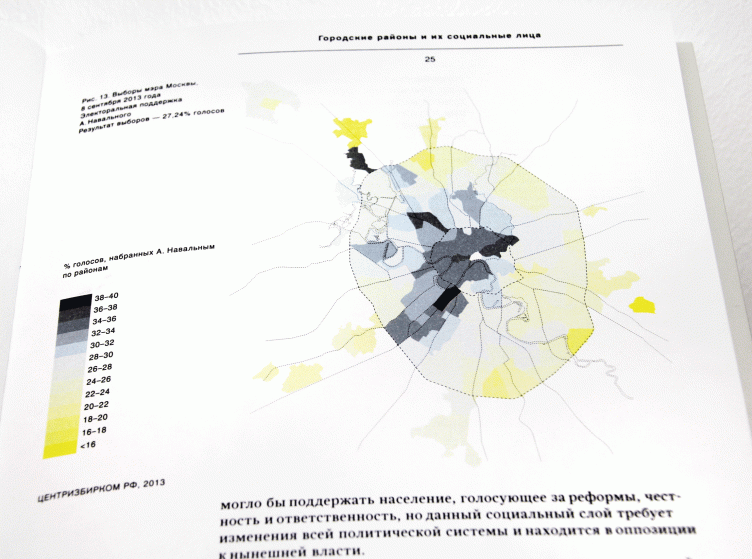

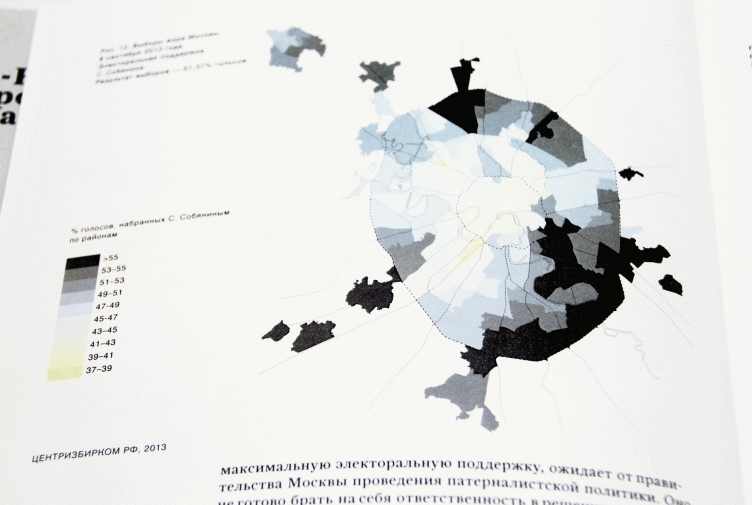

На взгляд стороннего, не погруженного в урбанистику человека фестиваль, – качественно организованный, масштабный, международный, и еще во многом замечательный, – напоминает домик друзей Чебурашки, построенный для того, чтобы всех передружить. Или водяное перемирие Киплинга: представители власти с их оптимистично-успокаивающими докладами лаконичны и выглядят по большей части молодо. Эксперты прислушиваются к людям из зала, которые, в свою очередь, не кричат. Девелоперы тихи, группируются по периметру зала вокруг стендов с крупными проектами, а в дискуссиях представлены своим интеллектуальным авангардом – консультантами. В зале «А» выступает (он много выступал) Сергей Собянин, в другом зале рассказывает о значении протестов и гражданской активности Алексей Венедиктов [upd: как оказалось, он не пришел], а на выставке лежат брошюры, из которых видно, как районы Москвы с хорошим благосостоянием голосуют за Навального и Прохорова, а несчастная Капотня и оторванный от центра юго-восток, больше других ощущающий себя именно как периферия, не-Москва – голосуют за Собянина и Путина.

Схема распределения голосов за Навального // Ольга Вендина. Московские районы и их социальные лица. Брошюра из серии «Библиотека суперпарка». Фотография Ю. Тарабариной

Схема распределения голосов за Собянина // Ольга Вендина. Московские районы и их социальные лица. Брошюра из серии «Библиотека суперпарка». Фотография Ю. Тарабариной

Очень радостно видеть, что все эти полюса сошлись вместе, спокойно обсуждают планы города на будущее, а с другой стороны – нет уверенности, что они друг друга слышат, точнее слышать-то слышат, а вот внимают ли – это вопрос. Возникает стойкое ощущение параллельных течений, текущих в одной реке не слишком перемешиваясь. Не спорю, само себе это общее течение – уже важное дело, но пока, возможно только на эмоциональном уровне, – возникает ощущение красиво и бурно, но несколько вхолостую работающего механизма: непонятно, сцепляются ли его колеса, то есть слышат ли власти предложения экспертов, есть ли какое-то движение вперед, или только обсуждение. Будет ли польза от всей этой массы прекрасных предложений? Этого никто не знает, и похоже, никто в этом не уверен. Водяное перемирие не предполагает продолжения темы, а только вероятность повторения во время следующей засухи.

Но в конце концов, приращение знания так или иначе налицо. Специально для форума архитектурное бюро «Проект Меганом» и институт «Стрелка» подготовили исследование, опубликованное под поэтическим названием «Археология периферии». На форуме оно было показано в виде выставки и трех экземпляров толстого тома (около 500 страниц), приколоченных к невысокому столу в центре зала. Организаторы, впрочем, обещают через некоторое время издать книгу большим тиражом и выложить ее PDF на сайте форума. Пока же для знакомства пришлось довольствоваться рассказами и материалами выставки, впрочем, красивыми и информативными (помимо прочего за красоту отвечал лаконично-представительный дизайн зала и небольшая экспозиция как всегда блестящих фотографий Юрия Пальмина).

Книга «Археология периферии». Фотография Ю. Тарабариной

Выставка фотографий Юрия Пальмина: подпись. Фотография Ю. Тарабариной

Темой форума было развитие мегаполисов за пределами центра, а институт сосредоточил свое исследование на кольце между ТТК и МКАД, исключив не только центр и «полупериферию» за Третьим кольцом, но и новые жилые районы замкадья. Это решение было, вероятно, неизбежным – на работу с огромной территорией было отведено меньше года. Но оно ограничило внимание авторов на «панельном бублике», который на 77% состоит из советских микрорайонов (еще 14% – многоэтажки, построенные после 1991).

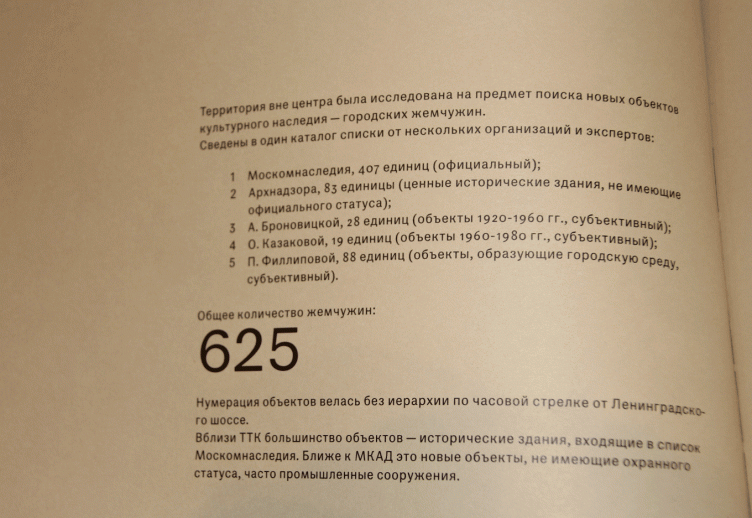

Приведем здесь замечательную статистику, представленную на выставке:

0,4% – «первой периферии» занимают рабочие поселки 1920-1930-х годов;

1,4% – индивидуальные жилые дома, деревни;

7% – сталинская застройка;

22,1% – пятиэтажки;

28,1% – панельные дома ранних серий 9-12 этажей;

27% – панельные дома 14-22 этажей;

7,7% – уплотнительная застройка 1990-2000-х годов (башни среди микрорайонов);

6,3% – жилые комплексы XXI века (микрорайоны, построенные после 1991).

Согласно «методу SPACED», который раньше использовался для обучения на «Стрелке», участники проекта разделились на группы «социология» [S], «политика» [P], «архитектура и градостроительство» [A] (последнее таким образом оказалось даже не разделом, а подразделом), «культура» [C], «экономика» [E] и «данные» [D].

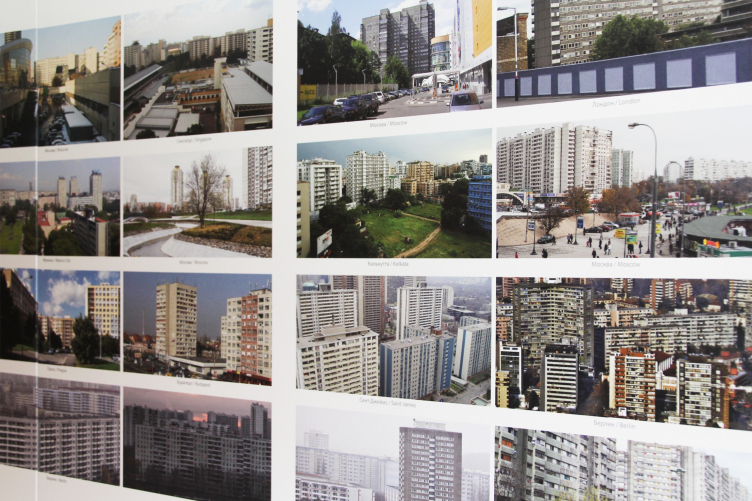

К ним присоединился международный раздел – статьи иностранных экспертов по мегаполисам; визитной карточкой каждого мегаполиса стал его индекс PAR: отношение общей площади к площади центра. Самая большая периферия у Чикаго, его PAR 380, у Сан-Паулу – 117. В Сингапуре PAR самый маленький – 3,8 (неудивительно, что «слово окраина там не имеет негативной окраски» – Онур Экмекчи). PAR Москвы средний – 20, хотя здесь надо учесть, что центр посчитан в пределах ТТК, а если посчитать его в пределах Садового кольца, то PAR Москвы получится не 20, а 67, что говорит о погрешностях измерения.

Раздел Архитектура. Сравнение показывает, что панельная застройка в Москве и других мегаполисах, в сущности, очень похожа // «Археология периферии». Фотография Ю. Тарабариной

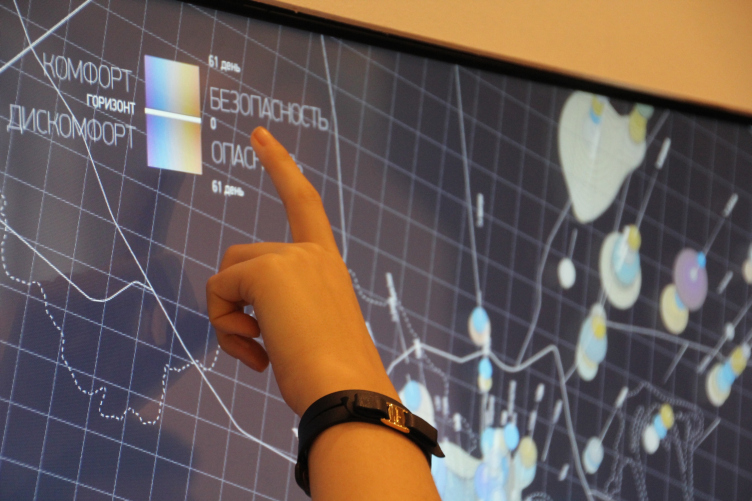

За «Данные» отвечала, в основном, компания Мегафон [upd: Thomson Reuters в партнерстве с компаниями Mathrioshka и Мегафон]: получились красивые интерактивные схемы на больших экранах, основанные на анализе передвижения сигналов мобильных телефонов [upd: не сигналов, а сложнее, данных о нагрузке на сотовую сеть – спасибо Kate Serova]. Один из главных выводов: в центр из периферии едет не так много людей, как мы думали: всего 10%, 2/3 остаются дома или около дома, остальные передвигаются внутри периферии. Из всех поездок по агломерации поездки в Москву – 18%, и только 5% добираются до центра.

Раздел Данные // «Археология периферии». Фотография Ю. Тарабариной

Этот вывод интересен, но надо заметить, что 10% это «не так много» только в сравнении с нашими эмоциональными представлениями: в час пик кажется, что в центр едут все. Поразительно, что эти 10% (и, заметим, только пользователей Мегафона) способны забить существующие дороги под завязку. Впрочем, в Москве еще нет транспортного коллапса, – успокаивают специалисты, – коллапс это когда человек ночует в машине, стоя в пробке и не может доехать до дома в принципе. С другой стороны, семантический анализ соцсетей показывает, что «спальные районы» не вызывают интереса, все думают только о центре, хотя живут-то в спальных районах.

Социологи из Левада-центра в своем разделе не рассматривали агломерацию, а сосредоточились, как и было задумано, на «панельном бублике» до МКАДа. Вывод: население советских микрорайонов особенно консервативно, малоподвижно и не хочет перемен. Многие не выезжают в центр вообще, или же только для похода в театр.

«Первая периферия» Москвы – это замершая, законсервированная территория – вторит в своей главе («Архитектура и градостроительство») Юрий Григорян. В 1960–1970-е годы она развивалась скорее стихийно, чем по плану: точнее, архитекторы и градостроители не успевали за стройкомплексом и решениями партии, а только узаконивали их в генпланах. Последним генпланом, который что-то планировал, был генплан 1957 года – пишет Сергей Ситар. Волна роста микрорайонов распространялась вначале вдоль дорог, оставляя между радиусами анклавы зелени, постепенно все же зараставшие жильем. После 1991 волна выплеснулась за МКАД, а «панельный бублик» застыл, заснул со своими неухоженными модернистскими просторами. Такое развитие авторы, по примеру первого идеолога «Стрелки» Рема Колхаса, называют «ретроактивным» – то есть фиксирующим случившееся. Забавно, что в свое время эта фиксация происходила под обратным знаком энергичного планирования – впрочем, неискренность советской плановой экономики дело известное, а для историков вывод о ретроактивности развития микрорайонов интересен.

Вообще любопытно, что авторы раздела «Архитектура» относятся к панельным микрорайонам с нежностью историков, а не энергией преобразователей. Они бережно находят внутри советской застройки старые дороги, «превратившиеся в тропинки» и парки старых усадеб: «Двадцать четыре развязки МКАД из тридцати четырех расположены на местах старых дорог и деревень». Преинтереснейшая кропотливая работа сравнения старых карт с новыми показывает, насколько традиционная Москва обладает потенциалом сохранения своей структуры, даже ее диктата – не исключено, что из-за бедности советских модернистов (современное строительство, увы, обладает большей энергией уничтожения). Увлекаясь следами прошлого в панельных районах, этим кладом для историка-краеведа, авторы тут же признают, что практический смысл такого исследования невелик… хотя многие памятники, в том числе модернизма, еще требуют исследования.

Раздел Архитектура. Сравнение видов застройки первой периферии Москвы // «Археология периферии». Фотография Ю. Тарабариной

Списки памятников на территории первой периферии Москвы // «Археология периферии». Фотография Ю. Тарабариной

Удивительно, но унылые, консервативные и сонные, склонные к деградации советские микрорайоны так очаровали своих исследователей, что, считав профессиональным глазом заложенную в их замысле идею города-сада, авторы предложили ее сохранить, развить и преумножить. Действительно, если решения партии и правительства были спонтанными, а стройкомплекс обгонял архитекторов (будем честны, он и сейчас обгоняет по всем, практически, позициям и данное исследование можно понимать как очень деликатную попытку вернуть утраченное влияние) – то «зарастание» советскими микрорайонами происходило вовсе не хаотически, а согласно строго определенному генокоду, который восходит в равной степени к более ранней идее города-сада и к более поздней – города-солнца Корбюзье.

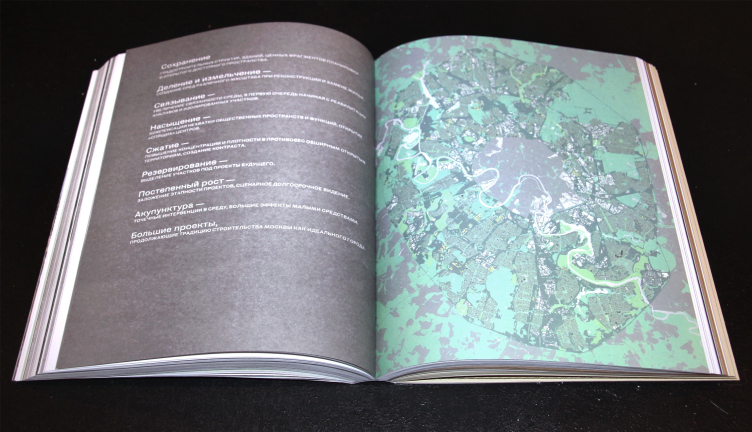

И вот, несмотря на всеобщую любовь наших современников к кварталам, – исследователи «Стрелки» предлагают бережно сохранить советские микрорайоны, благоустроить их (наконец) и проявить таким образом те светлые идеалы модернизма, которые были там заложены. Смелая идея, надо признать.

Авторы находят микрорайоны «хорошо связанными, проходимыми, равномерно насыщенными остатками советской инфраструктуры и объектами культуры». Они предлагают рассматривать «панельный бублик» как Суперпарк: «грандиозный парк жизни, культуры, науки, искусства, отдыха и работы». Изданные по книге брошюры названы «библиотекой Суперпарка» и в целом подчинены этой идее: сохранить модернистский город-сад, почистить, благоустроить и превратить в парковое кольцо между двумя слоями более насыщенной (и активной) городской ткани: центром и новыми, более плотными замкадовскими районами.

Можно даже почувствовать, что авторы рассматривают всю эту бедную, продуваемую и неряшливую от небрежения ткань микрорайонов «бублика» – тоже как своего рода (супер?)памятник. Отсюда и взгляд на тему, больше похожий на взгляд историка, который стремится почистить и «отреставрировать», вдохнуть новую жизнь в забытые ценности, в данном случае –в ценности советского микрорайона. «Бережно восстановить потенциал свободной планировки.»

Ресурсов развития при таком деликатном подходе обнаруживается примерно три. Первый, крупный и очевидный – реорганизация промзон. На их территориях ни в коем случае нельзя строить много нового жилья, а – рабочие места, новые производства, общественные пространства и новые дороги и улицы, которые должны повысить проницаемость и связанность районов между собой, уменьшить число «перепробегов», вынужденных поездок через центр. Между тем можно себе представить как расстроятся девелоперы: известно, что жилье это товар, спрос на который в Москве постоянно большой, его недолго построить и быстро продать. Словом, регулирование предлагается довольно жесткое.

Основные тезисы развития периферии. Раздел Архитектура // «Археология периферии». Фотография Ю. Тарабариной

Второй ресурс это развитие транспорта (уже не только за счет реорганизации промзон). Здесь показательны три приведенные авторами схемы: места, где транспортная сеть хорошо насыщена, противоположны пятнам наибольшей плотности населения, проще говоря, транспорта много там, где людей мало, и наоборот. Но самое интересное, что схема развития транспорта к 2025 году (предполагаю, заимствованная из пересматриваемой актуализации Генплана) никак не планирует решать вопрос своей несвязанности с плотностью расселения, оставаясь центростремительной «паутиной». У Москвы как мегаполиса сильно «проседают» две функции: культурных развлечений и транспорта – подтверждает исследование PWC.

Раздел Культура. Тепловые схемы, полученные в результате анализа насыщенности городского пространства функциями // «Археология периферии». Фотография Ю. Тарабариной

Третий ресурс обустройства супер-парка панельных районов – это гражданское общество, муниципальные активисты и местные сообщества горожан. Иными словами, ухаживать за супер-парком эксперты предлагают властям совместно с муниципальными гражданскими активистами – то есть наименее инертной частью населения консервативного пояса. Впрочем, в очерке о Тропарево-Никулино, написанном командой под руководством Александра Высоковского, хорошо показано, как хрупок ресурс гражданского общества и как быстро он идет на спад в неблагоприятной политической обстановке.

Активность горожан по очистке улиц, покраске скамеек, улучшению городской навигации путем рисования стрелок и культурной атмосферы путем устройства уличных выставок быстро перерастает в желание быть услышанными, выбрать своих депутатов, получить муниципальную поддержку, то есть ресурсы города на реализацию своих инициатив. Власти пугаются, отмахиваются отписками, и вскоре разгоняют очаг смутьянства (что и произошло в Тропареве-Никулине). Люди переходят от «позитивной» инициативы (читай: субботников) к критике властей, которую последние уже понимают как активность негативную (что очень хорошо описано в очерке команды Высоковского). Так что идея организации благоустройства «снизу» пока выглядит светлой, но одной из самых утопических из всего, что предложено авторами.

Между тем далее авторы [исследования, уже в другой брошюре, посвященной собственно супер-парку] от идеи сада приходят к городскому огородничеству, совместным трапезам во дворе из овощей, которые жители выращивают на мелко нарезанных придомовых территориях (эта пасторально-буколическая мысль тут же попадает в резонанс с известным определением Москвы как «большой деревни»).

Итак, ресурс гражданского общества сомнителен – его еще надо вырастить (как тот огород). Можно представить себе несколько другой путь амелиорации «бублика». Какой-нибудь департамент, к примеру Капитального строительства, получает какой-нибудь (предположим, что очень большой) бюджет, расставляет кусты, деревья и скамейки и перекладывает улицы и тротуары и делает детские площадки такими же хорошими, как в пределах ТТК. Одновременно какой-то крупный институт – к примеру, «Стрелка», берет остатки старой советской инфраструктуры библиотек и клубов и создает из них сеть культурных центров – европейской, «крутой» и «хипстер-френдли», – примерно как сеть «Домов новой культуры» ДНК в провинции. В России лучше получается то, что делается централизованно (посмотреть хотя бы на новые залы Сбербанка в Москве). Вполне можно благоустроить «панельный бублик», вполне.

Понятие супер-парка хорошо отражает рыхлый характер городской ткани этих районов: не вполне город, скорее парк. Но – как сеть микрорайонов росла «ретроактивно», то есть организованно-хаотично, так и ее дальнейшая жизнь и обживание проходили уже и вовсе естественным путем, особенно в последний период. Результат спонтанного развития микрорайонов в разделе «Культура» исследуют Розалия Тарновецкая и Маргарита Чубукова под руководством Григория Ревзина и по методике «интегрального анализа социально-урбанистических данных», предложенной Александром Гавриловым. Этот раздел исследования оказался самым увлекательным, и на выставке был особенно популярен.

Коротко: авторы собрали из открытых источников данные о распространении разных общественных функций (от библиотек и университетов до магазинов и спа-салонов), создали в виде «тепловых схем» карты плотности размещения этих функций, и обнаружили на территории первой периферии несколько прото- или мета-городов (термин предложен Григорием Ревзиным): анклавов, насыщенных разными функциями значительно лучше, чем соседние территории. Это места, готовые к тому, чтобы развиваться дальше и превращаться в полноценные городские пространства, – поясняет Розалия Тарновецкая, – они могут принять более сложные функции. Впрочем, каждое такое образование имеет очень разную природу – тут же поясняет она.

Раздел Архитектура. Сравнение плотности населения и развития транспорта: в центре вверху – плотность, в середине транспорт в 2013 году, внизу транспорт в 2025 году // «Археология периферии». Фотография Ю. Тарабариной

Действительно, два анклава городской активности – это «протуберанцы» московского центра: Бутырская улица, идущая от Савеловского рынка и «Немецкая слобода» вдоль Яузы до села Преображенского – петровская Москва. Как напомнил мне Рустам Рахматуллин, заинтересованно рассматривавший распечатанные на отдельных кальках слои с картами на выставке, Третье кольцо не везде совпало с линией бывшей границы Москвы, так что эти, очень старые в своей основе, части городской ткани, Бутырскую и Немецкую слободу, надо признать попавшими в рамки периферии случайно. Авторы, должна заметить, тоже признают тяготение этих анклавов центральной Москве.

Два других «метагорода» образовались вокруг улиц Академической и Профсоюзной, и в районе «Сокола»; здесь много научных институтов и сталинских жилых домов. Академический статус этой территории и ее крупная квартальная застройка сразу обозначают отличие от обычной микрорайонной ткани в сторону более городскую, а в данном случае – и более культурную. Анклав Марьино на юго-востоке образовался иначе: до 1990-х здесь были сначала поля для очистки воды, а потом долгое время ничего не строилось. Это место застроено после 1991 гигантскими домами, очень плотно, но на первых этажах сразу были предусмотрены магазины и прочие функции. К тому же здесь люди покупали, а не получали квартиры, так что они могут себе позволить и кафе, и баню, и маникюрный салон; Марьино оказывается фрагментом другой, замкадовской Москвы. Так что можно поспорить с авторами, когда они говорят о спонтанности развития прото-городской ткани, о том, что «метагорода» растут в рыхлом пейзаже советских микрорайонов естественным путем – сами исследователи признают, что у каждого из них есть своя причина тут расти: ничего бы они не выросли, если бы их здесь не посадили.

Так что можно сказать и иначе: спальные микрорайоны, выросшие на постановлениях партии, и академические городки (выросшие на них же, но раньше), и город офисных работников, выросший на деньгах – попросту с самого начала имеют разную внутреннюю структуру, и если первые принадлежат к модернистскому проекту, то вторые начали возникать до его расцвета, а третьи после его заката; о кусочках исторического города что и говорить, они точно были раньше. Получается, что город-сад в этом соседстве даже более уникален – как идея расселить кучу людей в парке он сложнее и требует градостроительных усилий и регулирования – что бы нам не говорили о ретроактивности, и что бы ни наблюдали в течение жизни по части дешевизны и долговременности реализации великой идеи, это именно идея, след гигантского проекта, и можно понять архитекторов, которые хотят сохранить все это как памятник. Мы видим, что как только регулирование уходит и деньги начинают строить сами, расселение большого количества людей начинает вновь тяготеть к городской (точнее просто-городской) ткани.

Идея «мета-городов», определенно, входит в резонанс с идеей развития полицентризма, которую планируется заложить в новый генплан Москвы (впрочем, в плане 1971 года создание центров на периферии было заложено и не получилось их создать – прокомментировал мне на выставке Дмитрий Фесенко). Метагорода могут стать такими центрами, а могут и не стать: во время посвященной полицентризму сессии, которую вел Александр Высоковский, большинство участников проголосовало за полицентризм, но еще больше за то, что мы пока не располагаем нужным достаточным объемом информации для того, чтобы принять решение о том, возможно создание периферийных центров или довление основного центра не позволит им родиться.

Словом, если раздел «Архитектура» призывает превратить пространство первой периферии в супер-парк, то «Культура» тянет в сторону сгущения городской ткани, изменения качеств пространства не в сторону сада, а в сторону города. Что можно понять как позиции в чем-то противоположные, хотя и не противоречащие друг другу: как будто на наших глазах среди модернистского города-сада растут настоящие города, а авторы предлагают и то, и другое окультурить и развить, не противореча их имманентным свойствам – таков, надо думать, деликатный и интеллигентный вывод из этого массивного, хотя и беглого исследования.

Хочется знать, как дальше исследование будет использоваться, ляжет ли оно в стол или станет базой (или хотя бы стимулом) для более глубокой и подробной работы, использующей не только открытые, но все городские данные – меня поразили слова Юрия Григоряна о том, что к информации городских департаментов авторов не подпустили: «данные секретны, а их списки тоже засекречены». Так концепции развития мегаполисов, конечно, не делаются. В этом свете название «Археология мегаполиса» выглядит многозначным: во-первых, археология работает с мертвым материалом, а здесь исследованы полумертвые модернистские районы, во-вторых, авторы выкапывают информацию для исследования как археологи, откуда могут, и выводы свои делают таким же образом. Огромный полу-засекреченный город, как и исчезнувшая древняя культура без эпоса и письменности, в равной степени с трудом поддаются изучению – и это еще одна характерная особенность Москвы. Пока что все выглядит примерно так, как будто археологи пришли к людям из трипольской культуры, и объясняют: ребята, мы обнаружили, что вам свойственно строить дома вокруг круглых площадей, давайте теперь делать это по науке.

Иными словами, 500-страничное исследование выглядит не итогом, а началом, плакатным призывом исследовать данные, прежде чем принимать решения и живым примером того, что можно сделать с информацией даже тогда, когда официальная ее часть недоступна.

Московский урбанистический форум. Фотография Ю. Тарабариной

Самый большой объектив на форуме. Фотография Ю. Тарабариной