Прежнюю Восточную Пруссию было принято считать территорией, свободной от искусства. Здесь рождались и отсюда уезжали, чтобы не вернуться. Но пусть даже многие Тауты, Мёринги, Кёльвицы, Мендельсоны и другие прославились не в Кёнигсберге, а в Берлине или где ещё, пусть даже Восточнопрусское общество художников существовало не в Восточной Пруссии, а в Берлине, пусть даже первая провинциальная художественная выставка состоялась всего лишь в 1916 году (тогда же появились отделения Союза архитекторов и Веркбунда; Общество архитекторов и инженеров существовало и ранее, но было обществом передвижным, так как ни в одном городе провинции не было достаточно членов для полноценного местного отделения), пусть – при всём этом позволю себе тезис: дальняя прусская провинция прусского королевства всегда была территорией Нового зодчества. Уже с 1300 года. Просто это зодчество не всегда так звалось.

Она не была источником новой архитектурной мысли, исследовательские лаборатории архитекторов стояли вовне, развитие шло рывками и нечасто привлекало внимание со стороны – но всё же провинция раз за разом получала лучшие достижения европейской архитектурной и градостроительной мысли, приручала их и сохраняла на века. Такая долговременность не раз и не два была поводом разного рода шуток: сперва высмеивали убогость вкуса, звали отрезать косы у восточнопрусских париков – затем уважительно хвалили столь давнюю верность – наконец, открывали вновь сокровищницу сохранённого в неизменности, но утраченного на «большой земле» наследия «нового зодчества» предшествовавшего периода.

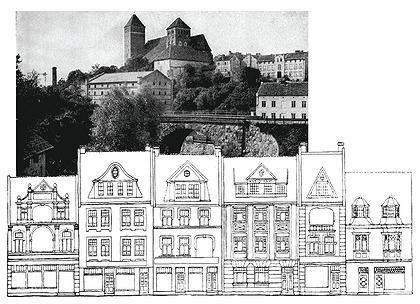

Такое открытие не было всеобщим: бытовало и экспертное мнение, что памятников архитектуры или истории в провинции вовсе нет, как нет здесь и тех, кто ими бы интересовался, одни лишь самоучки-строители. По мнению тех экспертов, это чрезвычайно облегчало бы экспорт сюда любых столичных мод и стилей. Знающие люди тем временем уже начинали ездить в Восточную Пруссию за подлинным замковым зодчеством, не искажённым позднейшим украшательством; за оригинальными поселениями Фридриха Великого и многим, многим другим…

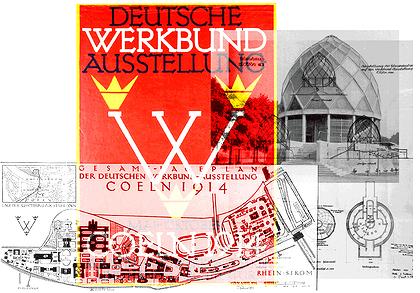

Последуем за ними! Пройдём путём последней волны новой архитектуры, окатившей сто лет назад Восточную Пруссию освежающим ливнем. На календаре 1914 год. В Кёльне открывается десятилетняя отчётная выставка Германского Веркбунда, полная программных манифестов; их авторы и посетители в красках представляют себе, как выставка эта определит дальнейшие пути развития архитектуры и прикладных искусств на годы вперёд… Они обманываются; выставку оборвёт разразившаяся Мировая война. В профессиональной памяти останется разве что Стеклянный павильон Таута – но ведь таких павильонов было много больше! А как же театр, образцовый цех, прирейнская деревня – неужели все они остались безо всякого смысла?

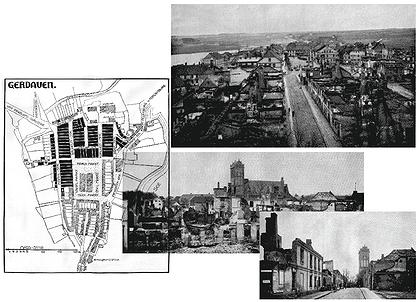

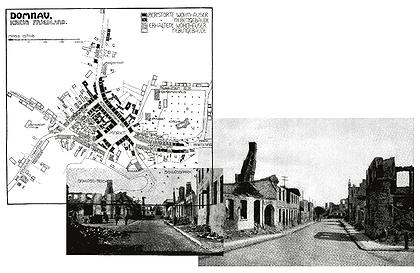

Позволю себе гипотезу: последовавшее вскоре за неудачной выставкой небывалое по масштабам восстановление Восточной Пруссии (60 000 восстанавливаемых построек, 41 400 построек, непригодных к восстановлению) могло быть исполнено столь быстро, единодушно и разнообразно только и исключительно потому, что сотни архитекторов, поспешивших сюда со всех концов Германии отстраивать разрушенное, следовали линиям, предзаданным Веркбундом. Для подобного вовсе не обязательно было состоять в членах самого этого объединения.

Повсюду в рейхе стройки замораживались – здесь они разворачивались: где как не тут применить себя? Немногим позднее, после войны, задачи были уже совсем иными.

Восточная Пруссия была единственной провинцией Германской империи, испытавшей на себе все тяготы оккупации и разорения – и она же была той, где меньше всего было архитекторов: как восстановить её? Пустить дело на самотёк означало погубить его: уже до войны провинция стояла на пороге (само)разрушения силами своих – тоже немногочисленных, но тем более смертоносных – ремёсленников. Примеров тому множество.

После некоторых рассуждений принято было решение, избежавшее всех крайностей. Не было ни большого архитектурного конкурса, ни большого Управления восстановительных дел, ни коммерческого ООО «Восстановление», ни, конечно же, всевластия местного каменщика (этого последнего опасались более прочих), ни, наконец, уполномоченного гения от архитектуры – стремясь строить лучше и больше, Пруссия оставалась крепко вбитой в землю рациональной провинцией.

Последнее никоим образом не было отказом от развития многообещающих традиций! Стоит лишь сравнить позднейшие высказывания Хуго Хэринга к его поместью Гаркау (Хэринг тоже участвовал в восстановлении) с речами оберпрезидента провинции, Адольфа Макса Йоганнеса Тортиловица фон Батоки-Фибе, назначенного на должность с октября 1914 года, или его руководителя новосозданного Главного управления строительных консультаций, тайного и строительного советника Фридриха Пауля Фишера – теоретик функционализма и практик восстановления требовали и строили почти одно и то же!

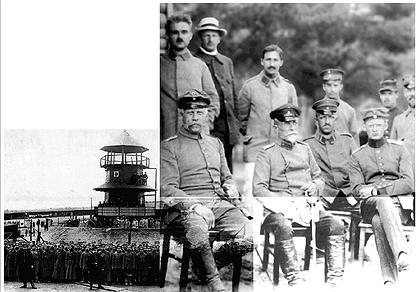

Разрушенные округа были поделены на восстановительные районы: сперва 12, затем 24 – и подчинены районным архитекторам, лично отобранным самим Фишером. Публичного объявления о вакантных должностях не было, и критерии не разглашались; нам остаётся лишь гадать. Курта Фрика, строителя Геллерау, Фишер вытребовал из действующих войск, Пауля Крухена, известного по клиникам в Бухе и, в мирное время, доцента Политехнической школы в Шарлоттенбурге, из внутренней стражи. Крухен взял с собой некоего Ганса Шаруна – быть может, Фишеру понравились рисунки молодого человека?

Новоназначенные районные архитекторы должны были в первую очередь быть практиками, не теоретиками, брать же казённых служащих на такие должности и вовсе воспрещалось. Им вменялось в обязанность определить основные направления восстановления во вверенном им районе. Они должны были быть уверенными сметчиками, так как основной их работой было согласование восстановительных выплат по прошениям потерпевших; они должны были проверять проекты погорельцев, сравнивать их с довоенной предшественницей, исправлять, где потребно, дозволять субсидии и, наконец, вести строительный надзор – им же следовало не допускать более довоенного «каменщика-проектанта» к работам. Авторы сдаваемых на проверку чертежей особой бумагой клялись не быть никоим образом связанными с подрядчиком-исполнителем.

Сами районные архитекторы тоже не должны были проектировать – разве только на хуторах, там, куда ни один вольнонаёмный архитектор не желал идти, или если строительство велось на казённые деньги…

Вот только субсидированное восстановление повсеместно велось именно на казённые деньги!

Оттого получалось, что некоторые районные архитекторы – к примеру, Фрик, в Шталлупёнене, – свой город застраивали едва ли единовластно, и при дворе его кайзеру представляли, с венценосцем даже спорили и из его рук ещё в январе 1918 года получали Железный крест на чёрно-белой ленте… другие же оставались в стороне. На торжественный приём в Шталлупёнене приглашали и Крухена, но его положение не предполагало Железных крестов – зато предполагало ключевую роль в осуществлении столь высоко оцененных проектов этого и многих других коллег.

Деньгами дома не восстановить, если все рабочие руки ушли на фронт: Крухен первым придумал поручить восстановление провинции тем же, кто её незадолго до того разгромил – военнопленным. Разумеется, при тщательном надзоре, вернее – назидании. В многочисленных крухенских стройбатах-лагерях, вскоре ковром покрывавших всю провинцию, надзирателей, в сущности, не было: были прорабы.

Их центром стал Шталлупёнен.

Сотрудниками районных архитекторов стали порядка 500 прибывших вслед за ними молодых „строительных заступников": они стали той самой закваской, критической массой, которой до того столь не хватало здешним архитекторам. Неудивительно, что именно с их приездом возникает долгожданное восточнопрусское отделение Союза архитекторов (июль 1915, председатель начальник Управления охраны памятников профессор Детлеффсен). Ганс Шарун вступает в него в том же году.

Он и сам организовал в Инстербурге „Товарищеское объединение архитекторов, работающих в стройбатах", с библиотекой, собранием макетов и учебной литературы – его в жизнь претворить не удалось –, там же, Художественное общество (основано в 1919–1920 гг.), там же, „Первую художественную выставку" (открыта 31 августа 1919 г.), наконец, „Общество за приличную архитектуру" и прочая, и прочая.

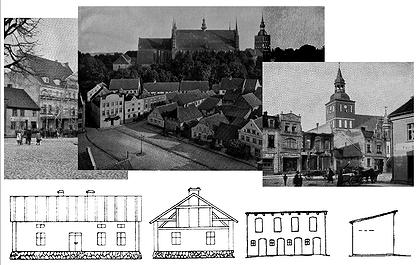

Этим юнцам были поручены восстановительные пособия в 400 миллионов марок из личного кабинета кайзера (односемейный коттедж стоил в те годы 4–6000 марок), всем жертвам разрушений обещаны были и выплачивались компенсации, повсеместно рождались шефские объединения «Восточнопрусской помощи», наконец, министерство финансов выделило миллион на улучшение градостроительного облика городов. Оберпрезидент лично распределял их по местам, по 20 000 марок каждому (более того – только по согласованию с Берлином) – и вот уже по городам рождаются комиссии нового межевания, которые узкие, одно-двухметровые участки, не поддававшиеся новой правильной застройке, сливали с соседними и заново распределяли. Вступил в силу закон об отчуждениях в городскую казну (т.н. «закон Адикеса»); прокладка новых улиц через глубокие дворы открыло непосредственно в центре старых городов целые залежи земли под застройку.

Городские границы округлялись, и подчас даже прикрывались палисадом.

Одновременно вводились строжайшие правила экономии, пусть в некоторых из них и не было насущной нужды: уже в мирное время среди архитекторов Германии господствовал дух «нового бидермейера», простота «Трудов культуры» и «под 1800″ – и война его лишь усилила: в кольце фронтов не только не было более возможным получать импортные строительные материалы, имеющиеся приходилось использовать как можно рачительнее, а руки крухенских военнопленных не были готовы к работам чрезмерной сложности.

Несмотря на всё это, в приказах к простоте и дешевизне недостатка не было

Так, «Указ об экономии» запрещал столь разные вещи как зеркальное стекло, линолеумные дорожки, панелирование стен деревом и чрезмерно массивные потолочные балки. Рука об руку с ними обычно шли санитарные постановления: уже в первые месяцы восстановления под запрет попали квартиры общей площадью ниже 36 кв.m., застройка участков сплошь и этажи, в свету составлявшие менее 2,80 м.

Старопрусский диригизм магистров и королей, ещё одна из местных традиций, возвращался в новом обличье.

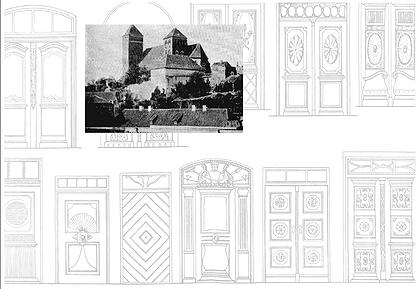

Типичные кирхи: разрушенные и восстановленная.

Сочетание свобод – и жёсткого контроля. Вольный строить в своём районе по выбранной им самим стратегии, районный архитектор или бургомистр его города вынужден был искать новых путей – и находил их. В те же годы вышли новые издания по строительной типологии, книгu Штейнмеца («Основы строительства в городе и на селе«)", или те же «Труды культуры» – или «Призыв к цветному строительству». Города основывали муниципальные домостроительные общества и выпускали собственные правила застройки… неудивительно, что, к примеру, инстербургский бургомистр д-р Германн Отто Розенкранц (1916–1920) был частым гостем в архитектурных кругах и поддерживал идеи дешёвого и нескучного строительствап. Об этом ниже.

Уже к январю 1917 восстановлены были почти 13000 зданий; к концу 1918 – 42368.

К концу войны нередка стала и критика осуществлённых проектов: "слишком единообразны, без индивидуальности". Поговаривали о "вкусовщине".

Зато Мутезиус именно в "восстановительных работах… [видел] зарю новой Германии", художественной, общественной, беспортупейной. Не он один – "новых пруссак", строителей новой Восточной Пруссии такой подход отличал и позднее. К их числу принадлежал и Шарун.

Историю жилмассива «Камсвикус» мы рассмотрим лишь вскользь.

Первые сообщения об этом проекте задокументирваны 1920м годом, когда Жилищное товарищество служащих заявило о новом жилом посёлке с огородами. Тем же годом датируется первое разрешение на строительство, сперва для домов на одной стороне улицы, затем для другой, наконец, для ныне утраченного дома у железнодорожного моста и другого, парного ему (нынешней почты), завершённого в 1924 г. В те же годы были построены и оба коттеджа.

Заказчиков было сразу несколько: часть домов принадлежали названному товариществу, другие — городскому домостроительному обществу, утраченный дом принадлежал железной дороге… Одно уж это заставляет известную долю заслуг в постройке отвести бургомистру Розенкранцу, сведшему все стороны воедино.

Розенкранц был не только покровителем «Инстербургской художественной выставки», не только подписывал «Призыв к цветному стротельству» Таута: он отвёл перед въездом в город, по другую сторону железнодорожного рва, участок для посёлка с поистине революционным, пусть и многократно прокламировавшимся пёстрым окрасом. В этом он даже опередил «пёстрый Магдебург» самого Таута.

Пусть Шарун позднее и отзывался критически об этой первой своей подписной работе — так, фирма, строившая вторую очередь домов, выставила "…счета на больше материалов, чем действительно было поставлено, чего никто не заметил из-за начавшейся гиперинфляции", да и материалы те были среднего качества — но когда речь зашла о том, какими постройками Шаруну подтвердить своё умение перед Академией художеств в Бреслау, предъявить им он решил именно их. Уже из Бреслау, он в 1926 заказал фотографии своих домов в цвете — в те годы, редкий заказ!

Другой постройкой, заснятой тогда же и тоже в цвете, стал «Сад Германия» — от этой постройки на «Парковом кольце, 1» до наших дней не сохранилось даже улицы! Строить её он начал в июне 1924 г., а уже к концу года дом стоял к заселению. Заказчик — Всеобщее квартиростроительное товарищество; один из пайщиков и жильцов — Ганс Шарун. Он не только жил, но и работал тут, совсем как, позднее, в «Городе Сименса» или «Северном Шарлоттенбурге»: договор об оргагизации совместного бюро с Францем Боссманном упоминает о трёх комнатах из семи, составлявших квартиру, которые Шарун вносит как свой пай в общее бюро.

Совместное бюро Шаруна и Боссманна существовало по этому адресу до 1927 г.

В городе и его окрестностях было много больше Шаруновых проектах: не все они были осуществлены, а из построенных большинство было утрачено в войну или после. Тем ценнее нам то, что сохранилось в посёлке «Камсвикус» на ул. Пёстрый ряд; хочется надеяться, что здесь нас и далее будут ждать открытия, и интересные притом — здания ведь никогда не обследовались.

До их столетия осталось не так уж много времени!

Текст доклада с полным иллюстративным материалом опубликован на сайте «ИнстерГОД 2010» http://instergod.ru/colloquium/suchin.html