– …Я хотел бы показать вам мою новую книгу, которая вышла в этом году.

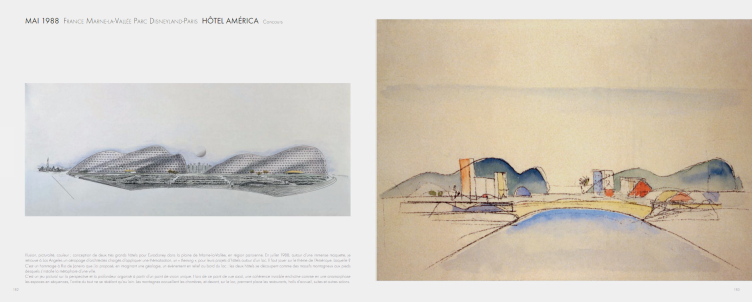

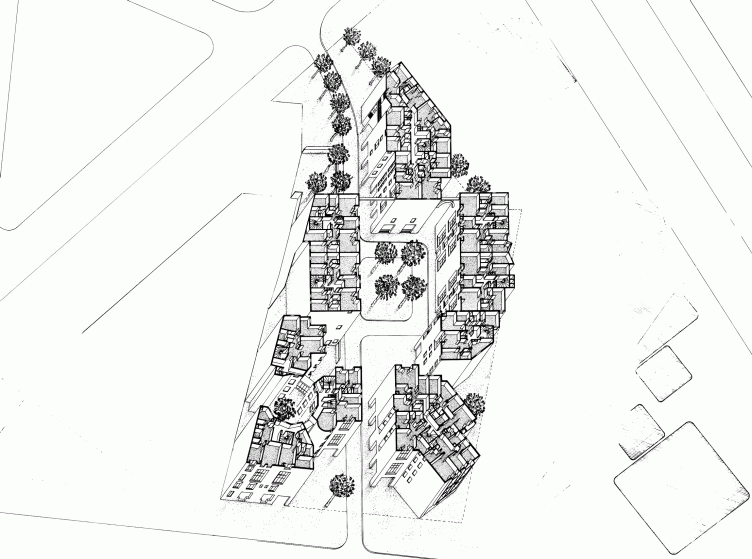

Разворот из книги Кристиана де Портзампарка «Рисунки и дни». Париж, издательство «Соможи», 2016 / www.somogy.fr

Разворот из книги Кристиана де Портзампарка «Рисунки и дни». Париж, издательство «Соможи», 2016 / www.somogy.fr

Разворот из книги Кристиана де Портзампарка «Рисунки и дни». Париж, издательство «Соможи», 2016 / www.somogy.fr

Она про историю развития ряда избранных проектов, разработанных и объяснённых через рисунки. Собственно, вся книга посвящена противоречивой материи графики. В шестидесятые и семидесятые мы соревновались в рисунке. Это пришло из нашей парижской École des Beaux-Arts, где рисунок был самоценен. Однако согласно модернистскому учению рисование воспринималось с некоторой опаской, в том смысле, что само качество рисунка могло быть всепоглощающим и соблазнительным. Я думал с помощью рисунка. Мои мысли всегда следовали за рисующей рукой.

Владимир Белоголовский:

– То есть рисование для вас – процесс подсознательный?

– Возможно… оно не связано напрямую с мышлением и объяснением...

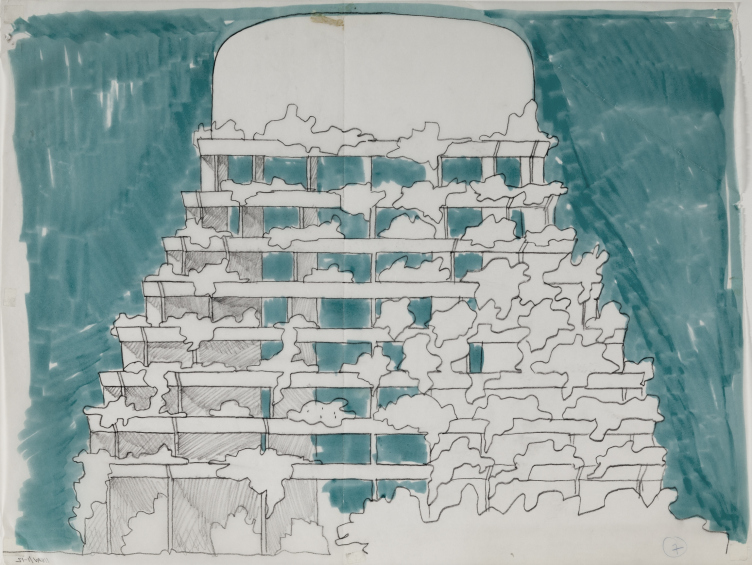

Кристиан де Портзампарк. Акварель. 2003

Кристиан де Портзампарк. Карандаш, пастель. 2007

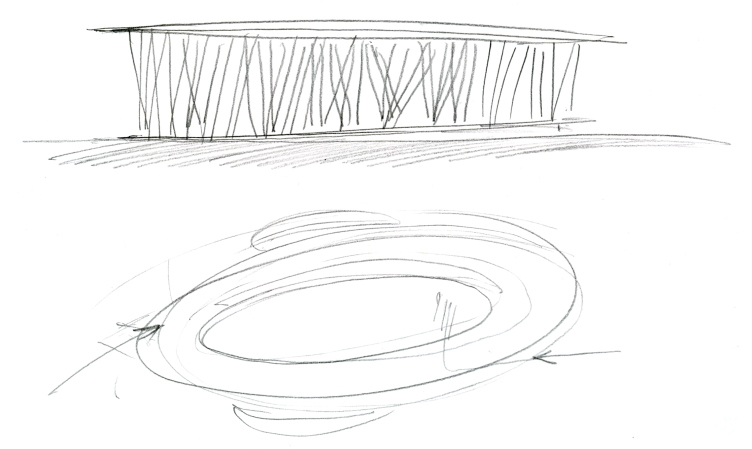

Водонапорная башня. Кристиан де Портзампарк. Эскиз. 1971-1974

– Существует ли между вашими проектами последовательная связь от одного к другому? Относитесь ли вы к своей работе как к некоему континууму?

– Конечно. Меня всегда привлекает что-то новое, но о вещах, которые мне интересны, я думаю постоянно. И когда я работаю над новыми проектами, то нередко замечаю, что разбираюсь с задачей, которую пытался решить ещё пять или десять лет назад. Некоторые идеи и связи возникают снова и снова.

– Что пробудило в вас первый интерес к архитектуре?

– Когда мне было 15 лет, я открыл для себя чертежи и проекты Ле Корбюзье. Меня впечатлил его свободный стиль рисования и прежде всего образы Чандигарха. Я и раньше занимался рисунком и живописью, но я не представлял себе, что рисунок может быть местом, что он может стать чем-то реальным; чем-то, где люди могут жить или работать. Я был также поражен городом, в частности городом Ренном в Бретани, где я тогда жил и видел: новые, белые, рациональные здания приходят как новая концепция города, борясь со старой. Это была битва старого и нового, как в знаменитом проекте Ле Корбюзье 1922 года “La ville sans lieu” для трёх миллионов жителей, название которого дословно переводится как «Город без места».

– Вы бунтовали против этого радикально нового видения?

– Вовсе нет, не тогда. Это началось только в 1966 году, когда, живя в Нью-Йорке, я начал работать с социологами и узнавать, как жители города реагируют на такие урбанистические изменения.

– Я читал, что в 1960-е вы интересовались изобретением новых районов и идеей последовательностей, а также взаимоотношением между городом и кино – городом как «сценарием». Вы могли бы рассказать об этом подробнее?

– Если вспомнить то время, когда я жил в Нью-Йорке – тогда я был вдохновлён идеями о новых совершенных городах, но понимал, что мечты о будущем не обязательно связаны со стиранием прошлого, что было девизом Ле Корбюзье. Я вдохновлялся образами нового города в фильмах Жана-Люка Годара и Микеланджело Антониони, снятых в то время; они идеализировали безупречно геометрические пригороды Милана, Парижа и Рима. Конечно, эти прекрасные фильмы раскрывали идею восприятия в движении, но они также заставили меня понять, что прошлое исторических городов в конечном счёте может быть стёрто. В шестидесятые здесь в Париже стремились расширять дороги для автомобилей и освобождать пространство для нового жилья. Боролись с традиционной улицей; но ведь идея улицы существует уже много тысячелетий и она сильнее нас.

Школа танцев в Нантере. Кристиан де Портзампарк. 1983-1987. Фотография © Nicolas Borel

Дворец Конгрессов, Париж. 1994-1999. Кристиан де Портзампарк. Фотография © Nicolas Borel

Здание филармонии в Люксембруге. 1997-2005. Кристиан де Портзампарк. Фотография © Wade Zimmerman

Здание филармонии в Люксембруге. 1997-2005. Эскиз © Кристиан де Портзампарк

–В 1966 году вы почувствовали, что «архитектура сама по себе суха и отстранена от реальной жизни в городе». И в 1967 вы вообще решили уйти из архитектуры. Вам тогда было всего 23 года. Что случилось и что заставило вас остаться?

– К 1967 я уже пару лет жил в Нью-Йорке. Там я окунулся в артистическую жизнь: живопись, музыку, театр; я много читал и думал о том, чтобы стать либо художником, либо писателем. Это было время, когда мне хотелось экспериментировать с возможностями. Я познакомился с Полом Рудольфом, но вместо того, чтобы работать на него, я выбрал работу бармена на 57-й улице, куда часто захаживали многие интересные люди, такие например, как Джеки Кеннеди. Я работал на полставки, зарабатывая при этом больше денег, чем мог бы заработать в качестве чертёжника в офисе, так что я мог наслаждаться жизнью в городе и встречаться с разными креативными людьми. Мой интерес к архитектуре возродился через увлечение политикой и социологией, и через моё отношение к людям, несчастным среди толп в пригородах и в собственных клаустрофобных квартирах. Я понял, что никто кроме архитектора не сможет решить проблемы современного города.

– Иными словами вы поняли, что архитектура может быть чем-то большим, чем объект.

– Совершенно верно, но не только это. Когда я приехал в Нью-Йорк в 1965, я считал, что архитекторы устарели. Я думал, что город будущего будет спроектирован социологами и компьютерами. Дома будут объединены с фабриками, люди будут покупать все, что им хочется, а социологи будут всем этим управлять. Зачем тогда архитекторы? Всё это могло стать единым жизненным циклом, как представляли себе это Аркигрэм и метаболисты. Именно поэтому я потерял тогда интерес к архитектуре. Я не хотел быть инженером, который собирает все эти plug-in-cities. Но потом я понял, что пространство – это проблема восприятия, близкая концептуальному искусству, которым я также интересовался. Так что вся моя работа связана с этим подходом. Я понял, что идея пространства критична в новом мире, где улица исчезла, и машины повсюду, а люди чувствуют себя потерянными.

Город искусств. Кристиан де Портзампарк. 2002-2007. Фотография © Nelson Kon

Город искусств. Кристиан де Портзампарк. 2002-2007. Фотография © Nelson Kon

Город искусств. Кристиан де Портзампарк. 2002-2007. Фотография © Nelson Kon

– Когда вы получили Притцкерскую премию в 1994 году, в решении жюри говорилось: «Каждый архитектор, жаждущий признания, должен в каком-то смысле изобрести архитектуру заново». Вы к этому стремитесь? Ваша работа посвящена изобретению архитектуры заново или всё сложнее?

– Давайте вернемся к началу моей карьеры. С 1966 по 1971 и даже в течение нескольких лет после окончания школы я продолжал искать и постоянно задавал себе вопрос – для чего нужна архитектура? И я думаю, что архитектор, который не задает себе этого вопроса – неинтересный архитектор. Вам необходимо понимать, зачем вы делаете то, что делаете, и насколько это полезно. Что делает вас увлеченным артистически или же социологически. Как только вы это поймёте, у вас появится шанс быть понятым другими. Я думаю, что в начале семидесятых я понял, почему и каким образом хочу этим заниматься.

– Вы почувствовали, что можете привнести собственный, персональный взгляд.

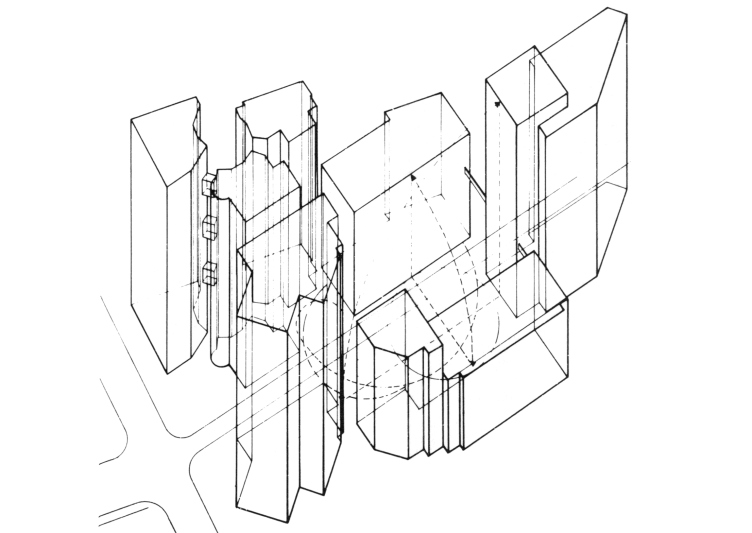

– Да. Но тогда я не думал, что у меня есть персональный взгляд; у меня было видение того, как сделать пространство современным, как интегрировать новое со старым, как улучшить существующий город. В прошлом архитектура занималась формой отдельностоящего здания и тем, как эти здания выстроены вдоль улицы или вокруг площади. В 1975 в конкурсном проекте жилого комплекса на улице Бодрикур я предложил не одно здание, как сделали мои конкуренты, а семь. Они окружали собой пустоту, превращённую в пешеходные дорожки и небольшие площади. Вообще говоря, я всегда считал пространство пустотой. Рассказывая о моих проектах, я нередко использовал слова пространство и пустота – и меня всегда спрашивали: «что это за идея пустоты?». Годы спустя я открыл для себя известное изречение Лао-цзы: «Мой дом – это не пол. Это не стены. Это не крыша. Это пустота между всеми этими элементами, потому что именно там я дышу и живу». Когда я прочёл эту фразу, все со мной согласились. Они признали это не столько как определение, сколько как личный опыт.

Жилой комплекс на улице Бодрикур, Париж. 1975-1979. Кристиан де Портзампарк. Фотография © Nicolas Borel

Жилой комплекс на улице Бодрикур, Париж. 1975-1979. Кристиан де Портзампарк. Фотография © Nicolas Borel

Жилой комплекс на улице Бодрикур, Париж. 1975-1979. Аксонометрия © Кристиан де Портзампарк.

Жилой комплекс на улице Бодрикур, Париж. 1975-1979. Аксонометрия © Кристиан де Портзампарк.

Это понятие пустоты и восприятие улицы – важны. Именно это понятие отвергал Ле Корбюзье. Даже в своём монастыре Ла Туретт он не стал делать традиционный двор-клуатр в центре, создав вместо этого систему ассиметрично перекрещивающихся галерей. Для него архитектура была tabula rasa, чистый лист. Модернизм для него был как христианство для святого Павла. Там не было места для толерантности ко всему, что противоположно. Но я понял, что мы должны быть современными, но не одержимыми на этот счёт. Модернизм это распад внутри чего-то большего, чего-то, что имеет корни и традиции.

– В одном из интервью вы сказали, что «видите фундаментальную эволюцию, в которой индивидуальное самовыражение выходит на первый план вопреки коллективизму». Вы по-прежнему так считаете? Не кажется ли вам, что наше общество всё меньше и меньше поощряет индивидуальность? Не согласитесь ли вы с тем, что голоса архитекторов становятся слабее, что они всё менее и менее различимы?

– Я думаю, что возможны оба подхода. Трудно создать цельный район из очень экспрессивных самостоятельных зданий – получится нечто похожее на зоопарк из разных животных. Но в составе фронта улицы очень разные материалы и геометрические решения могут соперничать друг с другом, создавая интересные напряжения и контрасты. Думаю, что это стремление к индивидуальному самовыражению проснулось, когда модернизм перестал быть единственной моделью, и с учреждением Притцкеровской премии в 1978 году. Она была призвана поощрить креативность и ещё – взглянуть на архитектора, почтить архитектора как автора.

– Но ведь ещё до Притцкера Вентури в своей книге «Сложности и противоречия в архитектуре» впервые раскритиковал модель пуританского, почти религиозного послушания в модернизме – в 1966 году.

– Совершенно верно. Более того, Притцкер не мог существовать в сороковые или пятидесятые. Оба – Вентури и Притцкер, открыли новую эпоху в архитектуре, эпоху, когда архитекторы стали подвергать сомнению абсолютно всё. Это был новый виток эволюции, отличный от архитектуры Корбюзье и Аалто. Возвращаясь к моему жилому комплексу на улице Бодрикур – я чувствовал необходимость отступить от обезличенной архитектуры через множество разных типов окон и балконов. Я чувствовал, что для людей важна возможность идентифицировать своё место внутри комплекса. Это был прорыв.

Мой учитель Жорж Кандилис сказал мне – если ты проектируешь жилой квартал, ты должен создать совершенно одинаковые условия для каждого. Равенство было главной целью. Да, равенство это идеалистическая категория, но изучая архитектуру и урбанистику ты понимаешь, что смотря на вещи с позиции равенства ты всё разрушаешь. Равенство всё разрушает, потому что восток и запад отличаются от севера и юга. Ты должен передать разнообразие качеств – к примеру, больше садов или открытого пространства, и так далее. Только проникнувшись спецификой места и изучив всё разнообразие его свойств, ты сможешь сделать его богаче и оригинальнее.

Жильё – не индустриальный продукт. Так что в моем комплексе было много типов квартир и снаружи, с улицы было видно, что они разные. Такой подход отражает разнообразие нашего общества. 1968 год положил начало всё большему признанию личности. Силы политики и маркетинга способствовали диверсификации реальности и сложности мира. Архитектура должна была отвечать новым тенденциям. И не забудьте, что компьютеры появились точно тогда, когда было надо. Несколько разных типов окон в моём первом жилом проекте были вызовом для подрядчика, а 10-15 лет спустя я мог позволить себе столько вариантов, сколько хотел; это больше не было вызовом. А сейчас возможно почти всё!

– Какие слова вы бы выбрали для того, чтобы описать свою архитектуру?

– Инициатива, открытость, открытость в разных проявлениях, открытые кварталы, деликатность, умиротворение, непрерывность, внимание к особенностям места, счастье, индивидуальность.

– Вы упомянули Притцкерскую премию. Забавно, сейчас Притцкер больше не присуждает свою вожделенную премию архитекторам с индивидуальным характером.

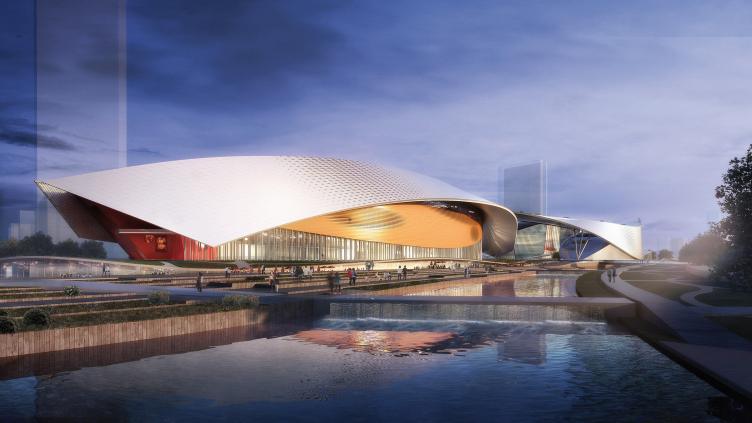

– Да. Но я не хочу сказать, что премия только следует моде. Мы все разделяем беспокойство об экологии планеты, и о бюджетных средствах, которых повсеместно не хватает. Относительно моей работы – я забочусь прежде всего о том, как исправить наши города, в то же время дав им возможность развиваться. Как сделать их доступными и пригодными для жизни каждого. Вы скажете – как же я могу говорить обо всех этих проблемах, продолжая работать с архитектурой удовольствия, красивыми фасадами и формами – магазином Диора в Сеуле или фантастическими зданиями опер в Сучжоу и Шанхае? Но я не вижу никакого конфликта в совмещении двух задач. Мы продолжаем работать над доступным жильём здесь в Париже. Кстати говоря, мы теряем на этих проектах деньги, но я всё равно пытаюсь.

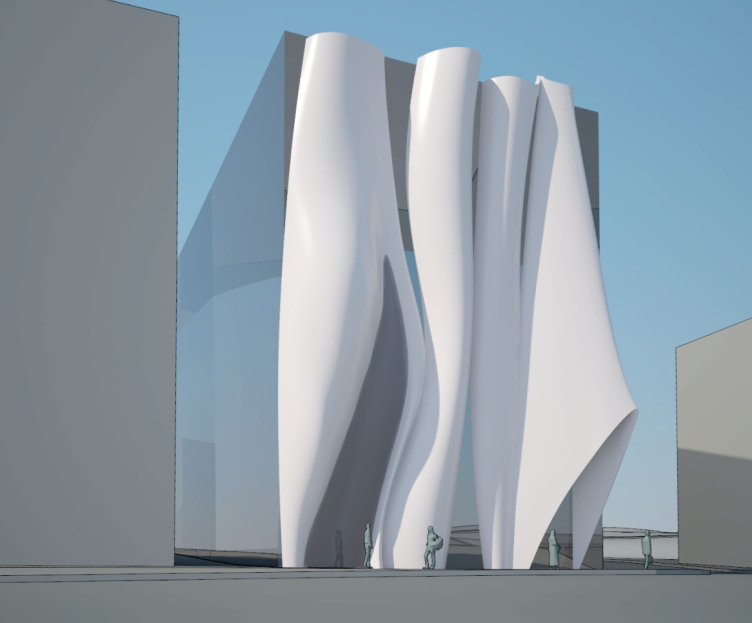

Магазин Dior в Сеуле. Кристиан де Портзампарк. 2011-2015. Фотография © Nicolas_Borel

Магазин Dior в Сеуле. 2011-2015. Визуализация © Кристиан де Портзампарк

Магазин Dior в Сеуле. 2011-2015. Эскиз © Кристиан де Портзампарк

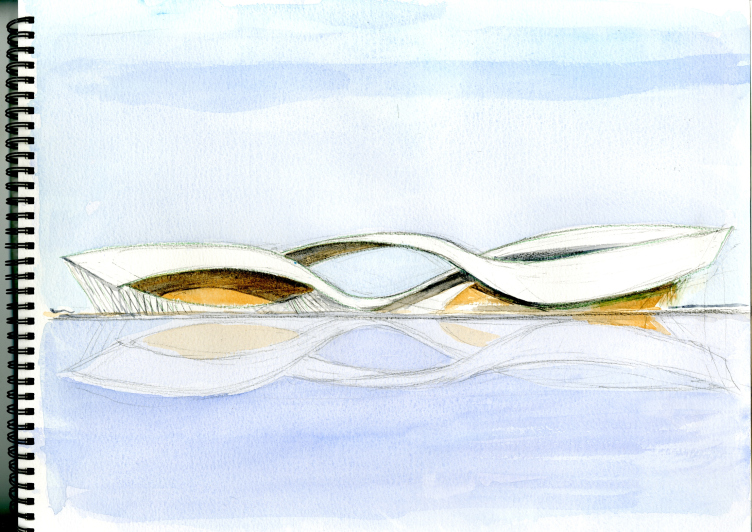

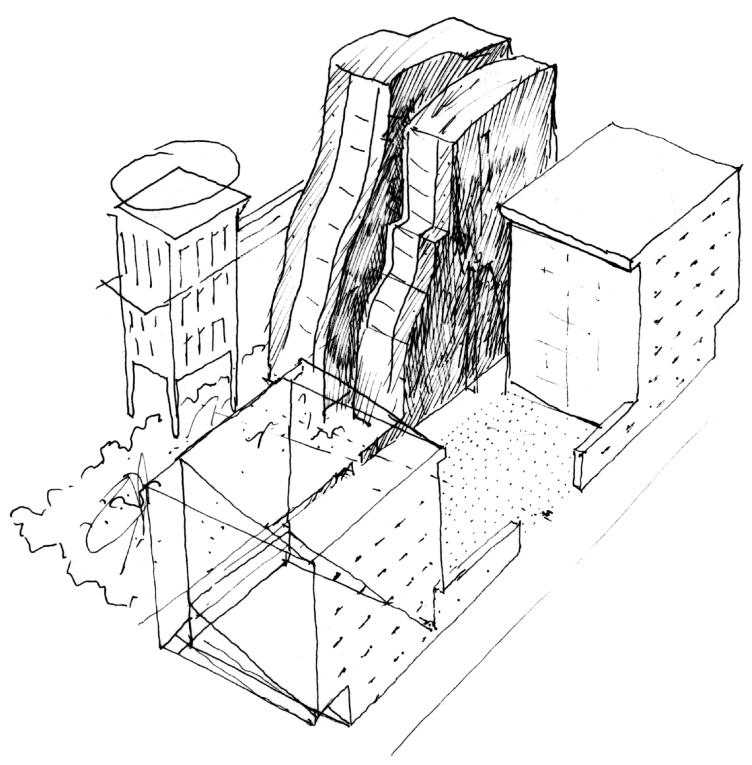

Здание театра в Сучжоу, Китай. Эскиз, пастель © Кристиан де Портзампарк

Здание театра в Сучжоу, Китай. 2013-2017. Эскиз, акварель © Кристиан де Портзампарк

Здание театра в Сучжоу, Китай. 2013-2017. Визуализация © Кристиан де Портзампарк

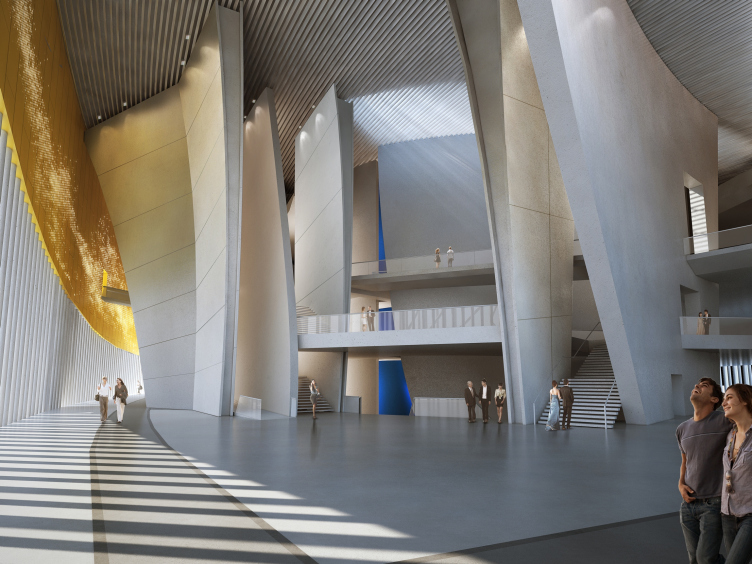

Здание театра в Сучжоу, Китай. 2013-2017. Вестибюль Визуализация © Кристиан де Портзампарк

Здание театра в Сучжоу, Китай. 2013-2017. Зрительный зал. Визуализация © Кристиан де Портзампарк

– Глядя на ваши подчас очень абстрактные рисунки и живопись, я пытаюсь понять последовательность процесса – как кристаллизуется образ?

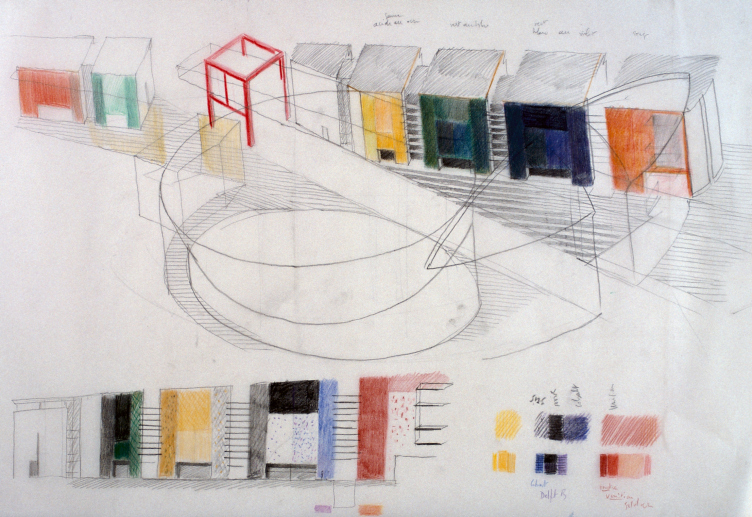

– Некоторые картины не связаны напрямую с определенными проектами. Они могут быть просто того же периода. Например, когда я работал над «Городом Музыки», я создал много очень абстрактных этюдов, в которых многоцветные формы касались друг друга только в одной точке. Но часто моя живопись никак не соотносится с моими постройками. Связь непрямая.

Город Музыки, Париж. 1984-1995. Эскиз © Кристиан де Портзампарк

Город Музыки, Париж. 1984-1995. Эскиз © Кристиан де Портзампарк

Город Музыки, Париж. 1984-1995. Эскиз © Кристиан де Портзампарк

Город Музыки, Париж. 1984-1995. Кристиан де Портзампарк. Фотография © Nicolas_Borel

– Вы сказали: «Смысла существования архитектуры нельзя найти в языке. Работая над проектом я размышляю о понятиях пространства, образа, расстояния, света и тени. Как архитектор, я работаю в сфере мышления, недоступного посредством языка. Я думаю непосредственно формами и образами». С чего начинается ваш процесс?

– Всё это правда, но немного преувеличенная. Когда я рисую или пишу картину, я не думаю рационально. Я не пытаюсь объяснить мои движения и предпочтения обычными фразами. Поэтому я сказал, что язык сам по себе не может объяснить процесс или истоки дизайна. Не всё может быть объяснено, и иногда лучше не пытаться. А вот когда я вовлекаю мою команду во взаимодействие с моими идеями и работу над проектами, язык становится важным. Архитектура не может быть сведена к словам, потому что язык – это про общение, а пространство – это примитивный, древний и архаичный способ связи с миром и выражения того, как мы его видим. Мы пространственно-сознательные существа – мы осознаем пространство вокруг нас. Если мы попадаем в особенные пространства, мы запоминаем их; мы думаем о том, как избежать опасности, и так далее.

Мы живем в трёх разных эпохах – индустриальной эпохе автомобилей, самолетов, лифтов, скорости; мы также живём в киберпространстве с компьютерами, интернетом, скайпом; но мы всё ещё живём в неолите, потому что мы все ходим, смотрим, слушаем, едим, дышим и нюхаем. Это всё те же самые чувства, которыми мы обладали ещё 10 000 лет назад, несмотря на то, что были мы совсем другими. Внутри нас по-прежнему живут кочевники. Мы всё ещё должны делать самые простые вещи, и каждый, кто связан с архитектурной культурой, должен держать эти вещи в голове. Всё это вне языка и должно быть воспринято через эмоции. Но новые технологии заставляют нас иногда забыть о важности пространства. Плоский экран не может заменить пространство. Оно всегда будет важным. Также как пространство улицы – вечно, и мы всегда должны будем заботиться о человеческих чувствах и восприятии.

– Я хотел бы закончить нашу беседу другой вашей цитатой: «Архитектура способна коммуницировать, потому что она вне языка».

– Именно так. И чтобы закрепить – вспоминаю, как я работал над жилым комплексом в Фукуоке в 1989 году. Меня пригласили поучаствовать в архитектурных дискуссиях и там, в Японии, я столкнулся с глубокой способностью восприятия традиций и современности. Я сразу прочувствовал эти качества: подчас я не мог полноценно общаться с коллегами из-за языкового барьера, но мы разделяли одни ценности и понимание. Для нас архитектура была как музыка. Мы могли понять друг друга без слов.

перевод Александры Волковой

Проект жилого комплекса в Фукуоке, Япония. 1989-1991. Эскиз © Кристиан Портзампарк

Проект жилого комплекса в Фукуоке, Япония. 1989-1991. Эскиз © Кристиан Портзампарк

Проект жилого комплекса в Фукуоке, Япония. Кристиан Портзампарк. 1989-1991. Фотография © Nicolas_Borel