1/ Новиков И. И. Казанский вокзал в ансамбле Комсомольской площади г. Москвы / Институт истории искусств Академии наук СССР, диссертация кандидата искусствоведения. Москва, 1952. Т. 1–6

2/ Щусев П. В. Страницы из жизни академика А. В. Щусева. М., 2011

3/ Антитеза «архитекторы» и «художественные критики» отлично описана в книге Вадима Басса: Басс В. Г. «Петербургская неоклассическая архитектура 1900-1910–х гг. в зеркале конкурсов. Слово и форма». СПБ. 2010

Еще недавно Алексей Викторович Щусев (1873–1949) оставался причисленным к лику тех великих архитекторов, кто жил не настолько недавно, чтобы память о нем была бы еще жива, но и не настолько давно, чтобы превратиться в общепризнанного – читай, удовлетворяющего взаимоисключающие вкусы, – классика. Давно став неотъемлемой частью имени музея архитектуры, Щусев почивал на Олимпе среди постепенно покрывающихся пылью забвения архитектурных богов советского прошлого. Он единственным из архитекторов удостоился четырех сталинских премий, о нем уже при жизни сочиняли труды, в том числе 6-(шести!)томную диссертацию – вероятно, крупнейшую в мировой истории архитектуры работу этого жанра1. Но затем, в годы борьбы с «архитектурными излишествами», его архитектура оказалась не у дел, последняя книга о нем по старой памяти вышла в 1978 году, – и с тех пор наука об архитектуре надолго потеряла к нему интерес; лишь время от времени в общем контексте вспоминались его дореволюционные постройки. Щусев снова стал актуальным лишь в самые последние годы, причем теперь не меньший интерес вызывает и его творчество советского времени. Яркие свидетельства этой новой актуальности: первая за более чем 30 лет книга – воспоминания его брата с обширным комментарием и иллюстративным материалом2, небольшая, но весьма содержательная выставка в МУАР (окт. – нояб. 2013), посвященная Казанскому вокзалу, наконец, предлагаемая вниманию читателя книга Дианы Валерьевны Кейпен-Вардиц. Книга эта – первое специальное исследование о храмах, построенных Щусевым. Храмы были для него центральной темой творчества в дореволюционный период. Помню, что в начале 1990-х по Москве ходил благочестивый анекдот о том, что Щусев стал бы святым, построив 33 храма; но вместо 33-го храма он соорудил мавзолей и тем самым погубил свою душу. Авторы анекдота, видимо, неплохо знали материал: согласно исследованию Кейпен-Вардиц, всего Щусев выполнил 31 проект храма/ часовни/ монастырских зданий!

Обложка книги Д. В. Кейпен-Вардиц. Храмовое зодчество А. В. Щусева. М., «Совпадение», 2013

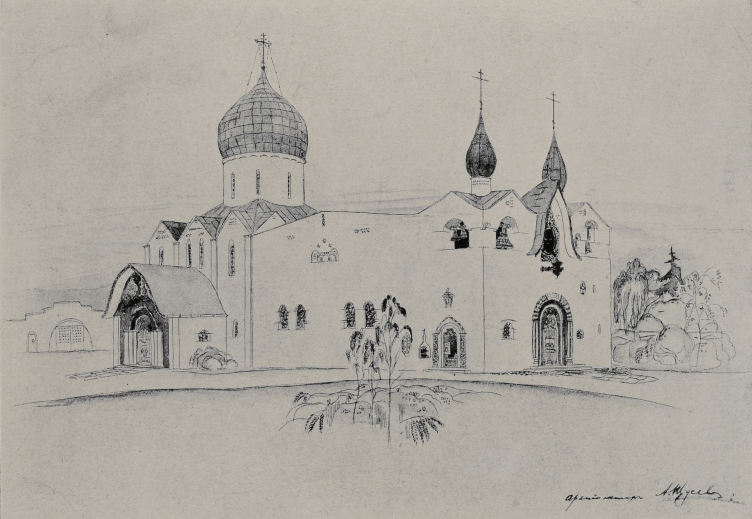

А.В. Щусев. Проект Покровского собора Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве // Ежегодник общества архитекторов-художников. 1909 г. С. 132

Щусев был одним из ведущих архитекторов неорусского стиля. Стиль этот одними исследователями признается самостоятельным, другими – частью более широкого художественного течения модерна. Он возник в рамках национальных поисков как реакция на широко распространенный с середине XIX века так называемый русский стиль, сочетавший восходящие к европейской и русской классике композиции с обильным национальным декором в духе Москвы и Ярославля XVII века. Ориентиром для мастеров неорусского стиля стало русское средневековье, в первую очередь, Псков и Новгород, методом – улавливание общего архитектурного образа, настроения. (Напомню, кстати, что русский стиль – это Исторический музей и ГУМ на Красной площади, и еще огромное количество зданий по Москве и всей России; напротив, неорусский стиль редок, в Москве его наиболее известная постройка – Третьяковская галерея. Не стоит забывать и то, что термины эти принадлежат современному искусствоведению…). «Образный» подход был чужд многим профессиональным архитекторам3, но находил поддержку у художников и многих образованных заказчиков. Читая книгу Кейпен-Вардиц, хорошо понимаешь атмосферу, в которой рождались произведения Щусева: не одна страница посвящена здесь отношению современников – архитекторов, заказчиков, критиков – к неорусскому стилю вообще и постройкам Щусева в частности. Сам я особенно увлекся представленной в книге галерей щусевских заказчиков, в число которых входили и его кишинёвские друзья детства, и духовенство, и члены императорской семьи. Всегда задумываешься, почему человек доверяет деньги такому-то архитектору, чего ждет от него, на какой символический капитал надеется, как ведет себя, когда получает совсем не то, чего ожидал? Описание среды людей и мыслей, из которых вырастают архитектурные произведения – большое достоинство книги.

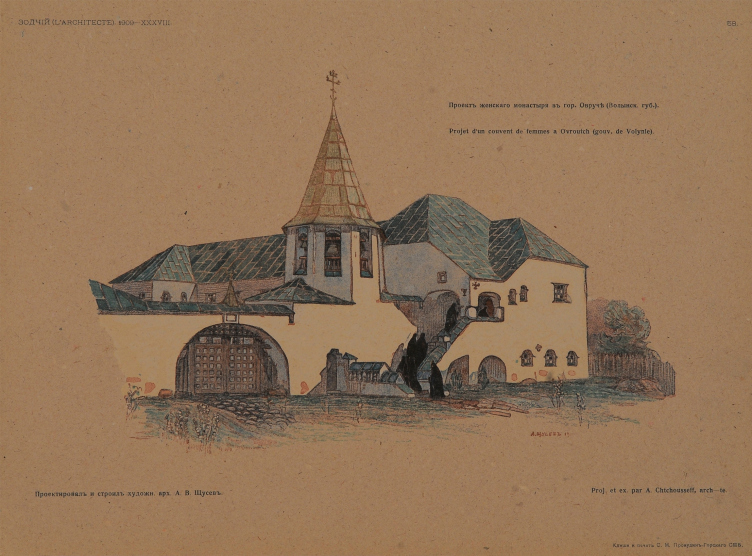

Произведения Щусева в контексте неорусского стиля упоминались не раз, но теперь книга Кейпен-Вардиц позволяет познакомиться с перипетиями их создания во всех подробностях и вместе с автором насладиться смакованием изысканных форм, размышляя над их архитектурными прообразами. И здесь очень важно, что помимо программных произведений – церкви и монастыря в Овруче, храма на Куликовом Поле, соборов Марфо-Мариинской обители в Москве и Почаевской лавры, небольшой церкви в именье Натальевка под Харьковом – автор не менее подробно анализирует и ранние, и просто менее известные произведения. Большое внимание уделено и анализу нереализованных проектов, которых у Щусева было немало. В целом, создается исчерпывающая панорама церковного творчества Щусева, к которой прилагается полный каталог всех его реализованных построек и проектов с полной библиографией – вещь, которой так не хватало!

А.В. Щусев. Проект келейного корпуса обители святителя Василия Великого в Овруче // Зодчий, 1909 г. л. 58

Полнота книги позволила автору открыть и показать ранее малоизвестную сторону церковного творчества Щусева – его поиски вне неорусского стиля. Обычно эти поиски ассоциировались с его светскими постройками, в первую очередь, с Казанским вокзалом и целой серией станций, воспроизводящих образы нарышкинского стиля, барокко, ампира. Именно в этой «серии» была спроектирована и реализована ампирная часовня у железнодорожного моста близ Свияжска, сохранившаяся до нашего времени. Но часто обращение к иным стилям вырастало из конкретной ситуации. Стремясь к правде, органичности и естественности своей архитектуры, Щусев всегда выращивал ее идеи из внимательного анализа среды будущей постройки. Поэтому проект церкви для Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве он создал в стилистике украинского барокко, для собора в Сумах придумал ампирное убранство, а церковь в молдавском имении своих друзей в селе Верхние Кугурешты воплотил в образах румынской архитектуры. Легкость, с которой он работал во всех этих стилях – свидетельство его огромной эрудиции, блестящего знания русской и мировой архитектуры. Но это и свидетельство его огромного художественного таланта, позволявшего ему купаться в самых экзотических архитектурных формах, как рыбе в воде.

А.В. Щусев. Проект храма в Глазовке // Ежегодник общества архитекторов-художников. 1909 г. С. 141.

Часовня Н.Л. Шабельской в Ницце. Фотография Д.В.Кейпен-Вардиц. 2008 г.

Храм Преображения Господня в Натальевке. Фотография А.В.Дунаевой. 2008 г.

В возможности внимательно изучить художника Щусева состоит без сомнения новаторская сторона книги. Целая глава посвящена здесь анализу его архитектурной графики. Он ведь не просто, как все профессиональные архитекторы того времени, отлично рисовал и чертил. Он был настоящим художником, мастером сочным, выразительным, решительным; недавно выставленные эскизы Казанского вокзала – отличные произведения графики! Рука мастера чувствуется также и в бескомпромиссной и одновременно изысканной прорисовке его реализованных деталей, в которых всегда соседствуют педантичная историческая грамотность и мудрость обобщения. Как выясняется, это не случайно: Щусев два года учился живописи в Петербурге в классе Репина и потом полгода в Париже в академии Жюлиана. Помимо собственно архитектурных проектов Щусев делал и эскизы для росписей – трапезной в Киево-Печерской лавре, храмов в Овруче и Хараксе, – которые также рассмотрены в книге. После этого становится понятно, почему он с таким вниманием относился к выбору тех, кто будет расписывать его храмы. Он успел посотрудничать с целой плеядой крупнейших русских художников. Нестеров сделал фрески и иконостас для Марфо-Мариинской обители в Москве и мозаику для надгробия Столыпина в Киеве, Лансере – росписи Казанского вокзала, Бенуа и Серебяркова – эскизы для них, Рёрих – эскизы для часовни во Пскове, Гончарова – картоны для церкви в Кугурештах, выставленные сейчас в Третьяковской галере; список этот далеко не полон…

«Храмовые постройки Щусева» – первая современная монография о великом архитектуре. Ждут серьезного публикатора и исследователя светские дореволюционные постройки, еще большего ожидает огромный пласт его советской архитектуры. Щусев – поистине исполинская фигура, один из двух титанов русской архитектуры первый половины ХХ века. Оба они стали корифеями еще до революции и сумели остаться ими при Сталине. Но на фоне Жолтовского, всегда остававшегося верным заветам классики и возвышавшегося над сменяющими друг друга манерами подобно прекрасной ионической колонне, Щусев мог показаться беспринципным протеем. Лишь более внимательный взгляд чувствует в его работах бескомпромиссное следование собственному чутью, уверенную и непрерывную ноту. Вербализация этого ощущения – главная задача будущих исследователей. И книга Дианы Валерьевны, как мне кажется, – самый первый и потому особенно ценный и нужный шаг в этом направлении.

Храм святителя Николая Мирликийского в Бари. Фотография Н.И.Фроловой. 2011 г.

Храм преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле. Фотография Д.В.Кейпен-Вардиц. 2012 г.