Один из древнейших, если не самый древний памятник Калужской области, находится на восточной границе старинного города Перемышль, расположенного в 35 км южнее Калуги. Первые достоверные сведения о городе относятся ко времени Ивана Калиты, хотя некоторые исследователи связывают его основание с именем Юрия Долгорукого [1] .

Успенский собор был заложен почти у самой кромки высокого плато над заливными лугами и старицами Оки. Помимо крутого обрыва, территория, на которой расположен памятник, отсекается от прилегающей местности двумя оврагами (северным и южным) и соединяющей их западной впадиной, представляющей, вероятно, остатки рукотворного рва. Не исключено, что еще задолго до передачи перемышльских земель в удел князьям Воротынским на столь удобном в оборонительном отношении месте существовало некое укрепленное городище. Однако после того как в 1494 г. Перемышль окончательно перешел под руку московского государя, его новый владелец князь М. Б. Боратынский основал на этом участке плато свою резиденцию. Время закладки существующего храма не установлено, хотя этот вопрос стал занимать исследователей уже в ХIХ в. В 1870-х гг. к этой проблеме обратился священник М. Успенский [2], выдвинувший сразу три гипотезы о времени возведения собора: середина ХII в., первая треть XIV в. и конец XV в. Последнюю датировку он обосновал тем, что в конце ХV в. князья Боротынские получили в удел Перемышль. По сути повторил все версии М. Успенского и другой исследователь - Б. М. Кашкаров, дважды весьма бегло и кратко останавливавшийся на истории Успенского собора [3]. Академик архитектуры М. Т. Преображенский связывает закладку собора с включением города в состав Московского Великого Княжества в конце XV в. [4]. В настоящее время исследователи в основном сходятся во мнении о принадлежности храма к эпохе Ивана Грозного.

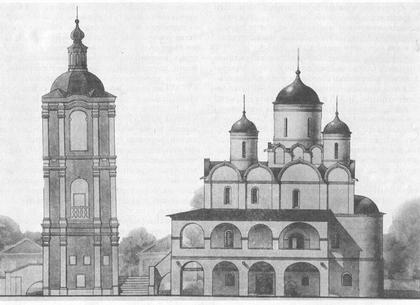

Возвращаясь к М. Т. Преображенскому, надо отметить, что ученый не ограничился рамками только исторического контекста. После проведения натурных исследований он предложил проект восстановления, который предусматривал разборку трапезной и колокольни и восстановление двухъярусных галерей. Им также была предложена замена позднего покрытия главы на шлемовидное.

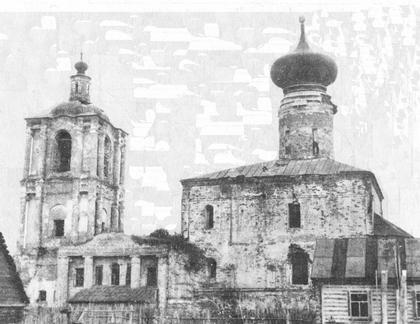

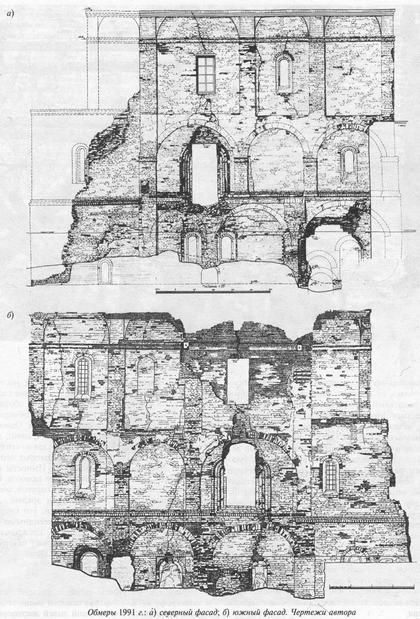

Вновь исследователи обратились к памятнику лишь в конце 1960-х гг. Тогда специалистами ЦНРМ были сделаны архитектурно-археологические обмеры, археологические исследования остатков галерей и подробная фотофиксация. В 1969 г. были разработаны два эскизных проекта: реставрации и реконструкции [5]. Последний предполагал разборку трапезной и восстановление галерей с западным крыльцом. Обоими проектами предусматривалось восстановление килевидных завершений порталов и некилевидных обрамлений закомар и кокошников постамента. Также было предложено воссоздание малых глав и завершение их и центрального барабана шлемовидным покрытием. Автор проекта Е. Н. Подъяпольская в пояснительной записке и при защите проекта отмечала большую ценность памятника и его тяжелое техническое состояние, требующее экстренных работ по инженерному укреплению конструкций. Тем не менее реставрационные работы начались только в 1972 г., но и они вскоре были прерваны обрушением значительной части храма. После случившегося от него остались и дошли до нашего времени три стены четверика, один из четырех столпов и менее половины сводов подклета и погребов. Остатки сводов и по сей день находятся в аварийном состоянии. Что же касается сохранившихся стен, то надо сказать, что каждая из них разделена на отдельные блоки сквозными вертикальными трещинами, которые хорошо прослеживаются от земли до карниза.

В 1990-1992 гг. по заданию Калужского Управления культуры сотрудниками института «Спецпроектреставрация» были проведены новые исследования, а также разработаны эскизный проект реставрации и рабочая документация по усилению и консервации конструкций памятника [6]. К сожалению, из-за отсутствия финансирования восстановительные работы так и не были начаты.

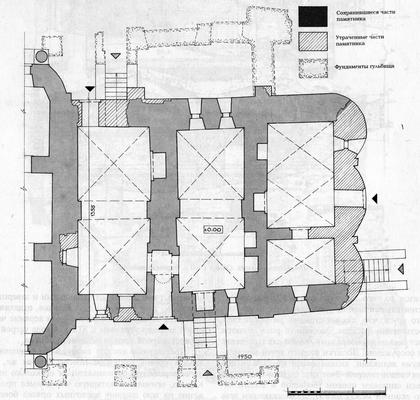

Приводимое ниже описание памятника основано на обмерах и фотографиях конца 1960-х гг., запечатлевших храм до катастрофы, а также на исследованиях и обмерах 1990-1991 гг., содержащих подробную фиксацию существующего состояния храма.

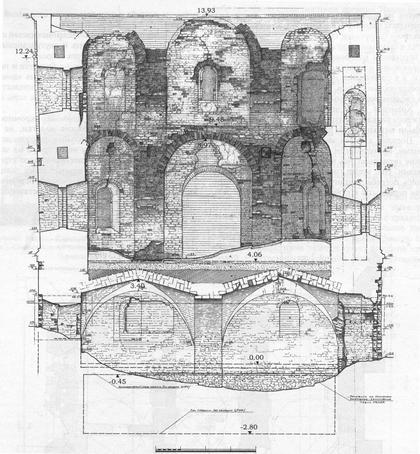

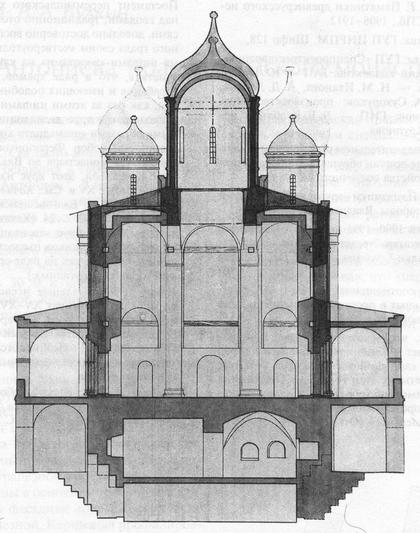

Памятник состоит из трех частей: собственно храм (ХVI в.), трапезная (1871) и колокольня (1784). Первоначально собор представлял собой необыкновенно сложную развитую структуру, которая по составу помещений, частей и элементов едва ли имела себе подобную среди построек времени Ивана Грозного. По высоте собор был разделен на три уровня: верхний храм, высокий подклет и погреба. Верхний храм был четырехстолпным, трехапсидным, пятиглавым, с центральной главой, поставленной на прямоугольный постамент. Внутристенная лестница вела на обширные хоры с двумя княжескими молитвенными палатками, отгороженными от основного пространства кирпичными стенками. Западные части сводов апсид были заведены внутрь четверика до восточных столпов, а пространство над ними отгородили тонкой стеной, опиравшейся, как и восточная стена четверика, на этих сводах [7]. Между двумя восточными стенами над центральной апсидой был устроен тайник, а над боковыми - высокие световые колодцы под угловые главы. Можно сказать, что решение интерьера было весьма своеобразным. Невысокое трехчастное пространство под хорами, перекрытое коробовыми сводами, резко контрастировало с основным пространством, вытянувшимся по поперечной оси храма. Наряду с традиционной вертикальной динамикой центральное пространство имело ярко выраженную поперечную составляющую, активно подчеркнутую алтарной преградой, внутренней восточной стеной и стенками палаток на хорах. Эта часть интерьера имела вид своего рода трансепта, высокого узкого короба, прорезанного цилиндром главы, арками хоров, сводами апсид и проемами наружных стен. Рукава креста были перекрыты коробовыми сводами, в поперечном направлении имевшими пониженные подпружные арки, а в продольном направлении - арки, слитые с поверхностью сводов. Под этими сводами, а также под сводами хор в стены были заложены голосники.

Храмовая часть четверика имела два уровня связевого каркаса. Внутристенные и воздушные связи были выполнены из дубового бруса.

Подклет делился на три части поперечными стенами, проходящими по осям столпов. Его помещения перекрывались вспарушенными крестовыми сводами. Под всеми тремя частями подклета находились погреба, вытянутые по оси север-юг, они были перекрыты коробовыми сводами. Каждое помещение погреба и подклета имело отдельный вход снаружи.

К этому перечню многочисленных частей и элементов храма нужно добавить и двухуровневые галереи, охватывавшие его с трех сторон. По своей структуре собор на подклете и погребах принадлежал к типу так называемых «домовых церквей» [8], о чем дополнительно свидетельствуют такие довольно архаичные его части, как хоры и молитвенные княжеские палатки на них.

Фасады храма имели довольно скромное декоративное убранство. Плоские лопатки, не совпадающие с осями подкупольных столбов, делили северный и южный фасады не на три, а на четыре прясла, как бы имитируя шестистолпную структуру интерьера. Стены, окруженные ранее галереей, были разбиты на три яруса сводчатыми перекрытиями гульбища. К интересным особенностям фасадов относится то, что лопатки каждого яруса имеют самостоятельный шаг, не совпадающий с шагом соседнего яруса, что, как ни странно, не режет глаз. Живость лепки фасадов, свободный ритм лопаток создают весьма своеобразный, почти скульптурный облик сооружения. Лопатки второго яруса завершены двумя валиками, являвшимися импостами под пятами сводов галерей. Этот ярус по низу был также украшен широким поясом (большой и малый валик со скоцией между ними), опоясывающим весь собор по периметру. Лопатки третьего яруса были образованы фасадными впадинами и завершены раскреповками пояска из двух валиков, отделявшими стены от закомар. Обрамления и верхние части полей закомар утрачены в XIX в. в ходе устройства четырехскатной кровли основного объема.

Трехчастные апсиды снаружи были поделены на два уровня широким поясом, таким же, как на четверике, но расположенным несколько ниже. Карниз, венчавший алтарную часть, имел продолжение на всю ширину восточных прясел боковых фасадов, как бы обозначая пяты сводов боковых апсид, заведенных внутрь четверика. Средняя апсида отделялась от боковых сильно выступающими узкими лопатками прямоугольного сечения.

Пластику фасадов дополняли многочисленные проемы, за исключением порталов, не имевших декоративного обрамления. Узкие оконные проемы с откосами в обе стороны первоначально были забраны металлическими решетками простого прямоугольного рисунка. Окна располагались в четыре яруса и освещали погреба, подклет и двусветный основной объем. Окна погребов были оснащены приямками. Приямками с кирпичными стенками и лестницами были оборудованы и входы в подвальные помещения. Они располагались у северного и южного фасадов и у южной апсиды. Дверные проемы имели перемычки в виде ступенчатых арочек.

Наиболее примечательными элементами декора являются обрамления перспективных порталов (вал, уступ, четвертной вал), перехваченные тонким валиком-импостом. Низкие дуги архивольтов, по данным исследований 1969 г., имели килевидные очертания.

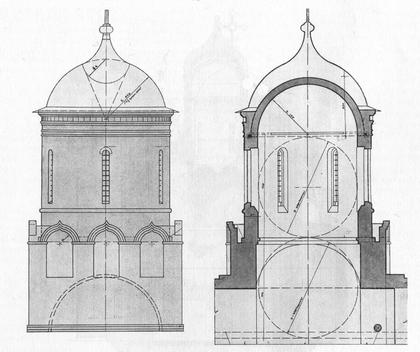

Части храма, венчающие четверик, к настоящему времени полностью утрачены. Боковые главы разобраны в XIX в., а центральная глава обрушилась вместе со сводами в 1972 г., однако обмерами 1969 г. она была подробно зафиксирована. Основанием главы служил прямоугольный постамент, поставленный на подпружные арки. Каждая из его граней была украшена тремя нишами, которые первоначально завершались архивольтами. Импосты под архивольтами были выполнены в виде валиков. Отметка валиков соответствовала верху парусов, очень высоко поднятых над подпружными арками. Декор барабана был более чем скромен: его гладкая поверхность прорезалась шестью щелевидными окнами, ниже которых проходил пояс, представлявший собой один широкий вал - кирпич на ребро. Венчающий карниз был разобран в XIX в.

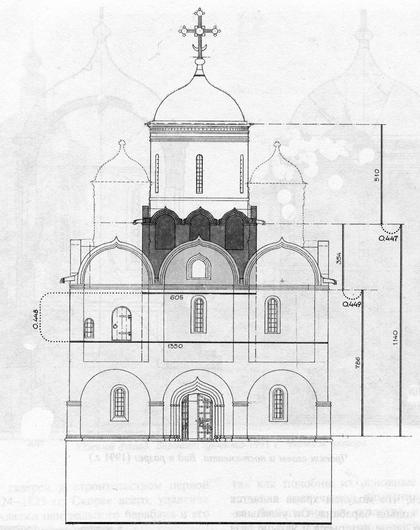

Несмотря на утраты предшествующих веков и катастрофу 1972 г., первоначальный облик собора можно восстановить с большой долей достоверности. Сохранившиеся части памятника, материалы натурных исследований 1961 и 1990 гг., а также данные археологических изысканий являются основательной базой как для графической реконструкции, так и для натурного воссоздания храма.

Структура галерей, благодаря сохранившимся лопаткам и следам заделки сводов в стены четверика, наряду с остатками столбов галерей, обнаруженных в ходе археологических изысканий, читается достаточно полно. До XIX в. собор окружали открытые гульбища, перекрытые в двух уровнях крестовыми (или коробовыми на распалубках) сводами. Второй ярус был огорожен кирпичным парапетом. Скорее всего, галереи почти не имели декоративного убранства, за исключением импостов, аналогичных импостам лопаток, и “аттического” пояса под парапетом второго яруса, повторяющего пояс четверика.

Было ли завершение полуциркульных

[9] закомар килевидным - вопрос сложный, однако на реконструкции 1990 г. мы ответили на него утвердительно, исходя из сведений о существовании килька на архивольтах порталов. Завершения нишек постамента на этой реконструкции также были представлены килевидными .

Самой сложной проблемой в воссоздании первоначального облика в методическом плане является определение высот барабанов и формы их завершения. Фиксация 1969 г. показывает, что вершина купольного свода центрального барабана находится примерно на одной отметке с верхом карниза. Такое решение было характерно для храмов Пскова, Новгорода и северных областей, барабаны которых завершались широкими декоративными поясами, состоящими из бегунцов, поребриков, поясков и карнизов. В архитектуре средней полосы XV-XVI вв. столь низкое положение скуфьи купола относительно карниза практически не встречается.

Решению этой загадки помогли фотографии памятника рубежа 1960-1970-х гг. На некоторых из них хорошо видно, что барабан сложен из двух типов кладки, неровная граница между которыми проходит несколько выше оконных проемов. Нижние две трети кладки выполнены в верстовой технике с обязательным чередованием тычков и ложков. Раствор светлый, почти белый. Верхняя треть барабана сложена на более темном растворе с произвольной перевязкой и имеет хаотичное чередование тычков и ложков.

Темный (глинистый) раствор использовался во время устройства четырехскатной кровли при выкладке нового карниза и заполнений между закомарами. Такой же раствор применен и при перекрытии световых колодцев после разборки малых барабанов. Эти переделки являлись частью работ, связанных со сносом галерей и строительством первой трапезной в 1824-1825 гг. Скорее всего, удаление верхних рядов кладки центрального барабана и его надстройка произошли в те же годы.

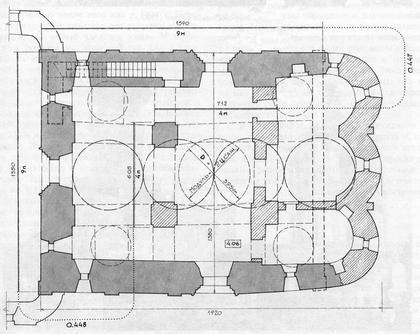

В 1991 г. был проведен ряд исследований по определению высот барабанов, которые привели к довольно интересным результатам. Так, выяснилось, что центральное ядро храма, очерченное по наружным граням подкупольных столпов, построено в гармоническом единстве с четвериком. Соотношение коротких (4 : 9 простых саженей) и длинных (4 : 9 мерных саженей) сторон центрального ядра и четверика равняется числу 0,447 [10]. Ширина постамента, являющегося продолжением центрального ядра, также соотносится с шириной четверика в пропорции 0,447. Кроме того, высота постамента от уровня верхнего каркаса связей до импостов под закомарами имеет соотношение с высотой стены четверика, равное тому же числу, составляющему половину соотношения простой и мерной саженей.

Итак, можно сделать заключение, что четверик храмовой части и четверик постамента подобны, так как подобны их основные размеры. На этом подобие этих частей памятника не исчерпывается. Любопытно их сходство в пластическом решении фасадных поверхностей. В обоих случаях трехчастное членение верхней половины лопатками образовано за счет впадин, которые завершены профильными архивольтами. На восточном, и особенно на западном - главном, фасаде малый четверик повторяет пластику четверика храма, являясь как бы его моделью. Складывается интересная композиция - на храме стоит малый храм [11]. Причем он действительно стоит, так как верхний уровень связей (низ постамента) совпадает с поясом под закомарами (верх четверика). При этом венчающая глава является для обоих объемов общей. Сложив высоты большого и малого четвериков и умножив эту сумму на 0,447, мы получаем гипотетическую высоту барабана, которая соответствует системе основного гармонического соотношения нашего храма. Отметка карниза теперь находится значительно ниже верха купола, что отвечает «строительным нормам» XVI в.

Продолжив исследования, мы нашли неожиданное подтверждение правильности выбранного метода. Выяснилось, что модулем храма является диаметр светового кольца барабана. Он укладывается четыре раза по длине интерьера и четыре раза по высоте - от пола до пяты купола [12]. По вертикали модульная сетка совпала с основными строительными уровнями: один модуль от пола - ypoвень укладки среднего связевого каркаса; два модуля пяты сводов рукавов креста; три модуля - начало барабана; четыре модуля - пята купола и четыре с половиной модуля - шелыга скуфьи. Данное построение оказалось близким анализу пропорций Успенского собора Московского Кремля, проведенному В. И. Федоровым [13]. Найденный им в плане модуль укладывается по высоте четыре раза: два модуля до верха столбов (в перемышльском соборе до пят сводов), четыре модуля - до пяты купола центрального барабана (также как в перемышльском соборе).

Для подтверждения неслучайности этих совпадений было проведено сравнение основных размеров перемышльского храма (П) с уменьшенными вдвое размерами кремлевского собора (К). Получилось следующее (размеры в сантиметрах):

длина по наружным стенам: П - 1920, К - 1951;

ширина по наружным стенам: П - 1350, К - 1359.

и от уровня первоначальных полов:

до шелыг подпружных арок: П - 987, К - 987;

до валика под барабаном: П - 1179, К - 1175;

до пяты купола барабана: П - 1605, К - 1630.

Такое совпадение размеров позволяет говорить о том, что при строительстве Успенского собора в Перемышле была использована ровно половина «меры» Успенского собора Кремля. При графическом совмещении разрезов перемышльского собора (М 1 : 50) и кремлевского собора (М 1 : 100) совпали не только эти параметры, но и высоты центральных барабанов. Последнее обстоятельство может свидетельствовать о том, что в состав «меры» канонизированного образца входила и высота барабана.

Рассмотренный нами памятник изначально представлял собою довольно сложное, а местами и противоречивое произведение.

C одной стороны, он обладал необыкновенно развитой структурой, щедро наделенной, пожалуй, всеми известными в то время частями и составляющими устройства храмового здания. С другой стороны, храм отличал весьма скромный декор фасадов. В этом смысле показателен поясок из двух валиков, отделяющий закомары от четверика. Он не похож ни на плоские ажурные пояса XV - начала ХVI вв., ни тем более на «фряжский» карниз, вошедший в арсенал русского зодчества после возведения Архангельского собора в Кремле (1508). Аскетичность внешнего облика храма в Перемышле можно было бы объяснить «провинциальностью», недостаточной искушенностью зодчего, если бы не сверхсложная композиционная структура собора, удивляющая размахом замысла и смелостью его воплощения. В ней причудливо переплетаются архаические элементы (хоры с палатками, деревянные связи) с такими относительно новыми элементами, как вспарушенные крестовые своды, возведение которых было невозможно без большого профессионального опыта.

Представляется, что заказ удельного князя выполнял все-таки опытный зодчий, но зодчий, ментально принадлежащий ушедшей эпохе. В маленьком городке, удаленном от художественных центров Московской Руси, он создал сильный образ храма-города с многосложной иерархией пространств и объемов, заряженный духом прошлых времен.

Сохранившиеся части памятника, официально переведенного в разряд «руинированных», до сих пор несут на себе многочисленные следы утраченных конструкций. И это, учитывая накопленный материал исследований, позволяет надеяться на возможное в будущем восстановление храма. Однако сейчас памятник остро нуждается в экстренных работах по его консервации.

Примечания

1. Калужские епархиальные ведомости. 1874. № 23.

2. Там же.

3. Кашкаров В. М. Город Перемышль // Известия Калужской ученой архивной комиссии. Т. 1, Калуга, 1898; Он же. Очерк истории церкви в пределах нынешней Калужской епархии // Калужская старина. Калуга, 1903.

4. Преображенскuй М. Т. Памятники древнерусского искусства. Вып 1-4. СПб., 1908-1912.

5. См. материалы архива: ГУП ЦНРПМ. Шифр 128.

6. См. материалы архива: ГУП «Спецпроектреставрация». Шифр 898. Авторский коллектив: ГАП - Ю. П. Мосунов; архитекторы - Н. М. Иванова, А. Д. Леонов, С. А. Куранов, В. А. Сухоруков; производство шурфов - Е. П. Мосунов; ГИП - В. Е. Курбатов; искусствовед - Р. Е. Крупнова.

7. Г. Б. Бессонов в «Предварительном инженерном заключении. (1990) в числе причин обрушения собора назвал и особенности устройства восточного модуля.

8. Кавельмахер В. В. Памятники архитектуры древней Александровской слободы. Владимир, 1995. С. 26.

9. В ходе исследований 1990-1991 гг. были обнаружены “центры” полей закомар, представляющие собой отверстия в швах кладки (глубина около 5 см, диаметр 1 см).

10. Пропорциональное соотношение, равное 0,447, является одним из основных в пропорциональной системе так называемого «двойного квадрата».

11. Нетрудно заметить, что архитектурное решение постамента напоминает и канонический «святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба …» (Откр. 21:3). Каждая из четырех стен города из Откровения Иоанна Богослова имеет по трое ворот «и на них двенадцать ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых …» (Откр. 21:13).

Постамент перемышльского храма, возвышаюшийся над сводами, традиционно отождествляемыми с небесами, довольно достоверно воспроизводит образ небесного града своим «четвероугольным строением с тремя нишами-воротами на каждой грани. Интересно заметить, что в ряде храмов, сохранивших росписи барабанов и имеющих подобные постаменты под главой, как раз за этими нишами, над валиком барабана располагается ярус двенадцати медальонов с погрудными образами «двенадцати колен сынов Израилевых» (например, собор Ферапонтова монастыря и собор Княгинина монастыря во Владимире). По сведениям И. Я. Качаловой, этот ярус известен в росписях русских храмов с XV в. См. Качалова И.Я., Маясова Н. А., Щеннисова Л. А. Благовещенский собор Московского Кремля. М., 1990. С. 24. (Кстати сказать, в этом кремлевском соборе ярус «двенадцати колен расположен на уровне кокошников пьедестала, имеющего восьмигранную форму, как на ряде средневековых изображений горнего Иерусалима.)

12. Наши предварительные исследования показали, что во многих памятниках XV-XVI вв. отношение высотного размера от пола до барабана к высоте самого барабана выражается целыми числами (как в соборе Перемышля - 3 : 1). У некоторых памятников эти отношения измеряются основным модулем - диаметром светового кольца.

13. Федоров В. И. Успенский собор: исследование и проблемы сохранения памятника // Успенский собор Московского Кремля. М., 1985. С. 58, 59.