Посвящается П.Д. Барановскому

«При сборке ворот был применен весь наш опыт, знания, все данные реставрационной науки. Если наш труд поможет следующим реставраторам, идущим нам во след, установить при наличии новых данных науки полную композицию ворот XVII века, то свою задачу мы будем считать выполненной».

Барановский П.Д.

Измайловские “Львиные” ворота XVII века и их реставрация [1]

В Государственном музее-заповеднике “Коломенское” хранится коллекция старинных резных камней, которые с начала XIX века по 1930 год составляли портал Преображенского богадельного дома [2].

Здание было построено в 1801-1804 годах для Никольского Единоверческого монастыря у Преображенской заставы и в его оформлении были использованы декоративные элементы, созданные в более раннее время. По одной из гипотез часть резных белокаменных фрагментов портала ранее входила в состав «Львиных ворот» Потешного дворца царя Алексея Михайловича в Кремле, построенного в середине XVII века.

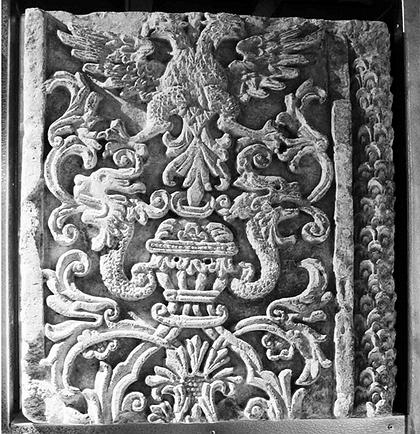

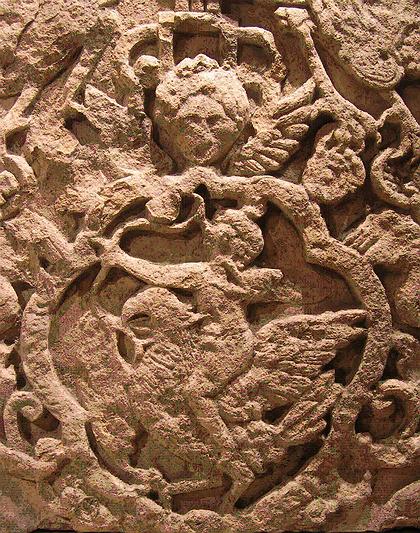

Камни коллекции покрыты сплошным узором, в котором райская флора и фауна соседствует с государственной символикой и сложными орнаментами, выполненными с использованием целого ряда приемов резьбы. Львы, единороги, крылатые звери и двуглавые орлы, Самсон со львом и Лучник на птице, олень, грифон и попугаи оплетены на камнях «разметными травами» и райскими цветами. Название “Львиные ворота” было дано сооружению по двум великолепным скульптурам львов, служившим в Преображенском портале импостами арок, а в настоящее время украшающих собою тесные сени Сытного двора в Коломенском [3].

Судьба “Львиных ворот” из Преображенского необычна. Это монументальное архитектурно-декоративное сооружение несколько раз перевозилось, менялась его форма, часть фрагментов была утрачена еще до перевозки в Преображенское, в портал были добавлены фрагменты, которые изначально не входили в один набор.

В начале 1930-х годов по инициативе архитектора-реставратора Петра Дмитриевича Барановского резные камни, составлявшие портал, были сняты со здания богадельного дома в Преображенском и перевезены в музей “Коломенское”. В музее сооружение пытались восстановить, изучали, но результаты этих поисков не были опубликованы и остались неизвестными большинству исследователей. В настоящее время памятник хранится в виде коллекции фрагментов, часть представлена в экспозиции Передних ворот Коломенского (в том числе и реконструкция монументальной композиции декора портала XVII века, выполненная по результатам этого исследования).

С историей «Львиных ворот» связан ряд нерешенных вопросов. Главную загадку составляет проблема происхождения резных камней, составивших Преображенский портал, дата их создания, первоначальное композиция сооружения или сооружений. Эти вопросы тесно связаны и не могут решаться по отдельности. В настоящем исследовании обобщен накопленный исследовательский материал по теме, предстален ряд новых наблюдений и обозначены новые перспективы исследования.

История вопроса

Резные камни, составившие Преображенский портал, привлекли внимание искусствоведов еще в XIX веке. Уже тогда исследователи понимали, что памятник был создан гораздо раньше здания, на котором находился, и датировали его XVII веком. Самой распространенной версией происхождения ворот являлось предположение, что они перевезены в Преображенское из соседнего Измайлова, где входили в состав дворцовых строений. Впервые это предположили А. Мартынов и И.М. Снегирев в 1857 году, основание - "по справкам" [4]. В дальнейшем другие исследователи придерживались этой версии[5]. Было также высказано предположение о том, что ворота могли попасть в Измайлово из другого места, поскольку ворота созданы явно раньше, чем было начато строительство измайловского дворца [6]. Ряд искусствоведческих изданий второй половины XIX – первой трети XX века помимо кратких справок о памятнике, содержат его изображения [7]. Вопрос о конструктивных особенностях и реконструкции первоначального облика памятника в то время еще не ставился, насколько мне удалось установить. Исследователи отмечали, однако, что составляющие портал фрагменты собраны не в своем порядке[8].

В конце 1920-х – 1930-е годы глубокое всестороннее изучение Львиных ворот было проведено П.Д. Барановским, и до настоящего времени оно остается наиболее полным. К сожалению, результаты исследования не были опубликованы, сохранилась только стенография доклада о реставрации памятника, сделанного на Ученом совете ГИМа в 1938 году[9], а также значительный комплекс делопроизводственных материалов (в том числе фотофиксации процесса работы), относящихся к 1930-м – 1940 годам[10]. Реставрация и реконструкция ворот в те годы не была завершена. Ряд открытий сохранились только в виде упоминаний в документах.

П.Д. Барановский также считал, что в Преображенское резные камни попали из соседнего села Измайлова. Подтверждением этой версии для Барановского послужили найденные им в 1928 году на измайловском кладбище два камня с резьбой, стилистически очень близкой резьбе на пилонах Львиных ворот. Барановский предполагал, что первоначально они входили в состав Львиных ворот, но не были использованы при сборке Преображенского портала[11]. По моим наблюдениям только один из них действительно относится к Львиным воротам; другой же является замковым камнем, замыкавшим некий свод, а не перекрытие арки. Оба эти камня хранятся в фондах музея-заповедника «Коломенское».

Во всех документах 1930-х годов, памятник называется "Измайловскими Львиными воротами" или "Воротами из Измайловского дворца"[12]. Эту версию проверил исследователь архитектурного ансамбля Измайлова А.Г. Чиняков, он утверждает, что в XVII веке таких ворот в Измайлове не было[13].

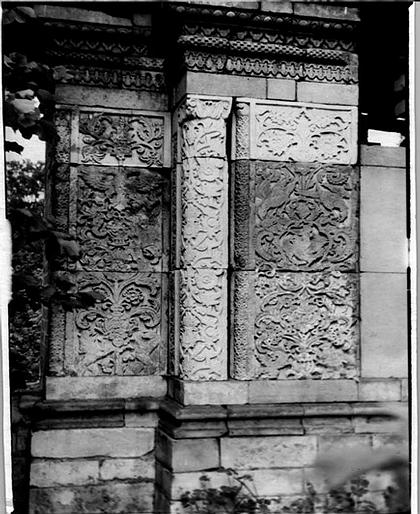

В процессе своих исследований Барановский определил, что состав камней позволяет не просто восстановить портал преображенской сборки XIX века, а реконструировать ворота в виде, близком к первоначальному, исходя из их конструктивных и художественных особенностей. Сборка одного из пилонов Львиных ворот была завершена к 1933 году. Первый проект сборки перекрытия ворот был приостановлен и пересмотрен из-за открытия иного первоначального расположения арочных камней.

Изучив арки Преображенского портала, Барановский пришел к выводу, что изначально они выглядели иначе. До 1939 года реконструкцию арочного перекрытия Барановский осуществлял исходя из размеров и меры кривизны камней. К этому периоду относится фотофиксация раскладки камней трехпролетной арки, перекрытой общей большей, чертеж реконструкции ворот[14]. В 1939 - 1940 годах у Барановского сформировалась новая версия, основанная на расшифровке оригинальной разметки на оборотах камней[15]. Известия об этом открытии встречаются в рабочей документации П.Д.Барановского 1940 года[16]. К сожалению, работы по реставрации “Львиных ворот” не были завершены, а после войны восстановленный пилон вовсе разобрали. Результаты исследований опубликованы не были.

С 1940-х годов этот богатый и уникальный памятник практически исчез из поля зрения научной общественности и только в 1980-х годах к нему возвращается внимание исследователей. Изучение ворот продолжила Мария Елисеевна Каулен. Она сделала искусствоведческий анализ памятника, исследовала библиографию вопроса, составила научный паспорт[17], была проведена фотофиксация[18]. Тогда же была опубликована статья Игоря Клементьевича Русакомского[19] – первая публикация после длительного перерыва. Статья посвящена проблеме происхождения ворот, а именно – моменту появления их в Преображенском. Исследователи разрабатывали гипотезу, что "Львиные ворота" Преображенского богадельного дома и ворота Потешного дворца в Кремле – один и тот же памятник. Упомяну еще дипломную работу Л.А. Величко, хранящуюся в Московском архитектурном институте. Л.А. Величко выполнила графическую реконструкцию Преображенского портала XIX века.

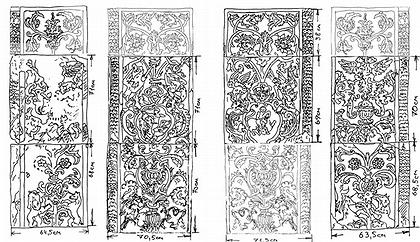

В 1997 году сотрудниками объединения «Росреставрация», Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», были выполнены чертежи 52 фрагментов памятника и чертеж-реконструкция Преображенского портала[20]. Эти чертежи очень пригодились в настоящем исследовании. Копии хранятся в архиве музея и в моем архиве.

При работе над исследованием были использованы материалы, хранящиеся в архиве, фотофонде, отделе учета и в библиотеке Государственного музея-заповедника “Коломенское”, в фототеке и в фонде П.Д. Барановского Архитектурного музея им. А.В. Щусева, Российской Государственной библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки. Также проведена работа с самой коллекцией, фрагменты которой представлены на экспозициях музея, а большей частью хранятся в фонде “Белый камень”. Были составлены паспорта на отдельные фрагменты Львиных ворот с приложением чертежей 1:10 и сведениями о каждом камне[21].

Реконструкция первоначальной композиции пилонов “Львиных ворот”

В 1930-е годы реставраторы во главе с П.Д. Барановским, демонтировавшие ворота в Преображенском, обратили внимание на определенные несоответствия в его конструкции[22]. Было замечено, что переставлены местами орнаментированные блоки, украшавшие поверхности пилонов. Некоторых недостает. Две малые арки составлены из изогнутых камней, рассчитанных на иной диаметр, отчего образовались изломы в дугах арок. Очевидно, что архитектор, осуществлявший монтаж портала в начале XIX века составлял резные камни, исходя из необходимости использования их в новой форме и не имея полного набора деталей.

Основываясь на закономерности в размерах камней и их резного декора, Барановский реконструировал пилоны сооружения, дополняя недостающие части новоделами из белого бетона для воспроизведения первоначального замысла зодчего.

В составе коллекции Преображенского портала присутствует несколько групп камней. Особенно выделяется комплект прямоугольных плоских блоков с резьбой, имеющих высоту от 68 до 71 см, т.е. около аршина и высотой 38-39 см, имеющих сбоку резной поверхности камня вертикальные трехчетвертные колонки с чешуйчатым орнаментом (составленные вместе они имитируют ствол пальмы).

Эти блоки делятся на 4 группы по ширине (64 см и 71 см) и по расположению колонки (справа или слева). Именно так они группировались в Преображенском портале. Кроме камней, имевшихся в составе Преображенского портала, коллекция дополнена еще одним, чудом сохранившимся камнем, изначально входившим в состав “Львиных ворот” (тем самым, что был найден П.Д. Барановским на кладбище в Измайлово[23]). Это блок с изображением цветка граната на стебле (на чертежах реконструкции обозначен индексом “Х”), который располагался в декоре правого пилона[24] над блоком с изображением двуглавого орла. Из сохранившихся подлинных фрагментов декора пилонов восстанавливается композиция из 12 фрагментов (4 вертикальных панно по 3 фрагмента в высоту). Три фрагмента утрачены.

Поскольку, при исполнении орнаментальных композиций в воротах мастера незначительно варьировали симметричные сюжеты, можно условно повторить в зеркальном отображении недостающие камни, чтобы представить в общих чертах весь набор. Так же думал и П.Д. Барановский, так как в процессе восстановления ворот в 30-е годы были отлиты из бетона недостающие блоки с зеркальным отображением сохранившихся.

На трех сохранившихся камнях с изображением льва и единорога, составляющих нижний ряд панно, видно, что ноги зверей аккуратно срублены. Оба эти камня имеют высоту 68 см и надо добавить еще не менее 5-6 см, чтобы завершить композицию и провести обязательную рамку. Но если камни изготавливали аршинной высоты, можно предположить, что мог быть еще блок с продолжением орнамента – основание вазона, цветочный орнамент. Впрочем, даже в таком виде мы имеем снизу законченный сюжет.

Эта часть реконструкции была воспроизведена на специальных поддеживающих конструкциях в залах «Белокаменное узорочье Москвы» в экспозиции Передних ворот Коломенского[25].

Можно предположить, что композиции по два панно располагались симметрично по двум сторонам некоего прохода. В Преображенской сборке и в реконструкции Барановского композиции, составленные из более узких блоков и включающие в свой состав изображение двуглавого орла, располагаются на внешнем крае. Вполне естественно расположить плоскости именно так – соблюдается и перспектива, и иерархия изображений.

Далее конструкция пилонов строится аналогично Преображенскому порталу. Если собрать вместе четыре панно и камни сложной формы с колонкой с изображениями драконьих голов, то получаются подобные преображенской сборке уступы внутренних плоскостей пилона. Наверху пилоны замыкались фризом из крупных камней с изображениями двух попугаев, оленя и грифона.

Среди камней, бывших в Преображенском, также имелись два ряда карнизов. Их можно расположить так же, как в преображенской сборке. Над композициями с «райским деревом» помещается карниз с шашками, а над фризовым поясом – карниз с пальметтами (первый представляется в качестве разделительного, второй, выступающий сильнее, мог быть завершающим). Сходное решение декора внутренних плоскостей пилонов имеют порталы Архангельского собора, а также северный и западный порталы Благовещенского собора. Получившиеся четыре панно объединены общей темой, условно названной “Райское дерево”: в центре каждой композиции помещено растение, которому «предстоят» фантастические животные, и которое несет на себе все прочие сюжеты: двуглавых орлов, картуши с мифическими персонажами, химер.

Вертикально развивающаяся композиция помещена в рамку и располагается по сторонам прохода. Такой декоративный прием, свойственный ренессансному искусству, появился в русском зодчестве в начале XVI века в порталах Архангельского собора и вплоть до середины XVII века оставался одним из ведущих приемов монументального декора.

Реконструкция системы арок и определение местоположения львов

Наиболее сложным вопросом является определение первоначальной схемы использования арочных камней, находившихся в составе Преображенского портала. В коллекции можно выделить три группы камней, имеющих изогнутую лицевую поверхность и являющихся фрагментами трех различных арочных систем.

Фрагменты, составленные в Преображенском портале в двухпролетную арку, и опирающиеся на львов как на импосты составляют первую группу[26].

Большая арка, охватывающая сверху двухпролетную, составляет вторую группу[27]. Третья группа содержит камни, имеющие небольшую кривизну со стороны резной поверхности. В Преображенском портале, они располагались на фасадных сторонах пилонов, и не известно как использовались до перевозки в Преображенское[28].

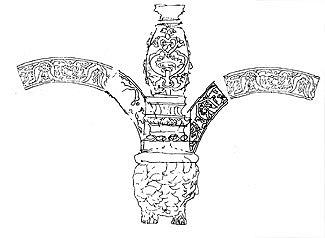

Изучая Львиные ворота, П.Д. Барановский шел в первую очередь от конструктивных особенностей памятника. Путем выяснения радиусов арок по сохранившимся фрагментам и раскладки камней в мастерской, в 1930-е годы была сделана попытка реконструировать первоначальное расположение арочных камней первой группы, а также составлена одна из больших арок (вторая группа)[29]. В фотофонде музея в Коломенском сохранились несколько фотографий, с изображением вариантов раскладки камней большой и малой арок в мастерской, располагавшейся в трапезной Георгиевской церкви. Снимки 30-х годов, точной даты нет. По-видимому, около 1938 года. (см. илл.4)

В отчете за 1 квартал 1940 года[30], П.Д. Барановский сообщает, что выяснил композицию всех трех арок. Речь шла об открытии Барановским буквенной разметки на оборотах арочных камней, объясняющей первоначальный порядок расположения камней малых арок. Подробностей открытия не удалось обнаружить ни в материалах, хранящихся в архиве Коломенского, ни в фонде П.Д. Барановского в ГНИМА им. А.В. Щусева. К сожалению, закончить реконструкцию сооружения тогда не удалось, все работы над реставрацией Львиных ворот были прекращены в 1940 году.

Как уже было сказано, трехпролетная арка составляется из фрагментов первой группы (в Преображенском – двухпролетная арка – перекрывающая портал). Про эти фрагменты П.Д. Барановский сообщал, что обнаружил буквенную разметку на оборотных сторонах камней, которая позволяет восстановить первоначальный порядок расположения камней и доказывает, что в каждом из трех пролетов было по три камня. Действительно, на оборотах арочных камней первой группы четко прописаны буквы кириллицы без титло.

В составе двух малых арок Преображенского портала сохранились арочные камни с буквенными обозначениями, соответствующими цифрам: “аз” - 1, “веди” - 2, “глаголь” - 3, “добро” - 4, “есть” - 5, “зело” - 6, а также два камня, на которых буквенное изображение не сохранилось, но реконструируются “земля” - 7 и “фита” - 9. Всего – 8 камней. Фрагменты “аз” - 1 и “фита” - 9 имеют полную резьбу на архивольте, а на антревольте еще и завершение рамки по стороне, означающей границу всей орнаментальной ленты. Фрагменты “глаголь” - 3, “добро” - 4 и “зело” - 6 на сторонах архивольта имеют вертикальные стесы. Если эти указания прочтены правильно, то фрагменты малой арки составлялись в трехпролетную арку. Расчеты кривизны арок позволили установить радиус арок – 71,6 см (применение формулы расчета радиуса дало точную цифру, но элемент условности, надо помнить, довольно велик), т.е. около аршина[31]. По расчетам П.Д. Барановского радиус кривизны колеблется от 0,65 до 0,8 м [32].

Если составить подлинные арочные камни теми сторонами, на конце архивольта которых стесана частично резьба, так, чтобы линия стеса расположилась вертикально с небольшим наклоном, то в образовавшийся паз на архивольтах арочных камней по размеру подходит основание наборной колонки с коронами, которые могли прикрывать металлические тяги, державшие арки и подвесные гирьки. По визуальным наблюдениям существует проблема крепления наборных колонок – кажется ненадежным вертикальный паз на тыльной поверхности – единственное, что можно отнести к крепежным приспособлениям. Нет даже намека на «хвостовик», который мог бы быть замурован в кладку. Нет также следов обхватывающих держателей. Кроме того, как правило, тяги вмонтировались в кладку, а не проводились снаружи. Поэтому такие вертикальные накладки в аналогичных сооружениях не встречаются[33].

На торцах арочных камней сохранились “проруби от связей”[34]. Проруби нарушают рисунок и проведены горизонтально. Скорее всего, они были устроены для укрепления конструкции при вторичном использовании в Преображенском. Связи, устроенные в Преображенском хорошо видны на фотоснимках портала.

Большая арка, составленная в Преображенском над двухпролетной, также может быть реконструирована. Ее радиус предстоит рассчитать. На оборотах фрагментов большой арки нанесены обозначения, еще не расшифрованные. Они представляют собою буквенную запись под титлом. В состав коллекции входит еще одна группа камней, имеющих очень небольшой изгиб. В Преображенском портале они были замонтированы на фасады пилонов. Каково их первоначальное назначение, пока не ясно. Они также имеют на обороте буквенную разметку.

Особый вопрос – скульптуры львов. В Преображенском портале львы играли роль импостов арок. Особенности в их конструкции были обнаружены Барановским при демонтаже портала, когда впервые исследователям представилась возможность осмотреть каменных львов со всех сторон. Фигуры львов являются объемной скульптурой, обработанной со всех сторон, кроме спины, покрытой плитой. Поверхность плиты стесана ровно, но сверху она не отшлифована, как по бокам. Скульптуры львов вместе с плитами вырезаны из монолитных блоков известняка. В скульптурах проделаны по три вертикальных сквозных отверстия, а на нижней поверхности, между лапами львов вырезан паз для крепежных приспособлений. Размышляя о предназначении этих отверстий, Барановский сделал смелое предположение, что львы из Преображенского задуманы не как импосты, а как подвесные гирьки. Но, разумеется, не в Преображенском портале, а в более раннем сооружении.

Это предположение до настоящего времени не подтверждено и не опровергнуто.

Чтобы разрешить проблему реконструкции первоначального вида арочного перекрытия памятника, необходимо продолжить исследование сохранившихся фрагментов перекрытия, рассчитать возможность действия такого сложного сооружения. Сопоставление торцов арочных камней с отверстиями в скульптурах львов пока не дало определенного положительного результата. Серьезным аргументом против подвески львов являются их размеры и значительный вес. Чтобы проверить возможность такой композиции ворот, необходимо произвести специальные расчеты.

Аналог – «Львиные ворота» Потешного дворца

В результате своих исследований П.Д. Барановский пришел к выводу, что преображенские «Львиные ворота», первоначально были устроены таким же образом, как южные ворота Потешного дворца в Московском кремле. Ворота Потешного дворца не сохранились, свои предположения Барановский строил на основании акварельного рисунка, опубликованного Ф. Рихтером[35]. На изображении хорошо видны элементы, сходные с теми, которые были в первоначальной конструкции преображенских Львиных ворот: трехпролетная арка с висячими гирьками-львами, перекрытая сверху большой аркой; декоративные колонки, прикрывающие тяги для подвеса гирек; пилоны, украшенные резьбой. Барановский рассматривал гипотетические ворота Потешного дворца только как аналог. И.К.Русакомский, изучая историю преображенского портала, предположил, что в начале 19 века основатель преображенской федосеевской общины И. Ковылин перевез резные фрагменты из Кремля, и, возможно, в состав преображенского портала вошли детали утраченных ворот Потешного дворца[36] . Эту версию поддержала М.Е. Каулен[37].

И.В. Ильенко и О.Б. Морозов в статье, посвященной исследованию архитектурной истории и проекту реставрации Потешного дворца, называют изображение ворот, опубликованное Ф.Ф.Рихтером неточным рисунком-реконструкцией, выполненной во второй четверти XIX века[38]. Авторы указывают на ряд ошибок в передаче деталей Потешного дворца, кремлевской стены, на значительное нарушение масштаба сооружения. Но, все-таки стоит обратить внимание на ряд обстоятельств, показывающих, что вопрос не так однозначен.

О южных воротах Потешного дворца известно очень немного. Известно, что двор Потешного дворца с южной стороны имел выезд. Его ширину И.В. Ильенко и О.Б. Морозов определили, как «немногим более 5 аршин (приблизительно 3,6 м.)»[39]. Материалы, по которым можно было бы представить их внешний облик, скудны и вызывают сомнения в своей достоверности.

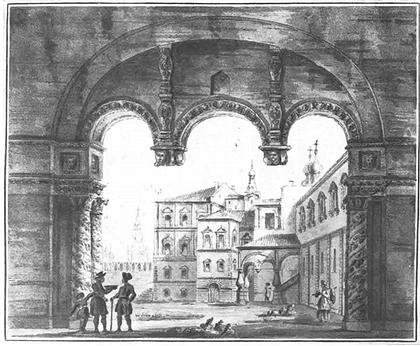

Существуют четыре варианта одного изображения этого сооружения. Два из них были опубликованы в вышедших почти одновременно изданиях русских древностей Ф.Ф. Рихтера[40] (илл.9) и Ф.Г. Солнцева[41] (илл.10). В издании Ф. Рихтера изображение снабжено следующей аннотацией (в составлении пояснительных текстов участвовал И.Е. Забелин): “Существующий вид бывшего потешного дворца и арки, снятой с древнего чертежа”[42] . В фонде изобразительных материалов Государственного исторического музея хранятся еще два варианта - акварели. Один из них - оригинальная акварель Ф.Г. Солнцева, выполненная предположительно в 1840-х годах[43] (илл.11). Другое изображение – акварельный рисунок неизвестного художника, выполненный на бумаге конца XVIII – начала XIX веков[44] (илл.12).

Попробуем их сравнить.

При общей композиции, все они имеют значительные различия в деталях, самым важным из которых является форма и расположение подвесных львов – боком вдоль проезда или поперек. По-разному показаны изображения на колонках, декорирующих тяги, на которых подвешены львы (листья или цветы). Во всех случаях арки по сторонам проезда опираются на колонны – по две с каждой стороны. Изображения дают два варианта их декора. На двух изображениях почти однотипны сами ворота. На всех четырех вариантах различается состав зданий, расположенных за кремлевской стеной и Потешным дворцом. На трех картинках различаются стаффажные фигуры. На двух – совершенно одинаковые. Но именно эти две картинки различаются в повороте скульптуры львов.

Изображение, опубликованное Рихтером, отличается от того, которое представил Солнцев, по ряду деталей. Только у Рихтера перекрытием звонницы домовой церкви служит шатер, изображенный ошибочно[45]. В трех других версиях, завершение звонницы показано правильно - в виде глухого барабана с главкой, украшенного арочками и кокошниками в нижней части. Аркада внутренней стороны Кремлевской стены была разобрана на этом участке в 1806-07 годах в связи с предполагавшейся постройкой архитектором И.В. Еготовым флигеля[46]. На всех четырех выявленных изображениях стена показана гладкой, однако и новых строений не появилось. Также в перестроенном виде показано южное крыло. В пояснительном тексте издания Ф. Рихтера указано, что это – «существующий вид дворца» (может быть условно реконструированный, без новых построек?)[47]. Исследователи И.В. Ильенко и О.Б. Морозов квалифицируют изображения Потешного дворца как “попытки реконструкции первоначального облика памятника, выполненные в 1830-40-е годы.

Различия на рисунках подтверждают неточность их в изображении собственно ворот, на которую указывают также исследователи архитектуры Потешного дворца И.В. Ильенко и О.Б. Морозов[48].

Почему были выполнены четыре разные варианта изображения одной постройки? Изображения выполнены с явными различиями в технике, в деталях. В 1836 году академик Ф.Г. Солнцев и архитектор П.А. Герасимов проводили реставрацию Теремного дворца. И Ф.Ф. Рихтер и Ф.Г. Солнцев выполняли детальные прорисовки декора Потешного дворца, внимательно изучали его. Видел ли Рихтер “древний чертеж”, или в его издании скопировано изображение, опубликованное Солнцевым? Может быть, автор не помнил деталей виденного им когда-то изображения либо строил предположения о бывшем когда-то сооружении? И.В. Ильенко и О.Б. Морозов предположили, что пояснение, о том, что рисунок выполнен “с древнего чертежа” может обозначать, что «это перспективное изображение сделано на основании какого-то древнего ортогонального чертежа …»[49]. Версия об использовании «ортогонального» чертежа могла бы объяснить расхождения в вариантах изображения: автор (или авторы) пытался с условного чертежа сделать реконструкцию облика утраченного сооружения.

При этом все четыре изображения содержат важные общие черты, аналоговые тем, что реконструируются в арках “Львиных ворот”. На всех изображениях львы подвешены к пятам трехпролетной арки[50], опирающейся на два пилона. Видно, что камни этих арок имеют орнаментальную резьбу на архивольте и на внутренней поверхности. Надо львами помещены две наборные колонки, похожие по силуэту на сохранившиеся в составе Преображенского портала, где они украшали внешние поверхности пилонов. Наборные колонки в воротах Потешного дворца упираются в большую арку, над которой на двух изображениях просматривается еще одна большая арка. То есть имеются три арки – как в составе коллекции Преображенского портала. Нельзя забывать о пазах в скульптурах двух львов. Дальний аналог – два льва под «Челобитным окном» Теремного дворца – введены в стену, служат консолями[51].

Существует также еще одно изображение южных ворот Потешного дворца, выполненное неизвестным художником школы Ф.Я.Алексеева «Вид в Кремле на Конюшенный двор, Гербовые ворота и приказ Большого дворца», датируемое около 1800-1802 года, хранящееся в Государственном историческом музее[52].

Небольшое изображение ворот в глубине двора достаточно сложно рассмотреть. Часть арки скрыта углом здания, и можно предположить как двухпролетную, так и трехпролетную арку. Но совершенно очевидно, что гирька, нарисованная пером, является сложной скульптурой, которую легко уподобить нашим львам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резные камни, сохранившиеся в составе Преображенского портала и дополненные фрагментом, обнаруженным П.Д. Барановским на Измайловском кладбище, представляют собой коллекцию исключительных по художественному и смысловому наполнению образцов монументального декора. Резные фрагменты, составившие Преображенский портал, даже по отдельности представляют интерес как замечательные произведения декоративноо искусства. Однако, составленные вместе в панно декора пилонов, в трехпролетные арки, они открывают особый смысл, как книга, в которой страницы возвращаются на свои места.

В вопросе о первоначальном назначении фрагментов Преображенского портала остается много неясностей. Не очевидно, что пилоны, чей декор восстанавливается с высокой долей точности, первоначально относился к тому же сооружению, что и арки перекрытия. В составе коллекции есть детали, которые вообще стоят особняком, они похожи скорее на декор портала внутренней двери, чем на украшение наружного монументального сооружения. По стилистике и технике исполнения резьбы фрагменты Преображенского портала очень близки декору Теремного и Потешного дворцов в Кремле. Не вызывает сомнений, что эти работы выполнены теми же мастерами. Стоит продолжить изучение скульптур львов. Если львы не были подвесными гирьками, то как объясняются технические отверстия и пазы в этих скульптурах? Не исключена возможноть того, что в составе Преображенского портала до нашего времени сохранились фрагменты нескольких сооружений: портала, ворот с трехпролетной аркой, декора дверного проема...[53] Возможно, разгадка этого ребуса позволит добавить несколько выразительных черт к истории архитектуры Кремля.

Исследование было опубликовано в сборнике:

Архитектурное наследство/ отв. Ред. И.А. Бондаренко. Вып.46. – М., 2006. С.96-106.

В новую версию внесены ряд существенных дополнений, в частности об изображениях кремлевских Львиных ворот.

[3]. Сведения относятся к 2006 году

[6]. Горностаев П.П. История русского искусства / под ред. И.Э. Грабаря – Т. 2. – М., 1911. – С. 310

[15]. Подробнее см. далее в статье

[24]. Право-лево определяются по законам геральдики – с точки зрения памятника, а не зрителя.

[31]. Благодарю за консультацию А.М. Пономарева, реставратора архитектуры.

[33]. Благодарю за консультацию А.В. Гращенкова, хранителя кремлевских камней.

[40]. Рихтер Ф. Памятники древнего русского зодчества. – М., 1850.Т.I. Чертеж IX.

[51]. Консультация А.В. Гращенкова.