Григорий Ревзин:

Вы – директор Института генерального плана Москвы, то есть вы менеджер того мозга, который определяет стратегические линии развития города. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние Москвы?

Сергей Ткаченко:

Вообще-то, сделано очень много. На месте, так сказать, столицы первого в мире социалистического государства возник мегаполис капитализма. Это серьезное инфраструктурное действие. Пятнадцатимиллионный город – по масштабам это, по сути, модернизация приличного государства. Конечно, в результате возникло много проблем. Но проблемы рождает любая модернизация.

Давайте о проблемах. Попробую их перечислить. Социальная: московское жилье стало финансовым инструментом, при этом жилищная проблема не решается. Транспортная: московские пробки стали стандартной больной темой. Проблема наследия: считается, что историческую Москву мы уже потеряли, заменив ее на муляжи. Энергетическая и экологическая. Я не прав?

Я не буду спорить. Да, Москва – город с кучей проблем. Что касается решений… Понимаете, мы переживали модернизацию в специфических условиях. У нас был тяжелый период, когда надо было привлекать к решению городских проблем инвесторов. Ну не было у города средств. Москва должна была завлечь деньги – вырастить, научить, привлечь, облизать, дать условия для роста. Условия заключались в том, что в том же жилье тридцать процентов шло в бюджет города, семьдесят процентов – инвестору. По сути, каждая городская проблема – тот же транспорт или энергия – решалась через обременение инвестора, а это в свою очередь порождало новые проблемы. Как строительство дороги за счет торгового центра, который на ней стоит. Дорогу строят, но нагрузка на нее кратно увеличивается.

Будем считать, что этот период прошел. Сейчас мы – не я, а правительство Москвы – декларируем, что до половины любого строительства должно вестись по муниципальному заказу. Это не значит, что все это будут социальные дома, в которых будут жить пенсионеры – нет, к сожалению. Просто город будет выступать как инвестор, строить дома и продавать по коммерческой цене.

Чем это лучше?

В принципе, это более управляемая ситуация. Городу на самом деле не надо столько строить, сколько мы строили. Нет необходимости переуплотнять территорию, идти на поводу у интересов бизнеса. Но должен честно сказать, пока это только декларация. Это закладывается в обновленный генеральный план города, но это только начало процесса.

И вообще, градостроительство – медленная вещь. Решения, которые принимаются сегодня, станут заметны самое раннее через пять лет. А пока мы будем видеть то, что было придумано – спроектировано и согласовано – пять-десять лет назад. Так что в ближайшие пять лет станет только хуже. Сейчас у нас куча проблем, будет обвал.

Надо понимать, что город всегда делается в режиме реконструкции и реставрации. Не отдельных объектов, а всего города. Я как-то смог понять московское градостроительство потому, что много занимался реконструкцией. Не может быть такой ситуации, что вот сейчас мы город кончили реконструировать, и он просто стоит. Он всегда сломан и его всегда надо чинить. Проблемы – не экстраординарное состояние города, это норма его жизни.

Есть ли все же идеи, как противостоять обвалу проблем?

Мы будем тщательно сохранять зеленые зоны. Противостоять попыткам их застроить. Должны отчасти измениться места приложения труда, надо переходить к более чистым производствам. Ведь необязательно всем работать на фабриках… Нужно пытаться приблизить места приложения труда к месту жизни человека. Вообще, все это хорошо известные меры. Это как с транспортом – можно придумывать много концепций, но вообще-то элементарное соблюдение существующих правил – тех же правил парковки – уже способно дать большой эффект. У нас по большинству направлений придуманы неплохие правила игры, иногда даже очень хорошие. Имеет смысл пытаться в большей степени их соблюдать.

Мне кажется, это в большей степени вопросы социального поведения – власти, бизнеса, жителей. А есть ли какие-то идеи собственно градостроительного развития? Последняя по времени парадигма урбанистики, которая определяла развитие Москвы – это средовой подход. Что приходит на его место?

В порядке любопытства – а какие претензии к средовому подходу? Вам не нравится, скажем, Остоженка?

С точки зрения архитектуры – многое там интересно. С точки зрения урбанистики Остоженка – это банковское хранилище, растянутое на городской район, где вместо денежных знаков – квадратные метры. Идея была в создании среды для жизни, но жизни там нет, там никто не живет. Только охранники.

В 1984 году я работал в мастерской Андрея Владимировича Ганешина, и как раз мы занимались средовой реконструкцией центра. У меня сохранились эти рисунки – тогда же все рисовали. Я занимался Заяузьем, Петровкой, Сретенкой. Тогда можно было делать пешеходные районы. Можно было делать город для жителей. Но это все умерло. Какие пешеходные зоны, когда сплошные заборы, каждый участок отгораживается от города? Проблема Остоженки в том, что это было придумано как город для жителей, а работает как город для собственности. В этом смысле – среда умирает.

Вообще, мы упустили много развилок. Советский город ведь действительно проектировался для блага жителей – там были улицы, дворы, общественные здания, мы собирались делать внутренние бульвары, первые этажи открывать в город. Я сейчас опускаю то, что эти улицы проектировались для прохода демонстраций, хотя было и это. Но в 90-е мы с некоторым даже энтузиазмом разрешили застроить то, что советскими градостроителями отводилось под общегородские цели. И это перекрыло возможности развития на 100 лет. По сути, сегодня мы не можем вернуться к градостроительству для человека.

Есть ли новая парадигма, которая способна что-то сделать с городом?

В современной западной парадигме это экогород. Экология понимается широко – не только как сокращение выхлопов, хотя, конечно, и это, а как принцип максимальной экономии ресурсов. В рамках этой идеологии человек – это существо, которое тратит полезные ресурсы и производит ухудшения среды обитания. В идеале, поэтому, активность человека должна быть минимальной. Он должен работать там, где он живет. И потреблять все в шаговой доступности. Нулевая трата ресурсов на транспорт. Все следует делать по интернету. Но тогда социальность тоже стремится к нулю, по-моему, это тупик – город в таком случае умирает. Хотя может быть, я старомоден и не могу до конца переселиться в сеть.

А в России какие идеи?

Вообще, на мой взгляд, новая стратегия развития города – это всегда бумажная архитектура. Стратегия это ведь всегда бумажная архитектура. Кто-то что нарисовал, и вот она стратегия. Это могут быть совершенно нереализуемые идеи, наивные, непрактичные, бессмысленные на первый взгляд. Важна изначальная мысль, а дальше долгий цикл ее доведения до ума, это может занять лет двадцать. Но я должен сказать, что сегодня я такой мысли не вижу вообще. Никакой. В России сегодня нет концептуальной архитектуры, или, по крайней мере, она очень мало заметна.

Вы участвуете в процессе согласования проектов в Москомархитектуре, то есть видите большинство проектов, которые появляются в Москве. И что, никаких новых идей?

Этот процесс надо себе представлять. Он не слишком творческий.

Продолжая о той же бумажной архитектуре – вот у нас был период «бумажников» 80-х гг., и в каком-то смысле они стали реализовываться в постперестроечный период. Не всегда буквально они, и не всегда буквально их идеи, но если говорить о стадиальных процессах, то получится именно такая картинка – в 80-е годы взрыв идей, в 90-е – реализация. Я говорил о том, что это был период в чем-то несчастный для города, но это не значит, что он был несчастным для архитекторов. Для конкретных архитекторов это могло быть хорошо, потому что были востребованы неординарные идеи.

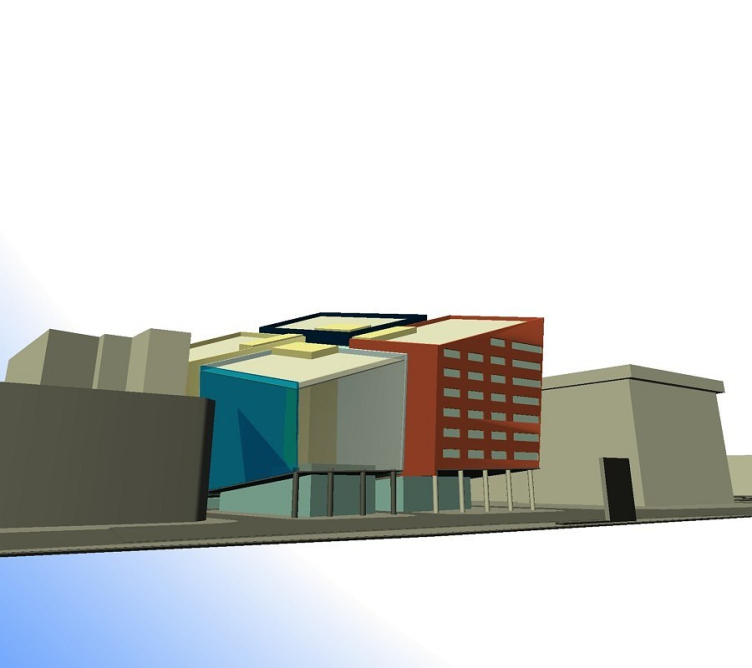

А теперь московская архитектура развивается дальше. Все становится более жестким, четким, закономерным. Это не хорошо и не плохо, это просто так. Архитектура как искусство, которое отвечает за очень большие деньги, естественно стремится ко всему упорядоченному и предсказуемому. Когда сегодня идет утверждение проектов в Москомархитектуре, то это машина, которая согласовывает по три-четыре объекта в минуту. Когда нет никаких специальных соображений у какой-либо из согласующих инстанций, то все это пролетает мгновенно. В этом потоке живет нечто усредненное. Это не место для экстраординарных идей – это машина для производства ординарности. Здесь нечего ждать никаких новых концепций. Они в этой реке не водятся.

Некто – назовем его Алексей Миллер – ехал по городу Петербургу, рассматривал горизонт, и вдруг понял, как здорово здесь смотрелся бы один единственный небоскреб – он бы подчинил себе весь город. Так возник проект Охта-центра. Некто – назовем его Шалва Чигиринский – ехал по Крымскому мосту, и вдруг понял, что если бы снести Центральный дом художника, и построить вместо него «Хрустальный апельсин», мечту Елены Батуриной, то это было бы невероятно здорово. Я не говорю сейчас о качестве этих проектах, мне важно другое. Вам не кажется, что в отсутствие идей со стороны архитекторов повестку дня в градостроительстве формирует бизнес? Сам мечтает, сам находит для мечты место, средства, способы реализации.

Красивые истории, но не правдивые. В Москве, по крайней мере, все не совсем так. В Москве вообще осталось мало места под застройку. Все эти места – серьезные активы, поэтому они хорошо описаны, понятны, известны. Мы примерно знаем, что там в принципе может быть построено. А дальше разные бизнесмены ходят к мэру и убеждают его, что лучше всего эти активы освоят они.

Вы нарисовали какую-то на редкость безрадостную картину. Простите, но у меня такое ощущение, что это интервью даете не вы. Мы с вами познакомились десять лет назад, и я вас знаю как крайне ироничного человека. Вы помните, как мы познакомились?

Прекрасно помню – на «Маниловском проекте». Мы с художниками, «митьками», устраивали утопическое чаепитие в башне Токо-банка.

Идея тогда была в том, что архитектуру Москвы вы тогда назвали реализацией мечтаний Манилова из «Мертвых душ» Гоголя. Мы собирались в башне Токо-банка для приятственного чаепития с беседою о судьбах московского градостроительства в маниловской перспективе. У Манилова там были и подземный ход, и мост через пруд, и на этом мосту разместились торговцы (в московской логике они, вероятно, должны были быть соинвесторами моста), и «Храм уединенного размышления», и так далее.

С удовольствием об этом вспоминаю. Собственно с этого, а потом с работы с «митьками» над Гостиным двором у меня началась какая-то новая жизнь. Лев Мелихов меня приобщил к фотографии, я с тех пор очень увлекся, стал заниматься этим профессионально. Вообще, это было какое-то направление жизни, которое, действительно, отчасти определило мои московские занятия.

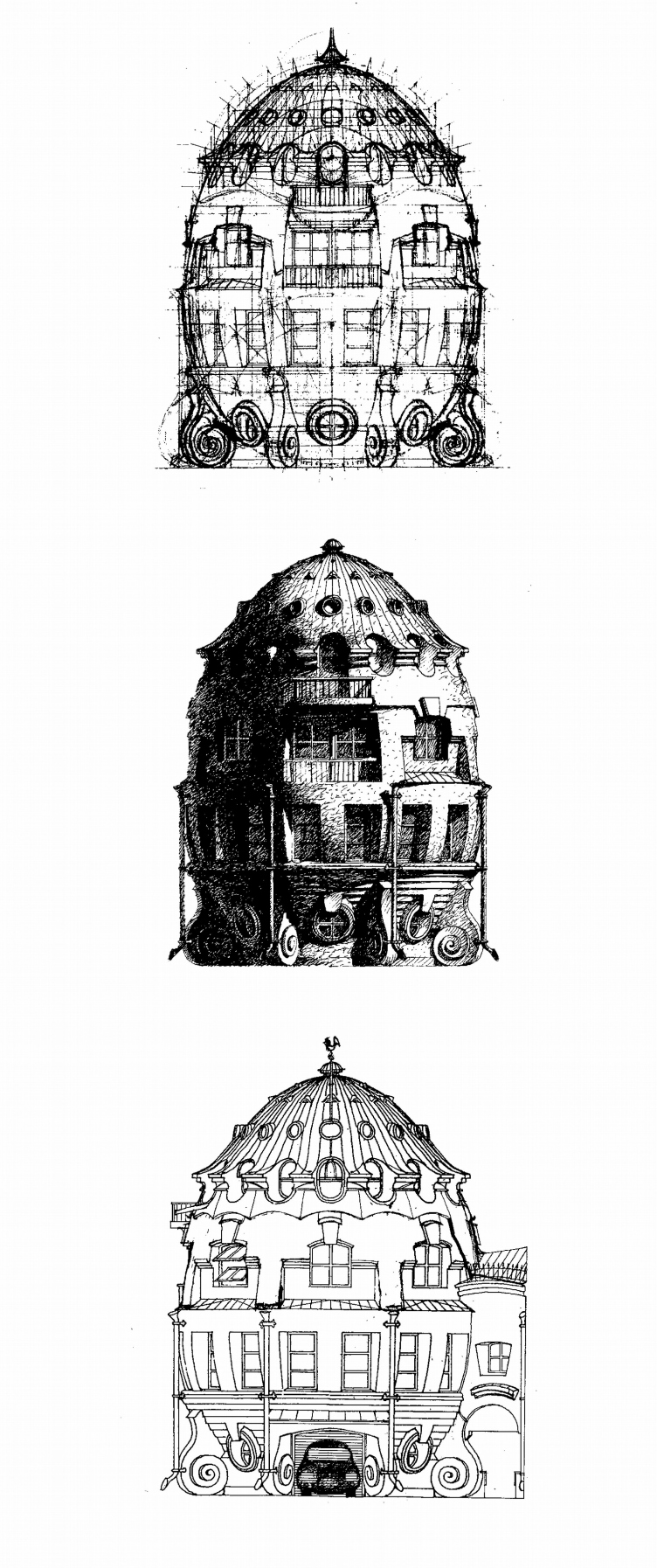

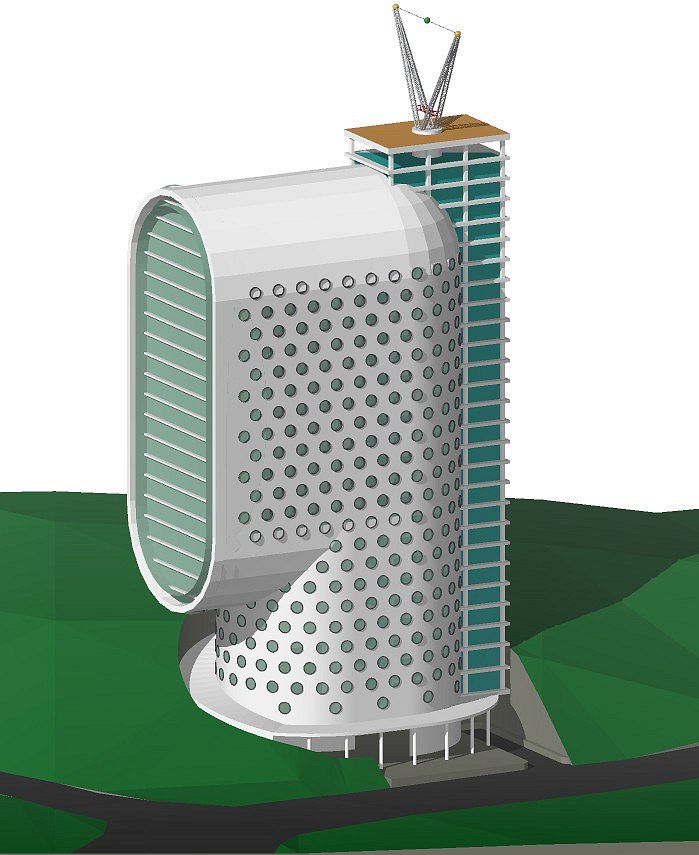

Когда появились ваши поразившие общее воображение дома – дом-яйцо и дом «Патриарх» – то я как раз подумал, что это продолжение той же линии. В них ведь очень ощутим этот аспект иронии. Соединение мечты и наивности с историческими увлечениями. Манилову, я думаю, они бы необыкновенно понравились. Помните у него дети – Алкид и Фемистоклюс. Яйцо и Патриарх.

Ирония – одна из граней архитектуры, которая, увы, никогда к этому не сводится. Архитектура это то, во что люди или государство вкладывают безумные деньги, и им не до шуток. Деньги, которых никогда не будет у тех, кто это реально делает. Но что-то сделать можно. И чем глубже архитектура, тем больше в ней должно быть разных граней и уровней. Возможна и плоскость иронии, истории, подсознательных смыслов, мечтаний. С моей точки зрения, если это присутствует, то сам образ получается интереснее. Это людей задевает, может и коробить. Человек увидит вещь, и она ему не понравится, активно. И он даже уедет из страны, и все время вспоминает, что вот, почему-то не могу я забыть эту вещь. Значит, что-то в этом есть. Когда люди – не обязательно специалисты – смотрят на этот объект и не могут сразу определить, как к нему относиться, да – нет, а видят большую гамму, то это интересно. Это создает многоуровневую структуру.

Но вряд ли такой взгляд возможен в ваших нынешних занятиях.

Тогда была эйфория от некоторой возможности. Теперь такое пробить нереально. «Маниловский проект» – это мечтание в чистом виде. Оно смогло реализоваться в Москве в каких-то объектах. Сейчас такое уже невозможно.

Сейчас бы вы не построили дом-яйцо?

Ну, надо танком надавить, чтобы построить полскорлупки.

И поэтому вы ушли от «мечтания в чистом виде» к бюрократической урбанистике?

Я вам честно рассказал, как работает машина по согласованию проектов. Три-четыре проекта в минуту, конвейер по производству стандартных изделий. Тут очень важно, кто может конвейер остановить. Пройти с нестандартным проектом. Кто имеет право на внесистемное действие. Сейчас, чтобы построить дом-яйцо, нужно быть Фостером или Захой Хадид.

То есть мечтать у нас разрешено только иностранцам?

Мечтать разрешено всем. Но вот билеты на реализацию мечты теперь продается только в кассе для интуристов. Однако, как всегда было с этими кассами, при наличии некоторого административного ресурса туда тоже можно пролезть. Я примерно это и делаю. Я хорошо понимаю, что вот такой проект, как дом в Хлыновском тупике, который мы сейчас заканчиваем строить, я бы без моей нынешней административной позиции никогда реализовать не смог.

И вы ради этого занимаетесь урбанистикой?

Нет, конечно, не только ради этого. Урбанистика увлекательна сама по себе. Но открывающиеся возможности действительно доставляют мне большое удовольствие.

Я люблю свою мастерскую, мне нравится непосредственное общение с людьми. Мне нравится обсуждать проект, его проговаривать, рисовать, видеть, как это рождается. Мне нравится архитектура как искусство, а в искусстве всегда должно быть что-то непосредственное, что-то прямо от автора. Знаете, Матисс делал декупажи – композиции из вырезанной цветной бумаги – но бумагу при этом он красил сам. Это не технологично, не вписывается в конвейер. Значит, нужно создать специальные условия для того, чтобы это могло существовать. Я и создал.