Круглый стол в МАРШ. Фотография Аллы Павликовой

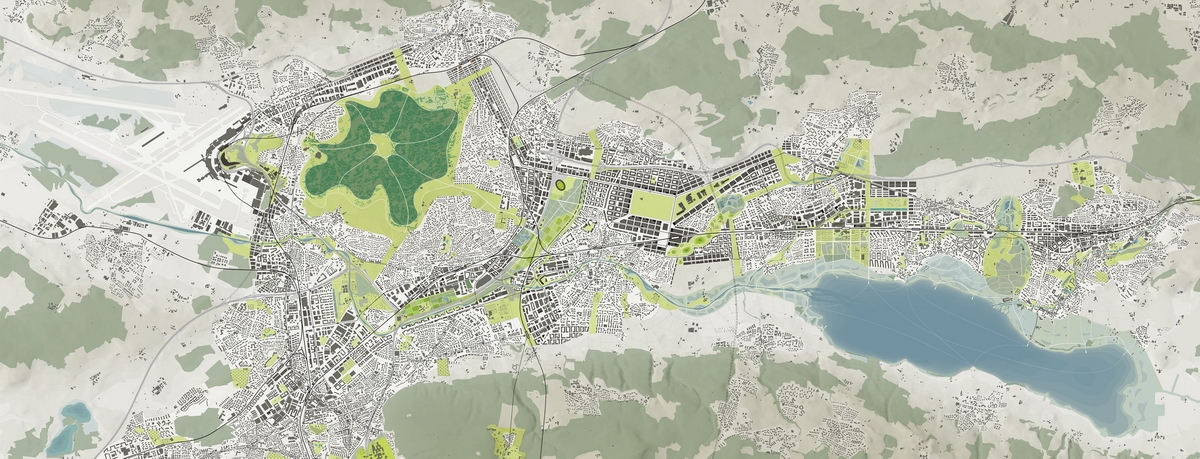

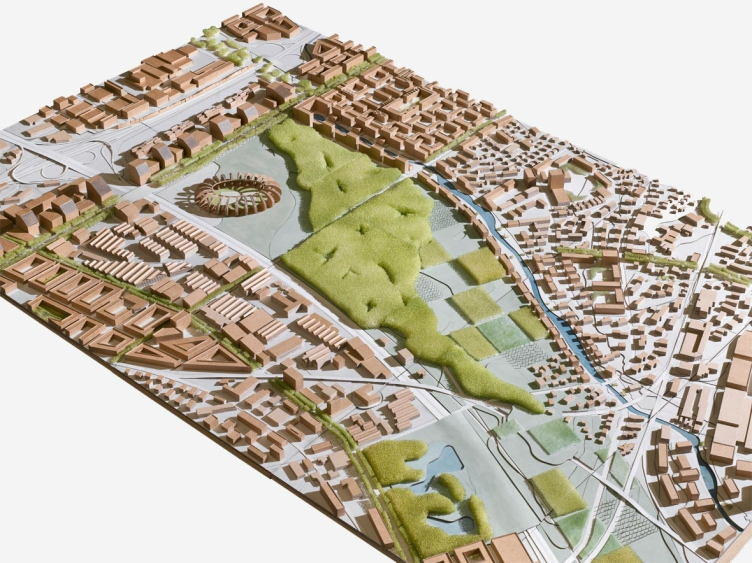

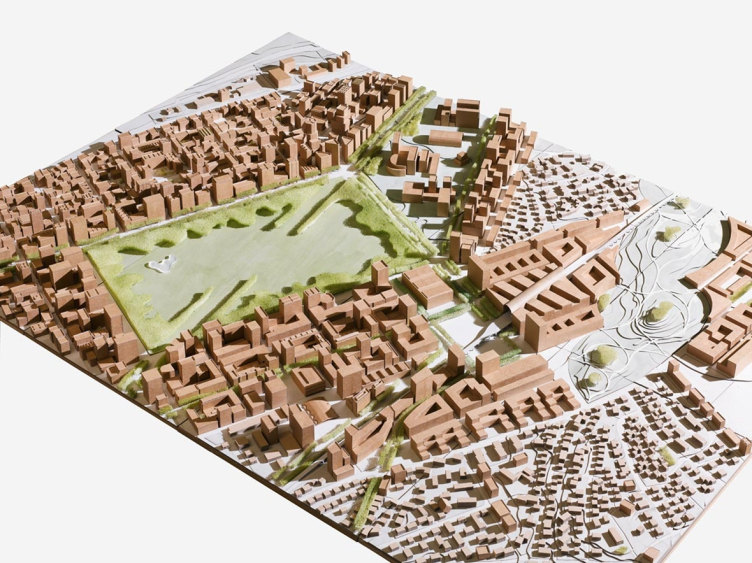

Проект аггломерации в районе Глатталь. Группа «Крокодил». Изображение с сайта poolarch.ch

Проект аггломерации в районе Глатталь. Группа «Крокодил». Изображение с сайта poolarch.ch

Проект аггломерации в районе Глатталь. Группа «Крокодил». Изображение с сайта poolarch.ch

Проект аггломерации в районе Глатталь. Группа «Крокодил». Изображение с сайта poolarch.ch

Проект аггломерации в районе Глатталь. Группа «Крокодил». Изображение с сайта poolarch.ch

Проект аггломерации в районе Глатталь. Группа «Крокодил». Изображение с сайта poolarch.ch

На примере масштабного проекта новой агломерации в долине реки Глатт (Глатталь) к северу от Цюриха, разработанного его бюро в составе архитектурной группы «Крокодил» (также туда вошли EM2N Architekten и др.), Андреас Зондереггер показал, как может проявляться гражданская позиция архитектора в Швейцарии и как он взаимодействует с городом и обществом, для которых архитектурное проектирование – это лишь инструмент реализации социальных и культурных запросов. Об этом говорили и в ходе круглого стола, пытаясь понять, возможен ли в России подобный подход к архитектуре.

Андреас Зондереггер и Александр Острогорский. Фотография Аллы Павликовой

Как оказалось, поставленная швейцарскими коллегами и столь важная для успешного развития любого города тема не слишком актуальна в нашей стране: людей в зале было немного – ни большого количества практикующих российских архитекторов, ни, тем более, представителей общественности замечено не было. Очевидно, это весьма показательно. Как заметил в своем докладе Андреас Зондереггер, архитекторы, и не только российские, еще со времен раннего модернизма и зарождения мысли о том, что они могут спроектировать буквально все – от маленькой вилки до целой вселенной, стали считать себя чуть ли не богоподобными. Только сейчас, по словам докладчика, в профессии происходит перелом: осознается несправедливость подобного мнения. Архитектор начинает понимать, что он лишь исполнитель задач, поставленных перед ним клиентом, властью, городом. А раз это так, то он просто обязан считаться с их интересами. Однако в силу былой убежденности в уникальности своего назначения, он все еще отказывается нормально коммуницировать с обществом и осознавать себя его частью. Что же касается представителей общественности, то сама идея интересоваться мнением людей о проекте появилась не так давно, примерно в 1970-е гг. Но беда в том, что эти люди редко знают, чего именно они хотят: гораздо легче они отвечают на вопрос о том, чего им не хочется категорически. Поэтому, пока дело не касается выражения протеста, привлечь внимание общества непросто.

Андреас Зондереггер,

архитектор, партнер Pool architecten:

«Восприятие роли архитектора сегодня сильно изменилось. Это можно легко объяснить глобализацией, но есть и другие причины. К примеру, появление «звездных» архитекторов. Люди знают всего несколько имен, которые оказались на слуху в связи со строительством тех или иных знаковых объектов. Все же прочие специалисты, способные действительно стать настоящими помощниками в реализации важнейших общественных задач, оказались вне архитектурного мира, сузившегося до нескольких имен. Что же касается позиции самого архитектора, то он и не должен стремится к известности. Его задачи куда более утилитарные. К примеру, важно, чтобы, проектируя, он научился мыслить не в масштабах здания и даже улицы, но района и города, выступая своего рода дирижером большого оркестра».

Евгений Асс. Фотография Аллы Павликовой

Евгений Асс,

ректор школы МАРШ,

активно поддержал позицию Андреаса Зондереггера:

«Полезно «приземлить» профессию архитектора, показать, что она может быть бытовой и очень социально значимой. Наша беда – отсутствие инициативных проектов. Большинство социальных проектов – это инициатива исключительно государства. Архитектор же остается в стороне, бездействует».

Александр Острогорский,

журналист, преподаватель МАРШ,

не согласился с швейцарским архитектором. По его мнению, архитектор не должен быть «дирижером», он должен работать в одной большой мультидисциплинарной команде. Мнение об утрате архитектором особого статуса – это просто миф, этого статуса у него никогда и не было. Архитекторам надо перестать вариться в собственном соку и мечтать об особом положении в обществе, а вместо этого научиться вести диалог с самыми разными группами населения:

«В России мы видим массу дискуссий о роли архитектора, но большинство из них проходит в кругу одних только архитекторов. Ни гражданские активисты, ни представители местных сообществ, ни блогеры, ни политики в этих дискуссиях не участвуют. В такой ситуации не может получиться полноценного диалога. Люди архитектурой не интересуются, поэтому никогда не обратятся к ней лицом, если сами архитекторы не начнут разговаривать с людьми».

«Вы правы, когда говорите, что образ архитектора как дирижера себя изжил, – подхватил Андреас Зондереггер – Тем не менее, на архитекторе лежит вся ответственность за возводимый объект, поэтому именно он должен руководить процессом. Например, в нашем проекте мы взяли на себя руководство 25-ю командами».

«Мы задаем вопрос о роли архитектора в жизни общества. Но как и когда так случилось, что он из этой жизни выпал и забыл о том, что происходит в обществе? – продолжил разговор Евгений Асс – Нашей профессии свойственен дуализм, ведь архитектор, являясь неотъемлемой частью общества, так или иначе навязывает ему определенный образ жизни. Я и сам в глубине души считаю себя демиургом и не понимаю, почему общество не соглашается с такой позицией. Это, конечно, шутка, но некоторая неприязнь, если не ненависть общества по отношению к архитекторам, действительно, существует. Я никогда не слышал, чтобы люди ненавидели, скажем, производителей сыра, но архитекторов не жалуют в большинстве стран мира. В какой момент архитектура перестала быть волшебством? Наверное, это произошло в период индустриализации городов, когда архитектор решал самые что ни на есть земные задачи. И, наверное, сегодня не нужно стремиться вернуть утраченный статус. Напротив, нужно еще больше приблизить профессию к проблемам простых людей».

Евгений Асс и Никита Токарев. Фотография Аллы Павликовой

В деле осознания профессии архитектора, как важной и социально значимой, важен образовательный аспект – уверен

Никита Токарев,

директор школы МАРШ:

«Если на этапе образования не поднимать вопрос социальной и гражданской ответственности, то у нас в стране просто не останется думающих архитекторов. Архитектор должен хорошо чувствовать не только пространство и форму, он должен обладать особой эмпатией – чувствовать людей. В России мало архитекторов принимают участие в гражданских проектах, интересы жителей тоже никто особо не представляет. Поэтому крайне важно сегодня попытаться вдохнуть новую идею в архитектурную профессию».

Людовика Моло. Фотография Аллы Павликовой

Людовика Моло,

куратор программы «Swiss made в России», Международный институт архитектуры i2a,

рассказала о том, как важен образовательный аспект в архитектурной профессии на самом раннем этапе развития:

«Три года назад мы пришли к мысли, что для налаживания диалога с обществом необходимо для начала научиться говорить с детьми. Обучая детей, рассказывая им об основах профессии, мы таким образом пытаемся достучаться и до их родителей, и одновременно воспитываем новое, по-иному мыслящее поколение. Поначалу мы взяли за основу образовательную модель подобной школы в Хельсинки. На некоторое время мы сами стали учениками этой школы, чтобы понять процесс изнутри. Сегодня мы самостоятельно занимаемся с детьми дошкольного возраста, изучая с ними самые разные стороны архитектуры – от простых типологий до современных строительных техник. Мы обсуждаем с детьми такие сложные темы, как качество жизни и среды, формирование городского пространства и т.п. Мы уверены, что рано или поздно эти знания, привитые с детства, перейдут на более высокий уровень и станут обсуждаться уже в политических кругах».

Обсуждался в рамках дискуссии и вопрос конкурсной практики – широко распространенной в европейских странах и только-только приобретающей важность в России. Андреас Зондереггер рассказал, что все его проекты были созданы в конкурсном формате. Но, по словам Евгения Асса, конкурсы в Москве проводятся только для знаковых объектов. Представить себе, что в России каждый строящийся дом станет предметом конкурса, пока сложно.

Елена Гонсалес. Фотографи Аллы Павликовой

Елена Гонсалес,

архитектурный критик и куратор экспозиции «Конкурсы» на Арх Москве-2014,

уверена, что это очень перспективное направление, вызвавшее живейшие интерес и со стороны архитекторов, и со стороны общества. [Александр Острогорский, напротив, попросил для начала доказать состоятельность данного инструмента и его необходимость в нашей стране, прежде чем безоговорочно перенимать опыт других стран в части проведения конкурсов. – уточнение от А. Острогорского: « – я строго говоря имел в виду, что не уверен, что конкурсы могут хорошо работать именно на уровне потребностей местных сообществ так, как это бывает в Европе, где местное самоуправление сильнее, особенно в части распределения финансов. Вообще же я думаю, что конкурсы это хорошо, и делать их надо именно по глобальным стандартам.» ]

Программой «Swiss made в России» обмен опытом между двумя странами не ограничится. Алессандро Мартинелли, директор Международного института архитектуры i2a, заявил, что необходимо продолжить читать лекции, расширяя лекционную программу, приглашать разных специалистов, проводить совместные семинары и воркшопы. Евгений Асс, со своей стороны, предложил провести выставку о жизни и творчестве не «звездных», а рядовых архитекторов Швейцарии и России.