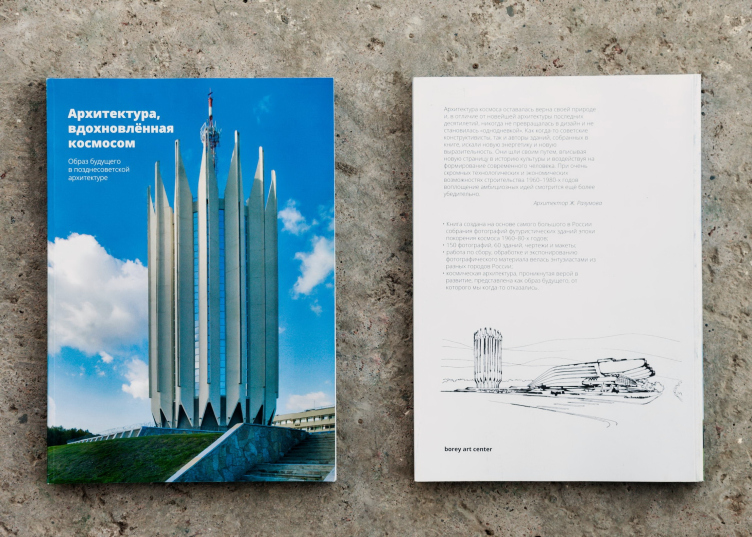

Книга «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре». Фото предоставлено Владимиром Ивановым

Книга «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре». Фото предоставлено Владимиром Ивановым

Тотальный театр

Вопреки известному высказыванию В. И. Ленина о том, что кино – это для нас важнейшее из искусств, в СССР театральное искусство ставилось выше кинематографического, а кинематограф тяготел к театральности. Советское общество можно назвать «театроцентричным». Следуя традициям русского дореволюционного театра (в котором театр, по словам Гоголя, был трибуной), советский театр стремился использовать зрелищные возможности для приобщения человека к высшим смыслам, заложенным в искусстве. Для советского человека поход в театр был не просто going out in the evening, а скорее образовательным мероприятием. Как следствие, театральные постановки были ближе к священнодейству литургии, чем к зрелищу гладиаторского боя.

Схема «Театральное строительство в СССР. Драматические и музыкальные театры, ТЮЗы.» Книга «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре». Фото предоставлено Владимиром Ивановым

Театр давал возможность не только синтезировать разные виды искусства, но и снимал барьеры между зрителем и разыгрываемыми событиями, делал его сопричастным духовному миру спектакля. Это стремление к интеграции присутствует в советской театральной архитектуре на всех этапах её развития. От проектов спектаклей-празднеств 1920-х годов (возродивших в XX веке традиции ренессансного уличного театра) через синтетические театры и театры-форумы сталинской эпохи – к тотальному театру (драматический театр в Великом Новгороде), где сама архитектура была подчинена нуждам театра.

В советское время была преодолена элитарность театра: театр переставал быть привилегией меньшинства. Для воспитания массового театрального зрителя было необходимо массовое театральное строительство. В период с 1926 по 1985 год было выстроено несколько сотен театров, при этом пик строительства приходится на 1960–80-е годы. Театру отводится главенствующая роль в градостроительстве: если на Западе театр нередко был лишь частью общественно-делового центра города (или встраивался в торговые помещения), то советский театр формировал вокруг себя новый центр города или новый городской квартал.

В середине 1960-х годов советским правительством принимается негласное решение о начале строительства крупных театров в каждом городе с населением свыше 200 тыс. человек. При их строительстве практически не использовались типовые проекты, учитывались национальные или региональные особенности места. Проектирование большинства театров велось силами двух московских проектных институтов:

– подчинённого Минкульту СССР Государственного института по проектированию театрально-зрелищных предприятий (Гипротеатр);

– подчинённого Госстрою СССР Центрального научно-исследовательского и проектного института типового и экспериментального проектирования зрелищных и спортивных сооружений (ЦНИИЭПим. Б. С. Мезенцева).

Государственный академический театр оперы и балета Литовской ССР. 1968–74, Институт проектирования городского строительства в Вильнюсе, архитектор Е. Н. Бучюте, дизайнер Ю. Маркеев. Фото из книги «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре».

Параллельно велась работа по анализу современной и исторической практики строительства театральных зданий, социологические опросы режиссёров и работников театра. Это делалось силами Союза архитекторов СССР, журнала «Архитектура СССР» и отделений научно-исследовательских работ в проектных институтах.

Кроме того, проводились конкурсы на разработку концепции театра будущего: конкурс Союза архитекторов СССР на архитектуру «тотального театра» (начало 1970-х), студенческий конкурс «Театр для будущих поколений» (1977), всесоюзный конкурс на перспективный театр (1978). Эти конкурсы были своеобразными смотрами футуристической архитектуры: большинство проектов не предназначалось непосредственно для строительства, однако они давали архитекторам возможность визуализировать свои архитектурные идеи и обсуждать их. Так, например, многие положения бумажного проекта «тотального театра», предложенного В. А. Сомовым, были впоследствии воплощены им в архитектуре драматического театра в Великом Новгороде.

Манифест к проекту под девизом 618033 на конкурс «тотального театра».

Архитектор В. А. Сомов. Начало 1970-х. Из личного архива автора (сохранены орфография и пунктуация оригинала).

1. Театр со свободным или тотальным сценическим пространством, максимальными средствами воздействия на зрителя

2. Ликвидация «архитектурного театра» с его временными характеристиками, чуждыми характеристикам места действия спектакля сегодняшнего дня

3. Расширение круга средств «приближения» зрителей к образным характеристикам времени спектакля сегодняшнего дня

4. Объема театра нет: он органически «скрыт» в любом другом объеме или рельефе местности, не имеющем устаревших характеристик т. н. театральной архитектуры

5. Есть «Зона театра» или «Место действия»

6. У входа в театр – декорации и атрибуты времени спектакля сегодняшнего дня

7. Над входом – цветомузыкальный экран, своими динамическими изображениями «приближающий» [зрителей] к «месту действия» спектакля сегодняшнего дня

8. После вестибюля – движущаяся дорожка или эскалатор фойе – встреча с артистами в костюмах спектакля, декорации

9. Вход не в зрительный зал, а на сценическую площадку – впечатление причастности к действию

10. Свободное, не подчиненное жесткой геометрической схеме построение пространственного зала

11. Вся технология спектакля обнажена – включение зрителей в действие

12. «Эффект присутствия», «контакт с актерами»

13. Обеспечение всех основных форм восприятия и их разновидностей в одном театре с сохранением количества зрительных мест

14. Основные – объемное – круговое – пространственное

15. Формы – горельефное – трехстороннее – расположение

16. Восприятия – барельефное –фронтальное – зрителей

17. Кольцевая сцена с её непрерывностью действия – «время, пространство, движение». Особая подвижность и видоизменяемость

18. Различные сценографические замыслы – одновременно

19. Впечатление действия зрителей и наоборот

20. Театр как конструктивно осуществленный замысел со всеми свойственными ему ограничительными требованиями – дематериализован – и вместо этого приобрел характер инструмента, который может существовать в любых условиях

21. Отсутствие (материальных и визуальных) всех стационарных, создающих архитектуру потолков, стен, полов…

22. Театр будущего

Драматический театр в Новгороде Великом

1973–87, Гипротеатр, архитектор В. А. Сомов

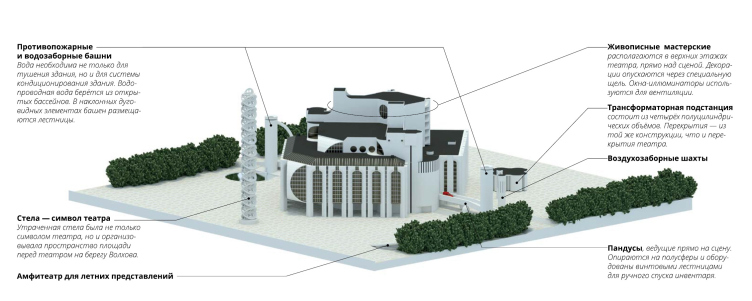

Драматический театр в Новгороде Великом. 1973–87, Гипротеатр, архитектор В. А. Сомов. Аксонометрия из книги «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре».

Когда в 1973 г. в Минкульте СССР принимается решение о строительстве нового театрального здания в Новгороде Великом, этот старинный русский город уже был крупным туристическим центром со сложившимся ядром, и одновременно – промышленным центром, где активно велось строительство жилья и инфраструктуры. Таким образом, одна часть города представляет собой музейное пространство, другая – «спальные районы». До сих пор большой проблемой Новгорода остаётся необходимость соединения этих пространств.

Драматический театр в Новгороде Великом. 1973–87, Гипротеатр, архитектор В. А. Сомов. Фотография из книги «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре».

Для театра отводится участок в парке на Софийской стороне, прямо на берегу Волхова, в «буферной зоне» между историческим ядром и кварталами новостроек. Перед проектировщиками ставилась задача – с одной стороны, следовать историческому контексту, с другой стороны, «продлить» исторический центр города, внеся в него сомасштабный современному Новгороду элемент. И хотя театр, конечно, является постройкой абсолютно современной, и все архитектурные аллюзии в ней весьма условны, но всё-таки интуитивно театр В. А. Сомова оказывается созвучен старым новгородским церквям. На их фоне здание театра приобретает особое космическое звучание. Задумкой архитектора было заранее настроить зрителя на восприятие театрального действа. Это делалось и за счёт театральных элементов в архитектуре, и за счёт подсветки: предполагалось подсвечивать мрамор в цветовой гамме того спектакля, который шёл в этот вечер на сцене. Круглые светильники должны были быть установлены на разных уровнях на специальных трубках по периметру театра.

Театр представляет собой сложную систему поставленных друг на друга объёмов. Приёмы современной архитектуры – остеклённое фойе, освобождение пространства на уровне первого этажа – сочетаются с пластикой новгородской архитектуры. Для неё характерна плавность линий, активное использование арочных форм, отсутствие несущих столбов – и всё это мы можем найти не только во внешнем облике здания, но также и в его интерьерах, прежде всего в фойе театра.

Кроме того, архитектор В. А. Сомов стремился воплотить в своей новгородской постройке принципы современной театральной архитектуры, которые были сформулированы им в бумажном проекте для конкурса Союза архитекторов СССР. Суть его замысла состояла в том, чтобы театр «выплеснулся» за пределы сцены и чтобы в архитектуре выразилась условность театрального действия. Какими средствами это достигалось? Вокруг центрального объёма архитектор проектирует многочисленные вспомогательные постройки в той же стилистике. Трансформаторные подстанции, противопожарные башни, воздухозаборные шахты – все эти постройки служат своего рода бутафорией, вынесенной за пределы сцены. Кроме того, при оформлении фасада – а главным его элементом является аркада – архитектор использует приём разомкнутых арок: арка, всегда считающаяся прочной опорой, без замкового камня приобретает иллюзорный, театральный характер. Благодаря специальной консольной пространственной конструкции из типовых элементов (конструктор О. Г. Смирнов), архитектурное решение приобретает внутреннее единство. Одна и та же конструкция использована для перекрытий зрительного зала, для покрытия площадки вокруг театра, при проектировании вспомогательных построек и стелы-знака перед театром.

Драматический театр в Новгороде Великом. 1973–87, Гипротеатр, архитектор В. А. Сомов. Фотография из книги «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре».

Пространственная сборно-монолитная железобетонная структура

Технические характеристики театра:

Размер участка – 4 га

Длина пандусов – 80 м

Вместимость театра – 850 мест

Ширина игровой площадки – 27 м

Трёхчастная сцена с 16 вариантами трансформации

Театр облицован белоснежным карельским мрамором без рисунка

Архитектор В. А. Сомов:

«Я родился в Херсоне, на Украине, и вообще-то приехал в Москву поступать во ВГИК на операторский факультет. Но я опоздал к экзаменам, и пришлось поступить в МАРХИ, о чём никогда не жалел. Профессия оператора во многом созвучна профессии архитектора: это решение вопросов, связанных с пространством, композицией, освещением, цветом и тем, как всё это развёртывается во времени. Быть кинооператором или архитектором – это значит познавать одни и те же законы искусства».

Владимир Александрович Сомов (род.1928) окончил Московский государственный архитектурный институт, где учился у академика Г. Б. Бархина, теоретика театральной архитектуры (книга «Архитектура театра», 1947) и автора плана послевоенного восстановления Севастополя. Впоследствии учился у архитектора П. В. Крата – эмигранта, который учился и работал в Белграде, а затем вернулся в СССР. Работал сначала в ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий, где спроектировал курортный городок «Донбасс» в Ялте (1958–69), а затем в Гипротеатре. Его главными работами стали театральные здания в Новгороде Великом (1973–87) и в Благовещенске (1969–2007). В. А. Сомов активно работал над архитектурной графикой по собственному методу архитектурного проектирования на основе геометрических преобразований.

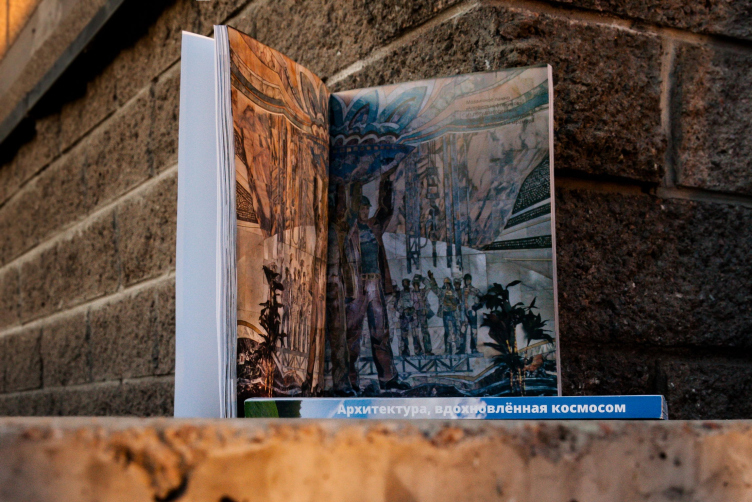

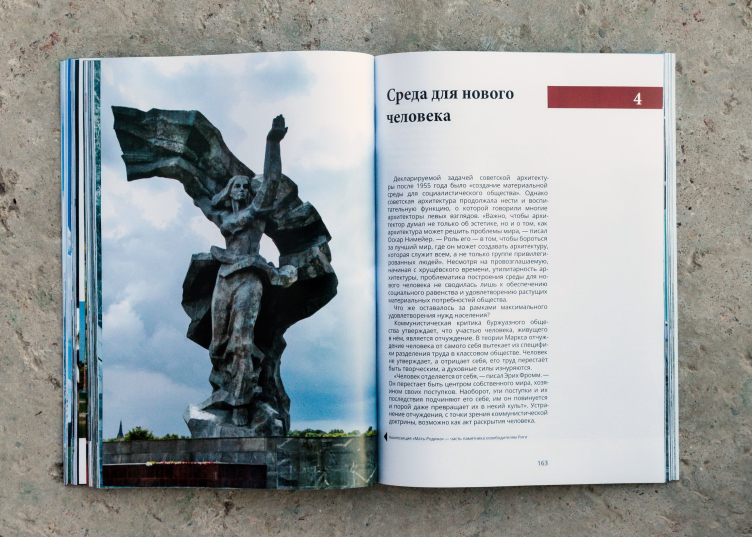

Книга «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре». Фото предоставлено Владимиром Ивановым

Книга «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре». Фото предоставлено Владимиром Ивановым

Книга «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре». Фото предоставлено Владимиром Ивановым

Книга «Архитектура, вдохновлённая космосом. Образ будущего в позднесоветской архитектуре». Фото предоставлено Владимиром Ивановым