Иван Крамской, художник, чье перо было несколько точнее кисти, написал про великого русского пейзажиста Ивана Шишкина «Шишкин – верстовой столб русского пейзажа». Имелось в виду, что до Шишкина и после русский пейзаж – два разных вида искусства. До него пейзаж это приличная картинка над столом в кабинете. После – эпический образ России, предмет национальной гордости. Вспоминая эту цитату, скажу, что Николай Полисский – верстовой столб русского лэнд-арта. До него – это опыты художественных маргиналов. После – ландшафтные фестивали, собирающие многотысячные толпы людей. Это принципиальный сдвиг в структуре функционирования современного искусства в России. Поэтому – верстовой столб.

История русского лэнд-арта кратка, предшественниками Николая Полисского здесь по сути является только группа «Коллективные действия» Андрея Монастырского, просуществовавшая с 1975 по 1989 год. Сходств между ними мало и различия важнее, чем сходства. «КД» в своем социальном функционировании были маргинальной художественной группой, свое искусство рассматривали как вариант концептуализма, а в своих лэнд-акциях опирались на традиции зауми и абсурда. Специфика существования искусства в советских условиях сделала эту группу чрезвычайно важным явлением - общество подспудно основывалось на идее жесткой вертикальной иерархии духовных ценностей, и самое герметичное искусство воспринималось как самое элитарное. «КД» входили в центр художественной элиты позднего нонконформизма. Но они представляли такой тип бытования искусства, когда оно априорно не понимается никем, кроме узкой группы адептов, и являет собой разновидность ритуала для посвященных, влючающего в себя сценарии пародирования и самого ритуала, и посвящения. Перефразируя известного автора, про этих художников можно сказать, что они страшно далеки от народа.

Тот уникальный сдвиг, который произвел Николай Полисский, заключается в изменении типа функционирования искусства. Его произведения создают жители деревни Никола-Ленивец. Это не следует переоценивать – замысел произведений, естественно, идет от художника, самим крестьянам не пришло в голову строить зиккурат из сена или акведук из снега. Но не стоит и недооценивать. Никому в мире еще не приходило в голову скрестить концептуализм с народными промыслами.

Два обстоятельства, по-видимому, сыграли свою роль в этом открытии. Во-первых, художественный опыт группы «Митьки», к которой принадлежал в 80-90-е гг. Николай Полисский. Художественную стратегию митьков можно с известной степенью огрубления описать как концептуальный примитив. Классический авангард, как известно, весьма активно контактировал с примитивом (Анри Руссо, Пиросмани). Художники-митьки», на мой взгляд, попытались сочинить, чем бы мог быть примитив на базе инсталляции, акции, перформанса.

Примитив – некоторый шаг в сторону народного искусства, по крайней мере, ему уже никак не подходят заумь и абсурд. Примитив апеллирует к понятности. Но до народных промыслов здесь еще далеко. Простота примитива провокационна, она появляется там, где ее не ожидаешь – в высокопрофессиональном искусстве. Простота народного промысла естественна и никого не провоцирует.

Для понимания того, что предложил Полисский, надо учесть, что по образованию он – художник-керамист. Опыты русских художественных промыслов эпохи модерна рубежа XIX-XX веков, мастерских Талашкина и Абрамцева для него своего рода букварь, естественный образ действий. Именно отсюда, как мне кажется, рождается фантастическая идея соединить народные промыслы с концептуализмом – такого нарочно не придумаешь, эта фантастическая констелляция родилась просто из опыта жизни.

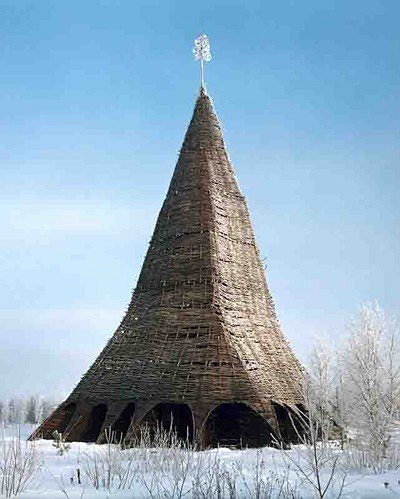

Все это – необходимое предисловие. Самый важный для меня вопрос – что оказалось содержанием этих концептуальных народных промыслов. Николай Полисский соорудил зиккурат, акведук, средневековый замок, колонну наподобие колонны Траяна, колонную улицу наподобие Пальмиры, триумфальную арку наподобие парижской, башни наподобие шуховской и Останкинской. Они не буквально похожи на свои прототипы, а так, будто молва изустно донесла до крестьян Никола-Ленивца слух об этих сооружениях, и они построили их так, как представляли по рассказам. Это архетипальные сюжеты архитектуры, формулы архитектурных эпох.

Те же сюжеты в том или ином виде оказывались основными для «бумажной архитектуры» 80-х гг. Античные руины, средневековые замки и величественные башни мы находим в фантазиях Михаила Филиппова, Александра Бродского, Ильи Уткина, Михаила Белова и других мастеров-бумажников. Я далек от предположения, что Николай Полисский находится под влиянием этих мастеров, это было бы нелепо. Но как объяснить обращение к одним и тем же темам?

Здесь необходимо сказать несколько слов о специфике бумажного проектирования 80-х. Это были проекты, подававшиеся на концептуальные архитектурные конкурсы в Японии. Молодые русские архитекторы выигрывали эти конкурсы в большом количестве, фактически каждый год с 1981 по 1989 они получали по нескольку премий.

С одной стороны, это было продолжение традиционной линии советского концептуального проектирования, прежде всего авангардного, и отчасти 60-х гг. Концептуальное проектирование – своеобразной миф русской архитектурной школы. Из-за того, что большинство проектов русского архитектурного авангарда осталось нереализованными, но повлияли на мировой модернизм, в России традиционно считается, что концептуально наша школа чрезвычайно сильна. На инерции этого мифа и на его продолжении бумажная архитектура и строилась. Однако, она весьма существенно отличалась от предшествующих эпох.

Авангардное концептуальное проектирование было существенным образом завязано на социальную утопию. В сегодняшней, отказавшейся от коммунизма России, этот аспект архитектурного авангарда предпочетают не замечать, рассматривая конструктивизм как внеидеологический формальный эксперимент. Но такой взгляд существенно обедняет авангардную архитектуру. Сами характеристики формы, которые искали авангардисты – новизна, аскетизм, взрывной, алармистский характер архитектуры – все это было порождено революцией. Русское концептуальное проектирование авангарда было непосредственно связано с социальным утопизмом, и именно к этому материалу в строгом смысле применим термин «архитектурная утопия».

В отличие от этого, архитекторы-бумажники 80-х гг. в силу специфики отношений позднесоветской интеллигенции с советской властью испытывали тяжелое отвращение не только к коммунистической идее, но и вообще к любой социальной проблематике. В бумажных проектах 80-х можно найти множество разнообразных идей, формальных сценариев, но в них практически никогда не встречается социального пафоса. Это не утопии, это архитектурные фантазии.

Фантазия вообще говоря – дело свободное, но замечено, что разные эпохи фантазируют в разные стороны. Если говорить о позднесоветском времени, то здесь почему-то так получилось, что господствующим направлением фантазирования оказались поиски архетипов и символов, в большей степени в прошлом, чем в будущем. Культура интересовалась мифами, древними текстами, забытыми смыслами, тайными знаками. Отчасти, вероятно, это можно рассматривать как некий вариант постмодернизма, хотя в самом подходе к этим материям проглядывал какой-то неуместный для постмодерна фундаментализм. Ирония не была свойственна этой культуре. Это стремление выйти к неким фундаментальным основам культуры в равной степени характеризовало образцы высокой гуманитарной науки (работы Сергея Аверинцева, Владимира Топорова), элитарное (Андрей Тарковский) и массовое (Марк Захаров) кино, позднюю живопись нон-конформизма (Дмитрий Плавинский) и театральную декорацию (Борис Мессерер) – оно захватило самые разные области культуры.

Мне представляется, что инсталляции Николая Полисского вырастают именно из этой культуры. Он строит не шуховскую башню, но архетип этой башни, не замок, но архетип замка. Сами характеристики его объектов – таинственность, символичность, вневременность, абстрактность – делают эти вещи вполне созвучными духу ушедшей эпохи 70-80-х гг.

Именно этим объясняются, на мой взгляд, те переклички с бумажной архитектурой 80-х, о которых я говорил выше. И здесь начинается уже собственно архитектурная история. После завершения СССР характер российской архитектурной жизни резко поменялся. Страна переживает десять лет строительного бума, архитекторы завалены заказами, ничего помимо зданий их больше не интересует. Российское концептуальное проектирование прекратилось, по сути, бумажники были последним поколением русских архитекторов, которых архитектура интересовала бы как идея, а не как практика, причем в первую очередь – практика бизнеса.

Я бы сказал, что благодаря Николаю Полисскому русское концептуальное проектирование не умерло. Особенность концептуального проектирования этой, пользуясь выражением Арона Бецкого, «архитектуры помимо зданий», является не только то, что здесь мы обнаруживаем какие-то новые идеи, которыми впоследствии вдохновиться реальная архитектура. Чаще всего этого как раз не происходит. Однако, концептуальное проектирование ясно проявляет, чем живет школа, какова структура ее желаний. И с этой точки зрения произведения Николая Полисского невероятно примечательны.

Предположим, что перед нами прежде всего концептуальное проектирование. Что можно сказать о школе, у которой такие концепции?

Во-первых, она мечтает об уникальных, фантастических, невероятных объектах. Русское концептуальное проектирование по-прежнему, как и в «бумажные» времена, не интересуют социальные программы, новые модели расселения, поиски новых форм быта. Она мечтает о возведении объектов, чье значение было бы соотносимо с римскими акведуками, ближневосточными зиккуратами и замками крестоносцев. Она мечтает о зданиях-аттракционах. Это достаточно редкий тип архитектурной фантазии, когда рефлексия архитектуры замкнута на нее же, на формальные поиски. Мечтают не о новой жизни. Мечтают о фантастически прекрасной архитектуре, от которой бы дух захватывало.

Во-вторых, я бы сказал, что главной проблематикой школы является некоторая опасливость, сомнение в уместности своих мечтаний. Если говорить о работах Николая Полисского в архитектурных терминах, то окажется, что главным содержанием этих работ является забота о вписанности объекта в ландшафт. Я думаю, что это как раз и позволяет говорить об этих работах как об архитектуре. Классический лэнд-арт вообще-то совершенно не озабочен этой проблематикой, напротив того, он постоянно вносит в ландшафт то, чего там не может быть, и никогда не было – целлофановую упаковку, металлическую траву, песок и гальку с другого полушария. Полисский носится со своими полями как с собственными детьми, долго и старательно придумывая формы, которые бы идеально им подошли, которые прямо из них бы и выросли. Для него насадить металлическую траву – все равно, что надеть ребенку парик из колючей проволоки. Я мечтаю построить башню так, чтобы не ранить землю.

Наконец, третья особенность, на которую я хотел бы обратить внимание. Опять же, если говорить о созданиях Полисского как об архитектуре, то нельзя не обратить внимание на то, что все эти сооружения – по сути руины. Не акведук, но руина акведука, не колонна, но руина колонны, и даже не башня Шухова, но ее руина. В этом отношении эстетика Николая Полисского ближе всего к архитектуре Михаила Филиппова (см. т.1., стр. 52). Решающим аргументом в пользу уместности архитектуры оказывается время – постройка делается так, будто она уже была. Основой легитимности архитектуры в этой школе оказывается историческая укорененность, причем история с легкостью вносится в природу, так что девственные поля вдруг получают историческое измерение тысячелетиями – со времен, когда здесь возвели зиккураты и акведуки. Я бы сказал, что если сегодняшняя западная архитектура выясняет свои отношения прежде всего с природой, то русская – с историей.

Самое интересное, что фактически любое значимое произведение русской архитектуры самоопределяется именно в этих координатах. Невероятный аттракцион, который уместен и исторически укоренен – вот идеальная формула сегодняшней русской архитектуры. Храм Христа Спасителя и башня Россия Нормана Фостера в одинаковой степени воплощают эту формулу. Можно сказать, что русские и западные архитекторы в России сегодня соревнуются между собой за то, кто будет воплощать эту концепцию.

Всякому архитектору ведомо ощущение, когда ты выходишь на площадку, и вдруг чувствуешь, что земля уже примерно знает, что на ней должно быть построено, о чем она мечтает. Это какие-то протообразы, которых еще и нет, но уже вроде и есть, они прячутся во дворах, переулках, подворотнях или в складках ландшафта, в траве, на опушках какими-то туманными сгустками кажимости, которые надо увидеть, к которым надо прислушаться. Историк же вынужден признать, что в каждую эпоху почему-то вырастают разные протообразы, и если Корбюзье, вероятно, везде чудились какие-то машины для жилья, то Диллеру и Скофидио – уже непосредственно капли тумана. Некоторым – и очень немногим – из этих протообразов суждено прорасти и реализоваться, большинству – умереть бесследно, и некоторые архитекторы очень остро чувствуют трагедию этой смерти (см. Николай Лызлов. Т.1, с.41). Николай Полисский научился ухватывать эти образы.

Он материализует то, о чем сегодня и здесь мечтает земля. Это еще не архитектура, но тем не менее некое достаточно определенное высказывание о том, какой она должна быть. Она должна быть такой, чтобы дух захватывало. Она должна идеально выписываться в ландшафт. И она должна выглядеть так, будто стояла здесь всегда и уже даже немного разрушилась.

Автор этого текста познакомился с Николаем Полисским в 1998 году, когда группа художников-митьков устраивала совместно с Сергеем Ткаченко (см. том «Русские архитекторы», стр. 51) акцию под названием «Маниловский проект». Суть заключалась в том, чтобы объявить всю тогдашнюю градостроительную программу Москвы реализацией мечтаний помещика Манилова из романа Николая Гоголя «Мертвые души», причем это такие фантазии в чистом виде, не стесненные никаким прагматизмом и никакой ответственностью фантазии. «Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах». Это был редкий момент «дружеской жизни» архитекторов и художников – после него Сергей Ткаченко стал директором института Генерального плана Москвы, то есть фактически принялся формировать московскую градостроительную политику, а Николай Полисский отправился в деревню Никола-Ленивец реализовывать свой уникальный художественный проект. Но историку приятно обнаружить, что они отправились из одной точки, и он даже имел счастье при этом присутствовать.

С 2006 года в деревне Никола-Ленивец проходит архитектурный фестиваль «Арх-Стояние». Ведущие русские архитекторы третий год подряд ездят к Николаю Полисскому и пытаются создавать инсталляции, созвучные тому, что делает он. Нельзя сказать, что у них уже получается, пока их объекты сильно проигрывают ему в художественном качестве. Но они очень стараются, и это само по себе неожиданно и занимательно. Полисский играет роль художественного гуру сегодняшней русской архитектуры.

Эта школа все же невероятно своеобразна. У нее есть свое концептуальное проектирование, но оно теперь бытует в несколько неожиданной сфере. Полагаю, Пиранези страшно бы удивился, если бы узнал, что открытый им жанр архитектурной фантазии превратился в России в народный промысел.