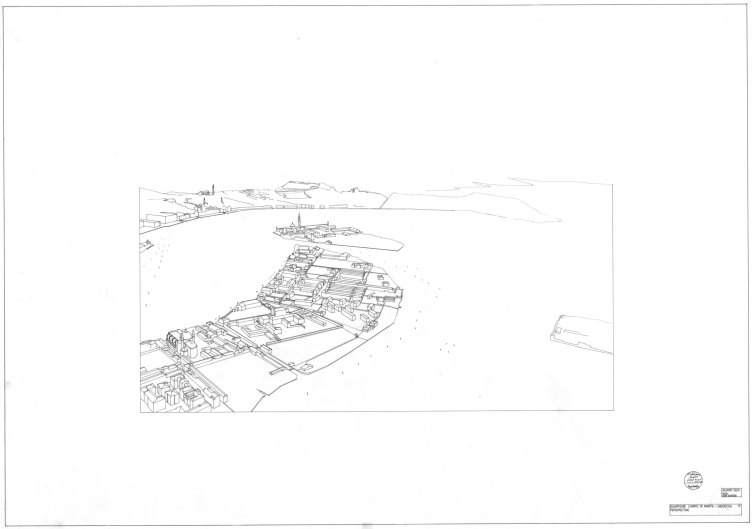

Кампо-ди-Марте на Джудекке. Фото около 1983 из архива Алваро Сизы © Álvaro Siza Fonds / Canadian Centre for Architecture, Montréal

Павильон Португалии на Кампо-ди-Марте. Фото: Нина Фролова

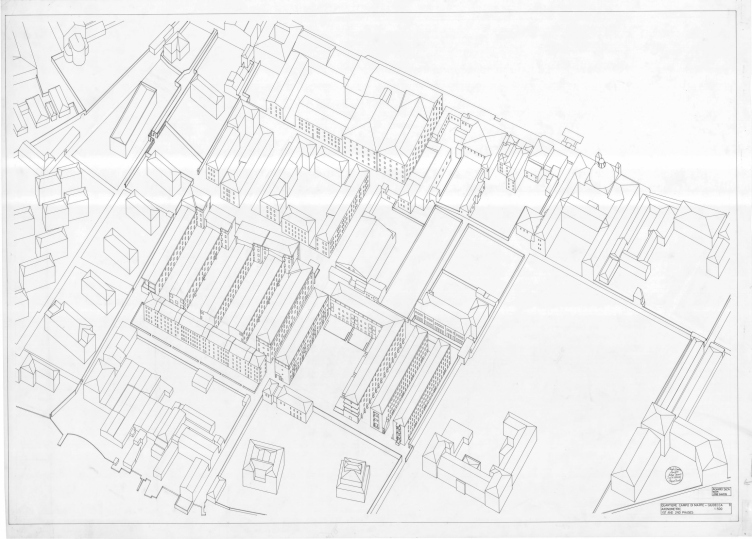

Их экспозиция развернута на первом этаже недостроенного жилого дома, спроектированного Алваро Сизой; рядом стоит заселенный в 2008 жилой корпус того же автора. Работы по возведению использованного для выставки здания остановились в 2010, когда застройщик обанкротился. Постройки Сизы входят в комплекс Кампо-ди-Марте, задуманный еще в 1983 комплекс социального жилья, к реализации которого приступили лишь к началу XXI века. Проведенный 30 лет назад конкурс завершился победой Сизы, и согласно его генплану отдельные здания проектировали другие участники – Альдо Росси, Карло Аймонино (их постройки были готовы в 2004) и Рафаэль Монео (его корпус так и не был возведен).

Алваро Сиза. Конкурсный проект для Кампо-ди-Марте на Джудекке (1-е место) © Álvaro Siza Fonds / Canadian Centre for Architecture, Montréal

Алваро Сиза. Конкурсный проект для Кампо-ди-Марте на Джудекке (1-е место) © Álvaro Siza Fonds / Canadian Centre for Architecture, Montréal

В 2015 португальцы сообщили венецианским властям о намерении показать в недостроенном доме выставку о социальных проектах Алваро Сизы, и тут случилось неожиданное: венецианское управление по строительству жилья, заказчик конкурса 1980-х годов (тогда называвшееся IACP, а ныне ATER) вдохновилось этим замыслом и обязалось не только завершить корпус Сизы, но и построить рядом с ним здание Монео, а также разбить между ними задуманный изначально сад.

Павильон Португалии на Кампо-ди-Марте. За забором – сданный и недостроенный жилые корпуса по проекту Алваро Сизы. Фото: Нина Фролова

Павильон Португалии на Кампо-ди-Марте. За забором – сданный и недостроенный жилые корпуса по проекту Алваро Сизы. Фото: Нина Фролова

Павильон Португалии на Кампо-ди-Марте. Фото: Нина Фролова

Павильон Португалии на Кампо-ди-Марте. Фото: Нина Фролова

Одно это уже должно было сделать португальский павильон «звездой» биеннале–2016: что может больше отвечать активистской, социальной направленности этой международной выставки под руководством Алехандро Аравены? Не только показанная архитектура служит обществу, но и сама экспозиция помогает улучшить жизнь людей – но нет, жюри не удостоило португальцев даже поощрительной премии, что вполне укладывается в привычную схему: «городские» павильоны наград не получают (скорее всего, это еще одна причина, почему все больше участников предпочитают даже тесный зальчик в Арсенале удобному помещению где-то еще).

Однако португальский павильон и без этого удивительного соприкосновения с жизнью заслуживает внимания публики, и, возможно, премии: содержательная сторона его экспозиции выше всяких похвал. Выставка названа «Neighborhood: где Алваро встречает Альдо». Под neighborhood имеется в виду и «квартал», и собственно «соседство», «община», то есть люди, живущие в построенных Сизой социальных жилых комплексах – те, для кого он работал и работает. Упомянутый Альдо – Альдо Росси, с которым Сиза не раз встречался, в том числе и на Кампо-ди-Марте – уже в форме соседства зданий. Но самое важное – это обмен идеями между ними, прежде всего – влияние книги Росси «Архитектура города» на Сизу. Этому основополагающему для европейской архитектуры 2-й половины XX века труду в этом году исполняется 50 лет, и юбилей стал для кураторов дополнительным поводом вынести имя Росси в название выставки и посвятить его контактам с Сизой целый раздел («Архитектура города» впервые вышла на русском языке в прошлом году; подробнее прочесть о ней и ее полувековой судьбе можно в рецензии Анны Вяземцевой на Архи.ру).

В своей книге Росси призвал вернуться от жестких схем модернизма к традициям исторического города; если для него самого это был путь к постмодернизму, то Сиза смог объединить его идеи с модернистской парадигмой. Частью – волей обстоятельств, частью – в соответствии со своими убеждениями, он еще с 1970-х активно применял «соучаствующее» проектирование, а когда это было невозможно, то тщательно изучал контекст будущей постройки – особенно жилой – во всех его аспектах. Поэтому выставка показывает его не столько как одного из самых тонких архитекторов наших дней, а практически как активиста, не боящегося обсуждать и даже спорить с будущими «пользователями» своих зданий о том, каким быть проекту – но также чутко прислушивающегося даже к невысказанным их нуждам. Именно таким – интересующимся людьми – он предстает в четырех документальных фильмах, которые и составляют основу экспозиции. Сюжет их прост: в начале 2016-го Сиза посещает четыре своих социальных комплекса – Байру-да-Боуса в Порту (начатый в 1970-е и достроенный в 2000-е), Схильдерсвейк в Гааге (1984–1993), Шлезишес-тор в Берлине (1980-е годы) и упомянутый Кампо-ди-Марте на венецианском острове Джудекка (основа проекта – 1980-х, реализация – 2000-х). Он обсуждает со своими партнерами по работе над этими проектами их историю и нынешнее состояние, а также заходит в гости к жителям – как обитающим там с момента сдачи дома, так и поселившимся недавно. Он выслушивает ожидаемые комплименты и слова благодарности, морщится при виде инициированного жильцами «улучшения» их квартир, обсуждает волнующие и его, и его собеседников проблемы – джентрификацию и геттоизацию, иммиграцию, «туристификацию».

Алваро Сиза прибывает на Джудекку. Начало 2016 года © Jordi Burch

Алваро Сиза на Кампо-ди-Марте. Начало 2016 года © Jordi Burch

Алваро Сиза на Кампо-ди-Марте. Начало 2016 года © Nicolò Galeazzi

Алваро Сиза в гостях у молодых архитекторов. Жилой комплекс Байру-да-Боуса в Порту © Nicolò Galeazzi

Алваро Сиза в гостях у жителей-старожилов. Жилой комплекс Байру-да-Боуса в Порту © Nicolò Galeazzi

Алваро Сиза в гостях у жителя комплекса на Кампо-ди-Марте в Венеции © Nicolò Galeazzi

Алваро Сиза в гостях у архитекторов – жителей комплекса Шлезишес-тор в Берлине © Nicolò Galeazzi

Архитектура, безусловно, играет важнейшую роль в этих фильмах, но не меньшее место занимают люди, и в этом еще одно несомненное достоинство португальской экспозиции: несмотря на декларируемую гуманистическую направленность биеннале Аравены, большинство участников представляют зрителям здания, но не тех, для кого они созданы. Максимум – упоминаются неквалифицированные строители (в большинстве случаев – будущие «потребители» труда архитектора), которые могут реализовать те или иные проекты без помощи наемной рабочей силы. Конечно, не одни португальцы, но также и немцы, поляки, бразильцы, австрийцы показывают конкретных людей за абстрактным понятием «общества», рассказывают о них и дают им слово, но все же такого на биеннале ощутимо не хватает. Из-за этой «безлюдности» начинаешь иначе воспринимать по идее духоподъемную фотографию, вынесенную на афишу биеннале: там археолог Мария Райхе всматривается с переносной лестницы в просторы перуанской пустыни Наска, где до горизонта – ни человека, ни постройки, ни даже деревца. Аравена сделал из этого снимка авторства Брюса Чатвина метафору поиска новых перспектив и использования оригинальных и при этом уместных, тактичных методов (Райхе с помощью лестницы изучала знаменитые «линии Наска», рисунки и узоры, видные не с земли, а лишь с высоты), но использование археологии как символа для ориентированной на актуальные нужды человека современной архитектуры несколько удивляет: археолог бережно изучает следы ушедших поколений, но ведь им уже никогда ничего не понадобится, это – при всей любви исследователя к прошлому и безусловной большой важности его работы – мертвая материя.

Афиша XV биеннале архитектуры в Венеции

Жилой комплекс Байру-да-Боуса Алваро Сизы в Порту © Nicolò Galeazzi

Возвращаясь к португальской экспозиции, необходимо сказать несколько слов про те жилые комплексы, которые стали ее предметом. Байру-да-Боуса был задуман сразу после португальской революции 1974 года, положившей конец салазаровскому режиму. Тогда новое, демократическое правительство поощряло создание объединений жителей, которым требовалось новое жилье вместо трущобного (такое в центре Порту осталось и по сей день, но живут там только желающие). И Сиза вспоминает, что каждый вечер встречался с 300 своими «заказчиками», обсуждал с ними проект, спорил, учился у них – как и они учились у него. Такая схема через несколько лет была сочтена властями слишком свободной, строительство второй очереди заморозили, и до конца XX века жилой комплекс оставался незаконченным. В корпус 2000-х годов въехали новые, уже гораздо более состоятельные, чем первоначальные, жильцы, а часть квартир была раскуплена под сдачу в аренду. Эта ситуация волнует и архитектора, и живущих в доме с 1970-х людей. В таких «старых» семьях Сизу встречают, как родственника – с нежностью, но без пиетета. Новые же жильцы, часть из которых – архитекторы, пожелавшие жить в доме по проекту большого мастера, рады, но также и смущены визитом мэтра. Сиза вспоминает, что первая очередь проекта не предполагала никаких гаражей – не то было время и не те жильцы, а для второй машиноместа уже были необходимы. При этом внутренний двор с выходящими туда галереями был и остается «ареной» для игры в футбол, как и задумал архитектор: родители могут наблюдать за своими детьми прямо от дверей квартир.

Жилой комплекс Шлезишес-тор (Bonjour tristesse) Алваро Сизы в Берлине. Фото: Georg Slickers via Wikimedia Commons. Лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Жилой комплекс Шлезишес-тор (Bonjour tristesse) Алваро Сизы в Берлине © Nicolò Galeazzi

Комплекс в районе Шлезишес-тор, более известный по граффити на фасаде как Bonjour tristesse («Здравствуй, грусть»), был построен в тогда еще Западном Берлине в рамках очередной Международной строительной выставки (IBA), причем в числе ее «дешевых» проектов, предполагавших – отличие от «первосортных» – участие в проектировании жителей, что Сизу, как он признается, и привлекло. Это был его первый зарубежный объект и третий берлинский конкурс, местным архитекторам его вариант не пришелся по вкусу, а застройщик довольно сильно переделал его ради удешевления. Однако даже в таком виде Bonjour tristesse вызывает восторг жильцов удобством планировки и количеством проникающего в интерьер дневного света. В момент строительства недалеко пролегала Берлинская стена, а в районе жили по преимуществу турецкие иммигранты. Теперь местность стала намного моднее и благополучнее, дом купил австрийский риелтор, арендная плата растет из года в год, что влияет на состав жителей – хотя часть первоначальных осталась до сих пор. Сиза также построил досуговый центр для пожилых и детский сад во дворе дома: наличие инфраструктуры также привлекает в дом новых жильцов, хотя имя автора проекта тоже играет свою роль – в Шлезишес-тор живут и архитекторы – поклонники его творчества.

Жилой комплекс Схильдерсвейк Алваро Сизы в Гааге © Alessandra Chemollo

В Гааге Сиза тоже работал с мультикультурной средой: на момент сдачи Схильдерсвейка там жило всего три голландские по происхождению семьи, сейчас там остался лишь один пожилой фотограф, который называет этническое разнообразие одной из привлекательных черт этого жилого комплекса. Проект также вызвал в свое время противодействие местных архитекторов: Сиза изучил местные традиции и использовал в проекте «гаагский портик», род арки – крыльца – входной группы, куда обращены отдельные квартиры. Несмотря на удобство этой схемы, которое отмечают жители, городским архитекторам она казалась слишком традиционной и потому «реакционной». И, конечно, в качестве материала был использован кирпич. В интерьере Сиза предусмотрел сдвижную перегородку, позволяющую при желании разделить квартиру, к примеру, на мужскую и женскую половину – что оказалось очень востребованным для семей из исламских стран.

Жилой комплекс Алваро Сизы на Кампо-ди-Марте на острове Джудекка в Венеции © Alberto Lagomaggiore

Венецианский комплекс на Кампо-ди-Марте – самый молодой из всех, поэтому рассказывать о нем сложней всего. Его история – это история острова Джудекка, прекрасно видного из «Большой Венеции», составляющего часть ее известного всем ландшафта, но при этом отчужденного, с более бедным населением, в XIX веке – промышленными предприятиями, а к концу XX века, после их закрытия, оказавшегося в упадке. Тогда и было решено заменить его ветхое жилье на новое, качественное. Подготавливая свой проект, Сиза изучил каталог традиционных построек острова в труде Эгле Тринканато «Малая Венеция» и использовал описанные там галереи и портики, дворики, лоджии и балкончики. На фоне «туристификации» и убывания населения на основном острове, Джудекка, «Малая Венеция», остается по-настоящему жилой – и живой – территорией города. Ответом Сизы на эту ситуацию стала попытка встроить свой проект в эту жизнь, дав ей новые пространства для развития: завидней цель для архитектора найти непросто.

Жилой комплекс Алваро Сизы на Кампо-ди-Марте на острове Джудекка в Венеции © Alberto Lagomaggiore

Жилой комплекс Алваро Сизы на Кампо-ди-Марте на острове Джудекка в Венеции © Alberto Lagomaggiore