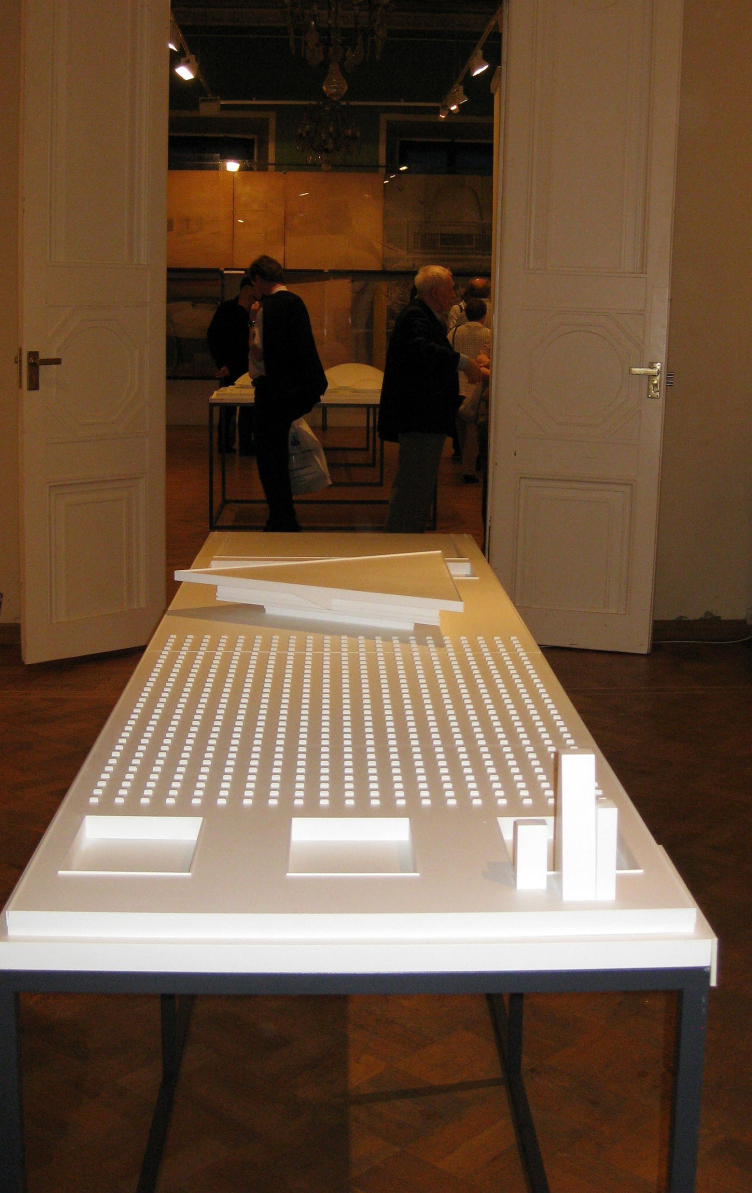

Самый первый зал экспозиции посвящен самому Павлову и городу, в котором мастер жил и работал. Здесь представлены его автопортрет, биографические документы, планшеты с цитатами из знаменитых «Экстрем архитектуры», а также предложения архитектора 1960-1970-х годов по преобразованию столицы советского государства. Эти работы потрясают своим масштабом, модернистским размахом, свободой в обращении с существующей застройкой. В частности, Павлова чрезвычайно беспокоил вопрос транспортной инфраструктуры, хорошо понимая, какие темпы приобретает автомобилизация населения, он ставил строительство дорог едва ли не выше всех остальных аспектов развития города. Именно из этих соображений архитектор решительно разрезает Москву по оси север-юг многополосной магистралью (в районах наиболее плотной застройки ее предполагалось поднять на опоры), а в восточной половине города проектирует новый широкий проспект – зеркальное повторение Нового Арбата. Замоскворечье же Павлов предлагал освободить от застройки вовсе (сохраняются только некоторые из наиболее значимых памятников) и превратить в гигантский парк, в котором будут расположены всего несколько крупных комплексов. И хотя сегодня подобный проект немало шокирует своей радикальностью, кажется очень правильным, что выставка начинается именно с него – масштаб личности Павлова сразу очевиден. И этот масштаб завораживает.

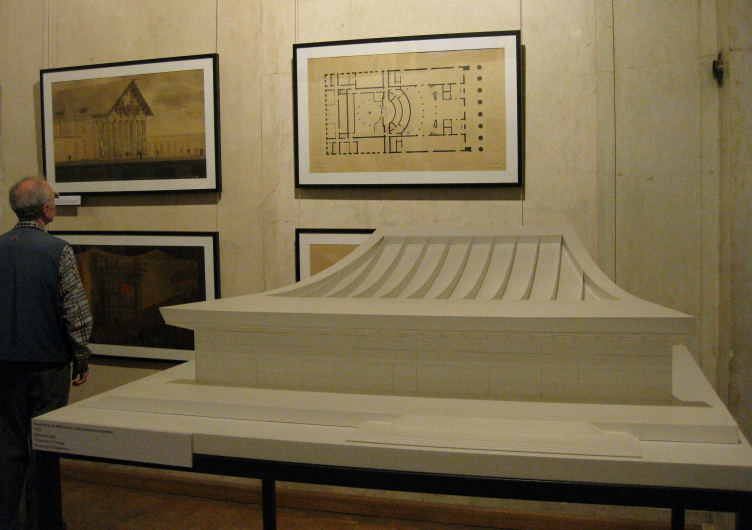

Композиционным центром экспозиции является зал «Информация», посвященный проектам различных хранилищ данных, от библиотек и редакции газеты «Известия» (конкурсный проект 1967 года), до научных институтов и вычислительных центров. Павлов стал первым в СССР архитектором, проектировавшим здания для работы с ЭВМ, и нашел для этого самого загадочного и «перспективного» устройства своего времени очень зримый архитектурный образ. Пластическим аналогом компьютера стал куб, размещенный на гигантских треугольных опорах (сам автор в шутку называл их «адимарипы», читая наоборот слово «пирамида») и «обернутый» узкими полосами окон, имитирующими строки цифр и символов. Этот прием разрабатывался и «доводился» архитектором в проектах всех вычислительных центров, которые он выполнял по заказу Госплана, ЦСУ и Госбанка СССР. На выставке представлены многочисленные эскизы, наглядно иллюстрирующие процесс поиска образа, ставшего каноническим, живописные полотна Павлова, посвященные вычислительным центрам, фотографии реализованных объектов, сделанные специально для этой экспозиции замечательным архитектурным фотографом Юрием Пальминым. В этом же зале размещен весь корпус материалов, посвященных ЦЭМИ: планы, разрезы, фотографии. Имеется и выполненный специально для выставки макет этого здания, будто сложенного из двух пластин-половин: он помогает хотя бы в миниатюре оценить всю поэтичность пластического замысла Павлова (в реальности увидеть ЦЭМИ таким, каким его задумывал автор, теперь практически невозможно – с обеих сторон практически вплотную построены высотные жилые дома). А знаменитое «ухо» на макете, кстати, куда больше похоже на ленту Мёбиуса (как, собственно, и задумывалось), чем в натуральную величину.

«Информация» разместилась в самом большом зале Анфилады, от которого в разные стороны разбегаются крылья экспозиции – другие, не менее значимые, но менее реализованные на практике темы творчества Павлова. С парадной лестницей и первым биографическим залом его соединяют «Театр», «Транспорт» и «Дворец», а с противоположной стороны расположились «Память» и «Ленин».

Тема транспорта в творчестве Павлова возникала дважды – в конце 1940-х он проектировал станции метро («Добрынинская», позже – «Серпуховская» и «Нагатинская»), в 1960-е – первые в Москве станции технического обслуживания автомобилей. И если вычислительные центры сделали Павлова «главным по науке», то знаменитый «треугольник» СТОА на Варшавском шоссе и техцентр «Кунцево» обеспечили ему статус творца красивого мифа о народном автомобиле и его доступности. Конечно, на открытии выставки много говорилось о том, что сегодня парящая над стилобатом треугольная призма находится под угрозой полного уничтожения (на пересечении МКАД и Варшавского шоссе город намерен построить торгово-развлекательный центр). Вызывают тревогу за судьбу этого объекта и его фотографии – «треугольник» наглухо заколочен рекламными щитами разного калибра, и в полную силу, конечно, не звучит.

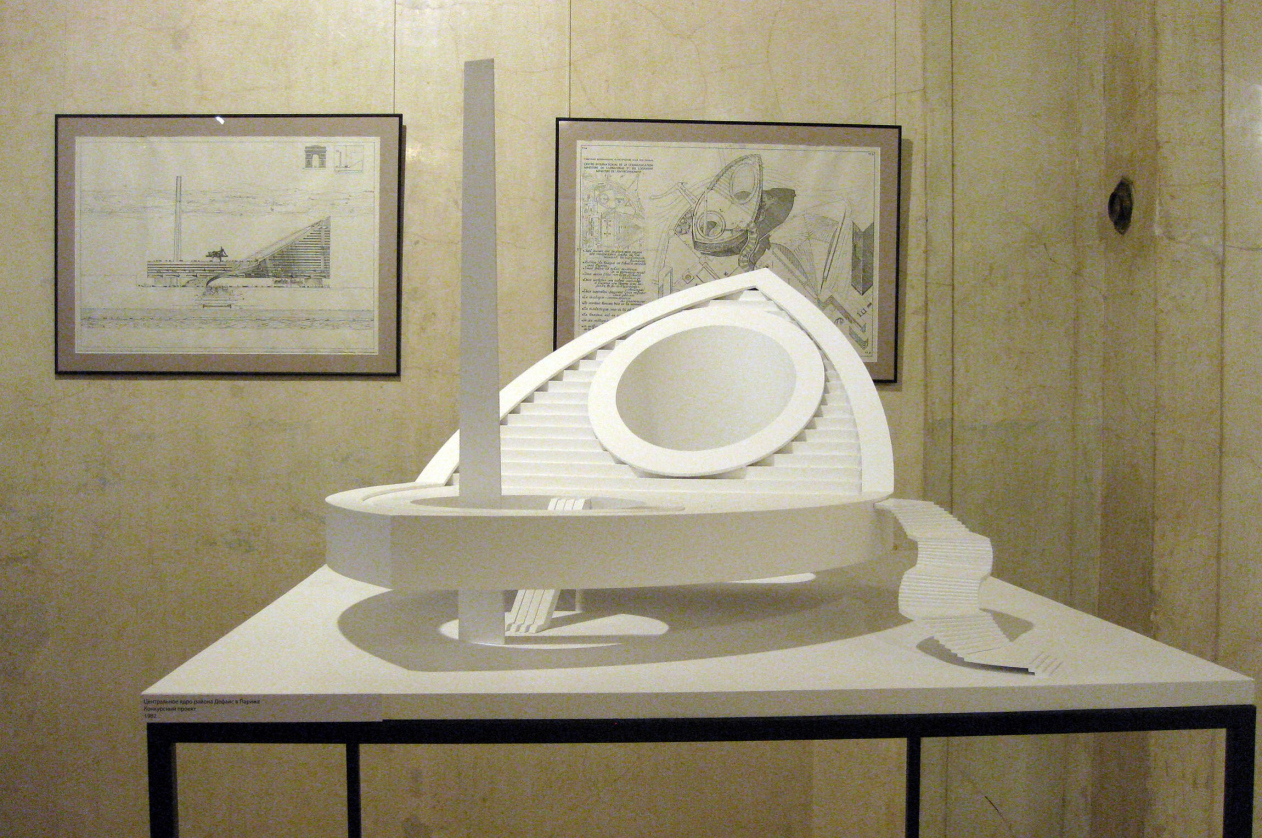

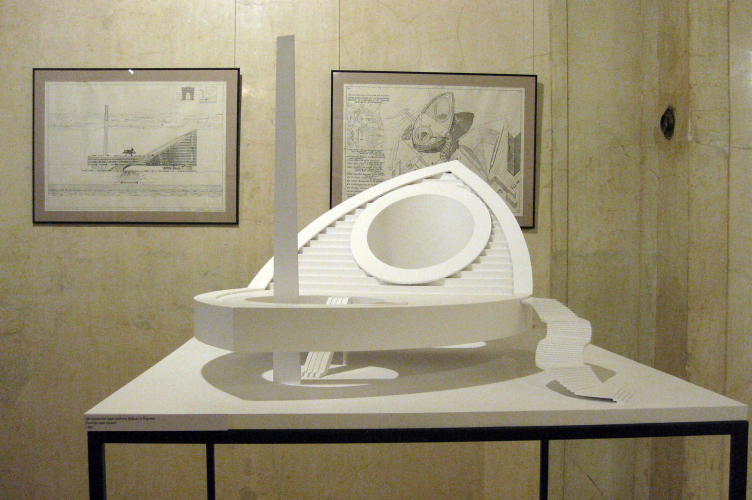

«Дворцы» и «Театры» – собрание проектов, которым, увы, было не суждено стать реализованными. Впрочем, это отнюдь не умаляет их значения для истории советской архитектуры – многие идеи и предложения Павлова были активно подхвачены его коллегами по цеху и разошлись по Союзу. Самым ярким примером проекта, с легкой руки Павлова шагнувшего в массы, пожалуй, следует считать двухзальный кинотеатр на 4 тысячи мест. На выставке он представлен не только в эскизах, но и в макете, благодаря которому этот проект с легкостью узнает даже тот, кто мало интересуется Леонидом Николаевичем и его временем. Прозрачный объем накрыт дугообразной кровлей, выступающей над входом в виде сильно вынесенного и эффектно выгнутого козырька. В этом чистом и звонком решении для конца 1950-х почти все было неслыханной вольностью – и взаимосвязь интерьера с внешним окружением, и вынесенный на боковые фасады разрез, – но подобная образная смелость с легкостью преодолела барьеры условностей и предубеждений. Уже в 1961 году в Москве был построен кинотеатр «Россия» (теперь «Пушкинский») – практически полная копия павловского проекта. А уж сколько «вариаций на тему» было реализовано в других городах страны, наверно, не сможет подсчитать ни один архитектуровед.

И хотя экспозиция выстроена не по хронологическому принципу, залы «Память» и «Ленин» вполне логично оказываются заключительными. В 1970-е, в связи со столетием вождя, лениниана становится ведущей темой в творчестве Леонида Павлова, а музей в Горках – его последней крупной реализованной постройкой. Объект, которому по монументальности, выразительности и парадоксальности в музейном зодчестве XX века вряд ли найдется достойная пара, сам архитектор называл «мой Парфенон». Воплотив под конец жизни свою страстную мечту построить здание в исключительно природном окружении, Леонид Павлов одновременно умудрился создать одно из первых произведений советского постмодернизма. Ему было в тот момент чуть больше 70 лет, но он, не задумываясь, взялся за освоение художественного языка нового стиля и преуспел. Думается, в этой открытости и легкости и заключался главный творческий секрет архитектора Леонида Павлова, запечатлевшего в своих работах не только образ эпохи, но и ее главные достижения и надежды.