Да, умер Гастев в 1939 году в Коммунарке.

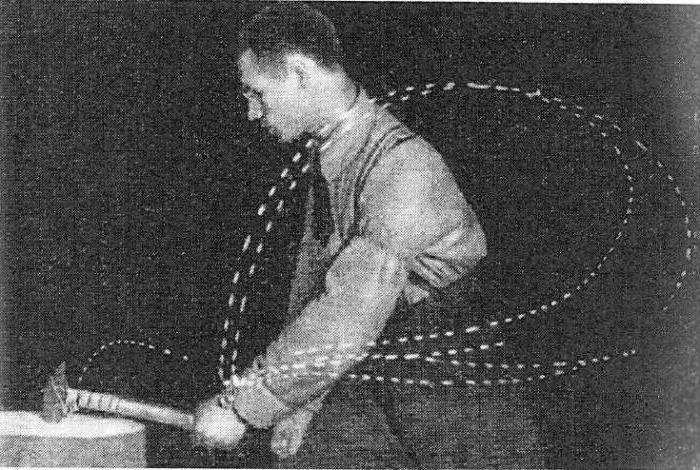

Так выглядит оптимальный взмах молотка по Гастеву. Циклограмма рубки зубилом. А.К.Гастев в педагогической лаборатории ЦИТ. Из кн.: «Трудовые установки», М., ЦИТ, 1924

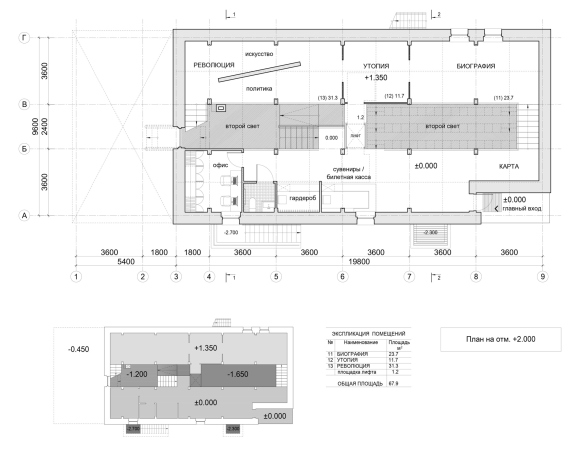

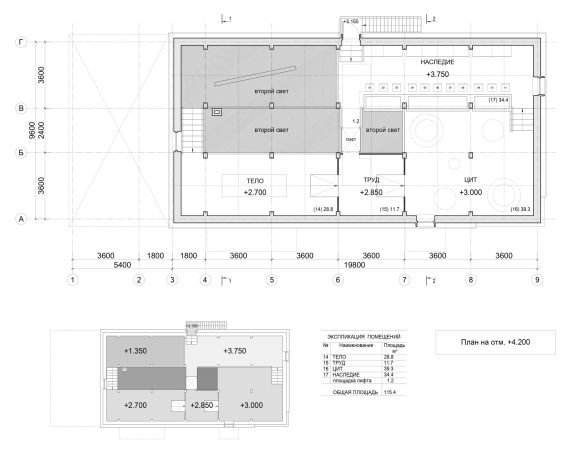

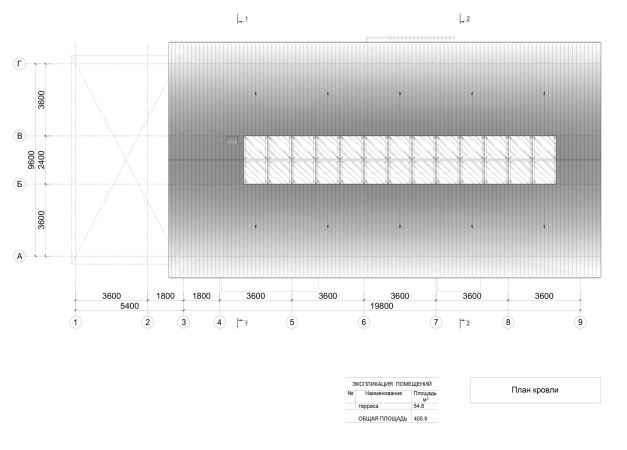

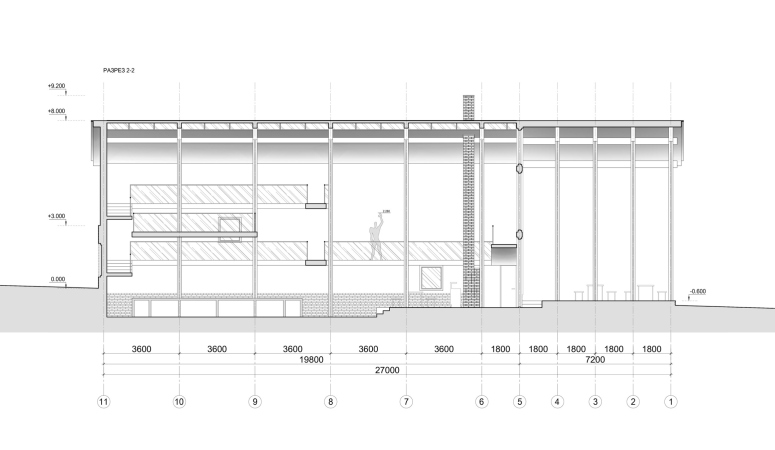

Предоставлено: Архитектурная мастерская Лызлова

А родился в Суздале, и в Суздаль его ссылали в императорское время. Поэтому в Суздале есть улица имени Гастева.

Дмитрий Валерьевич Разумов – предприниматель, гендиректор Группы «ОНЕКСИМ» и в разное время член советов директоров нескольких компаний, от Норникеля до Мегафона. А также меценат, основатель «МИРА центра» в Суздале: библиотека, студия звукозаписи, выставочный зал.

Дмитрий Разумов решил построить в Суздале, на улице Гастева, 1, музей Алексея Гастева.

Над проектом с начала 2021 года работает Николай Лызлов. Он предложил очень характерный для себя проект, согласно авторскому описанию, «в духе Авангарда и взглядов Гастева, с сохранением традиционных для Суздаля форм и материалов».

Сложно представить себе место, более неуместное для понятия «авангард», чем древний боярский город Суздаль, который после того, как избежал строительства железной дороги, превратился в образцовый пример мещанского уездного города-полудеревни, исключительно сонного, утонувшего больше в огородах, чем в садах, что и составляет сейчас его туристическое очарование. Ни одного памятника конструктивизма нет в Суздале. С другой стороны, деятели авангарда в такой среде подчас и развивались, смею заметить, нередко в противостоянии ее сонному обаянию.

Ситуационный план. Музей Гастева, Суздаль

© Архитектурная мастерская Лызлова

Словом, Суздаль есть Суздаль. Участок – в стороне от главной сквозной улицы Ленина, за Ризположенским монастырем и рядом с воротами Александровского, а его, по легенде, основал Александр Невский, но построили его на деньги царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I, деньги она дала прямо перед своей смертью, и архитектура собора провинциальная, как все в Суздале конца XVII – начала XVIII века.

Встройка в панораму площади перед воротами Александровского монастыря. Объем музея Гастева – слева

© Архитектурная мастерская Лызлова

Справа от участка монастырь, а слева стадион Спартак, что делает место одним из пустоватых, полузастроенных – таких мест в городе много, его городскую ткань не назовешь плотной. Дальше – небольшой луг и склон к реке Каменке: небольшой музей, рассчитанный на 50 человек вместе с сотрудниками, будет стоять на просторе и над рекой.

Но – бог в деталях – заметим, что несмотря на простор вокруг, размещение здания достаточно вынужденное: по участку проходит газопровод, и строить можно в южной стороне, между ним и границей стадиона.

На встройке – которую авторы, определенно намеренно, погрузили в самый пасмурный суздальский день, вероятно, чтобы избежать туристического глянца – видно, что объем музея скорее миниатюрен и на просторах теряется. Гостиница «Медный двор» справа и даже монастырь слева выглядят ощутимо более заметными. А музей Гастева, еще и потому, что к главным точкам обзора, реке и улице, он обращен торцами, – скромный, как бережливое производство.

Встройка в панораму левого берега Каменки. Музей Гастева – по центру между елками

© Архитектурная мастерская Лызлова

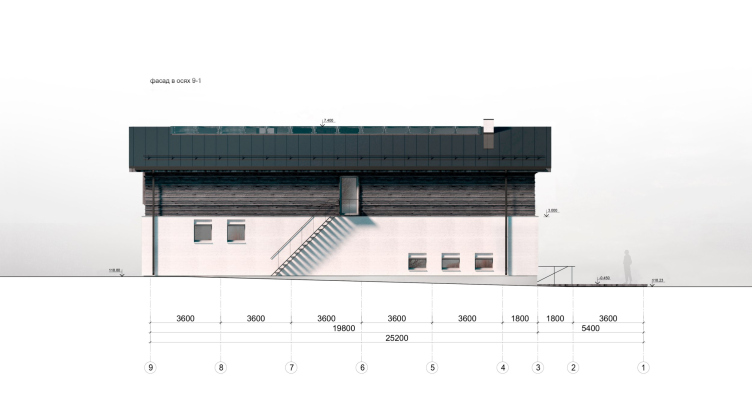

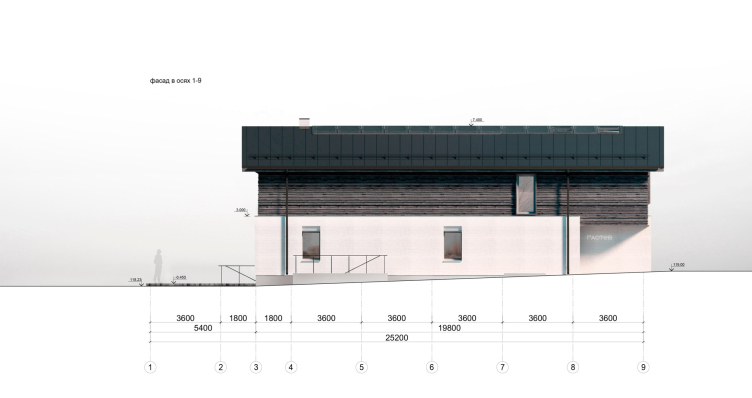

Особенности здания, как и говорят авторы, наследуют принятую в Суздале как раньше, так и сейчас, в туристическом строительстве, смешанную технику строительства: внизу кирпичный этаж в белой обмазке, вверху дерево, обшитое досками. Доски расположены горизонтально, то есть как полагается, а не вертикально, как теперь модно, – но, согласно проекту, красить их не планируется, они должны естественно стареть, может быть до «темного, почти черного цвета».

Фасад в осях 9-1. Музей Гастева, Суздаль

© Архитектурная мастерская Лызлова

Эта красивая идея не совсем точна. Когда доходит до черного цвета, доски уже начинают гнить, что нежелательно, – а вот темно-серый, наоборот, вполне вероятен. В сочетании с олифой могут появиться темно-коричневые, насыщенного тона, вкрапления, – все примерно как нарисовано.

Неточность, однако, заключена в другом. Соседний дом архитекторы изображают на своих рендерах серым, как в музее деревянного зодчества; а на самом деле он покрашен суриком. Как и многие дома города: старые: в разные цвета, а новые либо лаком, либо олифой, либо тем и другим вместе, большинство из них золотисто-коричнево-желтые.

Серебиристо-серый цвет естественного старения дерева можно найти либо в старых двухэтажных многоквартирниках с покосившимися пристройками лестниц, которые давно не ремонтировали, – либо в совсем новых, актуально-современных, постройках, которые ориентируются и на музей деревянного зодчества, и на те самые не ремонтированные дома, но еще больше на общемировые тенденции.

И между тем, все равно – красиво. Очень деликатное перетолкование местной, хотя и всеобщей, строительной традиции.

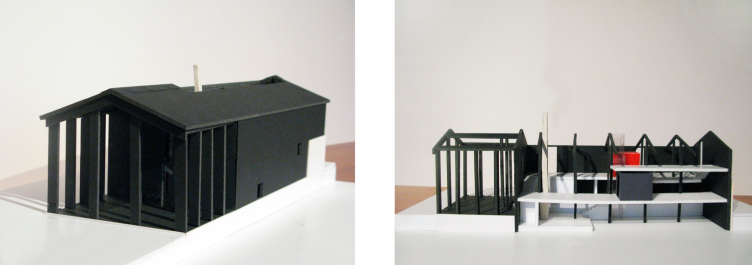

В не меньшей степени проект вписывается в контекст архитектурных поисков самого Николая Лызлова, отлично встает в ряд, в котором, к примеру, недавний офис на Верхней Красносельской, в 2021 году отмеченный «Золотым сечением», – и 15-летней давности проект конноспортивного комплекса в Пирогово. Переклички с первым: традиционная технология без вентфасада, кирпич в обмазке, деревянный карниз, пропорции окон. Со вторым еще больше: сочетание дерева, которое архитектор там в какой-то момент планировал сделать черным, с протяженными пропорциями, фронтоном и даже «храмовым», хотя в той же степени и «манежным», портиком. А теперь посмотрим на вариант здания музея Гастева, каким он был еще весной 2о23 года – к реке был обращен портик с большим выносом, на нескольких опорах, прикрывавший террасу от дождя.

Макет первоначального варианта. Музей Гастева

© Архитектурная мастерская Лызлова

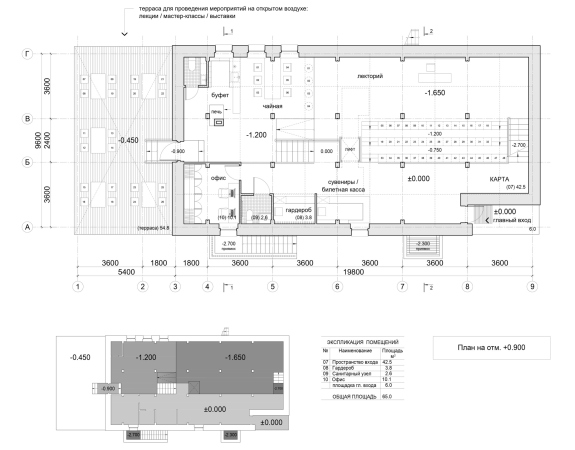

Теперь портика уже нет, осталась со стороны реки открытая терраса, для проведения мероприятий, площадь 72 м2. Вместо портика – только вертикальный витраж, его левая граница расположена точно по центру, а сам он сдвинут от оси, салютует правой части витража в коньке кровли, освещающего атриум музея.

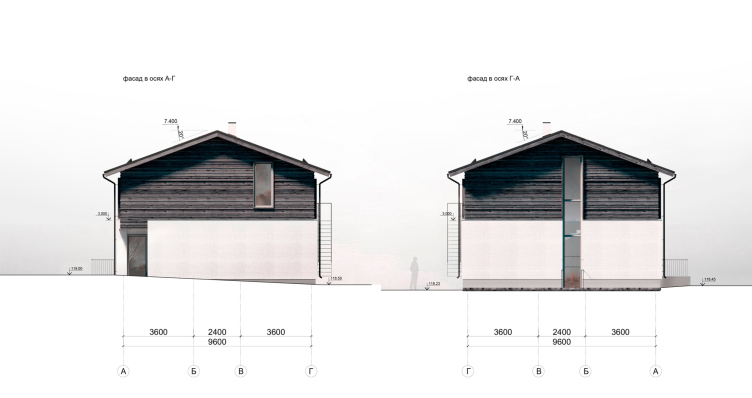

Фасад в осях А-Г и Г-А. Музей Гастева, Суздаль

© Архитектурная мастерская Лызлова

Второй главный фасад – напомню, главные здесь торцы – обращенный к улице Гастева, тоже лаконичен и еще больше похож на деревенский дом, окошко в нем только вверху, освещает экспозицию «Наследие», а за входной акцент отвечает угловая выемка-ниша в первом ярусе: она обращена к центру города, откуда с большей вероятностью будут подъезжать посетители. С простой стеклянной дверью и очень простой надписью «Гастев». Скромен был идеолог социологии труда, ох, скромен.

Фасад в осях 1-9. Музей Гастева, Суздаль

© Архитектурная мастерская Лызлова

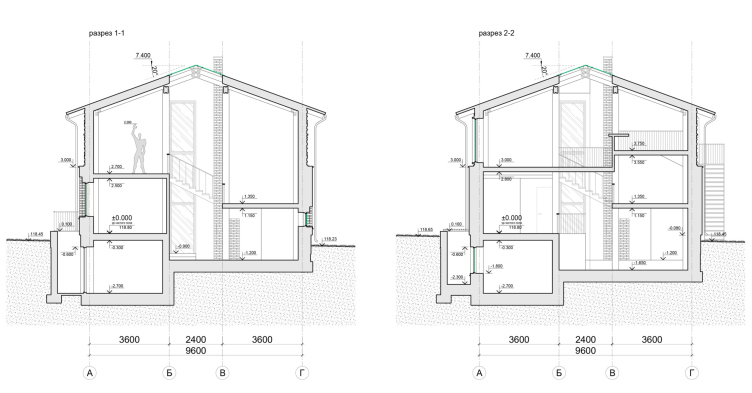

Несмотря на утрату портика, во внутреннем устройстве музея сохранились остатки «храмового» подхода – он выстроен как трехнефная базилика на деревянных столбах, с узким и повышенным центральным «нефом» сквозного по вертикали атриума, освещенного как продолговатым фонарем конька кровли, так и вертикальным окном, обращенным к реке. Этакая световая плоскость разрезает музей на две половины.

Но свет не лазер, разрезать не может. Тем более что атриум пересекает лестница, а посередине уставлена лифтовая шахта, – впрочем, прозрачная. Но пространство усложняется. Мы видим пространственную ось, тонкую ось симметричного построения, через которую части музея начинают, как будто играя, «прыгать», то в одну сторону, то в другую. Тем более что по сторонам планируется встроить залы-ячейки, авангардных цветов, примерно как прямоугольные пятна в картине Мондриана.

Музей Гастева, Суздаль

© Архитектурная мастерская Лызлова

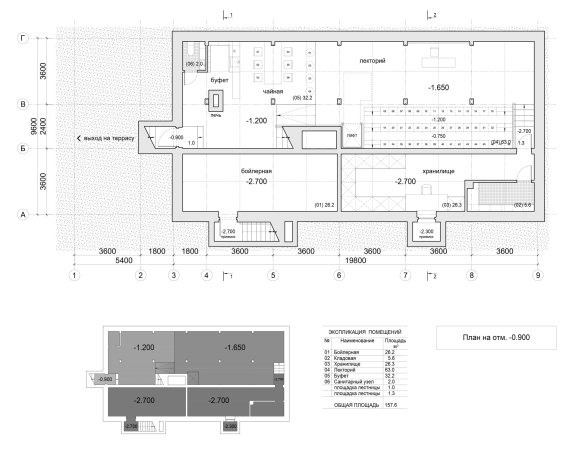

По бокам пространство двух- и трехярусное в разных частях, полы к югу и к северу, слева и справа, не на одном уровне, они встречаются где-то на 2/3 высоты. Такая «упаковка» внутренних объемов напоминает подходы Дома Наркомфина, она тоже стремится к оптимизации и наилучшему складыванию, наподобие трехмерной головоломки. В этом, определенно, можно уловить переклички: там бережливая организация пространства, тут труда...

Объемы технических помещений, бойлерной и хранилища, в южной части углублены, они освещены приямками. Да и весь пол углублен на 1.5, примерно, метра относительно нулевой отметки, причем в первом этаже общественное пространство чайной расположено на 45 см выше пространства лектория.

Поперечные разрезы. Музей Гастева, Суздаль

© Архитектурная мастерская Лызлова

Музей Гастева, Суздаль

© Архитектурная мастерская Лызлова

Тут хочется заметить еще одну вещь. Деревянные колонны внутреннего каркаса очень хороши, и не обязательно даже говорить о храме – к храму подталкивает скорее музейная типология, – это может быть и любое промышленное сооружение, от амбара до ангара, что к истории Гастева ближе: вообразим себе какую-нибудь бывшую, когда-то оптимально организованную ригу или даже конвейер, превращенный в музей. Беда только, что российские примеры таких пространств в голову как-то не приходят, а вот французских – сразу несколько. Но ведь слесарное мастерство – вспоминаем, – а может и привычку к производственной дисциплине – Гастев осваивал во Франции.

Музей Гастева, Суздаль

© Архитектурная мастерская Лызлова