В начале XX века снова пришел черёд Красного холма – проект еще одного храма, освященного именем Сергия Радонежского, заказали Алексею Щусеву. В выстроенной аккурат к революции белокаменной композиции с зелёными главками некоторые увидели образ застывших русских богатырей в необычных «шлемах». Едва пережив войну, в 1970-х храм был восстановлен, и в 1980-м возобновились службы. Однако, когда в 1996 году издали официальный указ о создании музея-заповедника «Куликово поле», первая экспозиция разместилась в более древнем храме – в том, что в Монастырщино.

Эта «эстафета» могла бы передаваться и дальше – от ордынской ставки к русской, от Богородицы с Сергию. В 2000 году Сергей Гнедовский, возглавлявший проектное научно-консультативное бюро (ПНКБ) «Архитектура и культурная политика», вернул «мяч» на ту часть поля, что была закреплена за Монастырщино: оформил по случаю 620-й годовщины в храме Сергия Радонежского выставку, посвященную Куликовской битве как литературному памятнику. «Там были миниатюры, сказания, летописи, – вспоминает архитектор. – Делали списки икон, относящихся к битве. Экспозиция строилась как рассказ о легенде».

Но именно Гнедовскому было суждено прервать цепочку: храм стал частью подворья Троице-Сергиевой Лавры, экспозицию разобрали, а в 2010 году бюро «Архитектура и культурная политика» выиграло конкурс на строительство нового здания. И на сей раз площадка была ровно посередине «меж двух огней», на месте бывшего скотного двора разрушенной деревни Моховое.

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015

Фотография © Роман Солопов

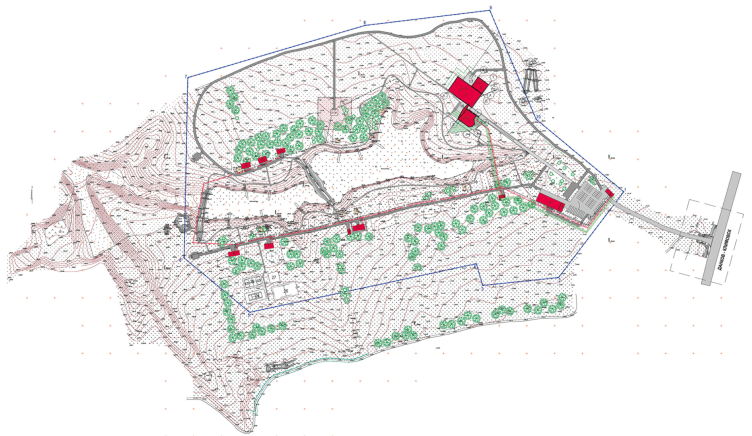

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Генеральный план © Архитектура и культурная политика ПНКБ

Заветный участок искали долго, стараясь учесть всё множество факторов. Организация Гнедовского недаром своим названием намекает на нетривиальную культурную политику: еще 20 лет назад, когда в России само словосочетание «междисциплинарный подход» отсутствовало в лексиконе архитектора, Сергей привлекал к проектированию социологов, антропологов, экономистов и философов. Он справедливо полагал, что когда речь идет о культурных объектах, то им необходима глубокая связь с контекстом, который, таким образом, требует самого тщательного изучения.

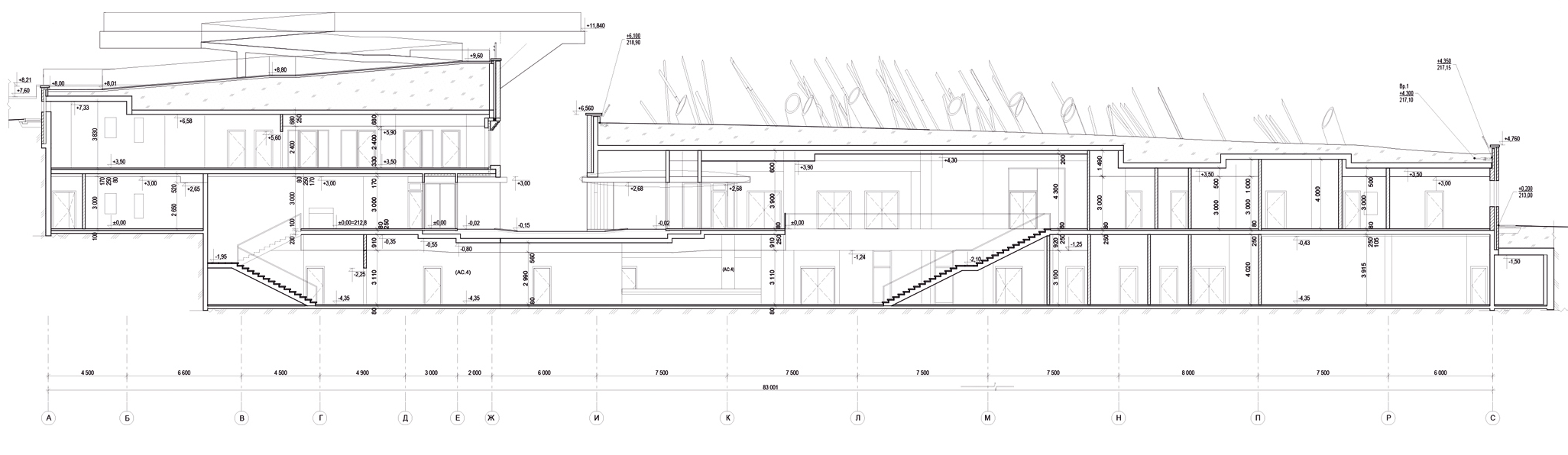

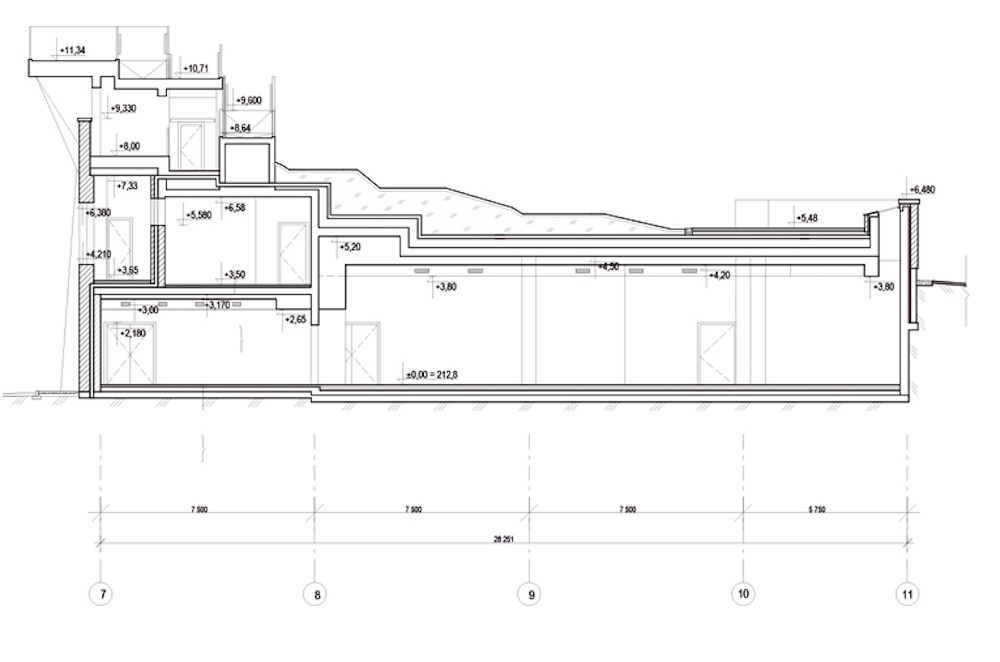

В данном случае было очевидно, что главным экспонатом должно быть само поле, подлинные декорации трагедии – здание просто не имело права над ними доминировать. Поэтому выбрали пространство на берегу озера с удачным возвышением, благодаря которому была возможность «сровнять», «срастить» музей с землей, сделав его в виде холма, поросшего ковылем (2 гектара ковыля поверх наклонных кровель высаживали специально). Единственное выдающееся место – смотровая площадка, наличие которой оказалось непременным условием: после посещения экспозиции только отсюда, возвысившись над полем на 11 метров, можно восстановить полную картину давних событий.

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Участок © Архитектура и культурная политика ПНКБ

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Впрочем, «вышка» смотровой, к которой плавно подводит серия пандусов-лестниц, из-за растянутости и «распластанности» музейных объемов вовсе не выглядит высокой. Издалека стены музея даже похожи на хорошо сохранившиеся развалины форта или крепости – отчасти благодаря технологии отделки, позаимствованной у реставраторов. «Этот прием свойственен архитектуре XIV-XV веков, – объясняет Сергей Гнедовский. – Мы намеренно брали плохой кирпич и обмазывали известкой и кварцевым песком». Причем обмазывали так, как это делают реставраторы, – вручную, «голыми ладонями». А для еще большей достоверности в кладку интегрировали двухсотлетние «древние камни» – найденные в окрестностях остатки Епифанских шлюзов, описанных в одноименной повести Андрея Платонова.

Но самая талантливая драма разыграна в горизонтальном измерении: два корпуса музея, две густые белые массы готовы вот-вот ринуться друг на друга – точь-в-точь как сошедшиеся в бою враждебные друг другу воины. Один, что пониже и «покоренастее», агрессивно посверкивает узкими «глазами»-бойницами. Второй, с гордо поднятой «головой» смотровой, явно чувствует под собой опору православных ценностей – по планировочному принципу «восьмерик на четверике» на Руси долгие годы строили церкви.

К пролегающей между ними «линии фронта», рассекшей холм надвое, ведёт самая прямая дорога в музей. Если оказаться на ней на закате, кровавый диск солнца застынет ровно по центру. Чем гуще сумерки – тем зримее и острее конфликт: вдоль мощёной тропы, ведущей к месту символического архитектурного «сражения», начинают светиться зарядившиеся за день уличные фонари. Затем и вовсе смыкаются над головой темнеющие древки копий. А когда подступаешь к самой «передовой», с обеих «противоборствующих» сторон небо прорезают «острия» стержнеобразных прожекторов.

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

С наступлением дня на передний план выходит другая история, рассказанная уже стенами. Собственно, здесь, между двух корпусов, и начинается «научная» часть музейной экспозиции. Архитекторы нашли около 50 монет с гербами княжеств, которые участвовали в Куликовской битве, сделали их копии и вставили в кладку: получилась отдельная мини-выставка для экскурсантов. Появились здесь и каменные панно, повторяющие сюжеты отделки храма Покрова на Нерли – одного из красивейших примеров древнерусского зодчества. Наконец, в стену врезали точный слепок знаменитого новгородского креста – в конце XIV века в честь победы русского войска над Мамаем его выпилили из белого камня по заказу архиепископа Алексия.

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

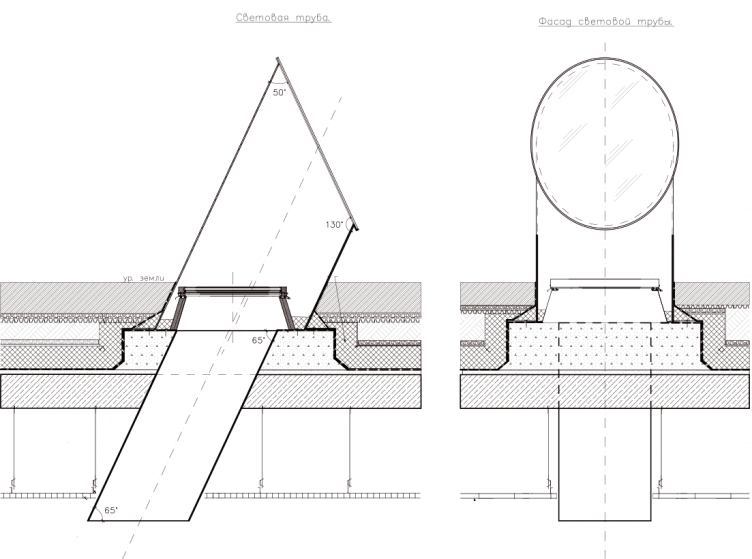

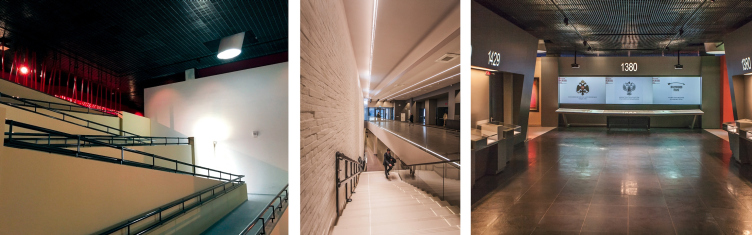

Солнце всходит – и картина меняется: стены до бесконечности уходят в поле, копья перестают быть такими уж зловещими, а между потухшими прожекторами просматриваются силуэты «щитов», которые работают, как световые мечи «наоборот». Напомним: основные помещения музея – почти под землей. Традиционные световые фонари с обширным остеклением архитекторами тоже не рассматривались (иначе бы не удалось «срастить» музей с ландшафтом). Поэтому озеленённые поверхности крыш, наравне со светильниками-клинками, изрешечены световодами с мощной системой улавливающих солнце зеркал и линз. В течение дня они направляют потоки света не в небо, а в обратную сторону – внутрь музея. Из-за этого в выставочных залах возникают разной мощности световые столбы и круги.

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Световая труба © Архитектура и культурная политика ПНКБ

Их дополняют лучи светодиодной природы, подчеркивающие архитектуру пространства: стены, пол, потолок, лестничные пролеты, лабиринты коридоров. Нынешняя экспозиция – в 7 раз больше той, что была в храме в Монастырщине, а именно 2000 м2. Еще 300 м2 пространства предназначены для временных акций и выставок. Все они размещены в корпусе со смотровой (другой корпус отдан под административные помещения). Часть выставочных залов расположены на верхнем уровне – те, что рассказывают о великих сражениях по всему миру и подробно иллюстрируют самый известный литературный источник о Куликовской битве «Сказание о Мамаевом побоище».

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Реализация, 2015. Фотография © Роман Солопов

Другая часть экспозиции занимает, напротив, самый нижний этаж: посетителю будто дают ощутить себя археологом. И познакомиться с реконструкцией ландшафта Куликова поля времен XIV века, а также с центральным экспонатом нижнего зала – витриной-пирамидой с панорамой битвы, позволяющей восстановить всю хронологию событий 8 сентября 1380 года.

Впрочем, закончить путешествие по музею лучше на уже упоминавшейся смотровой – по следам полученных знаний поле, раскинувшееся внизу, предстанет в ином свете. После того, как вы проиграете в своем воображении кровавую битву во всех деталях, и страсти поулягутся, открывшиеся взгляду просторы станут именно тем, чем пытались их сделать создатели этого музея. Местом, куда можно приехать с семьёй и прогуляться по многочисленным тропинкам, которые с высоты так хорошо видны из-за пунктира лавочек. Местом, где можно провести несколько дней, остановившись в одном из пяти гостевых домов на территории заповедника – или посетив деревню Моховое, которую восстановили и наделили полной инфраструктурой. Местом, пропитанным «вечной памятью» и всевозможной символикой войн – но мы же знаем: только прочувствовав их каждой порой, фиброй и клеткой, можно обрести подлинные умиротворение и покой.

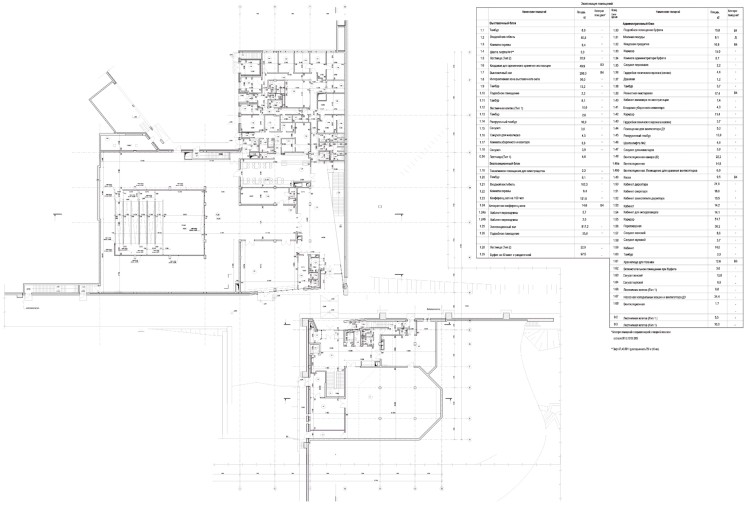

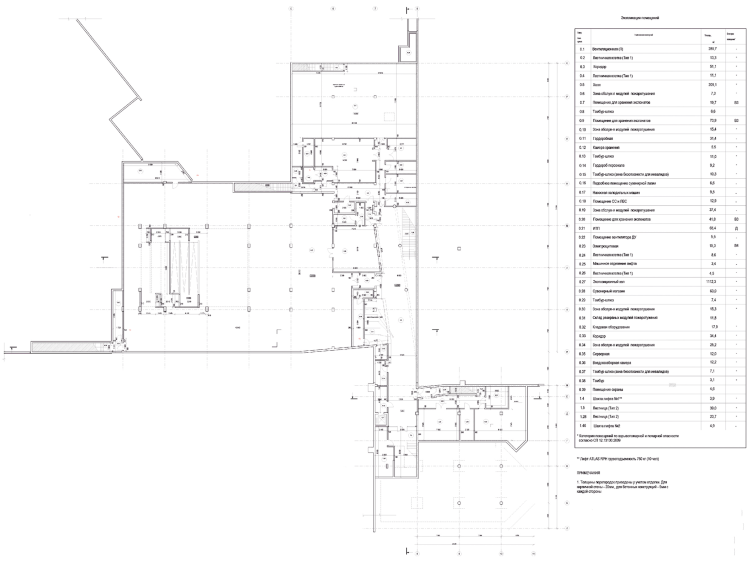

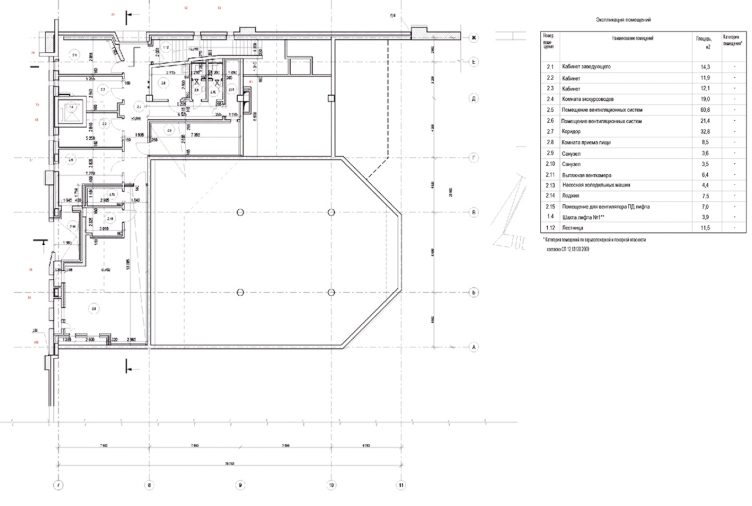

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. План © Архитектура и культурная политика ПНКБ

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. План © Архитектура и культурная политика ПНКБ

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. План © Архитектура и культурная политика ПНКБ

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Разрез © Архитектура и культурная политика ПНКБ

Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Архитектор: Сергей Гнедовский. Разрез © Архитектура и культурная политика ПНКБ