Мастерская Сергея Малахова и Евгении Репиной уже 10 лет существует внутри самарского Архитектурно-строительного университета, в составе которого есть Институт архитектуры и дизайна. Там на факультете дизайна, на кафедре инновационного проектирования они и преподают. Круг их интересов значительно шире собственно архитектурного проектирования; школа занимается междисциплинарными связями, поиском базовых основ профессии, что роднит их с установками Александра Ермолаева, руководителя московской школы ТАФ, который считает эти основы общими для всех, позволяющими делать не только проекты, но и «композицию собственной судьбы». Для методики самарской школы характерен уклон в драматургию, мифологию, о чем свидетельствует их экспозиция, сделанная в форме некоего ковчега, где внутри представлены разнообразные ученические штудии на базовые темы и дипломные проекты дизайнеров и архитекторов, а снаружи коллаж из перформансов.

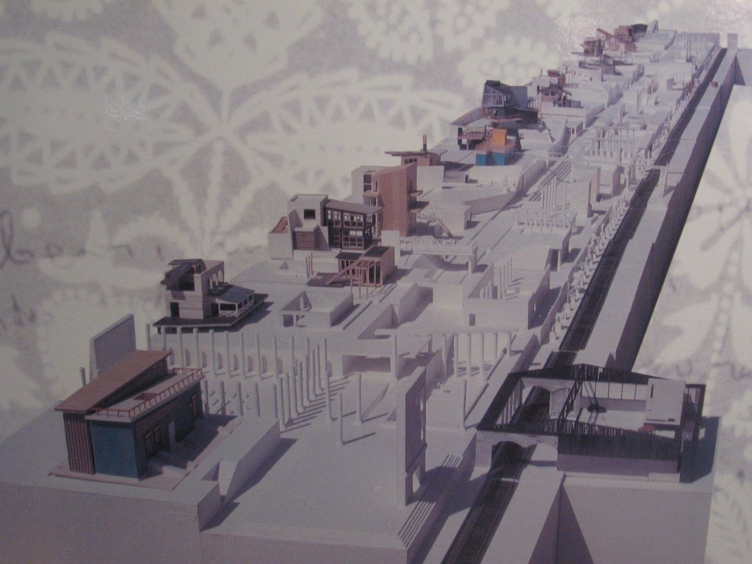

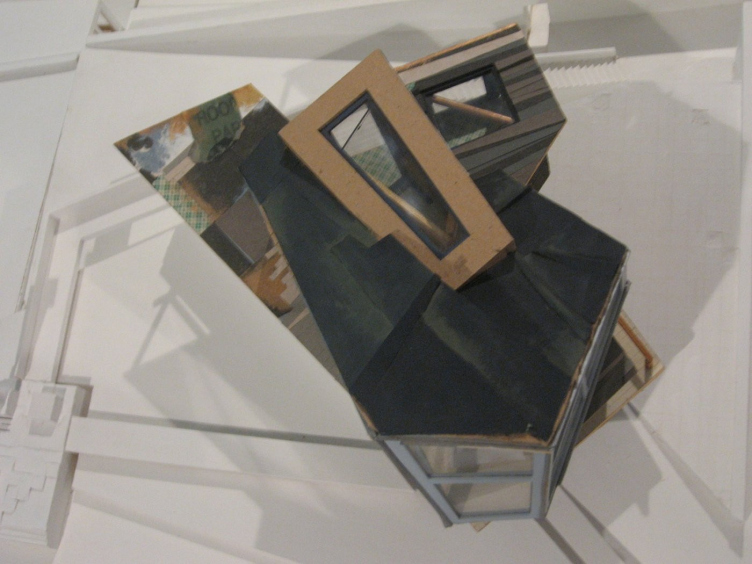

Центральное место занимает длинный макет, созданный студентами-дизайнерами третьего курса в рамках исследования феномена советской дачи. Он называется «Город одиноких холостяков» – в начале студенты писали мифы, каждый про свой фрагмент, потом делали макеты, потом соединили их в один. Это линейный город, который находится вдоль железной дороги, поскольку электричка, – объясняет Евгения Репина, – это тоже миф советской культуры. Все жители этого города ждут никогда не приходящего поезда – проект насыщен такого рода метафорами. Рядом, параллельно дороге проходит «парк», правда без зелени, набранный из фрагментов советской действительности. Он белый и несколько сентиментальный, поскольку возник из обломков утраченного смыслового мира и в нем есть таинственные спуски в подземелье, романтические анфилады в классическом ордере, и сами дачи (один из макетов – финалист японского конкурса «Индивидуальное через универсальное»).

В принципе, в одном этом макете присутствуют все особенности авторской методики Малахова – Репиной. Первое: особое внимание к так называемым «найденным объектам» (objects trouves), к ним относятся те самострои дач из найденных «обломков советского мира», на которые горазда фантазия обладателей священных 6 соток – их студенты изучали в натуре, а потом по впечатлениям делали макеты. «Найденные вещи», считает Евгения Репина, иногда ценнее, чем сверхусилия, бесконечное продуцирование форм, которым сегодня переполнена профессия. Это своего рода воплощение профессиональной скромности.

Второе – любимая методология «театрализованного конфликта». Здесь она воплощена в попытке создать коллективный миф группы. Модель разделена на равные фрагменты, где каждый вписывался в свою зону и вынужден был считаться с соседями. Конфликты реального мира, где на уровне базовых инстинктов люди делят территорию, пищу, рассказывает Евгения Репина, переведены здесь в игру, в театр, и это дает правильное направление развитию архитектурной мысли – эти люди будут гуманистическими проектировщиками в противовес доминирующему сегодня авторскому сознанию. Оно, даже у гениальных Захи Хадид или Питера Эйзенманна ущербно и предсказуемо, считает Евгения Репина, потому что это уже бренд: «Когда ты приспосабливаешься, то немножко отступаешь от монологичности своего ума».

Третий принцип – это важность непрагматических, бесполезных вещей, составляющих «кровь профессии», те «пустоты», которые притягивает смыслы, считает Евгения Репина, ссылаясь на М. Эпштейна: «О них надо говорить в профессии, но нет языка. Если сказал – это уже форма, поэтому мы пытаемся со студентами ходить по касательной, не в лобовую… Типологическое функциональное проектирование – это то, что нас очень угнетает, и то, от чего мы хотим дистанцироваться, хотя помним про бинарную модель, что прагматика идет рядом с бесполезными вещами, иначе и то, и другое становится ущербным». Однако оказывается, что все это непросто соединить в провинции, где студенты видят, что качество и мастерство – вовсе необязательные вещи.

Наконец, еще один методический ход – эскапизм, или разные формы бегства, позволяющие «выжить в провинции», от метафорического, внутрь себя, внутрь качества, до физического – осенних перформансов. Последнее – это буквальное бегство на правый берег Волги, куда из города нет мостов, поэтому он дикий и нетронутый, где студенты проводят разные пространственные эксперименты, например, побыть в роли женщин-башен. Более печальная форма бегства – это профессиональное самоопределение студентов, которые понимают, что им нужно бежать из провинции в столицу, или за границу – где, между прочим, с имеющимся портфолио их охотно принимают.

Внимание к «ручным вещам», рисункам и моделям, фактурой и природой, сближает методику Малахова–Репиной с Александром Ермолаевым. «Но его пропедевтика, – говорит Евгения Репина, – абсолютно мастерская, мы снимаем шляпу. Мы, может быть, не добиваемся такого качества, у нас преобладает игровой аспект…» Александр Ермолаев руководит своей школой уже тридцать лет. Она родилась из неформального кружка МАрхИ под названием «Театр архитектурной формы» – ТАФ, в 1980 году. У Ермолаева нет жесткой программы, он каждый раз импровизирует вокруг какой-то актуальной темы, воспитывая и в своих студентах нетривиальность, новизну, открытый подход к решению любой задачи. Студенты всегда начинают с того, что учатся видеть структуру окружающего мира с примитивных пятен, линий, простейших предметов, чтобы потом различать внутреннее устройство, геометрию, форму в архитектуре. Эти штудии и представлены главным образом на стенде мастерской. Из архитектурных проектов здесь только один – детская площадка. Связанная, однако, с глубокими размышлениями о сторонах света.

Помимо архитектурной пропедевтики инструментом «перевоспитания» студентов от труднопреодолимых традиций является «сценический перформанс», в ходе которого они учатся понимать пространство, чувствовать форму, только теперь уже через свои физические возможности. Постановки этого визуально-пластического театра часто выстроены вокруг «натюрмортов» из архитектурных форм, где каждый является предметом, размышляет над тем, как он может двигаться в пространстве и пр. Студенты постарше сейчас на основе этих знаний занимаются проектированием идеального пространства для театра. Все это очень напоминает дух ВХУТЕМАСа, экспериментальный, творческий, методы мастерской Николая Ладовского, который, как известно, воспитал ряд талантливых архитекторов новаторов.

О дискуссии вокруг архитектурного образования громко заговорили впервые после долгого перерыва и впервые показали ведущие школы, которые в узком кругу вот уже больше десяти лет обкатывают новые (или хорошо забытые старые) методики, воспитывая широко и гуманистически мыслящих архитекторов. Появилась площадка для дискуссии в виде форума на сайте школы Евгения Асса, осталось втянуть в нее преподавательский контингент, крепко сдерживаемый многолетней «традицией».