Аэропорт Звартноц – памятник архитектуры советского модернизма. Его история началась в начале 1970-х годов, когда прошли два тура конкурса. Тогда архитекторы А. Тарханян, С. Хачикян и Л. Черкезян представили два варианта в виде вытянутых объемов по так называемой «линейной» схеме. Однако, приступив непосредственно к проектированию терминала, авторы предложили принципиально иную концепцию – круглое здание. Строительство было осуществлено достаточно быстро, и Звартноц открылся уже в 1980 году. Сегодня, спустя 35 лет, здание перестало отвечать современным требованиям, предъявляемым к международным аэропортам, и встал вопрос о его дальнейшей судьбе. Истории проектирования, строительства, недолгом веке функционирования аэропорта и борьбе за его сохранение для будущих поколений посвящено это издание. Книга рекомендована архитекторам, историкам, искусствоведам и широкому кругу читателей, интересующимся советской и армянской архитектурой.

Приобрести книгу можно на сайте издательства ТАТЛИН.

Обложка книги Карена Бальяна «Аэропорт Звартноц» © ТАТЛИН

Пространство Звартноца

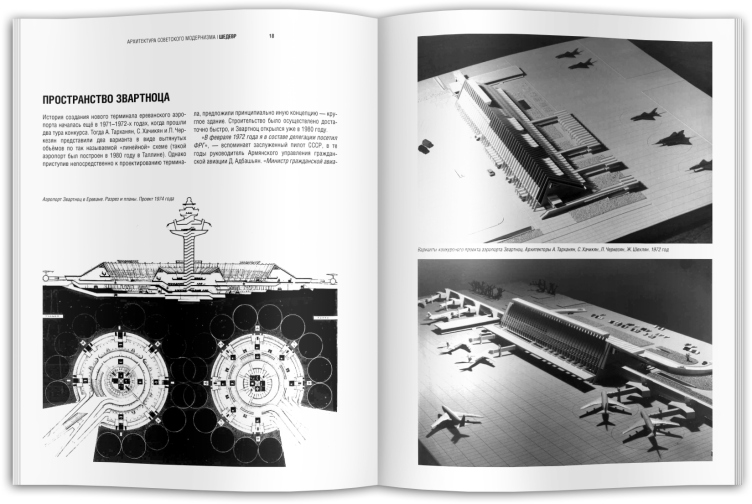

История создания нового терминала ереванского аэропорта началась ещё в 1971–1972-х годах, когда прошли два тура конкурса. Тогда А. Тарханян, С. Хачикян и Л. Черкезян представили два варианта в виде вытянутых объёмов по так называемой «линейной» схеме (такой аэропорт был построен в 1980 году в Таллине). Однако приступив непосредственно к проектированию терминала, предложили принципиально иную концепцию – круглое здание. Строительство было осуществлено достаточно быстро, и Звартноц открылся уже в 1980 году.

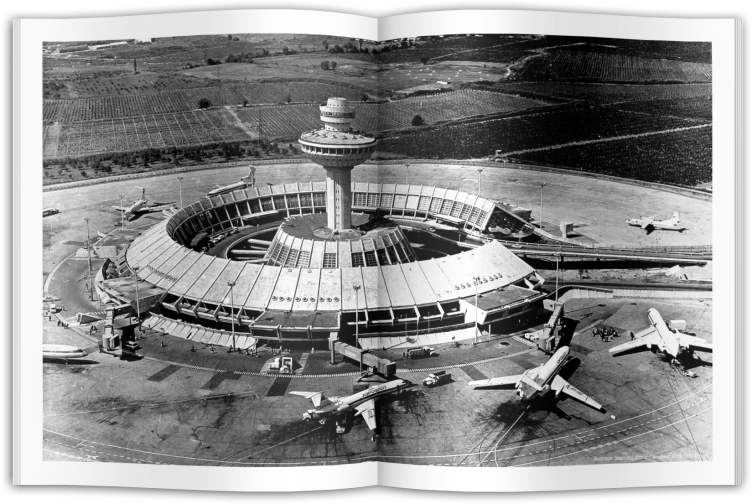

Общий вид со стороны подводящей автодороги. Фото 1980-х годов. Предоставлено издательством ТАТЛИН

«В феврале 1972 года я в составе делегации посетил ФРГ», – вспоминает заслуженный пилот СССР, в те годы руководитель Армянского управления гражданской авиации Д. Адбашьян. «Министр гражданской авиации СССР Б. П. Бугаев рекомендовал мне изучить идеи и решения, заложенные в аэровокзалах Кёльн-Бонна и Франкфурта. Увиденное здесь произвело переворот в моих представлениях об аэропортостроении. «Форма должна соответствовать содержанию! Нужно выстроить на бумаге технологические линии, а потом обнести их стенами!» (Такое заключение, соответствующее канонам функционализма, делает для себя руководитель армянской гражданской авиации. – К. Б.).

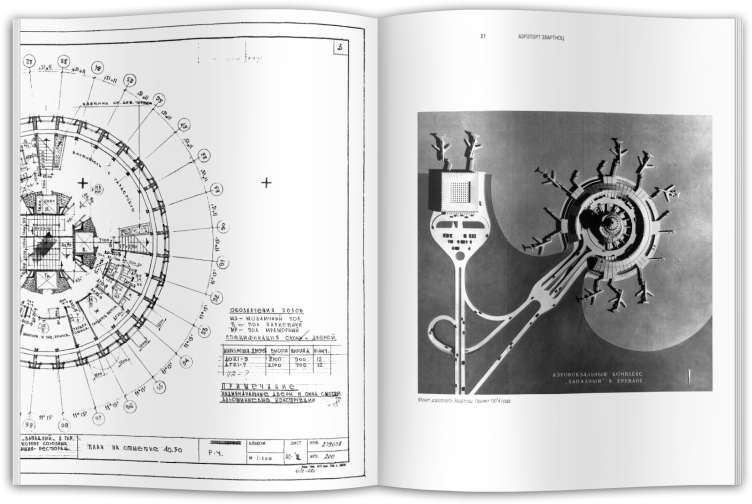

«В Ереван я привёз чертежи, полученные с помощью руководства авиакомпании „ Люфтганза” от строителей этих аэропортов. <...> проектировщики будущего Звартноца получили заряд новых идей и технологических решений. В итоге <...> было концептуально решено отказаться от традиционной формы аэровокзала в виде «коробки», и найти формы, максимально отвечающие требованиям технологии работы аэропорта. Аэропорт Кёльн-Бонн – то, что нам надо, решили все. И уже в апреле я от имени „ Армгоспроекта” представил Бугаеву чертежи и макет аэровокзала, где от центрального корпуса влево и вправо под равными углами отходили две галереи к двум 6-лучевым звёздам – терминалам, вокруг которых у каждого луча стояли макеты 12 самолётов.

Бугаев проект забраковал: «Зачем вы в христианской стране выстраиваете „звёзды Давида”? (любопытно, что схема, представленная как сугубо функциональная, неожиданно приобретает идеологическое значение. – К. Б.). И, второе, зачем так удлиняете и запутываете путь от автомобиля к самолёту? Ведь здесь, сквозь центральный корпус и по галерее будет не менее 200 метров, а у нас ведь нет движущихся лент-тротуаров, как в Германии. Предлагаю изменить количество лучей звезды и провести кольцевую автодорогу между лучами и терминалами, к которым они примыкают.

Когда на следующий день я рассказал это проектировщикам, Артур Тарханян заявил, что в этом случае и сами лучи не нужны и предложил слить их в одно общее кольцо. И тут же фломастером нарисовал схему будущего аэровокзала, которая и стала генеральной».

Разворот книги Карена Бальяна «Аэропорт Звартноц» © ТАТЛИН

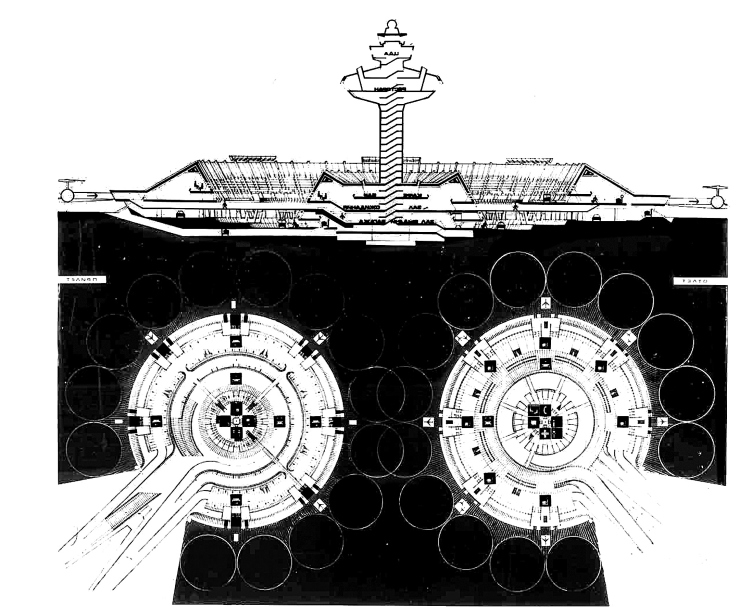

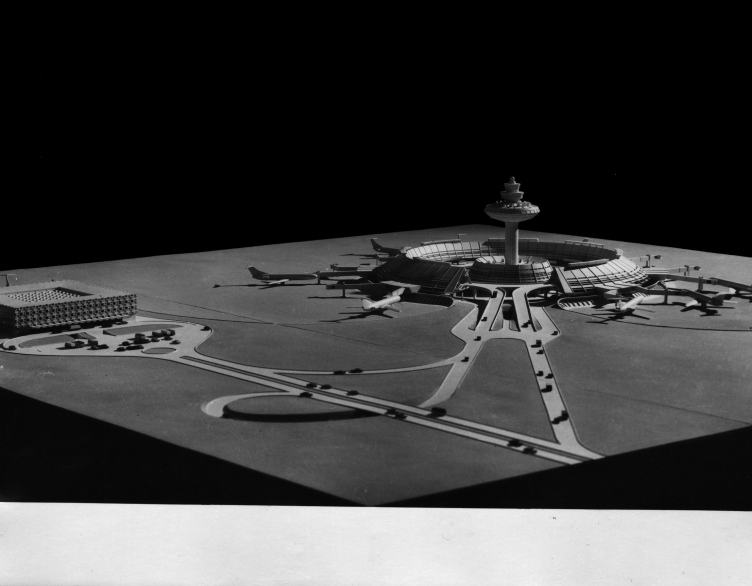

Аэропорт получил форму двух усечённых конусов – большого (зона вылета), в одной части «разорванного» двухуровневой системой автодорог, и малого (зона прилёта), запрятанного в большом. Из малого конуса выступала 61-метровая башня, завершённая круглым объёмом ресторана и диспетчерской службы.

Пространство между большим и малым конусами на различных уровнях заполнено кольцами подводящих и уводящих автодорог. Все объёмы комплекса, как и «положено» круглым плановым решениям, строго симметричные и центричные. Круглая форма плана позволила получить ряд технологических и функциональных преимуществ, например, децентрализовать вылет и, наоборот, централизовать прилёт и обслуживание.

Аэропорт Звартноц в Ереване. Разрез и планы. Проект 1974 года. Изображение предоставлено издательством ТАТЛИН

Внешний, большой конус зоны вылета длиной 504 метра был разделён на семь микровокзалов, обслуживающих в течение часа по 300 пассажиров.

Кольцевая компоновка терминала позволяла принимать к своим «причалам» воздушные суда любых размеров. Достаточно было лишь отодвигать их от здания терминала, как длина фронтальной кольцевой линии увеличивалась. Отодвинув самолёт всего на 1 метр, можно было увеличить общую длину окружности мест стоянок самолётов на 6,28 метра.

Технология движения в зоне вылета была такая: автобус или автомобиль по верхнему кольцу подъезжал к нужной секции (её номер был обозначен на билете). Пассажиры, пройдя через автоматически открывающиеся двери, попадали в здание – в «большой конус» и буквально через несколько шагов (если быть точным – 13,5 метра) оказывались у регистрационной стойки. Примерно столько же метров через зону контроля и телескопический трап надо было пройти до салона самолёта. «Расстояние от порога автомобиля до порога самолёта в Звартноце было самым коротким в мире. При этом порог автомобиля, регистрационная стойка, транспортёр приёма багажа и самолёт находились на одной линии. Так что пассажир и его багаж всё время двигались в одном направлении, что исключало возможность засылки багажа не по адресу. Это делало ненужными сложные системы сортировки багажа, как в других аэровокзалах с традиционной технологической схемой».

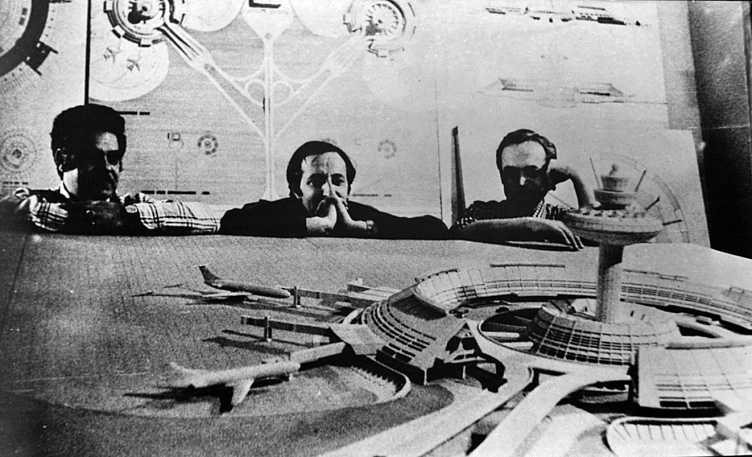

Слева направо – архитекторы Артур Тарханян, Спартак Хачикян и Грачья Погосян перед макетом аэропорта Звартноц. Фото второй половины 1970-х годов. Предоставлено издательством ТАТЛИН

Внутреннее пространство большого конуса было целостно и непрерывно, деление на микровокзалы было организовано ритмичным расположением технологического оборудования, цветовым чередованием мраморной облицовки различных тонов, выступающими наклонёнными плоскостями лестниц, ведущих на галерею ожидания, и, конечно, системой информационной службы.

Прибывающие пассажиры по специальным галереям проходили в центр комплекса, где находились три сектора выдачи багажа, зона встречи, зал ожидания, служебные и другие помещения. Здесь багаж, двигаясь, как и пассажир, всё время к центру, попадал на транспортёрный круг, расположенный против прибывшего самолёта.

Макет аэропорта Звартноц. Проект 1974 года. Изображение предоставлено издательством ТАТЛИН

Малый, внутренний конус – зона прилёта – был решён в нескольких уровнях. К нему из самолёта через те же телескопические трапы пассажиры проходили по галереям, висящим под плоскостью большого конуса. Галереи завершались эскалаторами, опускающими пассажиров в небольшой круглый зал прибытия. У ереванцев всегда была традиция встречать приезжающих, и здесь бывало многолюдно. Встречать было удобно, поскольку пассажиров, как на трапе самолёта поочерёдно «выплывающих» на эскалаторе, было легко увидеть.

Здесь же, но на более низких отметках (средняя, сердцевидная часть аэровокзала значительно ниже нулевого уровня) было организовано движение транспорта, располагалась зона выдачи багажа. К секциям вплотную подъезжали такси и автобусы. Несколько дальше и выше под прикрытием плоскости кольца большого конуса – паркинг легковых автомобилей. Прилетевшим пассажирам уехать с вещами из аэропорта было несложно, впрочем, так же, как и отлетающим оформить свой вылет.

Разворот книги Карена Бальяна «Аэропорт Звартноц» © ТАТЛИН

Пассажиры, вылет которых задерживался, из каждого из семи микровокзалов по висячим галереям могли перейти в малый конус, в зал ожидания. Над залом ожидания находились кафе, другие службы сервиса. Отсюда же на лифтах, устроенных в стволе башни, поднимались в завершающий вертикаль композиции двухуровневый многогранный объём. Здесь, на самом верхнем уровне располагался диспетчерский зал с прекрасным обзором лётного поля и припаркованных самолётов. Непосредственно под диспетчерским залом находился ресторан с неповторимой панорамой Арарата.

Композиционное решение архитектуры аэровокзала было построено на характерных для функциональной архитектуры нарративах внешнего и внутреннего: пространственных или формальных. К примеру, разрыв, образованный в большом конусе лентами автодорог, как бы выявлял его внутреннюю структуру – расставленные по кругу треугольные рамы, составляющие основу несущей конструкции (здание аэровокзала было сооружено целиком из сборного железобетона). Обращённые друг к другу торцы – они были заполнены пластичными витражами со стилизованными «аэрокомпозициями» – несли характеристику внутреннего пространства, в то же время являясь как бы пропилеями, внешним элементом, ведущим в «кратер» большого конуса, интерьерное пространство которого организовано формами внешней архитектуры: малый конус был решён в том же композиционном ключе, что и большой, круговые ленты автодорог – также элемент внешней архитектуры, наконец, вырастающая отсюда башня – внешняя вертикальная доминанта всей композиции.

Разворот книги Карена Бальяна «Аэропорт Звартноц» © ТАТЛИН

Двенадцать основных пространственных уровней были взаимосвязаны по вертикали и раскрывались один в другой, свободно проникая вовне и внутрь аэровокзала.

Границы внешнее – внутреннее были смыты во многих точках интерьера, откуда раскрывались различные перспективы на внешние элементы, постоянно присутствующие в организации внутреннего пространства. Таких точек много, они составляли сюжетную основу всего композиционного решения.

Одна из важных линий оппозиции внешнее – внутреннее раскрывалась в многократном решении системы одномаршевых лестниц – по вертикали собранные в блоки, функционально они являлись элементами или интерьера, или внешней архитектуры, объединяя внешнее – внутреннее, находясь на их границе.

Важный элемент решения композиции – обнажённо выступающая внешняя конструктивная система во внутреннем пространстве.

Витраж. Скульптор М. Мазманян. Фото 1980-х годов. Предоставлено издательством ТАТЛИН

«Интерьерность» вообще была сведена до минимума, внутреннее пространство решалось просто, без нарочитого оформления: железобетон, покрытый штукатуркой или облицованный камнем. Идущее «от пространства» рациональное решение было «доведено» в формах: «открытая» конструкция, грамотное использование материала, подчинённая функциональному решению композиция. В сложном организме современного аэропорта технологические связи самые важные и легко подчиняют себе архитектурное решение. Звартноц нарушил этот канон – архитектура сохранила ставшее классическим качество единства художественной формы c конструктивной и функциональной частями.

Пространства Звартноца были пронизаны пониманием профессионализма современной архитектуры. Профессионализма, «протянутого» через все аспекты и отдельные решения и одухотворённого единым образом. Образом, являющимся суммой нескольких слагаемых и одновременно сглаживающим одностороннюю направленность каждого из них. Образом, призванным выражать идею движения, множественности, сложность и совершенство техники, высокий уровень цивилизации, поэтику архитектурной мысли.

Разворот книги Карена Бальяна «Аэропорт Звартноц» © ТАТЛИН

Когда архитекторы создавали Звартноц, они, несомненно, видели его в пространстве Араратской равнины, врисовывая в графику национального ландшафта. Расчерчивая в пространстве силуэт двух конусов аэровокзала в контексте с вечными вершинами Арарата, архитекторы расчерчивали его и во времени: руины близлежащего, сохранившего только свой круглый план древнего Звартноца – вечные свидетели немеркнущего гения народа – легли отблеском времени на круглый план технологической схемы воздушной гавани столицы Армении.

Звартноц перед Араратом должен был оставаться пространственным и образным знаком. Но сегодня решается судьба Звартноца – быть ему или не быть, и если быть, то уже не как терминалу, а получив иную функцию.

Разворот книги Карена Бальяна «Аэропорт Звартноц» © ТАТЛИН

Архитектура Звартноца построена на принципах функционализма, лишая, как было сказано, её пространства и её формальный язык сюжетов внешнего и внутреннего. Стилистически это была архитектура, названная брутальной. Но брутальной она была не только в своей философии формального смысла, но и в своём не совсем идеальном выполнении геометрии линий бетонных пилонов и треугольных арочных конструкций, металла переплётов конструкций остекления и дизайна приборов освещения.

Для Звартноца это не был второстепенный фактор, ибо задуманная здесь архитектура требовала изысков исполнения, позволяющих окончательно раскрыться всему её образному потенциалу, подобно тому, как только безукоризненное исполнение может раскрыть всю глубину драматического или музыкального произведения. Исполнение – важное требование высокого искусства, в том числе и искусства архитектуры.

Разворот книги Карена Бальяна «Аэропорт Звартноц» © ТАТЛИН

Проблемой современных аэропортов остаётся вопрос их расширения – авиация стремительно развивается. Звартноц, казалось, не имел потенциала для развития. Его жёсткая скульптурная композиция собрана вокруг внутреннего стержня. В перспективе, для обеспечения возросших потоков пассажиров, Звартноц должен был быть скопирован – рядом предполагалось построить второй, похожий. Это всегда казалось несколько странным. Но ещё до того Звартноц распался функционально: когда Армения стала суверенной страной, появилась необходимость в новых функциях, связанных с преодолением границы государства. Этого в Звартноце предусмотрено не было.