Сегодня сошлось несколько веских причин плотнее и сосредоточеннее фокусировать внимание на объектах московской Олимпиады. Полномерная реконструкция архитектурно-строительного опыта возведения олимпийских объектов существенна для понимания всей многогранности формирования целостной событийной картины тех лет и многообразия мотиваций, эти события определяющих и выявляющих их историко-культурную ценность.

В годы, предшествовавшие московской Олимпиаде, и в дни проведения Игр об олимпийских объектах много писали, причем постоянно подчеркивая их будущее предназначение. Горожане были удовлетворены тем, что в дальнейшем, после завершения Игр-80, эти объекты должны всецело принадлежать городу, причем не столько как памятники историческому событию, а во всей полноте своих «жизненных сил» участвовать в повседневной жизни столицы. Казалось бы, давно пришло время писать о XXII Олимпийских играх в прошедшем времени – фактом истории стал конкретный повод возведения олимпийских объектов в Москве. Эта их роль, как бы к ней ни относились, наложила свой отпечаток на весь дальнейший период их жизни в городе. Есть основание говорить об объектах Олимпиады именно как о памятниках – памятниках своего времени, поскольку они не только точно привязаны к конкретному временному отрезку, но и наиболее полно его характеризуют. Олимпийская функция этих сооружений не отмирает, а обретает новое содержание, позволяющее относиться к ним как объектам полноценного исторического знания.

По существующему в нашей стране законодательству сохранения историко-культурного наследия 40 лет – возраст, открывающий возможность для постановки тех или иных сооружений на государственную охрану как памятников своего времени. Олимпийские объекты везде и всегда получают этот статус, поскольку закономерно максималистски предъявляют свою современность. Важно при этом зафиксировать, что именно истолкование понятия «современность» было наиболее значимо для авторов проектной концепции и то, насколько она оказалась жизнеспособной и смогла спустя десятилетия в полной мере удержать свою значимость, свидетельствует о ее полномерной исторической ценности.

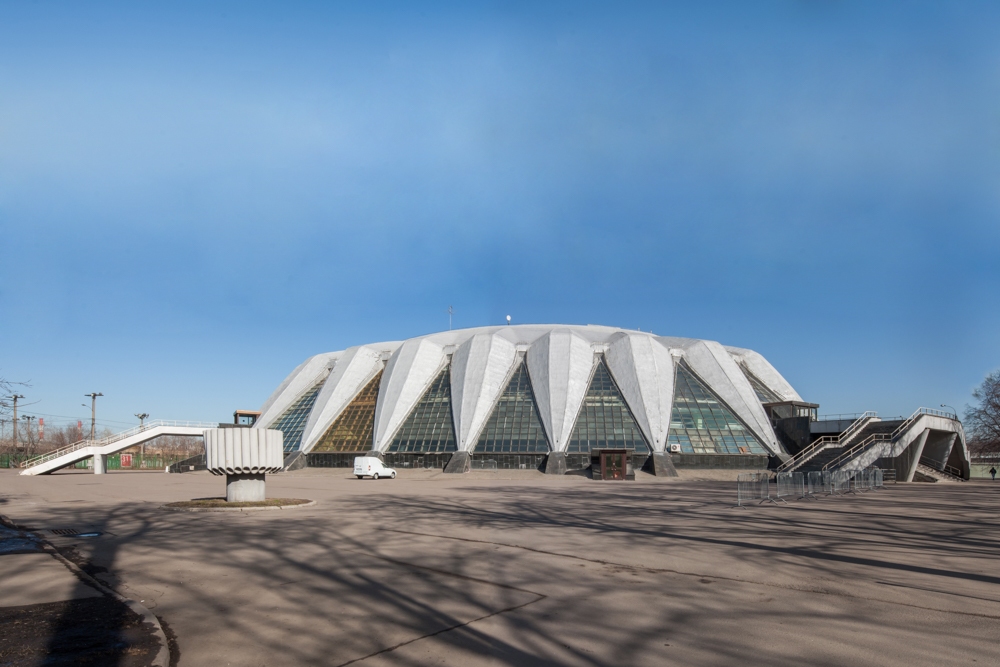

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

М.В. Посохин, Б.И. Тхор, Л. С. Аранаускас, Р. И. Семерджиев, Ю. П. Львовский, Ю. В. Рацкевич и другие

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Крупнейший в Европе, как того требовало время 1970-х для объектов московской Олимпиады, спортивный комплекс на проспекте Мира начали строить в 1977 году. Все основные решения: концептуальные и проектные (не исключая экономических, политических и имиджевых) – были к этому времени приняты. В предшествующие строительству годы заложены и ключевые ценностные характеристики комплекса, предопределяющие формулу предмета его охраны как архитектурного памятника истории и культуры – одного из знаковых объектов московской Олимпиады.

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

На что в первую очередь обращали внимание, формируя Олимпийский комплекс на проспекте Мира?

Размещение крупного спортивного комплекса между проспектом Мира и Северным лучом было запрограммировано задолго до Олимпиады. В конце 60-х годов уже велись поиски его архитектурной формы и «формулы» его универсальности как крупного и многофункционального объекта. Строго говоря, тщательная градоустроительная проработка этого крупного узла городской территории была еще одним из этапов реализации концепции Генерального плана реконструкции Москвы 1935 года. Придание будущему объекту статуса олимпийского добавило к замыслу спортивного комплекса ту долю максимализма, которая, подчеркивая уникальность события, тем не менее, позволяла сохранить за объектом полноценную возможность участия после Олимпиады в повседневной жизни города.

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Общепонятное «правило исключительности» было закреплено и за Олимпийским Дворцом спорта, как практически за всеми объектами, возводимыми к Олимпиаде. Ему полагалось стать самым крупным для своего времени крытым универсальным залом. Он был рассчитан на 35–45 тысяч зрителей в зависимости от события-зрелища, проводимого в то или иное время.

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Многофункциональность универсального комплекса была тщательно продифференцирована на всех этапах предпроектного осмысления поставленной задачи. Градостроительно хорда Олимпийского комплекса закрепила две вылетные (одна из которых стала Олимпийским проспектом) магистрали между собой, разместившись вблизи двух станций метро на проспекте Мира.

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Идея расположить на общем стилобате бассейн и универсальный зал также максималистски полно работает на концепцию компактно упакованной многофункциональности. Эту же логику развивает замысел соорудить передвижной акустический занавес, позволяющий разделить зал на два и проводить одновременно различные мероприятия (и не только спортивные) в противоположных половинах зала.

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Появление Олимпийской гостиницы и умелое функциональное использование значительного перепада высот на месте застройки расширили палитру функциональных возможностей универсального Олимпийского комплекса. Один из ведущих авторов этого сооружения Б.И. Тхор во время проведения в Олимпийском комплексе «Евровидения» в 2009 году был искренне удовлетворен тем, что и 30 лет спустя после возведения зал Олимпийского Дворца спорта не устарел и его не пришлось «осовременивать». Оказалось достаточным привезти концертное оборудование и «задрапировать» фасад рекламными баннерами, придавшими «Олимпийскому» ощущение нового праздника.

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Большое значение уделялось, разумеется, конструкции и технологии большепролетного безопорного покрытия «Олимпийского». Удачей можно считать, что остановились на предложении лаборатории металлоконструкций ЦНИИСКа, а, точнее, авторской идее и разработке ее многолетнего к этому времени руководителя д.т.н. В.И. Трофимова. По его замыслу была разработана технология рулонированного тонкого металлического листа толщиной 4 мм, шириной до 6 м и нужной проектировщикам длиной. Отвечая «олимпийскому» масштабу и профессиональным амбициям пионерской разработки, защищенной авторским приоритетом, металлические рулоны ЦНИИСКа стали универсальным приемом покрытия практически всех большепролетных объектов Олимпиады независимо от формы их плана: будь то прямоугольный спортивный комплекс в Измайлово или велотрек в Крылатском, возведенный на овальном плане.

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Олимпийский спорткомплекс на проспекте Мира

Фотография © Денис Есаков, 2016

Велотрек в Крылатском

Н. И. Воронина, А. Г. Оспенников, В. В. Ханджи, Ю. С. Родниченко и другие

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Велотрек в Крылатском – пожалуй, самое запоминающееся сооружение, приуроченное к Олимпиаде 1980 года в Москве. Помимо «общепринятого правила» для уникальных объектов в то время – быть самыми крупными в Европе или лучше – в мире (в московском велотреке «ездовая дорожка» – 333,33 метра вместо принятых до и после этого 250 метров), велотрек обладал целым рядом подлинных достоинств независимо от своих габаритов. В велотреке было реализовано множество разномасштабных по своему значению, но при этом неоспоримых конструктивных новаций. В основном, именно они обеспечили морфологическое устройство архитектурной формы здания, нескрываемо стремящейся к совершенству своего архитектурного и инженерного решения, создающего максимальный комфорт как для весьма своеобразной функции – велогонки на треке, так и для 6000 зрителей – со-участников этого «действа».

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Авторы велотрека сумели сохранить и «перевести» на язык своей современности тенденции архитектурного формообразования, восходящие к 1920-м годам. Тщательная работа с функцией и материалом позволили авторам воспринять проектную задачу и как лепку архитектурной (равно и скульптурной) формы. С той только оговоркой, что основным инструментом художественной «лепки» стал строго исполненный математический расчет. Архитектурная форма велотрека – один из немногих на рубеже 1970-1980-х годов в нашей стране примеров неразрывности методологии формообразования, ее эволюционного накопления на протяжении всего последнего века, вплоть до наших дней. Появление, а, точнее – распространение цифровых технологий несомненно обогащает этот процесс, развивает его. Но уместно помнить при этом: сконструированное и выложенное по расчетам и концепции В.В. Ханджи «полотно» московского велотрека из брусков лиственницы без малого сорок лет назад позволяет и по сей день ставить мировые рекорды в велоспорте. И в выборе материала для рабочего полотна также проявилось убежденно осмысленное стремление к укорененности в отечественных реалиях создания своей, незаемной профессиональной традиции. Авторы велотрека в Крылатском несомненно знали о мировом рекорде З. Тюменцевой в 1957 году в гонке на 100 км на полотне Иркутского велотрека, сооруженного в 1934 году из местного строительного материала – лиственницы.

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Наклонные арки велотрека, создающие тщательно прорисованный силуэт функционального наполнения внутреннего пространства, связаны между собой ленточной «рулонной» мембраной, предложенной В.И. Трофимовым для покрытия олимпийских объектов.

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Велотрек в Крылатском © Денис Есаков

Главный пресс-центр Олимпиады на Зубовском бульваре

И. М. Виноградский и другие

Главный пресс-центр Олимпиады на Зубовском бульваре © Денис Есаков

Пресс-центр также претендовал, по замыслу предпроектной концепции, на то, чтобы стать уникальным, едва ли не первым в мире, т.е. беспрецедентным объектом, возводимым к Олимпиаде. К тому же здесь надо было обеспечить рабочие места для 3500 аккредитованных журналистов. После Олимпиады Пресс-центр предполагалось преобразовать в крупное информационное агентство, перевести сюда же Союз журналистов и, по возможности, разместить иные профильные организации.

Главный пресс-центр Олимпиады на Зубовском бульваре © Денис Есаков

Главный пресс-центр Олимпиады на Зубовском бульваре © Денис Есаков

Пресс-центр вплотную соседствует с одним из самых значительных архитектурных памятников Москвы – бывшими Провиантскими складами архитектора В.П. Стасова. Интересно и на этом примере проследить, как понимался в конце 1970-х годов подход к проектированию нового для города объекта в исторической среде, либо в непосредственной близости от уникального памятника. Провиантские склады стали по существу прототипом для проектирования Пресс-центра. Одним из оснований, сформировавших «подтекст» такого подхода к проектированию, в данном случае могло послужить то, что в Провиантских складах в течение многих лет размещался гараж для легковых автомобилей и доступ на его территорию был для горожан закрыт.

Главный пресс-центр Олимпиады на Зубовском бульваре © Денис Есаков

Главный пресс-центр Олимпиады на Зубовском бульваре © Денис Есаков

Пресс-центр был призван продемонстрировать открытость своего «существования» не только в содержании деятельности, но и в устройстве городской структуры. Город как бы входил в пространство Пресс-центра и сквозь него – дальше, вглубь исторической застройки, развивая сложившуюся в городе, в частности, на Тверской (тогда улице Горького) традицию пропускать горожан в переулки старой Москвы сквозь арки в укрупненном фронте застройки по красным линиям. Время распорядилось иначе. Провиантские склады стали Музеем Москвы и доступны для горожан. Информационное агентство, напротив, стало закрытым «островом» в структуре города.

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках

Ю.В. Большаков и другие

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках © Денис Есаков

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках © Денис Есаков

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках © Денис Есаков

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках © Денис Есаков

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках © Денис Есаков и Дмитрий Василенко

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках © Денис Есаков

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках © Денис Есаков

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках © Денис Есаков

Конно-спортивный комплекс «Битца»

Л. К. Дюбек, А. Г. Шапиро, А. Р. Кеглер, Ю. П. Иванов и другие

Конно-спортивный комплекс «Битца» © Денис Есаков

Конно-спортивный комплекс «Битца» © Денис Есаков

Конно-спортивный комплекс «Битца» © Денис Есаков

Конно-спортивный комплекс «Битца» © Денис Есаков

Конно-спортивный комплекс «Битца» © Денис Есаков

Олимпийская деревня

Е. Н. Стамо, А. Б. Самсонов, О. Г. Кедреновский и другие

Олимпийская деревня © Денис Есаков

Разговор об Олимпийских объектах уже сейчас, задолго до юридически фиксируемого срока возможности обретения ими статуса памятника, представляется весьма своевременным. Уместно «встроить» московскую Олимпийскую деревню 80-х в содержательную последовательность реализации идеи комплексности индустриальными методами возводимой застройки, начиная с жилых районов 1920-30-х годов, вплоть до новых и столь разных, исходя из реальных возможностей наших дней, жилых образований на Ходынке, в Куркино и др. При этом стоит вспомнить, что Черемушки на государственную охрану поставить не успели. Знание об образе одного из самых ранних жилых районов первого поколения массовой индустриальной в заводском исполнении застройки, реализованных в конце 50-х – начале 60-х годов, осталось, увы, книжным и сохранилось в метафоре своего названия и тотального распространения его по городам страны как понятие нарицательное, надолго ставшее и назидательным.

Олимпийская деревня © Денис Есаков

Уместно обратить внимание и на то, что историко-культурную ценность обрели жилые районы в ныне «зарубежных» городах, в частности, водно-зеленый диаметр в Минске, жилые районы Вильнюса, Таллина и др. Их концепции и реализация сыграли свою роль при формировании проектной концепции Олимпийской деревни-80 и благоустройстве ее территории, которое выглядит вполне достойно и по сей день.

Олимпийская деревня © Денис Есаков

Понимание исторической ценности Олимпийской деревни позволит сохранить целостность дошедшей до наших дней практически в первозданном виде объемно-пространственной композиции Деревни с концептуально важными для формирования ее образа открытыми (пока еще не окончательно застроенными) перспективами, ракурсами, панорамами, видами на соседние районы. Они характеризуют миропонимание своего времени, в том числе, в организации пространства, в неменьшей мере, чем каталожные железобетонные элементы, из которых возведены жилые комплексы Олимпийской деревни.

Олимпийская деревня. Универсальный магазин © Денис Есаков

Олимпийская деревня в Москве при естественной будничности своего существования как одного из жилых районов города, наверное, представляет собой удачный пример для самого широкого разговора о том, сколь полно объекты Олимпиады-80 могут охарактеризовать уровень и состояние архитектурно-строительного дела в Москве в конце 70-х годов. При этом есть еще одна сторона вопроса, очень важная при разговоре об Олимпийской деревне как потенциально возможном памятнике историко-культурного наследия своего времени, одного из его достопримечательных мест. Она была построена настолько быстро, что окончательный, утвердивший себя в макете замысел не успел трансформироваться во времени, как это зачастую бывало со многими проектами вновь создаваемых, в том числе и экспериментальных, районов Москвы. Сравнивая фото с макета и фото с натуры (с достаточно высокой точки – с вертолета, например), их нетрудно перепутать, настолько они идентичны, а это весьма существенно при разговоре о том, насколько Олимпийская деревня действительно имеет основания характеризовать обретенные архитектурной профессией к своему времени возможности для создания полноценной городской среды.

Олимпийская деревня © Денис Есаков

Для экспериментальных проектов длительные сроки реализации их в натуре губительны по существу. В этой связи Олимпийскую деревню можно считать хотя и не объявленным, но, тем не менее, одним из полноценных экспериментов, связанных с комплексным подходом к проектированию и строительству. В данном случае комплексность распространяется не только на единовременное сведение воедино профессиональных и экономических средств и усилий, но и на единовременность создания жилых домов и общественных зданий. А правильнее сказать: на осознание (и заказчиком, и исполнителями) нерасторжимости всех компонентов, необходимых для полноценного функционирования относительно крупного и самостоятельного фрагмента города.

Олимпийская деревня. Универсальный магазин © Денис Есаков

Сегодня есть все основания возразить: что же тут удивительного? Ведь строили к Олимпиаде – к сроку, который ни сдвинуть, ни «развести во времени» нельзя. Ситуация исключительная и ни с одним районом экспериментального строительства не сравнимая. Это верно. Но в такой исключительности тоже есть экспериментальное содержание. Уникальность ситуации «спровоцировала» и постановку достаточно новой и по-своему оригинальной для тех лет задачи: профессиональное понимание идей комплексности и целостности автономно существующего жилого района нужно было реализовать в кратчайшие сроки и теми средствами, которые есть в наличии. Это потребовало от участников проектирования и строительства не просто мобилизации и концентрации организационных и экономических усилий, но и профессионального опыта и мастерства. То, что ситуация, сложившаяся по вполне понятным причинам при строительстве Олимпийской деревни, была весьма благоприятна, это очевидно. Но понятна также озабоченность авторского коллектива архитектурной мастерской, где создавался проект Олимпийской деревни, и судьбою следующих своих проектов – кварталов Раменки и Никулино, где комплексность застройки, увы, и не предполагалось достигать единовременно. Она «накапливалась» во времени изначально непредсказуемо продолжительно.

Олимпийская деревня. Пресс-центр © Денис Есаков

Е.Н. Стамо – руководитель и, без сомнения, творческий лидер авторского коллектива переживал эту ситуацию и как личную, внутрисемейную драму. Его отец, инженер Н.Л. Стамо, был в двадцатые годы одним из основных в стране организаторов массового индустриального по замыслу домостроения, первым директором ИНОРСа – учреждения, призванного создать научно-методологические основания для формирования необходимых производственных условий для реализации этой идеи в предлагаемых обстоятельствах своего времени. Главным из них, по утверждению самих создателей стратегии массового домостроения, было не столько стесненность в средствах, сколько катастрофическая (по словам Н.Л. Стамо) нехватка квалифицированных специалистов в реальном строительстве, лишающая его серьезно планируемой и обнадеживающе просматриваемой перспективы.

Олимпийская деревня. Пресс-центр © Денис Есаков

Для Е.Н. Стамо спустя 50 лет проектирование Олимпийской деревни – еще и подтверждение закономерности и полноценности жизни во времени концепции массового домостроения, заложенной во многом и усилиями ИНОРСа. Стамо возвел в творческий принцип создание Олимпийской деревни из тех объектов, которые к этому времени уже были введены в практику московской застройки. В этом, по его твердому убеждению, и должен был заключаться эксперимент на уникальность Олимпийской деревни. При желании, реализуя «политическую волю», можно сделать «все и сразу», добиваясь высокого эксплуатационного качества жилого комплекса. Драма в том, что собрать воедино эти возможности можно было к концу семидесятых только при условии подготовки к Олимпиаде. Проблема комплексной застройки в иных ситуациях осталась наиболее острой и после Игр 80-го года – на долгие годы.

Олимпийская деревня. Пресс-центр © Денис Есаков

По проектному замыслу Олимпийской деревне в послеолимпийский период предстояло стать одним из крупных (14,5 тыс. жителей) жилых районов Юго-Запада, органично вписывающимся в логику реализации Генерального плана развития Москвы. Этим также объяснялись во многом и ее общее градостроительное и композиционное решение, и типологический набор возводимых объектов: жилые дома – по московскому единому каталогу, здания школ и детских садов – также по узнаваемым для Москвы проектам. В дни Игр они использовались как склады и под другие нужды, а затем после незначительного, в основном, косметического ремонта – по своему прямому назначению. Обо всем этом в свое время много писали. И в том, что Олимпийскую деревню в дальнейшем, после Игр, предполагалось обживать как один из многих (и в этом смысле рядовых) микрорайонов Юго-Запада, виделась и одна из важнейших предпосылок комплексности и целостности проектного замысла, и практически «запрограммированная» гарантия успеха. Все предположения, в целом, оправдались и не разочаровали нетерпеливых ожиданий будущих новоселов. И все-таки то, что Олимпийская деревня после Олимпиады стала «рядовым» жилым районом Юго-Запада столицы, – это только самая предварительная ее характеристика.

Олимпийская деревня. Концертный зал © Денис Есаков

Разговор об истинном месте Олимпийской деревни не столько в географическом, сколько в смысловом пространстве города, во многом сводится к осмыслению и оценке пространственных закономерностей ее построения: насколько индивидуальным может быть жилой район, созданный по каталогу индустриального домостроения во второй половине – конце 1970-х годов?

Олимпийская деревня. Концертный зал © Денис Есаков

Первое, что бросалось в глаза, когда попадаешь в Олимпийскую деревню в первые годы после Игр, – по ней гуляют. Просто гуляют, как гуляли бы в лесу или вдоль приморского бульвара, никуда не спеша, раскланиваясь со знакомыми, рассматривая в постоянно меняющихся ракурсах виды природы и панорамы города, щедро раскрывающиеся отсюда. Такая редко встречающаяся по сей день характеристика может в какой-то мере служить вполне корректным критерием качества городской среды. Ведь именно к этому – дать возможность горожанам комфортно себя ощущать в городском пространстве – стремятся и сегодня. В конце 70-х годов это обстоятельство весьма ценилось, в первую очередь, при реконструкции центра города, его заповедных зон. Пешеходная улица (будь то Старый Арбат или Столешников переулок в Москве) ассоциировалась, как правило, с представлением о традиционной улице и, как следствие, с историческим городом.

Олимпийская деревня. Спорткомплекс © Денис Есаков

В Олимпийской же деревне пешеходное пространство создано во вновь запроектированном и с нуля построенном районе. Она расположена вдоль одной из важнейших радиальных (вылетных) магистралей города – Мичуринского проспекта. На данном участке проектировщики остановились, совмещая жесткие требования и правила МОК и задачи размещения новых крупных жилых массивов по Генеральному плану Москвы. Такая двойственность изначальных условий проектирования, естественно, создала дополнительные трудности, поскольку далеко не всегда олимпийские требования и проектные задачи градостроительного планирования совпадали. Сплошь и рядом они входили в противоречие, которое необходимо было преодолеть в процессе проектирования, всякий раз находя нестандартные решения.

Олимпийская деревня. Спорткомплекс © Денис Есаков

Большую роль в окончательном выборе участка под строительство сыграло весьма благоприятное природное окружение: лес, овраги, живописные, не городские по ощущению просторы. Олимпийская деревня расположилась на территории 83 га – вытянулась вдоль Мичуринского проспекта на километровом отрезке. Такое решение – результат сведения воедино требований МОК и Генерального плана. На две олимпийские недели предложенная композиция позволила четко развести функциональные зоны Деревни, а с градостроительной точки зрения – удачно реализовать перспективные идеи развития Юго-Запада, одной из составляющих звездообразного центра столицы, наиболее активно застраиваемой именно в этом направлении, вдоль оси «Кремль – Центральный стадион – МГУ».

Олимпийская деревня. Спорткомплекс © Денис Есаков

Олимпийская деревня. Спорткомплекс © Денис Есаков

Олимпийская деревня. Спорткомплекс © Денис Есаков

Олимпийская деревня. Спорткомплекс © Денис Есаков

Олимпийская деревня. Спорткомплекс © Денис Есаков

* * *

Подробная реконструкция восприятия олимпийских объектов и, в первую очередь, Олимпийской деревни в две недели Игр и продолжительное время после них, пока в ее застройку не начали вмешиваться новые наслоения, позволяет полнее восстановить авторский замысел и проектную концепцию объекта, неоспоримо претендующего стать памятником истории и культуры своего времени. Вот почему этап проектирования будущего сооружения, когда формируется подлинное содержание творческого замысла – один из самых важных периодов его биографии, и он также должен быть включен в 40-летний срок, фиксирующий время достижения права претендовать на включение в Государственный реестр охраны наследия.

Олимпийская деревня. Пресс-центр © Денис Есаков