Архитектор, заместитель декана Высшей школы урбанистики ВШЭ Виталий Стадников занялся спасением этого памятника авангарда, когда тот оказался под угрозой сноса, и сейчас входит в авторский коллектив проекта его реставрации и приспособления под филиал ГЦСИ.

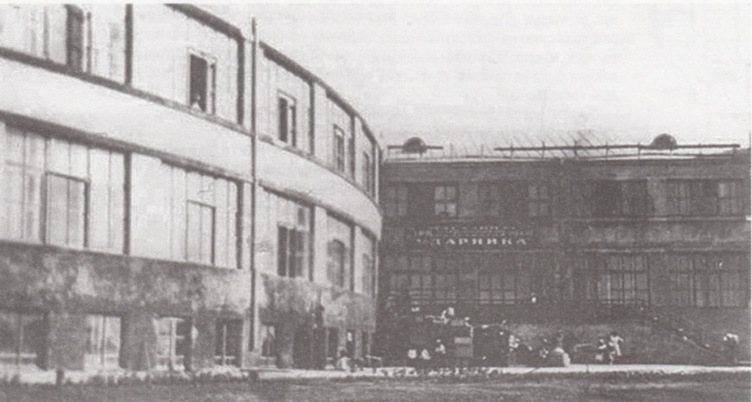

Фабрика-кухня в Самаре. Фото после реконструкции 1998-1999 годов. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

Фабрика-кухня в Самаре. Фото после реконструкции 1998-1999 годов. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

– Злоключения здания фабрики-кухни начались, когда она перестала использоваться по назначению. Когда это произошло?

– Она использовалась до конца 1990-х годов как комбинат питания, где работали кулинария, ресторан «Север». Она принадлежала оборонному заводу, который располагается на границе центральной части Самары. Это старое предприятие, которое делало начинку патронов, а заодно – часы «Победа». Позже это предприятие полукриминальная контора под названием «Сок» выкупила из госсобственности, распилив на части, и фабрику-кухню тогда тоже сняли с государственного баланса. Она функционировала как совокупность ночных клубов и помещений под сдачу в аренду до 2008 года. Причем в 1998–1999 произошла ее очередная реконструкция.

Фабрика-кухня в Самаре. Вид в 1932-1944 годы. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

Фабрика-кухня в Самаре. Фотография 1997 года. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

– То есть искажение?

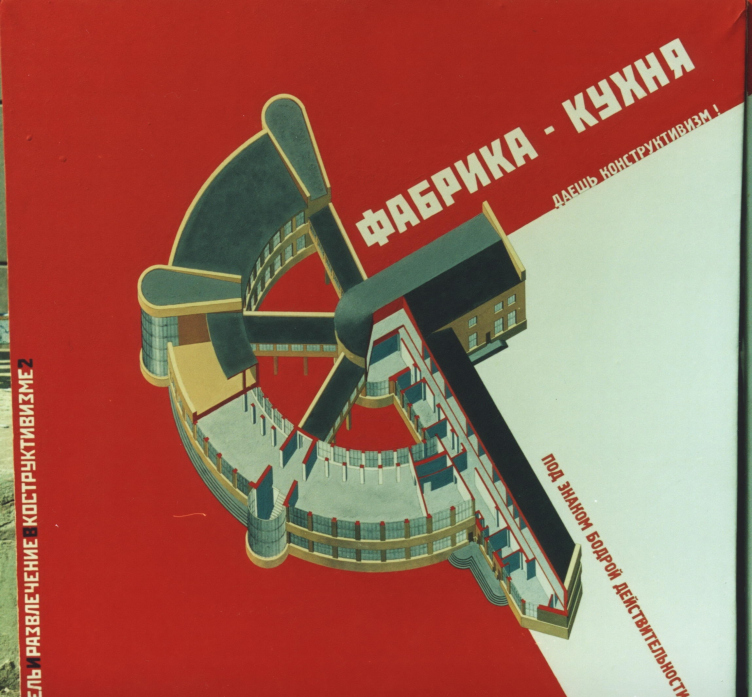

– На самом деле, она искажалась практически с самого начала. Изначально это здание было конструктивистским, с множеством характерных элементов – огромными витражами, лестничными клетками, которые висели на изумительных, хорошо рассчитанных изящных бетонных конструкциях. А потом все это было заложено кирпичом, заштукатурено, приделаны руст, карниз. Было военное время, 1944 год, и отапливать все это было невозможно. Эта реконструкция была очень забавной: после нее в здании не опознавался вынужденный постконструктивизм, как это обычно бывало, когда на функциональное, аскетичное конструктивистское здание вдруг накладывали декорации. Такого постконструктивизма очень много по стране, когда видно, что здание задумывалось динамичное, острое, а его обрядили... А это здание переделано в такую классику, где авангардной генетики и дух простыл. Причем по сути это была достаточно интеллигентная, сдержанная классика, но к самому зданию подошли так, как будто это не претенциозный композиционный трюк – серп с молотом в плане, а просто коробка, классически отделанный параллелепипед. Но, вот незадача, он свернут циркульно, типа усадебного конюшенного двора.

Фабрика-кухня в Самаре. Фотография сделана между 1944 и 1998 годами

Предоставлено Виталием Стадниковым

Фабрика-кухня в Самаре. Фотография 2013 года

Предоставлено Виталием Стадниковым

Фабрика-кухня в Самаре. Фотография 2013 года

Предоставлено Виталием Стадниковым

Фабрика-кухня в Самаре. Фотография 2013 года

Предоставлено Виталием Стадниковым

Фабрика-кухня в Самаре. Фотография 2013 года

Предоставлено Виталием Стадниковым

И в таком состоянии фабрика-кухня до конца 1990-х дожила без смены функций. Потом она превратилась в типичный для того времени Вавилон, где творилось все, что угодно. В подвале – сауна, наверху продавали вездеходы, итальянскую мебель, были культовый клуб «Сквозняк» и народный диско-караоке «Север», офис-центр. Все это было характерным образом декорировано гипсокартоном по деревянной обрешетке, очень рудиментарные ручные технологии, которые были гораздо более архаичными, чем те, по которым здание строилось в 1932 году. Парадокс – в этом. Когда его стали сейчас готовить к реставрации и эти наслоения начали разбирать, то вскрылась вся эта материальная культура 90-х годов. Это было очень интересно наблюдать, потому что я в конце 90-х только закончил институт и сам участвовал во множестве подобного рода проектов «колхозных» интерьерных работ. Я помню, как и кто делал эти интерьеры, а сейчас их уже начали разрушать, как отшелушивающийся слой, варварский нарост.

Фабрику-кухню тогда исказили довольно сильно, пробили перекрытия. Вернее, в 1940-е годы перекрытия были убраны в одном секторе, чтобы сделать двухсветный спортивный зал, где мяч должен был летать по радиусу. Но, поскольку там достаточно большой радиус, зал функционировал. А потом его вновь разделили на два яруса в конце 1990-х, при этой самопальной реконструкции. Обшили все здание белым сайдингом, крышу сделали очень иссине-синей. Все стало «аккуратно».

До 2008 здание так и стояло, а потом хозяева решили его продать, и новым владельцем стала компания «Кловер Групп», подразделение «Росгосстрах Недвижимость». Она хотела построить на месте фабрики-кухни 30-этажный дом. Оно хоть и преподносилось как выявленный памятник, по документам никаким памятником не являлось, т.к. постановлениями этот статус не подтверждался. Но местный Минкульт не хотел упускать шанс предоставить услуги владельцам, поэтому они навязали девелоперам охранные обязательства, фактически позволяющие снос при условии «воссоздания» фасадов. То есть внизу должна была быть стилобатная часть в виде серпа и молота, и за ним вырастала бы 30-этажная башня. Мне все это стало известно от разработчиков эскизного проекта, весьма уважаемой московской фирмы. И мы пригласили занимающихся сохранением наследия англичан – московского корреспондента The Times и со-основательницу MAPS Клементину Сесил, потом – председателя SAVE Britain's Heritage Маркуса Бинни. И благодаря им пошел очень серьезный звон. Мы тогда провели массовые акции – совсем не затратные, но крайне успешные. Собрали пресс-конференцию, провели архитектурный велодень, куда пришло много людей, в том числе масса журналистов.

Из этого получился отличный инфоповод, и в тот же день на нас вышли хозяева здания, стали вести переговоры: предложили издать книгу о конструктивизме, о Самаре, а «баню» – снести. Они не могли понять, что связались с энтузиастами. Причем эти «кловер-групповцы» оказались довольно цивилизованными девелоперами, они пытались все решить полюбовно. Но после того, как они пообщались с Натальей Душкиной, они поняли, что договориться не удастся. А я тогда пытался выработать конструктивную позицию: делайте свой 30-этажный дом на этом участке, но так, чтобы здание фабрики-кухни отремонтировать и приспособить под коммерческие функции – фуд-корт или еще что-либо. В тот момент я был уверен в своей правоте, но сейчас я понимаю, что я был не прав – как любой архитектор, больной архитектуроцентризмом. Который мечтает о золотом компромиссе, когда он и этические моменты соблюдает, и коммерческие. Так не вышло.

Фабрика-кухня в Самаре. Фото начала 2010-х годов. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

Владельцы увидели выход в том, чтобы здание обрушилось само. Для ускорения процесса они оторвали крышу, чтобы внутрь текла вода, и без отопления оно простояло пять лет, с 2008 по 2013. Оно не рухнуло, потому что это железобетон. Мы с помощью прокуратуры заставили местный Минкульт написать реставрационное задание, всякие предписания, которые Минкульт должен был вручить хозяевам, но не вручил. Потом мы сами сделали историко-культурную экспертизу по всем правилам. Ее долго не принимал Минкульт Самарской области, по понятным причинам. А потом сменилась губернская власть, и я попал на должность главного архитектора города. И получилось так, что новому губернатору фабрика-кухня, точней, земля под ней, не была так интересна, по этому объекту у него не было обязательств. И тут к истории подключился Александр Хинштейн как депутат Госдумы от Самары. Он занялся комплексной программой реставрации города, когда берется архитектурный памятник за архитектурным памятником. И история с фабрикой-кухней ему особенно понравилась, потому что это самый крупный объект, по которому он смог добиться от властей финансирования. Уникально то, что он смог договориться со всеми, выступил как гениальный медиатор, потому что здание находилось не в муниципальной или областной собственности – оно было у коммерческой структуры, и потому оно было практически никак не защищено юридически, рычагов давления на владельцев не было. Но при всем при этом удалось договориться с собственниками, которые не знали, куда этот актив деть, об обмене этого актива на другой, не нужный области – какой-то недострой. В результате, все остались довольны. А область просто передала фабрику-кухню в федеральную собственность – непосредственно Государственному центру современного искусства как пользователю. Параллельно мы с помощью коллег пытались придумать ей новую функцию, которая могла бы к Чемпионату мира по футболу подойти, допустим, центр русского авангарда. Но, как я понимаю, было принято решение отдать ее единственно возможному мощному пользователю – ГЦСИ и, соответственно, было решено создать еще один филиал ГЦСИ – в Самаре.

Фабрика-кухня в Самаре. Фото начала 2010-х годов. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

Фабрика-кухня в Самаре. Фото начала 2010-х годов. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

Фабрика-кухня в Самаре. Фото начала 2010-х годов. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

– То есть филиал создали, только получив здание?

– Филиал создали под здание. У ГЦСИ есть Поволжский филиал в Нижнем Новгороде, и было представительство Поволжского филиала в Самаре без помещения. Но было принято решение о создании Средневолжского филиала в Самаре. И здание фабрики-кухни крупнее, чем нижегородский Арсенал: Арсенал – 6 770 м2, а это – 8278 м2. Владимир Мединский оказал помощь как министр культуры. В первую очередь, благодаря его поддержке все и произошло, потому что он воспринял это как имиджевый проект и сделал заявления в Самаре вместе с губернатором Самарской области о выделении средств на реставрацию и приспособление здания фабрики-кухни под филиал ГЦСИ. В рамках этой программы уже разработан проект.

– А кто входит в авторский коллектив этого проекта, помимо вас и директора ГЦСИ Михаила Миндлина?

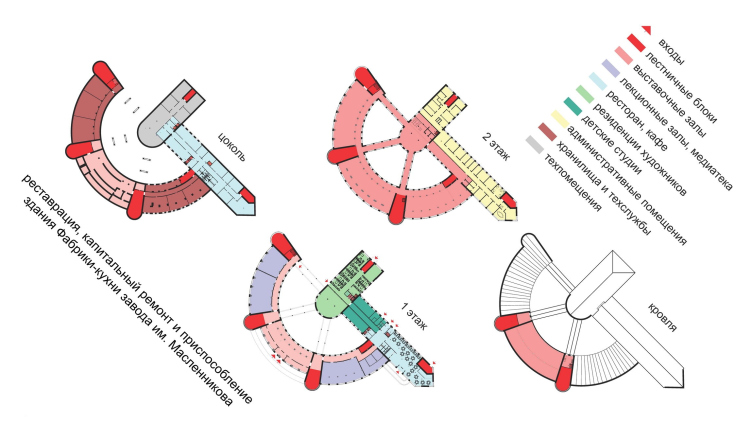

– Конкурс выиграли Центральные научно-реставрационные проектные мастерские Минкультуры РФ, главный архитектор проекта реставрации – Ирина Калугина с очень достойной командой, а они уже сочли возможным привлечь к разработке проекта ряд самарских активистов. Мы в рамках этого проекта делали раздел проекта приспособления, ровно как бюро Евгения Асса делало проект приспособления для Арсенала.

– Насколько здание фабрики-кухни сейчас не аутентично? Много ли там утеряно?

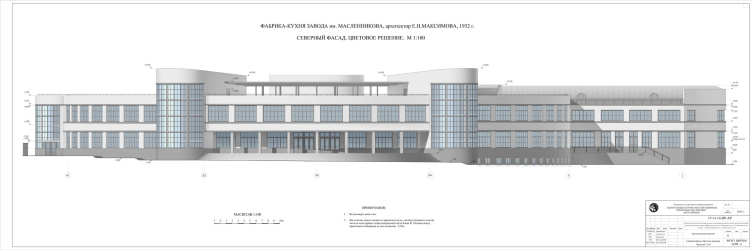

– Это вопрос реставрационной этики, и он довольно сложный по отношению к зданиям с наслоениями, которые сами могут являться предметом охраны. В данной ситуации реставрационный предмет охраны изначально описывал ценностные характеристики первоначального здания – с конструктивистским обликом, того, что появилось в 1932 по проекту архитектора Екатерины Максимовой и просуществовало до 1944. Благодаря тому, что экспертом Борисом Евгеньевичем Пастернаком был корректно описан предмет охраны – несущие конструкции, сохранившиеся витражи, конструктивистский облик в целом – это дало возможность идти самым мягким путем, путем ремонта, реставрации и приспособления, а не реконструкции, что и не применимо к объекту культурного наследия, но весьма распространено. Тем не менее, с самого начала у многих возникал соблазн реконструкции – особенно у представителей администрации, но не у заказчика, не у ГЦСИ, потому что ГЦСИ – очень цивилизованная организация, о таком заказчике можно только мечтать. Получается, все наслоения 1940–90х годов уходят, а проект реставрации заточен на расчистку части 1932 года, на выемку более поздних кирпичных заполнений, открытие проемов, усиление бетонных конструкций, которые в некоторой степени утратили несущую способность, но не на замену их, а именно на усиление современными методами – армированной оклейкой, и так далее.

Фабрика-кухня в Самаре. Фотография 1938 года. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

Фабрика-кухня в Самаре. Фотография 1938 года. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

– Здание, по сути, полностью сохранилось? Нет полностью утраченных секторов, более поздних перекрытий?

– Есть сектор, о котором я уже говорил: где были снесены перекрытия для устройства второго света, а в конце 1990-х их сделали заново. Там перекрытия восстановят по первоначальному проекту. В целом, несмотря на очень серьезные внешние изменения здания, его конструктивная основа осталась довольно целостной. Это показывает крайне качественную технологическую схему, которая изначально была принята архитектором Максимовой. Чем больше я узнавал это здание, работал с ним, участвовал в процессе проектирования, тем больше осознавал, что применение термина «шедевр» к нему обосновано. Это притом, что в самом начале разговоры о шедевре были нашей безусловной спекуляцией ради спасения фабрики-кухни – чтобы внедрить в мозги населению субъективное видение этого памятника. Но, в результате, я полностью убедился, что это правда. Я и наша команда не испытывали ни единой сложности с приспособлением этого сооружения к новым функциям – выставочным и не только. Это будет культурный комплекс с библиотекой, гостиницей и мастерскими для художников, медиатекой, несколькими мультимедийными залами, кинозалами, центром детского творчества, большим рестораном и несколькими кафе. Все это без особенных проблем чудесным образом поместилось в это сооружение без всякого расширения.

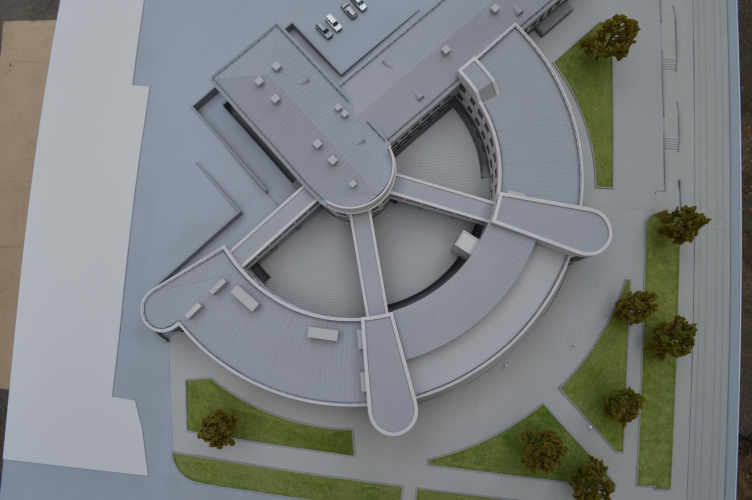

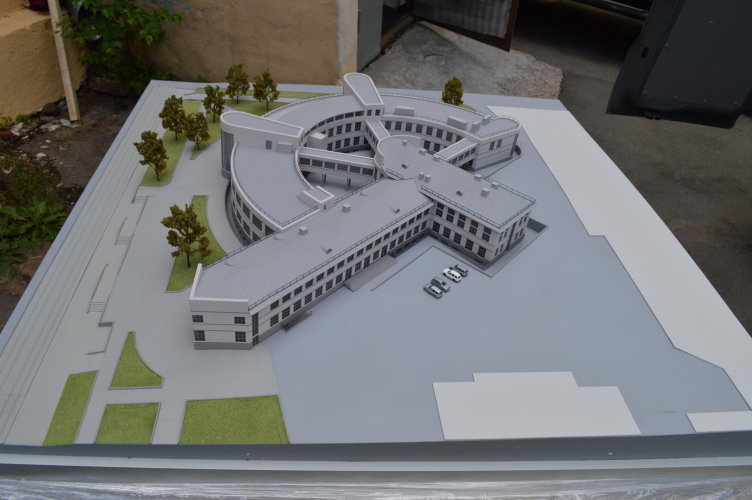

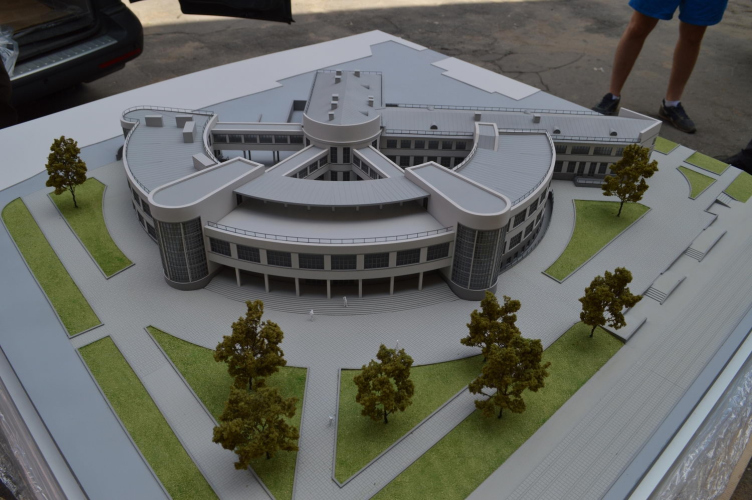

ЦНРПМ Минкультуры РФ. Проект реставрации и приспособления фабрики-кухни в Самаре под Средневолжский филиал ГЦСИ. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

ЦНРПМ Минкультуры РФ. Проект реставрации и приспособления фабрики-кухни в Самаре под Средневолжский филиал ГЦСИ. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

Проект реставрации и приспособления фабрики-кухни в Самаре под Средневолжский филиал ГЦСИ

© ЦНРПМ Минкультуры РФ / Предоставлено Виталием Стадниковым

– Понятно, что промышленные сооружения легко приспособляются под художественные, выставочные цели, это давно стало общим местом. Но чаще всего это совсем другой пром, это цеха.

– В данном случае это не пром. Это хоть и фабрика, но фабрика-кухня, нечто специфическое.

– Я это и хочу сказать, с цехом – легче, как мне кажется.

– Это не цех, который представляет из себя просто каркасную коробку…

– …показывай, что хочешь. А здесь такой сложный план, много окон, что для изобразительного искусства может быть вредно. Верхний свет, предпочитаемый для выставочных залов, тут не предусмотрен. И все же приспособлять было легко?

– Меня и заказчиков не волновало, что там нет верхнего света, это компенсируется с помощью искусственного освещения. Естественный свет из окон будет изнутри заслонен экранами.

ЦНРПМ Минкультуры РФ. Проект реставрации и приспособления фабрики-кухни в Самаре под Средневолжский филиал ГЦСИ. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

ЦНРПМ Минкультуры РФ. Проект реставрации и приспособления фабрики-кухни в Самаре под Средневолжский филиал ГЦСИ. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

– А эти «циркумференции», округлые формы? Или оттого, что это такое просторное здание, кривые линии плана уже ни на что не влияют?

– У нас будут не очень большие зрительные залы, на 100–200 человек, и они вполне вписываются в корпус 14-метровой ширины. Благодаря сложной композиции сооружения там есть циркульный внутренний двор, который превосходно подходит для проведения различных акций на открытом воздухе в теплое время года. Там можно и делать проекции на фасады, и организовывать дискуссии – это будет такой форум. И еще есть хоздвор – большое многофункциональное пространство, а перед фасадами – целый сквер. Здание стоит в свободном окружении, его можно наблюдать как арт-объект со всех сторон. Хотя с высоты человеческого роста никогда не поймешь, что это тот самый серп и молот, и это было главной претензией у скептиков, недолюбливателей русского авангарда. Потому что с самого начала у людей возникали вопросы – почему именно это здание так защищают, разве мало в городе других проблем? Может, лучше старикам повысить пенсии или ямы на дорогах засыпать? Но надо лишь вспомнить слова Маркуса Бинни, создателя организаций охраны наследия SAVE Britain's Heritage и SAVE Europe's Heritage: если кому-то нужно спасти здание, оно будет спасено.

– Он в России мало бывал.

– Я сам совсем не был уверен в 2012-м, что у фабрики-кухни есть хоть какие-то шансы на спасение. Потому что пять лет холодного использования, целенаправленного уничтожения должны были привести к тому, что она развалится.

– А что там за конструкция? Ведь это такая острая тема, что русский авангард построен из плохих материалов и потому мало «ремонтопригоден». А тут, если я верно поняла, здание очень качественно построено.

– Нет, нельзя сказать, что очень качественно. Видно по зданию, что оно делалось из того, что было, и кем попало. Только первый из трех секторов циркульной части у серпа, который возводился в 1930 году, был построен строго по проекту, с большими пролетами, почти 11-метровыми ригелями. А последующие части получили дополнительный шаг очень толстых кирпичных опор. Все это делалось из подручных материалов. Железобетон первой части, насколько я понимаю, был более правильно сделан технологически. А дальше это набиралось кое-как. Например, перекрытия между подвалом и первым этажом во входном секторе набраны из каких-то тавровых ригелей, рельсов, то есть там части вообще не железобетонные. Кое где колонны второго этажа не попадают в проекцию нижестоящих! Было использовано много кирпича из разобранного монастыря. Утверждают, что и из разобранного кафедрального собора – тоже, но этому нет подтверждения. Кроме того, использовался в изобилии силикатный кирпич – там все намешано. Но, поскольку конструктив – преимущественно железобетонный, и деревянных перекрытий там нет, там только кровли деревянные, благодаря этому здание и устояло. Равно как и Наркомфин до сих пор не упал, потому что он железобетонный. Несмотря на то, что проведенная по заказу первых частных владельцев техническая экспертиза фабрики-кухни показала чуть ли не 98% износа сооружения, в рамках проекта реставрации была проведена новая экспертиза – теперь не под снос, а для реставрации. И она показала, что здание в состоянии удовлетворительном, пригодном для мягких методов восстановления несущей способности. Момент целеполагания – ключевой в отношении памятника.

Когда я пришел к руководителю фирмы, делавшей экспертизу «под снос» для бывших владельцев, Генриху Иосифовичу Вайнгартену, известному множеством «сносных» экспертиз по Самаре, то он прямо сказал, чувствуя возможность второй серии работ, что ничего невозможного нет, если есть задача сохранить, будут предложены методы.

Так сказал и руководитель конструкторских работ проекта реставрации из «ИГИТ» Игорь Демкин, который занимался и комбинатом «Правда»: «Нет, – говорит, – ничего невозможного для человека с высшим образованием». Если есть цель его сохранить – это всегда можно сделать, существует лишь вопрос желания. Можно сделать оклеечную арматуру, инъекции бетона и бог знает, что еще. Более того, никто так и не посчитал реальное соотношение затрат между сносом и новым строительством, с одной стороны, и такого рода мягкими работами по сохранению аутентичной основы сооружения, с другой. То есть необязательно, что эти дорогие реставрационные технологии дороже, чем снос и имитация памятника с нуля. Я уверен, никто не оценивал это профессионально и методически беспристрастно. Тем более, какое сравнение может быть между оригиналом и подделкой?

– Но так часто об этом говорят.

– У меня полная уверенность в том, что говорят так, только зная «нужный» ответ. В моей практике так было всегда. Идея, что снести и построить – дешевле, чем отремонтировать и отреставрировать, это просто стереотип, и его нужно менять практикой. Я надеюсь, что фабрика-кухня станет таким прецедентом.

– Получается, что примерный бюджет уже определен?

– Бюджет не является секретом. С самого начала было заявлено, что должны выделить около 400 миллионов рублей из федерального бюджета на все работы. Для восстановления «коробки» этого достаточно, но для музея с оборудованием, увы, нет.

– Проект сделан, а когда начнутся работы?

– Я думаю, что они начнутся уже в этом году. Сейчас уже выбрана организация-подрядчик. Посмотрим, что это за организация. Я уверен, что будет нелегко.

Проект реставрации и приспособления фабрики-кухни в Самаре под Средневолжский филиал ГЦСИ

© ЦНРПМ Минкультуры РФ / Предоставлено Виталием Стадниковым

ЦНРПМ Минкультуры РФ. Проект реставрации и приспособления фабрики-кухни в Самаре под Средневолжский филиал ГЦСИ. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым

ЦНРПМ Минкультуры РФ. Проект реставрации и приспособления фабрики-кухни в Самаре под Средневолжский филиал ГЦСИ. Изображение предоставлено Виталием Стадниковым