Принято считать, что сталинская и гитлеровская архитектуры очень похожи. И то, и другое – тоталитарная архитектура. И там, и там практически в одно и то же время возник государственный стиль – классицизм. Точнее – тоталитарный классицизм. В обеих странах в 30-е годы была запрещена современная архитектура, которая в 20 годы быстрее всего развивалась как раз в Германии и в СССР. В обеих странах изменение стиля означало изменение представления об идеальном обществе и о том, в каком пространстве это общество должно развиваться. Оба режима были нацелены на войну, что отражалось и в архитектуре.

И тем не менее, несмотря на внешнее сходство, между сталинской и нацисткой архитектурами было много различий. Это те различия по которым легко увидеть разницу между двумя главными тоталитарными системами ХХ века. Гитлер и Сталин по разному представляли себе идеальное пространство для жизни общества. Роль и положение архитекторов в сталинском СССР и в Третьем Рейхе тоже было разным.

Корни нацистской и сталинских архитектур довольно тесно переплетены между собой. В начале 30-х годов множество немецких архитекторов, среди которых были знаменитости, работали в СССР и волей-неволей внесли свой вклад в зарождение сталинского классицизма. Некоторые из них стали крупными нацистскими архитекторами, например, работавший в 1932 Новосибирске Рудольф Волтерс, близкий друг Альберта Шпеера.

***

Сталинская архитектура родилась на пару лет раньше нацистской. В 1929 г. была принята окончательная программа советской индустриализации. По специальному решению Политбюро Советский Союз начал зазывать на работу иностранных специалистов. В первую очередь речь шла о технических специалистах, которые должны были помогать СССР создавать военную промышленность. Одновременно в СССР была объявлена программа строительства так называемых социалистических городов – рабочих поселков, в которых должны были жить рабочие новых предприятий.

Поэтому среди иностранных инженеров, приехавших в СССР были известные немецкие и швейцарские архитекторы – Эрнст Май, Ханнес Майер, Бруно Таут, Ганс Шмидт и другие. Они были специалистами по дешевому жилью для рабочих. Эрнст Май построил жилые районы во Франкфурте на Майне, Бруно Таут в Берлине. Ханнес Майер, директор Баухуза в 1929-30 гг. вместе с Вальтером Гропиусом строил жилые дома в Дессау.

Не все они были фанатичными коммунистами как Ханнес Майер, но все симпатизировали СССР и считали, что будущее современной архитектуры лежит на Востоке. Они надеялись сделать в СССР то, что не могли в Европе – строить целые современные города для рабочих. Комфортабельные города с цивилизованными квартирами, достаточным комфортом, с зелеными участками и нормальной инфраструктурой.

Франкфуртский архитектор Эрнст Май приехал в СССР осенью 1930 г. с группой специалистов из 20 человек. За короткое время – несколько месяцев – спроектировал много новых городов для новых промышленных районов Сибири. Так же интенсивно работали и другие иностранные архитекторы.

Видимо, никто из иностранных специалистов не задумывался о том, кто будет населять новые города, построенные в тех местах, где раньше не было населения.

А Сталин именно эту проблему решал с самого начала на свой лад.. Поэтому начало индустриализации сопровождалось массовым террором в городах и деревне.

Коллективизация 1929-33 гг., террор против интеллигенции, введение паспортной системы в 1932 г. преследовали главную цель – обеспечить стройки пятилетки рабочей силой. Поэтому население «социалистических городов» состояло на большую часть из депортированных крестьян, ссыльных, заключенных и тех, кто был вынужден покинуть города под угрозой ареста или голодной смерти.

Естественно что Сталин совершенно не собирался обеспечивать этих людей нормальными условиями жизни и комфортабельным жильем. Наоборот, он сознательно снижал уровень жизни населения, чтобы закупать за границей необходимое для военных заводов оборудование.

***

Но уже в 1932 г. наступила окончательная катастрофа. После проведения знаменитого конкурса на главное здание СССР – Дворец советов, в Советской Союзе была окончательно запрещена современная архитектура.

С этого момента проектировать в СССР можно было только в классицизме, с использованием , как тогда говорили, «классического наследия». Причем новый стиль был очень похож на молодую нацистскую архитектуру. Это было особенно оскорбительно для немецких архитекторов, приверженцев «Das neue Bauen», ненавидевших нацизм и видевших в СССР альтернативу Третьему Рейху. Разочарованный Эрнст Май уехал из СССР в 1934 г., окончательно потеряв надежду на реализацию своих замечательных планов. То же самое произошло и с другими иностранными архитекторами, работавшими в СССР.

Но за сменой формального стиля, стоили глубокие социальные и политические реформы. Сталин фактически разделил архитектуру на «официальную и неофициальную». Проекты расселения, связанные со строительством массового жилья для рабочих бесчисленных промышленных объектов первой пятилетки, были официально изъяты из ведения архитекторов и засекречены. С 1936 г. от градостроительных проектов из соображений секретности были отстранены последние остававшиеся в СССР иностранные архитекторы, например Ганс Шмидт. Эти проекты не публиковались в журналах, о них вообще ничего не говорилось вплоть до середины 50-х гг.

Это было так называемое «неофициальное градостроительство».

О нем почти ничего не известно, хотя оно существовало и реализовывалось в гигантских масштабах. Ведь в это время происходили принудительные плановые миграции миллионов людей. И где-то в недрах Госплана была запроектирована гигантская сеть новых поселков, городов, и лагерей для рабочих новых промышленных и сельскохозяйственных объектов. Условия жизни в этих поселках были запланированы очень низкими.

В новой сталинской архитектуре жилое пространство районов для рабочих не воспринималось как объект художественного творчества. И в действительности, барачные рабочие поселки для свободных людей мало чем отличались по архитектуре от концентрационных лагерей, в которых жили заключенные, работавшие на тех же промышленных объектах.

Точно так же, как строительство жилья для рабочих, стала секретной и перестала открыто обсуждаться промышленная архитектура, хотя объемы промышленного строительства были гигантскими.

***

«Официальное» сталинское градостроительство занималось с 1932 по 1955 год оформлением городских центров крупных городов монументальными классицистическими ансамблями. В качестве жилья в основном строились одиночные богато декорированные жилые дома для партийных и государственных чиновников. Основной задачей архитекторов было декорировать центры городов и создавать кулисы для проведения демонстраций.

Главным обвинением в адрес Эрнста Мая было тогда то, что он использовал строчную застройку, при которой на главную улицу выходили торцы домов. Такую улицу очень трудно было декорировать для проведения демонстраций.

Эта критика была только наполовину честной. В действительности главной ошибкой Мая было то, что он проектировал город как относительно комфортабельную жилую среду для всех, в то время как Сталин был готов финансировать только дома для советской элиты, украшавшие центральные улицы.

***

Реформа стиля сопровождалась социальными и административными реформами.

В 1932 г. были распущены все творческие объединения. Их заменили государственные союзы. Таким образом все советские архитекторы (как впрочем и писатели, художники, музыканты) потеряли право на индивидуальное мнение.

Одновременно, в 1932 г. Сталин лишил всех архитекторов права на частную практику. Они все стали чиновниками, служащими тех или иным государственных учреждений и потеряли таким образом право на индивидуальное творчество.

Изменение профессиональных приоритетов было радикальным. Это стало очень хорошо видно во время войны. За 10 лет советские архитекторы привыкли к тому, что идеологические объекты важнее утилитарных. Поэтому, несмотря на страшные разрушения, первые 2-3 года войны архитекторы проектировали только памятники павшим, пантеоны и триумфальные арки. Когда же в 1943 г. зашла речь о восстановлении разрушенных городов, то под ним подразумевалось проектирование торжественных правительственным ансамблей на центральных площадях.

Только после смерти Сталина, в 1955 г. Хрущев запретил сталинскую архитектуру и впервые за 25 лет официально поставил задачу строительства массового дешевого жилья.

***

Архитектура Третьего Рейха развивалась иначе. Придя к власти Гитлер тоже запретил современную архитектуру. Она рассматривалась как «культурный большевизм» и измена национальному духу. Заказы на престижные государственные объекты получали только архитекторы близкие Гитлеру по духу. Перестали издаваться книги и журналы по современной архитектуре. Была создана «Имперская камера изобразительных искусств» («Reichskammer der Bildende Künste »), организация, аналогичная советским Союзу архитекторов, художников и т.д. От членства в ней во многом зависела возможность работы. А принимали в члены «Камеры» по расовым и политическим критериям. Для многих это означало запрет на профессию.

Однако возможностей контролировать культурную жизнь страны у Гитлера было гораздо меньше, чем у Сталина. Частная деятельность архитекторов была не запрещена, а частный заказчик мог позволить себе заказать все, что он хотел. Поэтому, например, Ганс Шарун, крупнейший немецкий архитектор середины ХХ века, все годы нацизма провел в Германии и проектировал для своих знакомых совершенно современные виллы.

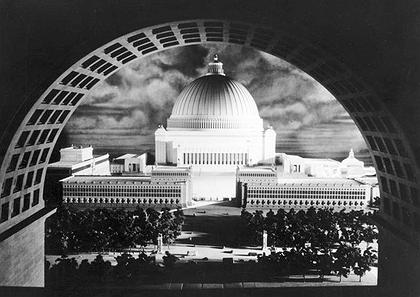

Архитектура Германии времен Третьего Рейха не была стилистически однородной. Она состояла как бы из трех направлений. Первое – это архитектура Альберта Шпеера, партийные и государственные здания, символизирующие мощь и величие Третьего Рейха. Лучший пример – проект реконструкции Берлина Альберта Шпеера – «Германиа».

Второе направление – жилая архитектура. В отличие от Сталина, Гитлер не только не прекратил, но и усилил строительство жилых домов для рабочих. Для них был предписан традиционный народный стиль («Völkisch») со скатными крышами. Современный стиль с плоскими крышами и горизонтальные окнами был запрещен. Но по сути одноквартирные дома нацистского времени не принципиально отличались от сблокированных домов Эрнста Мая или Бруно Таута. Для сравнения, в СССР подобный тип жилых домов был вообще запрещен где-то c 1928-29 . Никаких частных участков и одноквартирных домов! В 1929-31 г. жилье для рабочих проектировалось в виде домов-коммун с обобществленным бытом, а после 1932 г. проектирование и строительство массового рабочего жилья вообще исчезло из поля зрения официальной архитектуры. Строились главным образом примитивные бараки для рабочих и относительно небольшое количество комфортабельного жилья для начальства разного уровня.

Третье направление – промышленная архитектура. Она не воспринималась нацистами как высокое искусство, только как прикладное строительство («Zweckbauten»). Но никаких стилевых ограничений здесь не было. В 1930-е годы в Третьем Рейхе строились очень красивые промышленные предприятия. По существу, это была настоящая современная архитектура. Советские конструктивисты 20-х годов могли бы быть довольны такой архитектурой. Но они в это время уже перестали быть конструктивистами.

В конце тридцатых годов между Гитлером и Сталином существовало некое негласное архитектурное соперничество. Альберт Шпеер пишет в воспоминаниях, что Гитлер был огорчен тем, что в Москве будет стоять самое высокое здание в мире. Шпеер успокоил его тем, что в Берлине будет самый большой купол в мире.

Стилистически сталинская архитектура не вызывала у Гитлера и Шпеера отторжения. Во время войны Шпеер побывал в захваченном Киеве. Ему так понравилось построенное перед войной здание Совета министров Украины, что он хотел даже пригласить автора на работу в Германию.

На всемирной выставке в Париже 1937 г. павильоны Германии и СССР, построенные Альбертом Шпеером и Борисом Иофаном стояли друг напротив друга и их стилистическое сходство бросалось в глаза. Во всяком случае, между собой нацистская и сталинская архитектуры не враждовали. У них был один общий враг – современная архитектура, европейское движение «Das neue Bauen» и ранне-советский конструктивизм.

Во время войны Гитлеру пришлось отложить амбициозные планы строительства новой столицы «Рейха». В 1942 г. Альберт Шпеер стал министром вооружений и прекратил архитектурную деятельность.

Однако, в конце войны Шпеер, не посвящая в свои планы Гитлера, создал специальную группу архитекторов, которая занималась проектами восстановления разрушенных немецких городов. Не так, как это делали советские архитекторы, а всерьез. Шпеер рассчитывал сам возглавить эту деятельность после войны, но оказался на 20 лет в тюрьме Шпандау После разгрома Третьего Рейха нацистская архитектура прекратила свое существование, а сталинская архитектура пришла в Восточную Германию. Конечно, послевоенная архитектура ГДР была ответвлением сталинской, но внешне казалось, что она продолжает традиции именно нацистского зодчества. Это тем более бросалось в глаза, что в Западной Германии быстро развивалась современная архитектура, в основе которой лежали традиции 20-х годов, традиции движения «Das Neue Bauen».

Сталинская архитектура была запрещена в ГДР и в СССР одновременно – в середине 50-х годов. Изменился официальный стиль, но общественная роль архитекторов осталась прежней. Они как и раньше были дисциплинированными государственными чиновниками без собственного мнения и не имели возможностей для индивидуального творчества. Наступила сорокалетняя эпоха современной архитектуры в тоталитарном варианте. Ее можно назвать панельным модернизмом.

Только с объединением Германии и развалом СССР в центральной Европе закончилась эпоха тоталитарной архитектуры.