***

Задолго до революции 1917 года российские инженеры и архитекторы грезили метрополитеном. Во второй половине XIX века в Лондоне, Берлине, Париже, Нью-Йорке люди начали активно пользоваться новым подземным видом транспорта, тогда как в нашей стране он долго оставался недосягаемым. И это несмотря на то, что самые первые предложения по строительству внеуличной транспортной системы в Москве появились в 70-х годах XIX века, а на рубеже XIX–XX веков было создано несколько подробных проектов метро для Москвы и Санкт-Петербурга. Не получалось, во-первых, по экономическим причинам – стоимость строительства метро Империи была не по карману, во-вторых, по техническим – отсутствовало необходимое оборудование. Кроме того, владельцы существующих видов транспорта, в особенности трамваев, были не готовы уступать свое место и вели открытую борьбу со всеми начинаниями в этой области, хотя транспортные проблемы в городе назревали. Последним доводом против был суеверный страх простых людей и, в особенности, представителей церкви, сопоставляющих спуск под землю с «сошествием во ад». Так что дореволюционные разработки в области метростроения остались лишь на бумаге.

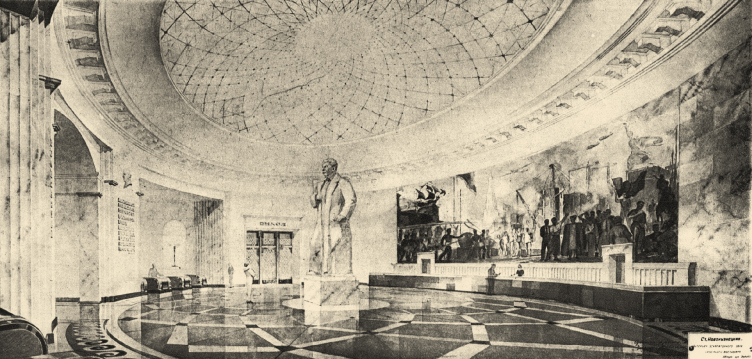

Проект интерьера станции «Автозаводская». Архитекторы И.Г. Таранов и В.С. Андреев. Из презентации Максима Шуйского

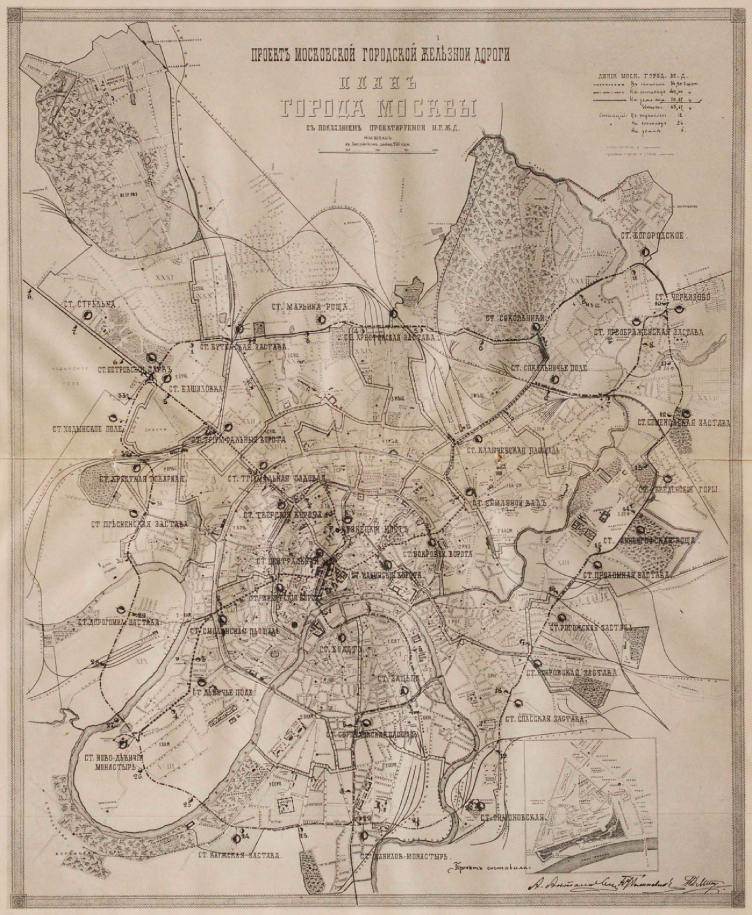

Дореволюционные проекты схемы Московского метрополитена. Из презентации Максима Шуйского

Один из наиболее резонансных проектов того периода был предложен инженером Петром Балинским и проектировщиком Евгением Кнорре. Представленный на рассмотрение в Московскую городскую думу в 1902 году, он хоть и был отклонен так же, как и все предыдущие, но вызвал серьёзный интерес в обществе. Предполагалось построить несколько радиальных линий – в направлении Сокольников, к Новодевичьему монастырю, в сторону Замоскворечья и Таганки, а также две кольцевых – под Бульварным и Садовым кольцом, связанных друг с другом. Прямо на Васильевском спуске планировалось возвести Центральный вокзал с расходящимися от него радиальными линиями вдоль реки Яузы до Черкизово и через Москву-реку в виде ажурного железнодорожного моста до Павелецкого вокзала. В случае реализации метрополитена Балинского–Кнорре, рассчитанной на пять лет, общая протяженность путей составила бы около 54 км, а приблизительная стоимость строительства – 155 миллионов рублей, что стало неподъемной цифрой для московских властей.

Эстакада и Центральный вокзал метрополитена. Москворецкий мост. 1902 год. Проект Петра Балинского и Евгения Кнорре. Из презентации Максима Шуйского

Настоящая работа по строительству метро началась только в тридцатые годы, когда страна из аграрной стала превращаться в индустриальную. На время революции и гражданской войны этот вопрос был забыт. Вернулись к нему только в 1920. Тогда был создан специальный подотдел по проектированию метро – трест МГЖД. Схема веток метро в большинстве первоначальных предложений практически не отличалась от современной. Это было связано с исторической радиально-кольцевой структурой самой Москвы, которая повторялась и под землей. Определившись со схемой, проектировщики, архитекторы и инженеры стали размышлять над образом станций. Перед ними стояла серьезная идеологическая задача – в кратчайшие сроки построить идеальный подземный город, в который люди не побоялись бы спускаться каждый день.

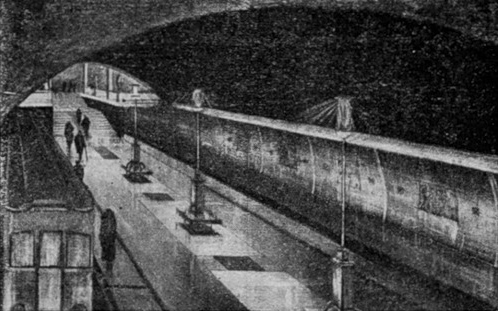

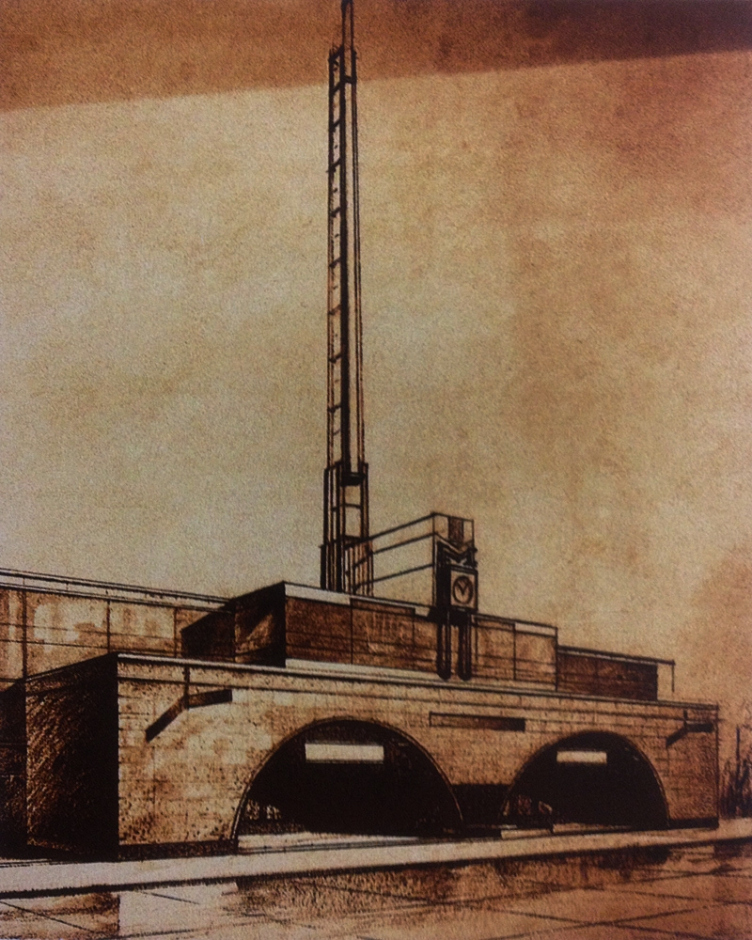

Первоначально основную роль в проекте играл профессор С.Н. Розанов, заместитель начальника подотдела, который до этого более шести лет трудился над проектом парижского метрополитена. Вероятно, этим объясняется конструктивное сходство разработанной в стенах МГЖД концепции станции «Свердловская площадь» со стандартной парижской станцией метро: односводное пространство с боковыми платформами и центральными железнодорожными путями. В похожем стиле решено оформление интерьера, вплоть до рекламных щитов, и наземный павильон, разработанные инженером А.К. Болдыревым и архитектором В.Д. Владимировым. Технически это был очень сложный проект, потребовавший много времени. А как раз запасом времени новое правительство страны не располагало. В марте 1930 года в организации была проведена чистка, подотдел закрыли, большинство руководителей проекта привлекли к ответственности как «вредителей». А сам проект отправили в архив.

Проект интерьера станции «Площадь Свердлова». Трест МГЖД. 1927 год. Гражданский инженер А.К.Болдырев, архитектор В.Д.Владимиров. Из презентации Максима Шуйского

Проект наземного павильона станции «Площадь Свердлова». Трест МГЖД. 1927 год. Гражданский инженер А.К.Болдырев, архитектор В.Д.Владимиров. Из презентации Максима Шуйского

Работа началась сначала. И если техническая часть преимущественно заимствовалась из опыта метростроения Берлина, Парижа и Нью-Йорка, то архитектура Московского метрополитена не должна была походить ни на одну станцию мира. Неудивительно, что к проектированию станций была привлечена вся архитектурная элита. В поисках лучших решений проводились многочисленные конкурсы, из-за чего буквально по каждой станции существовало несколько кардинально разных предложений.

Первой начали строить Сокольническую линию – участок от станции «Сокольники» до «Парка культуры». «Библиотека имени Ленина», входившая в состав этой пусковой линии, стала одной из первых реализованных односводчатых станций неглубокого заложения. Интересно, что перед проектировщиками была поставлена задача создать под землей такое пространство, которое меньше всего напоминало бы подземное. Архитекторы с большим энтузиазмом восприняли эту идею, и каждый по своему пытался ей следовать. Так, для интерьера станции «Библиотека имени Ленина» был придуман вариант с фонарями и скамейками, приближающий пространство платформы к уличному. Еще дальше пошел архитектор К.И. Джус, предложивший не просто поставить вдоль платформы уличные фонари, но и покрасить потолок в черный цвет, добившись эффекта ночного неба. Правда, в результате решено было реализовать куда более спокойный проект А.И. Гонцкевича и С. Сулина с кессонированным потолком.

Интерьер станции «Библиотека имени Ленина». Архитектор К.И. Джус. Из презентации Максима Шуйского

На первой очереди строительства были реализованы четыре конструктивно одинаковые станции – «Парк Культуры», «Арбатская» и «Смоленская» Филевской линии, а также «Сокольники». Все они колонного типа с высоким потолком и по-разному решенными интерьерами. В проектировании наземного павильона станции «Сокольники» пытался участвовать и Константин Мельников. Надо сказать, что большинство проектов, предложенных конструктивистами для московского метро, реализованы не были. Так получилось, например, с предложением по «Павелецкой Площади» братьев Весниных, которые, даже выиграв конкурс на проектирование, построить станцию по своему проекту не смогли. С концепцией павильона Мельникова вышло еще хуже. Проект, хоть и скрывающий свое конструктивистское начало, был разгромлен, на автора обрушилось огромное количество критики, его обвиняли в формализме, и от дальнейшего участия в проектировании метро Мельников был отстранен навсегда.

Наземный павильон станции «Сокольники». Архитектор Константин Мельников. Из презентации Максима Шуйского

Главной задачей при проектировании наземных павильонов метрополитена стало их акцентирование в городской среде, чтобы горожане безошибочно узнавали станцию. Небольшие по размеру, они выполняли роль ориентиров, стилистически связывая Москву наземную с Москвой подземной. Архитектор Геннадий Мовчан воспринял эту идею весьма буквально. Для наземного павильона станции метро «Смоленская» он придумал сдержанный архитектурный объем, над которым возвышалась гигантская мачта. Такая вертикаль, размноженная по всему городу, по его мысли, могла бы стать узнаваемым и видимым издали символом метрополитена. Задумку автора современники не оценили. Осталось нереализованным и предложение Мовчана по интерьеру станции, для которой он придумал колонны, завершающиеся полупрозрачными фонарями. Такая светящаяся конструкция мгновенно избавляла пространство от давящей атмосферы подземелья, а тяжелый потолок визуально как будто лишался веса.

Наземный павильон станции «Смоленская». Архитектор Геннадий Мовчан. Из презентации Максима Шуйского

Интерьер станции «Смоленская». Архитектор Геннадий Мовчан. Из презентации Максима Шуйского

Целая серия нереализованных проектов связана с началом Великой Отечественной войны. Проекты, созданные до 1941 года, отличались большей пышностью и размахом. Но война внесла свои коррективы. Многие проектные предложения пришлось кардинально перерабатывать, другие – и вовсе остались нереализованными. Один из таких примеров – проект центрального зала и наземного вестибюля станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии. Официально станция была открыта в разгар войны, в 1943 году. А первоначальный проект разрабатывался еще в 1938-м архитекторами И.Г. Тарановым и Н.А. Быковой. Они проектировали наземный павильон встроенным в здание, которое должно было стать частью широкого проспекта. Строительство последнего предусматривалось согласно генплану 1935 года. Однако в итоге ни проспект, ни здание построены не были, а павильон превратился в отдельную постройку.

Наземный павильон станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии. Архитекторы И.Г. Таранов и Н.А. Быкова. Из презентации Максима Шуйского

Наземный вестибюль станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии. Архитекторы И.Г. Таранов и Н.А. Быкова. Из презентации Максима Шуйского

Множество нереализованных проектов связано со станцией «Партизанская», относящейся к третьей очереди строительства метро. Сейчас это довольно скромное пространство со сдержанным интерьером и лаконичным наземным павильоном. До войны оно виделось совсем по-другому. В 1937 году Дмитрий Чечулин изображал наземный объем станции в виде помпезного греческого сооружения с колоннами, барельефами и скульптурами. Архитектор Б.С. Виленский придумал чуть более простой, «граненый» павильон, но сложное внутреннее пространство, наполненное тонкими и длинными колоннами. Поставленные по четыре, они формировали надежную конструкцию, удерживающую потолок. С самого начала станция задумывалась как трехпутная. Дополнительный путь решили строить из-за близкого расположения спортивного стадиона, предполагающего высокие пассажиропотоки. Три пути обыгрывались в проектах архитекторов по-разному. К примеру, В.М. Таушканов сделал ассиметричную композицию, отделив третий путь колоннадой и установив напротив одинокую скульптуру.

Интерьер станции метро «Партизанская». Архитектор Б.С. Виленский. Из презентации Максима Шуйского

Проект станции «Партизанская». Архитектор В. М. Таушканов. Из презентации Максима Шуйского

Проект станции «Партизанская». Архитектор В. М. Таушканов. Из презентации Максима Шуйского

Разумеется, этим список нереализованных проектов станций Московского метрополитена не ограничивается. В лекции Максима Шуйского представлены только наиболее заметно отличающиеся от реализованных варианты. На ближайший месяц запланировано еще две лекции из цикла «Подземная Москва». Одна из них, посвященная теме «Исторические подземелья», состоится уже 28 марта в КЦ «ЗиЛ». Завершит цикл лекция «10 мифов подземной Москвы», которая пройдет там же 11 апреля.

Запись лекции можно посмотреть на канале Architime.