То, что мы наблюдаем, представляется примером информационного противостояния, или работы над настроением аудитории: пообещали светильники (самое простое), но настояли на вентфасаде (сохранить подлинный фасад – вероятно, самое сложное). А позицию тех людей, у которых проект реконструкции вызывает вопросы, через слова Федора Лаврова вывели из сферы объективного в область оценочных суждений.

Тем важнее задача объяснить, почему подлинное здание ценно, в том числе его историческая облицовка, 1975 года – приглядеться внимательнее, попытаться понять в деталях и даже на уровне ощущений, о чем идет речь.

Вокзал города Владимира построен в 1969–1975 годах по проекту архитекторов «Мосгипротранса» Юрия Мелюшкина, Виталия Евстигнеева, Михаила Готлиба, Е. Кмитович, инженеров Л. Глиэр, М. Горбуновой, Н. Козловой. Его строили как «туристические ворота» двух городов: Владимира и Суздаля, в ответ на идею маршрута «Золотого кольца России», который журналист Юрий Бычков придумал в 1965 году, а затем проехал маршрут на машине и в 1967 опубликовал серию очерков с тем же названием. Уже в 1968 советская пресса писала, что «древний Владимир становится центром массового туризма», и комплекс вокзальных зданий был первым знаковым проектом, связанным с надеждой на развитие города как туристического центра. Он расположен под склоном высокого берега Клязьмы, выходя из вокзала слева видим оба главных собора города XII века: Успенский и Дмитровский (теперь еще и восстановленный собор Рождественского монастыря).

Железнодорожный вокзал города Владимира. Вид с востока, со стороны Клязьмы и ж/д путей

Фотография © Константин Антипин, 2020-е гг.

Словом, совершенно логичным было насытить здание узнаваемыми туристическими мотивами – такими, как стилизованная кириллическая надпись с названием города или три цветных рельефа со львами над северным входом. Проект в целом остался, однако, лаконичным в духе зрелого модернизма – здание «работает» объемом и формой, фактурой и пропорциями, множество витражей дают сквозное освещение, структура открытая и проницаемая: зал ожидания устроен во втором ярусе на платформе, которая не касается стен, а парит в двусветном пространстве, лестница и балкон снаружи, с площади, ведут на переход над железнодорожными путями. Вокзал – протяженный параллелепипед, над которым возвышаются два объема: овал бывшего ресторана (теперь это не работающий VIP-зал) и почти кубический объем бывшей гостиницы с внутренним двором (теперь это администрация). Композицию сравнивают с паровозом, в овальную башню – с барабанами соборов.

Железнодорожный вокзал города Владимира. Вид сверху: слева овальный ресторан, справа прямоугольник гостиницы

Фотография © Константин Антипин, 2020-е гг.

Железнодорожный вокзал города Владимира. Вид с запада, от вокзальной площади и со стороны Рождественского монастыря

Фотография © Константин Антипин, 2020-е гг.

Железнодорожный вокзал города Владимира

Фотография © Константин Антипин, 2020-е гг.

Но все сравнения очень отдаленны, главной задачей архитекторов Мосгипротранса было, вероятнее всего, – найти баланс между современной архитектурой и историческими отсылками. Иными словами, создать образ древнего города, но не буквальный, абстрагированный, построенный на пропорциях и ощущениях. Три рельефа и кириллическая надпись здесь играют далеко не самую главную роль, а сравнение с паровозом и храмом кажутся упрощенными. Цель проекта была скорее в том, чтобы создать образ «белокаменного города». С зубчатыми башнями, лестницами, белокаменными стенами. Театрально-обобщенный образ.

Железнодорожный вокзал города Владимира, 1969–1975

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 01.2023

Важной частью такого образа стала белокаменная облицовка фасадов. Авторы проекта использовали мячковский известняк, который добывают и в Московской, и во Владимирской области. Это камень, распространенный в «северо-восточных» землях – тот, из которого построены и владимирские храмы, и суздальские, и звенигородские.

Фрагмент тесаной белокаменной кладки на апсидах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, XV век, «нарядчик» – Дмитрий Ермолин

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

В 1970-е в месторождениях мячковского камня добывали только щебенку – а авторы вокзала предложили возродить традицию и использовать белый камень по историческому назначению, связав его с задачей и контекстом. Для архитектуры 1970-х это было характерно – выражать смыслы через фактуру поверхности. Во МХАТе темный туф, в театре на Таганке красный кирпич, а в здании вокзала города Владимира – «родной» древний белый камень.

Поначалу мы не поверили, а потом присмотрелись – плиты фасада и впрямь удивительные.

Небольшие, светлые, а местами с мягкой «мятой» поверхностью, насколько можно судить по визуальному впечатлению – со следами ручной подтески, которая подчеркивает живую рукотворность каменной стены.

Облицовка стен в приближении. Железнодорожный вокзал города Владимира, 1969–1975

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 01.2023

Технически это «ракушечник», поскольку, как и облицовочный камень многих советских зданий, он – разновидность известняка, породы меловых отложений. Но то, что обычно называют ракушечником – камень более темный и плотный, на срезе ровный. Из других месторождений. В данном же случае, во Владимире, налицо попытка использовать необычный материал и трактовать его живописно-метафорически, деликатно подчеркнув – не везде, а в основном в верхних частях, обаяние «мятой» кладки.

Метафора получилась – это видно в приближении и особенно хорошо ощущается, когда над тесаным камнем нависает темный ребристый металлический козырек: если приглядеться повнимательнее, эффект – как в кино, какая-то крепостная стена и тучи над ней.

Облицовка стен в приближении под металлическим козырьком. Железнодорожный вокзал города Владимира, 1969–1975

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 01.2023

Очень хорошо срифмовано.

Теперь представим себе, что люди поднимались по лестнице и шли по балкону со стороны вокзальной площади под этим скульптурным металлическим козырьком мимо белокаменной стены – практически как по каким-нибудь крепостным или монастырским стенам. Это тоже туристический аттракцион. Приезжая из Москвы, пассажиры переходили над путями по переходу-конкорсу и могли, не заходя внутрь здания вокзала, с балкона увидеть силуэты соборов – вид, честно сказать, совершенно WOW. Уезжая, могли «проститься» с панорамой городского детинца.

Иными словами, белокаменная поверхность фасадов – отнюдь не случайный элемент.

С ней рифмуются детали, в частности, слив воды с балкона решен в виде желобков, похожих на водометы владимирских храмов. Опять же не буквально, но более чем узнаваемо. Они встроены в белокаменную облицовку – как будто в кладку из квадров.

Железнодорожный вокзал города Владимира, 1969–1975

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 01.2023

И наконец, часть «кожи» вокзала, состоящей из «древнего» камня и современных витражей на всю высоту, – это «стеклярусная» консоль над южным входом. Она похожа на абстрактный объект, подобный «ленте Мёбиуса» Владимира Васильцова и Элеоноры Жарёновой на фасаде ЦЭМИ Леонида Павлова, или глобусу перед зданием ТАСС.

Но здесь объект приспособлен к практической задаче: в центре асимметричной перспективной рамы первоначально находились часы, потом их заменили на новые, которые впоследствии исчезли окончательно, и вся композиция теперь не очень понятна: со всеми своими отверстиями, большими и малыми, она кажется каким-то архитектоном.

Железнодорожный вокзал города Владимира, 1969–1975

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 01.2023

Торцы покрыты белым камнем, а откосы – серовато-серебристой глазурованной плиткой разного калибра, рисунка и укладки. Сейчас все это производит неожиданное впечатление, но если мысленно убрать сколы и добавить во все проемы что-то практически полезное – те же циферблаты, да еще почистить камень от покраски – рама окажется вполне органичной вставкой. Чем-то она напоминает средневековую вышивку, «золотное» и серебряное шитье из музея – неброское, но по-своему драгоценное украшение белокаменного здания. Это довольно интересный эффект, когда из «советской», в общем-то, узнаваемой плитки сооружается арт-объект, развивающий тему древности на грани модернистской скульптуры. Один из видов серебристой плитки также встречается на поручнях лестницы.

Разговоры о реконструкции вокзала ведутся с 2015 года (самая полная подборка статей здесь). Здание действительно нуждается в обновлении: внутри оно потеряло эскалаторы и заросло ларьками, снаружи пообкололось и покрылось ящиками кондиционеров. Одна попытка обновления была предпринята в 2019 году, тогда на площади заменили плиты, в здании окна и витражи. Последнее получилось очень грубо, и стеклопакеты, и витражи самые обыкновенные, недорогие, по краям видна пена утеплителя. Деревянные скамейки в зале ожидания, напротив, неплохи. Но здание, безусловно нуждается в целостном осмыслении, качественных современных материалах – но и в уважении к его первоначальному замыслу.

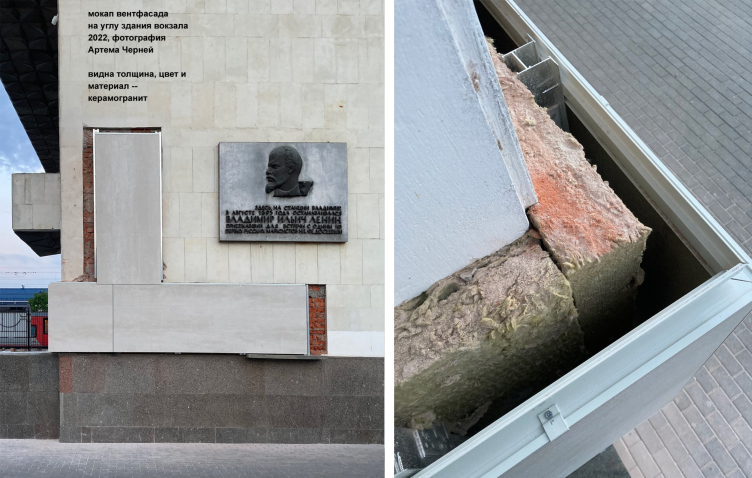

Но не в вентфасаде. Начиная с 2015 года белокаменные плиты планируют снять и заменить на подсистему. До 2021 года обсуждались металлические панели облицовки, в 2022 городу сделали уступку – предложили керамогранит, имитирующий белый камень. Пример выставлен в виде мокапа на северном углу вокзала, рядом с мемориальной доской про В.И. Ленина. Видно, что плиты снимают, к кирпичу прикручивают подсистему. В недавних выступлениях губернатор Александр Авдеев пообещал, что облицовка будет «еще лучше» чем на мокапе. Вероятно, речь о другом оттенке и рисунке. А сравнение налицо, толщина фасада увеличивается сантиметров на 20.

Но не в вентфасаде. Начиная с 2015 года белокаменные плиты планируют снять и заменить на подсистему. До 2021 года обсуждались металлические панели облицовки, в 2022 городу сделали уступку – предложили керамогранит, имитирующий белый камень. Пример выставлен в виде мокапа на северном углу вокзала, рядом с мемориальной доской про В.И. Ленина. Видно, что плиты снимают, к кирпичу прикручивают подсистему. В недавних выступлениях губернатор Александр Авдеев пообещал, что облицовка будет «еще лучше» чем на мокапе. Вероятно, речь о другом оттенке и рисунке. А сравнение налицо, толщина фасада увеличивается сантиметров на 20.

Железнодорожный вокзал города Владимира. Мокап на северном углу вокзала города Владимир, 2022

Фотографии © Артем Черней

Сравнение фрагментов поверхности керамогранита и существующей облицовки. Железнодорожный вокзал города Владимира, 1969–1975

Слева: керамогранит из мокапа, фотография © Артем Черней, справа белый камень на фасаде, фотография © Юлия Тарабарина, 01.2023

Другая проблема – в самом принципе вентфасада: он делает здание толще и неизбежно искажает детали. Примеров «одевания» зданий, в том числе зданий РЖД, в вентфасад, масса, один из свежих – вокзал Кострома Новая, где исходный объем, конечно, был не столь значимым и тонким произведением, как владимирский вокзал, он построен в 1999 году, но всё же и он до реконструкции имел свое лицо: тонкие столбики, круглые окна. Теперь костромской вокзал перестал быть узнаваемым объектом 1990-х, но и в произведение 2020-х тоже не превратился – так, что-то невнятно располневшее... «Одевают» всё подряд, даже столбики на пилонаде вверху, то ли опасаясь «мостиков холода», то ли просто от широты душевной. Хорошо видно, как все утолщается, особенно некрупные детали, как теряют смысл все сопряжения формы.

Кострома Новая Справа вокзал между 1999 и 2020, справа результат реконструкции 01.2023

Слева: A.Savin CC BY-SA 3.0: костромской вокзал 1999 года постройки до последней реконструкции; справа: результаты реконструкции под вентфасад, 01.2023, фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Другой отрицательный и показательный пример – вокзал в Ростове Великом (Ярославском). Был красивый модернистский проект, завершен он был, к слову сказать, в том же 1975 году. У него была бетонная «рюмка» и – тоже, к слову сказать, фасад, облицованный белым камнем. А стал после 2000-х – какой-то калека: надстроен полуэтаж, «рюмка» исчезла, фасады покрыты какими-то панелями на болтах. Хотя общий абрис здание сохранило, оно перестало быть собой. И кстати: если походить вокруг и внутри, здание не выглядит ни освеженым, но обновленным, скорее даже кажется несколько запущенным.

Вокзал Ростова Великого (Ярославского) до и после реконструкции

Слева: фотография © Георгий Михайлович Черных, источник pastvu.com, 1975–1990; справа фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 01.2023

Очевидно, что такие тонкости, как «водомёты» или глазурованная рама часов одевание вентфасадом не переживут, первые исчезнут, вторые станут пародиями на самих себя. Но интересно, как авторы проекта планируют применять подсистему к «зубцам» и вертикальным тягам овального объема? Он весь целиком: желобки, скосы, чередования уступов и выступов, – нарисован исходя из каменной облицовки, положенной непосредственно на форму. Такое посредством подсистемы не воспроизводится, что бы там ни показывать на рендерах (см. рендеры проекта реконструкции, 11.2022) – все будет иначе, и можно будет только угадывать, что тут было на самом деле.

Осталось понять, можно ли обойтись без вентфасада?

Меня насторожило то, что в указанном выше ролике говорится – утеплить стены вентфасадом необходимо «по закону». Ведь масса зданий 1970-х годов продолжает существовать в старом формате и никто не требует их утеплять. Я задала вопрос архитектору Николаю Лызлову, у которого есть опыт работы с постройками модернизма.

Оказалось, что дело в статусе проекта: если речь о реконструкции – то надо соблюсти все нормативы нового строительства, в том числе утепление, а если о капитальном ремонте – то дополнительное утепление не потребуется.

Николай Лызлов, Архитектурная мастерская Лызлова («АМЛ»)

Утеплять фасад действительно необходимо, если статус проекта – реконструкция. В этом случае надо соблюдать все нормативы, обязательные для нового строительства. Но реконструкция обязательна только в одном из трех случаев: если у здания изменяется функциональное назначение, или технико-экономические показатели, или конструктивная система. Грубо говоря, если вокзал превращается в музей, как Orsay, или к нему пристраивают новый объем, или меняют, к примеру, конструктивный каркас. Должен сказать, что даже в случае реконструкции можно избежать вентфасада, к примеру мы при реконструкции гостиницы «Арктика» утеплили фасад под тонким слоем штукатурки, сохранив таким образом первоначальную пластику.

Но если статус реконструкции не обязателен – а в данном случае так и есть, поскольку не меняется ни функция, ни объем, ни конструктив, – то проект может подойти под категорию капитального ремонта. Тогда дополнительное утепление совершенно не обязательно. Санаторий в Апатитах мы модернизируем, не выходя за рамки капитального ремонта, используем на фасадах терразитовую штукатурку, подобную первоначальной.

Согласование реконструкции требует большего времени и усилий, на одну только госэкспертизу уходит 45 дней – в конечном счете реконструкция длится, учитывая согласования, на год дольше, чем ремонт.

Но если статус реконструкции не обязателен – а в данном случае так и есть, поскольку не меняется ни функция, ни объем, ни конструктив, – то проект может подойти под категорию капитального ремонта. Тогда дополнительное утепление совершенно не обязательно. Санаторий в Апатитах мы модернизируем, не выходя за рамки капитального ремонта, используем на фасадах терразитовую штукатурку, подобную первоначальной.

Согласование реконструкции требует большего времени и усилий, на одну только госэкспертизу уходит 45 дней – в конечном счете реконструкция длится, учитывая согласования, на год дольше, чем ремонт.

Так вот, если еще раз посмотреть на историю вопроса, можно заметить, что в 2017 речь шла о капитальном ремонте, а в 2021 – уже о реконструкции.

Это, получается, принципиально. В статусе ремонта можно сохранить больше от подлинного здания, но теперь уже статус проекта – реконструкция, и она, в отличие от ремонта, требует госэкспертизы (которую проект должен пройти в 1 квартале 2023), она же требует утепления фасада в формате, подобном новому строительству. Впрочем, как можем понять из слов Николая Лызлова, даже в рамках реконструкции можно обойтись без вентфасада и сохранить пластику фасада. Вопрос в том, как это сделать.

По словам Анны Сулиз, крепления вентфасада создают «мостики холода» и поэтому связаны с теплопотерями, а энергоэффективность можно обеспечить с помощью стеклопакетов, правильного покрытия на стекле и грамотной замены коммуникаций. Или через утепление стен изнутри. Если посмотреть на интерьеры вокзала, то видно, что в общественных зонах стены – в основном витражи, внутренняя поверхность коробки внешних стен выходит по большей части в технические и административные помещения и в формировании образа здания не участвует.

Главный двусветный зал с рестораном. Стены – витражи, у которых уже есть не самый современный, но теплый внутренний контур. Железнодорожный вокзал города Владимира, 1969–1975

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 01.2023

Второй атриум с галереей. Окружен мраморными опорами и закрытыми для пассажиров помещениями. Внутренняя поверхность внешних стен не прочитывается и в создании образа интерьера никак не участвует. Железнодорожный вокзал города Владимира, 1969–1975

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 01.2023

Статуса ОКН у владимирского вокзала нет: в 2022 году Ирина Малышева и Евгения Романова подали заявку, однако новостей не предвидится – объектам инфраструктуры, таким, как вокзалы, как широко известно в узких кругах, статусов не дают. Остается добрая воля всех участников.

Но если посмотреть с другой стороны – при условии сохранения вокзала как памятника проект может приобрести совершенно особую значимость и «положительный резонанс». Его будут любить, вспоминать и приводить в пример. На него можно было бы и экскурсии организовывать, особенно если откроют для входа балкон с видом на Успенский собор. Вспомним вокзал в Иваново, широко известный как пример сохранения не только подлинного конструктивисткого здания, но и его разновременных интерьеров. Или дом Наркомфина, история реставрации которого насчитывает 30 лет, но после успешного завершения дом стал знаменитым. Или недавно открытый центр «Зотов» в здании первого хлебозавода цилиндрической конструкции. В интерьерах последнего, напомним, сохранили вообще_всё, каждую обколотую плиточку. Это было артистичное и современное решение, хлебозавод №5 жив, здоров, широко известен и даже моден.

Но вернемся к интерьерам вокзала.

Здесь тоже есть о чем сказать. Если мы посмотрим на проект их реконструкции, показанный губернатором, то увидим, что там сохранены только основные объемы: овал, прямоугольник. Все остальное – «мыльное», если не сказать типовое, обычное для нашего времени: бежевые орнаменты, волнистые потолки.

Между тем потолок у вокзала уже есть – то самый, металлический, объемно-звездчатый. Его мы видим в двусветных залах вокзала, и его же – на тыльной стороне всех козырьков и консолей. Это вторая половина белокаменного фасада, ее нельзя ни на что заменить без потери подлинного здания 1975. В частях, разделенных на два уровня, повторена на же «звездчатая» поверхность, но в уменьшенном варианте.

Согласно замыслу 1969–1975, поверхность металлического потолка продолжалась снаружи, под козырьком, и даже под консолями. В проекте реконструкции тот же принцип повторен в волнистом потоке – не настоящем и даже не похожем на настоящий. К слову в упомянутом выше вокзале Ростова Великого был очень похожий металлический потолок – там его полностью уничтожили.

Почему нельзя сохранить потолок более интересный, подлинный?

В письме Ирины Малышевой начальнику Инспекции охраны памятников ВО (19.12.2022) говорится, что интерьеры планируется полностью заменить. Но светильники – некоторые из них, а может быть и все, выполнены по спецзаказу в Гусе Хрустальном, – в январе 2023 нам обещал сохранить сам губернатор Александр Авдеев. Будем верить и уповать. Но светильники надо сохранять не отдельно от интерьеров, а вместе с ними.

Поскольку интерьеры не менее ценны, чем фасады – они были задуманы светлыми и прозрачными, с особенностями и сочетанием пространств разного типа. Все это можно очистить и привести в порядок без уничтожения.

Проект реконструкции разработан Ленгипротрансом (главный архитектор Ксения Александровна Балыкина). Ленгипротранс – авторы известного и качественного проекта реконструкции Витебского вокзала в Петербурге. Опытные архитекторы, может быть они найдут решение, позволяющее сохранить здание, а не только его объемно-пространственное решение? Проект, однако, хотелось бы рассмотреть поближе, в деталях. Пока не получается.

Между тем благодаря СМИ известно, что 17 ноября 2022 Владимир посетил и выступил в качестве эксперта по проекту вокзала известный московский архитектор Илья Заливухин. Заливухин высказался, впрочем, только о привокзальном пространстве и о заборах – больше, судя по всему, ни о чем. В ответ на мой вопрос Илья Заливухин сообщил, что не имеет «к проекту никакого отношения, <и ...> не конcультирует область по вопросу вокзала» (охотно верю), комментарий по ситуации и по вопросам реконструкции дать отказался.

Слева Илья Заливухин, в центре Александр Авдеев, совещание по вокзалу, 17.11. 2022

Скриншот / цитата из блога губернатора Владимирской области Александра Авдеева

Между тем напомню, что реализацию планируется начать весной 2023 года, а завершить к юбилею Суздаля в 2024. То есть времени осталось очень мало. Однако еще в конце ноября 2022 губернатор Александр Авдеев сказал: пока что «мы советуемся». Означает ли это возможность других вариантов фасада, с сохранением облицовки – или только смену оттенка панелей керамогранита?

Есть мнение, что отказ от замены облицовки вентфасадом означает отказ от обновления вокзала вообще.

Это совершенная неправда. Обновить здание, сделать его удобным и современным, доступным для МГН и вообще приятным для посетителей, – вполне возможно, сохранив его историческую специфику. Более того, сохранение вокзала 1975 года с уважением к его истории и его подлинным формам и материалам могло бы стать одним из узнаваемых сюжетов празднования А может быть, даже, образцовым примером современного подхода к обновлению построек 1970-х, того периода, когда формировался маршрут, известный как «Золотое кольцо России».

Осталось понять,

1) можно ли вернуться к формату капитального ремонта за оставшееся время;

2) как сохранить подлинный фасад в рамках формата реконструкции?

3) готовы ли архитекторы Ленгипротранса сохранить подлинные части здания?

Времени совсем чуть-чуть, но еще осталось.

Подписать петицию можно здесь.

PS Благодарим ТГ-канал «Архитектурные излишества» за поддержку петиции, и лично Константина Антипина за консультации и предоставленную съемку вокзала.