К 85-летию «Государственного треста по планировке населенных мест и гражданскому проектированию «ГИПРОГОР»

История отечественного градостроительства

Гипрогор (1929-1932 гг.)

Часть I

Организация и люди

История отечественного градостроительства

Гипрогор (1929-1932 гг.)

Часть I

Организация и люди

Немного найдется в нашей стране проектных организаций, которые насчитывают столь же долгую историю, как Гипрогор. Наверное, их вообще не осталось. Дореволюционные проектные бюро и конторы были ликвидированы после 1917 г. Послереволюционные – созданные при советской власти, так часто реорганизовывались и изменяли свои названия, что сегодня только специалисты способны проследить их истоки, тем более, что перестройка 1990-х гг., разрушив общегосударственную систему проектного дела, сбросила в небытие крупнейшие советские проектные организации... Гипрогор один из немногих, кто продолжает гордо нести свое имя.

Советская эпоха, несмотря на то, что ее дух все еще дышит нам в затылок, во многом остается белым пятном истории отечественного градостроительства. Мы часто ничего не знаем о тех проблемах, над которыми размышляли архитекторы Страны Советов, об идеях, которыми они руководствовались, мы даже не знаем точных дат некоторых ключевых событий.

Например, как это ни удивительно, до сих пор не удается установить точную дату рождения Гипрогора. Известно, что его «родителями» были: а) Бюро планировки городов Картоиздательства НКВД РСФСР и б) Проектгражданстрой.

Бюро планировки городов Картоиздательства было создано в структуре НКВД еще в 1926 г. для срочной перепланировки и восстановления сгоревшего г. Котельнича. В бюро работали специалисты, многие из которых впоследствии стали известными архитекторами: В.Н. Семенов, В.С. Арманд, А.А. Галактионов, В.А. Пашков, В.В. Семенов-Прозоровский, Д.М. Соболев, Н.С. Беседа, А.С. Мухин, П.В. Помазанов, В.С. Попов, Б.А. Коршунов, Д.Е. Бабенков, Е.В. Ветрова, А.А. Генхе, А.А. Зубин, Н.Г. Кондратенко, А.И. Кузнецов, И.А. Сергеев, [А.С.?] Смирнов) и др.[1]

«Проектгражданстрой» – Государственное акционерное общество по проектированию гражданского строительства, было учреждено 5 октября 1929 г. НКВД, Наркомпросом и Наркомздравом РСФСР. Оно осуществляло разработку типовых проектов по строительству жилых домов, школьных строений, больничных, лечебных и бальнеологических зданий, гостиниц, домов советов и прочих видов гражданского строительства[2]. Главный архитектор – Г.Б. Бархин. Среди проектировщиков – архитекторы Н.А. Быкова, Л.К. Комарова, Г.И. Глущенко, И.В. Гохман, Г.С. Гурьев-Гуревич, Д.Н. Чечулин, Г.К. Яковлев и др.[3]

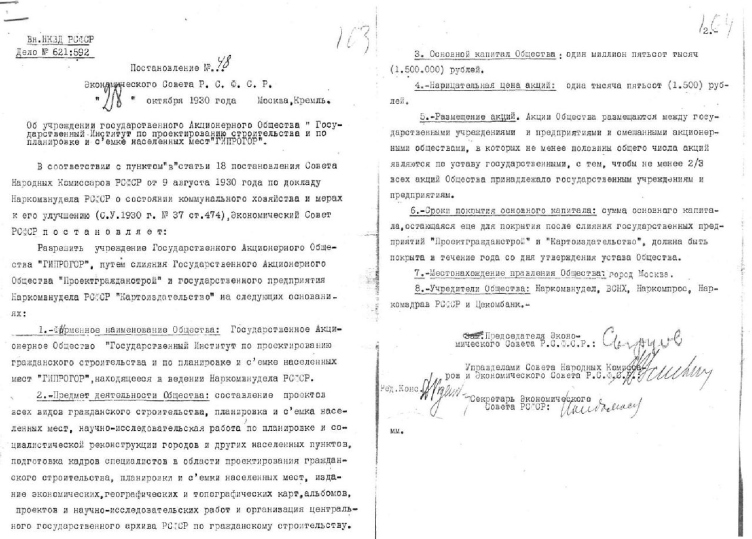

Исторически подтвержденной датой основания Гипрогора (согласно обнаруженным документам[4]) следует считать либо 28 октября 1930 г. (дата выхода постановления № 48 ЭКОСО РСФСР), либо 9 августа 1930 г. (дата выхода постановления СНК РСФСР[5]) (Рис. 1).

Рис.1. Постановление ЭКОСО от 28 октября 1930 г. Иллюстрация предоставлена Мееровичем М.Г.

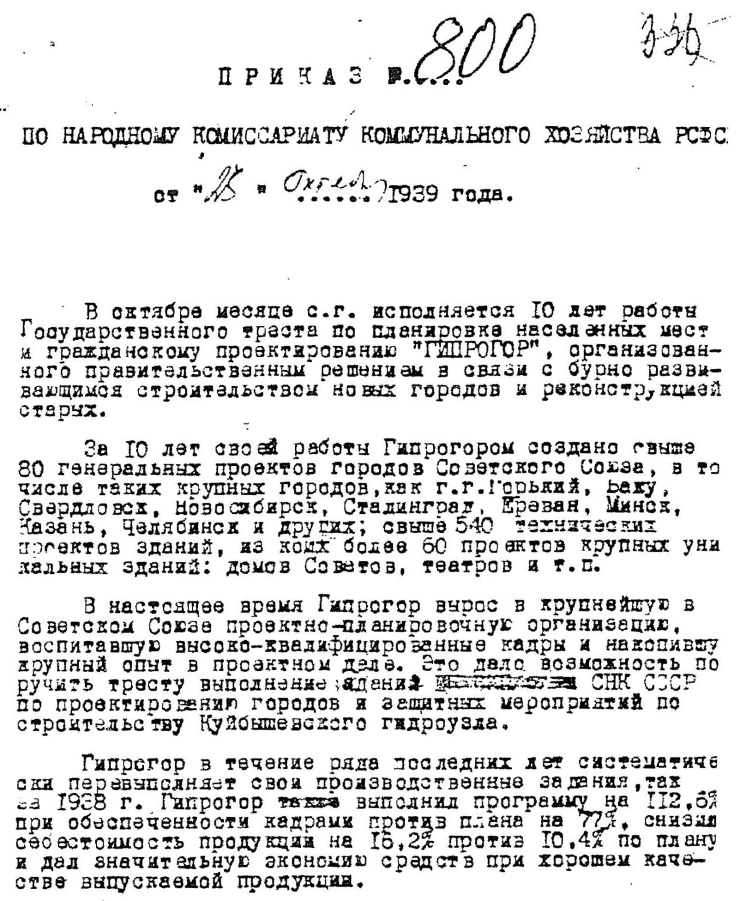

Первый – Приказ № 800 по НККХ РСФСР от 23 октября 1939 г., в котором указано, что в октябре 1939 г. Государственному тресту по планировке населенных мест и гражданскому проектированию «Гипрогор» исполняется 10 лет (Рис. 2).

Рис.2. Приказ НККХ от 25 октября 1939 г. Иллюстрация предоставлена Мееровичем М.Г.

Рис.3. Альбом. Гипрогор. Основные архитектурно-планировочные работы 1929-1941 гг. Обложка. Иллюстрация предоставлена Мееровичем М.Г.

Заслушав доклад НКВД, Совет Народных Комиссаров принимает 9 августа 1930 г. постановление, так и озаглавленное «По докладу Наркомвнудела РСФСР о состоянии коммунального хозяйства и мерах по его улучшению»[7]. Оно передает всю полноту власти в руки НКВД. В частности, в нем в категорической форме предписано сосредоточить в НКВД: а) общее руководство, контроль и наблюдение за городским и поселковым жилищным и коммунальным строительством, в чьем бы ведении они не находились; б) вопросы регулирования и планирования жилищного и коммунального строительства, независимо от источников его финансирования; в) составление и представление в правительство РСФСР сводных планов жилищного строительства по всем секторам в территориальном разрезе; г) технико-экономическое регулирование коммунального, жилищного и общегражданского строительства, независимо от того, кем это строительство осуществляется и финансируется; е) планирование, организацию и наблюдение за опытным жилищным строительством; ж) разработку норм и стандартов по опытному строительству[8].

Однако НКВД не удовлетворяется возможностью «руководить, контролировать, наблюдать, регулировать и проч.». Он хочет владеть долей государственных ресурсов, отпускаемых в рамках программы индустриализации на жилищное строительство. А для этого – самому проектировать, а потом и строить руками коммунальных органов горисполкомов. Поэтому он создает в своем подчинении проектную организацию, воистину гигантского – общегосударственного масштаба. Ею становится «Государственный институт по проектированию строительства и по планировке и съемке населенных мест «Гипрогор». Для формирования этого института и сливаются воедино проектные ресурсы Бюро планировки городов Картоиздательства и Проектгражданстроя.

Целью деятельности Гипрогора провозглашается реконструкция существующих и проектирование новых населенных мест, возводимых возле крупнейших промышленных новостроек. То есть, фактически, реализация градостроительной и жилстроительной частей программы индустриализации. А также, фактически, нетронутая область профессиональной деятельности – разработка схем районной планировки.

В конце 1930 г. выходят два постановления, резко усилившие формально-статусное положение Гипрогора в общегосударственной системе проектного дела[9]. Согласно им, Главное Управление Коммунального Хозяйства (ГУКХ) «вынимается» из состава НКВД и вводится в структуру СНК РСФСР. Это резко усиливает его политический и организационный статус, так как оно из ведомственного превращается в общегосударственный орган РСФСР по руководству проектированием гражданского профиля[10]. В его распоряжение передается весь комплекс работ по градоустройству, ранее находившийся в ведении республиканских НКВД[11]. На него возлагается: а) руководство планировкой и застройкой существующих и вновь возникающих городов; б) планирование и регулирование коммунального хозяйства, жилищного дела, пожарной охраны; в) техническо-экономическое регулирование непромышленного строительства (школьного, больничного, административных зданий и т.п.), а также г) руководство местными органами коммунального хозяйства и подготовка кадров коммунальных работников[12].

Перед Гипрогором, оставшимся в подчинении ГУКХ, ставится ряд задач, полностью соответствующих тому ключевому месту в общегосударственной системе проектного дела, которое стремится законодательно закрепить за ним, оставшееся фактически прежним, руководство ГУКХ, только перешедшее из одного подчинения (НКВД) в другое – СНК РСФСР: а) отработка координированного выполнения всех взаимосвязанных работ по съемке, планировке и проектированию гражданских сооружений; б) накопление и систематизация опыта и области социалистической реконструкции существующих городов и нового градостроительства; в) удешевление проектирования (в том числе и за счет создания Центрального архива проектов с целью многократного повторного использования лучших из них); г) разработка типовых проектов и издание альбомов по ним; д) подготовка кадров специалистов[13].

Гипрогор загружается проектной работой по двум ведущим направлениям: а) проектированием новых населенных мест; б) реконструкция существующих городов. С начала 1931 г. в портфеле заказов Гипрогора находятся работы по 50 городам и рабочим поселкам. Среди обследованных с целью реконструкции: Рыбинск, Ростов-Ярославский, Соликамск, Ярославль, Павшино, Покровское-Пермь, Пенза, Верхнеудинск. Пока это лишь предварительные съемочные работы, но каждая из них имеет перспективу перерастания в проектную. И большая часть, действительно, превращается в планировочные работы. В тот же период сектор планировки проектирует одновременно 57 объектов[14].

ГУКХ при СНК РСФСР стремится возглавлять проектирование всех селитебных новостроек и ему практически удается перетянуть на себя некоторый объем таких работ – Гипрогору поручается проектирование Синарстроя, Бобриков, Двигателестроя, Маенефтьстроя и других соцгородов-новостроек[15]. В портфеле его заказов: Гомель, Алма-Ата, Астрахань, Бежица, Магнитогорск, Брянск, Керчь, Новороссийск, Самара, Архангельск, Казань, Махач-Кала, Минск, Могилев, Мурманск, Рыбинск, Ярославль и др. По сектору планировки в 1931-1932 гг. ведется проектная работа по городам: Владивосток, Новосибирск, Сталинабад и др. крупным промышленным центрам: Нижний Новгород, Тула, Саратов, Дзержинск, Чусовая; формирующимся центрам промышленного освоения, например, Игарка и др.; районной планировке: Большая Уфа, Южный берег Крыма, Баку[16].

Гипрогор, в силу внезапно обретенного им статуса – главной государственной проектной организации – невольно оказывается в положении «образцово-показательного» проектного института, призванного не только воплощать в жизнь «планы партии, планы народа»; но и являть примеры проектного творчества для всех прочих проектных контор страны. А поэтому, в его деятельности невольно появляется и приобретает особое значение работа по теоретическому и практико-методическому осмыслению положений концепции социалистического расселения. Причина в том, что он обязан ежедневно практически реализовать в своей практике проектирования постулаты этой концепции. Согласно концепции, импульсом освоения новых территорий является, прежде всего, промышленность, и неразрывно связанное с ее нуждами транспортное и энергетическое строительство, сельскохозяйственное производство. А они не только теоретически не проработаны, но и в практике проектного воплощения вызывают возникновение массы проблем.

Так, например, в широком – территориально-расселенческом контексте, концепция требует формировать новые очаги расселения, как ядра административного управления новыми экономическими районами. Но кроме самых общих постулатов не дает никаких конкретных рекомендаций, как выделять эти «районы», по каким принципам трассировать их границы и т.п. Концепция предписывает проектировать новые населенные пункты (соцгорода и соцпоселки), как «промышленно-селитебные комплексы», где должны сочетаться: а) производство, б) селитьба, в) система коллективизированного культурно-бытового обслуживания. Подобное требование отражает идеологические представления об организации деятельности населения, вся жизнь которого должна быть подчинена задаче служения социалистическому государству. Но как обеспечить подобное «сочетание», какой должна быть планировка «производственно-селитебных комплексов» – концепция не разъясняет.

Почти полное отсутствие перспектив развертывания внутрипоселкового общественного транспорта подталкивает планировщиков к максимально компактному размещению трудовых ресурсов (оптимальному по количеству с точки зрения потребности производства), к максимальному приближению селитебной зоны к местам приложения труда. А эти решения тот час же вступают в резкое противоречие с необходимостью как можно дальше отодвигать жилье от экологически вредного производства.

Подобные проблемные вопросы научно прорабатывается Секцией планировки Гипрогора. «Разработка данной проблемы призвана дать ответ на острый вопрос о целесообразности пространственного отдаления жилой зоны от производства или же о возможности расположения жилищ при производстве при условии обезвреживания вредных газов»[17]. Эта задача оказывается крайне важной в условиях, когда руководство градообразующего предприятия – основной застройщик жилья в соцгородах-новостройках – прекрасно осознавая реальные проблемы с почти полным отсутствием автобусов, трамваев и прочего общественного транспорта (а также слабой развитости служебного – заводского), необходимого для ежедневной переброски десятков тысяч рабочих к местам труда, давит на проектировщиков, добиваясь из них таких проектных решений, при которых селитебные зоны, в целях обеспечения пешеходной доступности, оказываются максимально придвинутыми к производству. Заказчик подкрепляет свои требования устными заверениями (а подчас, и письменными расчетами «специалистов») об обязательном снижении в самом ближайшем будущем задымлений и вредных выбросов от промышленности. И на эти заверения архитекторам нечего возразить в условиях отсутствия каких-либо научно-обоснованных данных и систематически проработанных принципов проектирования. При этом, существующие в этот период нормативы санитарно-гигиенических разрывов между вредными предприятиями и селитьбой, предписывают обеспечивать отступление селитьбы от производства на 50 м. – для типографий, столярных мастерских и т.п., на 200-500 м. – для машиностроительных заводов, на 2 км. – для более вредных металлургических и т.п., что приводит к еще большему увеличению размера жилой зоны и отрыву ее от промышленной зоны, что превращает крупные фрагменты селитьбы в пешеходно-недоступные.

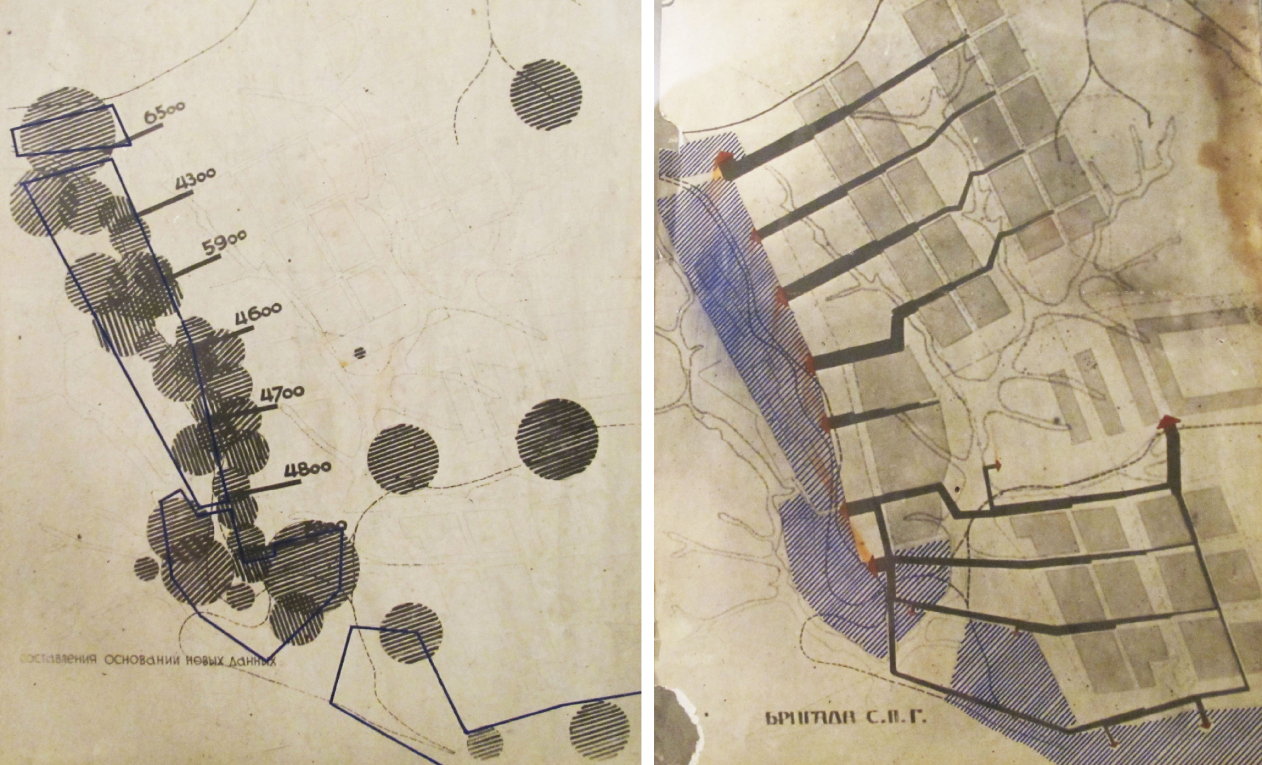

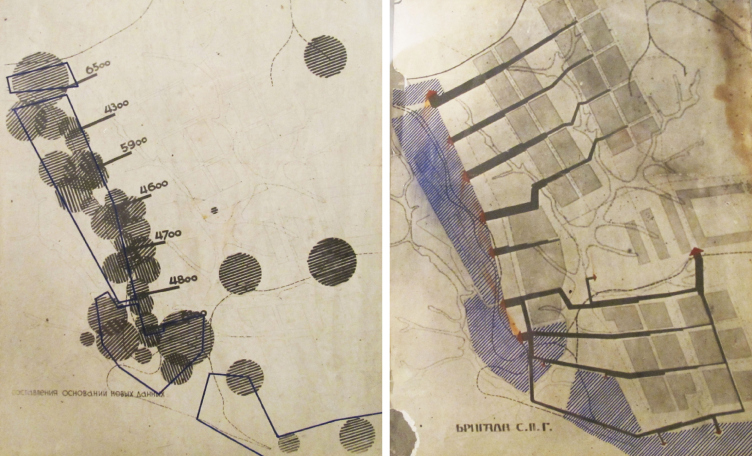

В проектной практике Гипрогора и других институтов в начале 1930-х гг., планировочная структура соцгородов начинает сознательно формироваться так, чтобы учесть способность уличной сети собирать потоки людей и «приводить» их к конечной цели – проходным промышленных зон. (Рис.4)

Рис.4. Генплан соцгорода Макеевка. Проектно-планировочные схемы, демонстрирующие, какими путями и какой «мощности» потоки рабочих и служащих ежедневно «стекаются» из селитебной зоны к проходным градообразующего промышленного предприятия. Иллюстрация предоставлена Мееровичем М.Г.

В течение 1931 г. силами сотрудников института анализируются также общие вопросы соцраселения как: а) административно-территориальная структура будущего города, б) социальная структура населения, в) промышленность и транспорт как факторы, образующие населенное место; в) характер взаимосвязи промышленности, транспорта и энергетики. Эти вопросы крайне актуальны, особенно в условиях, когда расчетные показатели Госплана и, соответственно, задания на проектирование соцгородов, не только постоянно меняются, вынуждая проектировщиков непрерывно переделывать генпланы, но еще и разительно не совпадают с фактическим количеством населения в городах-новостройках, которого в реальности его оказывается много больше, чем даже в госплановских расчетах. Проектировщикам также приходится иметь дело с постоянными колебаниями численности трудовых ресурсов в связи с их маятниковыми миграциями, что неизменно разрушает все прогностические расчеты.

В стенах Гипрогора целенаправленно и планомерно прорабатывается ключевая для градостроительного проектирования научная тема: «Пространственная организация социалистического города». Задачи этой темы – определение основных принципов и методов пространственной организации селитьбы, характера архитектоники (архитектурного облика населенного места), классификация и описание типовых элементов соцгородов, как городов нового типа (улиц, площадей, парков и т.п.), а также принципов организации селитебных единиц (жилого комплекса)[18]. В ее рамках, секцией гражданских сооружений разрабатываются вопросы типологизации и стандартизации жилых и общественных зданий.

Важность этой темы трудно переоценить, особенно если учесть, что в этот период отсутствуют однозначные нормативные предписания того, как следует проектировать поселения нового (антикапиталистического) типа – «социалистические города». Проектировщики на ощупь, методом «проб и ошибок», продвигаются в постижении сути «поселений нового общества». Ни администрация градообразующего предприятии – главный «владелец» селитьбы при нем, ни руководство ведомства, в чьей зоне ответственности находится новостройка, ни государственные плановые органы, ни партийное руководство страны не знают, каким должен быть «соцгород – базовая единица нового типа расселения». Споры и обсуждения, втянувшие профессиональное сообщество в общесоюзную дискуссию о соцрасселении и властно оборванные постановлением ЦК ВКП (б) «О перестройке быта»[19], не дали однозначного результата. Аналитические разборки и бесконечные экспертизы все новых и новых вариантов планировок соцгородов, разрабатывавшихся в недрах проектных институтов, не способны привести к единому знаменателю различные точки зрения на природу нового расселения. Вопрос о том, как проектировать соцгорода, решается каждой крупной проектной организацией по-своему. Гипрогор всеми силами стремится найти решение выявленных проблем, так как в случае успешной разработки и дальнейшего принятия на общегосударственном уровне выработанных в его стенах, правил, постулатов и принципов проектирования соцгородов и систем соцрасселения, он автоматически превращается в главный центр градостроительного проектирования страны.

Резкий рост расчетной численности соцгородов, происходивший в самом начале первой пятилетки, вызванный увеличением расчетной мощности промышленных объектов, усложнением комплексности, укрупнением масштаба промышленного производства и усложнением его технологии ставит перед проектировщиками еще одну серьезную текущую проблему – не только постоянной переработки генеральных планов, под возрастающую численность населения, но и решения принципиальных задач: а) нормативной удаленности селитьбы от мест приложения труда, различной степени вредности; б) решение вопросов ежедневных перемещений масс населения от мест обитания к местам работы с обеспечением пешеходной доступности, в) правил размещения на территории города объектов системы обслуживания различного функционального назначения, г) выработка предпочтительной типологии зданий жилого фонда и т.п.

При этом, проектировщики обязаны учитывать те основополагающие идеологические и теоретические постулаты пространственной организации нового общества, которые к этому времени закреплены словосочетанием «концепция соцрасселения» и частично даже уже закреплены нормативно – в существующем законодательстве. В частности, концепция соцрасселения трактует производственный объект, как главный фактор, определяющий в СССР возникновение любого нового поселения. Она превращает промышленность в основный источник финансирования жилищного строительства в соцгороде, в центр социально-культурной жизни, в организационный центр городской повседневности – в смысл существования поселения. Это «свойство» закрепляется специальным термином «градообразующее предприятие», потому, что оно является единственной причиной возведения на данном месте новой селитьбы или придания нового импульса развитию уже существующему населенному пункту. Кроме него в городе существуют и функционируют многие другие учреждения разного профиля – сопутствующие, вспомогательные, обслуживающие и т.п. Но именно, градообразующее предприятие является главной причиной возникновения нового поселения.

Опирающаяся на это положение проектная практика, осложняется тем, что если в начале 1920-х гг. градообразующее промышленное предприятие представляло собой локальный, не слишком крупный объект – завод, фабрику, электростанцию, ремонтное предприятие, транспортный центр, то уже к концу 1920-х гг. оно, фактически, повсеместно, превращается в «производственный узел» – промышленный комплекс, состоящий из базового и нескольких сопутствующих производств. Но уже в начале 1930-х гг. эта картина резко меняется – «градообразующее предприятие» начинает представлять собой крупную производственную зону, объединяющую целый ряд крупных кооперированных смежных производств, перерабатывающих несколько видов сырья и предполагающую обязательное наличие серьезной энергетической базы, а также большое количество технологически неразрывно связанных с ними вспомогательных предприятий.

Другая важнейшая тема в плане научных работ Гипрогора – это «Районная планировка» (выявление принципов планировки экономических районов и установление перспектив развития населенного места). Актуальность этого направления разработок вызвана тем, что разработка проекта какого-либо отдельного населенного пункта оказывается практически невозможной без понимания характера его включенности в объемлющие процессы. Опыт первых лет первой пятилетки показал, что ведомства, отвечавшие за возведение промышленных предприятий, принимая решения о размещении производства, оказались не способными охватывать всю совокупность разнообразных черт и характеристик конкретного района. «Отраслевой» подход к освоению территории не обеспечивал согласованности планировочных решений производства, селитьбы, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и т.п. Он порождал фрагментарность и хаотичность. Проектные организации, дифференцированные по ведомственно-типологическому профилю, в своей работе реализовали узковедомственные интересы. И даже не столько потому, что находились в силу своего административного и финансового положения в подчиненном отношении к руководству ведомства (хотя таковое также имело место), сколько, оттого, что оказывались не в состоянии осуществлять комплексную научно-теоретическую работу из-за узко предметной направленности своей деятельности.

Концепция соцрасселения трактует соцгорода-новостройки, как ядра формируемой новой, единой, общегосударственной, иерархически устроенной производственной структуры, способной обеспечивать условия протекания всей цепочки производственных процессов – от добычи ресурсов, до распределения готовой продукции. Предполагается, что подобное административно-территориальное устройство позволит скрепить части огромной страны в неразделимое целое; обеспечит формирование единой общегосударственной системы административно-территориального управления, охватывающей все стороны хозяйства, все функции; сформирует комплексное единое многофакторное пространство: экономико-технологическое, социально-культурное, научно-производственное, организационно-управленческое и т.п.

Районирование хозяйственно-экономическое сознательно совмещается в рамках концепции соцрасселения с районированием административно-политическим и управленческим. Оно задает такое устройство опорного каркаса страны, при котором «рисунок расселения» представляет собой совокупность центров промышленного производства, с прилегающими к ним сельскохозяйственными зонами, оптимальными по размеру для обеспечения городов-новостроек квотируемыми объемами продуктов питания. Административно-политическими и, одновременно, «пролетарскими» (концентрирующими пролетариат) центрами таких новых, формируемых буквально на пустом месте, «промышленно-экономических» районов и призваны выступать соцгорода-новостройки.

Но как все это выразить проектно? Как воплотить эти принципы и постулаты в конкретных решениях по планировочной организации территории?

Взявшись, по собственной инициативе, за решение общих вопросов районной планировки, Гипрогор начинает реально претендовать на роль общегосударственного методологического центра проектирования соцгородов. В ходе проводимых им исследований и разработок складывается представление о предназначении районной планировки, как способе установления баланса между: а) производственными мощностями промышленного производства, перерабатывающего местное сырье, и запасами этого сырья, имеющимися в районе; б) потребностью в снабжении рабочего населения городов и рабочих поселков сельхозпродукцией и размерами, а также «продуктивной мощностью» прилегающей к городу сельскохозяйственной территории; в) возможностями встречного обеспечения сельскохозяйственного производства необходимым ему количеством промышленных товаров и фабрично-заводских услуг по производству и ремонту сложной сельскохозяйственной техники и оборудования и, соответственно, расчетным наличием в соцгородах соответствующих производственных можностей; г) потребностями прилегающего сельского хозяйства в количестве кормов и удобрений, «производимых» городом в виде отходов; д) балансом между потребностью в пополнении кадров рабочего класса города за счет молодежи, привлекаемой из прилегающих сельских местностей и количеством закрепленного на территориях района крестьянского населения; е) обеспечением деревни культурными достижениями города и диапазоном, представляемых городом, специализированных и квалифицированных услуг (здравоохранение, просвещение, профтехобразование и т.п.); ж) пропускной способностью дорожно-транспортной сети, обеспечивающей потребные объемы двусторонних перевозок сырья и продукции и многие другие аспекты.

Соцгорода-новостройки, в полном соответствии с концепцией соцрасселения, рассматриваются в рамках этих разработок как базовые элементы районной планировки, неразрывно связанной с конкретным расположением сырьевых ресурсов, перспективами промышленного развития населенного места, актуальными и планируемыми транспортными связями, необходимостью строгого регулирования численности привлекаемых трудовых ресурсов и, как следствие, точным изначальным расчетным определением общего количества населения соцгородов и потребного жилого фонда[20].

Еще одной актуальнейшей в тот период темой в плане научных работ, является тема «общественного обслуживания». Гипрогором разрабатываются как концептуально-расчетные, так и проектные предложения по формировании «системы сетевого обслуживания соцгорода». В эту систему включались все виды хозяйственного и культурного снабжения: 1) сеть жилищ; 2) сеть связи (почта, телеграф, радио); 3) сеть питания; 4) сеть санитарно-гигиенического обслуживания; 5) сеть санитарно-технического обслуживания; 6) сеть распределителей продуктов широкого потребления; 7) сеть соцвоса (социалистического воспитания), детского дошкольного обслуживания; 8) сеть политехнического обучения; 9) сеть культурного и общественно-политического обслуживания; 10) сеть физкультурного и туристического обслуживания; 11) сеть медицинского обслуживания (диспансеры, больницы, санатории, курорты) и т.п.

Трехуровневая сеть общественного питания, например, была разработана Гипрогором в проекте соцгорода Сталинграда. Она предусматривала в каждом из соцгородов, составлявших Сталинградский промышленно-селитебный узел наличие: а) «центрального пищевого комбината», который получал продукты из окружавших город совхозов, молочных ферм и т.д.; б) фабрик-кухонь в каждом из соцгородов, снабжавших готовыми кушаньями и полуфабрикатами учреждения нижележащего уровня; в) столовых-распределителей на предприятиях, в учреждениях и жилых комбинатах. Гипрогор рекомендовал рассчитывать эти столовые на обслуживание 225 обедающих одновременно человек, планируя общую пропускную способность из расчета 600-700 чел. в день[21].

В проекте соцгородов Сталинградского промышленно-селитебного узла Гипрогором также была разработана четырехуровневая сеть спортивных учреждений, которая состояла из: а) сети мелких площадок при комбинатах и по кварталам, а также при школах и втузах; б) более крупных стадионов в каждом районе города, а также на предприятиях; в) центрального стадиона с дворцом физкультуры в каждом из соцгородов, составляющих агломерацию; и наконец, с) главного физкультурного центра для объединения и направления всей работы – в центральном городе[22].

Сеть пунктов медицинского обслуживания для Сталинграда была разработана в Гипрогоре под руководством проф. А.Н. Сысина[23].

Сеть «политехнического обучения» в проектных разработках института воплощалась через создание тесной связи учебных заведений с производством, т.е. с промышленными предприятиями. Этот постулат проектно воплощал сформулированные в тот период теоретиками-градостроителями принципы пространственной организации процессов «социалистического обучения». В частности, идею создания, так называемых, «фабзавов-втузов» (фабрично-заводских высших технических учебных заведений) активно продвигал в этот период Н. Милютин. Он предлагал размещать профессионально-технические учебные заведения, исключительно, при промышленных предприятиях, формируя, тем самым, систему «объединяющую материальное производство и учебу»[24]. А других средних и высших учебных заведений, кроме, «фабзавов-втузов» в соцгородах устраивать не предполагалось вовсе. То же самое Милютин предлагал осуществлять и по отношению к средней школе[25]. В пояснительной записке Гипрогора к разработанному в его стенах проекту перестройки г. Самары, указывалось, в полном соответствии с этой идеей, что «вузы будут приближены к производству»[26]. Радиус действия школ в проекте сети учебных заведений, Гипрогором на основе проведенных предварительных расчетов, был принят в 650 м[27].

Список научно-проектных тем, целенаправленно разрабатывавшихся в этот период в стенах Гипрогора очень широк: а) типы жилых ячеек многоквартирного дома (две, три, четыре комнаты); б) типы различных зданий здравоохранения; в) типы индивидуального жилищного строительства; г) оптимальная этажность жилой застройки; д) проектирование клубно-культурного строительства и т.п.[28]. И все они впрямую отражали особенности данного периода развития советского градостроительства – выработку проектных принципов формирования планировочной структуры соцгородов-новостроек.

С 1931 г. начавший развивать эту проблематику, Гипрогор окончательно отказывается от применения статистического метода подсчета перспективной численности населения, основанного на учете естественных миграций населения и полностью переходит на метод трудового баланса, разработанный Д.И. Шейнисом[29], основной расчетной единицей которого выступает потребность градообразующего предприятия в трудовых ресурсах[30].

20 июля 1931 г. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР превращает ГУКХ СНК РСФСР в отдельный наркомат – Народный Комиссариат Коммунального Хозяйства РСФСР[31]. И, как следствие, 11 октября 1931 г. институт Гипрогор обретает новый статус, преобразуясь в подведомственный НККХ РСФСР «Государственный институт съемки и планировки городов и проектирования гражданских сооружений». Он укрупняется за счет вливания Гипропроекта[32].

Состав руководства Гипрогора в 1930-1933 гг.: Директор института С. Я. Лазарев, с 1932 г. – И.О. Мовшович (Рис.5); с 1933 – [?] Павловский; Заместитель (технический директор), председатель Научно-технического Совета Л.И. Органов (Рис.5), Консультанты: В.А. Веснин, В.Н. Образцов, В.Н. Семенов, Секретарь партийной организации: [?] Калюжный (Рис.5).

Рис.5. Слева направо: директор Гипрогора И.О. Мовшович, технический директор Гипрогора Л.И. Органов, секретарь гипрогоровской ячейки ВКП (б) Калюжный. Источник: Руководители и лучшие ударники Гипрогора // Планировка и строительство городов. 1934. № 2 с.29., С. 29.

1. Сектор съемок.

2. Сектор планировки населенных мест (заведующий Н.З. Несис[33]) включал отдельные бригады, в том числе:

Бригада по районной планировке Большой Уфы и Черниковского промрайона: М.Я. Гинзбург (руководитель), архитекторы по планировке Г.Г. Вегман, С.А. Лисагор, старшие архитекторы по проектированию жилищ и общественных зданий И.Ф. Милинис, А.Л. Пастернак, архитекторы М.О. Барщ, П.К. Бюкинг, В.Н. Владимиров, Г.И. Луцкий, М.О. Мамулов, А.А. Урмаев, И.А. Егорычев, А.Ф. Кельмишкайт, А.Ф. Гассенфлюг; инж.-экономисты Н.П. Першин М.Г. Адливанкин, А.Я. Пак, Воробьев А.Н.; агрономы Б.К. Юркевич, В.А.Назаров, М.М. Буденный; транспортная группа: В.Н. Образцов, П.Д. Кочетыгов, П.Д. Чеботников; инженеры-консультанты Григорьев, М.В. Кикин, Б. Перлов, Н.И. Сметнев; водная и медицинская группы: А.И. Шнееров, С.Е. Головенчин, И.Д. Яхнин, П.Г. Мезерницкий, Н.Е. Хрисанфов, Ю.Б. Фидман, М.И. Ганштак. Н.А.Коростелев; санитарный врач А.Н. Сысин.

Бригада по районной планировке Апшеронского полуострова и генплана г. Баку: В.В. Семенов-Прозоровский (руководитель), консультант: В.Н.Семенов, В.С. Арманд, И.А. Сергеев, Н.С. Беседа и др.; инженерно-экономическая группа: С.А. Уманский, Т.В. Шмидт, Х.И. Маляр; транспортная группа: И.Л. Перлин, М.С. Райхенберг, И.Д. Перов.

В составе других бригад такие архитекторы как: Д.Е. Бабенков, А.А. Галактионов (бригадир) (Рис.6), А. Зубин, В.А. Пашков, Д.М. Соболев (бригадир) (Рис.6), С.Е. Чернышев и др.

3. Сектор проектирования гражданских сооружений. В его составе: архитекторы А.Е. Аркин, Ф.Я. Белостоцкая, Бородин, Н.А. Быкова, Е.А. Васильев, Власов, В.И. Воронов, А.И. Каплун, Л.П. Гулецкая, И.С. Гуревич, Л.Л. Данилов, А.А. Дзержкович, И.М. Длугач, З. Егорова, Е.Л. Иохелес, Л.К. Комарова, Б.А. Кондрашев, М.К. Костанди, С.А. Лопатин, И.И. Мальц, И.А. Меерсон, Д.М. Пиллер, А.И. Репкин, Л.И. Савельев, Н.Б. Соколов, А.В. Снигарев, О.А. Стапран, Г.Р. Сум-Шик, Л.Е. Розенберг, О.Е. Хигер, А.П. Швец, М.Л. Шлиомович, И.А. Якобсон, инж. [А.С.?] Смирнов. В составе сектора находится также больничная секция (Н.В. Гофман-Пылаев, А.Ю. Дунаевский, Д.Н. Чечулин, санитарный врач Я.И. Некрасов и др.) и др.

4. Бюро научно-экспериментальных работ (ученый секретарь В.П. Селивановский) (Рис.6). В его состав входит, в частности, отдел жилищного строительства (рук. Н.В. Марковников).

Рис.6. Слева направо: архитектор А.А. Галактионов, архитектор Д.М. Соболев, ученый секретарь бюро научно-экспериментальных работ В.П. Селивановский. Источник: Руководители и лучшие ударники Гипрогора // Планировка и строительство городов. 1934. № 2 с.29., С. 29.

6. Единая государственная библиотека проектов непромышленного строительства

Институт уверенно удерживает за собой функции лидера советского градостроительного проектирования.

[1] Казусь И.А. Организация архитектурно-градостроительного проектирования в СССР: этапы, проблемы, противоречия (1917-1933). Дисс. на соиск. уч. ст. канд. арх. В двух томах. М. 2001. – 667 с., С. 590.

[2] СУ РСФСР. 1930. отд. 2-ой. № 36. Ст. 36., C.36.

[3] Там же. С. 369.

[4] ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 6958. – 80 л. Отчет Государственного института проектирования Городов «Гипрогор» за 1934 г. 1934., Л.2.

[5] ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 6958. – 80 л. Отчет Государственного института проектирования Городов «Гипрогор» за 1934 г. 1934., Л.2.

[6] Меерович М.Г. На острие схватки титанов [электронный ресурс] / М.Г. Меерович //Архитектон: известия вузов. – 2011. – №1 (33). – Режим доступа: http://archvuz.ru/2011_1/9 – на русс. яз.; Меерович М.Г. На острие схватки титанов. ГУКХ НКВД и ВСНХ СССР // Современная архитектура № 2. 2011. С. 132-143.

[7] СУ РСФСР. 1930. № 37. Ст. 474. С. 587-591.

[8] Там же.

[9] Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 г. «О ликвидации Народных Комиссариатов внутренних дел Союзных и автономных республик» (СЗ СССР. 1930. № 60. ст. 640) и Постановление ЦИК и СНК РСФСР от 31 декабря 1930 г. «О мероприятиях, вытекающих из ликвидации Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР и наркомвнуделов автономных республик» / Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991. Справочник. Под ред. акад. А.Н.Яковлева; авторы-сост.: А.И. Кокурин, Н.В.Петров. – М.: МФД, 2003. – 768 с. (Россия. ХХ век. Документы)., С.528-530.

[10] СУ РСФСР. 1931. № 4. ст. 38.

[11] «...передать полностью функции ликвидируемых народных комиссариатов внутренних дел по руководству коммунальным хозяйством, непромышленным строительством, пожарным делом» (СЗ СССР. 1930. № 60. ст. 640. С. 1157)

[12] СУ РСФСР. 1931. № 4. ст. 38., С. 46.

[13] ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 6958. – 80 л., Л.2.

[14] Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х гг.: организация проектирования. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 464 с., ил., С. 155.

[15] Казусь И.А. Указ соч. С. 155.

[16] ГАРФ. Ф. А-314, Оп. 1, Д. 756. – 85 л., Л. 10-11.

[17] Научно-исследовательская работа Гипрогора // Коммунальное дело. 1931. №1, с.112-114., С. 112-113.

[18] Казусь И.А. Указ. соч. С. 113.

[19] Меерович М.Г. Дискуссия о соцрасселении. Новые материалы. Часть I. [Электронный ресурс] 2013. 1,0 п.л. – режим доступа: http://archi.ru/agency/news_current.html?nid=45601; Меерович М.Г. Дискуссия о соцрасселении. Новые материалы. Часть II. [Электронный ресурс] 2013. 1,0 п.л. – режим доступа: http://archi.ru/agency/news_current.html?nid=45614; Меерович М.Г. Урбанизм или дезурбанизм? Дискуссия о будущем советских городов. [Электронный ресурс] / М.Г. Меерович //Архитектон: известия вузов. – 2012. – №1(37). – Режим доступа: http://archvuz.ru/2012_1/13 – на русс. яз.

[20] Там же. С. 113.

[21] Мещеряков Н. О социалистических городах М. ОГИЗ Молодая Гвардия. 1931 – 112 с., С. 97-98.

[22] Мещеряков Н. Указ. соч. С. 98.

[23] Там же. С. 98.

[24] Милютин Н. К проблеме соцгорода // Вестник Коммунистической Академии. 1930. № 42. с.109-147., с. 109-119., С. 113.

[25] Там же. С. 113.

[26] Мещеряков Н. Указ. соч. С. 108.

[27] Там же. С. 98.

[28] Научно-исследовательская работа Гипрогора // Коммунальное дело. 1931. №1, с.112-114., С. 113.

[29] Шейнис Д.И. В борьбе за научное обоснование проектов планировки // Планировка и строительство городов. 1934. № 2 с.8-9., С. 8.

[30] Меерович М.Г. СССР как Мегапроект. Числовые регулятивы искусственного формирования населения соцгородов [электронный ресурс] 2008. 0,6 п.л. – режим доступа: http://archi.ru/lib/publications_virtual.html?fl=5&sl=3

[31] «Об образовании Народного Комиссариата Коммунального Хозяйства РСФСР» – Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1931 г. / Жилищные законы. Систематический сборник важнейших действующих законов РСФСР и СССР, ведомственных циркуляров, инструкций и разъяснений наркоматов и Верховного суда и постановлений Моссовета. С хронологическим и алфавитно-предметным указателями. Сост. Бронштейн Н.И. М.: Издание НККХ РСФСР, 1935 – 660 с., С. 30-31.

[32] Сведений о деятельности этой организации и ее ведомственной принадлежности также пока не обнаружено.

[33] Опыт районной планировки в СССР Труды бюро экспериментальных работ. Государственный институт съемки планировки городов и проектирования гражданских сооружений «Гипрогор». Вып. II. М., Госстройиздат. 1934. – 164 с., С. 5.