«Ни одна эпоха не обладала в такой полной мере этим правом на монументальность, как наша. Ни одна эпоха не знала таких громадных просторов для творческого развития и такой глубокой всеобъемлющей героики, как наша эпоха» - с этими словами Д.Е. Аркина согласилось бы большинство западных архитекторов начала 1930-х. Корни, причины этого пафоса (ложного или истинного) в каждом отдельном случае – Франции, Германии, Италии, Великобритании, Бельгии, Голландии, СССР, США – были различны и обусловлены социо-культурными и политическими процессами, протекавшими в Европе и США с середины 1920-х годов. Важно то, что вся западная половина мира в этот момент без преувеличения была охвачена стремлением строить библейские Вавилонские башни, Родосские маяки, египетские и индейские пирамиды, Колизеи, Пантеоны, зиккураты невиданных масштабов, невероятной мощи и экспрессии. «Нас томит подлинная жажда больших пространств» - вероятно, эти искренние слова М.Я. Гинзбурга можно было услышать от всех. И дальше – объяснение этого феномена – «Может быть, если бы мы уже построили хотя бы несколько из тех громадных сооружений, которые стоят в порядке дня советской архитектуры, наша жажда была бы несколько утолена» . Отсутствие или затягивание реализации гигантских проектов (у нас - Дворца Советов, здания НКТП, Дворца Техники, у них - Лиги наций в Женеве, масштабных реконструкций Парижа, Милана, Рима, Берлина) морально давило, накапливалось в виде постоянного неудовлетворенного стремления выразить эту тягу к массивным формам и выплескивалось по каплям при строительстве общественных и жилых зданий.

Итак, новая представительная архитектура муниципалитетов, Министерств, Наркоматов, посольств, дворцов, Колониальных домов, распространилась на университеты, библиотеки, музеи, театры, а затем и интерьеры лайнеров, курорты, кинотеатры, школы, почтамты, универмаги, спускаясь до уровня обеспеченного обывателя. Несмотря на стилистические нюансы и широкий диапазон - от подлинной роскоши до дешевой бутафории, от торжественности до игры, независимо от фактических размеров, - монументальность оставалась основным приемом этой архитектуры. Новый язык для выражения монументальности был найден на пересечении новаторства и традиции, современного формообразования, методов проектирования и классического наследия. Так классика стала вновь востребована – она легитимизировала, утверждала власть. Обращение к наследию – к ордеру, пропорциям, ритму – означало обращение к порядку, к раз и навсегда установленным гармоническим законам архитектуры, к вечной красоте. О всеобщем стремлении к классике на Западе в 1930-е годы позже в своих дневниках писал Шпеер: «Во время краткого пребывания во Франции я осмотрел "Дворец Шайо" и "Дворец современного искусства", а также и еще незавершенный строительством "Музей общественного труда", спроектированный знаменитым Огюстом Перре. Я был удивлен, что и Франция в своих парадных зданиях также склоняется к неоклассицизму. Позднее было много разговоров, что стиль этот - верный признак зодчества тоталитарных государств. Это совершенно неверно. В гораздо большей мере - это печать эпохи, и ее можно проследить в Вашингтоне, Лондоне, Париже, а равно - и в Риме и Москве, и в наших проектах для Берлина». Неслучайно Шпеер подчеркивает глобальность этого стремления к классическим «корням» - долгие годы его связывали только с Германией, СССР и Италией, хотя очевиден всемирный процесс, прерванный Второй Мировой войной.

Стремление к формам, близким к образам Э.-Л. Булле, К.-Н. Леду, и древней восточной архитектуры в проектах почтамтов, универмагов, школ, жилых домов, летних павильонов, не говоря о конкурсных проектах Дворца Советов, Наркомтяжпрома и других знаковых правительственных объектов, достигла своего пика к 1935-1936 годам, вызвав вскоре отторжение и критику «ложно понятой монументальности». Все это время в профессиональной прессе уделялось большое внимание проектам «монументального ордера» за рубежом.

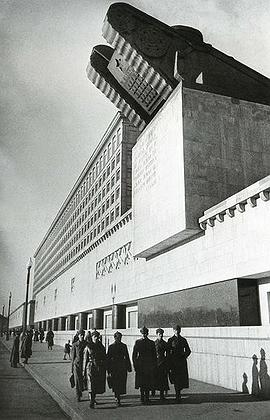

Монументальность, массивность, пластическая насыщенность, симметричность и устремленность вверх – все эти характеристики новорожденного стиля должны были в первую очередь быть отражены вслед за Дворцом Советов в представительных сооружениях наркоматов, республиканских домов правительств, райсоветах и т.д. В этих проектах постконструктивизм ближе всего приблизился к своим западным аналогам – проектам «монументального ордера» - Муниципалитетов и правительственных сооружений в США, Италии, Германии, Франции.

Далеко не всегда монументальность достигалась за счет огромных размеров. Даже дизайну кафе и киосков, стремившихся к большей репрезентативности (ведь даже им предназначалась роль небольших «храмов» советской торговли, символов наступившего достатка и изобилия), автозаправкам и трамвайным остановкам придавались монументальные формы за счет крупных нерасчлененных масс, мягких закруглений большого радиуса, тонких лопаток, подчеркивающих мощь стены. Еще П. Беренс, один из западных предтеч монументального стиля 1930-х годов отмечал, что монументальность отнюдь не заключается в пространственном величии. Произведения искусства относительно скромных размеров (лампы, вазы) могут быть монументальными, и, наоборот, скульптура величиной с дом может казаться декоративной статуэткой. Монументальность – скорее выразитель наиболее важных для общества символов, источник силы и славы . Наблюдая за этими монументализированными, «скульптурными» магазинами, станциями техобслуживания автомобилей, парковыми павильонами некоторые архитекторы не могли удержаться от едкой иронии. Так, под впечатлением от увиденного на майской архитектурной выставке 1934 года на улице Горького, Я.А. Корнфельд отмечал, что «потребность в монументальности стала настолько преувеличенной, что скоро общественные уборные будут украшать статуями, и тогда монументальность уже вообще не будет восприниматься» .

Среди важнейших категорий, которыми оперировали советские архитекторы 1930-х годов, стремясь к искомой монументальности, первой следует назвать устойчивость. Новая архитектура противопоставлялась нестабильности, динамизму, легкости авангарда, подчеркивалась тектоничность, а связь с землей утрировалась. Само собой, новым положительным значением наполнилось ранее нейтральное понятие архитектурной массы. Говоря об этапах работы над проектом гостиницы Моссовета, искусствовед А.И. Некрасов показывает, как в советской архитектуре ведется «борьба за массу как элемент архитектурной выразительности» - «место «спичечек» заняли уже солидные призмы» . Сооружения все больше «зарастали» материей, избавляясь от нежелательного наследия авангарда – пространственного расположения объемов, воздуха под и внутри архитектурной формы. Итак, здание 1930-х годов должно было быть монолитным, цельным, как бы вырезанным из одного куска камня. Архитекторы, чтобы охарактеризовать эти формы, часто употребляли слово «чеканный», «отчеканить» - пытаясь выразить эту плотность и спаянность новых форм. (А.В. Луначарский: «Здание должно быть насквозь отчеканено» ).

Очевидно, что в данный период лучшей архитектурной формой должен был стать куб – наиболее устойчивый объем, символ покоя и порядка. Недаром возник интерес к мастабам Древнего Египта, восточным Мавзолеям, проектам Леду и Булле. С вниманием относились и к современной зарубежной архитектуре, двигавшейся в том же монументальном направлении – итальянская, французская и американская архитектура 1930-х годов представляла большое количество соответствующих примеров. Стоит отметить, что проекции сторон куба – квадраты – заполняют и поверхности стен, превращаясь в оконные проемы (очерченные выступающими рамками), вентиляционные отверстия на чердаках, декоративные элементы, рельефные вставки, кессоннированную «клетку» на фасадах. Использование «квадратных» мотивов в 1932-1936 годах стало настолько повсеместным явлением, что, несмотря на подчеркивание «разнообразия» представленных в витринах Тверской улицы в мае 1934 года архитектурных проектов, искусствовед А.И. Михайлов среди «стандартных элементов» назвал «знаменитые квадратные окна, которые служат тому же монументализму» .

Таким образом, помимо своей формы и композиции масса, монументальность сооружения выражалась и собственной поверхностью, оболочкой. Стена, в тридцатые трактованная как внешняя поверхность монолитной формы, получает особое значение, становится ценной как пластика скульптуры, и перестает быть, как в 1920-е, лишь только инструментом для организации пространства. Поэтому отныне ее стремятся покрыть фресками и барельефами, ее обрабатывают и оформляют, «пробивают» в ней отверстия и ниши – практически как в монолите. В дискуссии о синтезе искусств Н.М. Чернышев, выступая от имени монументальной секции МОССХ, говорил, что «под монументальностью нужно понимать (…) «одухотворение» самой стены…» .

Однако диктовавшиеся сверху условия, требовавшие, по сути, именно строительства декорированных симметричных простых объемов, призм (что вскоре и было реализовано), в 1932-1936 годах все еще не были безоговорочными. Наряду с уже создававшимися домами-«комодами», в большинстве проектов рассматриваемого периода можно обнаружить баланс между монументальностью и динамикой, ассиметричные и сложно расчлененные пространственные решения. Массивность, требуемая «квадратность» и центричность, симметрия для таких мастеров, как Голосов, Фомин, Гинзбург, братья Веснины, Фридман, Руднев были не догмами, а темами для вариаций, игрой. В ответ на вышеупомнятутые декларации советских искусствоведов, критикующих асимметрические композиции, как «разрушающие своей динамикой монументальность целого» создавались именно динамичные и одновременно монументальные сооружения, как, к примеру, подчеркнуто асимметричная военная академия Фрунзе и здание Наркомвоенмора Л.В. Руднева и В.О.Мунца, Библиотека им. Ленина В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха, гаражи Мельникова, электроподстанция метрополитена Д.Ф. Фридмана, дом иноспециалистов НКТП Д.Д. Булгакова, кинотеатры В.П. Калмыкова и бесчисленное количество выразительных по пластике жилых домов и общественных сооружений по всей стране.