В 1931 г., когда Июньский Пленум ЦК ВКП(б) по докладу Л.М. Кагановича принимал решение о реконструкции городского хозяйства Москвы и, в том числе, о строительстве метрополитена, многие ключевые моменты будущего грандиозного предприятия были еще неясны. Задача сделать лучший в мире метрополитен для проектировщиков выражалась в стремлении сделать московский метрополитен максимально удобным и комфортным для пассажиров. На первый план как и во всех предшествовавших проектах выходили утилитарные аспекты проектирования: разработка перспективной схемы развития метрополитена, решение проблем трассировки линий первых очередей, определение способа производства работ и целый ряд вопросов, связанных с эксплуатацией метро в будущем. Проблема архитектурного оформления станций не была определяющей, тем более что ни в Европе, ни в Америке архитектурному оформлению подземных сооружений метрополитена не предавалась исключительного значения.

С конца XIX в. внеуличные железные дороги рассматривались инженерами путей сообщения как средство решения всех проблем, появившихся в результате стремительного роста Москвы, развития промышленности и железнодорожного транспорта. Устройство подобных дорог, проектировавшихся как правило на эстакадах, должно было существенно сократить внутригородское транзитное движение, обеспечить связь центра города с окраинами, т.е. позволить небогатым жителям города снимать менее дорогое жилье вне центра, жить в более благоприятных санитарно-гигиенических условиях и все равно добираться до места службы гораздо быстрее, чем на конке по запруженным улицам Москвы.

Первые проекты внеуличных железных дорог носили исключительно «железнодорожный» характер. Они предлагались, как правило, управлениями различных дорог, заинтересованных в продлении своих линий на территорию города. Фактически речь шла об устройстве так называемых «глубоких вводов» магистральных железных дорог, которые должны были обеспечить попадание пригородных пассажиров в центр города, минуя вокзальную толчею и переполненные конки.

Понятие «метрополитен» появилось в Москве лишь в начале ХХ в., когда публике был представлен проект инженеров П.И. Балинского и Е.К. Кнорре. Именно тогда началось формирование современного представления о метрополитене. Уже в начале 1910-х гг. идея пропуска пригородных поездов по трассам метрополитена стала подвергаться критике. Все чаще раздавались голоса в пользу проектирования метрополитена как изолированной сети линий со своим подвижным составом. К тому времени внеуличные железные дороги в центре города намечались, как правило, подземными и, следовательно, устройство туннелей для обычных железнодорожных вагонов требовало существенных затрат. Сторонники «метрополитенных» проектов считали, что возможность пропуска пригородных поездов по линиям метрополитена, равно как и обеспечение возможности выхода поездов метрополитена на пригородные линии, создает слишком много сложностей. В качестве решения проблемы предлагалось устройство удобных пересадок для пригородных пассажиров прямо из здания вокзала на станцию метрополитена. Однако, несмотря на все аргументы в пользу такого решения, споры о целесообразности пропуска пригородных поездов в центр города по трассам метрополитена продолжались вплоть до начала 1930-х гг. Только решение Июньского Пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. о строительстве автономной сети метрополитена и об устройстве глубокого ввода, связанного с метрополитеном лишь посредством пересадок, сделало эти споры неактуальными.

На протяжении всего этого периода – от появления идеи устройства в Москве внеуличных железных дорог и до принятия решения о начале строительства метрополитена – эстетические аспекты, как правило, оставались за рамками обсуждения проектов и предложений. Впервые они стали решающими при обсуждении проекта Балинского и Кнорре, когда планы инженеров по устройству эстакад и вокзала в центре города и устройству новых проспектов не на шутку встревожили ревнителей московской старины и духовенство. В заключении по проекту отмечалось, что его составители как будто «забыли, что имеют дело с древним, веками сложившимся городом, полным громадного исторического и экономического значения, а полагали, что работают на месте, подлежащем еще заселению».[1]

Столь сильная реакция на проект Балинского и Кнорре была отчасти вызвана подробными иллюстрациями к проекту, выполненными художником Н.Н. Каразиным. В непривычных видах центра Москвы с преобладанием инженерных устройств и сооружений (эстакады, здания станций, вокзала), а не памятников старины, Московское археологическое общество увидело прямую угрозу тому облику первопрестольной столицы, который оно пыталось сохранить. Устройство эстакад подвергалось критике не только и не столько потому, что оно неминуемо бы стеснило движение на улицах города, а потому, что исказило бы его облик. Разница в архитектурном решении «воздушных» станций, т.е. станций на эстакадах, в проекте Балинского для Москвы и более раннего его же проекта метрополитена для Петербурга, свидетельствовала о понимании инженером специфики каждой из столиц. Однако спроектированные для Москвы станции с элементами «русского стиля» (в отличие от преобладающих неоклассицистических мотивов в проекте для Петербурга) не смогли спасти проект, слишком бесцеремонно вторгавшийся в историческую ткань города.

Проект управляющего Московско-Казанской железной дороги А.И. Антоновича с соавторами, появившийся практически одновременно с проектом Балинского и Кнорре, базировался на качественно иных принципах. Все отрезки линий в центре Москвы и центральный вокзал в районе Александровского сада проектировались подземными. При этом трассы линий прокладывались в обход самых оживленных участков главных московских улиц во избежание стеснения движения в процессе строительства. Этот подход, выражавшийся в отказе от эстакад в пользу устройства линий и станций под землей хотя бы в центральных частях города, с течением времени завоевывал все больше сторонников. Спустя десятилетие в этом ключе разрабатывалась большая часть проектов как для Москвы, так и для Петербурга. При этом в случае обоих столиц определяющим часто становился именно эстетический фактор. Так автор одного из проектов петербургского метрополитена Ф.Е. Енакиев (проект метрополитена в рамках Проекта преобразования Петербурга 1909-1912 гг.) считал, что «в известных случаях, вызываемых, главным образом, соображениями эстетического порядка, придется устраивать… в С.-Петербурге подземные линии, не взирая на расходы по их устройству».[2]

В связи устройством дорог в подземных туннелях возникла и необходимость устройства подземных пассажирских станций. В отличие от архитектурно оформлявшихся наземных станций и эстакад, подземные станции проектировались, исходя лишь из требований функционального характера. В проекте Антоновича станции представляли собой простейшие подземные залы с двумя платформами по сторонам от путей без каких-либо декоративных элементов. Входы на станции предполагалась устраивать в первых этажах домов, а спуск на платформы должен был осуществляться по лифтам и винтовым лестницам. В проекте Балинского и Кнорре, предполагавшем кроме эстакад также устройство линий в закрытых траншеях под полотном улиц, подземные станции намечались с боковыми платформами и плоскими перекрытиями, опиравшимися на колонны.

Представление об облике станций, проектировавшихся в то время, можно получить из описания петербургского проекта подземного трамвая под Невским проспектом. Автор проекта инженер Г. Гиршсон описывал устройство станций следующим образом: «Стены станционных платформ и коридоров облицованы белыми изразцовыми плитками. Освещение электрическое – лампами, скрытыми от глаз публики. Все оборудование станций состоят из двух, трех скамеек для ожидающей публики и указателей направления поездных рейсов. Рядом с платформою – уборная и малое служебное помещение с телефоном».[3]

Таким образом, эстетические аспекты устройства дорог приобретали значение только в том случае, если могли способствовать получению концессии. Не стали эти аспекты определяющими и тогда, когда после целого ряда проектов, появившихся в 1912 г., устройство метрополитена взяло на себя городское управление. Метрополитен был нужен Москве в предельно сжатые сроки, но вкладывать в его устройство значительные средства город не мог в виду больших расходов на устройство трамвая. Начавшаяся война окончательно перечеркнула грандиозные планы.

После 1917 г. все предложения об устройстве метрополитена в Москве не шли далее вопроса выработки оптимальной схемы трассировки линий и вопроса о целесообразности соединения (в том или ином виде) сети метрополитена с сетью пригородных железных дорог. Ситуация изменилась, когда в конце 1924 г. разработка метрополитена началась в специально созданном подотделе метрополитена Управления московских городских железных дорог и трамвайной сети (МГЖД) Московского отдела Коммунального хозяйства (МКХ). Основные положения нового проекта во многом определил тот факт, что инженер С.Н. Розанов, руководивший общим проектированием метрополитена, проработал «в качестве руководителя контрагента в течение многих лет на очень ответственных и трудных участках парижского метрополитена».[4]

К этому времени в Европе и Америке уже сложились три основные конструктивные схемы туннелей и станций, базировавшиеся на разных способах ведения строительных работ и проистекавших из несхожести геологических и топографических условий тех мест, где эти способы сложились: «берлинский», предполагавший строительство в открытом котловане; «парижский», основанный на устройстве туннелей на небольшой глубине практически под полотном улицы без нарушения движения; «лондонский», предполагавший проходку туннелей на значительной глубине с использованием проходческого щита.

Разработка проекта московского метрополитена велась в 1920-е гг. в условиях тотальной экономии, поэтому лондонский способ был отвергнут как самый дорогостоящий. Берлинский способ, предполагавший вскрытие уличного полотна, по мнению разработчиков проекта, не слишком подходил Москве потому, что требовал перекладки и упорядочивания московский коммуникаций, как правило, хаотично размещавшихся под полотном улиц, а не под тротуарами, как в городах Европы. Подобное переустройство городских сетей требовало значительных как финансовых, так и временных затрат, а метрополитен планировалось построить, как можно скорее (к 1930 г.).[5] Устройство туннелей и станций по берлинскому способу должно было производится из дорогостоящего железобетона, что также представлялось неприемлемым. Парижский способ, по мнению разработчиков проекта, больше других отвечал условиям Москвы, поскольку геологические и планировочные условия Парижа были ближе всего к условиям советской столицы. Немаловажным представлялся и тот факт, что сводчатое перекрытие и стены туннелей и станций парижского метрополитена возводились из камня, что должно было уменьшить строительные расходы (камень предлагалось добывать в ближайшем Подмосковье).

Вопросы экономии стали причиной того, что проектом Управления МГЖД предусматривалось строительство туннелей уменьшенного сечения, не позволявшего пропускать поезда обычной железной дороги, и станций длиной 80 метров. Впоследствии станции планировалось удлинить до 130 метров. Эти планы стали одним важным аргументом в пользу устройства московского метрополитена по парижскому образцу, поскольку станции с боковыми платформами и сводчатым перекрытием могли позволить относительно беспрепятственно осуществить намеченное расширение, что уже было доказано опытом эксплуатации метрополитена в Париже.[6] Кроме того, специалисты Управления МГЖД считали, что свод станции, спроектированной по парижскому типу, «прекрасно выражает собой характер подземности, решая в то же время наиболее целесообразно задачу в отношении прочности и экономичности сооружения и поэтому сводчатые перекрытия… гармонично соединяют рациональную форму сооружения с идеей его».[7] Для того, что бы станция не имела характера «мрачного подземелья», ее свод проектировался достаточно высоким и должен был окрашиваться в разные для разных станций, но непременно светлые тона. «…стены будут облицованы изразцами, но в большей своей части будут заполнены всевозможными рекламами, что придаст всему сооружению привкус современности».[8] Облик станций должен был дополняться ярким освещением, крупными надписями с наименованиям станций, световыми надписями с указанием входов и выходов. На поверхности земли станция должна была обозначаться либо небольшим легким павильоном над лестницей, ведущей вниз, поскольку неглубокое залегание станций по парижскому образцу не требовало никаких специальных устройств (что также удешевляло строительство) или балюстрадой вокруг этой лестницы.

Всего в рамках первой очереди метрополитена намечалось строительство шести однотипных станций по трассе самого перегруженного радиуса города от Каланчевской площади до площади Свердлова – «Северный вокзал», «Казанский вокзал», «Красные ворота», «Мясницкие ворота», «Площадь Дзержинского», «Свердловская площадь», причем две первые должны были располагаться на Каланчевской площади. Строительство еще двух станций, намеченных проектом, – «Гаврикова улица» и «Милютинский переулок» было отложено ввиду соображений экономического характера.

В 1926 г., несмотря на неприятие берлинского способа строительства, «МКХ с разрешения Президиума Моссовета поручило германской фирме Сименс-Бауунион разработку варианта проекта с применением тех принципов, на основании которых сооружался берлинский метрополитен».[9] Для разработки проекта фирма, которая до этого осуществляла строительство метрополитена в Берлине, Гамбурге и Будапеште, получила в распоряжение чертежи улиц и результате геологических изысканий. В случае принятия разработанного ею проекта она обязалась уложиться в смету.

Разработанный фирмой Сименс-Бауунион проект предполагал устройство станций более удобного для пассажиров «островного» типа, т.е. с платформой между путями, а не по бокам от них. Также немецкие специалисты рекомендовали изначально строить станции полной длины в 130 метров, полагая, что при существующей потребности города в метрополитене эти дополнительные расходы быстро окупятся. Общая трассировка первого радиуса в немецком проекте практически повторяла трассировку Управления МГЖД с той только разницей, что немецкий проект предусматривал устройство на Каланчевской площади только одной станции. Проект был принят к сведению. Специалисты Управления МГЖД посчитали, что строительство из отечественных материалов силами отечественных специалистов обойдется стране Советов значительно дешевле. Они также не стремились последовать советам о размещении станций и их устройстве, придерживаясь прежних установок о минимизации первоначальных расходов. Разработка проекта на основе уже сложившихся принципов продолжалась Управлением МГЖД вплоть до 1930 г., но дальше проекта идея устройства метрополитена в Москве так и не продвинулась.

В 1931 г. разработка проекта началась фактически заново в специально созданном в августе того же года Метрострое. Противоречия Метростроя, Архитектурно-планировочного управления и Наркомата Путей Сообщения, которым надо было согласовывать между собой намечавшиеся мероприятия по реконструкции Москвы, на этом этапе стали одной из основных причин затягивания проектных работ. В итоге перспективная схема трассировки линий, как и трассировка первоочередной линии от Сокольников в центр Москвы, была утверждена лишь в 1933 г., фактически после начала строительства.

В 1932 году с новой силой разгорелись споры вокруг способа производства работ. Начавшаяся на опытном участке на Русаковской улице прокладка трассы и строительство станции «Гаврикова улица» по парижскому методу привела к первым авариям, затоплениям шахты и нарушению устойчивости расположенных неподалеку домов. Также стало понятно, что избежать перекладки коммуникаций при этом методе ведения работ не получится. Результатом сложившейся ситуации стало постановление Совнаркома от 25 мая 1932 года о строительстве участка от Сокольников до площади Свердлова закрытым способом на большой глубине, который ранее отвергался из-за чрезмерной дороговизны.

По сравнению с 1920-ми годами ситуация кардинально изменилась. На смену жесткой экономии пришло стремление власти продемонстрировать преимущества нового политического режима путем воплощения в кратчайшие сроки тех идей, на осуществление которых ранее не хватало средств. Экономические аспекты проектирования больше не имели решающего значения. В отличие от разработок 1920-х гг. для станций, проектировавшиеся длиной 150 метров,[10] были приняты не боковые, а более дорогостоящие островные платформы. Для станций глубокого заложения намечалось устройство движущихся лестниц (эскалаторов). За границей закупалось дорогостоящее оборудование, приглашались специалисты для консультации.

После начала строительства отдельных участков трассы будущего метро на глубине в несколько десятков метров, были предприняты попытки перестроить участки, начатые еще до принятия постановления о глубоком заложении. Успехом они не увенчались, и к концу 1932 г. было принято решение строить разные участки, исходя из местных геологических и топографических условий, т.е. взять для московского метрополитена все то лучшее, что есть на Западе, жестко не привязываясь к какой-то определенной системе.

Несмотря на то, что на этом этапе проектирования оформление станций сводилось в к «проблема освещения архитектурных организмов, обреченных на исключительно искусственное освещение», это решение позволило избежать однотипности станций, присущей европейскому и американскому метро. Ведь специфика станций метрополитена как подземных сооружений заключается в том, что их пространство определяется не столько фантазией архитектора, сколько конструктивным каркасом, запроектированным исходя из способа производства строительных работ и применяемых материалов. Изменение конструктивного решения неминуемо влечет за собой и изменения облика станции. Поэтому принятое решение давало гораздо больше свободы архитекторам, хотя об индивидуальном архитектурном решении каждой станции речь не шла.

Разработка проектов станций велась небольшой группой архитекторов Метропроекта (архитектурного бюро Метростроя) под руководством С.М. Кравца, в которую входили Барков, Седикова, Таранов, Быкова, Шухарева, Шагурина, Ревковский, Андриканис, Лихтенберг и Гонцкевич.[11] Конструктивный каркас станции в совокупности с вентиляционными и силовыми установками должен был лишь «одеваться архитектурным оформлением», и роль архитектора в разрабатывающихся проектах была минимальна.

Станции мелкого заложения со сводчатым перекрытием, проектировавшиеся по образцу парижских, были близки проекту 1920-х гг. Станции по образцу берлинских, проектировались с рядами колонн и плоскими перекрытиями. Станции глубокого заложения проектировались по образцам последних лондонских станций, состоящих «из 2-х отдельных параллельных друг другу и отстоящих на расстоянии около 8 м – сводов, перекрывающих каждый – один путь и платформу и соединенных в двух местах распределительными камерами куда подходят эскалаторные ленты».[12] Верхние концы эскалаторов должны были выходить в распределительные вестибюли, соединенные подземными переходами с «пунктами поверхностных входов и выходов». Именно эти вестибюли должны были стать самыми «нарядными» частями станций глубокого заложения. Однако в августе 1933 г. было решено делать станции глубокого заложения (впервые в мире) трехсводчатыми с устройством «средних туннелей, сообщающихся с платформами (для более быстрой разгрузки последних) посредством аркады».[13]

Проектируемые станции одних типов должны были различаться «тональностью, освещением и пр.». Архитектура станций должна была базироваться «на стремлении создать организмы, радостные и функционально оправданные, ни в малейшей степени не создающие предпосылки психологической неприятности подземного их расположения».[14] Этому должно было способствовать устройство «световых сигнализаций, указателей, плакатов и в особенности, – поминутно появляющихся и исчезающих, в противоположных направлениях, блестящих, яркоосвещенных поездов».[15]

Таким образом, представление о главенстве конструкции и функции сохраняло актуальность и было основой разработки проектов станций в Метропроекте вплоть до 1934 г., несмотря на то, что понятия «конструктивизм» и «функционализм», начиная с 1932 г. осуждались как идеологически чуждые. Вероятней всего, это было связано с тем, что в проектировании станций принимали участие малоизвестные молодые архитекторы, а само сооружение долгое время рассматривалось мастерами как неинтересное. «Крупные архитекторы, в начале 1930-х годов видевшие себя потенциальными авторами огромных наземных сооружений и принимавшие участие в суперконкурсах – Дворец Советов, Наркомтяжпром и так далее – не сразу поняли, что у сравнительно менее престижных проектов станций метрополитена гораздо больше шансов быть воплощенными в реальности».[16] Попытки привлечь знаменитых архитекторов к проектированию метро, начавшиеся осенью 1933 г. успехом не увенчались.

Ситуация кардинально изменилась после утверждения 19 февраля 1934 г. окончательного проекта Дворца Советов. Уже 1 марта был организован закрытый конкурс на проекты оформления станций метро. Архитекторам было дано 25 дней на изготовление заказанных проектов. Представления о том, как должны были выглядеть станции первого советского метрополитена выработано не было. На вопросы архитекторов отвечали, что проектировать надо «красивые станции».[17]

К началу конкурса большая часть станций уже была построена, Метропроектом были разработаны проекты их оформления, были принято решение об облицовке станций уральским и крымским мрамором.[18] Привлеченным архитекторам оставалось лишь архитектурно оформить готовые конструкции, отчасти используя уже имеющиеся наработки и зарубежный опыт. Решение об отделке станций мрамором было лишь первым шагом, первым вызовом западному метрополитену, где при отделке как правило использовались майолика (Берлин) и глазурованная плитка (Лондон, Париж). Вернувшийся накануне конкурса из заграничной поездки главный архитектор Метропроекта Кравец так определил поставленную задачу: «Мы индивидуализируем все свои станции так, чтобы каждой придать особое, ей одной свойственное лицо. Мы осветим эти станции так, чтобы пространство равномерно заливалось светом, не беспокоящим глаза».[19]

25 марта заказанные проекты станций были готовы. В стремлении преодолеть «чувство подземности» одни архитекторы предлагали отделывать станции зеркалами; другие предлагали слишком яркое освещение; третьи предлагали выкрасить своды станций темной краской ради создания эффекта пребывания на перроне ночного вокзала. Все проекты такого рода были отклонены. По итогам конкурса к осуществлению были приняты только проекты станции «Красные ворота» И.А. Фомина, станции «Сокольники» И.А. Быковой и Г.И. Таранова и станции на Смоленской площади Г.Я. Мовчана, впоследствии замененный на проект С.Г. Андриевского и Т.И. Макарычева. Проекты других станций в течение нескольких месяцев дорабатывались и переделывались.

В соответствии с уже давно намеченными установками все станции предлагалось делать в светлых тонах и отделывать блестящими материалами, с использованием большого числа светильников. Стилистика станций и наземных сооружений должна была отвечать общей тенденции освоения исторического наследия, которую каждый автор трактовал по-своему. Поставленные в жесткие рамки уже готовых конструкций архитекторы особое внимание уделяли породам мрамора, керамической плитке, различным приемам трактовки стен, столбов и пилонов, немногочисленным декоративным элементам таким, как капители колонн, ограждения лестниц и т.п. Они создавали новую архитектуру. Залитые светом просторные залы и переходы должны были вызывать чувство радости и бодрости, воплощая тем самым новые идеалы советской архитектуры.

При сравнении однотипных станций первой очереди сегодня становится очевидно, что строили по типовым проектам. Заметно отличаются от прочих лишь станции «Улица Коминтерна» (ныне «Александровский сад») и станция «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»), решение о строительстве которых принималось уже после проведения конкурса. Анализ станций и документальных материалов наглядно свидетельствует, что станции первой очереди не проектировались как подземные дворцы. Это были блестяще спроектированные и функционально организованные утилитарные организмы, архитектурно оформленные в спешном порядке. И в этой связи не случайна характеристика станции «Комсомольская, данная архитектором Н.Д. Колли в книге «Как мы строили метро», изданной в 1935 г. почти одновременно с открытием первых станций: «…автор вводит пассажира в некий мир иллюзии, вызывая ассоциативные представления о больших кулуарах театра, о холле первоклассной гостиницы».[20]

Вне всяких сомнений, миф о проектировании «станций-дворцов» сложился уже после пуска первой очереди, когда первые пассажиры московского метро спустились под землю и увидели одно из первых воплощений шедшей реконструкции Москвы, олицетворением которой в центре города были лишь здание гостиницы Моссовета, Дом комитетов СТО и котлован на месте храма Христа Спасителя. Кроме того, именно первые станции метро стали первыми произведениями новой советской архитектуры, курс на создание которой был объявлен в 1932 г.

Лишь во время проектирования станций второй и последующих очередей, когда архитекторы получили возможность сотрудничать с конструкторами на ранних этапах проектирования, до начала строительства, получили возможность влиять на конструктивное решение станции до его воплощения, когда соображения утилитарности и экономичности окончательно отошли на второй план, уступив место эмоциональному восприятия архитектуры, как наглядной демонстрации прекрасного будущего, у авторов проектов появилась возможность создавать уникальные произведения архитектуры, те подземные дворцы, которые сегодня являются символами Москвы.

[1] Цит. по: Кириченко Е.И. Москва Купеческая // «Москва 850 лет» - юбилейное издание в двух томах / Под общей редакцией В.А.Виноградова. Том I. – М.: Московские учебники, 1996. – С. 356.

[2] Енакиев Ф.Е. Задачи преобразования Петербурга. – СПб., 1912. – С. 42.

[3] Гиршсон Г. Подземная городская дорога под Невским проспектом по проекту, составленному по поручению Общества Конно-железных дорог в Петербурге: Сообщено в Собрании Инженеров Путей Сообщения 20 ноября 1901 года. Издание Собрании Инженеров Путей Сообщения. – СПб.: Типография Ю.Н.Эрлих, Садовая № 9, 1902. – С. 16.

[4] Розанов С.Н. Московский метрополитен // Строительство Москвы. – 1928. – № 8. – С. 7.

[5] Гербко А.В. Московский метрополитен. Кризис городского транспорта г. Москвы и перспективы сооружения метрополитена / Под ред. Ф.Я. Лаврова. – М.: Издательство Московского Коммунального хозяйства, 1927. – С. 22.

[6] Гербко А.В. Московский метрополитен. Кризис городского транспорта г. Москвы и перспективы сооружения метрополитена / Под ред. Ф.Я. Лаврова. – М.: Издательство Московского Коммунального хозяйства, 1927. – С. 41.

[7] Розанов С.Н. Московский метрополитен // Строительство Москвы. – 1928. – № 8. – С. 8.

[8] Розанов С.Н. Московский метрополитен // Строительство Москвы. – 1928. – № 8. – С. 8.

[9] Гребко А.В. К вопросу о постройке Московского метрополитена (продолжение) // Коммунальное хозяйство. – 1927. – № 7-8. – С. 45.

[10] Маковский В.Л., Кравец С.М. Метро социалистической столицы должен быть лучшим в мире // Строительство Москвы. – 1932. – № 1. – С. 10.

[11] Колли Н.Я. Архитектура метро // Как мы строили метро – М.: История фабрик и заводов, 1935. – С. 223.

[12] Кравец С.М. Архитектурное лицо метрополитена // Строительство Москвы. – 1933. – № 1. – С. 19.

[13] Москва за месяц. Экспертная комиссия // Строительство Москвы. – 1933. – № 8. – С. 35.

[14] Маковский В.Л., Кравец С.М. Метро социалистической столицы должен быть лучшим в мире // Строительство Москвы. – 1932. – № 1. – С. 10.

[15] Кравец С.М. Архитектурное лицо метрополитена // Строительство Москвы. – 1933. – № 1. – С. 19

[16] Кавтарадзе С. Тонкая красная линия: станции первой очереди. // World Art Музей. – 2005. – № 14. – С. 30.

[17] Колли Н.Я. Архитектура метро // Как мы строили метро – М.: История фабрик и заводов, 1935. – С. 227.

[18] Таранов, Зеленин. Освещение и облицовка станций метро // Строительство Москвы. – 1934. – № 1. – С. 25.

[19] Кравец С. Метро на Западе (путевые заметки) // Архитектура СССР. – 1934. – № 4. – С. 62.

[20] Колли Н.Я. Архитектура метро // Как мы строили метро – М.: История фабрик и заводов, 1935. – С. 247.

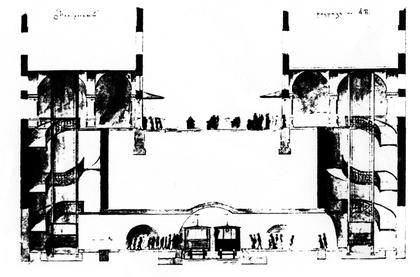

1. Поперечный разрез станции из проекта А.И. Антоновича

2. Поперечный разрез станции из проекта П.И. Балинского и Е.К. Кнорре.

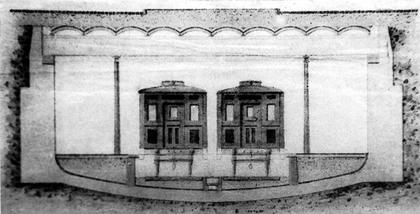

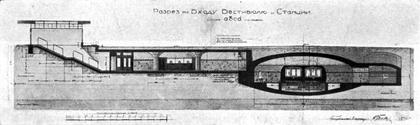

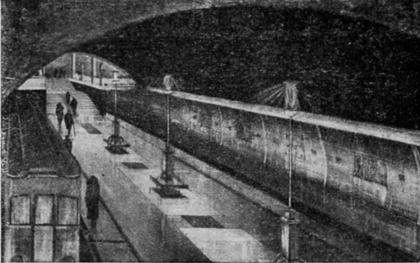

3. Проект Управления МГЖД. Станция «Свердловская площадь». Арх. А.К. Болдырев.

4. Проект Управления МГЖД. Станция «Свердловская площадь». Поперечный разрез. Арх. А.К. Болдырев.

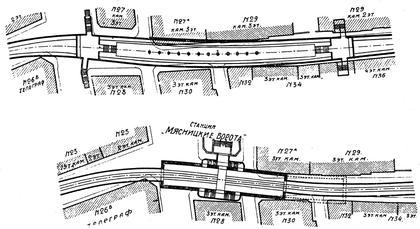

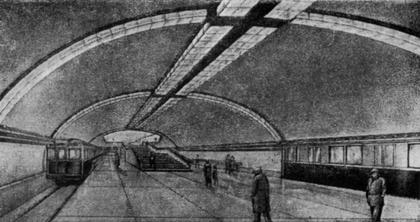

5. Проекты станции «Мясницкие ворота» фирмы Сименс-Бауунион (вверху) и Управления МГЖД (внизу).

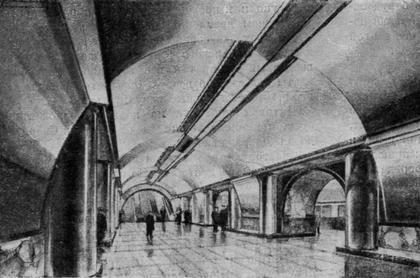

6. Проект Метропроекта. Станция «Библиотека имени Ленина». 1933 г.

7. Проект Метропроекта. Станция «Охотный ряд». 1933 г.

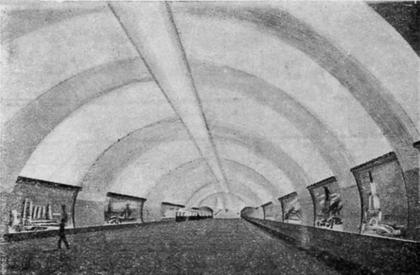

8. Конкурсный проект станции «Библиотека имени Ленина». Арх. Н.Г. Боров и Г.С. Замский. 1934 г.

9. Конкурсный проект станции «Библиотека имени Ленина». Арх. Джус. 1934 г.