Происхождение крещатого свода – одна из проблем, более полувека волнующая умы исследователей русской позднесредневековой архитектуры. Пожалуй, нет вопроса в истории архитектуры ХXI века, который так напоминал бы долговременную осаду хорошо укрепленной крепости, с периодическими штурмами и подкопами, отступлениями и новыми приступами - увы, совершенно безрезультатными.

Причины возникновения такой ситуации понятны. Крещатый свод - совершенная архитектурная форма, появляющаяся в памятниках сразу, без каких-либо переходных форм, позволяющих установить ее генезис, и существующая в течение ста лет практически без изменений (1). Отсюда следует, что эта форма не была продуктом эволюционного развития «протоформы», но возникла или была «введена» в русской архитектуре в готовом виде и вследствие своей абсолютной конструктивной и художественной законченности не получила дальнейшего развития и не претерпела почти никаких изменений. Понятно, что работа над проблемой шла по двум путям: первый –поиски прямых аналогий в мировой архитектуре Средневековья, второй – дальнейшее источниковедческое и архитектурно-археологическое исследование построек, в которых использован крещатый свод.(2)

К настоящему времени заявлено несколько основных направлений поисков источников крещатого свода. Крещатые своды связывали с некоторыми конструктивными решениями в памятниках архитектуры древнерусского Северо – Запада, Новгорода и Пскова (Ф.Ф. Горностаев и Е.В. Михайловский); существенное различие в формах и отсутствие каких- либо промежуточных этапов развития конструкции не позволяют сегодня возвращаться к этой гипотезе. Другое направление связывает происхождение крещатого свода с памятниками Армении или Хорасана и Мавераннахра. (Л.А. Давид, В.В. Кавельмахер, С.С. Подъяпольский). Наконец, недавно появилось третье направление, рассматривающее крещатый свод как продукт творческого мышления зодчих североитальянского Ренессанса (Д.А. Петров, В.В. Седов, А.Л. Баталов).(3)

Существует несколько методов рассмотрения вопроса. Первый можно назвать «культурно – историческим»: исследователи предлагают рассмотреть две модели. В одной из версий (последней по времени публикации и наиболее разработанной), разработанной С.С. Подъяпольским, заказчики, т.е. великий князь и его двор, посылают в Персию за мастерами – строителями, но к сожалению «к моменту приезда в Москву Марка и Контарини строительство Успенского собора, возглавляемое Аристотелем Фиорованти, шло полным ходом», и поэтому летописцы не отметили приезд мастера: «..именно столь необычные обстоятельства способны дать какое-то объяснение появлению на московской сцене мастера, знакомого с конструкциями персидского и среднеазиатского зодчества. Кроме того, создавшиеся условия открывали возможности для привлечения оказавшегося невостребованным архитектора к выполнению частных заказов. Как мы знаем, во второй половине ХV века очень многие заказчики каменных сооружений принадлежали к боярским и купеческим сословиям, и заинтересованы они были, прежде всего, в строительстве вотчинных и вообще поминальных церквей, близких по специфике своего назначения к мечетям – мавзолеям Хорасана и Мавераннахра»(Подъяпольский, 2003. С. 32).

Подобное построение представляется недостаточно убедительным. Невозможно ответить, чем занимался предполагаемый зодчий в течение десяти или пятнадцати лет (за такой период можно построить пять-семь небольших вотчинных церквей), прошедших между его приездом и началом ХVI в., с которого бытование крещатого свода можно условно считать достоверным. (4).

Важнее, впрочем, другое. За семьсот лет существования древнерусской архитектуры русские светские и духовные государи, сколько известно из источников, никогда не обращались за архитекторами в мусульманские страны. Иностранные мастера – строители и художники постоянно работают на Руси: в Х – ХI вв. – византийцы; в ХII – начале ХIII в., кроме того, ломбардцы и мастера из Польши и Венгрии; в ХIV в., кроме византийцев, сербы; в ХV в. – немцы Ордена, венецианцы, ломбардцы; в ХVI в. – венецианцы, ломбардцы, римляне, немцы, англичане. А вот воздействие архитектуры мусульманских земель на древнерусское строительство, если и выявляется, то всегда с большим трудом Beliaev, Chernetsov, 1999.Р.109-113). И это несмотря на то, что со второй половины ХIV в. мусульманские государства непосредственно граничили с русскими землями и с ними поддерживались постоянные связи.

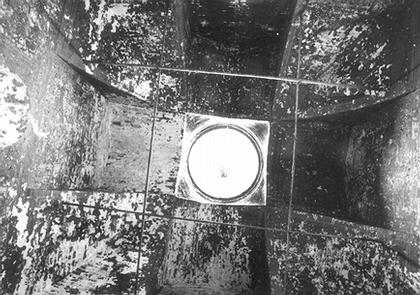

Существует и другая модель. В соответствии с ней наиболее ранний и относительно точно датируемый храм Рождества Христова в Юркино (начало XVI в.) с крещатым сводом (рис. 1,2) возводится в вотчине дворянина, чья семья до и после этого события выполняла весьма деликатные посольские поручения Великого князя, включая и привоз итальянских мастеров. Храм наделен уникальными чертами позднеготической провинциальной традиции Венето и предгорий Альп второй половины ХV в. на фасаде (Петров, 1944) и обладает, кроме того, традиционным для ренессансных построек Ломбардии, Феррары и Болоньи наружным керамическим декором и железными связями (они характерны для построек итальянцев в России). Совокупность подобных обстоятельств сама по себе предполагает возведение крещатого свода в этой церкви итальянским мастером.

Таким образом, при сравнении двух моделей мы должны признать, что в первом случае мы вынуждены оперировать многочисленными предположениями. Но и во втором, при полном соответствии исторических обстоятельств, у нас нет прямого и ясного аналога, прототипа крещатого свода. Поэтому необходимо рассмотреть второй аспект интересующей нас проблемы, архитектурно – конструктивный.

Необходимо отчетливо понимать, что именно мы ищем. Крещатый свод – довольно сложная пространственная система, при этом использующаяся в памятниках очень небольшого размера. Для понимания характера работы этой конструкции(следовательно и для описания ее) играют существенную роль толщина и характер сводов, размер и ширина опорного кольца под барабаном. Так, Вл.В. Седов описывает крещатый свод следующим образом: «Это свод, углы которого составляют часть сомкнутого свода с поднимающимися лотками, но в котором на эти угловые части поставлены крестообразно расположенные сводики-распалубки, имитирующие рукава креста больших четырехстолпных храмов» (2001. С. 76); А.Л. Баталов так: «сомкнутый свод, «разрезан» по осям двумя распалубками, перекрытыми сводиками, на пересечении которых основан барабан главы» (2006а. С. 221); С.С. Подъяпольский так: «Это необычная и весьма специфичная сводчатая система, основанная на применении двух пар перекрещивающихся арок, несущих барабан» (2003. С. 14); а В.В. Кавельмахер так: «В своем классическом выражении крещатый свод – перекрывающий правильный четверик высокий стрельчатый, крестообразно прорезанный распалубками четырехгранный свод со световым фонарем – барабаном в сердокрестье… это жестко перевязанный, изобилующий ребрами монолит, в конструктивном отношении – самый изысканный и сложный» (1996. С. 422).

Полагаем, что описание В.В. Кавельмахера наиболее точно передает конструктивный характер крещатого свода. Это не система пар перекрещивающихся арок, но «изобилующий ребрами монолит». Лишь в одном памятнике, церкви Зачатия Анны что в Углу, датированной серединой – второй половиной XVI в., были открыты «перекрещивающиеся арки, сложенные заподлицо с угловыми частями свода, но без перевязки с ними» (Из научного наследия… 2001. С. 18). Однако, сколько нам известно, в других исследованных на сегодняшний день примерах крещатого свода никаких подпружных арок не выявлено. Подчеркнем, что их нет и в самой ранней из существующих построек – церкви в Юркине. Ни в интерьере, ни на сводах в чердаках кровель такие арки не читаются. Это кажется естественным, ведь в крещатом своде вертикальные стенки рукавов креста и лотки сомкнутого свода образуют жесткие ребра, исключающие необходимость применения специально устроенных арок. Мы не уверены, что с точки зрения науки о строительных конструкциях будет правильнее – описывать работу такой конструкции как работу системы перекрещивающихся арок или как работу более сложной пространственной конструкции ребер и оболочек между ними. Предполагаем, что, учитывая соотношение толщины и массивности несущей конструкции свода и незначительности веса кровли и барабана, верны оба подхода. Однако нам кажется, что в описании С.С. Подъяпольского инженерный, конструктивный смысл затенен типологическим, а это не одно и то же. (5).

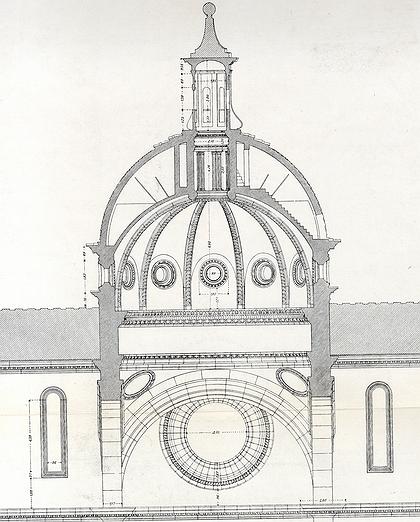

В свое время мы предположили, что крещатый свод генетически связан со сводами, ведущими свое происхождение от зонтичных сводов памятников раннего Ренессанса в Италии, но построенных не на восьмиугольном, а на квадратном начертании плана. (Петров, С. 142.143). Зонтичный свод - конструкция, построенная на совокупной работе ребер и сводчатых оболочек, готическая по своему происхождению - неоднократно применялся во второй половине ХV в. (Кузнецов, 1951. С. 206-218, 221-227). В зонтичном своде купол (построенный на круглом или восьмигранном основании) мог делится на 16, 12 или 8 равных долей, по границам которых шли ребра, (соединяющиеся в центре в кольце, служащем, как правило, основанием маленького светового барабана), на которые, в свою очередь, опирались вспарушенные или «парусовидные» своды (рис. 3-4). За время существования этих сводов форма их варьировалась (в крипте собора в Павии ребра превратились в арки, очень широкие у основания и резко сужающиеся вверху), что свидетельствует об отсутствии канонической застылости, легкой видоизменяемости этой архитектурной формы для итальянских зодчих.

Но нас интересуют не зонтичные купола, а их модификация, приспособленная к квадратному плану. Если в зонтичных куполах мы имеем готическую реберную конструкцию обслуживающую центрическую ренессансную форму, то в аналогичной конструкции на квадратном плане исчезает ренессансная центричность и возникает разделение свода на неравные части. Так, в перекрытии хора церкви Санта Мария делла Грацие Браманте (после 1492 г.) стена, разделенная на три равные части, завершается тимпанами, вписанными, в плоский зонтичный свод, не имеющий нервюр или гуртов, но просто образующий ребра на пересечении сводов (рис. 4). Однако, из – за того, что стены разделены на равные части, восьмигранная фигура свода становится не равносторонней, но состоящей их двух «комплектов» крестообразно расположенных парусных распалубок: более широких диагональных и более узких, расположенных по осям. Переход от угловых тимпанов стены к зонтичному своду хора осуществлен посредством диагональных арок – ребер, в которые с одной стороны упирается парус свода, а с другой – диагональное ребро стыка двух сводчатых распалубок над тимпанами стены.

Таким образом, в описанной выше конструкции мы видим крестообразно расположенные парусные своды, заканчивающиеся на стене тимпаном, и диагональное ребро, исходящее из угла четверика, которое, будь оно продолжено, образовало бы линию, точно соответствующую линии ребра сомкнутого свода в крещатом своде (6).

Описанная выше конструкция, конечно, очень интересна для изучения творческих методов североитальянских архитекторов круга Браманте, но тем не менее это не совсем та конструкция, которая нам нужна, а именно – свод на квадратном плане, перекрытый в углах частями сомкнутого свода и имеющий крестообразное расположение по осям симметрии пересекающихся сводов, заканчивающихся на стенах тимпанами – закомарами. Свод такой формы мы находим в церкви Санта Мария делла Визитационе (рис. 7-10) на набережной Джудекки в Венеции (7). Архитектура свода (8), перекрывающего помещение хора за алтарем, резко отличается от архитектуры самой церкви, поэтому можно предположить, что эта часть сохранилась от первого периода строительства, т. е. от середины 1490 – х гг. Сама церковь однонефная, надалтарное пространство перекрыто куполом на парусах и имеет ордерную декорацию (в отличие от пустых стен хора).

По осям симметрии помещения крестообразно расположены парусовидные своды с горизонтальной щелыгой, сходящиеся в одну центральную точку свода. В углах, занимая приблизительно по одной шестой длины стены с каждой стороны, находятся сегменты сомкнутого свода. Отличие этого свода от крещатого состоит только в том, что здесь ребра свода сходятся в одну точку, а световой барабан отсутствует. Вспомним, однако, что почти все зонтичные своды имеют световой барабан. Для получения из описанной конструкции крещатого свода необходимо разделить квадрат плана на три равные части по каждой стороне (как разделен квадрат плана у Браманте), устроить подбарабанное опорное кольцо и свести к нему ребра сводов, его поддерживающих. При внутренней ширине барабана, равной одной трети внутренней ширины фасада, мы получаем проекцию пересечений конструктивных ребер в виде греческого креста (рис. 11).

Таким образом, мы имеем все основания предполагать, что весь необходимый материал для понимания механизма возникновения крещатого свода на Руси в конце ХV – начале ХVI в. может быть найден в архитектуре Ломбардии и Венето конца ХV в. Более того, характер архитектуры церкви в Юркино (декорация фасадов, включающая в себя как провинциальные позднеготические черты, так и ренессансные архитектурные формы; терракотовые детали, конструкция крещатого свода со стрельчатыми, т.е. готическими, арками – ребрами; уникальный для русской архитектуры дополнительный свода – оболочка; огромной высоты парапетные стенки, традиционные для североитальянской архитектуры; использование металлических связей) заставляет предположить, что ее возводил североитальянский зодчий, скорее всего, и ставший изобретателем крещатого свода. Можно сказать, что он не был абсолютно ренессансным архитектором в современном понимании. Крещатый свод – продукт скорее вариантного позднеготического конструктивного мышления. Мастера Ренессанса экспериментировали с другими архитектурными формами и по-другому, однако эта проблема должна быть рассмотрена отдельно.

Ссылки

1.Об изменении формы крестчатого свода см: Баталов, 1983. С.47-53. Наиболее полные и обширные библиографические обзоры интересующего нас вопроса можно найти в двух последних по времени работах: Седов, 2001.С.76-79; Подъяпольский. 2003. С.33 -36; Баталов. 2006а. С.65,66.

2. Определенное подведение итогов многолетних исследований и выявления новых построек с крещатыми сводами дано в работе А.Л.Баталова (2006а).

3. А.Л. Баталов строил свою аргументацию на доказательстве того факта, что крещатый свод не встречался в памятниказ ранее начала XVI в. Все известные постройки того времени, в которых крещатый свод существовал или мог существовать, немногочисленны и связаны с деятельностью итальянских мастеров. Распространение же крещатый свод получает, по его мнению, только в середине – второй половине века: «…сооружения, которые можно было бы отнести к первой трети столетия, связаны с деятельностью итальянских мастеров. Уже эти обстоятельства.. ..позволяют снова обсуждать «итальянскую» версию происхождения этой конструкции… .. Крещатый свод.. ..может считаться ответом итальянского креативного мышления на поставленную задачу перекрытия единого пространства храма. В целом подобная конструкция подчеркивающая центричность и единство интерьера, полностью соответствовала стремлениям любого итальянского архитектора эпохи Возрождения к созданию цельного, легко читаемого центрического пространства.» (Баталов, 2006а. С. 65; б. С. 215-229).

4. Мы оставляем в стороне дискуссии о датах строительства церквей Трифона в Напрудном и Рождества Христова в Юркино, признавая последнюю древнейшим из сохранившихся памятников этого типа.

5. Как нам кажется, С.С. Подъяпольский, понимая, что работу крещатого свода можно описывать в том числе и как работу пары перекрещивающихся арок, искал аналоги в конструкциях, являющихся, по сути, перекрещивающимися арками. Но работа пространственной структуры перекрещивающихся арок и оболочки сложенной формы, в которой перекрещивающиеся арки физически не существуют и это определение используется скорее для описания инженерно-физического смысла работы конструкций, - разные вещи.

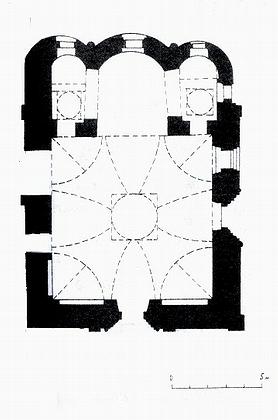

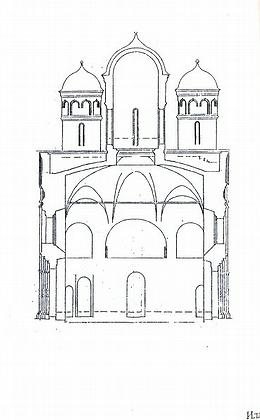

6. Хорошая фотография свода хора: Borsi, 1989, Р. 69; фотография худшего качества: Архитектура Западной Европы…, 1967.С.160. Аналогичные, но очень маленькие своды имеют приделы оратория Сан Бьяджо э Росате около Милана, начала ХVI в. (Sannazaro, 2001.Р.60-63); и апсида капеллы Сан Аквилино церкви Сан Лоренцо Маджоре в Милане (Gatti, 1979. Р. 30). Аналогичный свод есть в комплексе монастыря Санта Мария дела Грацие в Милане (рис. 4). Близкие по форме своды, но построенные на прямоугольном плане, что привело к появлению ромбовидной вставки в центре свода, можно видеть в двух сводах, перекрывающих проход в парадный двор павийской Чертозы, построенный в последней четверти ХVI в. Наличие восьмигранного кольца в замке свода говорит о возможности использовать его, со световой главой, и для перекрытия наоса . В Италии такие своды нам пока неизвестны, но в России, вероятно, они могли существовать. Об этом говорит использование очень близкого по форме свода (рис. 5, 6) в соборе Ризоположенского монастыря в Суздале (Седов, 2000. С. 184-207; Штейман, 1962. С. 47,48). Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Вл.В. Седов связывает архитектуру Ризоположенской церкви, в том числе и конструкцию перекрытия наоса, с новгородскими памятниками ХVI в. Соглашаясь с предложением в целом, отметим, что в новгородских аналогиях используется сомкнутый свод с распалубками, т.н. «монастырский», а не зонтичный свод на квадратной основе. Эти своды генетически близки и ведут происхождение от одного нервюрного «комплекса» готического свода, но это все-таки разные конструкции. Полагаем, что в новгородские памятники эти своды были взят даже не из московского великокняжеского двора, но из Владычного двора в самом Новгороде (построен в сер. ХV в. с участим мастеров немецкой готически). Перекрытие же Ризоположенской церкви идет от какой то несохранившейся московской церкви нач. ХVI в. или от перекрытий не дошедшей до нас части кремлевского дворца.

7. То, что в крещатом своде вполне может быть некоторая конусовидность рукавов креста, доказывает появление таких форм в конце XVI в. (Баталов, 1983. С. 49).

8. Существующее здание церкви было начато около 1493 г., но основная часть была построена в 1520 -1523 гг. Первоначально церковь называлась Сан Джироламо Деи Джезуати. Она была закрыта в 1810 г., снова освящена в 1825г., в 1884 году отремонтирована и в 1947 реставрирована (McAndrew, 1974. Р. 134, № 126). Этой церкви очень не повезло как объекту исследования. Никто из исследователей венецианской архитектуры, сколько нам изсестно, не посвящал ей специальных работ. Фотографии фасадa дважды печатались: Paoletti di Osvaldo 1897. Tab. 67, 1; McAndrew, 1980. P.545. Джон Мак – Эндрю умер, не успев дописать главу о церкви. К сожалению, визуальный осмотр пространства хора крайне затруднен, а наружных частей церковь практически не имеет, так как здание плотно обстроено домами и открытым остается только главный фасад.

Список литературы

Архитектура Западной Европы XV-XVI вв. Эпоха Возрождения // ВИА. Т.5. М. 1967

Баталов А.Л. Четыре памятника архитектуры конца XVI в. // АН. Вып.32. М. 1983.

Баталов А.Л. К вопросу о происхождении крещатого свода в русской архитектуре XVI в. // София. Сб.стат. по искусству Византии и Древней Руси в честь А.И. Комеча. М., 2006а.

Баталов А.Л. Ренессансная креативность в русской архитектуре – интерпретация последней // ВИЛИ. Вып. III. М., 2003 б.

Из научного наследия Л.А. Давида // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. IV. М., 2001.

Кавельмахер В.В. К вопросу о времени и обстоятельствах постройки церкви Рождества Христова в Юркине // ПКНО. 1995. М., 1996.

Кузнецов А.В. Тектоника и конструкция центрических зданий. М., 1951.

Петров Д.А. Центрические сооружения времени Василия III и регенства Елены Глинской. Проблемы интерпретации // Архив архитектуры. Вып. IX. М., 1997.

Подъяпольский С.С. К вопросу о восточных элементах в московском зодчестве XV-XVI вв. // ДРИ. Русское искусство позднего Средневековья: XVI в. СПб., 2003.

Седов Вл.В. Собор Ризоположенского монастыря в Суздале // Новгородские древности. Вып. V. М., 2000.

Седов Вл. В. Церковь Трифона в Напрудном // Проект Классика. 2001. № 1.

Петров Д.А. Церковь Рождества в селе Юркино и архитектура Венеции и Террафермы около 1500 г. // Доклад 19 ноября 1994 г. в НИИ искусствознания Академии Художеств.

Штейман Г.А. Бесстолпные покрытия в архитектуре XVI-XVII вв. // АН. Вып. 14. М., 1962.

Beliaev L., Chernetsov A. The Eastern Contribution to Medieval Russian Culture // Muqarnas. An Annual on the Visual Culture of the Islamic World. Leiden, 1999. Vol.16. Pp. 97-124.

Borsi Franco. Bramante. Milano, 1989.

Gatti S. Garbio Bossi y gli affreschi absidali dell oratotio di San Rocco a Seregno // Arta Lombarda 85. Milano, 1979.

Sannazaro G. Battista. Oratorio di San Biagio a Rossate // Bramante in Lombardia. Restauri 1974-2000. Milano, 2001.

McAndrew J. Antonio Visentini. Catalogue of the drawings collection of the Royal Institute of British Architects. V. 2. L., 1974.

McAndrew J. Venetian architecture of the Early Renaissance. L., 1980.

Osvaldo di Paoletti L'architettura y la scultura del Rinascimento in Venezia. Venezia, 1897.

***

Список иллюстраций:

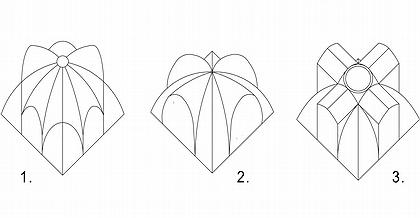

1. Свод церкви Рождества в Юркино. Нач. ХVI в. Фото А.В. Яганова

2. Свод церкви Рождества в Юркино. Нач. ХVI в. Фото А.В. Яганова

3. Разрез купола церкви Сан Спирито во Флоренции. Середина ХVI в.

4. Свод хора церкви Санта Мария делла Грацие в Милане. После 1492 г. Фото Ф. Танази.

5. Церковь Ризоположения в Суздале. План.

6. Церковь Ризоположения в Суздале. Разрез.

7. Церковь Санта Мария делла Визитационе в Венеции. 1493 – 1523 г.г. Фото Вл.В. Седова.

8. Алтарная часть церкви Санта Мария дела Визитационе в Венеции. Фото Вл.В. Седова

9. Свод хора церкви Санта Мария делла Визитационе в Венеции. После 1493 г. Фото Вл.В. Седова

10. Свод хора церкви Санта Мария делла Визитационе в Венеции. После 1493 г. Фото Вл.В. Седова

11. Схема развития системы перекрытия от зонтичного свода к крещатому:

a. Зонтичный свод на квадратном плане

b. Свод церкви Санта Мария делла Визитационе.

c. Крещатый свод.