Cобор Алексеевского монастыря незаслуженно обойден вниманием историков искусства, оставаясь «в тени» построенного на его месте храма Христа Спасителя. В историографии встречаются разногласия относительно датировки памятника, которая варьируется от середины 1620-х до середины 1630-х годов, а также – реконструкции его внешнего вида, где монастырский собор предстает то двух, то трехшатровым. Как следствие, страдают неопределенностью представления о значении памятника в истории архитектуры первой половины XVII века.

В то же время надо признать, что историкам еще в начале XX века были известны документы, сообщающие имена строивших собор мастеров, позволяющие достаточно точно датировать время строительства и с определенностью указывающие на его значение для царствующего рода Романовых.

Деревянный монастырский храм сгорел в 10 апреля 1629 года, о чем известно из послепожарной описи Белого города. 18 декабря 1634 года в присутствии царя и патриарха в монастыре был освящен престол монастырского собора Преображения и его придел Зачатия Анны. 20 декабря 1634 года датируется документ о награждении двух подмастерий каменных дел – Антипы Константинова и Трефила Шарутина, как бывших «у заводу и указу» при строительстве каменного собора Алексеевского монастыря, подробно пересказанный в недавно изданных материалах И.Е. Забелина ко второму тому «Истории Москвы».

Таким образом, максимальный период возведения каменного храма, если предположить, что работы начались сразу после пожара, включает не более шести сезонов (с 1629 по 1634 год). Однако мы располагаем достаточно подробными сведениями о том, что в течение первых четырех лет от этого срока мастера были заняты на других работах, во всяком случае, биография Антипы Константинова в эти годы прослеживается достаточно хорошо и его востребованность очевидна: с весны 1628 г. он находится в Нижнем Новгороде , в 1630 г. он вместе с Трефилом Шарутиным упоминается при строительстве «государевой поварни на кормовом дворе» , и затем, в 1631–1633 – руководит строительством каменных башен крепости Вязьмы , укреплявшейся в преддверии Смоленской войны. Таким образом, возможный период строительства монастырского собора может быть сужен до двух сезонов – 1633–1634 гг., или даже одного – лета 1634 года. Итак, мы можем предположить, что собор Алексеевского монастыря строился в 1633-1634 гг., в годы Смоленской войны или сразу после ее завершения, в течение лета 1634 г.

Уточнение датировки сталкивается с двумя вопросами, которые не имеют окончательного ответа. После пожара монастырская церковь должна была быть восстановлена для продолжения богослужений, возможно, деревянной. Кроме того, свидетельство об освящении упоминает только Преображенский собор и придел Зачатия, в то время как весной следующего года царь присутствует на богослужении в храме Алексия, время освящения которого неизвестно. Можно предположить, вслед за автором истории монастыря Ушаковой, что храм Алексия был построен и освящен ранее, ради царских приходов в монастырь, но тогда неясно, почему в книгах государевых выходов пропущены март 1632 и 1633 годов. С другой стороны, престол мог быть освящен и позднее, между декабрем 1634 и мартом 1635 г.

Внимание царствующей семьи к Алексеевскому монастырю было связано с рождением 9 марта 1629 г. (за месяц до пожара, уничтожившего деревянную церковь) царевича Алексея Михайловича, патрональным святым которого стал Алексий Человек Божий, покровитель монастыря. Вскоре после рождения царевича Романовы делают вклады в монастырь, в 1630 г. серебряную лампаду , в следующем году – серебряное кадило , и после 1634 г. практически ежегодно присутствуют на богослужении в день Алексия, которое становится частью празднования именин Алексея Михайловича . Празднование продолжается, вероятно в память об отце, при Федоре Алексеевиче, затем прерывается возобновляется после рождения царевича Алексея Петровича, ангелом которого также был Алексий Человек Божий.

Очевидно, что строительство в небольшой, сравнительно недавно сменившей место своего расположения обители каменного храма и его освящение патриархом также связано с рождением наследника нового царствующего рода. Итак, собор Алексеевского монастыря должен быть поставлен в ряд царских «молений» 1630-х гг., последовавших за рождением царевича Алексея.

В этом ряду он оказывается первым каменным храмом (следующим стал Казанский собор на Красной площади ), и важнейшим, будучи связан с почитанием святого патрона наследника. Значение храма Алексеевского монастыря в ряду программного храмостроительства Романовых подтверждается упоминанием его в тексте продолжения Хронографа 1617 года (отрывок 1647), который делает очень любопытную выборку строительства Михаила Федоровича, по-видимому, перечисляя наиболее важные царские постройки, в этом ряду, помимо рассматриваемого храма: Верхоспасский собор, Казанский собор на Красной площади, Теремной дворец и Филаретова пристройка.

Итак, можно заключить, собор Алексеевского монастыря – памятник, в момент строительства имевший большое значение в глазах царственного заказчика. Его строят ведущие русские подмастерья каменных дел, которые через два года будут участвовать в возведении царского Теремного дворца. Время возведения делает этот храм первым в ряду строительных инициатив Михаила Федоровича, предпринятых после смерти Филарета (или завершенных после нее, если принять более широкий вариант датировки с 1629 по 1634 гг.) – таким образом, храм открывает новый период, период самостоятельного правления царя Михаила. Он оказывается рубежным, отграничивающим ранний, консервативный период, от следующего, связанного с поисками нового архитектурного языка и активной адаптацией иностранных новшеств. В этом отношении собор Алексеевского монастыря представляет особенный интерес, так как есть все основания полагать, что процесс ассимиляции новых влияний был связан прежде всего с работой приказных подмастерьев каменных дел, двое из которых участвовали в строительстве церквей Алексеевского монастыря.

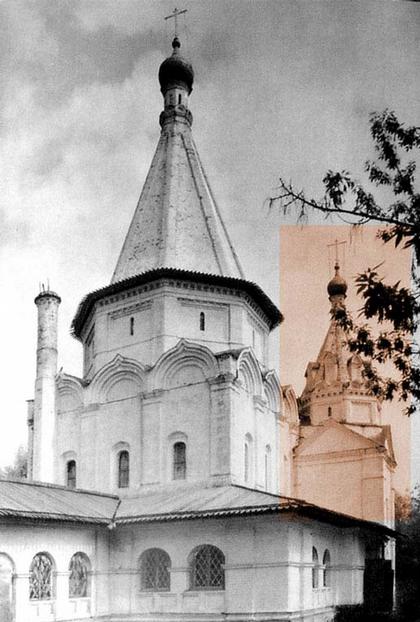

В этой связи представляется особенно актуальной реконструкция внешнего облика этого памятника, который, как известно, был разобран в 1838 году, после перевода монастыря в Красное село. Как уже было сказано, в историографии существует очень противоречивые взгляды на этот счет. И.Э. Грабарь называл храм составленным их двух равноценных шатровых церквей. Павел Александрович Раппопорт и Николай Феодосьевич Филатов, напротив, считали его изначально трехшатровым, зависимым от форм «Дивной» церкви в Угличе. По мнению этих авторов, московский собор утратил свой центральный шатер в XVIII веке . После выхода в свет статьи И.Л. Бусевой-Давыдовой стало очевидно, что угличский храм появился позднее и, кроме того, как памятник преимущественно периферийного характера, он не мог играть решающей роли в сложении новой типологии. Поэтому представляется актуальным уточнить существующие представления об архитектуре собора Алексеевского монастыря. Не претендуя на полную и окончательную реконструкцию, которая, по-видимому, невозможна, попробуем уточнить ряд вопросов относительно внутреннего и внешнего облика памятника.

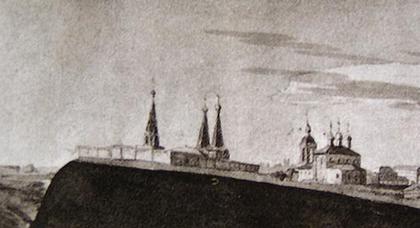

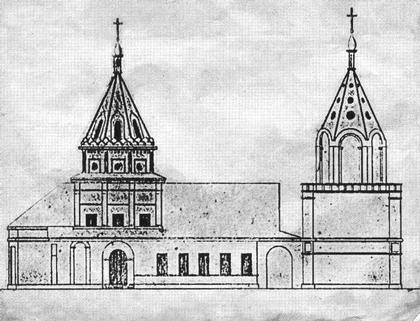

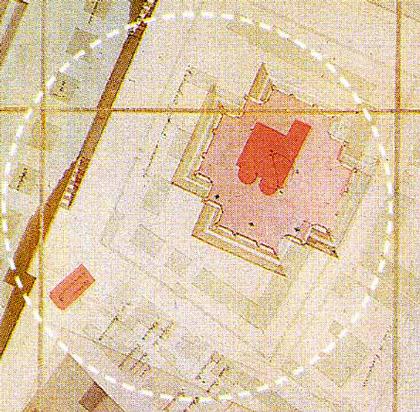

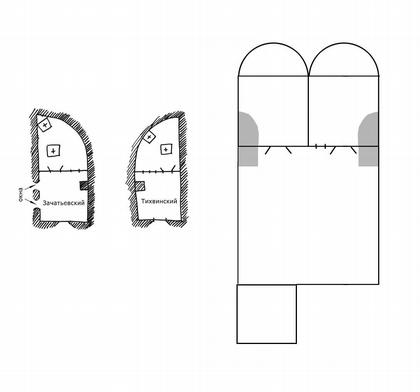

Самое известное изображение храмов Алексеевского монастыря принадлежит Карлу Ивановичу Рабусу и сделано непосредственно перед разборкой храма в 1838 г. Хорошо известен также не столь детализированный рисунок собора на «профилях Москвы» 1806-1808 гг. Недавно Владиславом Александровичем Рябовым были обнаружены и опубликованы чертежи храма сделанные перед разборкой – один из них изображает северный фасад, на другом находим общий абрис плана, на котором отчетливо видны две одинаковые апсиды, что позволяет утверждать, что ансамбль был составлен из двух равноценных храмов.

Самое раннее описание собора принадлежит А.Ф. Малиновскому: «…посреди ограды две соборные церкви … невысокие, старинной простой архитектуры, обе с пирамидальными осьмиугольными возвышениями одинаковой величины, в готическом вкусе украшенными. Колокольня снизу четвероугольная, обширная, повершается в виде небольшой пирамиды, несоразмерной с основанием ее».

Это описание сделано до разрушения собора для книги «Обозрение Москвы», изданной в 1820-1826 гг. К сожалению, слова автора, который, вероятно, не понаслышке был знаком с архитектурой собора, отличаются наибольшей неоднозначностью формулировок, определенной ранним временем их написания . Более ясные описания принадлежат историкам, работавшим через более чем 50 лет после разрушения храма, которые не могли застать подлинного памятника: в Истории русского искусства, изданной под редакцией И.Э. Грабаря, о шатрах собора Алексеевского монастыря сказано, что они поставлены «над двумя смежными четвериками», шатры названы «глухими», поставленными «на сомкнутых сводах» ; И.Е. Забелин также говорит о двух храмах «…в чисто русском стиле, шатровых, поставленных один возле другого» . И.Э.Грабарь и И.Е. Забелин считают существовавшую трапезную первоначальной.

Одним из наиболее достоверных источников для реконструкции внутренней структуры собора представляются описи монастырского имущества, сделанные в 1813 и 1824 гг. и хранящиеся в ЦИАМ, на которых и хотелось бы сосредоточить наше внимание. Архитектуры церквей они касаются лишь косвенно, однако и фрагментарные данные позволяют сделать некоторые выводы.

В документах подробно описаны иконостасы с указанием стоимости убранства каждой иконы; описи 1813 и 1826 года в основном дублируются, но во второй описи рядом с некоторыми иконами существуют пометки о том, куда они отправлены после перевода монастыря на новое место. По-видимому, большая часть икон попала в Красное село, некоторые же из них были отправлены в село «Ново-Спасское Деденево тож» или в село Бородино. По обеим описям в монастыре существует четыре престола: собор Преображения, церковь Алексия и два придела – Зачатия Анны и Тихвинской богоматери. Также существует трапезная и паперть собора.

Состав иконостасов – во многом «романовский», в начале XIX в. они включают: три иконы Алексия Человека Божия, причем одна из них – в богатом окладе (в 1824 г. оценен в 1615 р.); три иконы Казанской Богоматери, которая, как было доказано Г. Павловичем, также почиталась в связи в рождением царевича Алексея, две иконы Федоровской Богоматери, две иконы Знамения.

Иконостас собора Преображения был пятиярусным, в верхнем размещался цикл Страстей Господних. В нижнем ярусе – справа от царских врат находится храмовая икона, сразу за ней икона Алексия. В Алексеевской церкви иконостас одноярусный, состоящий только из местного ряда. Вторая от царских врат икона Алексия с приложенным ковчегом с частицами мощей святых, в т.ч. Св. Алексия, царский вклад. Слева от царских врат – прославившаяся во время мора середины XVII века икона Грузинской Богоматери в роскошном окладе. В Алексеевском храме иконостас состоит (включая царские врата) из семи икон, в Преображенском – из девяти, однако это не противоречит одинаковым размерам двух храмов, т.к. при различных размерах икон эти ряды могли занимать одинаковое пространство. Известно, что вскоре после 1768 года были обновлены три иконостаса – Преображенский и два придельных. Можно предположить, что в это время были изготовлены новые рамы (об этом говорит, в частности, присутствие в иконостасе собора образа Тайные вечери в резном сиянии, а в Тихвинском приделе – образы Страстей Господних в золоченых круглых клеймах). Храм Алексия, напротив, мог сохранить старый иконостас.

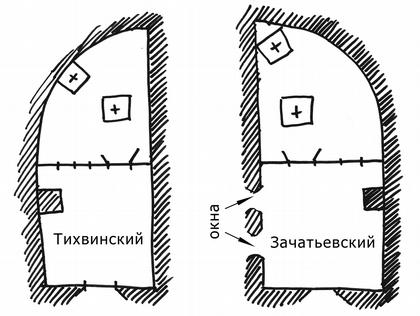

Описание приделов позволяет сделать вывод, что они размещались в очень небольших помещениях, устройство которых было зеркальным. Придельные престолы – деревянные, тогда как престолы обеих церквей – каменные. Иконостасы – трехярусные, причем третий ярус занят Распятием, второй – в Тихвинском приделе Тайной вечерей и двумя круглыми клеймами Страстей, а в Зачатиевском – одной иконой Казанской Богоматери. Вероятно, иконостасы скорее всего были барочными, сужающимися кверху.

Нижние ярусы асимметричные. В Тихвинском приделе в северной части четыре иконы, в южной – одна. В Зачатьевском – три иконы в южной части, одна в северной. Соответственно широкой стороне нижнего яруса иконостаса в каждом приделе «над крылосом» (именно над) находится столб, на трех сторонах расположены иконы – можно предположить, что четвертая сторона примыкает к стене. В северной стене Зачатьевского придела – упомянуты окна. Еще одна деталь позволяет уточнить гипотетическую реконструкцию приделов: в Тихвинском приделе жертвенник «приставлен к стене», в Зачатьевском – углом приставлен к двум стенам. Можно предположить, что апсиды приделов были полукруглыми. Эта форма более всего походит к размещению приделов в дьяконниках, если бы не зеркальное устройство их интерьеров: размещение придела в северной части апсиды главного храма, в жертвеннике – нельзя признать вероятным, а чертежи, найденные Рябовым, исключают вероятность размещения приделов в отдельных объемах.

Поэтому более вероятным представляется вариант реконструкции с приделами, встроенными в объемы храмов и трапезной: это, в частности, объясняет необходимость зеркального скругления апсид c со стороны наоса. Если предположить, что столб над клиросом продолжает линию западной стены основных храмов, то приделы могли быть частично встроены в пространство трапезной, частично – храмов. Подобный прием известен в значительно более поздней церкви Знамения у Петровских ворот благодаря недавним исследованиям Г. Евдокимова, Е. Рузаевой, Д. Яковлева. Схожее решение также известно в одном памятнике, близком по времени собору Алексеевского монастыря – освященном в 1631 г. соборе Нижегородского Печерского монастыря, где церковь при трапезной была устроена в юго-западном компартименте четырехстолпного храма. В этой связи можно высказать следующее предположение. Известно, что история строительства собора в Печерском монастыре была достаточно сложной; из монастыря несколько раз отзывали мастеров в Вязьму. Возможно, трапезную пристроили позднее освящения главного храма, а за основу композиционного решения был взят московский храм.

Действительно, архитектурные решения, объединяющие в один ансамбль монастырский собор и трапезную палату, известны только в начале XVII века – возможно, попытка сложить все каменные здания в одной постройке каким-то образом была связана с известным практицизмом архитектуры этого времени, вызванным всеобщей бедностью после войн. Так или иначе, источником оригинальной композиции более вероятно считать московский храм.

В начале XIX в. в трапезной также имелся небольшой одноярусный иконостас «столярной работы» - из его описания узнаем, что одна из икон была расположена над окном в Преображенский собор. Существование этого окна, объединяющего трапезную и соборную церковь, может натолкнуть на два противоположных вывода – либо трапезная была пристроена позднее, и тогда это окно первоначально предназначалось для освещения, либо – оно подобно по замыслу окошку, связывающую Благовещенский придел ярославской церкви Николы Надеина с галереей-папертью, и предназначалось для того, чтобы присутствовать на службе, стоя вне основного пространства храма. Ничего не утверждая окончательно, хотелось бы предпочесть вторую версию. Основанием для этого, помимо аналоги с церковью Николы, может быть, в частности, убежденность Горностаева и Забелина в первоначальном существовании трапезной. Нельзя исключать того, что она была упомянута в документе о награждении мастеров, доступном Забелину. Первое известное нам упоминание трапезной относится к 1667 году, когда Алексей Михайлович присутствовал на праздничной службе, стоя в трапезной; в службе участвовали прибывшие на собор восточные патриархи.

Таким образом, если наши предположения верны, с построенным Антипой Константиновым и Трефилом Шарутиным ансамбль церквей Алексеевского монастыря связаны существенные изменения в отношении к внутреннему пространству храма – которое становится более вольным и прагматичным, отходит от эстетического императива годуновского зодчества в сторону практического удобства, приобретает качество поразительной гибкости, отзывчивости к требованиям случая, которые приобретут свою законченную форму в памятниках середины столетия. Представляется закономерным, что эти особенности впервые отчетливо проявляют в памятнике, созданном ведущими приказными мастерами на рубеже двух периодов – «двоевластия» и начала самостоятельного правления Михаила Федоровича. Также нельзя исключать, что некоторую роль в формировании описанного явления, помимо бедности и забвения части годуновских навыков, сыграла новая волна европейского влияния.

В декоративном убранстве следствием этого влияния надо признать появление люкарн на гранях шатра – крупных, свойственных впоследствии известных в постройках, связанных с именем Антипы Константинова, в частности, в церкви Троицы в Голенищеве. Одной из первых этот распространенный в западной Европе элемент использует Филаретова пристройка, построенная Джоном Талером. Впоследствии он получает широкое распространение в декоративных шатрах «узорочья», но также встречается в шатровых храмах «традиционного типа» 1630-х гг.(церковь Зосимы и Савватия и «Дивная» церковь в Угличе). Примечательно, что практически повсеместно люкарны используются в шатрах, отсеченных от храмового пространства сводами. Что дает нам дополнительные основания согласиться с Горностаевым, считавшим шатры Алексеевского монастыря «глухими». В таком случае первенство в использовании глухих шатров также следует отдать этому храму.

В остальном декор шатров использует годуновские приемы и сохраняет схему, выработанную во второй половине XVI столетия. Круглые окна в гранях восьмериков находят аналогии в тимпанах кокошников шатровых и столпообразных храмов, в частности, собора Покрова на Рву, церкви Покрова в Александрове, годуновской церкви Борисова городка. Входящий в состав карниза восьмерика фриз консолей – это один из характерных мотивов годуновской архитектуры, продолжавший свое существование в первой половине XVII века.

Возвращаясь к объемной структуре собора, надо подчеркнуть, что его основной и самой заметной особенностью стала композиция из двух поставленных рядом шатровых храмов. В конце XVI – первой трети XVII века мы знаем еще два подобных ансамбля – церкви при трапезных Троицкого монастыря в Астрахани и церкви Покрова и Рождества от Пролома в Пскове. Однако они принадлежат периферийному зодчеству и могут свидетельствовать только о росте тенденции. Безусловно, нет оснований предполагать, что один из этих памятников повлиял на московский храм.

Более весомым представляется объяснение, основанное на пожеланиях заказчика построить равноценный храм патрона царевича Алексея, буквально выполненный мастерами. В то же время подобный буквализм немыслим в рамках архитектуры годуновского времени, и подобная точность выполнения заказа сама по себе говорит об ощутимых изменениях в отношении к форме.

Влияние, оказанное собором Алексеевского монастыря на последующие памятники, представляется достаточно значительным. Новый, более вольный и прагматичный подход к формированию храмового ансамбля, использование глухих шатров с люкарнами и парадоксальная двухцентровая композиция ставят этот памятник в ряд рубежных. Ранняя дата строительства и высокий статус заказа дают основания предполагать, что собор Алексеевского монастыря был первым примером двухшатровой композиции в истории русской архитектуры. Высокий статус постройки, возведенной по царскому заказу, отмеченной ежегодным молением семейства Романовых, ее расположение в Белом городе Москвы – позволяют предполагать, что этот храм мог быть замечен современниками – поэтому вероятно, что именно он лежит у истоков последующего развития многошатровых храмов, играя роль импульса, определившего дальнейшую популярность композиции парных шатров, получившей распространение в 1640-е гг.