Химера – тератоморфное существо с тремя головами: льва, козы и змеи. У нее туловище: спереди льва, в середине козье, сзади – змеи.

Мифы народов мира. М., 1988

Серия выставок храмовой архитектуры, проведенных Союзом архитекторов в нескольких городах, в том числе и недавно в Москве – это первая попытка осмыслить феномен, который развивается уже 20 лет. Критики не замечают новую храмовую архитектуру, в журналах ее не печатают, ее не обсуждают и о ней не пишут, она «редко становится событием», как справедливо сказано в пресс-релизе организаторов. Это не удивительно – архитектура храмов, построенных и спроектированных после падения СССР, очень далека от какого-либо художественного мейнстрима. Тем не менее она есть, и ее даже много, и это потрясающий и какой-то, действительно, совершенно неосознанный критиками материал. Остается только сожалеть, что выставка длилась всего неделю. В октябре на «Зодчестве» все экспозиции, московскую и других городов, обещают показать вместе, а мы пока расскажем о той выставке которая прошла на Гранатном в середине сентября, выставке московских архитекторов. Строят они, правда, в нашей стране повсюду.

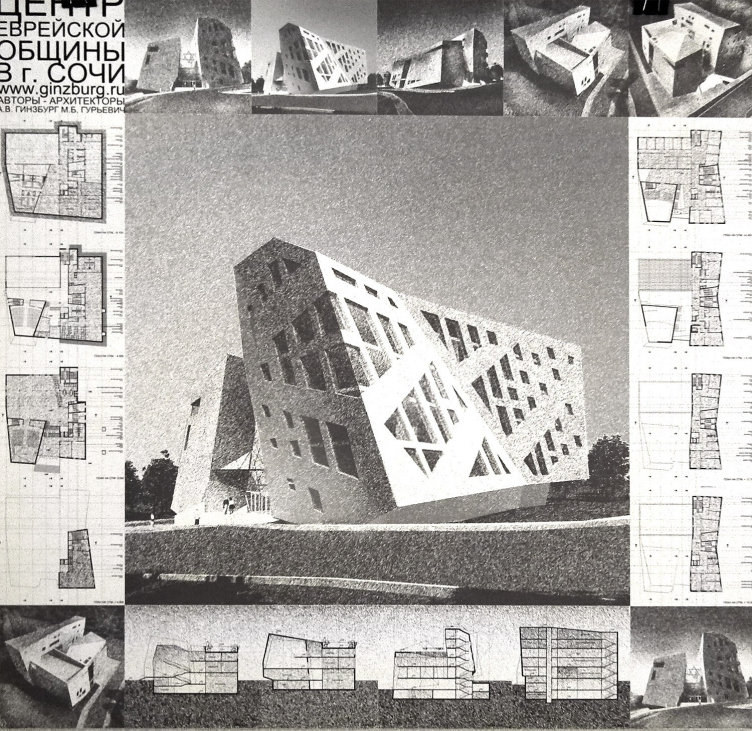

Организаторы собрали вместе сооружения разных религий: буддийский комплекс из Элисты, католическую церковь из Анапы, пять мечетей, и один проект Центра еврейской общины города Сочи мастерской Гинзбурга. Этот последний, – единственный представитель модернизма на выставке, смесь Либескинда с Мельниковым, отличался от проектов-соседей настолько сильно, что его можно было принять за случайно забытый остаток какой-то предыдущей развески.

Выставка в зале Союза Российских архитекторов. Фотографии с выставки - Юлии Тарабариной

Центр еврейской общины г. Сочи. А.В. Гинзбург, М.Б. Гуревич

Все остальные, в том числе православные храмы, коих, разумеется, большинство, пребывают в глубоком XIX веке. Копируют тоновский русско-византийский стиль, и ориентированный на «узорочье» XVII века псевдорусский стиль, и само узорочье, и царственное пятиглавие XVI века, а также Новгород и Псков, Владимир и Юрьев-Польской, Византию. Это, значит, историзм.

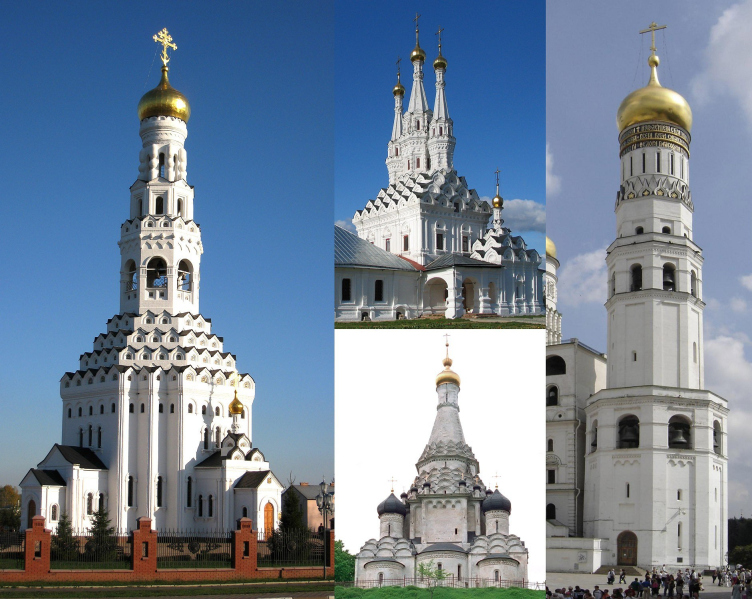

Берут элементы из разных памятников и склеивают, как в конструкторе, приделывают губы Никанора Ивановича к носу Ивана Кузьмича – это, вероятно, эклектика. Нам всем в детстве объяснили, что эклектика это смешение, и архитекторы смешивают. Архитектор Дмитрий Соколов взял крещатое основание у церкви из села Остров, горку кокошников и приделы у церкви Одигитрии в Вязьме, превратил ее шатры в башню, похожую на Ивана Великого – получилась церковь Петра и Павла в Прохоровке (построена в память танковой битвы 1943 года).

Слева: храм Петра и Павла в поселке Прохоровка Белгородской области. Д.С. Соколов, И.И. Соколова, 1994-1995. В центре вверху: церковь Одигитрии в Вязьме, 1650-е гг., в внизу: церковь Преображения в с. Остров, 1560-е гг., Слева: церковь Иоанна Лествичника в Московском кремле, 1508; 1601 (фотографии temples.ru)

Алексей Денисов (один из самых завзятых смешивателей) взял Успенский собор Старицы с литографии Мартынова, приделал вместо восточных шатров две колокольни, примерно как из Хамовников, между ними усадил большую псевдовизантийскую экседру, а по бокам смоленские притворы из XIII века – вышел проект храма Александра Невского в Ровно.

Слева: Храм Александра Невского в Ровно. А.М. Денисов, 2010. Справа вверху: собор Бориса и Глеба в Старице, сер XVI в., рисунок с литоргафии А.А. Мартынова (изображение - rusarch.ru). Справа в центре: храм Саввы в Белграде, 1935 -- XXI в. (фотография www.spbda.ru; за указание даты благодарю lord_k & ru.wikipedia.org). Справа внизу: церковь Параскевы Пятницы в Новгороде, начало XIII в. (фотография temples.ru)

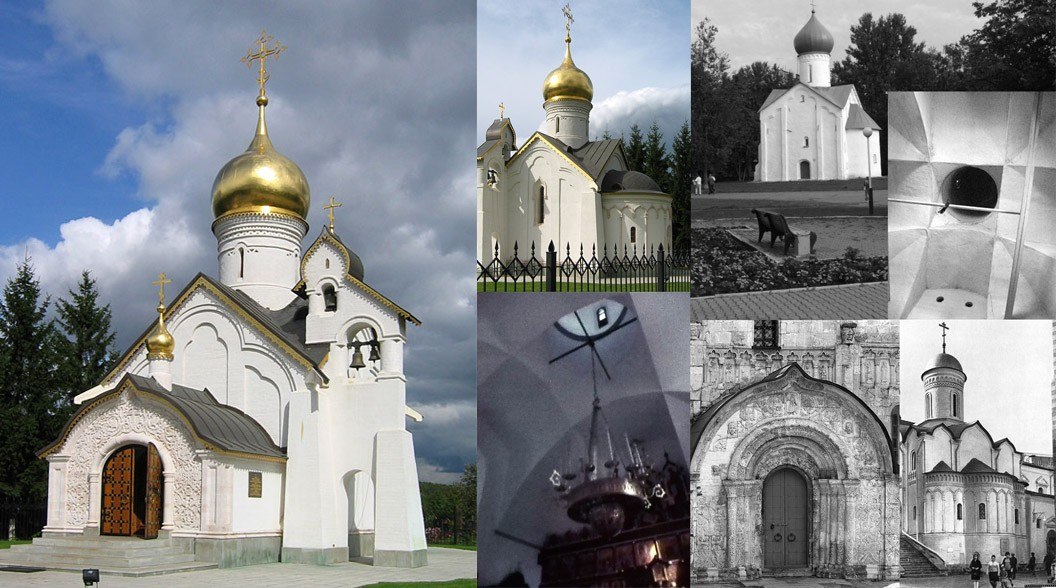

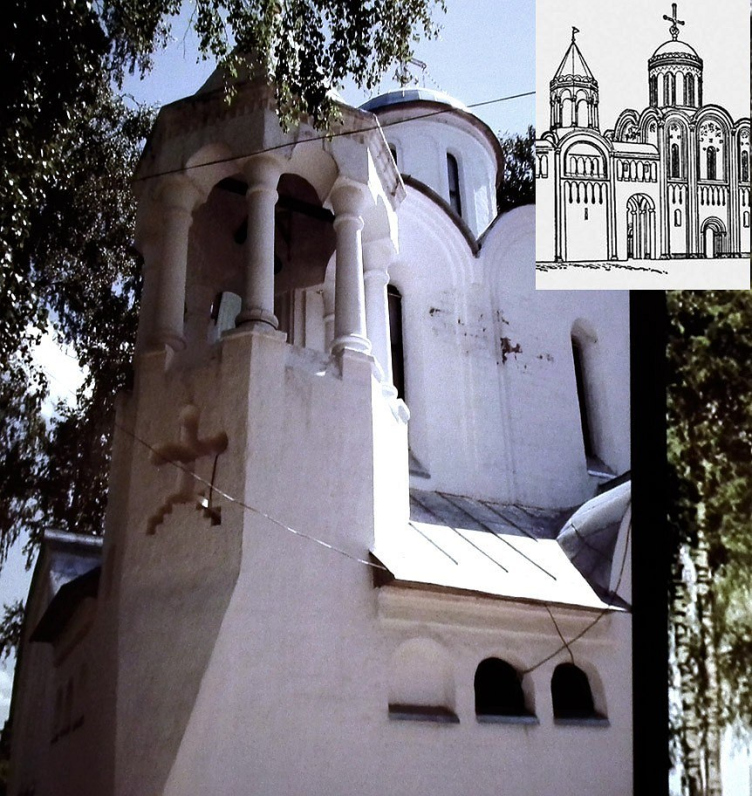

Андрей Оболенский взял «типичный новгородский» храм с трехлестковым завершением фасадов, с запада приделал притвор, похожий на притворы Юрьева-Польского, внутри поместил московский крещатый свод, которого в Новгороде никогда не было, а с востока – апсиду московской церкви конца XV века. Это творчество, но творчество, которое заключается в выборе и компилировании образцов, причем как-то частями, ухо оттуда, а нос отсюда, и мастерство состоит в точности воспроизведения и способности набрать пул образцов.

Справа: храм муч. Уара на Машкинском кладбище, А.Н. Оболенский и др. (фотография Юрия Красильникова, sobory.ru, фотография свода © архитектора). Слева: церковь Апостолов в Новгороде, крещатый свод церкви Трифона в Напрудном, притвор церкви Георгия в Юрьеве-Польском, апсиды церкви Ризположения в московском Кремле (фотографии wikipedia.org).

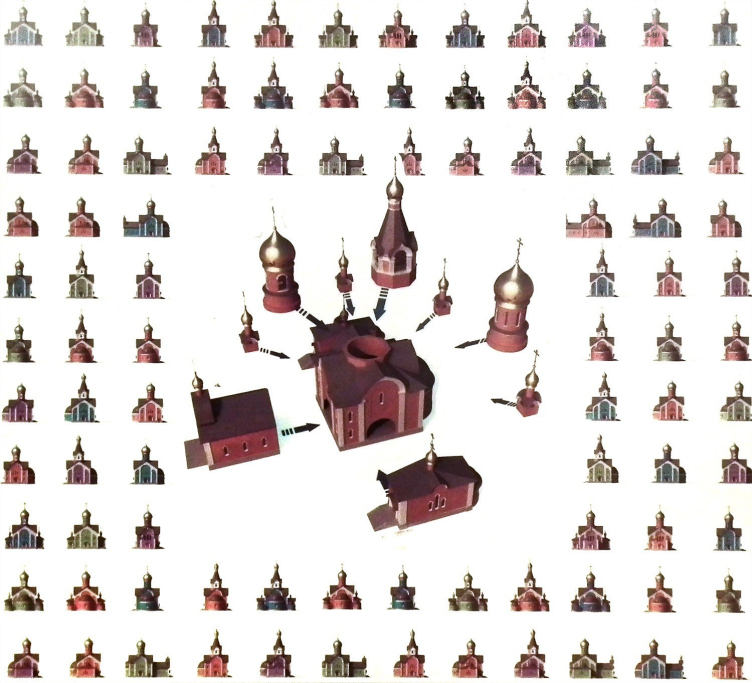

Такого механического конструирования не знала эклектика XIX века. Это – особенность современной эклектики, и лучше всего, то есть доводя до абсурда, ее демонстрирует планшет (ну, как обычно) Михаила Посохина, под мудрым руководством которого архитектор Андрей Оболенский (ведущий архитектор мастерской патриархии «АрхХрам», а значит, законодатель официальных мод) создал конструктор типовых храмов. В центре нарисован четверик, к которому предлагается приставить что хочешь, главу ли, шатер, придел, притвор и т.п. Этот планшет выглядит квинтэссенцией всей выставки – на нем прямо и открыто продемонстрирован принцип простого прикладывания элементов друг к другу, который можно в «скрытом» виде наблюдать в большинстве зданий, показанных на выставке. По тому же принципу придумывались фантастические существа доантичной древности, например, малоазийская химера: туловище от одного, голова от другого – и нате вам, пожалуйста, чудесный зверь. Надо думать, что на наших глазах сформировалось новейшее направление – химерическая эклектика.

Моспроект-2 им. М.В. Посохина. Типовой модульный храм на 300-500 прихожан. М.М. Посохин, А.Н. Оболенский.

Такая, которая не требует вчуствования в традицию, которой хватает жонглирования элементами, и, кто причудливее составит конструктор, тот и прав. Вскоре, правда, когда типовые проекты Посохина/Оболенского запустят в дело, архитекторы-химеристы вообще больше не понадобятся – любой батюшка сможет заказать себе храм, выписав на листочек строителям: голова номер 5, апсида номер 2, притвор номер 8 – ну, вы понимаете.

Откуда же берутся элементы? Из книг и особенно – из учебников. У архитекторов XIX века учебников не было, а теперь есть, и там многое нарисовано и написано, какие памятники шедевры и что следует копировать. Поэтому церковь Покрова на Нерли, Дмитровский собор во Владимире и собор Андроникова монастыря преследуют зрителя этой выставки, как Мона Лиза – посетителя выставки поп-арта. И возвращают к мысли о том, что у русских архитекторов XIX века учебников, расставляющих местные шедевры по иерархической лестнице, не было. А у Европы и Америки учебники были уже тогда, благодаря трудолюбивым немцам-античникам: поэтому они точно знали, что копировать следует Парфенон и Эрехтейон. Поэтому там изжили эту проблему копирования шедевров в XIX веке, а мы переживаем пик овеществления учебников сейчас.

Архитекторы стали книжными детьми, и надо сказать, что тем, кто погружается в книги глубже, удается уйти от химерической эклектики, поднырнуть этак под нее, и погрузившись в знания, создать вещи чуть более увлекательные, а местами даже романтические. На этом, более достойном поприще, наблюдается, помимо соревнования в точности копирования и в выборе более заковыристых образцов, явление, которое можно назвать книжным романтизмом.

Его первая разновидность – исправление реальности. Так, архитектор Андрей Анисимов взял Архангельский собор из Кремля Нижнего Новгорода, заменил ему шатер с восьмериком на шатер того же зодчего (Антипы Константинова) из нижегородского Печерского монастыря. Притворам добавил бочки из нижегородской же церкви Успения на Ильиной горе, а колокольню лишил шатра – вероятно потому, что реставратор этой церкви 1960-х годов Святослав Агафонов в своих книгах неоднократно написал, что шатер и руст по углам колокольни – поздний. А вот ошибся уважаемый реставратор, с кем не бывает! В XVII веке на этой колокольне был и руст, и шатер; если бы архитектор Андрей Анисимов это знал, он бы наверное, не стал исправлять это место; но он не знал, нельзя же, в конце концов, знать все. К слову сказать, многочисленные проекты Андрея Анисимова – он завесил ими две стены из четырех, его работы заняли почти четверть всей экспозиции – на этой выставке самые ученые, точные по части стилизации и разнообразные (это не удивительно, он все-таки сын академика РААСН). Разглядывать его стенды очень увлекательно.

Храм сорока севастийских мучеников в Конаково, Тверская обл., проект, 2008. А.А. Анисимов и др. Справа: собор Архангела Михаила в Нижнем Новгороде, надвратная церковь Печерского монастыря в Нижнем Новгороде (фотографии Ю.Тарабариной), церковь Успения на Ильиной горе (фотография В.Павлова, sobory.ru)

Тот же Андрей Анисимов в церкви Рождества Богородицы для поселка Балакирево вдохновился княжеской церковью владимирского Боголюбова, но не в том полуживом виде в перестройке XVIII века, какой мы ее знаем сейчас, а – в реконструкции археолога Николая Воронина. Это немудрено, сейчас церковь не блещет изяществом, зато по описаниям она была прекрасна, и даже колонны у нее были внутри как золотые деревья. Колонны архитектор не воспроизвел (что жалко), а вот ажурную шатровую башенку, нарисованную Ворониным – построил; и это не единственный пример.

Храм Рождества в поселке Балакирево, Владимирская обл., 2001. А.А. Анисимов и др. Слева вверху: собор дворца Андрея Боголюбского в Боголюбове, реконструкция Н.Н. Воронина.

Воплощенные в камне реконструкции известных историков и реставраторов похожи на строительство романтической мечты и историку архитектуры они, скорее, приятны. Во всяком случае они доказывают, что историки трудились не зря. Хотя надо сказать, что реставраторы еще в 1970-е годы заложили традицию возведения в камне собственных фантазий: например, верхняя половина собора Спасо-Андроникова монастыря это и есть такая же фантазия архитекторов-реставраторов, только поставленная на стены памятника. Может быть, это и хорошо, что теперь архитекторы имеют возможность строить фантазии из учебников (и научных статей) на ровном месте, не тревожа памятники.

Вторая разновидность книжного романтизма – трогательная тяга к восстановлению исторической справедливости. В XIII веке русские княжества завоевали татаро-монголы, обложили данью, и каменное строительство практически прекратилось. Традиция была прервана, прямо скажем, на взлете – так вот, глядя на выставку, можно подумать, что архитекторы стремятся заполнить лакуну, которая образовалась из-за Батыя. Они все время норовят спроектировать нечто ступенчатое, высокое, летящее вверх, или в крайнем случае пристроить к своим храмам 3 притвора, вышедших из моды в XV веке, но так удачно формирующих ступенчатый силуэт. Можно подумать, что архитекторы таким образом стремятся символически зарастить старую рану, сбросить, понимаете ли, то древнее иго и восполнить пробел, развить полет, не совершившийся в XIII веке… Но позвольте, почему именно эту рану? Почему при обилии других ран нас так волнует иго семисотлетней давности?

храм-памятник Воскресения Христова, Катынь, 2007-2011, Д.В. Пшеничников; церковь Александра Невского в Москве, Д.В.Пшеничников, 2004-2008 (фотография wikipedia.org); церковь Елизаветы в Опалихе, А.Н. Оболенский и др., сер. 1990-х гг. (фотография Варвара Вельская, temples.ru)

Здесь, вероятно, тоже причина в теории: историки написали, что именно в ступенчатых храмах русская архитектура впервые оторвалась от византийской, стала самостоятельной и даже «самобытной» (это неудивительно, Византию как раз в тот момент завоевали и разорили крестоносцы). Для русской архитектуры, по убеждению искусствоведа Михаила Ильина, характерны: во-первых, стремление вверх, во-вторых, преобладание внешней формы.

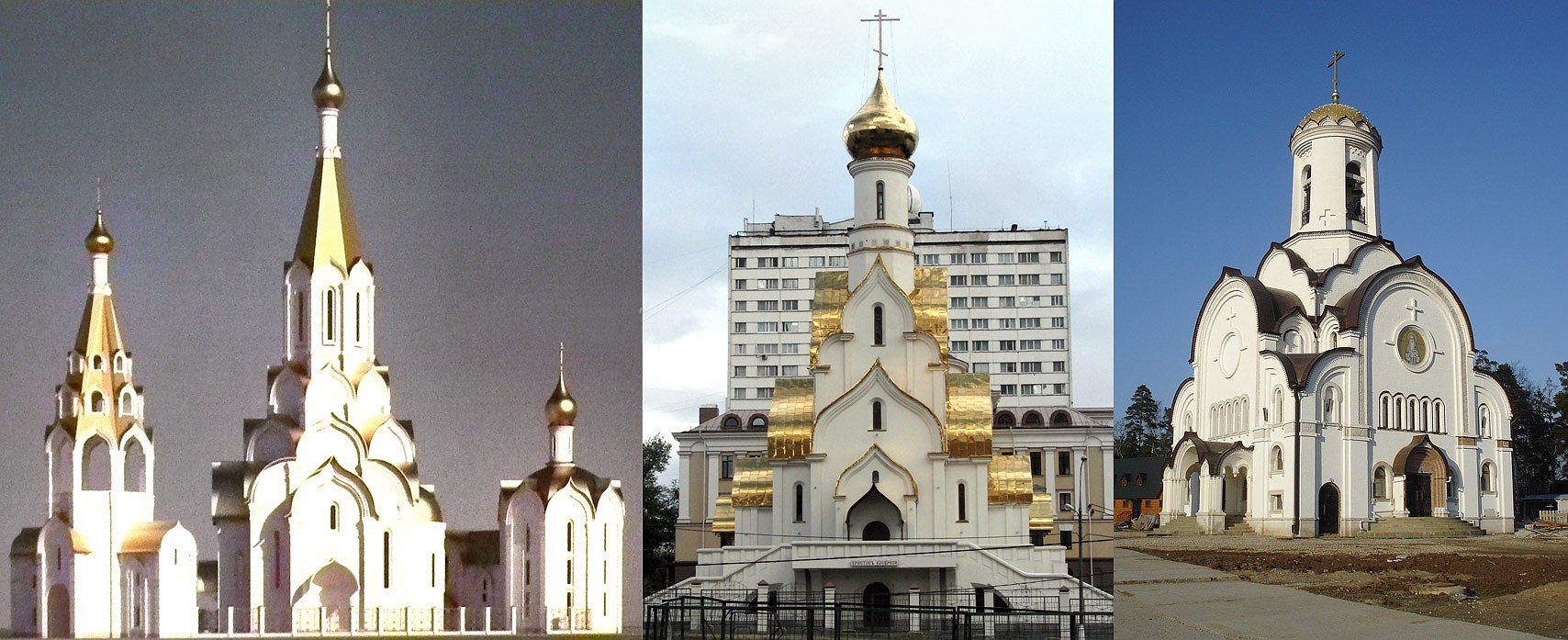

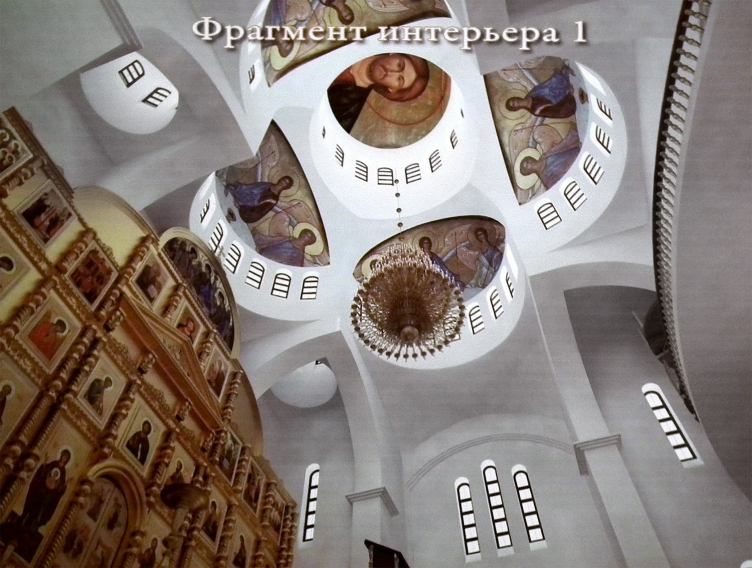

Вероятно, поэтому хуже всего пока что с интерьерами. Мало того, что их не всегда даже стремятся показать, но и то, что было показано, иногда попросту пугает. Пользуясь бетонными конструкциями, архитекторы прежде всего убирают из интерьеров столбы. Делается это, по-видимому, способом простого вынимания. После того, как вынимание произведено, а главу снаружи требуется сохранить в традиционном, т.е. как правило нешироком виде, архитекторы начинают задумываться над тем, что же делать с потолком, то есть, простите, со сводами, оставшимися без столбов в каком-то зависшем состоянии. Появляются арочки, паруса, срезы и скосы, подчас довольно нелепые.

Храм Троицы на ул. Победы в г. Реутов. ООО «Жилстрой», проект.

Один из характерных примеров неудачного интерьера – ярославский Успенский собор Алексея Денисова. Четыре круглых столба, использованные когда-то Аристотелем Фиораванти для того, чтобы сделать пространство московского Успенского собора более светлым и просторным, Алесей Денисов поставил на гигантские толстенные постаменты выше человеческого роста, из-за которых собор, несмотря на большие окна, внизу, там, где стоят люди, оказывается темным и даже серым. Вверху столбы увенчаны торчащими по сторонам плоскими плитами, их которых вырастают непропорционально тонкие арочки. А если выйти на галерею – то череда купольных сводов делает ее похожей не на византийский нартекс (там было как-то неуловимо не так), а на турецкую баню.

Успенский собор в Ярославле, 2005-2010, Алексей Денисов. Интерьер (фотография Ю. Тарабариной)

Успенский собор в Ярославле, 2005-2010, Алексей Денисов. Интерьер (фотография Ю. Тарабариной)

Можно проследить и другие закономерности. Сейчас над православной архитектурой постоянно висит призрак прошлогоднего парижского конкурса. И организаторы об этом говорят – мол, конкурс обострил, и мы решили устроить выставку, посмотреть, кто там у нас и как. Однако на выставке в САР из проектов парижского центра оказалось всего несколько, да и то непредставительных, не самых, прямо скажем, красивых. Такое ощущение, что конкурс поставил проблему, а решать ее никто не берется, и все как-то зависло, как перетрудившйися компьютер.

Конкурсные проекты Духовного центра в Париже на набережной Бранли, представленные на выставке. Слева проект А.М. Денисова, справа проект М.Ю. Кеслера.

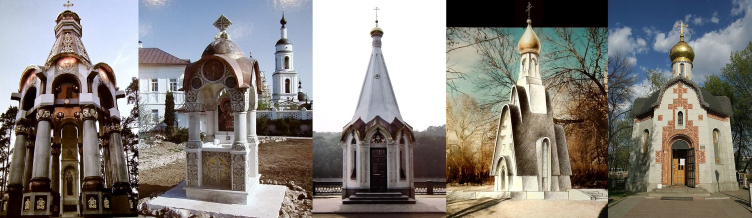

Если же говорить об удачах, то прежде всего надо сказать, что малые формы удаются всем архитекторам значительно лучше, чем крупные. Зависимость прямая – чем меньше сооружение, тем лучше получается; особенно хороши надкладезные часовни. Как будто бы мера артистического таланта, отпускаемого на один объект – равная, и в маленьком храмике он концентрируется гуще.

Слева направо: часовня Валаамской иконы Божией матери на о. Светлый, Валлам. А.А.Анисимов и и др., 2009-2010; надкладезная часовня, Малоярославец, 2009, А.А. Анисимов и др.; Святовладимирская часовня на Лужнецкой наб., Москва, 2010, А.А. Анисимов и др.; проект храма-памятника у Белого дома, Москва, 1994, Ю.Алонов; часовня кн. Даниила Москвоского у м. Тульской, 1998, Ю.Алонов и др.

Более того, именно в маленьких храмах обнаруживается единственный вариант новой храмовой типологии, родившийся за прошедшие 20 лет. Правда этот вариант насколько робок, что его скорее следует назвать «подтипом». Его можно увидеть можно в проектах Андрея Оболенского: например, в церкви Василия Великого на ВВЦ или Пантелемона при госпитале ФСБ. Это церкви можно определить как «однозакомарные». Дело в том, что русские мастера в XV и XVI веке, когда начали строить бесстолпные храмы с цельным, хотя и небольшим внутренним пространством, снаружи продолжали их оформлять так, как будто бы эти столбы внутри есть: разделяли стены на три прясла, или по крайней мере увенчивали четверик тремя (или больше) кокошниками.

В начале 1990-х годов архитекторы решились трактовать бесстолпную церковь как часть, изъятую из большого храма – по одной закомаре на каждом фасаде. Родоначальницей нового типа маленькой церкви следует, вероятно, считать один из самых ранних перестроенных храмов – церковь Георгия на Поклонной горе. А предпосылок к этому минимум две. Первая это бетон, материал, который так и подталкивает архитектора к более цельной форме. Вторая – опять же теоретические работы историков, которые неоднократно сравнивали бесстолпные храмы XVI и XVII веков с частями, «вырезанными» из больших храмов. Рассуждения развивались приблизительно так: берем храм Спасо-Андроникова монастыря, отсекаем «лишние» столбы, оставляем только центральную часть с барабаном и подпружными арками, и в конце концов получаем бесстолпный храм с крещатым сводом. Так или не так рассуждали зодчие начала XVI века, это большой вопрос, а вот современные нам архитекторы рассуждали определенно так (тем более, что, отличие от древнерусских зодчих, они могли об этом прочитать в книге академика РААСН Сергея Попадюка) – и получилось похоже. Вот вам и влияние теории на практику, пожалуйста.

Храмы «одной закомары». Церковь Георгия на Поклонной горе, А.Т. Полянский, 1989-1990; церковь Василия Великого на Поклонной горе, А.Н. Оболенский, 2000-2001; церковь Пантелеймона на территории Центрального клинического госпиталя ФСБ, А.Н. Оболенский, 2004.

Храмы «одной закомары» надо признать самым любопытным достижением современной церковной архитектуры. Они похожи на часовни, а как уже было сказано, часовни – это лучшее, чем может сейчас похвастаться православная архитектура: компактные, вертикально вытянутые, притягивающие к себе качественный декор, и часто похожие на своих предшественниц стиля модерн.

Да и сам стиль модерн для православных архитекторов служит своего рода лекарством: те, кто им владеет, выступают и увлекательнее, и романтичнее. Возможно, это происходит потому, что именно модерн оказался последним стилем в череде традиции, прерванной революцией, и поэтому, когда современные архитекторы пробуют завязать узелок от модерна, получается особенно гармонично. К слову сказать, модерн знал и «однозакомарные» храмы, только их было меньше. Известный пример – церковь в усадьбе Талашкино под Смоленском; архитектор Александр Мамешин повторил ее довольно точно, хотя и увеличил, строя храм Серафима Саровского в Хабаровске. Впрочем, лучше всего модерн получается когда его повторяют либо точно, либо с душой, и уж как минимум – не экономят на декоре.

Слева: храм Серафима Саровского в Хабаровске, 2003-2007, Александр Мамешин и др. (фотография stroytal.ru)

Другой хороший лекарь – классицизм, но он безжалостен, как хирург: тут надо либо работать точно (хотя бы точно копировать), либо не связываться. Хотя главных архитекторов храмов в стиле классицизма, Ильи Уткина и Михаила Филиппова, на выставке не было.

Храм Покрова в с. Глухово, 2010. А.А. Анисимов и др.

Так или иначе, а материал, впервые собранный вместе, несмотря на неполноту и скачкообразное качество, очень занимателен. Явление надо признать вполне сложившимся: у храмовой архитектуры есть не только свои предпочтения и свои мастера, но и свои конференции и полный набор нормативной документации: начиная от технических норм и заканчивая методичкой по духовным основам. Главный автор большей части текстов – Михаил Кеслер из архитектурно-художественного центра московской Патриархии «АрхХрам», сын священника и архитектор, который занимается церковной архитектурой с 1981 года.

Так вот, храмовая архитектура это уже давно – сложившееся явление, однако существует оно в очень замкнутом пространстве. Далеко не все архитекторы сейчас возьмутся за проектирование храма. А некоторые из тех, кто однажды взялся по необходимости, считают нужным этот свой опыт не афишировать. Все это совершенно неудивительно: наша религиозная архитектура существует в очень узкой плоскости, ограниченной, с одной стороны, консерватизмом заказчиков, а с другой – одаренностью архитекторов, готовых связаться с этой отраслью несмотря на все ее ограничения. Вот и развивается она как огурец в бутылке – растет туда только, куда можно, и принимает форму ограничивающих ее стенок. И вынуть этот овощ из бутылки не представляется возможным – уже очень вырос, и разбить бутылку тоже страшно.