Экспозиция «Проекты» на фестивале «Зодчество»-2012. Фотография Анны Мартовицкой, Archi.ru

Экспозиция Сколково

Дизайн экспозиции в этом году разрабатывала Проектная группа «Поле-дизайн», и, надо сказать, на эскизах предложенная Владом Савинкиным и Владимиром Кузьминым концепция выглядела очень эффектно. В основное пространство Манежа архитекторы вписали условный овал, а в него, в свою очередь, павильоны, которые вместе образуют в плане слово «Новое». Уже по эскизам было понятно, что у павильонов не будет стен – на металлический каркас просто намотают оранжевые ленты, и таким же оранжевым пунктиром должны были написать сам девиз фестиваля, растянув его по диагонали над входом в зал. В реальности все получилось немного иначе. Вместо лент разных оттенков (на эскизах фигурировали и красные, и рыжие, и желтые полосы) использован оранжевый скотч, а тема фестиваля приветствует нас радостно у входа лишь эпизодически – по диагонали в итоге подвешен гигантский экран, на котором мелькают то лица архитектурных чиновников, то отрывки из манифеста, то чьи-то проекты. Впрочем, трудно спорить с тем, что тонкий почти невесомый экран является приметой того самого нового, которое в этом году усиленно чествуется на «Зодчестве».

Павильоны, с ног до головы обмотанные скотчем, выглядят очень позитивно. Скотч бликует, многочисленные мониторы светятся, отовсюду так и брызжет ярко-рыжий (впрочем, кажется, у Савинкина с Кузьминым и не могло быть другого цвета). И если Юрий Аввакумов, бывший куратором «Зодчества» предыдущие три года, структурировал экспозицию, собрав разрозненные элементы в двенадцать кубов из белой материи, то Савинкин и Кузьмин ставили перед собой совсем иную задачу. Рыжей нитью через экспозицию проходит идея единства и взаимосвязи всего, что происходит в зодчестве, – выставки отделены друг от друга более чем условно, так что перемещаясь по оранжевому лабиринту, посетитель словно погружается в бурный поток, имя которому современный архитектурный процесс.

Впрочем, это относится лишь к форме подачи материала. Если же говорить о содержании экспозиции, то она в единое целое не собирается никак. О том, что панораму «Зодчества» и в этом году составили проекты, диаметрально противоположные как по качеству, так и по подаче, посетитель понимает, едва вступив на территорию фестиваля. Вход на основную экспозицию фланкируют павильоны двух столиц – и более не похожие друг на друга подходыв к представлению себя на «Зодчестве» трудно придумать.

«Город в лесу» в рамках экспозиции «Альтернативный квартал»

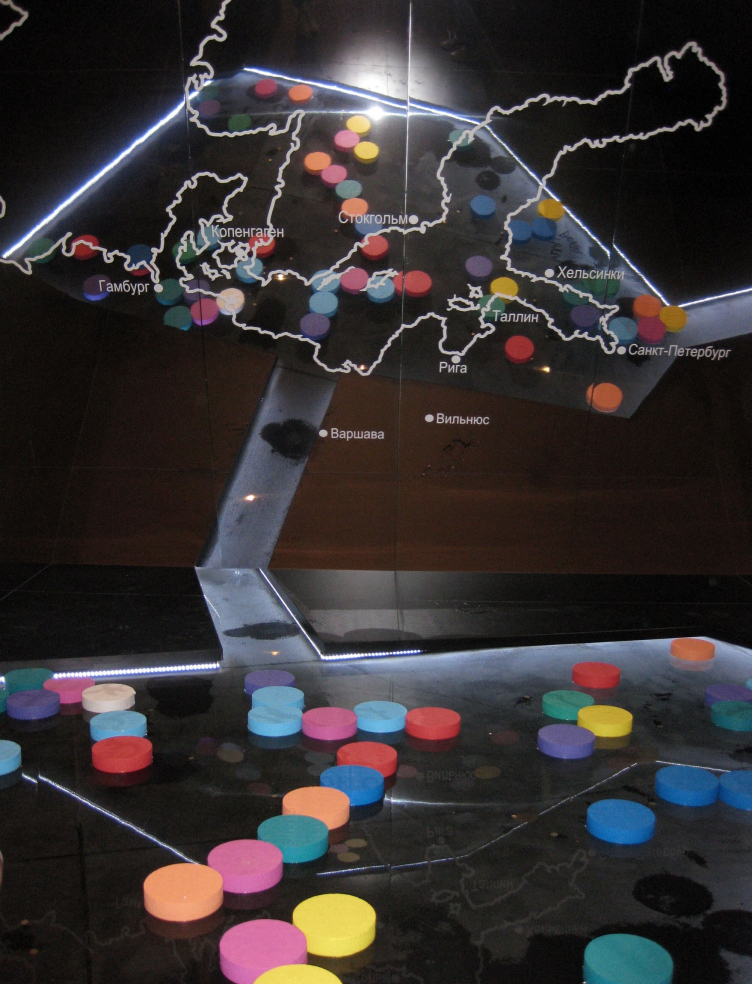

Налево пойдешь – в павильон Петербурга попадешь. Там черный пол и зеркальные стены, а прямо напротив входа выгравирована карта Европы, так что входя в Питер, сразу невольно переносишься в более далекие города – Копенгаген, Таллинн, Стокгольм. Тема города-окна в Европу и стала центральной: мол, пока Москва стремится организовать центр вокруг себя, мы стремимся на запад (так и написано в аннотации к экспозиции). «Если прошлое Санкт-Петербурга – это столица, демонстрирующая мощь Империи, то его будущее – стать ключевым элементом североевропейского морского микрорегиона, включающего в себя города Северного и Балтийского морей». В качестве почти готового окна приведена Новая Голландия – рукотворный треугольный остров, окруженный каналами, по которым можно выйти к большой воде и поплыть куда глаза глядят. В экспозиции, правда, этот треугольник, наоборот, превратился в водоем, в котором плавают разноцветные круглые фишки. Само по себе это выглядит как аттракцион для детей, но на самом деле «таблетки» символизируют все те меры по улучшению городской среды, которые нужны Петербургу для достижения желанного статуса. На стенах можно обнаружить и конкретные рекомендации, а также примеры для подражания – среди последних и Транспортный коридор Риги, и «Хафен-сити», превращенный в новый центр Гамбурга из промышленной зоны, и стильный наукоград Киста рядом со Стокгольмом, и урбанистический фестиваль Таллинна.

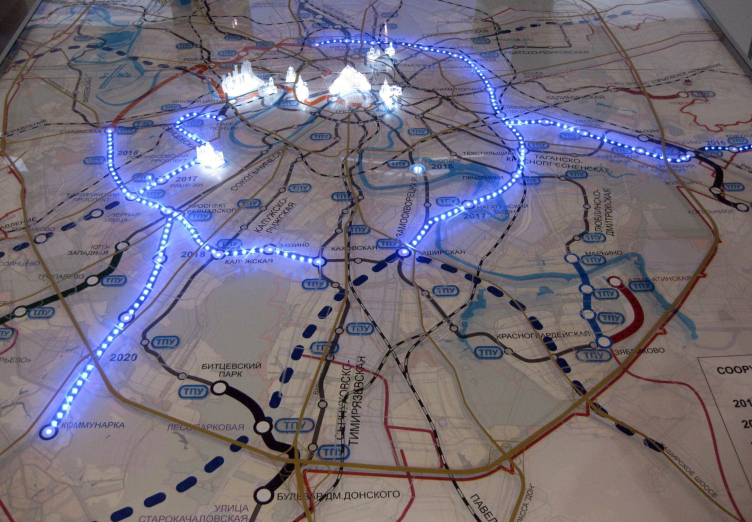

Москва тоже не отказала себе в удовольствии использовать возможности интерактивных табло и светодиодов – в центре павильона столицы мы видим карту метро, где голубыми огоньками подсвечены будущие скоростные артерии города. И тут же на мониторе – уже построенные и проектирующиеся станции метрополитена. А вокруг – планшеты, планшеты, планшеты. Детские сады, жилые многоэтажки, генпланы микрорайонов, – в общем, все, чем сильны проектные институты столицы. И если Петербург честно отработал тему «Новое», то Москва представила себя на «Зодчестве»-2012 так, как делает это каждый год. Неслучайно в центре экспозиции достижения метростроя – проекты новых станций традиционно получают награды фестиваля.

Напротив Москвы – стенд Московской области, которая тезис про «Новое – это хорошо забытое старое» не просто использовала как основное руководство к действию, но и повесила прямо напротив входа – т.е. все не просто как всегда, а осознанно. А между экспозициями столицы и области разместились два павильона, посвященные конкурсу «Большая Москва». Смысл такого расположения очевиден: вот один субъект федерации, вот второй, а вот и то, что их неизбежно объединит.

Как мы уже писали в анонсе фестиваля, основные силы куратора в этом году были брошены на то, чтобы убедить регионы не ограничиваться жанром отчетов и не завешивать свои стенды бесконечными планшетами. Реакция на эту рекомендацию последовала самая разная – кто-то не приехал вовсе, кто-то, как Москва, проигнорировал просьбы Чернихова. Увы, последних оказалось большинство, но пара городов все же откликнулись на «Новое».

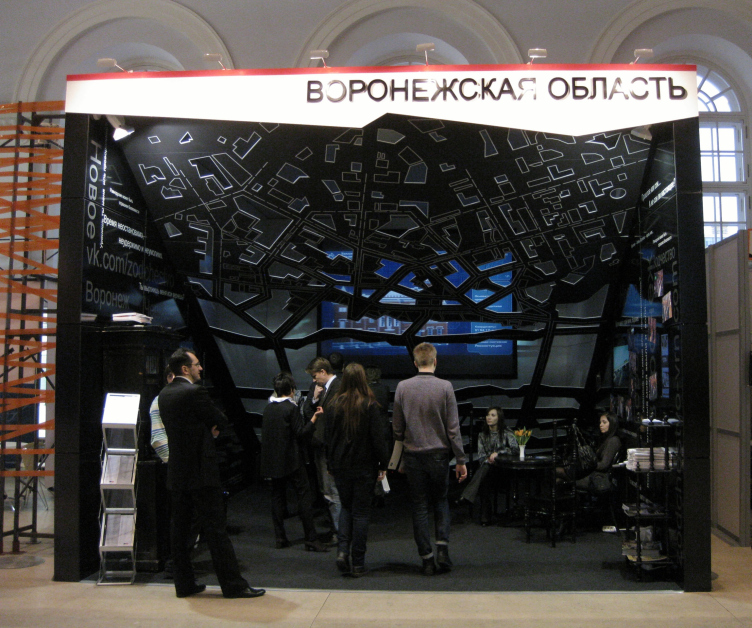

Очень стильный стенд получился у Воронежа. Все, за что можно отчитаться на «Зодчестве», демонстрировалось на большом мониторе, размещенном напротив входа, а поверх него была наброшена своего рода вуаль – вырезанная черного плотного картона карта города.

Екатеринбург, в свою очередь, отчитался о том, что он намерен побороться за право проведения ЭКСПО-2020. На одном огромном планшете представлены все высотные здания города (всего 850, начиная от Белой башни и заканчивая небоскребами, которые еще не построены). Каждый объект сопровожден краткой аннотацией, а самым зрелищным при таком совмещении становится силуэт города – кардиограмма крупнейшего мегаполиса на границе Европы и Азии, показывающая, что жизнь в нем кипит. Отдельно стоит упомянуть буклет, изданный издательством «Татлин» к фестивалю – крошечная книжечка, развернув которую, обнаруживаешь всю панораму центра Екатеринбурга. И если на планшете высотки показаны схематично, то здесь можно воочию оценить, насколько органично они вписались в городскую среду.

О том, как «Новое» понимают регионы, можно понять и благодаря специальному проекту Союза архитекторов «Фестиваль фестивалей», где собраны проекты, награжденные на региональных архитектурных фестивалях за последние годы. Открывает парад Архитектурный рейтинг Нижнего Новгорода, продолжают смотры Самары, Сибири и Дальнего Востока. Получилась очень показательная, но отнюдь не утешительная подборка, заставляющая задуматься о том, какая архитектура на самом деле пользуется спросом в регионах.

Как на любом архитектурном фестивале, здесь были не только региональные и конкурсные выставки, но и специальные экспозиции. Вполне ожидаемый вклад куратора Андрея Чернихова – отдельный павильон премии «Вызов времени», которую проводит Фонд Якова Чернихова. Стильное черно-белое пространство – видимо, как метафора лаборатории, в которой рождаются новые идеи и практики.

Своего рода ответом на недавний Венский конгресс стала выставка «Советский модернизм: формы времени». Архитектуру 1960-1980-х куратор Ольга Казакова, собравшая постройки по всему бывшему СССР, решила показать «по-человечески», через быт и устремления ее авторов. Все объекты здесь сгруппированы по типологии, которая, в свою очередь, определена через действия архитекторов, которые, переживая борьбу с излишествами, одновременно «Встречались в кафе», «Женились», «Ездили в командировки», «Работали», «Отдыхали» и т.д. «Чтобы оценить архитектуру эпохи советского модернизма справедливо и по достоинству, необходимо посмотреть на нее глазами людей, для которых она была не прошлым, но настоящим, не наследием – но современностью», – поясняет свой замысел сама Казакова. Именно поэтому большинство представленных на выставке фотографии – ровесники самих зданий. Не секрет, что многие из них сейчас обветшали, грубо перестроены или вовсе утрачены, но Ольга Казакова не призывает немедленно бросаться им на помощь, справедливо полагая, что сначала нужно понять и прочувствовать их красоту и ценность. Фотографии дополнены дипломными проектами той эпохи.

В качестве зарубежного «Нового» «Зодчество» показывает работы современных колумбийских архитекторов – выставку Владимира Белоголовского «Colombia Transformed». Куратор выбрал для нее десять проектов, которые не просто радуют взгляд своей изысканной стильностью, экологичностью и однозначной современностью, но и служат убедительным доказательством того, что архитектура действительно способна изменить жизнь людей к лучшему.

И, наконец, «Русское идентичное» представили Андрей и Никита Асадовы. Получив от куратора задание показать саму суть современной российской архитектуры, братья созвали представительный экспертный совет и попросили его участников назвать несколько наиболее знаковых построек последних лет. Получилась очень пестрая подборка, и, начав думать, что же с этим винегретом делать, Асадовы решили исходить из того, что каждый из объектов – российский и создан для России, а значит обладает какой-то национальной чертой. Так и родилась идея этой экспозиции – своего рода энциклопедии русских качеств: от «Авось» (ресторан «95 градусов» Александра Бродского) и «Удали» (бизнес-школа «Сколково» Дэвида Аджайе и «А-Б») до «Необъятности» («Аэробус» Владимира Плоткина) и «Космизма» («Вселенский разум» Николая Полисского). А для тех, кто считает, что эти качества не могут сочетаться в одном объекте, Асадовы и Максим Малейн придумали «скрипт» –деревянную балку, постоянно изменяющуюся в сечении и тем самым символизирующую эволюцию отечественной архитектуры. Этот замысловатый объем не просто нарисован методом параметрического моделирования, но будет воплощен во всей своей сложности: прямо на фестивале из огромного бревна его начали вырубать простые русские плотники. Асадовы тем самым намерены доказать, что какой бы сложной ни была архитектура, созданная российскими проектировщиками, она может быть реализована. Правда, сроки со счетов сбрасывать тоже не стоит – начав на «Зодчестве», плотники надеются закончить к августовским «Городам».