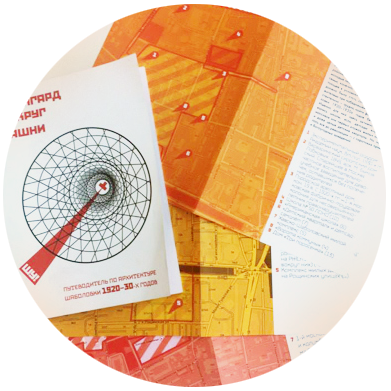

В течение уже больше двух месяцев защитники башни обсуждают ее судьбу и проект культурного кластера в районе Шаболовки, водят экскурсии, пишут письма в инстанции. Недавно инициативная группа «Шаболовка» и выставочный зал «Замоскворечье» выпустили в свет путеводитель, написанный коллективом историков авангарда: с картой, фотографиями и рассказом о двадцати четырех памятниках архитектуры и инженерного искусства 1920-х – 1930-х годов, расположенных вокруг башни. С этой замечательной книжкой в руках можно гулять вокруг башни, разглядывая под наслоениями позднейшего XX и XXI века остатки великого жизнестроительного проекта. Занятие полезное и увлекательное. Путеводитель можно приобрести за 150 рублей в галерее «Замоскворечье» (Серпуховской вал, 24, к.2). Мы же в преддверии решения судьбы конструктивистского квартала публикуем, с согласия авторов и издателя, часть помещенных в нем рассказов о памятниках авангарда на Шаболовке. О районе, который необходимо сохранить.

Юлия Тарабарина

Шуховская башня на Шаболовке. Фотография: предоставлена Б.Е. Пастернаком, главным архитектором Центра историко-градостроительных исследований

Путеводитель с тремя приложениями:

маршрутами прогулок по Шаболовке.

Фотография Александры Селивановой

***

Радиобашня

Ул. Шаболовка, ул. Шухова

Ул. Шаболовка, ул. Шухова

Владимир Шухов

1919-1922

1919-1922

Шуховская башня на Шаболовке. Фотография: предоставлена Б.Е. Пастернаком, главным архитектором Центра историко-градостроительных исследований

Кроме эстетической новизны, гиперболоидная башня дает колоссальную экономию материала. По первоначальному проекту высота башни должна была составить 350 м – выше Эйфелевой башни на 35 м, а весила бы она при этом в 4 раза меньше своей знаменитой французской сестры.

Военная разруха заставила уменьшить высоту башни до 150 м, но все же она надолго стала самым высоким сооружением Москвы и одной из ее визитных карточек. Еще одно важное достоинство башен Шухова – простота сборки. Несмотря на изящные криволинейные очертания, каждая секция собирается из прямых стержней, которые пересекаются друг с другом. А в высоту башня росла, как подзорная труба – каждая секция собиралась на земле внутри предыдущих и лебедками поднималась на нужную высоту.

После подъема четвертой секции случилась катастрофа – секция обрушилась, повредила третью, два строителя погибло. Несмотря на выводы экспертизы о том, что виновата в этом не ошибка в расчете, а некачественный металл, Шухову выносят беспрецедентный приговор – условный расстрел. К чести Владимира Григорьевича, строительство даже в условиях послевоенной разрухи было завершено на высочайшем уровне.

В 1922 году башня передала первый радиосигнал, а 17 лет спустя стала первой в Союзе телевизионной башней. В умах миллионов россиян башня навсегда останется символом отечественного телевидения.

Последние 10 лет башня принадлежит «Российской телевизионной и радиовещательной сети», которая своей халатностью довела объект культурного наследия до предаварийного состояния. Задача всего мирового сообщества – сохранить этот уникальный памятник архитектуры и истории, образец выдающихся достижений российской инженерной науки для будущего.

Айрат Багаутдинов

Историк инженерии, автор проекта «Москва глазами инженера»

***

Радиобаза ГОРЗ на Дровяной площади

Ул. Хавская, д. 5

1918-1920-е

Ул. Хавская, д. 5

1918-1920-е

Радиобаза ГОРЗ на Дровяной площади. Анкерный башмак технологической растяжки радиоантенны. Фотография: Илья Малков

Радиобаза ГОРЗ на Дровяной площади. Анкерный башмак технологической растяжки радиоантенны. Фотография: Илья Малков

В 1919 году по декрету Владимира Ленина радиолаборатории и станция беспроводной связи, работавшие на участках бывшего Варваринского приюта и соседней Дровяной площади, стали основой новой сверхмощной радиостанции для нужд правительственной связи. Так появилась радиобаза ГОРЗ (Государственные Объединённые Радио Заводы). Между Шаболовкой и Мытной, вдоль всего Сиротского переулка (теперь – улица Шухова) выстроились высокие радиомачты (одна стояла в центре поля сегодняшней школы №600, другая – ближе к Мытной).

В 1922 году к ним присоединилась уникальная радиобашня Владимира Шухова. Вместе с мачтами они работали в единой системе, соединённые между собой траверсой-антенной. По мере развития технологий связи мачты-антенны убрали, и к середине 1930-х годов здесь осталась лишь башня. Но артефакты эпохи радиобазы ГОРЗ можно увидеть и сегодня – это хорошо сохранившийся анкерный башмак технологической растяжки радиоантенны (1918-1919), а также останки других таких анкерных блоков – на территории поля 600-й школы на углу улиц Хавская, Шухова и Татищева. Каждый такой блок хорошо заглублен в грунт, отлит из высокопрочного спецбетона с металлическим кронштейном с проушинами для крепления растяжек радиомачт.

Илья Малков

Краевед, дизайнер, член инициативной группы «Шаболовка»

***

Дом-коммуна РЖСКТ «1-е Замоскворецкое объединение»

Ул. Лестева 18

Георгий Вольфензон, Самуил Айзикович

1926-1929

Ул. Лестева 18

Георгий Вольфензон, Самуил Айзикович

1926-1929

Дом-коммуна РЖСКТ «1-е Замоскворецкое объединение». Фотография: предоставлена Б.Е. Пастернаком, главным архитектором Центра историко-градостроительных исследований

Его принято называть первым домом-коммуной в СССР, но по факту это постройка переходного типа с жилыми ячейками и квартирами, распределенными по нескольким блокам. Проект разработан двумя архитекторами Георгием Вольфензоном и Самуилом Айзиковичем. Оба выучились профессии еще до революции, один в Одессе, другой в Вильно. Первый их подход к теме дома-коммуны случился в рамках участия во втором конкурсе Моссовета на новые типы жилья. Уже в нем они выработали использованную на ул. Лестева систему с осевой симметрией глубокого двора (курдонера) и размещением культурно-бытовой инфраструктуры в центральной перемычке здания. Однако именно в 1929-м на Шаболовке это решение приобрело всю свою планировочную полноту.

Дом-коммуна РЖСКТ «1-е Замоскворецкое объединение». Фотография: Наталия Меликова

Дом-коммуна РЖСКТ «1-е Замоскворецкое объединение». Фотография: Наталия Меликова

Ось двора здесь держит вертикаль Шуховской башни, от которой корпуса теперь расходятся, словно лучи ее радиоволн. Во время строительства «Вечерняя Москва» писала: «С фасада даже недостроенный, этот дом-гигант особенно величественен и красив. За ним высится сетчатая башня радио-станции им. Коминтерна, пронзившая небо. И кажется, что это одно целое: дом, башня, синее небо. Можно так стоять и смотреть, как в музее или на картинной выставке». В то же время здесь очевидна функциональная логика: нежилой блок получил размещение на северной стороне участка, ведь в клубном помещении со сценой и в столовой солнце не так важно, а ясли, наоборот могли быть ориентированы на юг, также как и сам двор со спортивной площадкой, фонтаном и беговой дорожкой. Кстати, на крыше корпуса был организован солярий с душевыми кабинами, а на последнем этаже спортивный зал – все для формирования здорового образа жизни. Жилая часть, рассчитанная на 600-700 человек, включала коридорные корпуса с 230 жилых ячеек (без кухонь и персональных санузлов/душей) и флигели с 40 квартирами, ориентированными на две стороны для качественного проветривания и освещения (потолки 2,9 м, 3-4 комнаты). Строительство стало возможно благодаря кооперации будущих жильцов. Из воспоминаний известно, что одна из жительниц за свою ячейку внесла 100 рублей. Позже власти возвращали эти затраты, превращая дом в государственную собственность.

Мария Фадеева

Архитектурный журналист, член инициативной группы «Шаболовка»

***

Школа №50 ЛОНО (Школа №600)

Ул. Хавская, 5

Анатолий Антонов, Игорь Антипов

1934-1935

Ул. Хавская, 5

Анатолий Антонов, Игорь Антипов

1934-1935

Школа №50 ЛОНО (Школа №600). Фотография: Наталия Меликова

Школа №50 ЛОНО (Школа №600). Фотография: Илья Малков

Один из немногих реализованных проектов школ-гигантов конца 1920-х годов. Задуманный конструктивистом Антоновым, с асимметричным планом, башней для астрономических наблюдений и большими перетекающими пространствами рекреации и лестниц, проект был тактично «доведен» в 1935 году Антиповым уже в духе постконструктивизма. Появившиеся тогда портик на фасаде, колонны упрощенного ордера и кессоны в интерьерах нисколько не испортили здание. Сейчас это одна из лучших по архитектуре и сохранности первоначальных интерьеров школ Москвы эпохи авангарда. На протяжении десятилетий школа была экспериментальной базой Института художественного образования РАО, благодаря чему артистические пространства наполнялись вполне артистическим содержанием: архитектурные, художественные, музыкальные классы, хоровые аудитории, гримерные...

Александра Селиванова

Историк архитектуры, директор Центра авангарда в Еврейском музее, член инициативной группы «Шаболовка»

***

Дом с магазином «Три поросенка»

Ул. Мытная, 52

Н.Порфирьев, А.Кучеров

1932-1936

Н.Порфирьев, А.Кучеров

1932-1936

Дом с магазином «Три поросенка». Фотография: Наталия Меликова

Экспериментальный дом из крупных блоков, предшественник «блочек» эпохи застоя, должен был стать образцом скоростного строительства, но возводился долгих четыре года. За это время он успел «обрасти» стильным геометрическим декором: в основном объеме здания подчеркнули четкие линии прямоугольных блоков, а одноэтажный продуктовый магазин «завернули» лихим изгибом в духе американского стримлайна. Его витрину украсили фигурами трех поросят из популярного и в СССР диснеевского мультфильма; старожилы пользуются этим названием до сих пор.

Алексей Петухов

Искусствовед, старший научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина

***

Универмаг Мосторга (Торговый дом Даниловский)

Ул. Люсиновская, 70, с.1

Александр Болдырев, Георгий Олтаржевский

1929-1931; 1934-1936

Александр Болдырев, Георгий Олтаржевский

1929-1931; 1934-1936

Универмаг Мосторга (Торговый дом Даниловский). Фотография: Наталия Меликова

Универмаг Мосторга (Торговый дом Даниловский). Фотография: Наталия Меликова

У Даниловского универмага, как и у многих зданий переходного периода, два автора. В 1929 году гражданский инженер Болдырев спроектировал два симметричных торговых корпуса, замыкающих жилой комплекс завода Гознак со стороны заново формируемой Даниловской площади. Строительство правого корпуса, будущего универмага, началось в 1930-м, но в 1931-м, когда все ресурсы страны были брошены на индустриализацию, его законсервировали. В 1934-м универмаг решили достроить, но первоначальный конструктивистский проект уже не отвечал требованиям времени. Переработать его доверили Георгию Олтаржевскому, автору ряда дореволюционных доходных домов в неклассическом стиле. Однако универмагу он придал черты не неоклассики, а международного ар деко: подобные торговые здания со скругленным углом, утопленным главным входом, крытыми галереями вдоль витрин и рельефной надписью на аттике можно встретить во многих городах мира.

В интерьере ключевую роль играет полукруглая лестница, освещенная большим вертикальным витражом. Свободная планировка этажей с минимальным числом опор – наследство первоначального конструктивистского проекта.

Наталия Броновицкая,

Историк архитектуры

***

Школа (Строительный колледж №30, «Баухауз – 30»)

Ул. Академика Петровского, 10

Даниил Фридман

1935-1936

Даниил Фридман

1935-1936

Школа (Строительный колледж №30, «Баухауз – 30»). Фотография: Наталия Меликова

Колледж занимает здание бывшей школы, построенной по одному из самых удачных проектов середины 1930-х годов. В столице сохранился почти десяток подобных школ, но проект, хоть и считался типовым, каждый раз реализовывался по-разному.

Это представительное по своему замыслу здание с симметричной фасадной композицией, нарушенной в позднейшее время пристройками.

Школа (Строительный колледж №30, «Баухауз – 30»). Фотография: Наталия Меликова

В отличие от многих других реализаций фридмановского проекта, здание на Шаболовке не оштукатурено, но мелкий, характерный для этой эпохи декор выложен в кирпиче и вполне читается. Входной ризалит обрамлен геометризованными квадратными пилястрами, а на центральной части фасада чередуются характерные для ар деко большие квадратные окна с сгруппированными по три узкими прямоугольными проемами. Посередине фасада побеленным кирпичом выложена дата постройки здания.

Николай Васильев

Искусствовед, председатель российского отделения Docomomo

***

1-й московский крематорий и колумбарий (храм Серафима Саровского и Анны Кашинской)

Донская пл., 1, с. 29, 31

1910-е-1927

Донская пл., 1, с. 29, 31

1910-е-1927

1-й московский крематорий и колумбарий (храм Серафима Саровского и Анны Кашинской). Фотография: Александра Селиванова

Хотя Новое Донское кладбище действовало уже в начале ХХ века, в 1920-е годы оно стало ареной совершенно нового эксперимента. Здесь, в недостроенной церкви, решили устроить первый в столице крематорий: в подвале установили специально заказанную в Германии печь, само здание заново оформили в сдержанных конструктивистских формах по проекту архитектора Николая Осипова, кстати, покоящегося здесь же. По бокам от крематория задумали возвести два корпуса колумбария (до войны успели построить только один).

1-й московский крематорий и колумбарий (храм Серафима Саровского и Анны Кашинской). Фотография: Александра Селиванова

Газеты славили «огненное погребение», а для торопливых горожан кремация быстро стала частью быта с изрядной дозой черного юмора. Маленькие ячейки колумбария – своего рода аналог коммунального жилья для преждевременно почивших строителей нового мира – сегодня стали уникальными капсулами времени и позволяют почувствовать себя буквально в толпе жителей довоенной Москвы. Многие образцы оформления урн здесь – настоящие миниатюрные шедевры прикладного искусства, и все без исключения – уникальные исторические документы. С 1970-х крематорий работать перестал, а в 1990-е центральный корпус отдали церкви, и история так и не освященного до революции здания продолжилась в первоначальном русле.

Александра Селиванова

Историк архитектуры, директор Центра авангарда в Еврейском музее, член инициативной группы «Шаболовка»

***

Общежитие студентов Текстильного института («Коммуна»)

2-й Донской проезд, 9

Иван Николаев

1929-1930

2-й Донской проезд, 9

Иван Николаев

1929-1930

Общежитие студентов Текстильного института («Коммуна»)

Это не просто общежитие, а студенческий дом-коммуна, радикальный пример социальной инженерии средствами архитектуры. Дом-коммуна предназначался для «парттысячников» – мобилизованной в ВУЗ трудовой, преимущественно крестьянской, молодежи. К концу трехлетнего срока обучения студент должен был стать не только специалистом, но и современным горожанином, отучившись от прежних бытовых привычек.

Общежитие студентов Текстильного института («Коммуна»). Фотография: Наталия Меликова

Выстроенное по канонам «современного движения» здание состоит из трех соединенных между собой корпусов. В широком трехэтажном корпусе находились комнаты для общения, большая библиотека, где студенты делали домашние задания, (зубчатая кровля – это т.н. шедовые фонари, через которые в зал проникал верхний свет), к которому примыкали два яруса маленьких кабинетов для индивидуальных занятий (кабинеты освещались через ленточные окна), а также столовая и кухня, расположенная в дальнем от ул. Орджоникидзе конце. Поперечный корпус – гигиенический, там находились души и туалеты. Войдя в него, студент поднимался по лестнице или по пандусу, выдающемуся башней в пространство двора, на свой этаж (юноши и девушки жили на разных этажах), снимал одежду и направлялся в спальный корпус, совершая по пути гигиенические процедуры. Надев пижаму, он затем шел в спальную кабину, которую делил с товарищем. Площадь кабины – всего шесть метров, недостаток пространства компенсировала искусственная вентиляция. В спальных кабинах можно было находиться только днем, и там полагалось держать только самый минимум личных вещей: книги и все, нужное для учебы, студенты хранили в шкафчиках в библиотеке. Часть нижнего этажа узкого и длинного спального корпуса занимал тир, а другая половина поднята на столбы по заветам Ле Корбюзье.

Широкие балконы гигиенического корпуса и плоская кровля использовались для утренней зарядки, а перед фасадом спального корпуса были устроены спортплощадки.

Дом-коммуна находится в процессе реконструкции, при которой подлинная постройка фактически заменяется копией.

Анна Броновицкая

Историк архитектуры, доцент МАрхИ

***

Общежитие Текстильного института («Белое»)

Ул. Стасовой, 10. к.2

Первая половина 1930-х

Ул. Стасовой, 10. к.2

Первая половина 1930-х

Общежитие Текстильного института («Белое»). Фотография: Наталия Меликова

Здание было построено на рубеже 1930-х в форме каре, композиционно оно сходно с домом-коммуны на улице Лестева – два крыла образуют двор сужающейся формы, однако ориентирован он не на юг, а на север.

Фланкирующие корпуса пятиэтажные, пронизанные сквозным коридором, сдвижка секций позволила осветить коридоры через торцевые проемы, ведущие на общественные балконы. Центральная часть с южной стороны обрамлена балконами с глухими бетонными парапетами, с северной, дворовой – ризалитами лестниц, окна в которых прорезаны в скругленных, обращенных друг к другу, углах.

Общежитие Текстильного института («Белое»). Фотография: Наталия Меликова

Первоначально центральная, входная часть общежития была двухэтажной, над вестибюлем располагался остекленный зал. Такой разрыв позволял освещать открытый на север двор. Однако сейчас центральная часть надстроена до пяти этажей.

Николай Васильев

Искусствовед, председатель российского отделения Docomomo

***

Общежитие Текстильного института («Красное»)

2-й Донской пр., 7/1

2-й Донской пр., 7/1

Общежитие Текстильного института («Красное»). Фотография: Илья Малков

Общежитие Текстильного института («Красное»). Фотография: Илья Малков

Среди местных жителей весь район между Шаболовкой и Ленинским проспектом именуется «Текстильным»: могущественный институт возвел здесь в межвоенные годы десятки зданий – настоящий город в городе. Краснокирпичный корпус общежития исполнен с изобретательностью и большим чувством стиля: выдвинутые квадраты «панелей» – элегантное эхо европейского модернизма и отражение мечты о типовом жилье, а монументальный вход с громадным полукруглым окном наделен почти дворцовой статью. Здание, по обыкновению тех лет, было оставлено неоштукатуренным и сохранило первоначальный облик до сего дня.

Алексей Петухов

Искусствовед, старший научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина

***

Путеводитель подготовлен Инициативной группой «Шаболовка» и Выставочным залом «Замоскворечье». Его можно приобрести в галерее «Замоскворечье» (Серпуховской вал, 24, к.2), стоимость – 150 руб.Справка:

Инициативная группа «Шаболовка» – это общественное объединение, куда входят историки архитектуры, менеджеры культуры, журналисты, дизайнеры, жители района, обеспокоенные судьбой Шуховской башни и окружающей ее застройки 1920-1930-х годов. Группа инициирует проекты, нацеленные на продвижение района, как уникального культурного центра Москвы, связанного с наследием авангарда ХХ века, и рассказывающие о значении башни на Шаболовке как важнейшего российского памятника архитектуры и истории. Группа видит своей целью реализацию постоянно действующей модели шаболовского кластера, объединяющего творческие, образовательные, коммерческие институции района в единую сеть.

Выставочный зал (галерея) «Замоскворечье» был образован более 20 лет назад на базе творческого объединения «Москворечье» в центре Хавско-Шаболовского жилмассива, спроектированного в конце 1920-х архитекторами Травиным и Блохиным. Изначально район (ныне – Даниловский) был задуман как гимн новой пост-революционной Москвы. Здесь сохранилось множество памятников конструктивистской архитектуры; рядом – всемирно известный шедевр архитектуры ХХ века – Радиобашня архитектора В. Шухова. C 1991 года галереей было организовано и проведено более 600 художественных выставок в Москве и в других городах России и зарубежья. Галерея собирается развивать историко-краеведческие проекты, посвященные конструктивизму и связанные с осмыслением культурного наследия Даниловского района и его популяризации.