В то самое время, когда в стенах Комакадемии и Госплана идут жаркие споры о будущим соцгородов; когда страницы периодической печати переполнены смелыми предположениями о степени «освобождения рабочего населения страны от оков домашнего хозяйства»; когда в рабочих коллективах крупных городов осуществляется популяризация сабсовичевской версии обобществления быта, а на заседаниях разнообразных комиссий происходит подготовка законодательного оформления ее положений; параллельно, в недрах партийно-государственного аппарата формируется совершенно иное отношение к предложениям Л. Сабсовича и Ю. Ларина и к содержанию дискуссии об обобществлении быта и новом социалистическом расселении. И вызревает совершенно иной документ. Правда, пока лишь в виде проекта резолюции, но, зато, резолюции одного из главных органов партийного руководства страной – всесильного ЦК ВКП(б).

В архивных материалах имеются два текста проекта постановления (оба не датированы). Один из них, под названием «Проект. Резолюция ЦК ВКП(б) о ближайших задачах по социалистической перестройке быта», скорее всего, и является тем первоначальным проектом постановления, разработка которого была поручена Оргбюро ЦК ВКП(б) на заседании 26 февраля 1930 г. т.т. Гольцману, Толмачеву, Салтанову, Кузнецову, Леплевскому. Вероятно, текст резолюции был в рабочем порядке передан Смирнову и отредактирован им (а может быть, им самим и написан), а затем, перед заседанием комиссии 31 марта, разослан т.т. Вороновой, Енукидзе, Гольцману, Артюхиной, Кузнецову, Угланову, Милютину, Леплевскому, Толмачеву, Халатову со следующей сопроводительной запиской: «По поручению тов. Смирнова посылается проект постановления ОБ (Оргбюро ЦК ВКП(б) – М.М.) – о перестройке быта – в его редакции. Заседание комиссии состоится 31.III в 2 часа дня в кабинете тов. Смирнова. Пом. секретаря ЦК Н. Ащукин» [27].

К сожалению, ни стенограммы, ни протокола заседания от 31 марта, не сохранилось. Что же касается текста проекта резолюции, то он представляет собой промежуточный текст будущего постановления «О перестройке быта». Текст состоит из трех частей. Первая, это развернутая на 1,5 страницы вводная часть о переустройстве быта, трактующая его как «важнейшую задачу диктатуры пролетариата» [28]. Эта часть в окончательном тексте постановления будет сведена до двух первых абзацев. Вторая часть – критическая, шельмующая Н. Милютина, Ю. Ларина, Л.. Сабсовича. Третья – постановляющая, состоящая из 13 пунктов, предлагаемых к внесению в постановление ЦК ВКП(б).

Вторая и третья части в ходе окончательного редактирования, а может быть, и в результате заседания 31 марта, претерпевают сильные изменения. В частности, из окончательного текста постановления исчезает фамилия Н. Милютина, который до этого объявлялся одним из главных виновников шумного размаха компании по перестройке быта и дискуссии о соцрасселении. Именно поэтому в проекте резолюции ЦК его фамилия располагалась на первом месте, перед фамилиями Ларина и Сабсовича: «ЦК отмечает, что наряду с планомерным ростом массового движения за социалистический быт, имеют место крайне необоснованные, полуфантастические, а поэтому чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей (Н.А. Милютин, Ю. Ларин, Сабсович и др.) «одним прыжком» перескочить через те преграды на пути к социалистическому переустройству быта, которые коренятся, с одной стороны, в экономической и культурной отсталости страны, а с другой – в необходимости в данный момент максимального сосредоточения всех ресурсов на быстрейшей индустриализации для создания действительных материальных предпосылок для коренной переделки быта …» [29].

Любопытен тот факт, что Н.А. Милютин упоминается в проекте постановления с обоими инициалами, Ю. Ларин с одним (что вполне объяснимо, так как «Ю. Ларин» – это псевдоним Михаила (Ихил-Михл) Залмановича Лурье), а Сабсович вообще без имени-отчества.

То, что фамилия Милютина из последней редакции постановления была исключена, свидетельствует о том, что ему каким-то образом удалось оправдаться перед высшим партийным руководством и доказать (может быть, не без помощи А. Смирнова), что он не является главным виновником искажения генеральной линии партии в вопросе формирования среды обитания миллионов безвестных создателей военно-промышленного потенциала страны.

Серьезным изменениям подверглась и постановляющая часть проекта резолюции – из 13 пунктов в окончательном варианте осталось лишь 6, причем ни один из них не повторил в точности первоначальный вариант. Вот эти 13 пунктов:

«…ЦК постановляет:

1. Предложить СТО в 15-тидневный срок дать указания о правилах постройки новых городов, поселков и отдельных жилых домов для трудящихся. Эти указания должны предусматривать общественное обслуживание быта трудящихся [30] (прачешные, кухни, детские помещения и пр.) в соответствии с достигнутыми успехами хозяйственного развития страны. Эти правила должны также исходить из того, что запроектированное по плану 1930 г. количество жилой площади ни в коем случае не должно быть уменьшено, а средняя ее стоимость не должна быть увеличена.

2. Поручить СНК СССР изыскать дополнительные средства на жилстроительство в текущем году за счет экономии по Цустраху или иных источников на сумму не менее 20 млн. руб.

3. Поручить СНК СССР принять все меры к обеспечению жилстроительства на текущий год строительными материалами и необходимой рабочей силой.

4. Поручить СНК союзных республик принять необходимые меры к расширению и качественному улучшению работы коммунальных предприятий (водопровод, бани, прачешные и т.д.).

5. Предложить ВСНХ СССР обеспечить, начиная уже с 29/30 г., расширение производства предметов для обслуживания быта трудящихся (электричество, газ, вода, пар и т.п.). Предложить ВСНХ СССР обеспечить производство оборудования для строящихся механизированных прачешных, фабрик-кухонь и общественных столовых.

6. Обязать Наркомторг, Центросоюз и Нарпит разработать мероприятия по расширению общественного питания трудящихся, принять самые срочные меры к улучшению качества пищи в общественных столовых и возможно более полному охвату общественным питанием не только рабочих, но и членов их семей.

7. Предложить Центросоюзу совместно с ВЦСПС принять меры к усилению культурно-бытовой работы кооперации и провести строгие меры против использования культурно-бытовых фондов не по назначению.

8. Поручить Наркомторгу и Центрособзу организовать отпуск продуктов бытовым коммунам, общежитиям и коллективам по единой заборной книжке, а также доставку продуктов на дом.

9. Имея в виду существующий разнобой финансирования различных хозяйственно-бытовых предприятий хозорганами и профорганизациями, поручить НКТ СССР совместно с профорганизациями и кооперацией принять срочные меры к упорядочиванию этого дела и усилению финансирования дела перестройки быта.

10. Предложить ВЦСПС и СНК союзных республик предпринять совместно с соответствующими профорганами меры к увеличению количества детских площадок, яслей, садов, а также домов отдыха для взрослых рабочих (в том числе и для использования выходных дней) и других средств культурного отдыха (туризм и т.д.).

11. Возложить на Комиссию по перестройке быта при НК РКИ СССР наблюдение за выполнением настоящего постановления.

12. ЦК обращает особое внимание ВЦСПС и всех профорганизаций СССР на то, что работа по улучшению быта трудящихся и перестройка его на социалистических началах становится, наряду с руководством соцсоревнованием, важнейшей частью профсоюзной работы. ЦК отмечает, что органы НКТ в центре и на местах должны сыграть особую практическую роль в работе по перестройке быта трудящихся и что поэтому они должны внести в план своей дальнейшей работы разрешение задач по социалистической перестройке быта трудящихся.

13. Поручить Наркомпросам разработать систему подготовки кадров необходимых для общественного питания, воспитания детей, культурного отдыха и для других отраслей перестройки быта» [31].

Читатель может сопоставить их с шестью пунктами итоговой части Постановления ЦК ВКП(б) от 16 мая 1930 г. «О работе по перестройке быта», полностью приведенного в первой части статьи.

Марк Меерович. Фотография предоставлена автором

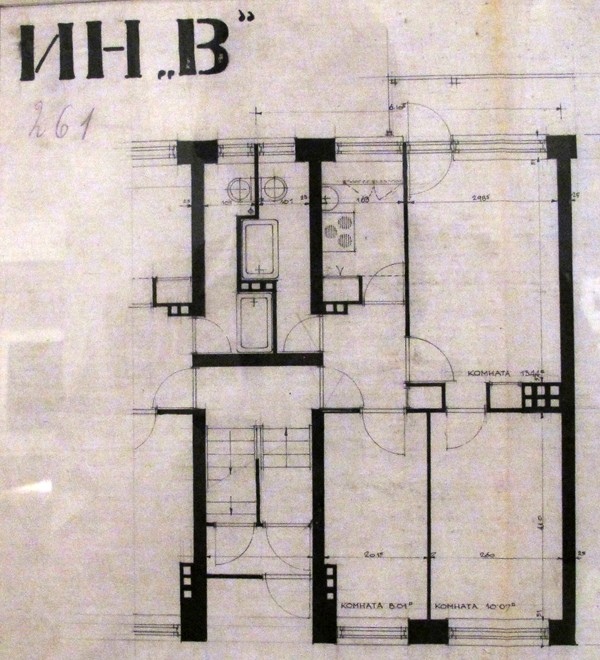

Магнитогорск. Дома с «индивидуальными» квартирами – «ИН-В» для квартала № 1. План типовой секции. 1931.

Источник: Выставка Ernst May. 1886-1970. Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main. 2011.

Сравнение показывает, что из проекта постановления исчезло все, что могло стать гарантией реального вложения государственных сил и средств в повышение комфорта среды обитания в существующих и возводимых поселениях. Государство категорически не желает брать на себя заботу о создании нового быта, отказывается гарантировать выделение средств на улучшение повседневного быта трудящихся – из проекта постановления исключается все, что прямо или косвенно могло бы явиться конкретным официально провозглашенным «государственным обязательством» по этому вопросу: «изыскать дополнительные средства на жилстроительство на сумму не менее 20 млн. руб.; обеспечить жилстроительство на текущий год строительными материалами и необходимой рабочей силой; обязать Наркомторг, Центросоюз и Нарпит разработать мероприятия по расширению общественного питания трудящихся, принять самые срочные меры к улучшению качества пищи в общественных столовых и возможно более полному охвату общественным питанием не только рабочих, но и членов их семей; Поручить Наркомторгу и Центрособзу организовать отпуск продуктов бытовым коммунам, общежитиям и коллективам по единой заборной книжке, а также доставку продуктов на дом; предпринять меры к увеличению количества детских площадок, яслей, садов, а также домов отдыха; разработать систему подготовки кадров необходимых для общественного питания, воспитания детей, культурного отдыха и для других отраслей перестройки быта» и т.п.

Остается до конца непонятным, почему члены комиссии А.П. Смирнова так ополчились на Ю. Ларина. Далеко не он один участвовал в дискуссии. Почему же именно его выступления и его активность, которая мало чем отличалась от выступлений и активности других участников, была столь резко осуждена? Причем, если в середине 1920-х гг. он был довольно крупной фигурой, то уже к концу 1920-х значительно утратил свой политический вес и влияние. Возможно, нападки на него были отблеском той войны, которую сталинское окружение вело с правой оппозицией и было обусловлено тем фактом, что Ю. Ларин являлся зятем Н. Бухарина. А возможно, гнев советской политической верхушки был вызван позицией Ю. Ларина, которую он неоднократно высказывал в публичных выступлениях, а письменно изложил в статье «Коллективизация быта в существующих городах», опубликованной в апреле 1930 г. в журнале «Революция и культура» (№7) в самый разгар дискуссии о соцрасселении. Статья, представляла собой стенограмму доклада Ю. Ларина в Комакадемии 22 февраля 1930 г. в котором он проповедовал такие методы внедрения «коллективного быта», которые способны были «неправильно» сориентировать рядовых коммунистов и комсомольцев в отношении проводимой властью политики формирования условий жизни и деятельности сталинской номенклатуры и вызвать их недовольство: «Фактическая обязательность (обобществленного быта – авторы) может быть применена лишь для двух групп. Во-первых, в города СССР имеется свыше 2 миллионов членов партии и комсомольцев. Вместе с иждивенцами это составит население более 4 миллионов человек, т.е. больше 10% всего населения городов (30 млн. чел.). Для этой группы фактическая обязатель¬ность коллективизации быта в силу давления партийного общественного мнения может быть проведена без колебаний. Это сразу создаст солидное ядро, вокруг которого может идти дальше коллективизация быта в городах, опираясь на опыт и пример передового ядра. Распространение на всех коммунистов и комсомольцев сделает этот опыт и пример достаточно массовым, чтобы он не прошел незамеченным. <…> Вторая группа городского населения, для которой определенные элементы коллективизации быта могут быть, если не в 1930 г., то позже, проведены фактически в обязательном порядке – это население вновь заселяемых домов, которые только предстоит строить. Такие дома с самого начала можно с будущего 1931 г. проектировать с общими кухнями, прачечными, яслями, детсадами (дома на 1930 г. уже почти все запроектированы и вряд ли удастся успеть внести много поправок). Кому это не нужно, кто не хочет, – может оставаться в старых домах. А жилплощадь в новых домах надо передавать в первую очередь тем, кто согласен на коллективизацию приготовления пищи, стирки, ухода за маленькими детьми» [32].

За Лариным имелась склонность к «смелым», утопическим проектам, в частности, он разрабатывал и пытался реализовать проект переселения всех евреев Советского Союза в Крым для занятий сельским хозяйством. Две деревни в северном Крыму даже были названы в честь Ларина – Ларино и Лариндорф. Но идея обязать всех членов партии принудительным образом отказаться от индивидуальных квартир была не просто курьезным пропагандистским призывом, она оказалась (скорее всего, совершенно непреднамеренно), направленной против сталинской политики распределения жизненных благ как средства поощрения служению партии и государству. На фоне этой политики, идеи, подобные ларинским, в верхах ничего кроме возмущения вызвать не могли.

Предложение Ю. Ларина проектировать, начиная с 1931 г. только обобществленное жилье полностью противоречило политике высшей власти использовать жилище в качестве средства стимулирования и принуждения к труду и служению государству. Эта политика предполагала не сведение типологии советского жилища к одному лишь типу – домов-коммун с обобществленным бытом, а напротив, разворачивание довольно широкой типологии жилища, в рамках которой основная масса трудового населения должна была обитать в «хороших, дешевых, удобных казармах», незначительная часть технических и прочих специалистов – в квартирах коммунального заселения, а партийно-советское руководство – в более комфортном жилище (причем, высшее – в отдельных квартирах или даже в коттеджах-особняках) [33].

Коттеджный поселок для руководства. Соцгород Чирчикстрой. Арх. Орлов Г.М., Лавров В.А., Тараканов М.И. Фото с натуры. 1930-е гг. Источник: Шасс Ю. Архитектура жилого дома. Вып.1. Поселковое строительство 1918-1948 годов. Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре.– М., 1951. – 200 с. Таблица 26.

Именно в этот период в руководстве страной вызревают те самые положения государственной жилищной политики, которые будут озвучены на июньском пленуме ЦК ВКП(б) 1931 г. в докладе Л. Кагановича – власть делает упор на проектирование богатых домов для начальства на главных магистралях существующих городов и соцгородов-новостроек. Пленум, на котором будет провозглашено ансамблевое оформление центральных площадей и улиц домами для начальства, состоится только через год, но уже сейчас, в начале 1930-х гг. тенденция награждения жилищем тех, кто беззаветно служит власти, «маркирования» жилищем их социально-должностного статуса, вызревает вполне отчетливо.

Призывы Ю Ларина подвергнуть всех коммунистов и комсомольцев «обязательности коллективизации быта» и принудительно переселить их в «дома с … общими кухнями, прачечными, яслями, детсадами», на фоне этой политики, вполне могут вызвать резкое раздражение и недовольство в высшем и даже среднем звеньях партийного руководства. Призывы Ю. Ларина прямо противоречат сталинской политике жизнеобеспечения номенклатуры, мешают проведению ее в жизнь и вредят правильному ее восприятию этой политики населением.

Можно предположить, что Ю. Ларин был ознакомлен с текстом проекта постановления комиссии А.П. Смирнова от 31 марта (а возможно, и со стенограммой заседания), в котором он был назван в качестве одного из главных виновников. Основание для подобного утверждения дает, хранящееся в архивных делах письмо Ю. Ларина на имя А.П. Смирнова, датированное 5 апреля 1930 г. Оно имеет подзаголовок – «материалы к проекту резолюции комиссии ЦК по коллективизации быта» [34]. В этом письме Ю. Ларин, стремясь снять с себя обвинения, основной причиной называет свои личные, не слишком приязненные взаимоотношения с А. Гольцманом, упоминая о своем давнем конфликте с ним по вопросам организации бытовых коммун. Именно в этом Ларин усматривает мотивы направленной на него критики со стороны Гольцмана. Ю. Ларин указывает на непоследовательность позиции Гольцмана в вопросах полного или частичного перераспределения зарплаты членов коммуны, что, по его словам, собственно, и явилось причиной необоснованных обвинений в его адрес [35].

Ларин указывает на предвзятость отношения Гольцмана к содержательной стороне его позиции: «При телефонном запросе моем тов. Гольцману, знает ли он обо всех моих выступлениях и на каком основании упомянул обо мне в написанном им проекте резолюции – т. Гольцман ответил, что он считался не с моими докладами, статьями и тезисам, а с тем обстоятельством, что в протоколе подкомиссии комиссии тов. Рудзутака не оговорено несогласие мое с тезисами тов. Сабсовича» [36].

Ю. Ларин также разъясняет ситуацию с его участием в составлении резолюции комиссии СТО по переходу на «непрерывку» (десятидневную непрерывную рабочую неделю с «плавающим» выходным – М.М.) и в отношении содержания проекта постановления СНК СССР: «Согласно поручению комиссии СТО по непрерывке мною 28 января был внесен в нее «Проект постановления СНК СССР об улучшении и коллективизации бытового обслуживания». Этот проект, кстати сказать, как легко проверить ознакомлением с его содержанием, не содержит в себе ни «последовательно-социалистических городов», ни удаления детей в особые «детские городки», ни стопроцентного обобществления и бытовых коммун, ни распределения мужей и жен по разным комнатам и т.п. Вместо этого в моем проекте были разные прозаические предложения об улучшении работ бань и прачечных, о порядке закупки продуктов бытовыми коллективами, о горячих завтраках в школах и об улучшении постановки дела в столовых, о дачном отдыхе и т.д.» [37].

Поясняет Ю. Ларин и ситуацию с разработкой проекта резолюции комиссии Рудзутака, открещиваясь от точки зрения Сабсовича: «Кроме моего проекта «об улучшении» в комиссию Рудзутака был внесен еще один проект по коллективизации быта тов. Сабсовича, который действительно содержал в себе немедленное полное обобществление в новых «последовательно-социалистических городах», изъятие детей в особые детские городки и т.п. вещи, большая часть которых впоследствии вероятно осуществится, но для которых по нашим средствам и другим обстоятельствам в 1930 г. еще не пришло время. Комиссия 13 февраля заслушала два доклада тов. Сабсовича и мой, по представленным нами каждым в отдельности тезисам, и приняла постановление. Из этого постановления видно, что ни мне, ни другим участникам не нужно было отмечать в протоколе согласие или несогласие с тезисами т. Сабсовича, т.к. постановлено только вынести эти вопросы на обсуждение масс, что не означает согласия, а только необходимость проработки вопроса… целесообразным поставить на обсуждение масс один сводный документ со всеми предложениями, более компактный, чем длинные тезисы обоих… Кстати сказать, имея в виду произведенное соединение тезисов моих и тов. Сабсовича для дискуссии в одни сводный материал и как бы предвидя могущие возникнуть в кого-либо недоразумения, я после этого на докладе своем в Коммунистической академии 22 февраля [38] при окончании доклада сделал специальное заявление о несогласии своем с тезисами тов. Сабсовича с просьбой занести это в протокол, и в протоколе заседания по этому поводу значится специальное постановление» [39]. Ю. Ларин очень надеется отвести от себя обвинения и исправить решение комиссии в свою пользу.

Письмо Ю. Ларина на имя А.П. Смирнова, его попытки оправдаться и его разъяснения о непричастности к перегибам в призывах по поводу коллективизации быта не дали никакого результата. В архивных материалах, также без указания даты, хранится еще один документ, под названием: «Проект. О работе по перестройке быта» [40], который представляет собой почти точный прототип окончательного текста постановления, и в котором фамилия Ларина, остается в списке «виновных», наряду с фамилией Сабсовича. Вероятнее всего, это и есть последний вариант текста, тем более, что на его титульном листе рукой А.П. Смирнова надписано: «В Оргбюро ЦК ВКП(б). Представляю на утверждение проект резолюции «О работе по перестройке быта» принятый комиссией. А. Смирнов» [41].

Можно предположить, что именно этот текст был рассмотрен на заседании Оргбюро по вопросу о перестройке быта, состоявшемся 16 мая 1930 г. [42].

Предложенный комиссией проект резолюции был принят Оргбюро со следующей резолюцией: «Предложенный комиссией проект резолюции утвердить, поручив окончательное редактирование т. Смирнову» [43].

Раздраженный тон постановления «О перестройке быта» вызван опасением, что пропаганда обобществленного быта создавала (или, по меньшей мере, способна создать) у населения беспочвенные надежды на то, что государство обеспечит ему беспроблемное бытовое существование. Но власть вовсе не стремилась к этому. Она была заинтересована, прежде всего, в том, чтобы поголовно заставить людей самоотверженно трудиться. И бытовые проблемы были ей на руку, так как, вверяя заводоуправлениям и руководству советских учреждений заботу о своих сотрудниках, она передавала им механизмы воздействия на трудовые массы, в числе которых, одним из наиболее мощных являлось предоставление крыши над головой. Вселяя в жилье, выселяя из жилья, улучшая бытовые условия передовикам производства или ухудшая в отношении лоботрясов и тунеядцев, предоставляя нормальные или повышенные пайки и суженный или расширенный спектр услуг, власть очень эффективно воздействовала на людей. За счет «быта» она получала возможность регулировать «трудовым поведением».

Обобществлять быт и создавать за счет государства уравнительную систему обслуживания, власть категорически не желает. Поэтому постановление «О работе по перестройке быта» официально отвергает идею обобществленного быта, отказывается от нее как от «вредного утопического начинания», отбрасывает любые предложения «перепланировки существующих городов и перестройки новых исключительно за счет государства», грозно называет их «уклоном» [44].

Самым примечательным в постановлении «О работе по перестройке быта» является, казалось бы, несущественная терминологическая подмена – словосочетание «обобществленный быт» в постановлении заменено на совершенно другое: «общественное обслуживание». В момент выхода постановления в стране одновременно функционируют три системы снабжения населения товарами и продуктами: а) обобществленный быт (в форме инициатив населения, самостоятельно объединившегося в бытовые коммуны), б) распределительная система, в) общественное обслуживание.

Распределительная система в СССР задавала принципиально иной характер товарооборота, нежели в капиталистических странах. Заметим, что здесь правильнее говорить не о «товарообороте», а о «продуктообороте» и «вещеобороте», так как «товар», как единица специфических процессов «товарообмена» с использованием «денег», отсутствовал и в концептуально-теоретических идеях творцов распределительной системы, и в практических действиях по ее созданию. За одну и ту же вещь или услугу представители разных категорий системы советского вещевого снабжения платили совершенно разные суммы, различающиеся подчас в десятки раз. Точно также и в закрытых столовых – «продуктовых распределителях», предлагалась еда по ценам, многократно различавшимся в зависимости от ранга и должностного статуса обслуживаемого.

Период НЭПа расширил товарный рынок, но не отменил принципов распределительной системы. Власть продолжала натуральное снабжение (распределение) рабочего населения продуктами и предметами первой необходимости, и, хотя товарно-рыночные отношения, возрожденные в этот период, вызвали переход в отдельных областях деятельности на денежные выплаты [45], государственного распределения «предметов питания и широкого потребления», осуществляемого через администрацию советских предприятий и учреждений [46] это не заменило. Более того, объем нормированного государственного распределения резко увеличился и стал воистину всеохватывающим. Особенно, начиная с 1929 г., когда волнами накатывающий голод заставил органы власти на территориях и руководство отдельных отраслей производства повсеместно вводить карточную систему.

«Общественное обслуживание» отличалось и от распределительной системы, и от обобществленного быта тем, что возвращало в повседневную жизнь товары и деньги. Власть перенаправляла свои усилия на формирование системы услуг, которые следовало покупать на заработанные собственным трудом деньги, а не получать бесплатно по разнарядке предприятий. Но эта ориентация в начале 1930-х гг. только-только вызревала, а «обобществленный быт» противоречил ей тем, что возлагал на плечи государства весь груз забот о повседневной жизни населения страны.

Раздраженность тона со стороны Оргбюро в его реакции на дискуссию о соцрасселении объясняется также тем недосмотром, который произошел по отношению к нижележащему эшелону правительственной власти. Причем, к такому ключевому органу, как ВЦИК. Неизвестно, что явилось причиной принятия соответствующих решений Президиума ВЦИК, но в полном соответствии с призывами Л. Сабсовича, 25 февраля 1930 г. он постановил: «В целях усиления коллективизации быта в уже существующих городских и поселковых домах в условиях, созданных непрерывкой и сменностью и для облегчения вовлечения женщин в производственную и общественную работу, признать необходимым разработать мероприятия, обеспечивающие создание бытовых коллективов по обобществлению обслуживания бытовых нужд» [47].

Необходимо заметить, что подобные распоряжения не были, как их потом назвали, «утопичным забеганием вперед». Это были разумные предложения, действительно учитывающие традиционный характер бытового уклада бывшего крестьянского населения и способные облегчить для людей повседневные тяготы продуктового и жилищного кризисов.

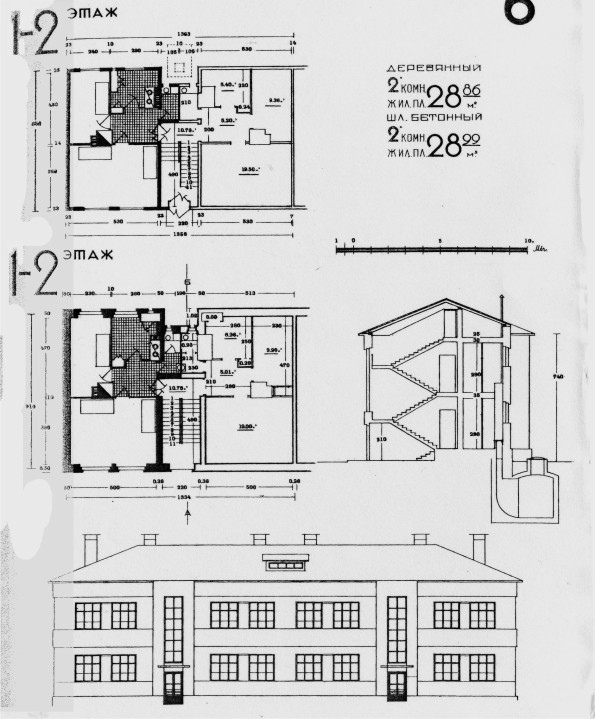

Секционный двухэтажный деревянный жилой дом, рассчитанный на покомнатно-посемейное заселение, рекомендуемый для массового строительства. 1929. Источник: Проекты рабочих жилищ. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства. – М., 1929. – С. 127.

Но они кардинально противоречили организационно-управленческой стратегии, которую высшее партийное руководство в этот период вырабатывало в отношении соцгородов-новостроек, существующих городов и, в конечном счете, всего городского населения страны. Противоречили в отношении предоставления коммунам особых прав владения и распоряжения жилищем – сосредоточение всех прав и ресурсов в руках заводоуправлений было недопустимым – власть не могла позволить коммунам располагать независимыми финансовыми возможностями и административными полномочиями. Противоречили в отношении приоритетного снабжения коммун продуктами – уравнительный характер существования коммуны противостоял иерархическому принципу устройства государственной распределительной системы. Противоречили и в отношении стабильности «трудо-бытовых коллективов» – эта форма соорганизации людей, на которую опирались партийно-административные органы управления, как оказалось, в результате текучки очень скоро переставала быть «трудовой», а оставалась лишь «бытовой» и, тем самым, лишала власть в лице администрации промышленного предприятия или советского учреждения возможности какого-либо организационно-управленческого воздействия на сотрудников.

Рассогласование политической направленности общегосударственных программ, формируемых, с одной стороны, в Политбюро ЦК ВКП(б) и, с другой, законотворческих инициатив, осуществляемых другими органами государственной власти, в частности, Президиумом ВЦИК, было недопустимо в рамках единой централизованной машины тоталитарного управления государством. Постановление «О работе по перестройке быта» решительно исправляло эту ошибку.

Постановление «О перестройке быта» рассматривается архитектурной историографией в качестве одного из ключевых партийных распоряжений в истории советской архитектуры. Считается, что с него началось сворачивание деятельности архитектурного авангарда, завершившееся выходом 23 апреля 1932 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» [48], запретившем самостоятельную деятельность каких-либо творческих объединений. Постановление «О перестройке быта» широко цитируют, на него указывают, его приводят, буквально, во всех научных трудах и учебниках, посвященных данному периоду. Делая, при этом ссылку на первоисточник – газету «Правда» № 146, где 29 мая на стр. 5 оно было опубликовано. Со ссылкой на «Правду» его цитирует журнал «Современная архитектура» № 1-2 за 1930 г. [49] (при этом, заметим, ошибочно указывая № 145, а не № 146). Со ссылкой на «Правду» его цитирует Вигдария Эфраимовна Хазанова в своей уникальной фундаментальной работе «Советская архитектура первой пятилетки. Проблемы города будущего» [50].

В обоих случаях, как и в окончательном тексте проекта постановления в качестве основных виновников (за исключением необъяснимым образом избегнувшего публичного порицания Н. Милютина) названы «отдельные товарищи»: «Сабсович, отчасти Ларин и др.». Эта же формулировка приведена в книге Н.А. Милютина «Соцгород» [51], где также процитирован текст постановления (правда, без указания на первоисточник). Эта формулировка кочует из издания в издание.

И здесь начинается самое удивительное!

Оказывается, в тексте постановления «О перестройке быта», опубликованном в «Правде», написано по-другому – не «Сабсович, отчасти Ларин», а «Ю. Ларин, Сабсович и др.».

Казалось бы, какая разница? Ну, перепутали, ну, переставили фамилии. Но, мы знаем, что перепутать последовательность фраз, слов или даже букв, а уж, тем более, фамилий в тексте постановления Центрального Комитета партии было абсолютно немыслимо, а переставить – тем более. Изменение простой запятой в партийно-правительственном постановлении, даже не грозившее искажением смысла, уже в этот период являлось тяжким преступлением, сулившее виновнику страшные кары, а самостоятельно поменять местами фамилии мог только сумасшедший. Но таких к партийным документам и правительственным бумагам не допускали.

Этот таинственный загадочный факт искажения текста партийного постановления, ключевого для истории советской архитектуры, кажется невероятным и чрезвычайно интригующим. Как подобное стало возможным? Вигдария Эфраимовна могла и не заглянуть в страницы первоисточника – газету «Правда», доверившись тексту, опубликованному в «Современной архитектуре». Но редколлегия журнала «Современная архитектура», выпуская через месяц с небольшим, в самом конце июня – начале июля 1930 г. сдвоенный номер журнала (№ 1-2), не могла не процитировать текст постановления строго по первоисточнику. Она обязана была это сделать. И ошибиться никак не могла. Да и Николай Александрович Милютин не мог позволить себе самовольно переврать партийный документ. Что произошло? Когда и почему Сабсович и Ларин в тексте постановления поменялись местами? Кто осмелился изменить решение всемогущего ЦК ВКП(б)?

Ответ на этот вопрос чрезвычайно важен для понимания функционирования советского механизма управления сферой архитектурно-градостроительной деятельности. Для уяснения того, как принимались партийные решения, обращенные, в том числе, и к архитекторам. Как осуществлялась кадровая политика и как решения, выработанные на Старой площади, изменяли творческую направленность советской архитектуры. Эти вопросы ждут своего исследователя.

Итак, что же произошло?

С выходом постановления «О перестройке быта», публичная дискуссия прекращается, но ее участники продолжают доказывать свою правоту. Так, например, М. Охитович выступает на диспуте 16 ноября 1930 г. в редакции газеты «Комсомольская правда». Н. Милютин, несмотря на реальную угрозу публичного порицания, которая только что миновала его, издает во второй половине 1930 г. свою, ставшую знаменитой, книгу «Соцгород». Не заканчивается с выходом постановления и история Ю. Ларина. Понимая, насколько опасно для его карьеры публичное осуждение его деятельности и привыкший бороться до конца, он сразу после выхода в свет и опубликования в «Правде» постановления «О перестройке быта», направляет в Политбюро ЦК ВКП(б) письменный протест. Этот протест рассматривается на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 15 июня 1930 г., т.е. почти ровно через месяц после принятия Огрбюро постановления «О перестройке быта» [52]. Стенограмма этого заседания отсутствует. Политбюро принимает решение передать вопрос на рассмотрение того органа, где он первоначально и прорабатывался – в Оргбюро.

Оргбюро собирается на свое заседание на следующий день – 16 июня, день в день ровно через месяц, после принятия постановления, против которого Ю. Ларин подал свой протест [53]. Содержание этого заседания также неизвестно – стенограммы не обнаружено. Не удалось пока найти и текста решения. Но, скорее всего, в ходе разбирательства на Оргбюро Ларину удается доказать свою «невиновность» – снять с себя обвинения в искажении линии партии. Правда, не полностью, а лишь частично. Потому, что в списке тех, кто осуществляет «чрезвычайно вредные попытки … «одним прыжком» перескочить через преграды на пути к социалистическому переустройству быта» он остается. Но оказывается на втором месте, после Л. Сабсовича, который перемещается на первое. Причем, фамилия Ларина обретает «смягчающую» формулировку «отчасти».

Итак, вместо, первоначального проекта текста постановления: « … чрезвычайно вредные, попытки отдельных товарищей (Н.А. Милютин, Ю. Ларин, Сабсович и др.) «одним прыжком» перескочить …» [54], вместо официально опубликованного текста: « … чрезвычайно вредные, попытки отдельных товарищей (Ю. Ларин, Сабсович и др.) …» [55] в конечной редакции появляется другая формулировка: « … чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей (Сабсович, отчасти Ларин и др.) … ». После этого текст постановления начинает существовать и широко цитироваться уже в этом новом, исправленном виде.

Каким образом, посредством какого механизма рассылки документов, через месяц после принятия и опубликования официального текста постановления, хождение и распространение получает новый, исправленный текст? Каким путем он достигает руководителей творческих группировок, чиновников государственного аппарата и прочих должностных лиц? Как, вообще, постановления высших органов власти, не публикуемые в широкой печати (а второй текст постановления нигде в тот период не был опубликован), поступают в инстанции, в руки тех начальников, которые должны им руководствоваться? Как быстро архитектурные чиновники разных уровней получают директивы свыше и за счет каких управленческих связей они транслируют эти директивы исполнителям на нижележащие уровни административного аппарата? Насколько полно, последовательно и точно удается их передавать? Эти вопросы все еще ждут своего ответа.

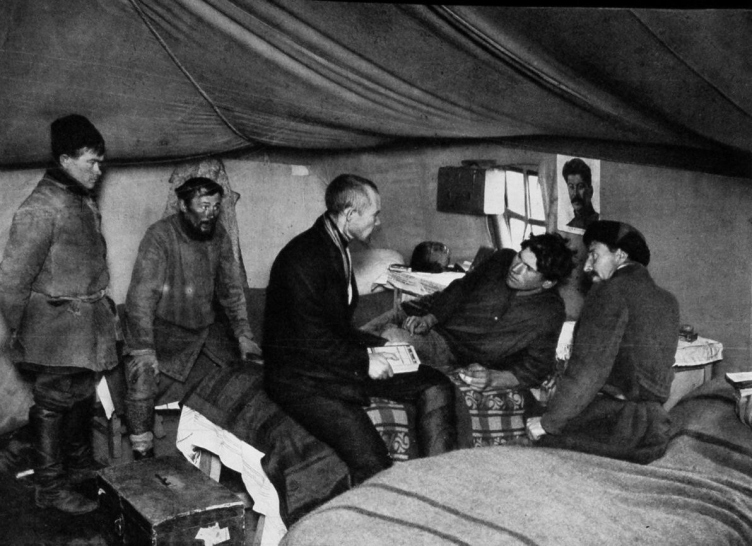

Палаточный лагерь строителей Магнитогорского металлургического комбината. (фотография датирована началом 1930-х гг.)

Источник: // USSR im bau. 1932. № 1.

Но в истории запрещения дискуссии о соцрасселении, кроме этих вопросов, до сих пор остается много и других неясностей. Непонятно, каким образом Н. Милютину удалось избежать публичного партийного обличения в качестве главного виновника. Нет ответа на вопрос о судьбе Л. Сабсовича. Как и на вопрос о судьбе не упомянутого в постановлении другого основного зачинщика дискуссии – дезурбаниста М. Охитовича. Что произошло с ними и их идеями после выхода постановления «О перестройке быта»? Драматическая судьба Михаила Охитовича приоткрыта чуть больше. Но об этом в отдельной статье.

<< начало статьи

ПРИМЕЧАНИЯ

[27] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 851. – 232 л., Л. 55.

[28] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 851. – 232 л., Л. 56-60.

[29] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 851. – 232 л., Л.57.

[30] В тексте слова «общественное обслуживание быта трудящихся» выделены, подчеркиванием красным карандашом – М.М.

[31] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 851. – 232 л., Л.58-60.

[32] Революция и культура. № 7. 1930. С. 54–55

[33] Меерович М.Г. Типология массового жилища соцгородов-новостроек 1920-1930-х гг. [электронный ресурс] / М.Г. Меерович // // Архитектон: известия вузов - 2010. - #31. 3,0 п.л. - режим доступа: http://archvuz.ru/numbers/2010_3/012 – на русс. яз.

[34] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 861. – 194 л., Л. 42-45-об.

[35] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 861. – 194 л., Л. 42-об.

[36] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 861. – 194 л., Л. 44.

[37] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 861. – 194 л., Л. 44-44-об.

[38] Имеется в ввиду доклад, о коллективизации быта, сделанный Ю. Лариным в стенах Комакадемии 22 февраля 1930 г. Позднее, доклад был изложен в статье «Коллективизация быта в существующих городах» (Ларин Ю. Коллективизация быта в существующих городах // Революция и культура. 1930. № 7. с. 54-62).

[39] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 861. – 194 л., Л. 44-об-45.

[40] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 851. – 232 л., Л. 52-54.

[41] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 851. – 232 л., Л. 52.

[42] На заседании присутствовали: члены Оргбюро ЦК ВКП (б): т.т. Бубнов, Гамарник, Догадов, Кубяк, Москвин, Смирнов, Угланов; кандидат в члены ОБ: т. Шмидт; члены ЦК ВКП: т.т. Жуков, Чудов, Шварц; кандидаты в члены ЦК: т.т. Криницкий, Леонов, Рютин; от ЦКК ВКП: т.т. Калашников¸ Коротков, Ройзенман, Шкирятов; заведующие отделами ЦК: т.т. Булатов, Каминский, Савельев, Самсонов, Стецкий; заместители заведующих отделами ЦК: т.т. Зимин, Каценеленбоген, Меерзон, Низовцев, Розенталь, Пшеницын; ответственные инструкторы ЦК: т.т. Амосов, Каспаров, Попок, Прищепчик; помощники секретарей ЦК: т.т. Ащукин, Левин, Могильный; от «Правды»: т.т. Мальцев, Попов.

[43] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 851. – 232 л., Л. 1.

[44] О работе по перестройке быта … Указ. соч. С. 118.

[45] СУ РСФСР. 1921. № 59. ст. 394; СУ РСФСР. 1921. № 76. Ст. 617

[46] СУ РСФСР. 1921. № 62. ст. 453; СУ РСФСР. 1921. № 67. Ст. 513.

[47] Цит. по Ларин Ю. Коллективизация быта в существующих городах // Революция и культура. 1930. № 7. С. 56.

[48] Партийное строительство. 1932. № 9., С.62.

[49] Современная архитектура. 1930. № 1-2., С. 3

[50] Хазанова В.Э. Советская архитектура первой пятилетки. … Указ. соч., С. 105.

[51] Милютин Н.А. Проблема строительства социалистических городов. Основные вопросы планировки и строительства населенных мест. Государственной издательство. М.-Л., 1930. – 84 с., С. 82.

[52] В заседании участвуют: члены Политбюро ЦК ВКП (б): т.т. Ворошилов, Калинин, Куйбышев, Молотов, Рудзутак, Рыков, Сталин; кандидаты в члены Политбюро: т.т. Каганович, Микоян, Сырцов; члены ЦК ВКП (б): т.т. Акулов, Бадаев, Догадов, Жуков, Квиринг, Кржижановский, Кубяк, Лобов, Ломов, Менжинский, Рухимович, Смирнов, Стецкий, Стрижевский, Сулимов, Углавнов, Уханов, Шмидт: члены президиума ЦКК: т.т. Енукидзе, Ильин, Лебедь, Жданов, Каминский, Киселев, Криницкий, Локацков, Межлаук, Орджоникидзе, Павлуновский, Розенгольц, Сольц, Шкирятов, Яковлев, Янсон, Ярославский.

[53] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 860. – 193 л., Л.5.

[54] РГАСПИ Ф.17, Оп.113., Д. 851. – 232 л., Л.57.

[55] Правда. № 146 от 29 мая 1930 г., С.5.

<< начало статьи