Меерович Марк Григорьевич,

доктор исторических наук, кандидат архитектуры,

член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук,

член-корреспондент Международной академии архитектуры,

профессор Национального исследовательского

Иркутского государственного технического университета

доктор исторических наук, кандидат архитектуры,

член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук,

член-корреспондент Международной академии архитектуры,

профессор Национального исследовательского

Иркутского государственного технического университета

На сегодняшний день человеческая цивилизация сформировала два принципиально разных пути принятия планировочных решений. Условно назовем один из них административно-управленческим; второй – демократическим.

Советская вертикаль

В СССР все процессы градостроительства происходили исключительно по инициативе и с разрешения власти. Сама урбанизация, инициированная советской индустриализацией 1930-х гг., имела «искусственно-принудительную» природу.

За годы советской власти сформировались не только очень специфические условия градостроительной деятельности, но и особые, очень специфические типы мышления и деятельности архитекторов-градостроителей. Подчеркну – совершенно иные, нежели на Западе. Это был путь сверху – вниз. И характерной чертой этого пути было то, что в СССР все основные градостроительные решения принимались без участия тех, для кого они принимались.

Какой будет планировочная структура, решали не архитекторы (и уж, тем более, не жители), а власть. Будут ли здания городской администрации расположены в одном или в нескольких центрах, должны ли улицы городов быть криволинейными или прямолинейными, а жилые кварталы прямоугольными, а также то, что застройка должна располагаться по периметру, а не торцами домов к улице – все это решала власть.

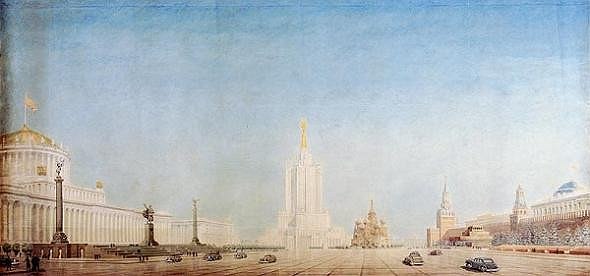

Планировочные решения по многократному расширению площадей для будущих грандиозных народных шествий, единолично принимаемые советской властью. Источник: Последняя высотка, nnm.ru/blogs/kryaker41/poslednyaya-vysotka/

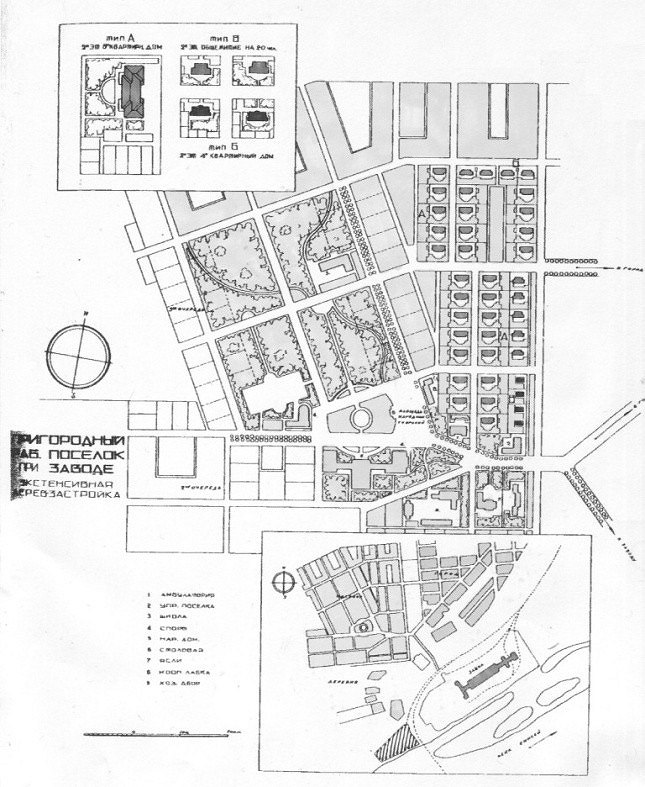

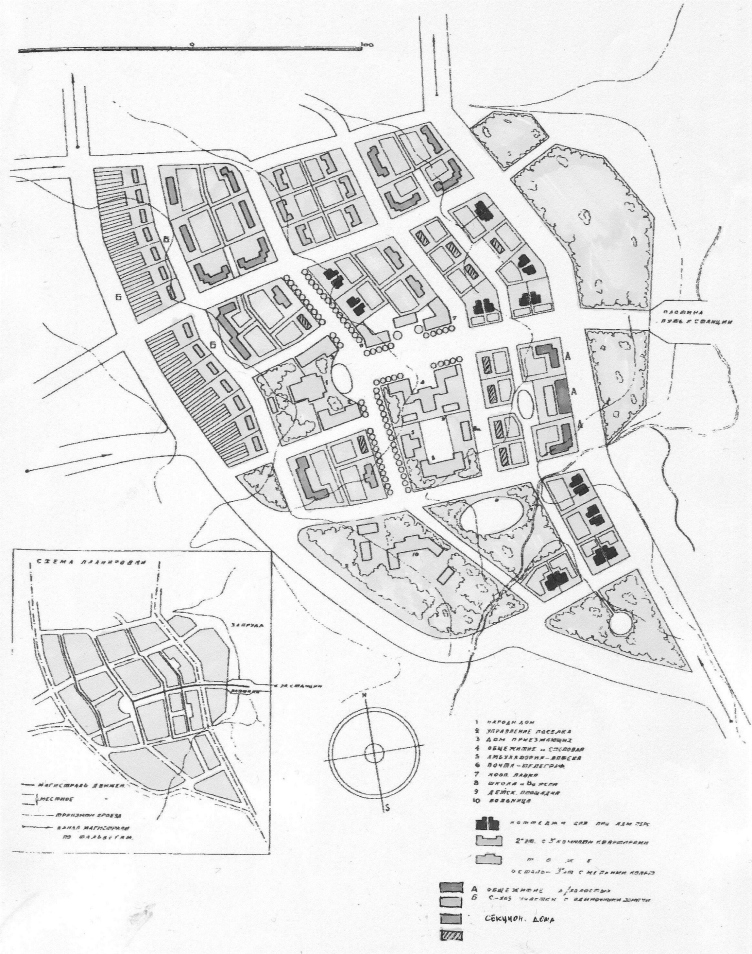

Планировка социалистического поселения. Проекты, рекомендуемые к практической реализации. Цекомбанк. 1928-1929 гг. Источник: Проекты рабочих жилищ. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства. М. 1929. – 270 с., С. 107, 109.

Планировка социалистического поселения. Проекты, рекомендуемые к практической реализации. Цекомбанк. 1928-1929 гг. Источник: Проекты рабочих жилищ. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства. М. 1929. – 270 с., С. 107, 109.

Содержание градостроительного решения предопределяли единое народнохозяйственное планирование; централизованное финансирование; лимитированное материально-техническое снабжение; принудительные формы организации внутригородской жизни и деятельности; полный запрет частного предпринимательства в городском хозяйстве и введение взамен него тотальной распределительной системы снабжения продуктами, вещами, услугами; отсутствие рынка недвижимости, взамен которого существовала государственная система предоставления работающему населению жилищ; отсутствие реального самоуправления развитием территорий.

Огромную роль играла система нормативных показателей, регулировавших плотность застройки, баланс территории и показатели стоимости строительства. Их нельзя было изменить никакими аргументами.

В 1920-е гг. начали складываться урбанистические постулаты, которые потом многие годы просуществовали в СССР в неизменном виде:

- советский город – это всегда поселение при производстве (разновидность «рабочей слободы»);

- численность населения в советском городе рассчитывается заранее, принудительно комплектуется, а затем строго регулируется за счет записи в паспорте о месте жительства («прописка»), которую можно менять лишь с согласия начальства;

- поселение всегда имеет один главный центр, в котором расположены здания власти и главные общественные здания;

- типология жилища, определяется не желанием людей или творческой фантазией архитектора, а нормативами стоимости 1 кв. метра, показателями расхода материалов и проч.; она была абсолютно безразлична конкретному человеку с его индивидуальными потребностями;

- социальный заказ отсутствует, потому, что цели, задачи и содержание проектной деятельности, стратегии и реализационные возможности определял и диктовал единственный «заказчик» – советское государство;

- и т.д.

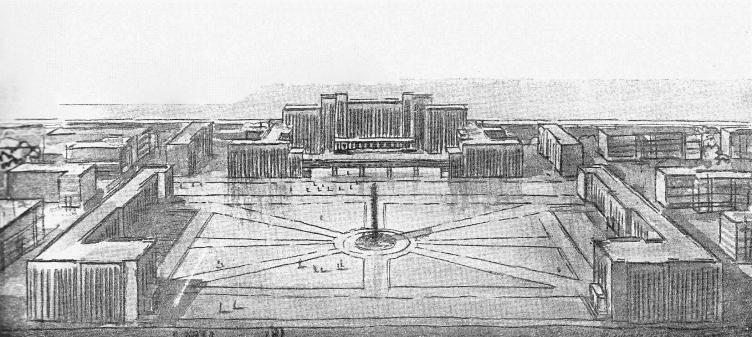

Типичный центр советского города. Сталинград. арх. Лангбард И.Г. Перспектива центра города со стороны Волги. 1933.

Источник: Ежегодник Ленинградского общества архитекторов-художников. Л. 1935. № 14. - 275 с., С. 88,89

Вся урбанизация в СССР, начиная с 1929 г. – с первой пятилетки, представляла собой искусственный, целенаправленно осуществляемый процесс. Основной задачей, новой пространственной конструкции страны, большевики считали «обеспечение экономического сжатия пространства». Достигалась это за счет «магистрализации» (оптимизации транспортной сети, повышения скорости движения и провозоспособности) и «агломерирования» (т.е. повышения доли экономически коротких связей в производственных процессах и расселении).

Даже не подозревая о наличии термина «агломерация» (да его и не существовало в тот период), советская власть, в точном соответствии с ее принципами (которые будут сформулированы много позже – через тридцать лет), создавала в базовых ареалах расселения крупные урбанизированные территории.

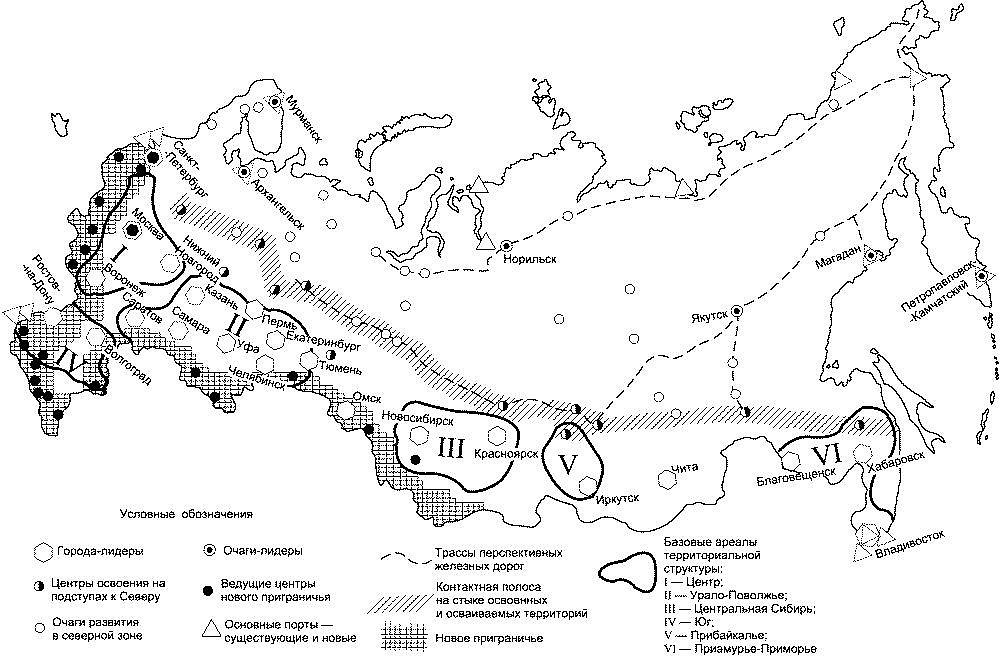

Очаги индустриального развития СССР. Источник: Лаппо Г.М. Территориальная структура России в начале XXI века, http://geo.1september.ru/article.php?ID=200203304

Советская власть была уверена, что без урбанизации ей не удастся решить задачу индустриального развития страны. В итоге, советская урбанизация была, с одной стороны, следствием развития военной индустрии, а, с другой, ее условием. Они сгоняла на пустые места, в города-новостройки, прежде всего, бывших крестьян, но не только их, а и другие очень разные группы населения, превращая всех их в очень своеобразную в социально-культурном отношении, группу «люмпен-горожан», стремительно растущую в своей численности.

Этот процесс – «искусственно-принудительной ускоренной урбанизации», продолжался на протяжении всего советского периода и в показателях урбанизации Россия сегодня даже обгоняет многие страны, индустриально оказавшиеся развитыми значительно лучше нас.

В послеперестроечный период ситуация в российском градостроительстве резко изменилась. Но во многих аспектах, Россия по-прежнему идет «особым» путем. В частности, в идеологии управления городами, советские постулаты дожили до нашего времени, практически, в неизменном виде – до сих пор подавляющее большинство депутатов и руководителей муниципальных образований уверены, что главный источник существования и развития поселений – это производство. Сегодня городская среда российских поселений развивается не по законам реализации планировочных решений, а по факту наличия средств в городском бюджете, после того, как он «распиливается» на ежегодные коррупционные ремонты дорог или закупку уборочной техники, которая тут же ломается и т.п.

Кое-кто называет «послеперестроечный период» – период конца 1990-х начала 2000 гг. – «расцветом планировочной свободы». Подчеркивая тот факт, что диктат центральной власти исчез, а общегосударственные нормативы и предписания стали необязательными. Внешне, действительно, это выглядело именно так. Но при этом нормативы советского времени гарантировали наличие в городе крупных массивов зелени, наполнение городской среды минимально необходимым набором функций – парковками, спортплощадками, рекреационными зонами, детскими игровыми зонами и прочими объектами, без которых невозможно комфортное существование в городской среде. Советский архитектор, опираясь на нормативы, профессионально отвечал за качество городской среды, выполняя важную социальную функцию.

В «послеперестроечный период», пока шла борьба между центральной властью, выстраивающей вертикаль подчинения себе, и местными властями, отстаивающими свои права на управление своими кусочками территории, российские города получили: а) разрушение логики существовавшей планировки за счет точечной бессистемной застройку всех возможных и невозможных городских земель; б) тотальное уничтожение общественных пространств; в) хаотичный и безудержный рост поселений-сателлитов, как правило, неблагоустроенных и совершенно не обеспеченных объектами обслуживания; г) стихийное расползание территорий городов, д) развал инженерной и транспортной инфраструктур и проч.

Стихийное возникновение полублагоустроенных поселений-сателлитов на хаотично отводимых пригородных землях. Источник: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1081763&page=3

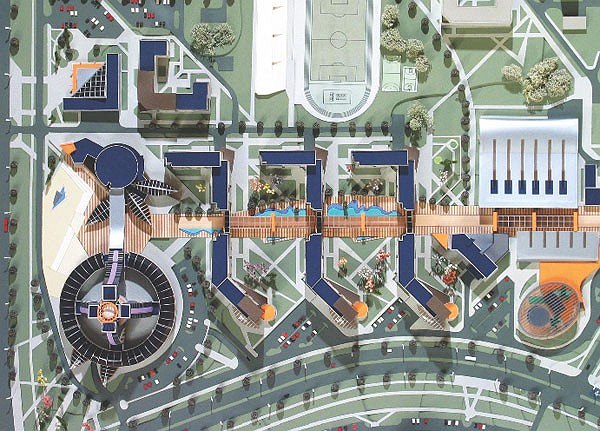

Все это происходило на фоне массового попадания и архитекторов, и, уж тем более, заказчиков, в русло пленительной моды на «планировочную живопись». Полное отсутствие социальной проблематики и установки на решение социальных и культурных проблем, погоня за внешней привлекательностью, «визуальной экстравагантностью» и «эксцентризмом планировочных схем» стали характерными признаком практически всех планировочных работ последнего десятилетия.

Художественно-композиционный подход к проектированию («планировочная живопись»). Источник: http://ais.by/sites/default/files/images/2007_5/Pg_40_im_0003.jpg

Сегодня всё продается и все покупается. Каким быть городу сейчас, решают не специалисты, а коррупционная система, воспринимающая городскую территорию исключительно как неиссякаемый источник для обогащения местных элит, чиновников и их приближенных. Города оказываются разорванными на клочки – территории, хаотично застраиваемые теми, кому удалось выторговать их у мэрии или перекупить у более удачливых спекулянтов землей. Все чаще звучат обвинения в адрес городских властей в том, что те препятствуют разработке и принятию всего комплекса документов территориального планирования и постоянно принуждают планировщиков перерабатывать генпланы только для того, чтобы задним числом ввести в них неправомерно и «втихаря» осуществленные землеотводы.

Принципам советского градостроения сегодня ничего не предложено взамен. В современной России практически не выдвинуто ни одного внятного, однозначно трактуемого тезиса, способного их заменить. Сегодня отсутствует градостроительная концепция, в рамках которой могли бы эффективно существовать и развиваться постсоветские города.

Сегодня в российской профессии планировщика соседствуют, довольно плохо уживаясь друг с другом, три составные части: а) демократические основания, законодательно заложенные Градостроительным кодексом;

б) «советское» по своей природе профессионально-идеологическое представление о миссии архитектора в социуме – о том, что «профессионалы лучше всех знают, что нужно населению» (и это убеждение, замечу, сегодня во многом вполне справедливо);

в) реальные механизмы принятия решений извне – из-за границ сферы планировочной деятельности – в эшелонах власти, а также механизмы принуждения, заставляющие разработчиков документов территориального планирования визуализировать и воплощать эти «чуждые» решения.

Нежелание осознать и изменить это положение проистекает из полной убежденности местной и центральной власти в том, что кроме власти нет и не может быть иного «субъекта» управления поселениями; в том, что никто, кроме власти, не способен решать текущие проблемы и ставить перспективные задачи развития территорий. И с каждым годом в России роль власти в вопросах территориального развития усиливается. Власть, абсолютно точно так же, как это было в советский период, остается главным заказчиком – единственным диктатором урбанистических стратегий.

Западная горизонталь

Западный путь был и до сих пор остается кардинально иным. Потому, что он основан на иной законодательной базе, на иной роли самого закона в повседневной жизни людей и городских сообществ. Этот путь является проявлением волеизъявления жителей, объединенных в соседские общины и территориальные общности различного масштаба. Этот путь опирается на реальный социальный заказ и на реальное мнение конкретных (а не статистически абстрактных) жителей, имеющих своих реальных, а не фиктивных представителей – депутатов, выражающих их интересы на деле.

Западный путь – это путь в направлении, противоположном советскому. Пусть снизу – вверх. Это путь, на котором урбанистические процессы естественным образом инициируются снизу. В его рамках парадигма проектного мировоззрения основана на утверждении индивидуального подхода к каждому городу. В этой парадигме участие населения стремится к максимуму. А влияние местных властей сводится к предельно возможному минимуму. И власти не возражают.

* * *

Здесь начинается самая острая, спорная и самая неочевидная часть моих наблюдений и соображений. Их я выношу на ваше обсуждение.

Сегодня современный Восток (Китай, арабские страны, Россия, среднеазиатские государства – осколки прежнего СССР, Индия и др.) – это очень специфическое правовое пространство принятия градостроительных решений. В нем потребитель лишен каких бы то ни было прав влиять на планировочные вопросы. Это то место, где «восточная» вертикаль власти и нежелание отдавать населению даже крохотные частички функции городского управления, сплетается с надеждой властей всех уровней на благотворное влияние «западного» творческого начала. Власть искренне уверена, что придут западные архитекторы и сделают все также комфортно и рационально, как на Западе. Но они получают право прийти в эти страны при определенном условии – они должны исполнять пожелания власти. Т.е. при условии полного забвения «западных» законодательных и социальных основ и полного отрицания демократических процедур волеизъявления горожан.

Современный специалист-планировщик, попадающий в плен этих условий, оказывается в своеобразной ситуации. Он ничем не ограничен и ничем не мотивирован, кроме одного – сделать так, чтобы угодить заказчику. Или же специалист-планировщик оказывается в полной зависимости от инвестора, который в странах Востока, в свою очередь, полностью зависим от власти. В результате, позиция специалиста-планировщика оказывается очень схожей с лакейским вопросом «чего желаете».

Большинство современных «восточных» проектов, выполненных европейскими и американскими архитекторами, не решают никаких социальных задач. Возьмем, например, Китай. Кто-то предлагает возводить здесь 200-300 метровые небоскребы, не отвечая на вопрос – зачем они нужны и игнорируя тот факт, что стратегия строительства высотных жилых и общественных зданий противоречит экономической целесообразности и экологической парадигме. Кто-то проектирует низкоплотную обособленную застройку европейско-американского типа, не обращая внимания на то, что она разрушает традиционную социально-организационную основу китайского общества – локальную соседскую общину (которая в Китае обозначается понятием «низовая демократия городских жителей» – аналог российскому термину «территориальное общественное самоуправление»). Кто-то лишь «оформляет» застройкой прямолинейные магистрали, не замечая, при этом, климатических проблем, возникающих в результате того, что многокилометровые «аэродинамические трубы застройки» инициируют зарождение штормовых ветров, резко ухудшающих условия повседневного обитания.

г. Шеньчжень (Китай). Городские магистрали, устроенные без учета климатических особенностей местности. Источник: http://www.galerie-clairefontaine.lu/gcf_site/Bialobrzeski%20/pages/bialobrzeski%20Shenzhen.htm; Фото автора

Проекты планировки, утратившие культурный смысл места и времени и лишенные социального содержания с неизбежностью превращаются в «монтаж визуальных цитат». Например, авторы проекта Гаоцяо – нового города-спутника Шанхая (arch. Ashok Bhalotra, Wouter Bolsius), предлагают «в центре зоны отдыха построить «город-форт», окруженный бастионами и рвом. Они считают, что он будет «напоминать идеальные города эпохи Возрождения». Но авторы не поясняют, зачем нужно подобное «напоминание» населению современного Китая?

г. Гаоцяо (Китай). Концепция генплана. Источник: Проекты-победители закрытых международных конкурсов в Китае в 2001-2002 // Проект International. 2004. № 7., с. 88- 120, С. 117.

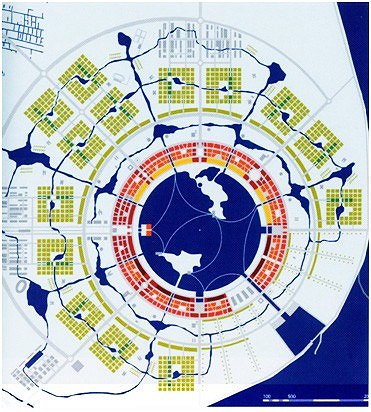

Другие авторы предлагают превратить Пуцзянь – еще один город-спутник Шанхая – в «итальянский» город (arch. Audusto Cagnardi, Vittorio Gregotti). Третьи авторы (arch. Meinhard von Gerkan, Nikolaus Goetze) предлагают уподобить планировку еще одного спутника Шанхая – города Лучао, в подобие «кругов волн, расходящихся от упавшей в воду капли».

г. Лучао (Китай). Генеральный план. Источник: Проекты-победители закрытых международных конкурсов в Китае в 2001-2002 // Проект International. 2004. № 7., с. 88- 120, С. 107.

Но ни авторы, ни заказчик (городские власти) не отвечает на вопрос: зачем в китайской провинции нужно строить «голландский» или «французский» город? Никто не пытается доказать, что социальные процессы жизни в современном Китае, или в Китае завтрашнего дня, выраженные через планировку поселения, подобны «волнам от падения чего-либо в воду».

И никто не ставит перед собой задачу дать ответ на самый главный вопрос: «Каким должен быть современный, именно, китайский город?». Какие специфические социальные процессы, происходящие в китайском обществе, должны быть выражены и закреплены в архитектуре и планировке городов? Какие существуют специфические тенденции и следует ли планировочно способствовать их развитию или, напротив, необходимо целенаправленно противодействовать им, сознательно изменяя курс развития урбанизированных территорий? Какая среда обитания завтрашнего дня должна создаваться сегодня, чтобы выступать образцом для органов власти и жителей стран «Востока»?

Итог

Сегодня в отношении стран, переживающих урбанистический рост и, одновременно, крах системы управления средой обитания, одинаково не подходит ни один из двух существующих подходов к территориальному планированию. Ни западный, основанный на демократическом волеизъявлении населения; ни «советский», основанной на централизованном административном управлении.

Участие городских и региональных планировщиков в развитии городов в странах современного Востока должно опираться сегодня на совершенно новые знания, профессиональную идеологию, теорию управления процессами урбанизации и социально-ориентированную философию разработки документов территориального планирования, адекватные для городов Востока.

Стратегия для этих городов должна быть основана не только и не столько на удержании разрастания городов, сколько на определении «природы» урбанизации: например, должны ли города расти вверх или обосабливаться в локальные среднеэтажные поселения; какой должна быть мера «партийно-государственного принуждения» к ограничению роста урбанизированный территорий и какими должны быть финансово-экономические механизмы регулирования численности населения городов и т.п.

Стратегия для этих городов должна быть основана не только и не столько на исправлении экологии (хотя это очень важно) или на социально-реформаторских идеях преобразования общества (что также актуально). Ей недостаточно опираться на теории Джеймс Джекобс, Кевина Линча, Эбизенера Говарда, Патрика Аберкромби, Норберга Шульце, Кристофера Александера, Ильи Лежавы, Алексея Гутнова и др.

При этом должен учитываться тот факт, что в этих странах:

- во-первых, централизованная административно-командная система не способна выступать в роли «полноценного» заказчика, так как, будучи абсолютно отрезанной от общества, она не заботиться о населении, а диктует проектировщикам лишь те стратегии принятия решений, которые выгодны (в том числе и экономически) только ей самой;

- во-вторых, рыночный либерализм, не ограниченный общественным контролем, не ведет к стихийному насыщению городской среды разнообразными функциями и, следовательно, к улучшению качества жизни, а приводит лишь к разграблению городских территорий и обогащению отдельных лиц (или кланов) за счет спекуляций землей;

- в-третьих, население бесправно, территориально не соорганизовано, не самостоятельно и легко манипулируемо; а кроме того, лишено ценностей (моральных, экологических, культурных, исторических, демократических и проч.); оно своекорыстно и его решения не приводят к рациональному распоряжению территорией и улучшению качества жизни.

Только в тесном сотрудничестве с ведущими планировщиками, с университетами, научными организациями возможна совместная выработка новой профессиональной идеологии, мировоззрения и теории стратегического планирования. Которые были бы адекватны для стран Востока, переживающих сейчас, с одной стороны, стремительный урбанистический рост, с другой – кризис системы управления территориальным планированием. Кризис смысла планировочной деятельности.

Только через формирование нового знания, новой теории управления процессами урбанизации и новой социально-ориентированной философии разработки документов территориального планирования можно реально содействовать правительственным и иным органам стран Востока, заинтересованным в подлинном развитии среды обитания.